元代印本在莫高窟的发现及其重要性

——兼论元代敦煌在中西交通中的地位

刘拉毛卓玛 杨富学

(1.西北民族大学,甘肃 兰州 730030;2.敦煌研究院,甘肃 兰州 730030)

一、莫高窟北区出土的元代印本

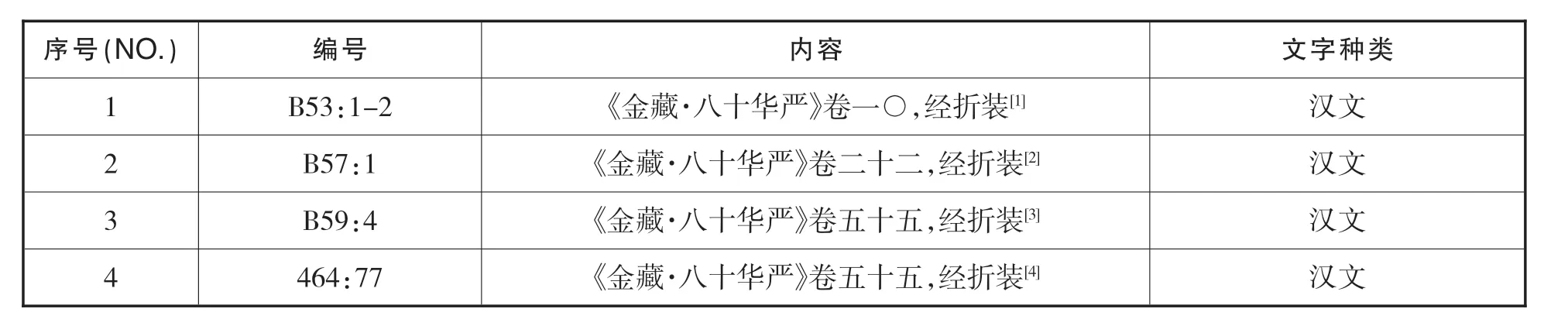

1988年至1995年,敦煌研究院考古工作者先后六次对莫高窟北区石窟进行了全面而系统的清理发掘,发现了一大批极为珍贵的文物,仅出土文献就有524件,是继敦煌莫高窟藏经洞、土地庙出土遗书后,敦煌遗书的又一重大发现。这些文献按其成文方式分为写本和印本两种,印本中绝大多数为木刻本,另有少量的木活字本。文字种类多样,包括汉文、西夏文、回鹘文、回鹘式蒙古文、八思巴文、藏文、梵文、叙利亚文等,内容涵盖社会文书和宗教文献等,尤以佛经文书为主。文本时代上迄东晋,下至元代,而以元代为多。为明晰起见,兹依彭金章、王建军著《敦煌莫高窟北区石窟》(一、二、三册)一书,撷取其中的元代汉文、西夏文、回鹘文和蒙古文印本文献,并结合学术界最新的研究成果,制为下表。(见表1)

表1 莫高窟北区出土元代不同文种印本文献

《敦煌莫高窟北区石窟》一书共刊布元代印本44件,其中第16号B31:6残片在《敦煌莫高窟北区石窟》中被判断为木活字印刷,而雅森·吾守尔认为是抄本。[7]是,当予剔除。另外,第36号464:72-1/2经由阿不都热西提·亚库甫研究,指该残片中有yagay“他将散步”,tüz-ün“善、正”等回鹘文词汇,故而应为回鹘文文献。[8]第13号B53:10v,史金波等认为有可能为木活字。[9]果如是,则应为敦煌发现的唯一木活字印本。

如是一来,可以得出如下结论,在莫高窟北区发现的元代印本总数应为44件,分别为:

蒙古文木刻本14件:B59:76、B121:40、465:8r、B140:6、B155:3、B157:53、B163:40-1、B163:40-2、B163:3、B163:77、B168:37、B168:5、B172:11。

回鹘文木刻本15件:B59:72、B121:37、B137:2、B138:10、B140:5、B157:12、B157:53、B160:6、B160:12、464:72-1/2、464:141、464:142、464:143、464:148、B172:3r。

汉文木刻本10件:B53:1-2、B57:1、B59:4、B64:1、B127:17、B137:4-1/2、B151:2-1/2、B168:1、464:5和464:77。

西夏文木刻本4件:B53:9-1、B53:10r、B159:26、B160:22。

西夏文活字本1件:B53:10v。

在这43件元代印本中,以回鹘文印本数量最多,共计15件;其次为蒙古文印本,13件,其中包括10件回鹘式蒙古文印本(含2件回鹘式蒙古文与藏文合璧)和3件八思巴蒙古文印本;再次之为汉文印本10件和西夏文印本5件。这些印本以佛经文书占比最重,社会文书为数有限。除表中所列印本之外,还有很多破损严重的印本残片,此处不作统计。

二、敦煌元代印本溯源

印刷术发展至元代已相当成熟,印刷技术更加普及,从中央到地方各路都建立了相对完善的印刷机构。那么,莫高窟北区出土的这批元代印本由何而来呢?学界已对大部分北区出土各种文字文献进行了解读和初步研究,但很少论及这些印本的来源问题,而这一问题对于阐明元代敦煌的社会情况与政治地位具有重要意义。

在中国印刷史上,元代是继宋代之后印刷业发展的另一个活跃期。元朝作为一个“在马上得天下”的少数民族政权,在文化发展方面,不改汉制,积极发展儒学,兴学校,行科举,促印刷,以维护其统治。早在元太宗窝阔台八年(1236年),于燕京(至元九年改称“大都”)设立编修所,以安置城内文士名流,以体现其文治。[10]元世祖忽必烈登基后,先后在大都设立国子监、秘书监、兴文署、艺文监、印历局等政府出版机构,专掌刊印与“国制”相关的经史典籍。至元十年(1273年),设立兴文署初始。元刻《资治通鉴》王磐序:“京师并立兴文署,署置令丞,并校理四员,咸给廪禄,召工剡刻诸经子史板,布天下,以资治通鉴为起端之首。”若依此载,则官版《资治通鉴》之刊刻,应是由兴文署执行的。但学界考订,王磐虽然写了此序,但是,兴文署并没有印刷《资治通鉴》。[11]

莫高窟北区第64窟和第137窟共出土12片汉文《资治通鉴》残片,编号分别为B64:1(No.7)和B137:4-1/11(No.8)。经考证,这些残片与上海涵芬楼影印《四部丛刊》本《资治通鉴》为同批次刻印,为南宋建本的元代覆刻本,因为B137:4-3号残片(No.8)最左行下方有刻工之名——“登”,在涵芬本《资治通鉴》相同位置亦可见“登”字,故判定其为建本,刻印地在今福建建阳地区,刻印年代约为13世纪末至14世纪前中期。[12]

除刊刻儒书之外,雕刊各种文字的佛教《大藏经》在元代更为多见。元朝历代君主都崇尚佛教,尊藏传佛教为国教,在最高统治者的亲自倡导和示范宣扬下,雕刊出版了汉文、藏文、西夏文等三种文字的《大藏经》。元朝治下的西夏党项族为色目人的一种,地位仅次于蒙古族,一些党项族的上层先后为元朝所用,对元朝政治、经济、军事、文化等领域的发展做出了积极贡献。元政府出于政治和宗教的考虑,极其重视西夏文佛经的刻印事业。元世祖时即着手雕造西夏文印经板,至元成宗时板成,开始印施。根据史金波统计,元朝曾至少五次印施西夏文《大藏经》,即元世祖至元七年(1272年)一行国师印制三藏新经,至元三十年(1293年)至元成宗大德六年(1302年)于杭州路大万寿寺雕刻完成西夏文《大藏经》,并印施10部;大德六年(1302年)至大德九年(1305年)[13]管主巴主持印施30部;大德十一年(1307年)印50部;元武宗至大年间(1308—1311年)及元仁宗皇庆元年(1312年)分别印50部,凡190部。[14]

莫高窟北区第159窟出土一件西夏文刻本佛经《龙树菩萨为禅陀迦王说法要偈》残页(No.14),经之末尾捺印有一长方形题记,印两行汉文:

僧录广福大师管主巴施大藏经于

沙州文殊舍利塔寺永远流通供养。[15]

这与1908年伯希和与1941年至1943年间张大千分别在北区石窟获取的西夏文大藏经残片一样。文中之“管主巴”为藏语音译,意为经学大师,是元代一名僧官,曾任松江府僧录,于元成宗大德年间主持施印西夏文大藏经。对于此事,日本善福寺所藏元代平江路碛砂延寺刊印《碛砂藏》本《大宗地玄文本论》卷三所载“大德十年管主巴发愿文”中有明确记载:

此段话虽未明确言及管主巴在完成印经后,曾将该经施于沙州路,但先后出土于莫高窟北区的这三件西夏文大藏经残页上的题记,说明该经同样被施于沙州。由是可知,第159窟出土西夏文刻本佛经残页(No.14)为当年管主巴印于杭州万寿寺西夏文大藏经的一部分。

对于元刊西夏文《大藏经》的形制,学界多有探讨,牛达生指“元刊‘河西字大藏经’和汉文大藏经一样,用千字文标号,称为函号或帙号。”[17]史金波亦认为“元代所印西夏文大藏经和汉文大藏经一样,每一函都有一个标号。”[18]近年来,段玉泉在分析国家图书馆藏大德十一年西夏文《大藏经》形制后,指出“经卷首提、尾题之下以及版端接纸处顶部刻有西夏文函号,为西夏文《大藏经》的显著标志之一。”据此,认为上表所列B160:22(No.15)的西夏文《文殊师利问地经》残片版端接纸处所刻之西夏字,为该经卷所标函号,将其归为元刊西夏文《大藏经》的一种。[19]是故,该残片亦出自杭州万寿寺。

与之同理,表列文献B53:10r、B53:10v(No.12-13)西夏文《大方广佛华严经》有题签“铁”字,当系该经卷函号,或许也属元刊西夏文《大藏经》。[20]该残片与1917年出土于宁夏灵武的元刊本西夏文《大方广佛华严经》一样,为木活字印本,史金波先生认为其应印制于元仁宗皇庆元年(1312年)之后。[21]对此,牛达生先生提出了质疑,认为元刊西夏文《大藏经》是用雕版和活字两种方法印制的,以千字文标号,宁夏出土活字本西夏文《大方广佛华严经》也以千字文编号,应属西夏文《大藏经》的一部分。尽管,西夏文《过去庄严劫千佛名经》发愿文中未提及“活字”,然而,自大德六年(1302年)完成“河西字大藏经”雕版至皇庆元年(1312年)期间,先后五次印刷全藏和单部佛经,之后直至元灭,再未见雕版甚至印刷西夏文佛经的记载。[22]不论其刻印于皇庆元年前还是皇庆元年后,都可以认为其刻印地在杭州,甚或是万寿寺。管主巴于大德六年(1320年)。在如此实力之下进行西夏文活字印刷也是极有可能的。其实,这里有一个细节需要注意,即宁夏出土西夏文《大方广佛华严经》封皮为黄罗装裱。“罗”是丝绸的一种,主要产于浙江杭州,其以黄罗装裱,是其出自杭州的一个显证。同样,莫高窟北区出土西夏文《大方广佛华严经》封面也以黄色丝绸制成,这里究竟是丝绸还是罗,或许可作进一步的分析和研究,但也可说明其应印自杭州。

正如杭州万寿寺是西夏文《大藏经》雕刊的主要场所,回鹘文和蒙古文佛经的印制也完成于各大寺院。13世纪初,成吉思汗西征,高昌回鹘亦都护率先归附蒙古。元朝立国后,大批畏兀儿人入居中原,其中包括众多佛僧,以大都最为集中,大都西边的高梁河滨是元代畏兀儿的聚居地。此地兴建有大护国仁王寺,为元世祖皇后察必的家庙,是内迁大都回鹘佛僧的主要据点之一。莫高窟北区第140窟出土的回鹘文刻本佛经《文殊师利所说不思议佛境界经》跋文残页(编号为B140:5,No.21)提到一人名“isönTutung”,即智泉都统,此名在敦煌发现的回鹘文写本《说心性经》尾跋和哲理诗(编号为Or.8212-108)中也出现过。同时,哲理诗后题记中还出现一地名“GaoLenhua”,当即元大都高梁河畔的皇家寺院“大护国仁王寺”,乃智泉都统在大都的活动中心。[23]他曾在此撰写过回鹘文《说心性经》,并翻译过回鹘文《文殊师利所说不思议佛境界经》。[24]大护国仁王寺作为皇家寺院,具备着刊刻佛经的实力,回鹘文《文殊师利所说不思议佛境界经》的翻译既然是在大护国仁王寺完成的,其刻印也有可能即在此地。

如同大护国仁王寺一样,大都另有妙应寺,程钜夫撰《凉国慧敏公神道碑》载:“[至元]十六年建圣寿万安寺,浮图初成,有奇光烛天”。[25]该寺之建,乃出自尼泊尔著名建筑师和雕塑家阿尼哥之手,因寺内有白塔,而又被称为“白塔寺”,是元代高僧云集之地。元代著名高僧搠思吉斡节儿曾在该寺主持翻译和印刷了《入菩提行论》。北区121窟出土的《入菩提行论》残片,编号B121:40(No.31),是截志目前所知最早的蒙古文《入菩提行论》文献。残片共存文字4行,其中第4行的“扎里牙(阿)哇荅儿八十六”是该文书的汉语简略名称部分和页面序数,即“扎里牙阿哇荅儿”是这个文献第八十六面的部分。这是元大都白塔寺木刻版的一个显著特点之一。

综上可知,凡是有具体信息可考的印本差不多悉出自元代的刻书中心大都、杭州及建阳,其中尤以来自大都者为多。至于有无敦煌当地的印本,因无明确题跋资料可证,只能做推测。

吾人固知,印刷术的发明和发展与佛教有着密切的关系。敦煌作为举世闻名的佛教文化中心,早在唐五代时期便已经具有一定规模的印刷力量。捷连提耶夫·卡坦斯基在谈论木刻印刷术起源地时说:“不管怎么说,佛教徒占优势的中国西部(按:敦煌)似乎是印刷术产生的古老中心之一。”[26]敦煌藏经洞曾出土归义军节度使曹元忠主持施印的五种刻本佛像和一册刻本佛经《金刚波罗蜜多经》,便是五代十国时期敦煌印刷业发展的明证。元代时,敦煌莫高窟可供开窟的崖面已达饱和,元代对石窟的营建主要是对前代窟的修复,而且数量也不是很多,现知的主要有1、2、3、61甬道、95、149、332、462、463、464、465、477、B53、B77、B126、B144、B149、B163等,计有十余个。[27]在石窟营建之外,抄经或印经也是元代佛教徒特别重视的佛事活动。

1908年至1995年,莫高窟北区共出土回鹘文木活字共计1152枚,学者们多认为此乃12世纪末至13世纪上半叶的遗物,[28]过去笔者亦主此说。[29]但现在看来,此说当可商榷,应将回鹘文木活字的时代判定在14世纪上半叶,尤其是天历三年(1329年)至至正十年(1350年)速来蛮以西宁王身份镇守沙州时期(详后)。

三、从印本看元代敦煌在丝绸之路上的地位

学术界流行一种观点,认为元代的敦煌已经失去了作为边塞要地的军事重要性;海陆交通的发展,使其隐去了作为传统丝绸之路咽喉要地的特殊性;元代敦煌佛教发展也陷入衰落之中。如日本学者大岛立子即言:“元朝建立后,迁都于大都、上都。从首都西行,即使去西域也不必经由敦煌,由于交通路线的改变,敦煌不再是东西交通路上的一个都市。所以,在蒙古时代,敦煌在东西交通路上的重要性和特殊性与往昔不同,其声誉毫无疑问随之下降。”[30]这一观点影响甚大,如沙武田博士在论及敦煌晚期石窟时即认为“元代海上丝绸之路的开通,河西敦煌走向衰退”。[31]尤有进者认为在莫高窟北区出现元代刻本《资治通鉴》残片(B64:1,No.7)是一件不可思议之事,因为元代的敦煌只不过“是元帝国一个为流沙掩映的边城”。[32]

在合作学习模式之下开展高效的语文课堂教学,要求教师能够选取合适的教学内容,最大限度发挥这一学习方式的优势作用。在这个方面,教师可立足于学生的学情及其兴趣点,激起学生对合作学习内容的兴趣,从而使其积极地参与到合作学习过程中来。比如在《刻舟求剑》这一课程中,教师可以让学生通过合作学习来思考该故事的寓意,并且探讨剑的位置发生了什么样的变化。以小组形式展开交流与讨论,是活跃气氛的重要选择,利于小学生从中汲取精华,并整合观点,提升学习效率。

上述观点如果仅限定于元代早期,当言大体不误。如果扩及整个元代,那就与史实差距甚大。

1227年,蒙古灭西夏,攻占沙州,以其地“隶八都大王”。[33]八都乃成吉思汗之孙拔都。彼时蒙古帝国实行分封制,将所征服之地分封给诸王和功臣,沙州依此法而被分给拔都。窝阔台汗时代,包括敦煌在内的河西诸地,分属于窝阔台系诸王之下。瓜州在西夏覆灭之后长期遭废弃。加之,元朝初年西北藩王叛乱,河西之地深陷战火,致使“人民困于转输,将士罢于讨伐,无有已时”[34],社会政治经济遭受重创,敦煌、瓜州一带的社会发展停滞不前。

但这些只能反映元代前半期敦煌的状况,不可延及元代后半期。至元十三年(1276年),原属于察合台汗国的哈班、出伯兄弟(察合台汗国第五任可汗阿鲁忽之子)反叛察合台汗国和窝阔台汗国,由阿姆河东归投奔忽必烈麾下,受赐金印,以诸王身份出任河西至塔里木南道方面军事统帅重任,节制甘肃行省诸军。翌年(1277年),元政府复设瓜沙二州,隶肃州,归中央政府管辖。至元十七年,沙州升格为路,设总管府,统瓜、沙二州,直接隶属于甘肃行中书省。十八年正月,“命肃州、沙州、瓜州置立屯田”[35]。大德七年(1303年)六月,由出伯所率蒙古大军10000人屯驻瓜沙,使当地衰败景象始得改变。《元史》卷二一载:

[大德七年]六月己丑,御史台臣言:“瓜、沙二州,自昔为边镇重地,今大军屯驻甘州,使官民反居边外,非宜。乞以蒙古军万人分镇险隘,立屯田以供军实,为便。”从之。[36]

出伯为总管河西与西域军事之要员,地位显赫,他的入居,使河西之政治、军事地位大为提高,原本日渐式微的局面大为改观,生产得到恢复并发展。至大二年(1309年)八月,中书省臣言“沙、瓜州摘军屯田,岁入粮二万五千石”。[37]说明当地包括军屯在内的农业生产已恢复到相当的水平。如同江淮芍陂、洪泽屯田成为中原屯田之典范一样,沙州、瓜州的屯田一时成为元朝边疆屯田的楷模,这在元代佚名氏所撰《经世大典序录》“屯田条”中有明确反映:

国家平中原,下江南,遇坚城大敌,旷日不能下,则因兵屯田,耕且战,为居久计。既一海内,举行不废。内则枢密院各卫皆随营地立屯。甘肃瓜、沙,河南之芍陂、洪泽,皆因古制,以尽地利。[38]

从敦煌研究院保存的《莫高窟六字真言碣》(1348年立)和《重修皇庆寺记》(1351年立)看,当时沙州路设有河渠司。该司由沙州路总管府所辖,“以兴举水利、修理河堤为务”。[39]沙州路河渠司之设,当与彼时敦煌等地的屯田与农业发展息息相关。

豳王家族在积极开展屯田的同时,注意整饬驿道,传统丝绸之路得以重新贯通,促进了敦煌与外界的联系。据前文对北区出土元代印本源流的梳理,可以看出敦煌与当时的政治中心——大都和全国的商贸重镇——杭州之间存在着频繁的文化交流。这种密切往来的动力源自于敦煌佛教的繁荣。同时,敦煌佛教发展重现生机,尤其在豳王家族之西宁王速来蛮驻镇敦煌期间,是元代敦煌佛教发展的至臻时期。[40]

通过上文统计表也可清晰地看出,北区出土的39件元代印本内容最为集中的是佛教文献,内容丰富,种类多样,经藏有《大方广佛华严经》《金光明最胜王经》《龙树菩萨为禅陀迦王说法要偈》《文殊师利问地经》《七星经》《大宝积经》等,论藏有《入菩提行论》等,密宗经典有《大乘无量寿宗要经》《白伞陀罗尼经》《佛顶尊胜陀罗尼经》等,佛教哲理诗集有《萨迦格言》、佛教逻辑学著作《因明入正理论》以及佛经跋文、赞文等。这批印本以蒙古文和回鹘文文献占比最大,其中回鹘式蒙古文文书“时代早者属于忽必烈汗执政时期,时代晚者为北元初期,”[41]此与豳王家族统治敦煌的时间正相契合。质言之,这批印本文献在敦煌的发现,即是元代敦煌佛教发展兴盛的实证。

元代,大都超越西北地区成为全国的佛教文化中心,汇集了全国各族众多的佛教僧人,尤以西域的回鹘佛僧为众。今位于北京城西高梁河边的魏公村,在元明时代是畏兀儿的聚居地。元代著名的畏兀儿军事家、金紫光禄大夫、湖广等行省左丞相阿里海涯及其孙——著名散曲作家贯云石等均曾栖身于此。大都的大护国仁王寺、妙应寺、普庆寺、弘法寺等是当时回鹘佛教的翻译中心和刊印中心。北区出土的编号为B140:5(No.21)的回鹘文刻本佛经《文殊师利所说不思议佛境界经》即是由智泉都统在大护国仁王寺翻译的,他还在此撰写完成回鹘文《说心性经》,迦鲁纳答思总监和安藏曾在白塔寺翻译完成回鹘文佛经《文殊所说最胜名义经》等等。这些创作于大都的回鹘文佛经向西流传到敦煌地区,改变了自魏晋之后佛教由西域东传到中原的惯例,出现了文化回流的现象。这种先东进后西传的文化传播现象,正是元代畏兀儿佛教文化传播的特殊性,从中亦可看出元代敦煌与大都之间佛教文化交流的频繁,以及元代传统丝绸之路的畅通。

那么这些佛经是如何从元大都传入敦煌地区的呢?首先,官方颁赐是一个重要途径。据吐鲁番出土回鹘文写本TM14(U4759)文献记载,大都刊印的佛经不但赐给汉地的诸王大臣,同样也赐给察合台汗国的畏兀儿贵族。刻印于杭州的佛经也是如此,编号为B159:26(No.14)的西夏文刻本佛经《龙树菩萨为禅陀迦王说法要偈》,便是通过官方渠道传入敦煌的。元政府向全国各地颁赐佛经的一个现实目的在于羁縻少数民族,稳固统治政权。敦煌自古以来就是多民族聚居之地,元代时活动于该地区的少数民族有吐蕃、回鹘、西夏、蒙古以及来自中亚、西亚的回回等族,上文统计元代印本文献的文字形式包括汉文、西夏文、回鹘文、蒙古文,此外尚有藏文、梵文、叙利亚文和希伯来文等文字的印本和写本文献,如此多样文字形式的文献流传于敦煌地区,是元代敦煌民族多元的有力见证。尽管,此时敦煌地区依然有景教、基督教等宗教的存在,但佛教仍是主流信仰。基于此,元政府颁赐汉文、藏文、西夏文等三种文字的《大藏经》及多种回鹘文佛经于留居有大批回鹘人和党项人的敦煌一带,“不仅对入居内地的党项上层会产生较好的印象,就是对信仰佛教的一般党项族群众也会有一定的影响,起到对少数民族安抚、羁縻的作用。”[42]

元政府对地方的官赐物品不仅仅局限于佛经,还包括银子、丝绸、貂裘、绣彩币帛、毳段、木棉等。莫高窟北区第121窟和第163窟共出土5件元代纳失失残片,编号分别为:B121:10a(红地双头鹰纹纳失失锦)、B121:10b(黑地缠枝牡丹纹纳失失锦)、B121:13(红地花间翔凤纳失失锦)、B163:65(红地鹰纹纳失失锦)、B163:66(琐纹地滴珠窠花卉纹纳失失锦)。纳失失属织金织物的一种,是蒙元时期最重要的丝绸品种。纳失失为波斯语nasīch的音译,[43]又可称为“纳石失”“纳什失”“纳赤思”等,其织造技艺源于西域,具有浓郁的伊斯兰风格和异域特色,尤其表现在图案题材的应用上,经常以双鸟和对兽为主,双鸟的形态包括有两两相背回首的双鸟、侧身两两相对或同向行走的双鸟,以及共用身体与双翼的双头鸟。[44]其中,B121:10a纳失失残片图案主题即为双头鹰,展现了独特的伊斯兰风情。[45]至于元代织造纳失失的作坊,史料记载的有五所:两个别失八里局、纳失失毛段二局中的纳失失局、弘州纳失失局和荨麻林纳失失局,其中两个别失八里局设于大都,其余的均设于弘州(今河北)。[46]据《元史·百官志》所载:“别失八里局,掌织造御用领袖纳失失等段”[47]。就此而言,编号为B121:10的纳失失领袖残片当源自大都。纳失失因档次最高,名气最大,但年产量较少,几乎成为元代皇家丝绸的象征,主要供皇室和宗亲使用,[48]庶几可定,北区发现的5件纳失失残片必然与元代统治敦煌地区的西宁王家族有关,且是官方颁赐之物。

另一个重要途径是通过官方使团、商贸团队和佛教僧团将佛经携往敦煌。1907年斯坦因在敦煌莫高窟发现一件回鹘文佛经《说心性经》,现存伦敦大英图书馆,编号为Or.8212-108中之一部(2a-16b),为智泉法师所撰写。经学者研究推测,该佛经在敦煌的流传,可能是通过僧团巡礼从大都带入敦煌的。[49]据载,元至正二十二年1362年正月,噶玛噶举派黑帽系第四世活佛乳必多杰踏上由大都往西北巡礼的旅程。曾抵达河西地区的敦煌、瓜州等地,并对当地佛寺多有布施。尤其重要的是,乳必多杰活佛曾布施过敦煌的两座文殊殿。[50]笔者考订,这两座文殊殿分别为莫高窟第61窟,是蒙古、回鹘敬奉文殊菩萨的场所,另一座为瓜州榆林窟第2窟,被回鹘人视为文殊菩萨的道场。[51]回鹘文《说心性经》或许就是乳必多杰活佛一行带至敦煌的。

不惟是元大都,杭州、南京和敦煌之间也保持着密切的文化和经济联系。正如前文所述,松江府僧录管主巴大师曾于元成宗大德年间在杭州万寿寺主持施印西夏文大藏经,并施于敦煌莫高窟,编号为B159:26(No.14)的西夏文刻本佛经《龙树菩萨为禅陀迦王说法要偈》即是该部大藏经的一部分。关于杭州与敦煌之间的联系,在北区出土的回鹘文账本残片中也可窥知一二。法国学者伯希和曾于莫高窟北区第464窟(伯希和编号为181窟)获取两件回鹘文文献残片,编号为No.193、No.194,[52]该残片提到qïngsaitavar一词,其中的qïngsai乃汉语“行在”的音写,指南宋都城临安,现在的杭州,qïngsaitavar即“行在缎子”之义。[53]从丝织品种类而言,缎子属于高级丝织品,从江南杭州远销于千里之外的西北边地,不仅仅说明了元代敦煌与杭州之间存在着商贸联系,更为重要的是印证了元代的敦煌并非衰败没落的沙漠边地。不惟敦煌,其以西的吐鲁番也与杭州保持着密切的联系,在吐鲁番发现有来自杭州的丝织品、金属制品、各种印本。[54]甚至还在吐鲁番柏孜克里克石窟出土了4件元代杭州商家制佛像金箔的商业广告。[55]可见在大一统的元朝,从东南沿海的杭州到西北内陆的吐鲁番,两地之间存在着商业往来与佛教交流。

莫高窟北区第51窟还出土一件褐地龟背纹妆花纱残片,编号为B51:23,经学者鉴定为元代织物。[56]所谓“妆花”,是南京云锦织造中工艺最复杂的一个品种,指用彩色纬丝在织物上以挖梭回纬的形式妆彩提花,根据织地的不同,分为妆花缎、妆花纱、妆花锦、妆花绸、妆花绢等品种。[57]无独有偶,北区第121窟也出土有一件红地搭子卧兔纹妆金纱,编号为B121:12。赵丰先生指出:“这件织物的地组织为二经绞纱,以纬浮的形式织入片金线提花,”[58]这种织法与张宏源先生所概括的妆花织物的特点很相像,即“妆化织物是采用挖梭法于局部提花,不提花的纹纬均被抛浮在织物背面。”[59]因此,该妆金纱残片应属妆花纱的一种,源自南京。由此可以想见,元代的敦煌与中原内地及江南各地区之间贸易往来频繁的盛况,亦可以得知元代丝绸之路的繁盛。

结论

元朝统一全国后,恢复了因西夏占领河西走廊而被阻断的传统沙漠丝绸之路,成为连接中国与中亚、欧洲的主要通道。同时,元朝政府为加强各地区、各民族之间的联系,以大都为中心,在全国范围内设立1500多处驿站(不包括诸汗国境内驿站)[60],形成了星罗棋布、脉络相通的驿道系统。就甘肃行省而言,其所辖兀鲁斯两道主要是指分封于甘肃河西地区的阔端兀鲁斯和察合台系豳王兀鲁斯驿道,其中豳王兀鲁斯驿道当为甘州以西至沙州的道路。[61][62]这在客观上又一次贯通了中西陆路交通,为境内外各地区、各民族之间的政治、经济和宗教文化的交往联系提供了保障,促进了丝路贸易的发展,加强了敦煌与外界的联系。莫高窟北区出土元代印本大多源自大都、杭州等地,即是元代的敦煌与外界频繁往来的文献证据。这些不同少数民族文字的佛经通过官方颁赐、官方使团、商贸团队和佛教僧团等各种方式传入敦煌地区,促进了元代敦煌佛教的发展。

森安孝夫先生早先就指出,敦煌“作为连接对元朝宫廷产生巨大影响的藏传佛教的本土西藏和内地交通路线,以及从世界最大商业中心江南通往中亚陆上丝绸之路的连接点,在经济上、宗教(佛教)上、文化上无疑都占有极高的地位。”[63]通过前文的论述,可以更加明确地指出,元代的敦煌并未因草原丝绸之路和海上丝绸之路的兴盛,而失去东西往来交往中的重要地位,也并不仅仅作为元帝国一个被沙漠掩映的边城,因失掉昔日光辉的国际地位而走向衰落。相反,元代的敦煌经由传统沙漠丝绸之路与中原内地及江南各地区之间保持着频繁的宗教文化交流和商贸往来,促进了当地佛教的发展和民族文化的交流。