柴达木盆地北缘油气与砂岩型铀矿化关系研究

王继斌, 廉 康, 陈 擎, 王 刚

(核工业二〇三研究所,陕西 西安 710086)

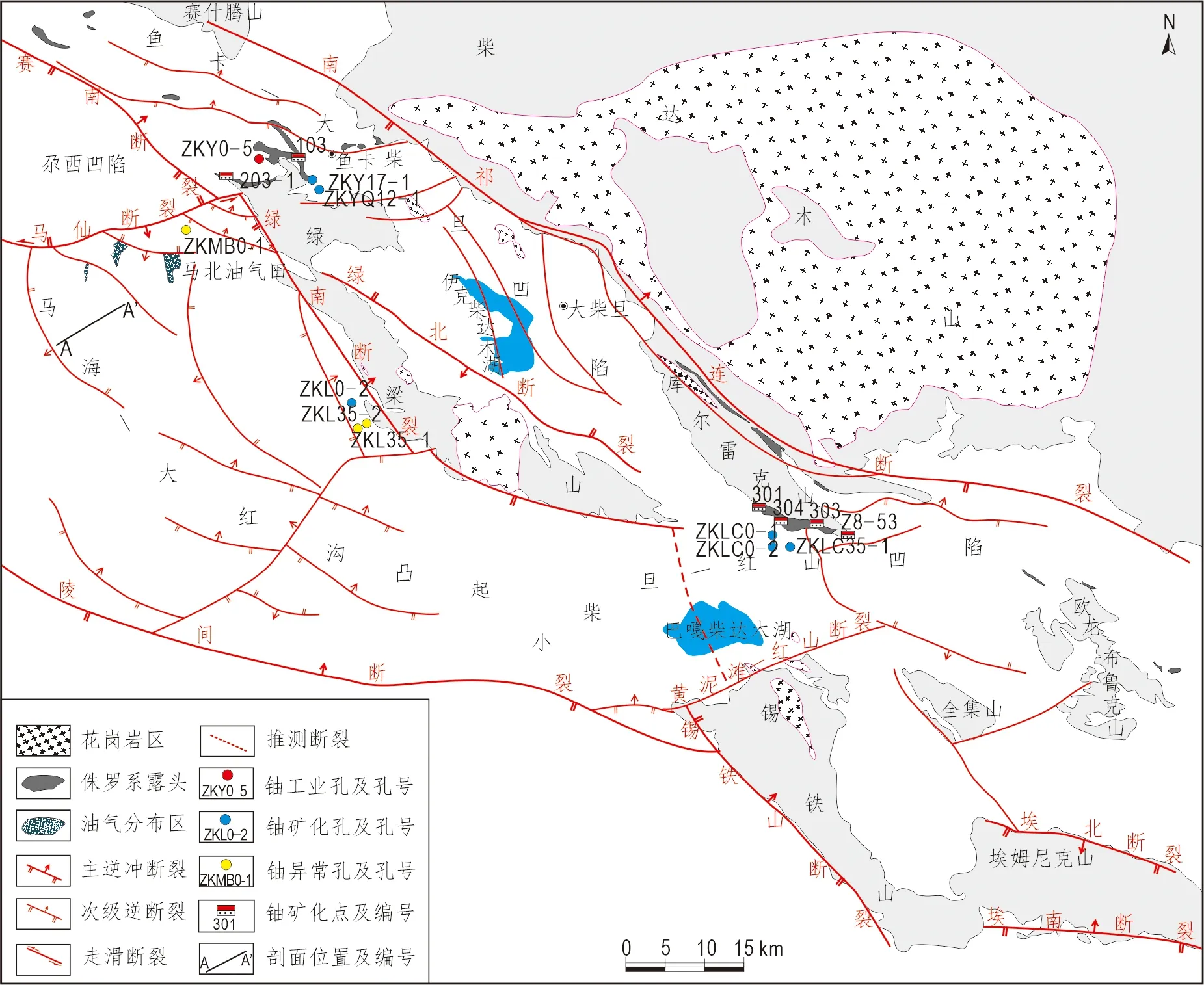

柴达木盆地北缘位于祁连山造山带前缘,属山前构造变形区,是柴达木地体和祁连山地体的构造边界(陆松年等,2002)。靠近盆缘以发育逆冲叠瓦构造、双重构造为主,向盆内逐渐转为冲断褶皱带,主要发育对冲构造、冲起构造和断层相关褶皱,马仙等走滑断裂附近发育似花状构造(王大华等,2016)。柴北缘广泛分布的新生界是油气的储集层,也是铀矿化的主要赋存层位。近年来,随着“新区、新类型、新层系”铀矿找矿工作的开展,在柴达木盆地油气区附近发现了诸多铀矿化,初步认识到油气为铀矿化的形成提供了还原剂。基于此认识,已在柴达木盆地西缘咸水泉、七个泉、跃进、英东等油气区发现了多个铀工业矿孔和矿化孔,初步落实了七个泉、跃进等矿产地,取得了较好的铀矿找矿成果(陈擎等,2020)。柴达木盆地北缘油气资源也较为丰富,有马海、南八仙、鱼卡等油气田,但对区内新近系铀矿勘查工作投入相对较少,仅开展了大范围的调查评价工作,在油气田外围新近系中初步发现了一些与油气还原相关的砂岩型铀矿化线索。根据发现的铀矿化线索,前人对构造与铀矿化关系、铀矿化特征等做了较多的研究(刘林等,2008;权志高,2011;廉康等,2019;张淼等,2021),对柴达木盆地侏罗系中的煤、铀、油气的成藏(矿)特征、时空分布规律也进行了系统性研究(王丹,2015),但对新近系中铀矿化的分布及铀富集成矿过程与油气的时空关系研究相对欠缺。因此,笔者在归纳分析柴北缘铀源、铀储层、构造及水动力体系等铀成矿地质条件的基础上,总结柴北缘油气分布和运聚、放射性异常分布特征,分析铀矿化与构造、油气的时空关系,探讨与油气还原相关的砂岩型铀矿成矿机理,有助于成矿远景预测,为铀矿勘查工作提供理论依据。

1 铀成矿地质背景

1.1 铀源

柴达木盆地北缘基底主要由达肯达坂群高级变质岩、全集群碎屑岩夹玄武岩、上奥陶统滩间山群浅变质岩和不同时代的侵入岩体组成。柴达木山和绿梁山侵入岩体分布广泛(图1),主要为花岗质糜棱岩、糜棱岩化花岗岩、眼球状花岗岩、伟晶岩等(陆松年等,2002),是柴北缘主要的铀源。前人通过采样分析,达肯达坂群变质岩中U含量为(3.49~3.40)×10-6,Th含量为(20.29~14.50)×10-6,Th/U为5.95~4.26(1)刘林,2008.青海省柴达木盆地北缘1∶25万铀资源区域评价[R].西安:核工业二〇三研究所.;柴达木山岩体中的眼球状花岗岩U含量为(4.74~12.30)×10-6,Th含量为(25.00~55.90)×10-6,Th/U平均值为4.90;绿梁山花岗闪长岩U含量为(2.10~2.63)×10-6,Th含量为(4.70~10.80)×10-6,Th/U平均值为3.17。变质岩及侵入岩体的Th/U均大于3,U淋滤流失严重,为柴北缘地区提供了丰富的铀源。

图1 柴达木盆地北缘油气及铀矿化分布图

1.2 铀储层

柴达木盆地北缘盖层由中生界、新生界组成。新生界从下至上依次为古-始新统路乐河组(E1-2l)、渐新统下干柴沟组(E3g)、中新统上干柴沟组(N1g)、上新统上油砂山组(N2sy)、下油砂山组(N2xy)、狮子沟组(N2s)、更新统七个泉组(Q1q)和全新统(Q4)。其中,新近系上干柴沟组、上油砂山组、下油砂山组目前已发现较好铀矿化和铀异常显示,是柴北缘主要的砂岩型铀矿找矿目的层。

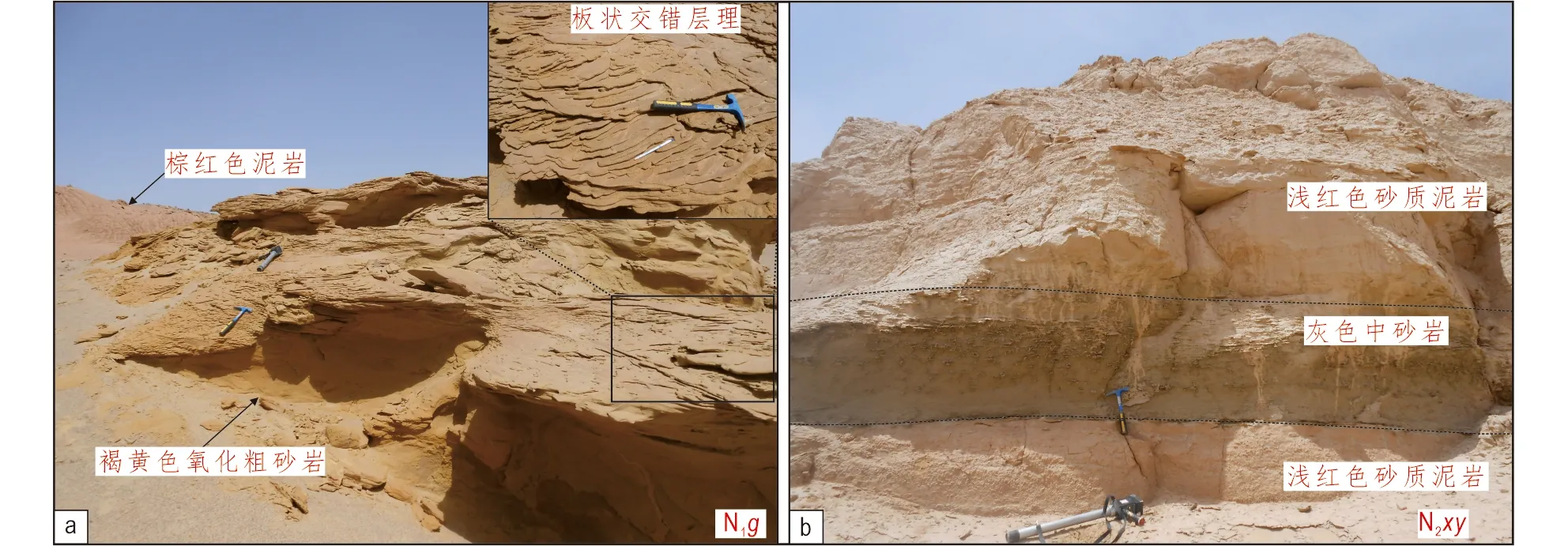

中新世至上新世早期,柴北缘处于喜马拉雅运动早期弱挤压坳陷阶段,马海-大红沟凸起、小柴旦-红山凹陷及绿梁山前地带以沉积为主。其中上干柴沟组发育辫状河三角洲平原、前缘及滨浅湖相沉积,岩性主要为浅棕红色泥岩、杂色泥岩、浅灰白色粉砂岩与浅灰色、浅黄绿色中粗砂岩,河流相砂体中板状交错层理发育(图2a),泥-砂-泥结构稳定。下油砂山组发育辫状河三角洲前缘相沉积,岩性主要为浅红色、灰黄色泥岩、砂质泥岩夹灰色砂岩(图2b)。

图2 柴达木盆地北缘上干柴沟组和下油砂山组岩性特征

上新世晚期,柴北缘整体开始缓慢抬升,致使局部地段上油砂山组缺失,区内上油砂山组整体发育辫状河相、辫状河三角洲平原和前缘相沉积。山前岩性以厚层砾岩为主,向盆内逐渐变为厚层浅红色、黄绿色泥岩,夹浅灰色中、粗砂岩。综上所述,柴北缘新近系整体发育三角洲沉积体系,分流河道砂体发育,地层泥-砂-泥结构发育,具备形成层间氧化带型砂岩型铀矿的地层条件。

1.3 构造及水动力体系

柴北缘由北向南,由盆缘向盆内,可划分为祁连山断褶带、赛什腾山-大煤沟逆冲推覆构造带、冷湖-小柴旦前陆滑脱拆离带和前陆盆地低应变区(王夏涛等,2008)。在前陆滑脱拆离带内,古-新近统受晚喜山期构造运动的影响,由北向南形成一系列呈NW-SE走向的背驮式逆冲断裂构造,在鱼卡-大柴旦、尕西、马海-大红沟一带形成一些长条状或短轴状的背斜构造,同时,受阿尔金造山作用的影响,形成一些切错区域逆冲断裂的近NE-SW向逆冲走滑断裂(马仙断裂)和派生的NW-SE向次级雁列式逆冲断裂(图1)。这些由古-新近统发生挤压变形的褶皱构造是油气的良好圈闭,而断裂构造不仅是油气的运移通道,也是地下水的补给和排泄窗口。

柴北缘地势具有北高南低,东西两端高,中间低的特征,根据地下水补径排体系,研究区西部可划分为马海和鱼卡两个水文地质亚区①。马海水文地质亚区北高南低,古-新近统整体向南倾斜,赛什腾山、绿梁山逆冲推覆带是主要的补给区,马海-大红沟前陆滑脱拆离带是径流区,陵间断裂以南低应变区为排泄区,形成了完整的补-径-排体系。鱼卡水文地质亚区南北两端高,中间低,北部柴达木山和南部绿梁山逆冲推覆构造带是主要的补给区,鱼卡-大柴旦凹陷是径流区,伊克柴达木湖和区内大的断裂构造是主要的排泄区,也具备完整的补-径-排水动力体系。马海径流区地下水中U含量为3.27~40.1 μg/L,平均为14.51 μg/L,显示径流区水体中铀含量偏高。综合说明柴北缘地区具备形成砂岩型铀矿的构造和地下水动力条件。

2 油气及铀矿化分布特征

2.1 油气分布和运聚

柴北缘油气资源较为丰富,中-下侏罗统暗色泥岩、厚层页岩和油页岩是主要的烃源岩,分布在鱼卡-大柴旦、小柴旦-红山凹陷中。柴北缘新生界主要发育冲积扇、河流、三角洲和湖泊相,新生界底部路乐河组和下干柴沟组下段主要以砾岩、砂砾岩为主,砂体成熟度较低,中上部干柴沟和油砂山组砂体以中、细砂岩为主,砂体成熟度较高,主要为岩屑长石砂岩,是柴北缘主要的油气储集层(王玉华,2002)。柴北缘已发现南八仙-马海油气田,在北陵丘-东陵丘、鱼卡断陷、红山断陷和北极星-无柴沟一带新生界中也发现有小规模油气区。

柴北缘渐新世末期到中新世早期(E32—N11),在古-始新统和渐新统下段粗碎屑岩层中形成了早期原生油气藏。在上新世晚期(N22),中新统和上新统下部中、细碎屑岩层中形成了次生油气藏(王玉华,2002)。次生油气藏主要是烃源岩层和原生油气藏中的油气在构造作用力下经断层、不整合面和高渗透砂体,沿断裂构造倾向向上运移到马海、南八仙等背斜构造圈闭中形成(李宏义等,2006),这些控制油气分布的背斜构造圈闭主要位于前陆滑脱拆离带地下水径流区,构造样式以断背斜为主。

2.2 放射性异常分布特征

柴北缘新近系中已发现了诸多的铀矿化、铀异常信息,主要分布在鱼卡-大柴旦凹陷、小柴旦-红山凹陷和马海-大红沟凸起一带,异常的赋存层位以中新统上干柴沟组、上新统上-下油砂山组为主。如绿梁山前和马海地段钻孔和地表新近系上干柴沟组砂体中发现的铀异常(表1),氧化砂体中见有褐铁矿化、高岭土化,在还原砂体中见有炭屑、炭化植物碎屑、次生黄铁矿等,部分砂体有油气味或经油气还原漂白呈灰白色。

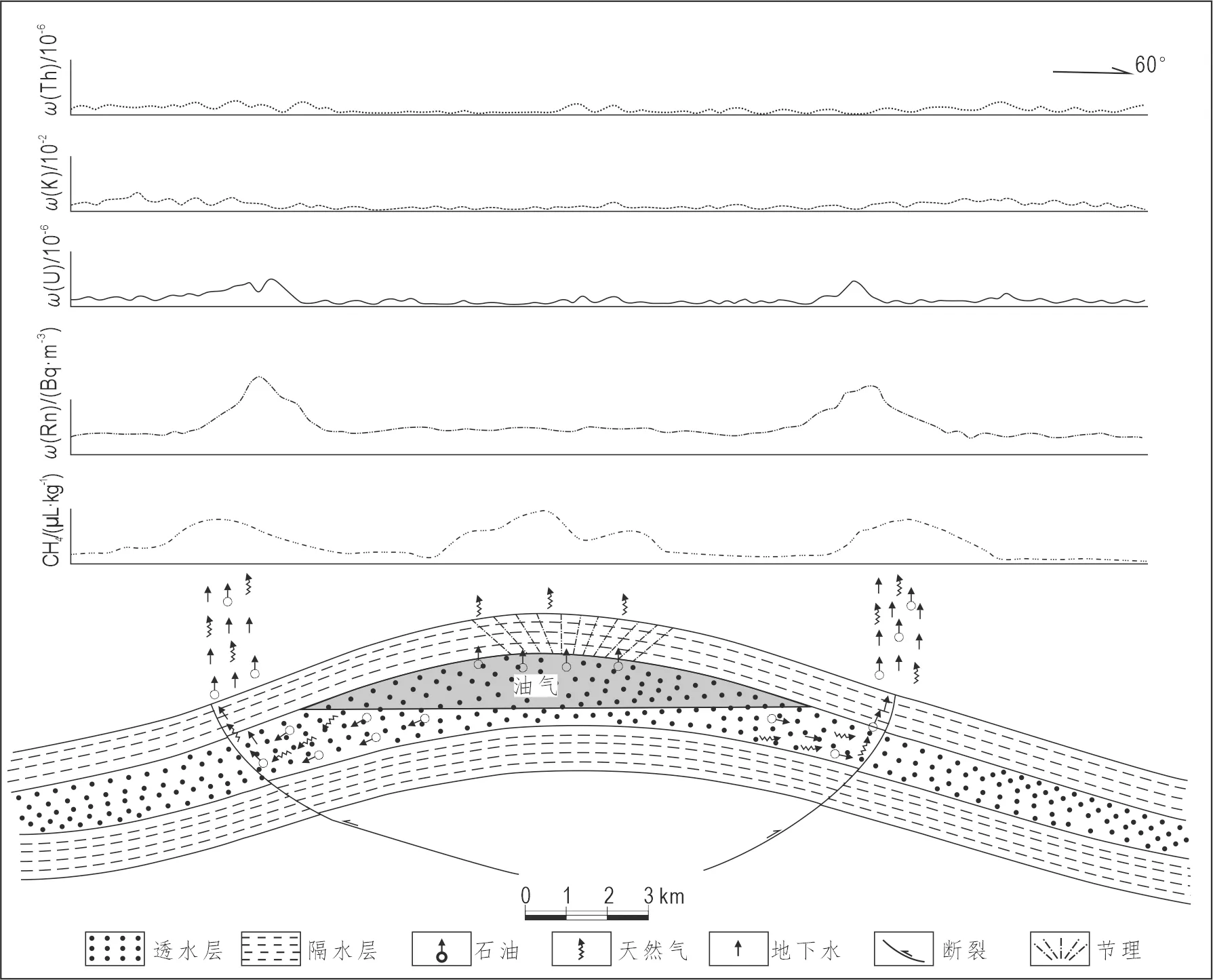

表1 柴北缘砂岩型铀矿化表

油气田边缘多会形成放射性异常环形晕圈,在油气田的上方多形成负值异常,而在油气田的周缘形成放射性高值异常,主要体现在铀的衰变子体镭和氡含量的增高。马海地段活性炭面积测量显示,沿马海背斜两翼分布两条氡异常带,背斜东北翼氡浓度平均值为5 105.4 Bq/m3,最大值为6 504.4 Bq/m3,西南翼氡浓度平均值为4 259.6 Bq/m3,最大值为10 248.9 Bq/m3。横穿马海背斜的能谱剖面测量和土壤酸解烃分析显示,马海背斜两翼当量铀含量呈增高趋势,背斜核部多呈现背景值或较低值,酸解烃分析显示背斜两翼和核部均有甲烷高值异常(图3)。油气田周缘铀、氡、甲烷异常的主要原因是含铀含氧地下水在油气藏附近因还原而富集。随着新构造运动,背斜两翼容易产生背冲断裂,背斜核部产生扇形张性节理,铀的放射性子体氡随地下水通过断裂渗移到地表,形成放射性异常。油气中的甲烷等气体不仅通过断裂向上逸散,而且能够通过圈闭核部的张性节理逸散,形成圈闭两侧及核部甲烷高值异常。

图3 柴北缘马海背斜油气、构造与放射性异常空间关系图(刘建军等,2005)

3 铀矿化与油气、构造的关系

3.1 铀矿化与构造

柴北缘新近系中发现的铀矿化主要分布在逆冲推覆构造带下盘斜坡构造带(绿草山前ZKLC0-1、ZKLC0-2、ZKLC35-1)和滑脱拆离带的背斜构造翼部(绿梁山前ZKL35-1、ZKL35-2、ZKL0-2和ZKMB0-1)。斜坡构造带和滑脱拆离带是地下水的径流区,也是新近系三角洲平原和前缘相的主要展布区,具有较好的泥-砂-泥结构(廉康等,2019),受造山带隆起掀斜作用影响,地层整体向盆内倾斜,有利于层间氧化带的发育。新近系长期处于干旱、半干旱环境,地层中膏盐含量较高,局部发育膏盐层。膏盐层在构造挤压作用下,容易发生塑性变形而滑脱,在前陆滑脱拆离带形成浅表断裂,这些浅表断裂切错透水层,造成地下水的越流甚至排泄,改变水势能方向,使得地下水向断裂构造汇聚,促进了垂直断裂走向的层间氧化带的发育。

铀矿化的形成与柴北缘新生代区域构造演化关系密切。喜马拉雅早期伸展断坳阶段是成矿砂体的沉积成岩阶段,整个柴北缘处于填平补齐期,中生代侏罗系含煤富铀层遭受剥蚀发生二次沉积,不仅为新生界提供了铀源,而且提供了还原介质。喜马拉雅晚期挤压反转阶段,周缘山体快速抬升,山前新生界掀斜产生向盆内倾斜的单斜构造和断裂构造,形成了完整的补-径-排体系,在单斜构造上发育的背斜构造减缓了水体的流速,有利于层间氧化带的形成。

3.2 铀矿化与油气

基于油气还原导致铀富集的理论基础,在柴达木盆地西缘咸水泉地段上干柴沟组中发现了与油气还原密切相关的铀工业矿体,赋矿砂体中见有石油浸染和石油沿孔隙、裂隙充注的现象,断裂和系列破碎构造是油气上升的主要通道(图4)。

在柴北缘马北地区,钻孔ZKMB0-1浅褐黄色中砂岩中可见深褐色油气浸染现象(图5a),显微镜下,沿砂体孔隙可见黑色沥青质和褐铁矿化(图5b),说明砂体经历了油气沿孔隙的充注还原和含氧水体的渗入氧化改造作用。通过对区内主要铀矿化、铀异常钻孔岩芯铀含量和甲烷含量的分析对比,发现具有较高铀含量的岩芯甲烷含量也较高,但甲烷含量高时铀含量并不一定很高(图6),说明铀的富集与油气关系较密切。

图5 马北地区ZKMB0-1钻孔中油气还原与后生氧化

图6 柴北缘主要钻孔岩芯铀含量与甲烷含量关系图

4 油气区砂岩型铀矿成矿机制浅析

近年来,在鄂尔多斯、松辽盆地中发现了与油气还原密切相关的砂岩型铀矿床。柴达木盆地油气资源丰富,古-新近系是油气的主要储集层,油气提升了古-新近系的还原容量,弥补了卸铀能力不足的缺陷(王丹,2015)。油气和铀的聚集与区域构造演化息息相关,构造作为媒介将油气和铀在时间和空间上联系起来,形成了动态化、系统化的成矿体系。

弱断陷和凹陷期为盆内主要的沉积期,是烃源岩和铀矿成矿目的层的形成期。挤压隆升期为主要的构造变形期,在区域构造作用下,沉积地层变形形成背斜、断背斜等构造圈闭,伴随挤压作用,油气沿断裂构造向上述构造圈闭低压区发生二次运移,在背斜圈闭中形成油气藏。同时,挤压造山作用增大了盆山高程差,山前逆冲推覆断层下盘掀斜发育斜坡构造,形成完整的补-径-排体系,利于含铀含氧水的补入和层间氧化带的形成①,如图7所示。

图7 油气、构造、铀时空关系图

在空间关系上,油气由深向浅、自盆内向盆缘逸散聚集,层间含铀含氧水由浅至深、自盆缘向盆内运移排泄,在构造圈闭外围形成层间氧化和油气还原的接触界面,因此造成油气在下、铀矿在上,油气在内、铀矿在外的空间关系(刘建军等,2005)。油气通过还原消耗了层间含铀含氧水中的氧,将铀酰离子中的U6+还原为U4+而富集成矿。

与近NW-SE向背斜构造同时形成,走向与背斜轴向平行的逆冲断裂,或形成于晚期且斜切背斜的NE-SW向,或近S-N向断裂构造是油气向浅部运移的主要通道。断裂交错部位和断裂切错背斜圈闭的部位是整个背斜构造的低压分布区,深部油气和层间含氧含铀水体在压力差的作用下向该区汇聚,形成氧化-还原过渡带,易于铀矿体的形成。在柴西缘系列平行展布的背斜翘起端发现的铀矿化,多受背斜轴向断裂和横向断裂的控制,而马海-马北一带背斜构造和斜切背斜构造的马仙断裂控制了油气的分布,并在马仙断裂附近发现有放射性异常。

综上所述,在横切或斜切油气聚集的背斜构造的断裂附近是油气逸散区,也是承压水排泄区,易于氧化-还原过渡带的形成,具有这种空间构造组合位置有利于古-新近系中油气还原型铀矿化的发育。

5 结论

(1)构造是连通油气和层间含氧水的重要媒介,油气通过断裂构造向浅部运移,并在断裂和背斜形成的圈闭中成藏。同时,具有承压性质的含氧水通过断裂排泄,油气和含铀含氧水在断裂附近交汇,促进了氧化-油气还原型铀矿化的形成。

(2)柴北缘新近系中的铀矿化主要受含油气的背斜构造和斜切或横切背斜的断裂构造联合控制,油气还原与层间含铀含氧地下水共同作用是形成铀矿化的关键。