典型泥石流区公路桥涵毁损调查分析及防治对策

袁猛,刘明,朱东东

(广西交通设计集团有限公司,南宁 530029)

小江流域地处横断山东部边缘地带,受南北向贯穿全域的小江深大活动断裂影响,岩体破碎,节理裂隙极为发育,沟谷深切,侵蚀强烈,是我国泥石流发育的典型区域,小江全长141.9 km,流域面积约3 043.4 km2,天然总落差约2 860 m,泥石流沟分布密度为37.8条/1 000 km2[1]。该流域现已查明的泥石流沟有140余条,主要分布在东川、会泽和寻甸等乡镇,沟域面积1 878.58 km2,占流域总面积的61.8%,素有“泥石流天然博物馆”之称[2]。由于流域内泥石流沟密度集中、活动频繁、规模巨大,经常造成江河堵塞、公路淤埋或损毁。小桥和涵洞作为山区公路最重要排水构造物之一,公路中常修建合理形式小桥涵或通道横穿路基,成为人流、物流、水流、管线及相交道路横向跨越高速公路两侧的重要结构。2007年8月龙东格公路建成通车,取代209省道对外通车,建成后为二级公路,路基宽8.5 m,沿线经过多个大型泥石流沟,如遇雨季沿线不良地质频发。2006年以来共发生交通事故1 554起,造成81人死亡,该公路被评为云南省“十大杀手”公路之一,特别是该公路上跨特大型泥石流大白泥沟、小白泥沟冲积扇,建成时桥下净空20 m,2013年桥下净空不足 10 m。公路养护队需常年清理桥下泥渣,以避免淤积的泥沙使桥涵失去预留净空高度而造成的地方公路使用年限缩短。例如东川支线铁路沿小江断裂带,受泥石流灾害影响,出现“桥淤改涵、涵满改路、路淤改隧”的现象。近年来受极端天气影响,大型洪流或泥石流也时有发生,2019年6月广西百色地区特大强降雨,区域内公路上百处涵洞受损,主要表现为涵洞出口基础被掏空、涵洞出口边坡被冲刷、涵洞堵塞等毁损,如图1所示。2020年6月,广西田林县利周瑶族乡一带普降暴雨持续3 h,造成国道357线多段路基被洪水冲刷、冲毁,路面坍塌。

图1 涵洞毁损、淤埋

目前公路选线对泥石流的形成区、流通区、堆积区有一定的理论支撑依据[3],但对公路泥石流对路基、桥涵等结构物灾害调查研究极少。本文选择小江流域公路桥涵为研究对象,公路泥石流具有明显的形成条件[4],通过调查小江区域内桥涵受灾毁损特点和统计分析,总结了公路建设中桥涵调治经验和防治措施,对广西泥石流区公路桥涵、隧道建管养具有借鉴意义。

1 研究区概况

1.1 区域位置

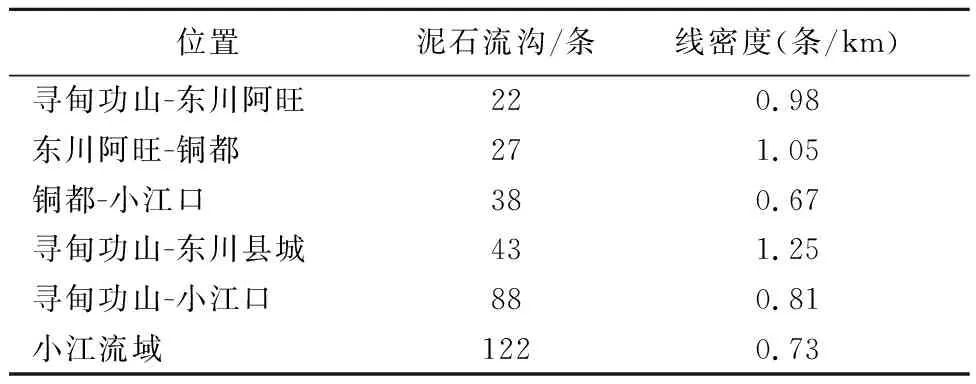

小江流域位于滇东北高原是一条典型的深切割构造型河谷河流,系金沙江右岸一级支流,源于寻甸县清水海,在东川区拖布卡镇汇入金沙江,从大白河至小江口,沿线泥石流沟与小江(主骨架)呈叶脉状。据统计,目前小江流域有122余条泥石流沟,属泥石流发育典型区域。通过资料收集及野外调查,区域内泥石流沟密度分布详见表1,泥石流沟数目多,分布广泛。

表1 小江区域泥石流沟分布情况

1.2 工程地质条件

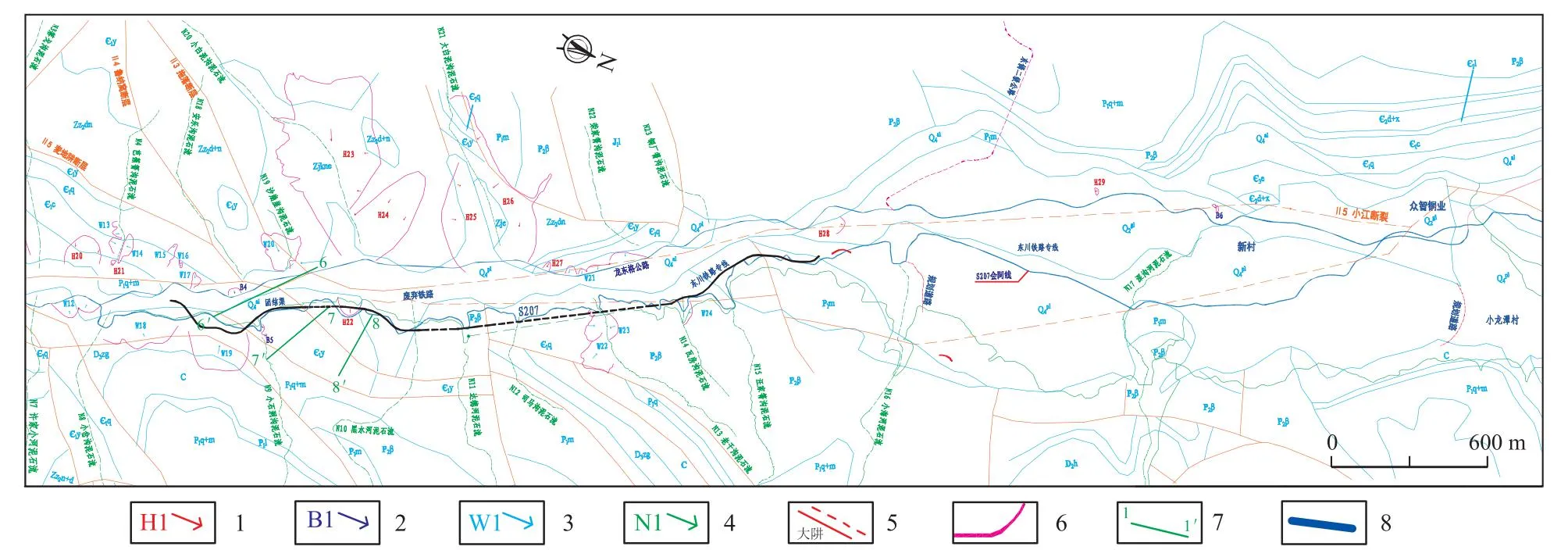

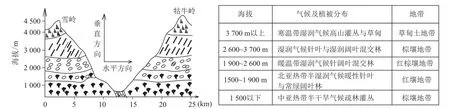

研究区域内工程地质平面图如图2所示,地貌属云贵高原深切割高、中山峡谷类型,山地面积占流域面积的97.3%,山坡坡度一般为35°~45°。研究区位于南北向发育小江深大断裂主控线上,小江及其支流流域内沟谷发育,侵蚀强烈,山高谷深,地形陡峭,起伏大,地应力集中,特别是从大白河至小江口海拔相对高差超1 300 m,河道比降14.2‰,横剖面呈“V”形,流域内地层岩性主要为震旦系砂岩、页岩、粉砂岩和白云岩。流域内表现为强烈的隆升运动,沟谷侵蚀异常强烈,著名的小江深大断裂带贯穿于流域中。此断裂带在水平方向上具有较强的扭动作用,在垂直方向上具有显著的振荡运动,使地层褶皱断裂发育,侵蚀风化强烈,泥石流灾害频繁爆发[5]。流域内表现为强烈的隆升运动,沟谷侵蚀异常强烈,在地质构造运动作用下,地壳产生间歇性抬升,河流下切,满足泥石流爆发所需地形条件,研究区新生代以来地震活动强烈,具有频度高、烈度大特点。地质构造为泥石流爆发提供物源最重要因素之一。小江流域气候和植被分布如图3所示,流域受大气环流影响,区域内表现出明显高原干湿季节气候特点,每年6月至9月多出现雷阵雨和暴雨,小江流域内表现出雨季降水占全年总降水量约88%。小江流域气候具有干湿季分明和垂直气候分带明显的特征,加上流域上游丰沛且集中的降水为泥石流活动和土壤侵蚀提供了条件。

1.滑坡及其编号;2.崩塌及其编号;3.不稳定斜坡及其编号;4.泥石流及其编号;5.断层及其名称;6.不良地质及地质灾害范围界线;7.物探剖面及编号;8.龙东格公路、S207会阿线图2 研究区工程地质平面图

图3 小江流域气候和植被分布

2 研究区桥涵毁损调查及分析

以小江流域内龙东格二级公路及S209会阿线阿旺镇至绿茂乡段公路为研究对象,现场调查路基涵洞水毁情况。新龙东格公路属省重点二级公路,全长96.5 km,于2007年6月底建成通车。全线有大中小桥46座,共计3 529 m;涵洞292道,共计4 770 m。S 209阿旺镇至绿茂乡段约46 km,自通车以来,每年有10座以上桥涵被泥石流或洪流完全冲毁或淤埋,15处跨越泥石流沟的路面被淤埋1 m以上,公路管养部门清淤量达数百万方。

2.1 新建龙东格公路桥涵调查及分析

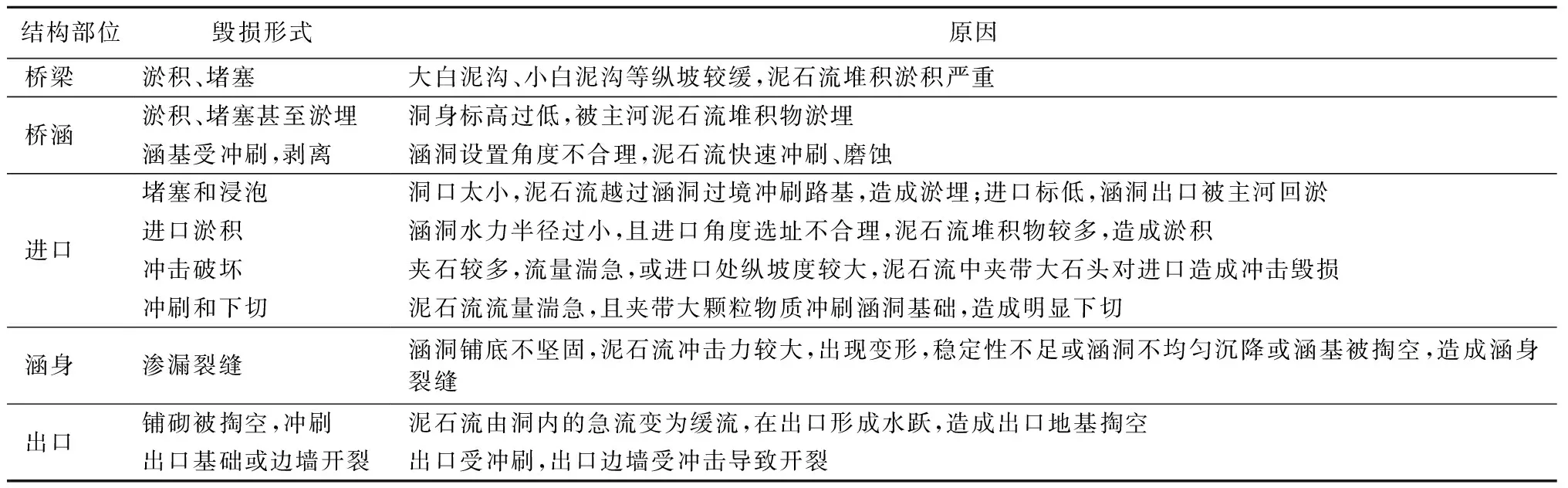

龙东格公路K0+000~K96+500,沿线桥涵毁损现场调查情况见表2及图4~图7所示。

表2 龙东格公路桥涵毁损调查和原因

图4 桥下及上游淤积

图5 铺底受冲刷

图6 进口淤积和受掏蚀

图7 出口被泥石流掏空

2.2 S209线桥涵调查及分析

S209会阿线沿线泥石流沟密布。会阿线调查了小江流域境内桥梁12座,涵洞123道。会阿线调查情况如表3及图8~图11所示。

表3 会阿线桥涵水毁调查和原因

图8 涵洞被淤埋

图9 涵基受冲刷下切严重

图10 涵洞受掏蚀严重

图11 进口冲刷和淤积严重

2.3 桥涵毁损统计及分析

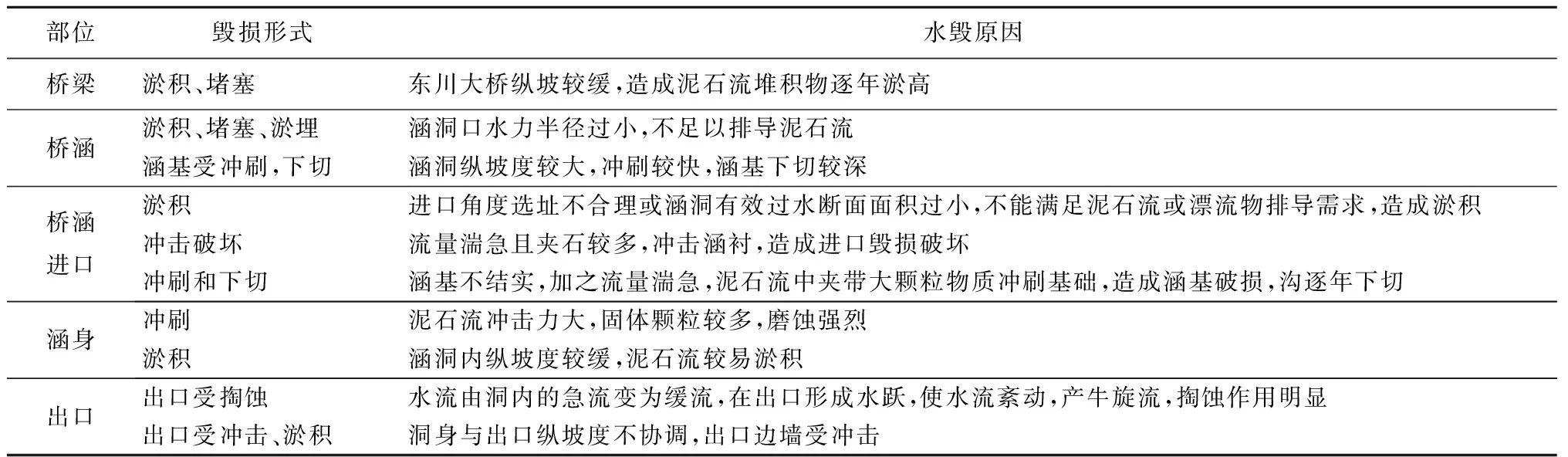

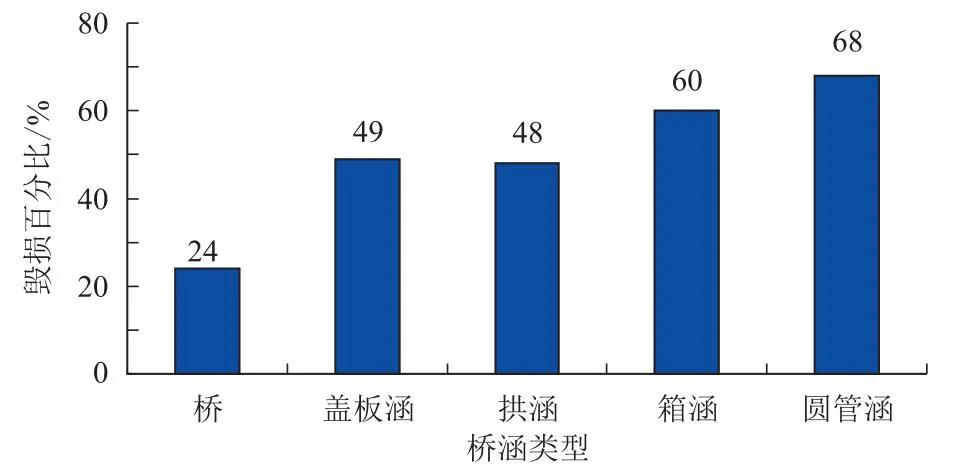

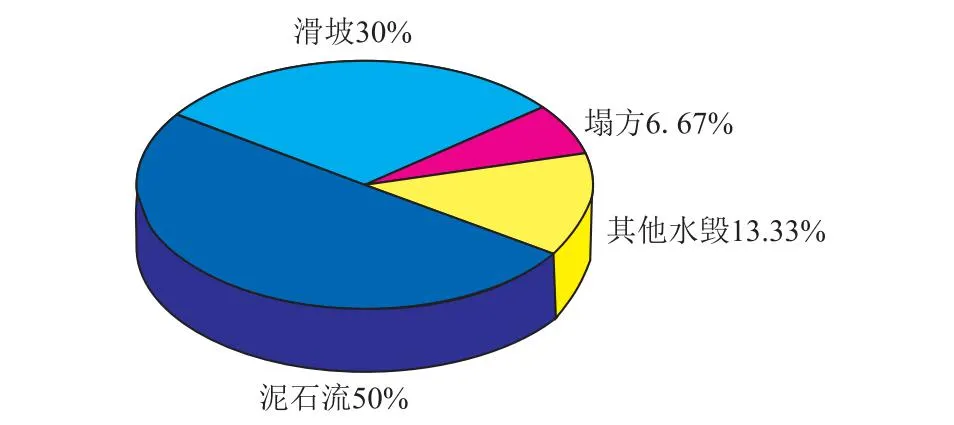

本次调查包括桥梁58座,涵洞405个。经统计分析,区域内采用桥涵类型情况如图12所示,盖板涵损毁率达49%,拱涵损毁率达48%,涵洞损毁比例最大圆管涵达68%,现场很大部分的圆管涵使用不几年受淤埋而被废弃。涵洞水毁统计状况如图13所示,可以看出,S209涵洞毁损达到67%,比新建龙东格公路毁损率高22%。龙东格公路总体上沿泥石流堆积区布线,以公路桥和大型盖板涵跨过泥石流沟,结构物受淤积、冲刷和掏蚀较多,而S209会阿线处于流通区运用箱涵和拱涵较多,受泥石流冲击毁损较多。调查发现会阿线穿越沟渠的桥涵特别是涵洞毁损十分严重,其中圆管涵和小型箱涵淤积几乎冲毁,而除桥外拱涵毁损率最低,且毁损程度也较低,泥石流区根据沟道情况可适当设置拱涵。

图12 桥涵类型毁损比例

图13 涵洞水毁统计图

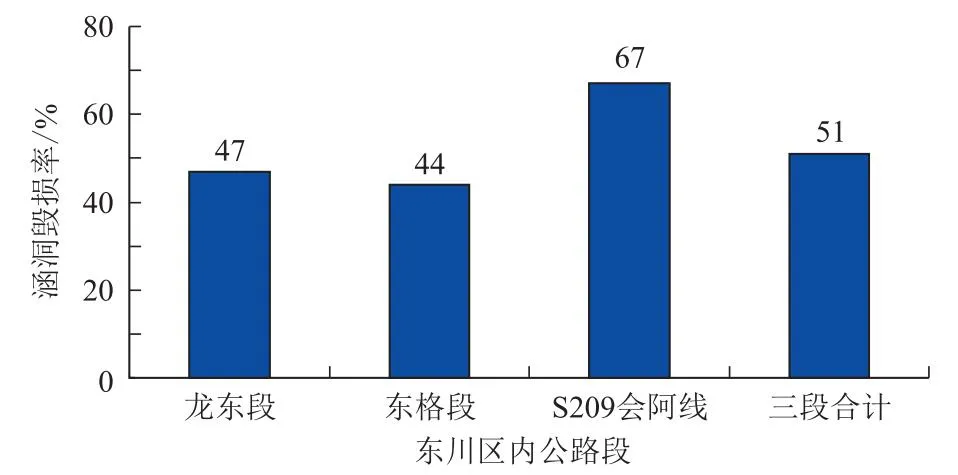

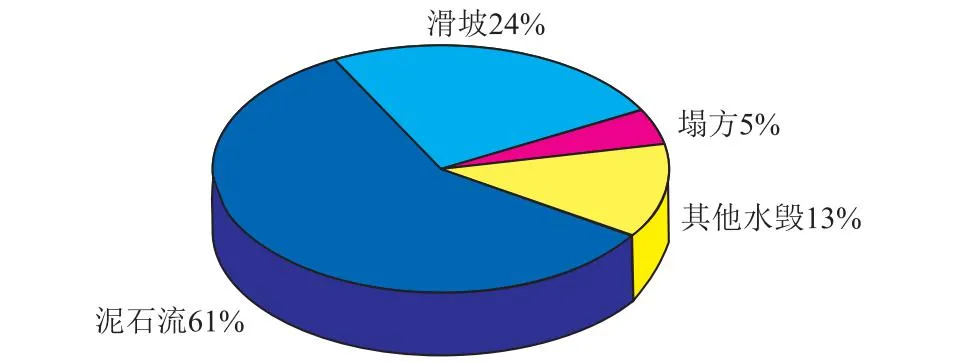

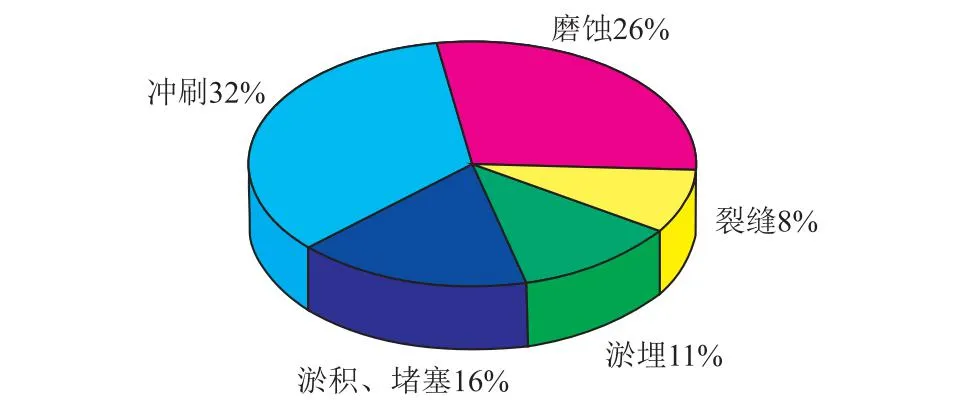

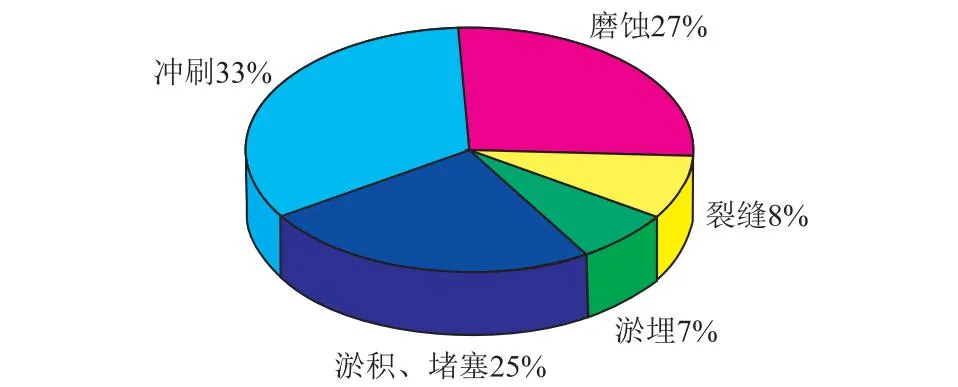

从图14~图17分析可知,龙东格公路和S209受泥石流危害最为严重,其次是滑坡,与现场调查相符。龙东格公路桥涵损毁原因主要受泥石流冲击、冲刷、掏蚀、局部堵塞及淤积产生,其中冲刷和磨蚀最为严重,分别占32%和26%;S209桥涵毁损原因有受泥石流冲刷、掏蚀、局部堵塞及淤积产生的,其中冲刷和磨蚀最为严重,分别占33%和27%。

图14 龙东格公路水毁统计

图15 S209会阿线水毁统计

图16 龙东格公路桥涵毁损统计

图17 S209会阿线桥涵毁损统计

从上分析得出,泥石流灾害对公路结构物危害大,主要以冲刷、磨蚀及局部淤积的形式出现。桥涵毁损主要是局部基础部位(锥坡)和桥(涵)台部位受掏蚀、冲刷、掏蚀、淤埋而产生破损。夏季降雨频繁,暴雨型泥石流爆发后冲击、冲刷和磨蚀等造成涵洞毁损,甚至公路中断。

2.4 与非泥石流区桥涵毁损比较分析

与非泥石流区比较,泥石流区公路布线较低时,公路垮沟区桥涵常处于堆积扇区,易造成桥涵锥坡破损和涵洞、桥下淤积、堵塞,例如东川区内龙东格公路阿旺至东川段线位较低,以桥梁跨越大型泥石流沟如大白泥沟、小白泥沟、徐家小河等仍然易造成桥下净空严重不足,造成淤积严重;布线较高时,起伏较大以桥涵跨越泥石流沟流通区,涵洞洞门及铺底或锥坡冲刷严重,掏蚀痕迹较深,对桥墩、涵洞进出口及铺底等设置耗能抗冲材料,减少泥石流冲刷和掏蚀作用。如S209会阿线布线较高,主要以小桥或涵洞通过泥石流沟流通区,洞门及铺底冲刷严重,洞门和侧墙掏蚀痕迹较深。以涵洞形式跨越泥石流流通区如黑水河易造成沟床整体抬升,甚至完全淤积堵塞涵洞,可设置泥石流隧道等减少泥石流对公路结构物直接冲刷、掏蚀或堵塞。

3 泥石流区公路防治措施

泥石流地区应以“预防为主,防治结合”为主要原则,在公路建设中,根据泥石流沟各区段选择合适拦挡措施尤为重要,措施主要有拦砂坝、格栅坝、谷坊坝等防治结构。泥石流区“砂石化”现象是导致泥石流灾害持续恶化的重要原因,生物措施对公路泥石流区泥石流治理取得积极效果。

3.1 拦挡工程防治措施

3.1.1 拦砂坝

拦砂坝作为一种修建在流通区上侧以拦蓄山洪及泥石流中固体物质为主要目的的拦挡建筑物,适用于布置在泥石流形成区中下游或形成-流通区的衔接部位,主要起到护床固坡、拦砂节流等调控作用;此外拦砂坝还有固定沟床、泄洪、稳定沟坡及防止沟道下切的作用,对阻止泥石流直接冲击路基、涵洞、桥墩及隧道等交通设施作用甚大。公路跨越泥石流沟道,拦砂坝宽度、高度等结构尺寸及坝址位置及还需有效防止泥石流对下游涵洞、桥墩公路结构物冲击、冲刷和掏蚀而设置,宜选在公路上游泥石流沟流通区口狭肚宽、支沟汇口地基承载力较好的部位。

3.1.2 格栅坝

格栅坝是洪流或稀性泥石流沟常用拦挡形式之一,具有拦石泄水效果好、结构简单、施工周期短、节省造价且运营维护方便等优点,达到水土分离的效果,同时其对沟道两侧稳定性要求较高,选址甚为关键。按结构受力分类,可分为平面型格栅坝和立体型格栅坝,平面型一般用于中小规模稀性泥石流沟,立体型格栅坝受力整体性强,承载力和抗冲击力比平面型好,能有效拦截泥石流中较大块石。

3.1.3 谷坊群

谷坊工程布置一般由2~5级谷坊坝构成谷坊群,前谷坊回淤直至后谷坊脚,较低矮,功能以回淤压脚防冲刷揭底固床护坡为主,作为高度较低的小型坝工建筑物,主要常用于公路沿线上游泥石流形成区中具有固床拦挡结构之一。谷坊坝个数和泥石流沟形成区域紧密相关,采用阶梯型谷坊群能起到逐级消能作用,在泥石流区运用也比较多。

3.2 泥石流区生物防治措施

小江流域早在唐代时期,山林茂密,绿荫葱葱,随着区域内炼铜致使原始森林砍伐殆尽,另外林地也在向耕地的转化,暴雨过后沟壑遍布山间,逐渐出现泥石流区“砂石化”现象。以大桥河为例,经40多年在流域的山上种树后流域植被增加36%,流域物源减少18.98×106m3,泥石流防治取得很好的效果,生物防治可以增加植被覆盖率,减少地表侵蚀量,有效减缓泥石流爆发。因地制宜通过保护环境和植树造林可以扼制区域泥石流的恶性发展,减轻泥石流灾害损失。泥石流区修建公路、拦挡结构的同时应加强生物治理和水土保持措施,改善和恢复生态环境,在公路沿线不同纬度内种植相适宜的树种,切实解决育林造林与工程开发利用之间的矛盾。

3.3 拦挡工程与生物治理结合防治措施

小江流域泥石流沟综合治理以单条泥石流沟为突破口,统筹安排泥石流沟上中下游防治措施。以公路泥石流沟道“稳、拦、排”结合防治原则,“稳”就是用生物措施稳住物源,按照山上陡坡封禁修复生态,缓坡植树造林种草;“拦”就是因地制宜在泥石流沟中设置拦挡设施,目前东川区域内已建成泥石流拦沙坝113座,拦蓄和稳定泥沙3.6×108m3;“排”就是控制拦不完的泥石沙,设置桥梁、涵洞或泥石流隧道的措施顺利排走泥沙,减少灾害。小江流域内大桥河、蒋家沟、大桥河、石羊沟等28条泥石流沟采用了拦挡与生物治理综合防治措施,取得良好的治理效果,拦挡工程治理与生物治理相结合、治理与开发相结合充分体现了人与自然和谐共生的现代化发展理念。

4 结语及建议

通过对小江流域龙东格公路和S209会阿线桥涵调查、统计分析,得出典型泥石流区桥涵的毁损特征及毁损原因。泥石流区生物治理和防治结构物的设置是一个系统工程,需要综合考虑泥石流的物源、规模、冲刷程度等多项因素。拦挡工程与生物治理相结合、治理与开发相结合是治理泥石流沟重点考虑的综合防治方法。

——石柳谷坊