自然保护区保护管理综合评价体系构建与应用*

李纪友 郭盛才 徐期瑚 练 丽

(广东省林业调查规划院, 广东 广州 510520)

自然保护区是国际公认的保护生物多样性、 提供优质生态产品与服务、 维系生态系统健康最重要和最有效的途径[1]。 早在1956 年, 广东就在鼎湖山率先建立了全国第一个自然保护区―鼎湖山国家级自然保护区。 经过60 多年的发展, 广东已成为全国自然保护区数量最多的省份[2]。 然而,广东省是常住人口数量最多、 集体林地占比最高的省份。 在早期自然保护区成立时, 为了抢救式保护, 将部分人口密集的村镇、 道路、 农田或大面积人工集体商品林划入了自然保护区, 保护区内土地权属纠纷、 保护与利用矛盾等问题较为突出[3]。 同时, 随着保护区数量与面积的增长, 建设管理水平却未能跟上, 广东自然保护区管理中还存在一些亟待解决的问题[2]。 研究提升保护管理水平已成为当前自然保护区事业的重要议题[4]。

对当前保护管理状况进行科学评价是解答这一问题的重要前提。 为此, 在“广东省自然保护地年度报告” 等项目支持下, 以广东省80 个省级以上自然保护区为研究对象, 采用统计调查方法全面收集自然保护区资料和数据, 并进行整理和汇总, 根据广东省自然保护区的实际情况筛选适宜的评价指标, 运用层次分析法构建自然保护区保护管理综合评价体系, 对各自然保护区的保护管理管理状况进行评价, 以期掌握全省省级以上自然保护区保护管理状况和存在问题, 为各个自然保护区改善保护管理措施和提高保护管理质量提供依据和指导。

1 研究区域与研究方法

1.1 研究区域概况

广东省地处欧亚大陆东南端, 祖国大陆最南部, 北依五岭, 南濒南海, 北回归线横贯中部;全境位于北纬20°09′~25°31′, 东经109°45′~117°20′之间, 东西跨度约800 km, 南北跨度约为600 km。 根据2018 年土地变更调查统计数据,全省土地总面积17.97 万km2, 全省海域面积42万km2, 管辖海域面积6.48 万km2; 全省具有北热带、 南亚热带、 中亚热带3 种气候, 境内地质构造复杂, 地貌景观多样, 有众多的河流、 港湾、 河口和辽阔的海域[2]。 优越的自然地理条件孕育了丰富的生物多样性, 境内生物物种起源古老, 种类繁多, 区系复杂, 特有种多, 植被类型丰富多样。 距今12 万年以前, 岭南地区就有人类的活动, 悠久的历史形成了深厚的文化积淀。广东丰富的自然风景资源多与代表性的自然生态系统以及自然遗迹相嵌分布, 并且与人文资源相得益彰, 形成了颇具特色的地方景观。 多年来,广东省为充分发掘与有效保护、 可持续利用当地风景资源, 选择其最具典型性、 代表性和特色的自然风景资源, 建立了数量众多、 类型丰富、 功能多样的各级各类自然保护地, 在保护生物多样性、 自然遗产和维持人与自然和谐共生并永续发展等方面发挥着重要作用。 截至2021 年, 全省各地市已建立各级各类自然保护地1 361 处, 批复总面积306.72 万hm2, 矢量总面积296.42 万hm2(含重叠), 去重叠后矢量总面积260.35 万hm2, 占全省陆海总面积的10.63%[5], 其中自然保护区377 处, 面积166.51 万hm2[6], 占全省自然保护地矢量总面积的56.17%。 全省省级以上自然保护区有80 处, 总面积87.67 万hm2, 占全省自然保护区总面积的52.65%。 省级以上自然保护区基本覆盖了全省需要保护的大部分生物多样性敏感及其重要生境保护地区, 为广东省的自然资源和生态环境以及濒危野生动植物的就地保护奠定了坚实的基础。

1.2 数据来源

研究数据主要来源于2021 和2022 年两个年度的《广东省自然保护地年度报告》 的基础资料和2019 年广东省自然保护地整合优化摸底调查资料。《广东省自然保护地年度报告》 重点以广东省重要自然保护地为研究对象, 采用统计调查方法全面收集自然保护地基础资料和数据, 包括基本情况、管理机构、 巡护管理、 基础建设、 科研监测、 科普宣教、 社区共管、 生态产品、 野生动植物新记录、 总体规划和政策法规、 自然资源共11 大项82个因子的详细数据。 2019 年广东省自然保护地整合优化摸底调查资料包括自然保护地面积、 分布、概况等基础资料。

1.3 研究方法

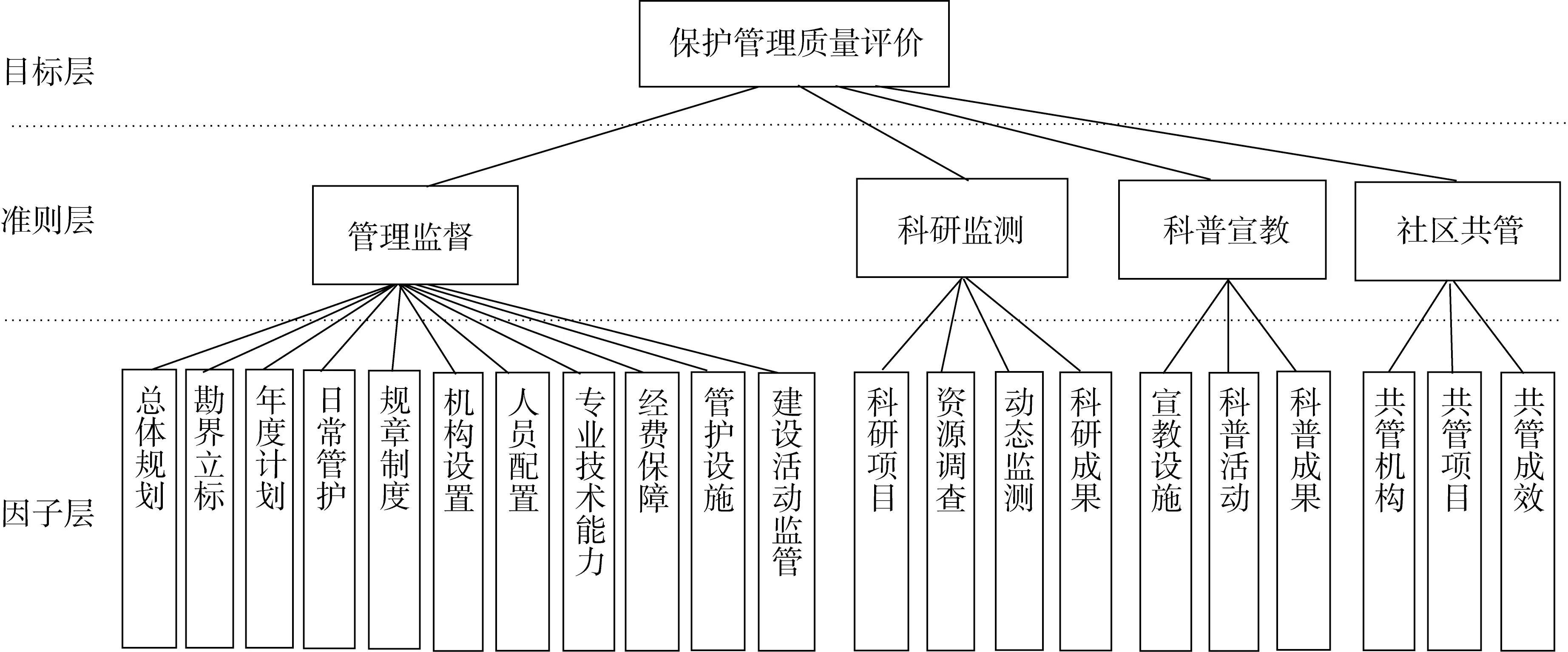

1.3.1 评价体系的构建 根据自然保护区管理工作的实际情况, 综合分析保护区保护管理质量的影响因素, 以科学性、 系统性、 可比性和可操作性为原则, 筛选容易获取、 能最大限度反映保护区保护管理状况的指标, 运用层次分析法构建以保护管理质量评价为目标层, 以管理监督、 科研监测、 科普宣教和社区共管为准则层, 以总体规划、 勘界立标等21 个指标为因子层的多层次、 多指标的保护管理综合评价体系(图1)。

图1 保护管理综合评价体系Fig.1 Comprehensive evaluation system of protection management

1.3.2 指标权重确定 运用层次分析法分别构造管理监督、 科研监测、 科普宣教和社区共管4个准则层指标的判断矩阵, 在同一个层次对4 个指标的重要性进行两两比较, 衡量尺度划分为5个等级, 由5 位专家根据重要程度由高到低分别赋予分值9、 7、 5、 3、 l[7]。 5 位专家均长期从事自然保护地工作, 其中教授级高工3 名、 高级工程师2 名, 涉及林学、 植物学、 森林经理学、 森林工程和园林工程5 个专业。 根据判断矩阵计算各因子的重要性并排序, 对排序结果进行一致性检验。 最终得到保护区保护管理质量评价4 个准则层指标管理监督、 科研监测、 科普宣教和社区共管的权重值分别为: 0.625、 0.125、 0.125、0.125。 同理运用层次分析法计算因子层各指标的权重值(表1)。

表1 保护管理评价指标权重及赋分标准Table 1 Weight and grading criteria of protection management evaluation indicators

1.3.3 指标赋分 对因子层21 个指标, 依据自然保护区保护管理状况从差到优的顺序划分为4 个等级, 分别赋予分值0、 1、 2、 3, 数值越高, 表示该指标现状越好[7], 根据5 位专家意见拟定赋分标准(表1)。 依据赋分标准和自然保护区各个指标的调查资料和数据对保护区各项指标进行赋分, 以确定各个指标的具体分值X。

1.4 保护管理质量分级

对各指标分值X 进行归一化处理, 得到各个指标的归一化值PNR, 采用加权求和法构建数学模型, 得到多个指标的指数及其均值, 其中:

式(1) 中,INR表示单个自然保护区的保护管理质量指数,Pij为保护管理第i个准则层指标的第j个因子层指标的归一化值,Rij为该指标的权重。 式(2) 中,PNR表示单个自然保护区某一因子层指标的归一化值,P表示该指标的加权平均值。 式(3) 中,QNR表示单个自然保护区某一准则层指标的归一化值,Pj表示该准则层第j个因子层指标的归一化值,Rj表示该因子层指标相应的权重, 式(4) 中Q表示该指标的加权平均值。 式(5) 中I表示全省自然保护区或某种类型自然保护区保护管理质量指数的加权均值。 式(6) 表示保护管理指数乘以标准分100 得到全省自然保护区保护管理评价得分S。 由5 位专家确定自然保护区保护管理指数S分级标准:S≥85 为优, 70≤S<85为良, 50≤S<70 为中,S<50 为差。 式(2) (4)(5) 中N表示所研究自然保护区的个数。

2 结果与分析

2.1 评价结果

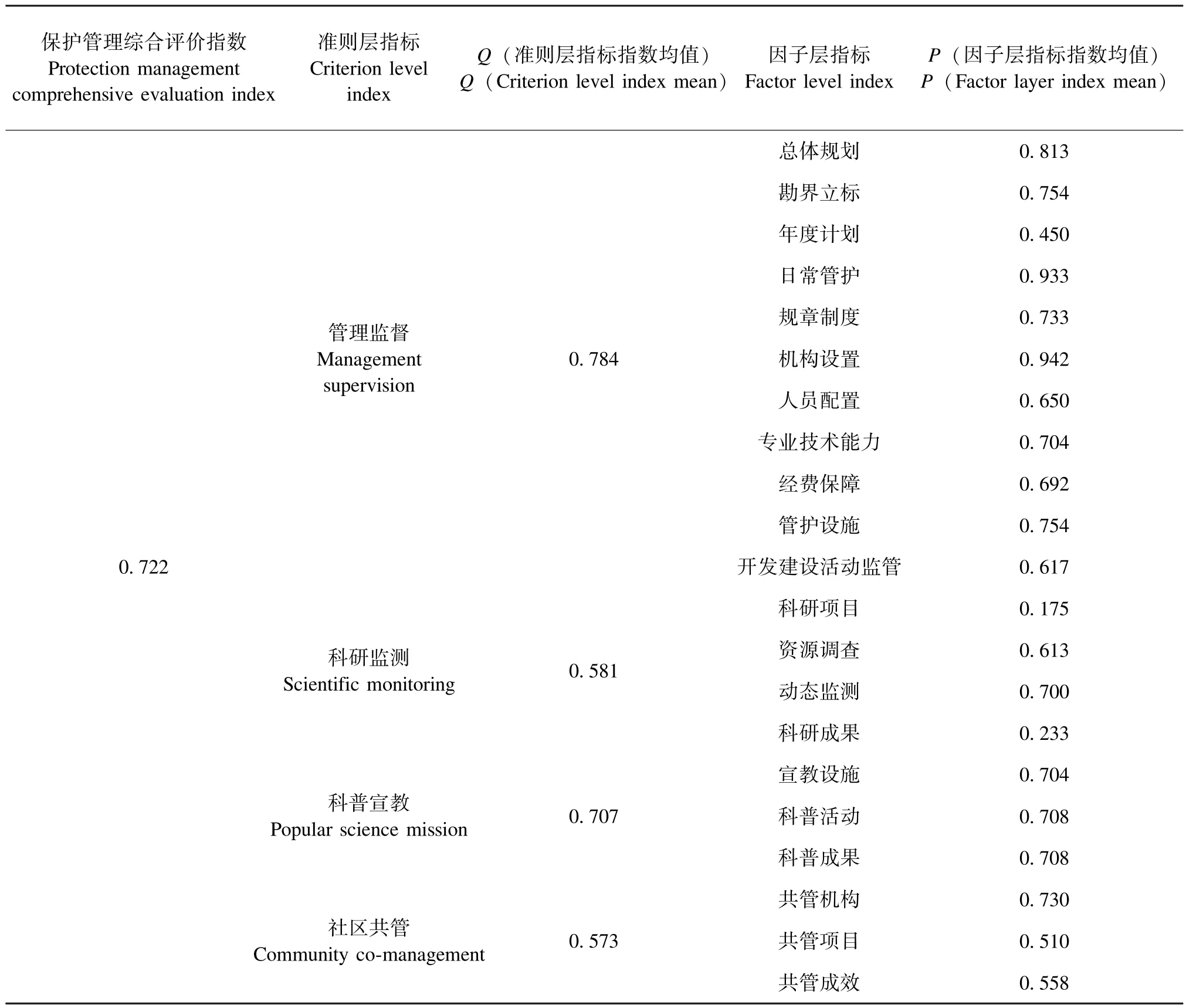

以广东省省级以上自然保护区为研究对象,在对各保护区的调查数据进行核准分析的基础上,应用上述评价体系计算得到广东省省级以上自然保护区保护管理各评价指数(表2)。

表2 自然保护区保护管理质量评价指标指数均值Table 2 Mean values of quality evaluation indexes of conservation management in nature reserves

2.2 评价分析

2.2.1 不同指标指数评价分析 从表2 中看出,

全省省级以上自然保护区管理监督质量评价指数均值为0.784, 科研监测质量评价指数均值为0.581, 科普宣教质量评价指数均值为0.707, 社区共管质量评价指数均值为0.573。 说明全省省级以上自然保护区管理监督和科普宣教水平较高,社区共管和科研监测水平还有较大提升空间, 这与实际情况基本相符。 省级以上自然保护区管理监督和科普宣教呈现良好态势, 努力方向是要加强科研监测和社区共管等工作, 全面提高全省自然保护区的保护管理质量。

在管理监督的因子层指标中, 机构设置、 日常管护、 总体规划、 管护设施、 勘界立标等指标均值较高, 说明自然保护区重视基础管理工作,基础工作较好; 而年度计划、 开发活动监管等指标均值较低, 说明这些工作有较大提升空间, 今后管理监督要在这些方面提高认识和加大投入。在科研监测的因子层指标中, 资源调查和动态监测两个指标均值较高, 说明各个自然保护区的基础科研工作较好; 但是科研项目和科研成果两个指标均值较低, 说明自然保护区科研产出不高,科研能力有待提高。 在科普宣教的因子层指标中宣教设施、 科普活动和科普成果三个指标均值差距不大, 说明科普宣教发展比较均衡。 在社区共管的因子层指标中, 共管机构指标均值最高, 说明广东省自然保护区已基本建立社区共管机构;而共管项目指标均值最低, 说明自然保护区要多发展共管项目, 提高社区共管质量。

2.2.2 不同类型保护区综合评价分析 广东省自然保护区按照保护对象的不同可以分为森林生态系统类型、 内陆湿地和水域生态系统类型、 海洋和海岸生态系统类型、 野生动物类型、 野生植物类型、 地质遗迹类型和古生物遗迹类型共计7 种类型的自然保护区, 其数量分别是50 处、 4 处、 5处、 14 处、 1 处、 4 处和2 处。 根据公式(5) 和(6) 可以计算出全省7 种类型自然保护区保护管理综合评价得分分别为: 77.3 分、 75.9 分、 60.6分、 60.4 分、 76.3 分、 61.1 分、 72.0 分。

从总体平均水平来看, 全省森林生态系统类型、 野生植物类型、 内陆湿地和水域生态系统类型和古生物遗迹类共计57 处保护区保护管理相对较好, 海洋和海岸生态系统类型、 野生动物类型和地质遗迹类型共计23 处保护区保护管理相对较差。 主要原因是森林生态系统类型、 内陆湿地和水域生态系统类型、 野生植物类型等自然保护区保护管理各方面比较完善和成熟, 有一套规范的管理办法, 各个保护区的保护管理水平差距不大;海洋和海岸生态系统类型、 野生动物类型和地质遗迹类型保护区则存在个别保护区机构设置不完善、 人员配置不到位、 经费保障不足、 经验不足等情况, 导致整体的保护管理水平不高, 因此今后特别要加强这三类型保护区的建设投入, 以提高全省自然保护区保护管理质量。

2.2.3 全省保护区保护管理综合评价分析 根据公式(6) 计算出全省省级以上自然保护区保护管理质量综合评价得分S 为72.2 分, 说明广东省省级以上自然保护区保护管理质量总体处于良好水平。 其中国家级自然保护区保护管理质量评价分值为81.1 分, 省级自然保护区保护管理质量评价分值为70.2 分。 全省省级以上自然保护区保护管理质量评价等级为优的自然保护区有8 处, 评价等级为良的自然保护区有54 处; 评价等级为中的自然保护区有12 处; 评价等级为差的自然保护区有6 处。 其中15 处国家级自然保护区保护管理评价等级为优的有4 处, 评价等级为良的有10 处,评价等级为中的有1 处; 65 处省级自然保护区保护管理评价等级为优的有4 处, 评价等级为良的有44 处, 评价等级为中的有11 处, 评价等级为差的有6 处(表3)。

表3 保护管理综合评价等级统计表Table 3 Statistical table of comprehensive evaluation level of conservation management

从表3 可以看出, 优等和差等自然保护区占比较小, 良等和中等占比较大, 呈现“两头小中间大” 的分布特征。 虽然差等保护区数量不多,但影响较大。 根据这种分布特征, 今后要积极贯彻高质量发展的理念, 对于一些评价等级为差等的自然保护区要加大人力、 财力和物力投入, 优先解决这些保护区发展的瓶颈问题, 争取在较短时间内消灭差等保护区; 对于一些评价等级为良和中的自然保护区要根据评价结果找出薄弱点进行改进, 积极创建优等和良等保护区, 将提高保护管理质量始终放在重要位置, 高效开展保护管理工作; 对于优等自然保护区要积极总结经验和进行宣传, 为其他自然保护区做到示范作用。

3 结论与讨论

3.1 广东省省级以上自然保护区保护管理发展不够均衡。 从自然保护区准则层指标来看, 管理监督和科普宣教质量明显优于科研监测和社区共管;从自然保护区因子层指标来看, 各因子评价指数有高有低, 有的相差较大; 从各类型自然保护区保护管理质量评价指数均值来看, 森林生态系统类型等共计57 处保护区保护管理相对较好, 海洋和海岸生态系统类型等共计23 处保护区保护管理相对较差; 从总体来看, 国家级自然保护区质量好于省级自然保护区。 今后自然保护区保护管理工作要加强对较薄弱工作和自然保护区的重视和投入, 注重保护管理各项事业均衡发展。

3.2 广东省省级以上自然保护区保护管理质量总体处于良好水平。 其中, 国家级自然保护区质量优于省级自然保护区; 优等和差等自然保护区占比较小, 良等和中等自然保护区占比较大; 差等保护区数量不多, 但对全省保护区保护管理质量影响较大。 总体来看, 全省自然保护区保护管理还存在一些问题, 还有较大的提升空间; 各个自然保护区要根据自身情况, 从准则层指标、 因子层指标分析存在的具体问题, 有针对性的采取一些对策, 优先解决制约保护区发展的限制性指标,以实现保护区的高质量发展。

3.3 自然保护区保护管理综合评价体系实用性较强。 基于层次分析法的自然保护区保护管理综合评价体系, 积极探索反映自然保护区保护管理质量的各项指标, 同时对各项指标的赋值标准进行分析总结, 形成一套完整的综合评价体系。 评价体系具有评价思路清晰、 简便易行、 指标覆盖面广和信息量大等特点。 与冯晓东[8]、 郑昌兵[9]等定性分析保护区管理状况的方法相比该方法具有更加量化和准确性; 与高军[10]、 邱如稚[11]等直接评估打分法相比, 该方法可以更加方便的增加或者减少评价指标、 反映不同层次指标的指数均值, 对并不同层次的指标均值直接进行比较和判定指标的优劣情况。

3.4 自然保护区的建设与管理是一项综合工程,其建设管理水平的高低直接影响着保护目标的实现与公众对自然保护事业的认识和支持, 因此保护区建设事业绝不仅是量的建设, 更需要质的提升[12-13]。 基于层次分析法的自然保护区评价体系定量地反映各自然保护区的保护管理质量水平,既可以与保护区本身进行纵向对比, 也可以与其他保护区进行横向对比, 有助于管理机构找出其管理工作中的薄弱环节, 加强保护区保护管理工作, 对于推动保护区高质量发展具有重要指导意义。 分析结果也有助于广东省省级以上自然保护区保护管理的科学决策, 并为其他自然保护地提供参考。