兴化湾海上风电场建设前后大型底栖动物群落变化

张舒怡,李 智,林和山*,黄雅琴,何雪宝,林俊辉,刘 坤,牟剑锋,王建军,陆志强,徐虹霓

(1.自然资源部第三海洋研究所, 福建 厦门 361005; 2.长江三峡集团福建能源投资有限公司,福建 福州 350001;3.集美大学,福建 厦门 361021; 4.国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心,湖北 武汉 430075)

兴化湾位于福建省沿海中段,为典型的亚热带港湾,在顶部有木兰溪和萩芦溪等河流注入,湾口朝向东南,出南日岛群岛经水道与台湾海峡相通[1]。在湾内多浅滩和湿地,湾口多岛屿和礁石,为鱼类产卵、索饵活动提供了优良的条件,是许多海洋经济鱼类、甲壳类和贝类的产卵场,同时也是其幼鱼、幼鱼苗种索饵生长的重要繁育场所[2]。自2005年以来兴化湾海湾生态系统呈现退化趋势,到2008年已处于“中度退化”状态[3-4]。在持续较大的压力下,海湾生态系统表现出恶化趋势。海湾生态系统的生态环境退化,表现为生态系统结构破坏及功能衰退、生物多样性减少、生物小型化等方面[5]。由于大型底栖动物种类繁多,生活周期长,其生活史的全部或大部分时间生活于水体底部,是海湾生态系统的重要组成部分。同时由于大型底栖动物的行动能力弱,对逆境逃避相对迟缓,群落结构的变化在一定程度上可以反映出某段时间内大型底栖动物生存环境的质量状况,因此常作为环境质量变化的指示生物,反映所处环境长期、宏观变化[6-7]。生物优势种具有高度的生态适应性,在群落结构变化研究中至关重要[8]。大型底栖动物优势种是对群落结构的形成有明显控制作用的物种,是底栖生态系统物质循环和能量流动中主要的消费者和转移者,通过优势种变化的探讨,能够更准确的反映大型底栖动物所处环境的变化[9]。

海上风电建设对底栖生物群落产生影响已达成共识,如在海上风电工程施工及疏浚过程中,海床环境因人工建筑如桩基、钻孔等发生改变,原有沉积物和水文特征随之改变,进而影响底栖动物群落及多样性。对底栖动物的影响主要包括:①在建设和运营期间改变了底栖生境,主要是底栖沉积物的组成,影响底栖动物群落结构。②海上风电工程建设后,底栖生境硬质底质增加[10]。目前国内海上风电工程建设对大型底栖动物生境影响的研究陆续有学者进行报道,在海上风电工程施工期间,会影响底栖生境的行为如疏浚等导致的底栖动物优势种及群落改变的影响被认为是暂时的。在比利时海上风电场疏浚活动结束后两年,大型底栖动物群落在疏浚活动开展前后无显著差异,其底栖动物质量指数评价结果基本一致[11]。因此,有学者提出了大型底栖动物群落可以恢复或重建的观点。德国学者研究显示,与同等面积的软质沉积物区域相比,硬质基底上底栖动物的生物量是软质沉积物区域的35倍[12]。海上风电工程建设后,硬质基底增多,底栖动物多样性增加。还有学者将海上风电工程与海洋牧场融合发展进行可行性初探,提出海上风电工程海床上的风机桩基会被污损生物及部分大型底栖动物当做栖息地,甚至吸引非本地物种定居,产生生物聚集的“礁石效应”,对海洋生态具有重要的影响[13]。因此,只有通过对更多地域的案例进行研究才能全面了解其影响。

本研究拟通过比较兴化湾海上风电工程施工前后附近海域大型底栖动物种类组成、生物多样性、优势种的变化,从优势种演变的角度来剖析兴化湾大型底栖动物群落的演变特征,并探讨影响其变化的环境因素,也期望本研究能为处理海上风电工程的开发利用与环境保护关系提供科学支撑。

1 材料与方法

1.1 站位设置及样品采集

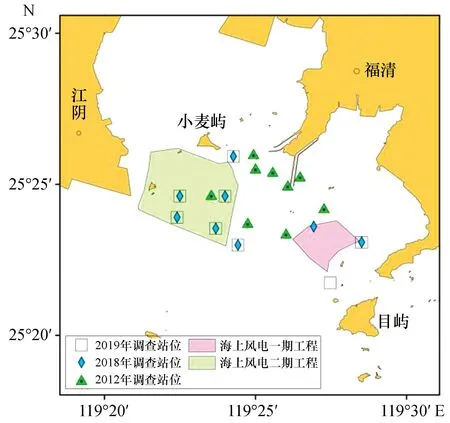

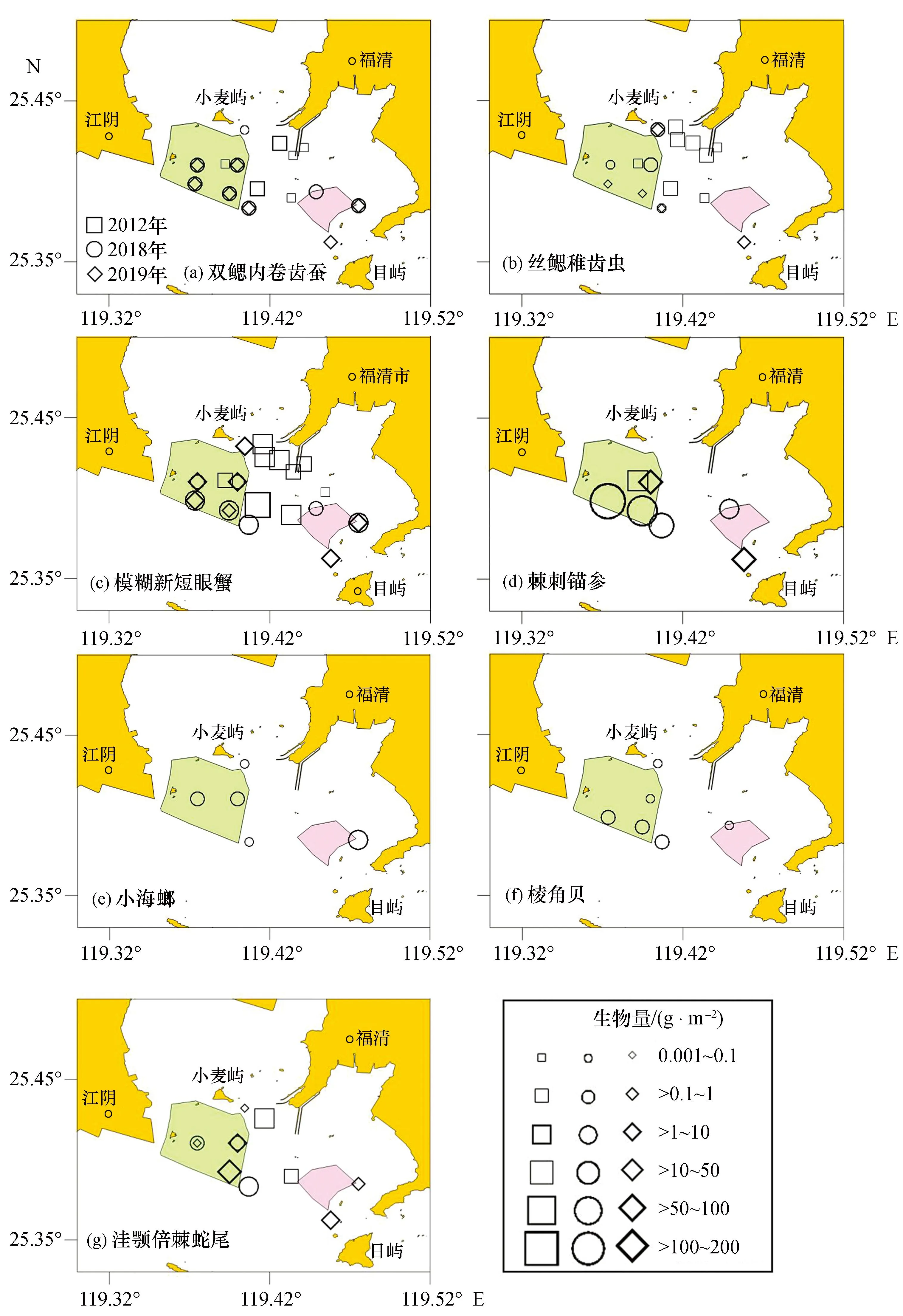

本研究分别于2012年5月和10月、2018年4月和10月以及2019年4月和11月在兴化湾海上风电场一期工程至二期工程附近海域进行大型底栖动物调查。调查范围主要介于小麦屿和目屿岛之间海域,具体站位布设见图1,2012年调查站位9站,2018年8站,2019年8站。其中,2012年兴化湾海上风电工程尚未开展,可作为大型底栖动物背景资料。2017年海上风电场一期工程竣工,2018年二期工程开始进行建设,2018年与2019年调查数据可用于探讨工程后期大型底栖动物多样性及优势种演变的外在环境因素。

图1 兴化湾大型底栖动物采样站位Fig. 1 Sites distribution for macrobenthos survey in Xinghua Bay

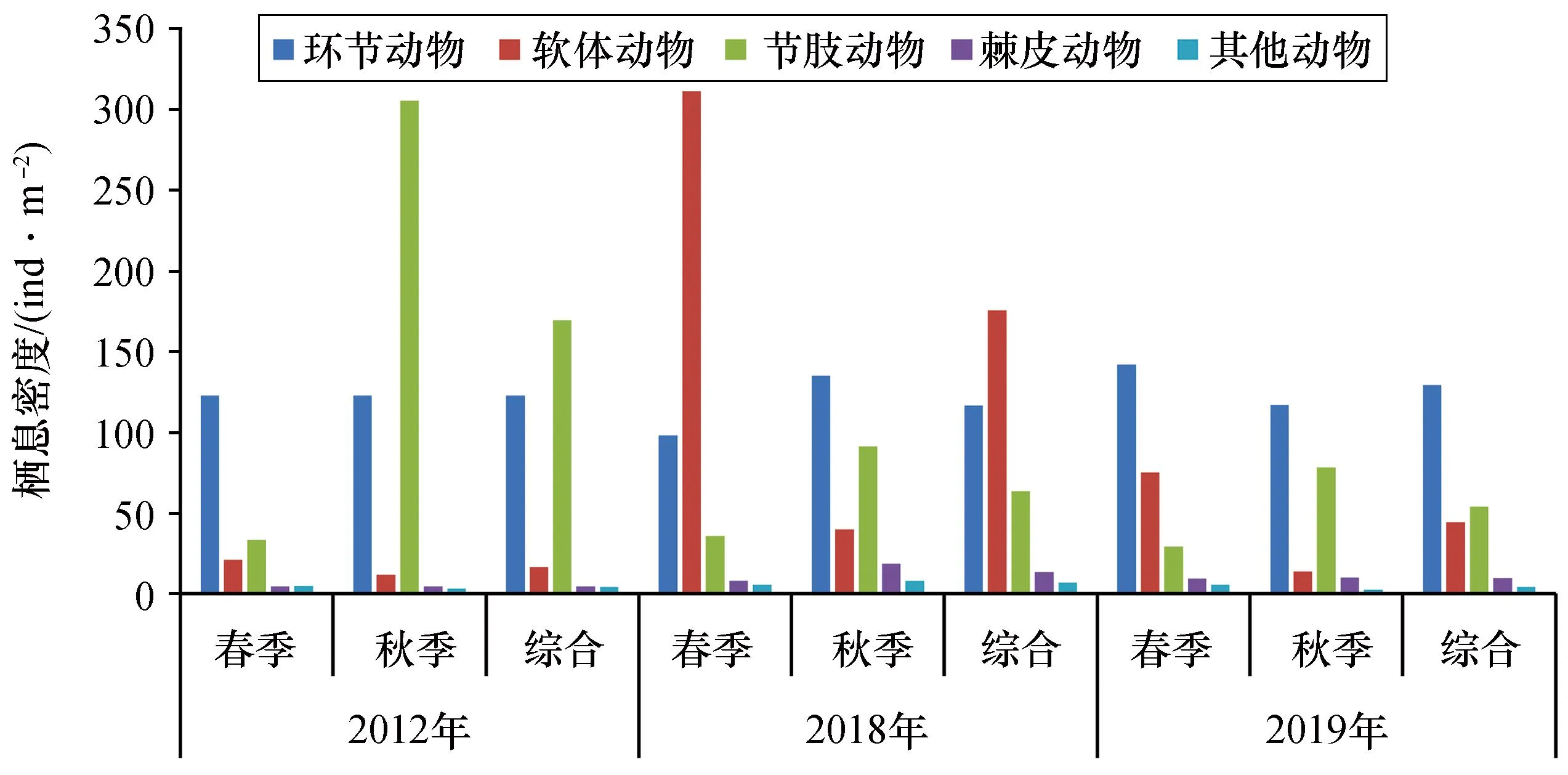

图2 兴化湾大型底栖动物平均栖息密度Fig. 2 Average density of macrobenthos in Xinghua Bay

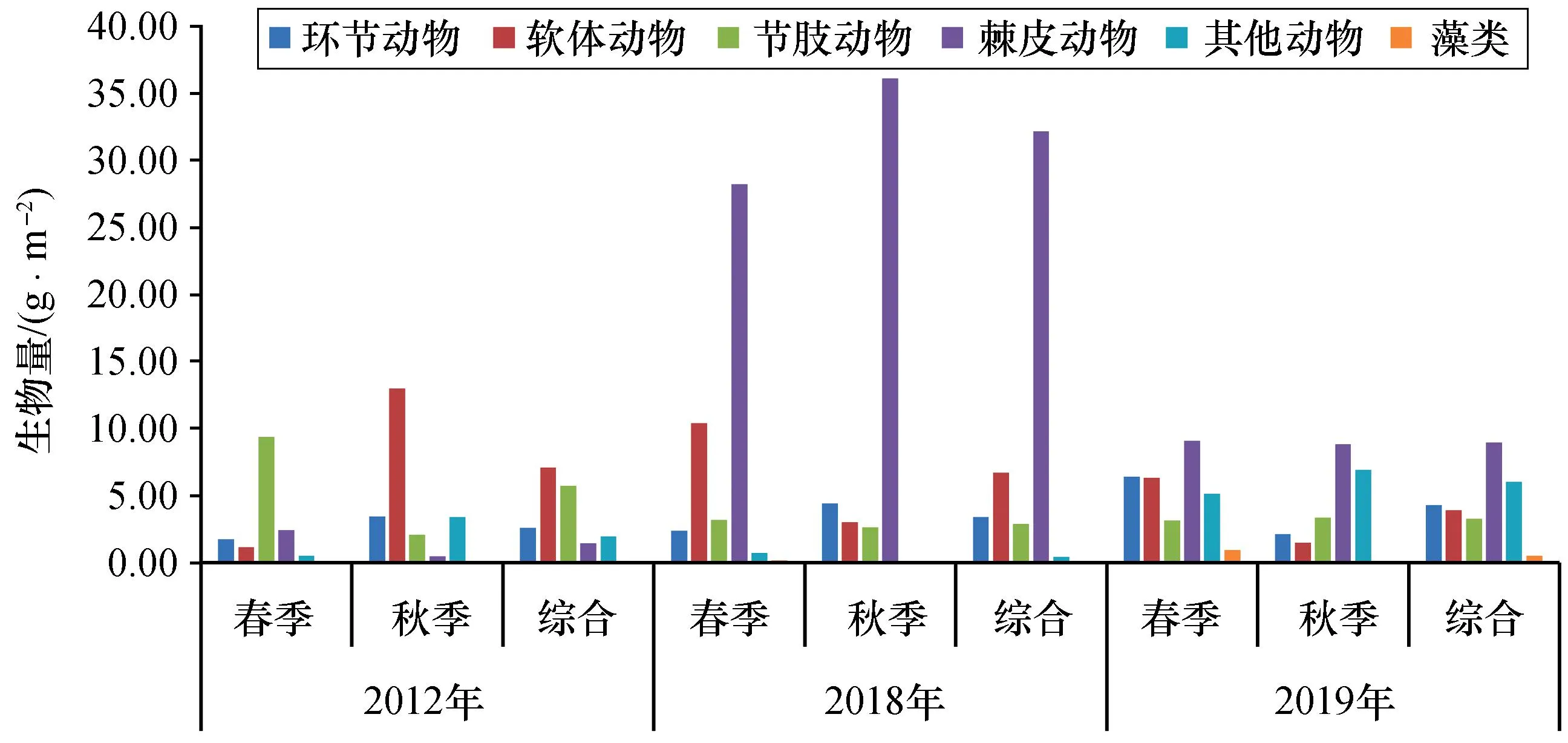

图3 兴化湾大型底栖动物平均生物量Fig. 3 Average biomass of macrobenthos in Xinghua Bay

调查采用0.05 m2的抓斗式采泥器,每站各取3个平行样,每个平行样采样2次合计面积为0.1 m2。生物样品经网目孔径为0.5 mm的过筛器进行分选,所获得的生物样品使用5%的甲醛溶液固定,带回实验室进行种类鉴定、个体计数和称重。使用感量为0.000 1 g的电子天平进行称重,其中软体动物带壳称重。样品的现场处理、室内分析以及相关文献资料的整理均按照《海洋调查规范》[14]要求进行。物种拉丁文名称与WoRMS网站(http://www.marinespecies.org/)进行比对并统一。

1.2 数据处理及统计方法

应用PRIMER6.0软件包计算Shannon-Wiever多样性指数(H′)、Margalef物种丰富度指数(d)、Pielou物种均匀度指数(J′)。3种指数具体计算公式[15]如下:

(1)

d=(S-1)/log2N

(2)

J′=H′/log2S

(3)

式(1)至(3)中:S为生物样品中的物种种类的总数,N为总个体数,Pi为第i种的个体数与总个体数的比值(ni/N)。物种丰富度计算方法为物种在某个采样站位的平均密度,如某站位未采集到该种,则不计入计算。

优势种选用相对重要种指数(index of relative importance,IRI)[16]。

IRI=(N+W)×F

(4)

式(4)中:N为某一种类的个数占总个数的百分比(%),W为某一种类的平均生物量占总平均生物量的百分比(%),F为某一种类出现的频率(%),当IRI>1 000为优势种,IRI介于100~1 000为重要种。

Warwick在1986年提出了ABC曲线法[17],即生物量比较法,在ABC曲线图中的X轴是依据物种丰度或生物量重要性相对种进行排序,Y轴为丰度或生物量优势度的累积百分比。通过比较丰度和生物量来分析大型底栖动物群落受干扰影响,评估群落稳定性。

2 结果与分析

2.1 种类组成及变化

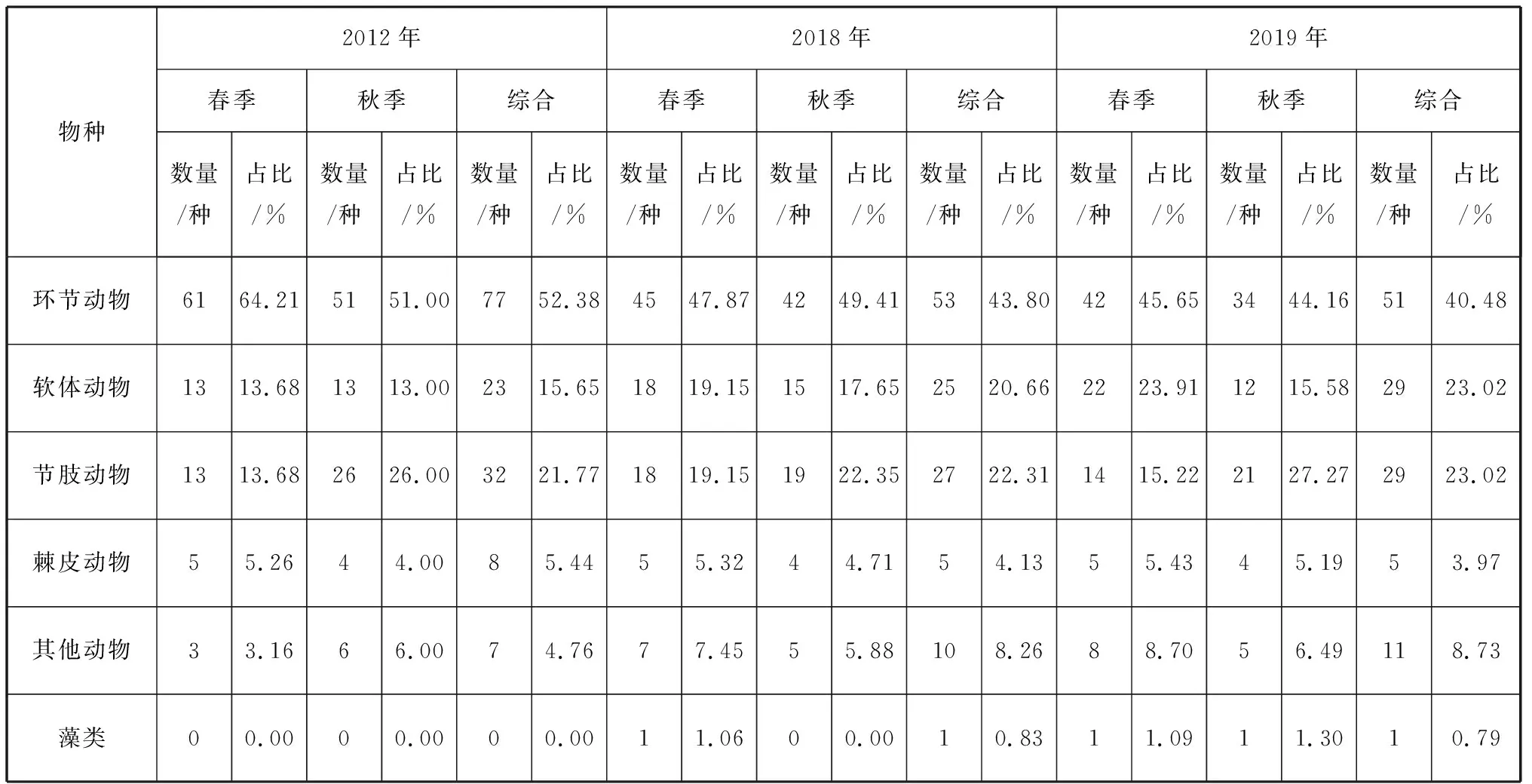

2.1.1 物种数

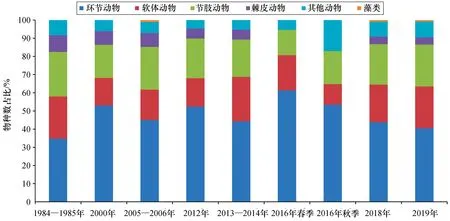

兴化湾2012年共鉴定大型底栖动物147种(表1),其中环节动物多毛类物种数77种(52.38%),节肢动物32种(21.77%)。2018年共鉴定大型底栖动物121种,环节动物多毛类物种数53种(43.80%),软体动物25种(20.66%),节肢动物27种(22.31%)。2019年共鉴定大型底栖动物126种,环节动物多毛类物种数51种(40.48%),软体动物和节肢动物均为29种(各占23.02%)。总物种数年度变化为2012年>2019年>2018年,均以环节动物物种数最高。春秋两季物种数年度变化均为2012年>2018年>2019年,物种数年度差异主要受环节动物物种数差异的影响。

表1 兴化湾大型底栖动物物种组成及百分比Tab. 1 Species composition and percentage of macrobenthos in Xinghua Bay

2.1.2 密度与生物量

兴化湾大型底栖动物平均栖息密度年度变化为2018年(376 ind/m2)>2012年(317 ind/m2)>2019年(241 ind/m2),2012年栖息密度以节肢动物占优势,主要受秋季节肢动物栖息密度的影响。2018年以软体动物占优势,主要受春季软体动物栖息密度的影响。2019年以环节动物占优势,两季均以环节动物栖息密度最高。

其中,春季生物栖息密度变化为2018年(459 ind/m2)>2019年(261 ind/m2)>2012年(187 ind/m2)。2012年和2019年以环节动物占优势,2012年主要受多毛类丝鳃稚齿虫(Prionospiomalmgreni)栖息密度的影响,2019年主要受双鳃内卷齿蚕(Aglaophamusdibranchis)栖息密度的影响。2018年以软体动物占优势且远高于其他类别,主要受小海螂(Leptomyasp.)栖息密度的影响。

秋季生物栖息密度变化为2012年(448 ind/m2)>2018年(293 ind/m2)>2019年(221 ind/m2),2012年以节肢动物占优势且远高于其他生物类别,主要受夏威夷亮钩虾(Photishawaiensis)、长侧板亮钩虾(Photissp.)以及盲沙钩虾(Byblistyphlotes)等端足类栖息密度的影响。2018年和2019年以环节动物栖息密度占优势,主要受双鳃内卷齿蚕和齿吻沙蚕(Nephtyssp.)栖息密度的影响。

大型底栖动物生物量变化为2018年(45.64 g/m2)>2019年(26.83 g/m2)>2012年(18.72 g/m2),2012年生物量以软体动物占优势,主要受秋季软体动物生物量的影响。2018年和2019年以棘皮动物占优势,春秋两季的棘皮动物生物量均占优势。

其中,春季生物量变化为2018年(45.03 g/m2)>2019年(30.94 g/m2)>2012年(15.12 g/m2),2012年以节肢动物占优势,主要受模糊新短眼蟹(Neoxenophthalmusobscurus)生物量的影响。2018年和2019年均以棘皮动物占优势,主要受棘刺锚参(Protankyrabidentata)生物量的影响。

秋季生物量变化为2018年(46.25 g/m2)>2019年(22.71 g/m2)>2012年(22.31 g/m2),2012年以软体动物占优势,主要受棒锥螺(Turritellabacillum)生物量的影响。2018年和2019年以棘皮动物占优势,主要受棘刺锚参生物量的影响。

2.2 优势种变化

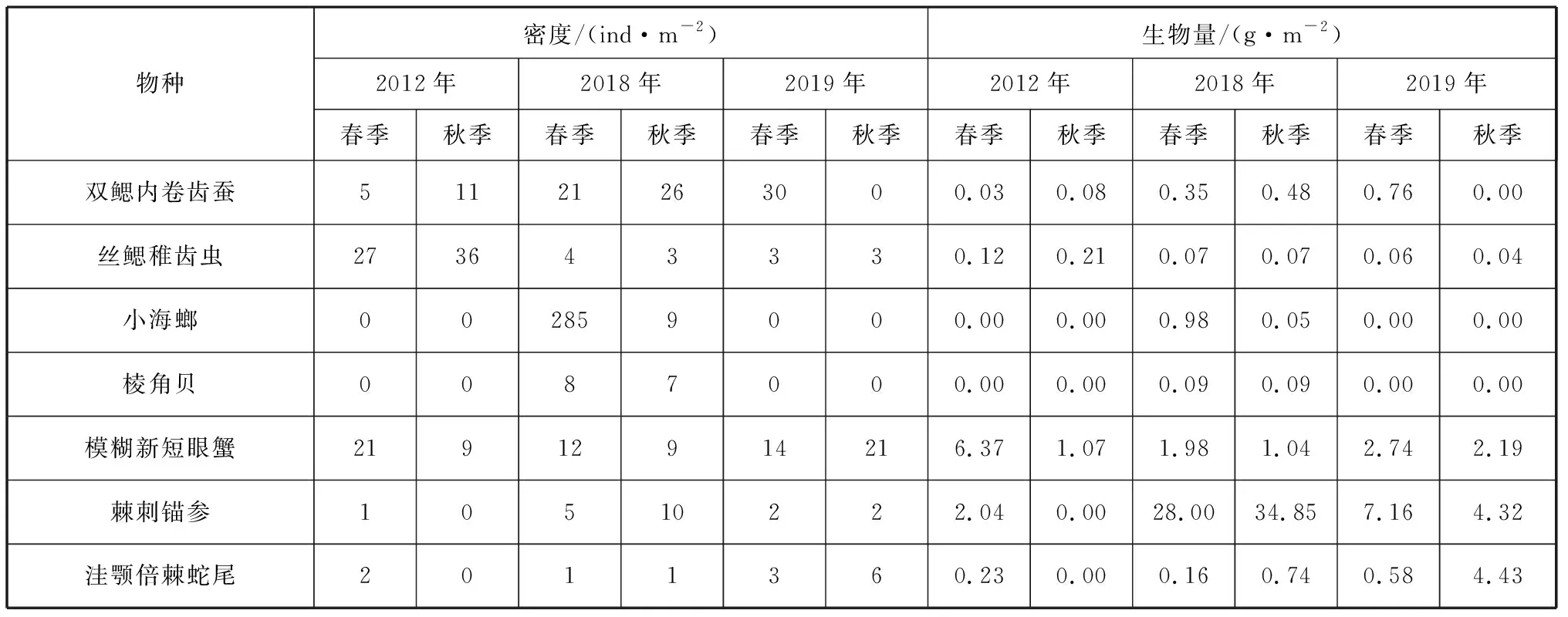

根据种类重要种指数公式计算出各物种的IRI值(表2),兴化湾大型底栖动物优势种主要为环节动物多毛类丝鳃稚齿虫、双鳃内卷齿蚕;软体动物小海螂、棱角贝(Gadiladominguensis);节肢动物模糊新短眼蟹以及棘皮动物棘刺锚参等。其中,2012年优势种以模糊新短眼蟹和丝鳃稚齿虫为主,重要种均以环节动物多毛类为主;2018年优势种以小海螂和棘刺锚参为主,重要种以环节动物以及软体动物为主;2019年优势种以双鳃内卷齿蚕、棱角贝、模糊新短眼蟹和洼颚倍棘蛇尾[Amphioplus(Lymanella)depressus]为主,重要种主要以环节动物多毛类、节肢动物、棘皮动物以及其他动物苔藓虫为主。

优势种年度变化明显,兴化湾大型底栖动物2012年的优势种种类在2018年的相对重要种指数降低,2018年的优势种种类在2019年的相对重要种指数降低,两个年度优势种种类及重要种变化较大。兴化湾的优势种及重要种种类为底栖动物环节动物多毛类、软体动物双壳类以及节肢动物端足类等为主,以出现频率和相对重要种指数较高的优势种丝鳃稚齿虫、双鳃内卷齿蚕、小海螂、棱角贝、模糊新短眼蟹、棘刺锚参和洼颚倍棘蛇尾为主进行年度变化分析(表3)。

表3 兴化湾优势种密度和生物量变化Tab. 3 Density and biomass of dominant species in Xinghua Bay

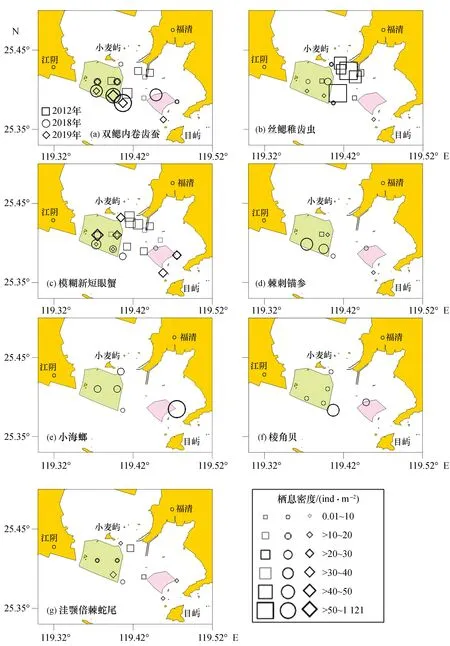

双鳃内卷齿蚕栖息密度和生物量在2019年春季达最高值,栖息密度和生物量均呈现增长趋势,主要分布在海上风电一期工程和二期工程外围海域。在2012年主要分布在海上风电一期工程海域附近,在2018年和2019年分布在海上风电一期工程外围海域。

丝鳃稚齿虫栖息密度和生物量在2012年秋季达最高值,栖息密度和生物量呈现降低趋势,栖息密度年度变化较大,较高值主要分布在海上风电一期工程海域。环节动物多毛类优势种在2012年由优势度较高的丝鳃稚齿虫演变为2019年双鳃内卷齿蚕。软体动物优势种小海螂和棱角贝在2012年均未采集到,在2012年由优势度较高的鸟喙小脆蛤和棒锥螺在2018年优势度降低,优势种演变为小海螂,在2019年棱角贝的优势度增加成为优势种。模糊新短眼蟹栖息密度和生物量变化呈波动趋势,在调查海域2012年、2018年和2019年的优势度均较高,除模糊新短眼蟹外,该海域2012年优势度较高的节肢动物端足类相比2018年和2019年多。棘刺锚参栖息密度和生物量在2018年秋季达最高值,主要在海上风电工程外围海域分布(图4、表4、图5)。

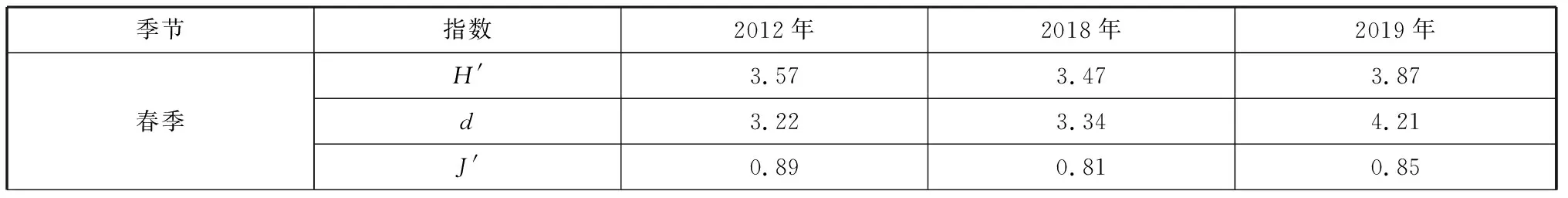

表4 兴化湾底栖生物多样性、丰富度和均匀度指数年度变化Tab. 4 Annual change in Shannon index (H′), Margalef diversity index (d) and Pielou index (J′)

图4 优势种栖息密度平面分布Fig. 4 Horizontal distribution of dominant species density红色框为一期风机位置,绿色框为二期风机位置。

图5 优势种生物量平面分布Fig. 5 Horizontal distribution of dominant species biomass

2.3 物种多样性指数

H′常被作为来表示生物群落和个体数量的数值。H′数值越大,海洋水质环境质量越好[18]。当H′<1.0时,水质为重度污染;当H′介于1.0~<2.0时,水质为中度污染;当H′介于2.0~3.0时,水质为轻度污染;当H′>3.0时,水质为清洁。兴化湾大型底栖动物H′数值在2012年(3.46)、2018年(3.61)和2019年(3.87)均高于3.0。其中,2012年二期工程附近海域以及2018年一期工程附近海域部分调查站位H′数值介于2.0~3.0之间,水质环境处于轻度污染。从H′数值看,兴化湾海域大型底栖动物物种多样性较高,兴化湾海域水质环境处于良好状况,以2019年水质环境最佳。

2.4 丰富度指数

d常被用来反映物种多样性的高低,从而反应出生态环境污染程度和水质程度。当d数值越大,海水水质环境越好[19]。当d<1.0时,水质为重度污染;当d介于1.0~<2.0时,水质为中度污染;当d介于2.0~3.0时,水质为轻度污染;当d>3.0时,水质为清洁。兴化湾大型底栖动物d数值在2012年(3.25)、2018年(3.50)和2019年(3.95)均高于3.0。其中,2012年一期工程附近海域部分调查站位d数值介于1.0~3.0之间,水质环境处于中度污染和轻度污染之间;2018年二期工程附近海域、2019年一期工程附近海域部分调查站位d数值介于2.0~3.0之间,水质环境为轻度污染。从d数值来看,2019年兴化湾海域物种丰富度指数高于2012年和2018年,水质环境最佳。

2.5 均匀度指数

J′可用于评价水质污染程度,当J′<0.3时,水质为重度污染;当J′介于0.3~0.5时,水质为中度污染;当J′>0.5时,水质为清洁[20]。兴化湾大型底栖动物J′数值在2012年(0.85)、2018年(0.84)和2019年(0.87)均高于0.5。其中,2018年一期工程附近海域调查站位J′数值介于0.3~0.5之间,水质环境为中度污染。从J′数值来看,2012年和2019年水质环境良好。

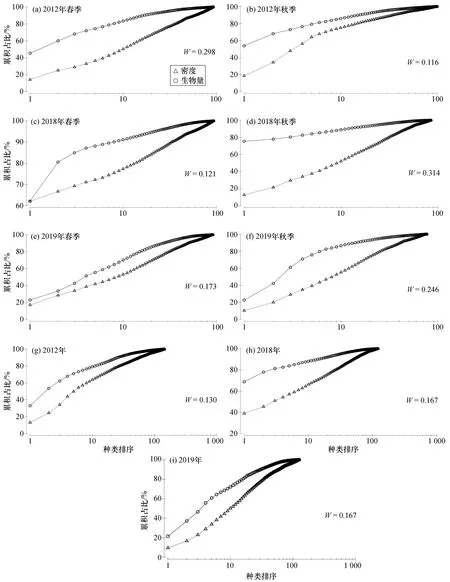

2.6 群落稳定性分析

ABC曲线能够反映生物稳定性,当曲线表现为平均生物量完全在丰度上方时,且无交叉时,生物生存环境很少或未受到扰动;当曲线相对位置接近时,表明环境受到轻微扰动;当曲线出现交叉或者重叠,且平均生物量曲线占优势时,表明环境受到中度扰动;当丰度曲线位于平均生物量曲线上方时,环境受到强烈扰动[21]。

从ABC曲线图可以看出(图6),2012年兴化湾大型底栖动物生存环境受到轻微扰动,但群落相对稳定。2018年春季兴化湾大型底栖动物生存环境受到中等扰动;秋季生存环境较少受到扰动。2019年大型底栖动物生存环境受到轻微扰动。

图6 兴化湾大型底栖动物丰度/生物量比较曲线Fig. 6 ABC plots of macrobenthos community in Xinghua Bay

3 讨论

3.1 大型底栖动物年际变化

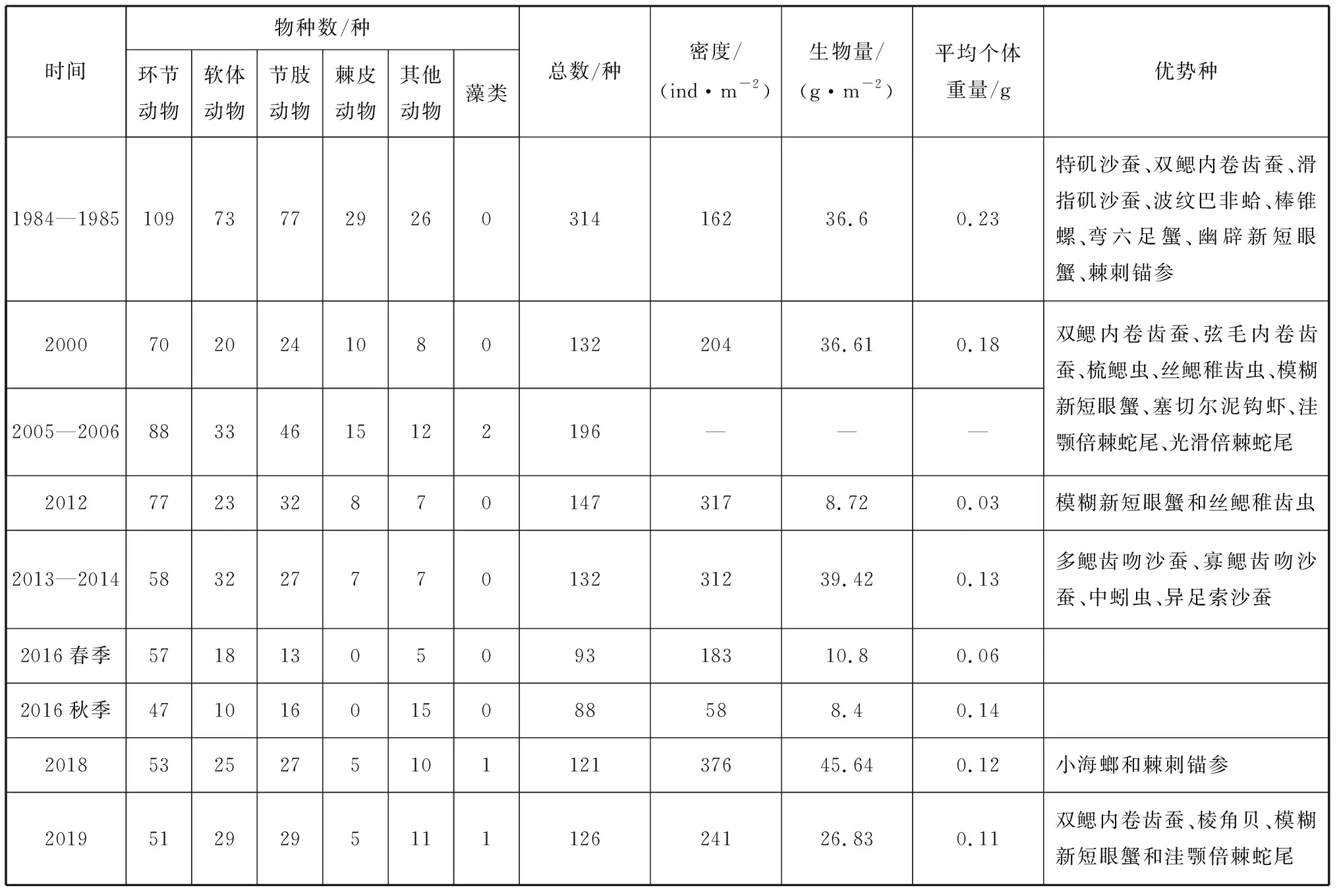

从1984年至今,兴化湾大型底栖动物陆续有科研工作者进行调查报道[20,22-24],其总物种数根据不同年份调查航次和站位的差异存在较大差异。如表5和图7,从物种数占比来看,兴化湾大型底栖动物物种组成以环节动物多毛类的占比最高,均超过35%。从1984—2019年各年份大型底栖动物平均个体重量先逐年减小后增高,在2012年(0.03 g)和2016年(0.06 g)最低。

表5 兴化湾大型底栖动物历年数据以及优势种类Tab. 5 Historical data and dominant species of macrobenthos in Xinghua Bay

图7 不同时间兴化湾大型底栖动物物种数占比Fig. 7 Percentage species composition of macrobenthos in Xinghua Bay in different years

兴化湾大型底栖动物优势种大部分以环节动物多毛类为主,优势种类别年际变化差异较小,物种类别逐渐减少。其中,环节动物多毛类特矶沙蚕和双鳃内卷齿蚕在1984—1985年调查中优势度最高,在整个兴化湾中均有分布。在2000—2006年双鳃内卷齿蚕依旧占优势,模糊新短眼蟹和光滑倍棘蛇尾优势度逐渐增加,在兴化湾内均有分布。在2012年优势种种类减少,仅有丝鳃稚齿虫和模糊新短眼蟹。2013—2014年优势种种类变化较大,优势种均为环节动物多毛类。2018年优势种为软体动物小海螂和棘皮动物棘刺锚参。在2019年优势种种类增多,为双鳃内卷齿蚕、棱角贝、模糊新短眼蟹和洼颚倍棘蛇尾。从1984—2019年优势种变化来看,兴化湾海域优势种主要为环节动物多毛类,且分布较广,在2013—2018年优势种变化较大,出现优势种类减少的情况。

随着兴化湾周边社会经济的发展,自2005年以来,生态系统退化趋势明显,到2008年生态系统处于“中度退化”状态,兴化湾生态系统承受的压力较大且有逐渐增加的趋势[3]。在2016—2018年海上风电场一期、二期工程逐渐投入建设及运营初期,前人调查就已发现底栖动物种类、栖息密度和生物量呈下降趋势[25]。这与本研究讨论结果相一致,兴化湾大型底栖动物出现个体趋于小型化现象,环节动物多毛类等小型种类所占比例逐年增高,优势种种类变化在1984—2012年调查中相对稳定,均为兴化湾内广分布种。2016年底栖动物量和2018年优势种种类出现较大变动,这可能是由于风电场建设过程中,大型底栖动物的生境由软底质向硬底质转变,并且底质的变化对应的调查方式也存在变化,因此会引起大型底栖动物群落变化[26-27]。2019年部分广分布优势种优势地位恢复,部分耐污染能力较强的物种如环节动物多毛类等优势度较高,抗干扰能力较强,底栖动物群落处于自我恢复过程[28]。

3.2 大型底栖动物生存环境变化

在适宜生存的清洁或良好的底栖环境中,生物的种类非常多样,由于竞争关系,生物以有限的数量存在且相互制约维持生态系统平衡,当底栖环境恶化或受到扰动后,不能适应的敏感生物就会死亡或者逃离,能够适应的耐污种类生存并发展。当竞争生物减少,生存下来的少量种类数量就会大大增加。因此,清洁海域中底栖动物种类多,每种生物的个体数量少,而污染海域中底栖动物种类少,每种生物的个体数量多。故而多样性指数、丰富度指数和均匀度指数可被作为反映海域水质和沉积物环境污染程度[29]。

兴化湾大型底栖动物Shannon-Wiever多样性指数H′、Margalef物种丰富度指数d和Pielou物种均匀度指数J′ 3种指数均显示2019年兴化湾海域水质环境优于2012年和2018年,处于轻度污染和清洁水质之间。2012年和2018年水质环境介于轻度污染和中度污染之间。这与已报道的研究相一致[23]。福清兴化湾海上风电厂一期项目建设前(2016年)后(2019年),其周边海域的水质各指标要素、沉积物质量影响均较小,大型底栖动物在2016年水质环境介于中度污染与轻度污染之间。2019年水质环境介于轻度污染与清洁之间。ABC曲线分析显示,2012年和2019年大型底栖动物生存环境受到轻微扰动;2018年春季大型底栖动物生存环境受到中度扰动,秋季生存环境较少受到扰动。综合分析,在海上风电工程建设前后,兴化湾大型底栖动物生存环境受到一定程度的扰动,其底栖生境在2019年逐渐开始恢复。

4 结论与展望

本研究对兴化湾从1985—2019年大型底栖动物物种数、栖息密度、生物量以及优势种变化进行讨论,比较兴化湾近30多年大型底栖动物的变化,并着重探讨2012年、2018年以及2019年3个时间尺度兴化湾大型底栖动物在海上风电工程建设前后的生物多样性和优势种变化,本研究表明兴化湾大型底栖动物个体整体趋于小型化,在海上风电工程建设后短时间内,通过ABC曲线分析2012年、2018年、2019年春秋两季群落稳定性,其结果表明,2012—2019年兴化湾大型底栖动物的生物生存环境受到一定程度的扰动。从1984—2019年优势种变化来看,出现优势种类减少的情况,但兴化湾海域优势种主要为环节动物多毛类,且分布较广,其抗干扰能力强的多毛类优势地位恢复较快,因此,兴化湾大型底栖动物在应对海上风电建设前后的环境变化具有自我恢复的一个过程。

但本研究仅从大型底栖动物数据角度出发进行探讨,未将风电工程的电磁场、噪声等因素考虑在内。要更深入探讨海上风电工程对大型底栖动物乃至生态系统的影响,还需进行长期跟踪调查。