海南东方西部海域沙波和沙脊分布特征

张先锋,欧阳义,刘 臻,程 荣,刘 雷,曹 瑞,张军勇

(中国电建集团 中南勘测设计研究院有限公司, 湖南 长沙 410014)

海底沙波是在海洋浪、潮、流等水动力作用下形成波的脊线垂直于主水流方向的一种韵律分布的海床地貌形态,主要由现代河流入海沉积或原地和邻近海底较老沉积物形成。海底沙波中存储着气候变化、岸线变迁、海平面升降等多种海洋环境信息,是研究海陆相互作用、区域及全球变化的理想载体。其研究不仅具有重要的科学意义,还有广泛的生产应用价值。如对海底沙脊的时空分布、成因机制及演化规律的研究,有利于准确地建立古环境演变及其沉积模式;对沙脊稳定性的研究在地质灾害预防以及军事科学研究中具有重要意义。

国外关于海底沙波的研究起源较早,主要集中于20 世纪初(Copnish, 1901; Gilbert, 1914),代表性的研究区域和研究成果集中在丹麦西海岸(Dennis et al, 2002)、意大利墨西拿海峡(Massimo, 2004)、荷兰马尔斯水道(Maarten et al, 2008)、大西洋的北海(Knaaoen, 2004, 2005, 2009)等。中国对于海底沙波研究起步相对较晚,研究区域主要集中在南海北部(冯文科等, 1994; 王尚毅, 1994)、东海北部(叶银灿等, 1984)和渤海东部(刘振夏等, 1996)。夏东兴等(2001)对海南东方岸外20~50 m 水深海底沙波形成的动力环境、形态特征、剖面结构及其分布特征进行了描述和分析。王伟伟等(2007)利用2004—2006 年连续3 年的多波束海底地貌扫描数据研究了海南岛西南海底沙波活动及底床冲淤变化。李勇航等(2021)利用多波束测深、侧扫声呐、浅地层剖面、单道地震资料综合分析了海南岛东方附近活动沙波的地球物理特征,探讨了沙波的分布特征、迁移机制、活动性及形态演变特征。当前研究多专注于沙波、沙脊形态描述及迁移趋势分析,对沙波、沙脊的成因机制研究较少。本文基于海南东方外海沙波、沙脊典型发育区的高分辨率地球物理调查成果,分析了研究区内不同规模沙波、沙脊的发育特征,进而探讨了沙波、沙脊成因机制,并定性评价了沙波、沙脊的活动性。

1 研究数据

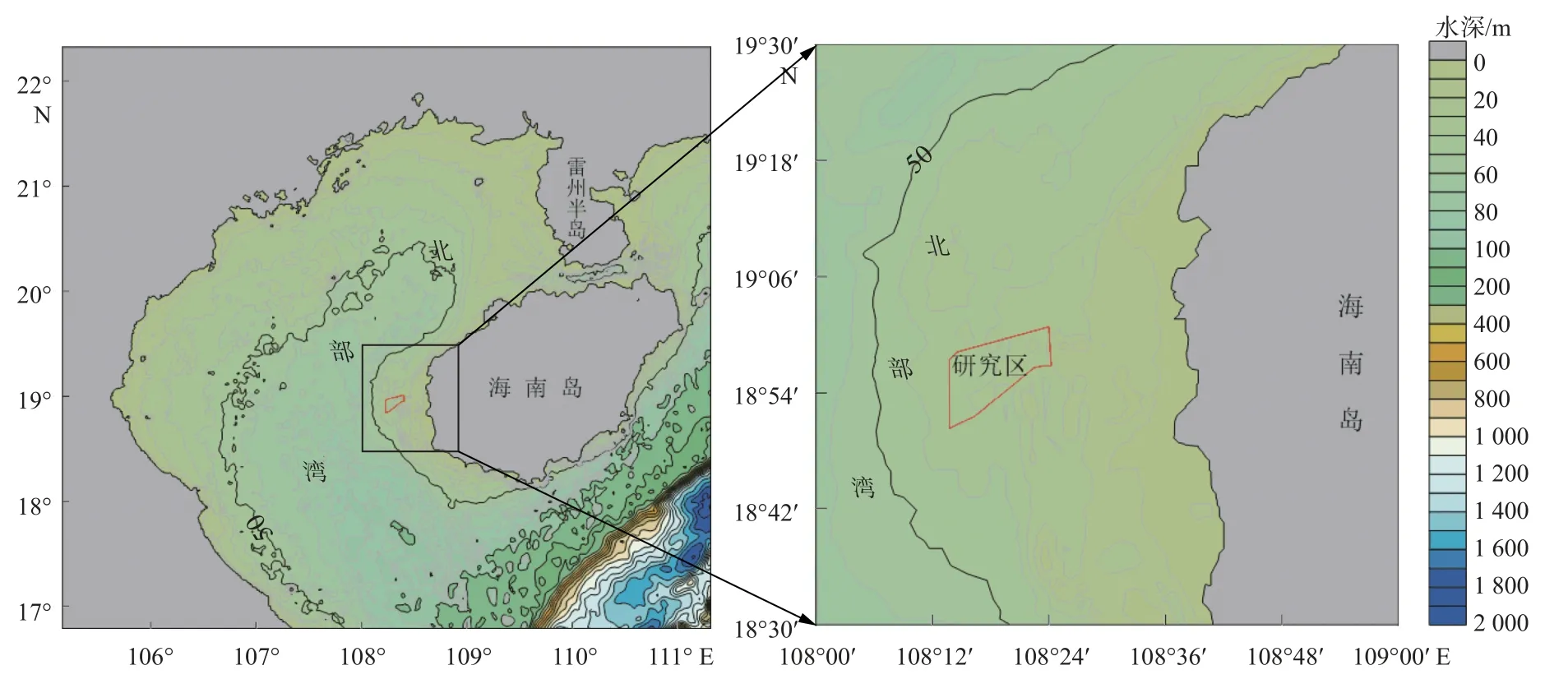

本文研究区域为海南省东方市西南部海域,离岸最近距离约25 km,水深10~40 m,具体研究区域位置示意图见图1。

图1 研究区位置Fig. 1 Location diagram of the study area

1.1 数据采集

2021 年11 月至2022 年3 月,依托海南海上风电开发工程,中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司在海南东方外海开展了多波束水深测量、侧扫声呐探测工作。多波束水深测量使用RESON Seabat 7125 型完成数据采集,换能器采用侧舷安装方式,配套姿态系统为POS-MV 型光纤姿态传感器及HYDRINS 光纤罗经系统,并输出5 m×5 m 小网格水深数据。侧扫声呐探测使用EdgeTech 4200MP 双频侧扫声呐,采用尾拖方式作业,获取了研究区高分辨率的海床声学影像。

1.2 数据处理

多波束数据使用CARIS HIPS/SIPS 系统完成处理。数据处理过程包括船型参数改正、吃水改正、声速剖面改正等方面的校正,并采用软件识别和人工判读方式分别对导航定位数据、传感器参数、数据的连续性、深度数据的置信度及噪声方面进行处理。

侧扫声呐资料后处理与解释使用TritonPerspective 后处理软件。将各测线的声呐影像数据导入软件中,对其进行TVG 改正、斜距改正和速度改正,并将其镶嵌成完整的海底声呐影像图。根据声呐影像数据记录的海底反射信号,判读调查区的海底地貌特征,并结合水深地形测量和浅地层剖面资料分析海底微地貌单元的分类和特征,同时完成特殊地貌体和目标物的形态识别和参数量取。

2 沙波、沙脊分布特征

2.1 地形地貌

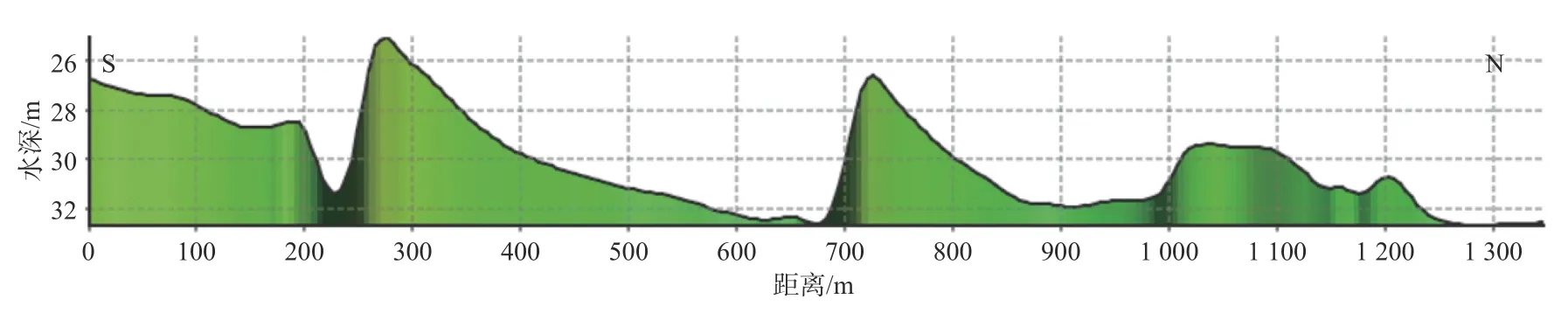

测量结果显示,研究区域内沙波、沙脊十分发育。受沙波、沙脊等地貌单元的影响,研究区域内的水深多变化,地形条件复杂。多波束水深测量结果显示,研究区域水深介于12~50 m,该区域发育一纺锤形沙脊,最深点位于研究区域西北角区域,总体呈由东向西以波状形态缓慢加深的特征(图2)。

图2 研究区域水深及不同沙波类型分布Fig. 2 Bathometry and distribution of sand wave types in the study area

根据水深测量结果,对研究区域内的大型地貌单元进行了识别,识别出沙脊D(Sand ridges)及不同规模沙波。研究区内的沙波以波高为主要划分指标(单红仙等, 2017),可划分为巨型沙波G(Giant sand waves,波高大于5.00 m)、大型沙波L(Large sand waves,波高介于0.75~5.00 m)、中型沙波M(Medium sand waves,波高介于0.40~0.75 m)以及小型沙波S(Small sand waves,波高介于0.075~0.40 m)四个地貌类型。其中,根据沙波发育形态、规模等特征,巨型沙波、大型沙波又可细分为I、II 两个子类型。研究区域沙脊及沙波类型分布如图2 所示,具体特征如下。

1)沙脊(D)

研究区域内共发育5 处沙脊,2 处(D1~D2)分布于研究区域中部偏西,3 处(D3~D5)分布于中东部。5 处沙脊长轴均沿S—N 向,但平面形态又呈现明显差异,其中中部偏西的两处沙波横向延伸更大,宽度可达4.0~5.0 km,沙脊断面形态对称性较好,总体坡度平缓(小于0.5°),并多伴生大型沙波;中东部的沙脊平面形态更为狭长,宽度不足1.0 km,近似纺锤形,横断面形态呈典型的单峰状或抛物线状,两侧坡度稍大(介于1°~3°),脊面多呈平滑状态,仅在末端可见沙波发育。

2)巨型沙波(G)

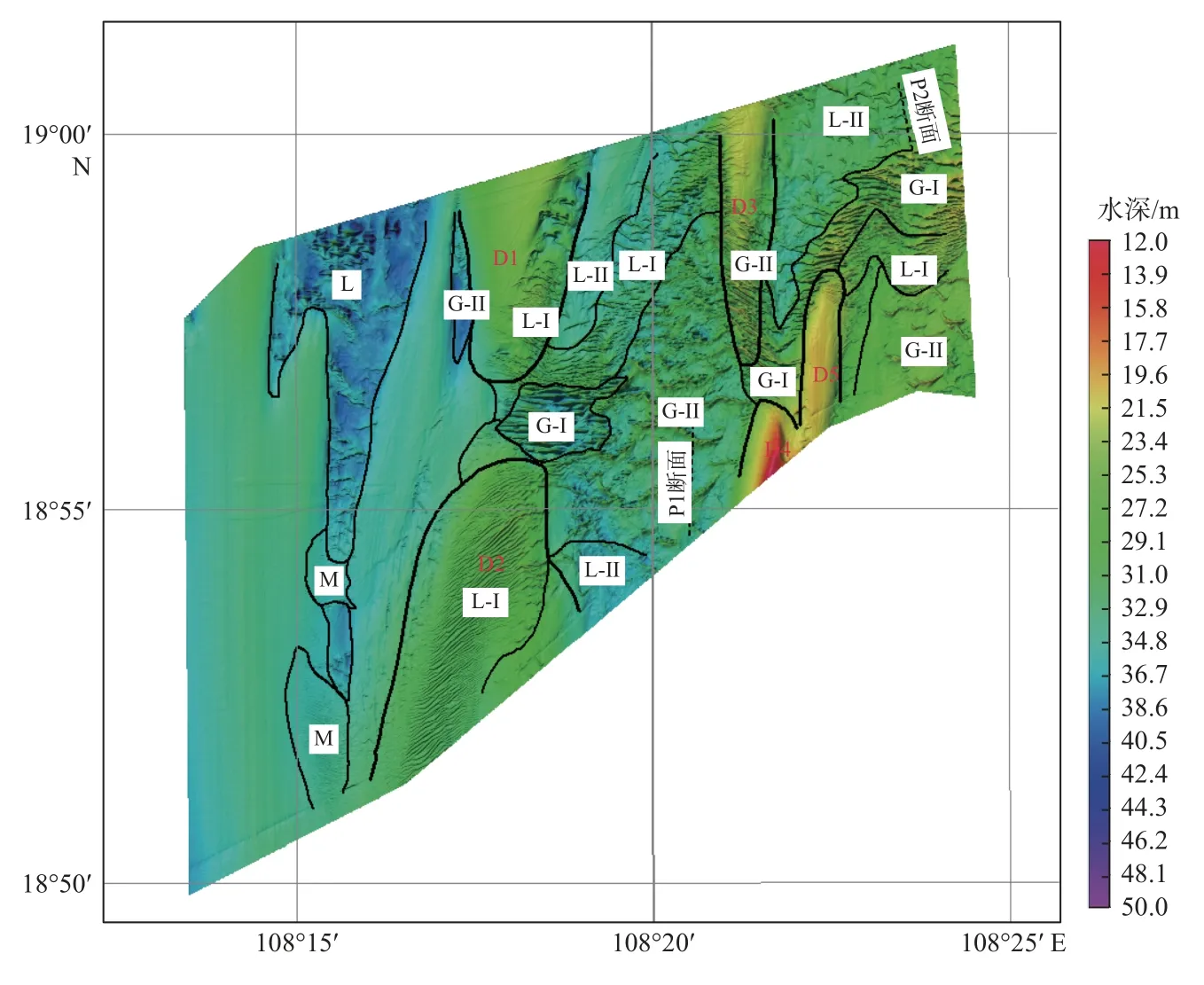

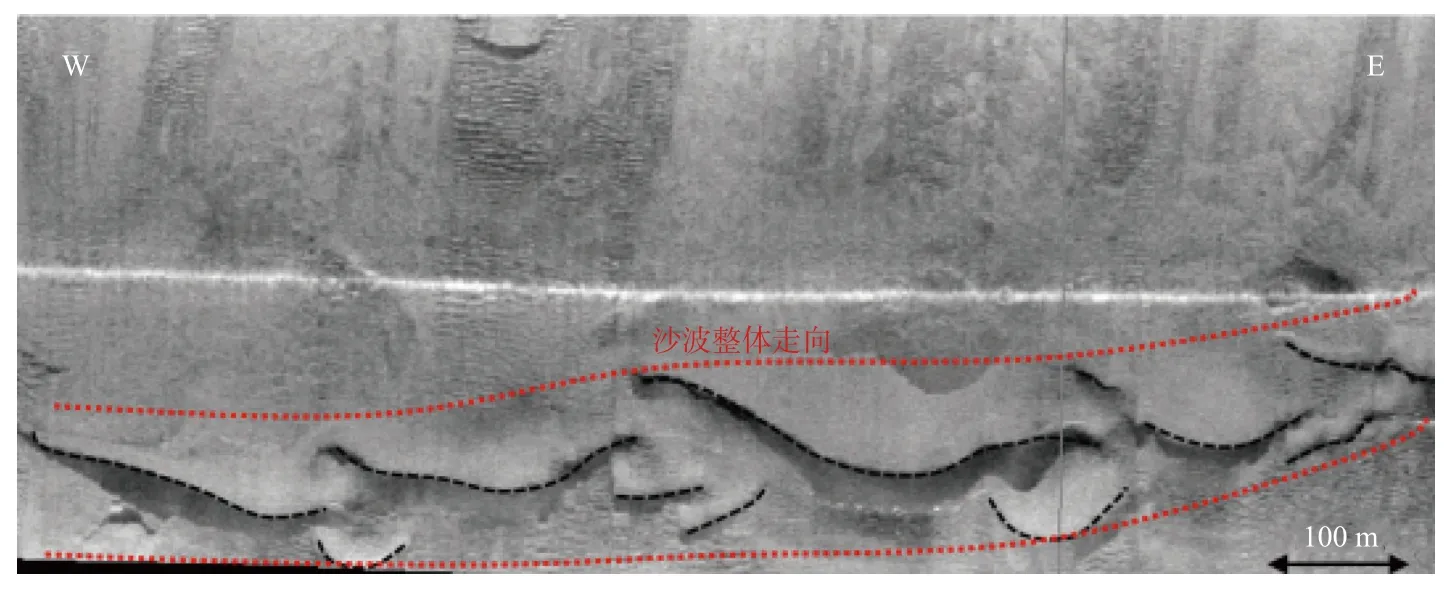

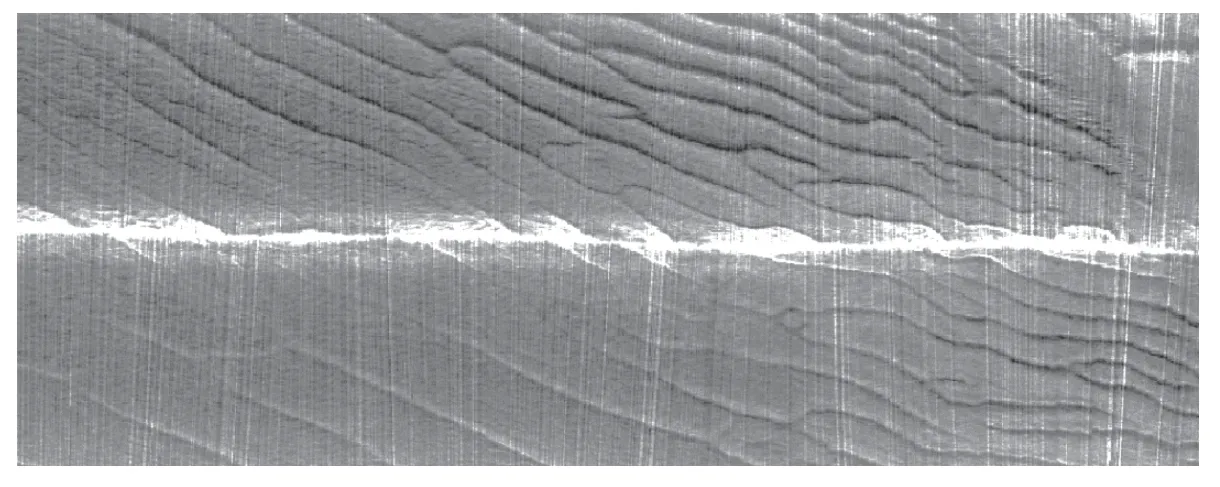

巨型沙波I 型(G-I)主要以块状分布于研究区域中心区域以及呈不规则带状分布于研究区域东部。平面形态上,该类型沙波脊线平直,沙波近平行排列,脊线间距100~150 m 不等,脊线延伸方向以E—W 向为主,局部沿NW—SE 方向,脊线长0.6~1.2 km 不等;该类型沙波高度较大,整体介于8.0~10.0 m,个别高度甚至超过12.0 m,沙波断面形态规则,呈对称或近对称形态,坡度较大,倾角普遍超过12°,最大近15°。巨型沙波I 型(G-I)的典型声学影像如图3 所示。

图3 巨型沙波I 型(G-I)典型声学影像Fig. 3 Typical acoustic image of giant sand wave type I (G-I)

巨型沙波II 型(G-II)在研究区域内分布最为广泛,且发育范围较大。相较巨型沙波I 型发育特征而言,该型沙波在平面上更为稀疏,即沙波间距离更大,波长介于200~1 000 m。微观特征上,该型沙波由波长几百米不等的次级沙波以犬牙交错状组合为绵延数千米的“沙波组”,沙波脊线整体沿近E—W 向延伸,局部可见两组沙波汇聚的现象,这一特征在研究区域中部、两组沙脊中间的海域最为典型。该类型沙波典型声学影像如图4 所示。

图4 巨型沙波II 型(G-II)典型声学影像Fig. 4 Typical acoustic image of giant sand wave type II (G-II)

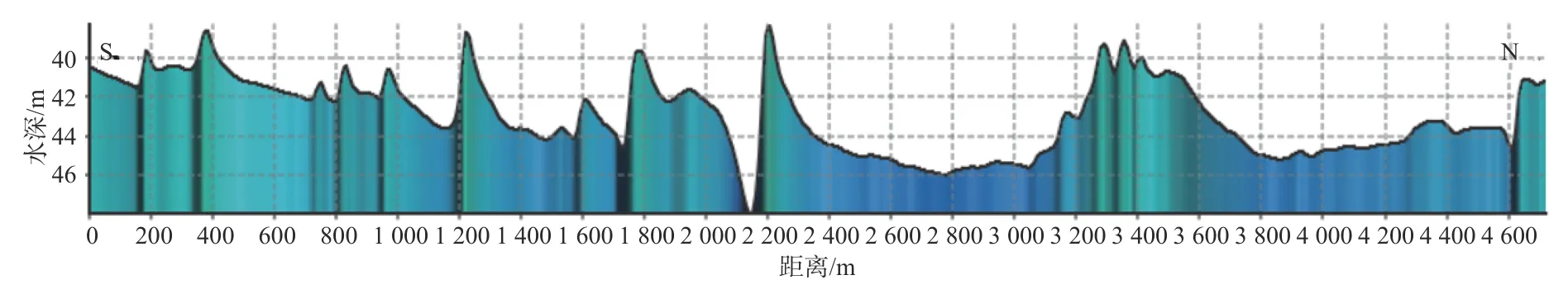

G-II 型沙波高度较大,整体介于4.0~10.0 m,个别高度甚至超过12.0 m,沙波断面呈明显不对称形态,迎流面坡度约为2°,背流面坡度显著增大,一般大于12°。这一特征表明,此类沙波具有较高的活动性,根据沙波不对称特征分布可以初步判断,东部、中部的沙波具有由南向北迁移的趋势,而研究区域西侧的此类沙波则呈现出由北向南迁移的趋势。图5 为P1 断面的这一类型沙波的分布形态。

图5 巨型沙波II 型(G-II)典型断面形态(P1 断面)Fig. 5 Typical section of of giant sand wave type II (G-II) (Section P1)

3)大型沙波(L)

大型沙波I 型(L-I)(典型声学影像见图6)在研究区域内分布较广泛,主要发育于沙脊顶面、侧缘以及巨型沙波的边缘地带。平面形态上,此类沙波脊线顺直或平滑,脊线延伸长度几百米至数千米不等,沙波多以平行或近平行的形式排布,脊线间距变化幅度不大,总体介于100~200 m。断面形态上,沙波横断面多呈对称的单峰形态,两侧坡度相近,且较小,介于2°~5°。

图6 大型沙波I 型(L-I)典型声学影像Fig. 6 Typical acoustic image of large sand wave type I (L-I)

大型沙波II 型(L-II)(典型声学影像见图7)主要分布于研究区域东北角。平面形态上,多以新月形的孤立沙波单体为主,脊线长度介于200~400 m,平面分布上疏密不一。沙波横断面多呈不对称形态,如图8 所示的P2 断面的迎流面为2°左右,背流面为12°左右,这一特征表明沙波的活动性较强。

图7 大型沙波II 型(L-II)典型声学影像Fig. 7 Typical acoustic image of large sand wave type II (L-II)

图8 大型沙波II 型(L-II)典型断面形态(P2 断面)Fig. 8 Typical section of of large sand wave type II (L-II) (Section P2)

4)中型沙波(M)

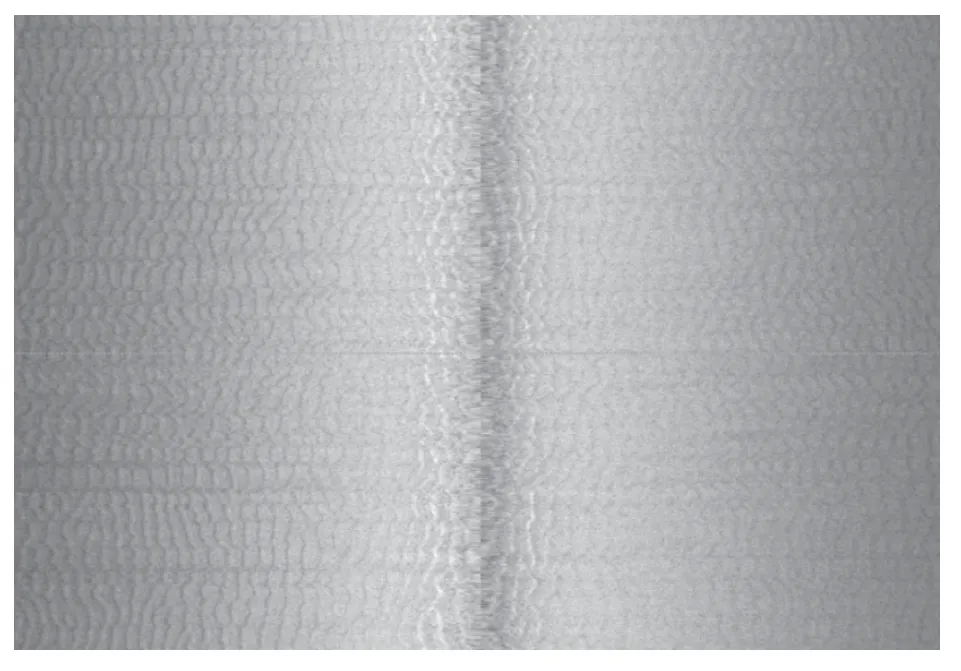

中型沙波(典型声学影像见图9)仅在研究区域西南角区域独立成规模出现。平面上,此类沙波脊线较平滑,轴向延伸长,波长75 m 左右。断面形态上均呈典型的对称单峰状态,坡度约为2°,沙波高度一致性好,均值在0.5 m 左右,变化范围较小。

图9 中型沙波典型声学影像Fig. 9 Typical acoustic image of middle sand wave

5)小型沙波(S)

小型沙波主要发育于大型沙波边缘,为大型沙波向小型沙波过渡的区域,主要位于研究区域西南部的有限范围内。该型沙波波高较小,一般介于0.2~0.4 m,断面形态上多呈对称状,坡度整体在1°左右。

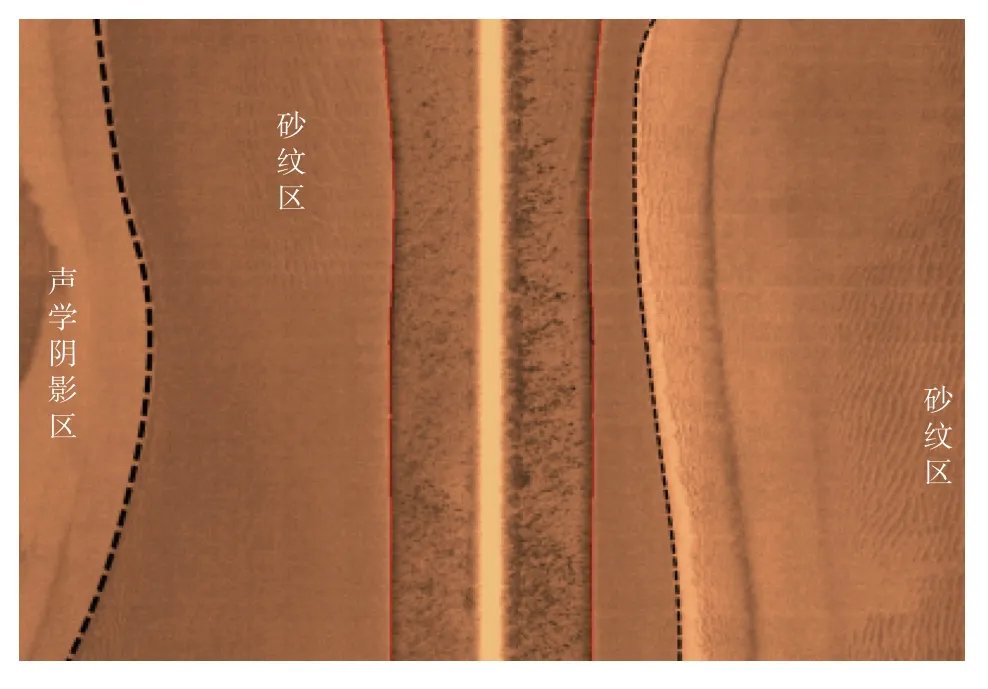

2.2 微地貌(沙纹)

对于多波束可识别的目标,侧扫声呐探测结果与其基本一致。但是受限于多波束的分辨率,侧扫声呐仍是海底微地貌调查不可或缺的补充手段。通过对海床进行侧扫声呐扫测,进一步探明了多波束未能揭露的微地貌特征。除上文所述沙波、沙脊外,侧扫声呐还揭示了沙纹等微地貌单元。

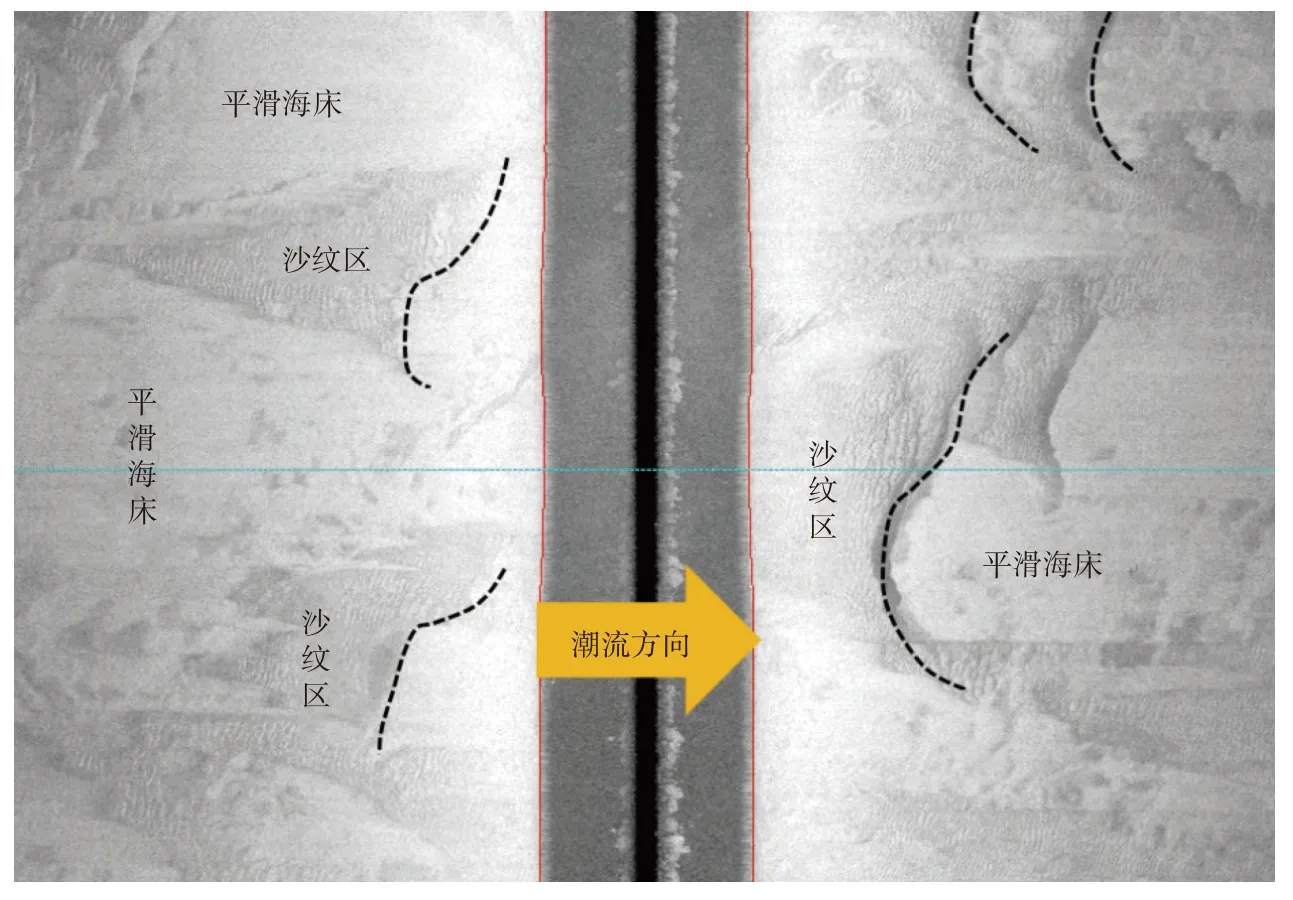

受沙波、沙脊等大型地貌单元的控制,沙纹在研究区域内广泛发育,仅在研究区域西侧1.5~2.0 km 范围内未发育,该区域水深较深,约为35 m,地形平坦。

沙纹高度较小,在侧扫声呐上未见声学阴影显示,脊线多呈波状连续,走向与潮流方向近垂直,韵律性佳,因发育区域差异,波长介于5.0~12.5 m。

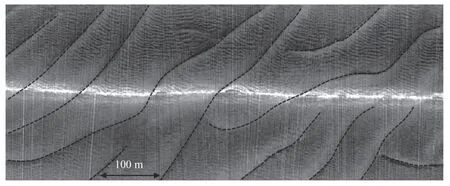

沙波、沙脊发育区内,沙纹(典型声学影像见图10)多发育于沙波迎流面,背流面及其沿潮流延伸方向一定范围内的海床多呈平滑状态。这一特征是沙波迁移的典型指示,表明区域内的沙波具有较强的活动性,这一现象以大型、巨型沙波区最为显著。

图10 伴生于沙波迎流面的沙纹典型声学影像Fig. 10 Typical acoustic image of sand ripples associated with upstream side of the sand wave

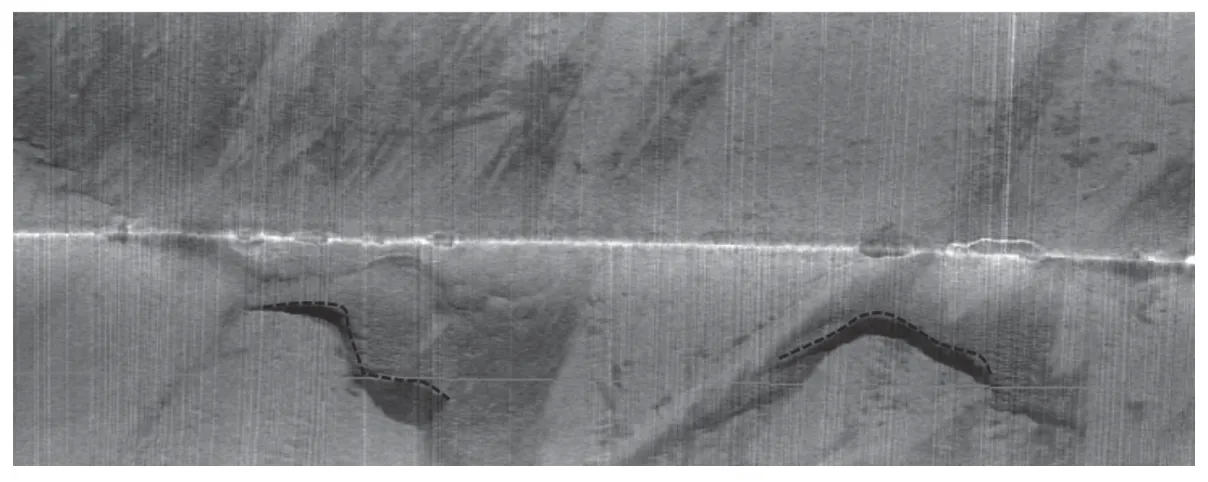

研究区域西侧的沙波沙脊区向平滑海底过渡区域发育沙纹(典型声学影像见图11),该区域内地形平缓,一般较少见沙波发育,沙纹发育特征一致性佳,指示了较稳定的水动力条件。此类沙纹一般分布于距沙波沙脊区西侧3.0~5.0 km 的范围内。

图11 研究区西部海底沙纹典型声学影像Fig. 11 Typical acoustic image of seabed sand ripples in the western part of the study area

2.3 沙波沙脊发育机制分析

研究区内的调查结果显示,由东向西方向沙波沙脊发育规模整体呈现减弱的趋势,其中以研究区中西部南北向两个形态不甚典型的沙脊为明显界线,界线东侧海域不同规模、形态的沙波密集发育,沙脊形态典型;界线以西沙波则仅发育于水深超过于40 m 的局部区域,且沙波多以相对孤立的新月形沙波为主。需要注意的是,研究区中西部3 处典型沙脊的界面(水深小于26 m)上则未见沙波发育,沙脊末端水深介于26~30 m 的区域则发育大量的巨型、大型沙波。根据这一分布规律推测,研究区内的沙波沉积物主要来源于沙脊沉积体以及周边海床的近源沉积物。沙脊末端即两侧坡面根部,由于局部地形的变化,对底层流的水平及垂直两个方向的流向、流速均产生明显的约束,从而导致沙脊末端、沙脊坡面根部流速增大,对沙脊产生冲刷、再造,沉积物中的细粒组分随潮流搬运,粗粒组分在原地聚集,从而发育一系列大规模的沙波区。在沙脊之间以及沙脊西侧海域的开阔海底,沙波类型多为孤立的新月形沙波或由其沙波组,这一特征符合新月形沙波沉积物供应不充足的发育特点。

综合上述分析推测,研究区内的沙脊发育于低海面时期的浅水高能环境,在当前的沉积动力环境下处于基本稳定的状态,活动性较弱,沙波则主要形成于末次海侵以来高海面低能环境中,当前仍处于发育过程中。定量判断研究区内沙波沙脊活动性、迁移速率,进而评价沙波沙脊活动性的工程影响,仍需古沉积环境等方面的研究工作支撑,这也是后期需要进一步开展的工作重点。

3 结 语

通过对研究区内不同规模沙波、沙脊发育特征的研究,分析了沙波沙脊空间分布特征及不同类型沙波的组合关系,对沙波沙脊成因机制进行了探讨。本次调查研究主要得出以下结论。

1)海南西部海域为典型沙波、沙脊发育区,区域内地形复杂,广泛发育沙脊及规模不等各型沙波等。平面上,沙波、沙脊主要发育于水深26~30 m 海域,水深大于40 m 的区域沙波规模相对较小。

2)不同规模、特征的沙波沙脊空间组合伴生关系表明,研究区域内的沙脊发育于低海面时期的浅水高能环境,活动性较弱,沙波则主要形成于末次海侵以来高海面低能环境中,持续演化的可能性较大。

3)研究区域内沙波沙脊的发育演化受海平面变化及潮流等因素控制。根据当前的研究基础,尚无法定量评价沙波的活动强度,仍需进一步收集调查资料对区域内的沙波、沙脊的活动性进行深入研究。