川中高磨地区中二叠统栖霞组天然气成藏条件及过程

白晓亮 陈燕萍 彭思桥 王 尉 李堃宇 王 伟 苏桂萍

1.中国石油西南油气田公司勘探开发研究院 2.油气藏地质及开发工程国家重点实验室·成都理工大学

0 引言

四川盆地中二叠统栖霞组目前已成为川中地区重要的产层之一,其勘探始于20 世纪70 年代,1976 年完钻的女基井是该区第一口钻穿二叠系的井,在栖霞组发现孔隙较好的砂糖状白云岩,经测试获日产4.68×104m3工业气流,由此揭开了川中地区二叠系勘探的序幕;1978 年在同一构造上部署的NS1 井也在栖霞组白云岩中测试获日产4.63×104m3的工业气流[1-2];此后截至2010 年的30 余年时间里,川中地区栖霞组的油气勘探却一直未能取得更进一步的突破。2011 年之后,在震旦系灯影组与寒武系龙王庙组立体勘探背景下,栖霞组普遍见到良好的油气显示。2015 年对川中高石梯—磨溪地区MX42、MX31X1、GS18 进行酸化测试,获得高产工业气流[3-4]。2020 年GS001-X45 井栖霞组钻遇7 m 白云岩,经酸化测试日产气161.91×104m3,揭示了该区薄层白云岩获得高产的能力。2021 年合川—潼南地区钻探的HS4井与HS2井也相继获得突破[5]。2022 年,MX150 井、MX131 井、MX031-H3 井以及GS045-H2 井等均相继获得高产工业气流。这些高产井均证实川中地区栖霞组具有良好的天然气勘探前景,是重要的接力层系[3,6]。

在勘探取得重大突破的同时,笔者注意到前人对于栖霞组的研究主要集中在古生物[7-8]、岩相古地理[9-10]和白云岩成因及展布[11-13]等方面,针对油气成藏的研究多集中在川西北地区,而对于川中地区栖霞组天然气成藏条件及成藏过程仅有一些初步的认识[14-15],缺乏系统性的研究。因此,基于目前最新的钻井资料,利用岩心薄片观察、天然气地球化学分析、流体包裹体分析等,结合区域埋藏—热演化史研究,探究高磨地区栖霞组油气成藏地质条件,并进一步揭示其油气成藏演化过程,以期为川中地区栖霞组的天然气勘探开发提供借鉴。

1 区域地质概况

四川盆地经历了多期次构造运动和沉积演化[3],伴随着不同的构造运动,盆地内经历多旋回海陆交互沉积[16],其中加里东旋回晚期构造抬升剥蚀以及海西旋回中晚期裂陷运动对四川盆地中二叠统构造—沉积格局具有重要的控制作用[3,17]。研究区栖霞组就沉积在加里东期形成的具有同沉积兼剥蚀的古隆起之上[18-19],构造格局表现为由南西向北东倾伏的单斜,在单斜背景下发育磨溪和龙女寺两个构造,二者轴向相连,呈现为北东—南西走向(图1)。

图1 川中高磨地区栖霞组顶面构造及勘探概况图

川中地区栖霞组总体为一套碳酸盐岩台地沉积,存在一个大的海侵—海退相对海平面变化旋回,下伏与梁山组含煤碎屑岩整合接触,上覆与茅口组石灰岩整合接触,沉积厚度分布稳定,主要介于90 ~130 m。栖霞组沉积早期,受大规模持续海侵的影响,沉积物颜色较深,岩性以泥灰岩、泥晶灰岩和生屑泥晶灰岩为主,颜色较深并夹泥质条带;栖霞组沉积中晚期,海平面缓慢下降且长期处于相对较低位置,水动力较强,生物颗粒滩发育,岩性以亮晶生屑灰岩、泥晶生屑灰岩为主,并夹有块状、斑状白云岩,颜色较浅,泥质含量较低[20-21]。

2 成藏地质条件

2.1 储集条件

滩相白云岩储层提供有利储集空间。川中高磨地区栖霞组石灰岩储层不发育,仅发育白云岩储层,偶见“砂糖状”特征(图2a)。通过薄片镜下观察,储层岩性主要为晶粒白云岩,多以他形—半自形为主,晶体大小多为中—粗晶(图2b),偶见细晶(图2c),晶体表面较污浊,晶形较好的白云石可见明显的雾心亮边结构,原岩结构普遍遭到破坏,白云石化程度较高。残余颗粒白云岩主要是由重结晶作用改造破坏白云岩原始结构形成,晶粒自形程度低,在显微镜下局部隐约可识别出不同颗粒类型的轮廓、痕迹、阴影、幻影等负残余结构(图2b),表现为高能沉积环境,为滩相白云岩储层。

图2 川中高磨地区栖霞组白云岩储层特征图

储集空间类型主要包括晶间(溶)孔、溶蚀孔洞、裂缝3 种类型。晶间孔孔径一般介于0.05 ~0.20 mm 之间,孔隙边缘平直,孔隙整体呈规则的三角形状或多边形状(图2b),镜下偶尔可见孔隙边缘较明显的溶蚀痕迹;溶蚀孔洞则是在晶间孔或晶间溶孔的基础上,继续溶蚀扩大的结果,溶蚀孔洞直径普遍大于2.00 mm(图2c),常见鞍型白云石,沥青、方解石等半充填;另外,还可见栖霞组发育较平直裂缝,后经溶蚀进一步作用,形成扩溶缝,增强本身储集性、孔隙和孔洞之间的连通性,改善了储集空间(图2e)。

高磨地区栖霞组白云岩储层主要发育在栖二段,单层厚度较薄,一般为2~5 m,纵向上发育2~4层,累计厚度一般在3 ~16 m,横向上非均质性较强。另外白云岩储层发育的位置也有所差异,在高石梯地区,栖霞组储层主要发育在栖二下亚段;而在磨溪—龙女寺地区,栖霞组储层在栖二上、下亚段部均发育。总体来看,栖霞组白云岩在高磨地区大面积分布,栖二下亚段白云岩的分布范围大于栖二上亚段(图3)。

图3 GS001-X45 井—GS18 井—MX42 井—MX31X1 井白云岩储层纵横向分布图

2.2 烃源条件

2.2.1 气源分析

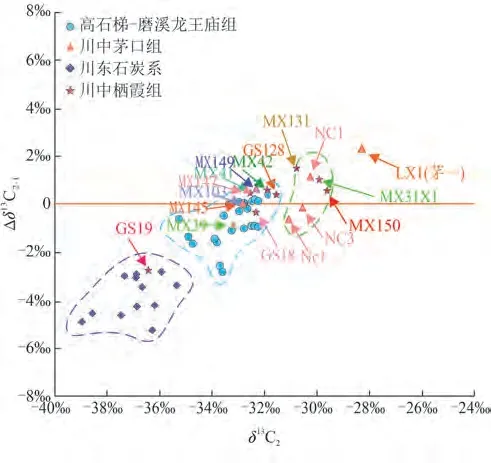

下寒武统优质烃源供烃奠定物质基础。川中高磨地区栖霞组甲烷含量介于90.39%~95.51%之间,平均含量为93.72%;乙烷含量均小于1.00%,分布在0.07%~0.51%之间,平均含量为0.17%;丙烷含量非常低,均小于0.10%,分布在0.01%~0.07%之间,平均含量为0.013%。干燥系数介于0.993 9~0.999 3 之间,表现出典型的高演化干气特征。由于烃源岩成熟度对于天然气甲烷碳同位素值的影响程度较大,而对于乙烷碳同位素值影响程度较小,因此一般用乙烷碳同位素来判断天然气的类型[22-23],从而判断天然气来源。川中高磨地区栖霞组天然气中乙烷的碳同位素值分布于-36.3‰~-29.3‰之间,平均为-31.97‰。根据乙烷碳同位素分析认为,研究区内栖霞组天然气较典型油型气乙烷碳同位素上限为-30‰[24],偏轻,反映腐泥型烃源岩贡献较大。通过天然气甲烷—乙烷δ13C 分布图分析发现,高磨主体区块,GS18 井、GS128 井、MX42 井以及MX103 井栖霞组天然气落在油型气区域,与下寒武统龙王庙组天然气特征相似,表明高磨主体区块栖霞组的气源主要为筇竹寺组烃源岩。MX31X1 井乙烷碳同位素明显偏重,投点均落入油型气与煤型气的混合区,与NC1 井、NC3 井茅口组天然气相似,明显区别于龙王庙组,表明其气源存在中二叠统自身烃源的贡献,为下寒武统筇竹寺组烃源和中二叠统栖霞组自身烃源接力供烃的混源气。高石梯南部的GS19 井与川东石炭系具有相似的同位素特征,GS19 井二叠系直接覆盖在龙马溪组之上,为龙马溪组气源[2,25]。综上分析认为,下寒武统筇竹寺组烃源岩泥岩为主,中二叠统泥灰岩为辅,龙马溪组烃源在研究区南部有一定的贡献(图4)。

图4 川中地区不同层系天然气甲烷-乙烷δ13C 分布图

2.2.2 烃源特征

良好的烃源条件是决定研究区内天然气规模富集的物质基础。气源分析结果表明,川中地区栖霞组天然气以下寒武统烃源供烃为主。该套烃源岩厚度主要介于60 ~450 m,由裂陷槽向高磨地区逐渐减薄,平均TOC为1.9%,生气强度介于(40 ~45)×108m3/km2,是研究区内最优质的一套烃源岩[3]。另外,局部井区还存在下志留统和中二叠统烃源的贡献,下志留统烃源主要沿乐山—龙女寺古隆起外围分布,高石梯南部发育该套烃源岩,主要岩性为黑色泥页岩,厚度介于0 ~150 m,平均TOC可达2.2%,生烃强度主要介于(10 ~40)×108m3/km2[28];栖霞组下部主要为泥灰岩和泥晶灰岩,厚约20 ~45 m,TOC在0.33%~1.78%之间,平均值为0.71%,有机质类型以Ⅱ型为主,为一套碳酸盐岩烃源岩,其生烃强度介于(2 ~10)×108m3/km2之间[29]。综上,研究区下寒武统烃源条件较好,具有较大生烃潜力,可为区内栖霞组天然气成藏奠定物质基础。

2.3 输导条件

断裂垂向输导,建立源储联系。川中地区古生界断裂以走滑性质为主,表现为高角度,近似直立发育,可识别出北西、北东、东西向三组。断裂纵向上连接了下寒武统烃源岩与震旦系灯影组、寒武系龙王庙组、二叠系栖霞组—茅口组。断裂沟通了源储,形成了高磨地区震旦系—古生界多层系含气的局面,走滑断裂为天然气垂向运移提供了通道[30-32]。

通过分析产气井与走滑断裂的关系,发现目前研究区栖霞组的高产气井大多都位于东西向走滑断裂附近,或是东西向断裂与北东向断裂相交的部位(表1)。东西向断裂形成于加里东时期,为研究区规模最大的主干断裂,早期的伸展走滑作用最强。下寒武统烃源岩在中—晚三叠世进入大量生油气阶段,伴随着断裂活化,油气主要沿东西向断裂向上运移至栖霞组白云岩储层中,并沿白云岩储层进行侧向运移,而北东向断裂规模相对东西向断裂小,并且在印支期表现为压扭特征,可能不利于油气的垂向输导(图5)。

表1 部分产气井与断裂构造发育关系表

图5 栖霞组部分高产井过井地震剖面图

3 油气充注期次分析

储层中的流体包裹体是储层成岩过程被自生矿物晶格所捕获而形成的油气水包裹体。它们记录了油气水充注储层时的组分、性质以及物理化学条件。不同自生矿物或不同期次的胶结矿物捕获的包裹体,其组成和物理化学性质不同,这些特征是油气藏形成演化历史的直接标志[32]。

高磨地区栖霞组白云岩缝洞内主要有两类胶结矿物,分别为鞍形白云石、方解石,其中均发育数量不等的流体包裹体。经高倍显微镜镜下观察,发现鞍形白云石中的流体包裹体较方解石中包裹体数量少、体积小,不能代表大规模油气运移,故从含有丰富气态烃、液态烃的方解石着手,开展了详细的包裹体岩相学观察与分析,并借助激光拉曼光谱成分分析手段,查明了栖霞组储层方解石成岩成藏流体的包裹体组合类型。

3.1 储层包裹体岩相学特征

通过对方解石中流体包裹体开展岩相学观察,包裹体类型主要为甲烷包裹体、气液两相盐水包裹体及沥青包裹体。其中,甲烷包裹体在透视光下呈现出边缘黑色,中间亮白色的特征,形状多表现为似椭圆状、不规则多边形,大小在2 ~15 μm 之间(图6a);气—液两相盐水包裹体的形状多表现为不规则多边形、长条状、似椭圆形等形状,通常为群或散布状分布,镜下表现为中间气泡跳跃的特征,在矿物中多沿裂缝呈带状分布,大小在2 ~30 μm 之间(图6b);沥青包裹体为固相,透射光下为黑色,常呈不规则状(图6c)。

图6 MX150 井流体包裹体特征图

气液两相包裹体是方解石中最常见的包裹体类型,几乎在所有样品中都能够发现其存在,约占比96%。通过激光拉曼分析,可在方解石流体包裹体中识别出明显的CH4峰(图6e,2 919.3 cm-1),以及少量的沥青“双峰”特征(图6f,1 323.0 cm-1和1 606.3 cm-1)和荧光包(图6d),表明包裹体中普遍含有芳香烃[33]。

3.2 成藏充注时间

通常与烃类包裹体同期伴生的盐水包裹体的均一温度可以指示烃类捕获时的温度,故沥青包裹体和气烃包裹体伴生的同期盐水包裹体是研究的重点[34]。通过对与烃包裹体相伴生的盐水包裹体的均一温度数据分析,可识别出二期流体包裹体,第Ⅰ期油气包裹体均一温度“峰温”区间为110 ~130℃,第Ⅱ期油气包裹体均一温度“峰温”区间为150 ~160℃。

结合研究区包裹体均一温度和埋藏史—热演化图,认为川中地区栖霞组储层经历了两期油气充注:第一阶段,中—晚三叠世,下寒武统筇竹寺组烃源岩开始大量生油,生成的原油在高压状态下沿断裂运移至川中地区栖霞组中上部的白云岩储层中,形成早期古油藏;第二阶段,晚侏罗世—早白垩世,下寒武统筇竹寺组烃源岩主要生成原油和湿气,沿断层向上运移,与此同时,随着地层温度逐渐升高,早期古油气藏中的原油在高温作用下逐渐裂解成干气,并且在孔、洞、缝中形成碳沥青,最终形成古气藏(图7)。

图7 MX150 埋藏史-热演化史及充注时间图

4 油气成藏演化过程

4.1 气藏特征

通过对高磨地区栖霞组钻井资料分析认为,栖霞组储层非均质性强,气藏的分布不受构造圈闭的严格控制,表现出一定构造背景下的岩性气藏群的特征。气藏不具有统一气水界面,气水关系复杂,气水分布不严格受现今构造控制[35]。川中高磨地区栖霞组气藏地层压力为77.42 ~78.65 MPa,压力系数为1.70 ~1.83,表现出异常高压的特征,折算到同一海拔,其地层压力接近,表明各井区具有相似的成藏背景。

4.2 油气成藏演化过程

高磨地区气源均以下寒武统烃源为主,油气成藏的演化过程也大体一致,研究认为其经历了印支晚期古油藏→燕山早期古气藏→现今气藏的演化过程,在这一过程中,没有大的调整改造,表现为原位富集,高效成藏的特点。

印支晚期古油藏:中—晚三叠世,伴随着印支运动,高磨地区逐渐形成南高—北低的格局,沿北东东方向发育的低隆构造带为磨溪—龙女寺构造形成的基础[35]。该时期下寒武统筇竹寺组泥岩进入成熟阶段,开始大量生烃,生成的原油主要沿断裂垂向运移至栖霞组白云岩储层中,孔洞中大量沥青的存在,以及大量的沥青包裹体记录了这一期原油充注,该期古油藏发育程度较高(图8a)。

图8 川中高磨地区栖霞组成藏演化过程图

燕山早期古气藏:伴随着燕山期构造运动,高磨地区栖霞组中部低隆带进一步发育,形成一个连续背斜带,在背斜带南部发育一个狭长的向斜带,将中部背斜带与南部区域之间隔开,初具磨溪—龙女寺构造雏形[33]。该时期寒武系烃源岩达到高—过成熟阶段,生成大量凝析油和湿气,继续沿断裂运移至栖霞组白云岩储层中,并在相对高部位聚集。与此同时古油藏内的原油开始裂解,最终形成古气藏,丰富的气液两相包裹体记录了这一期的油气充注(图8b)。

现今气藏:随着燕山晚期—喜山期的构造运动使得中部背斜带幅度进一步增大,高点整体向南东迁移,最终形成磨溪—龙女寺背斜带。早期形成的古气藏由于受到上倾方向致密石灰岩遮挡,在这一过程中,气藏并没有向构造高部位调整,表现出原位富集的特点(图8c)。

5 结论

1)川中高磨地区栖霞组天然气为原油裂解气,天然气干燥系数均在0.99 以上,为典型的干气;栖霞组天然气来源整体上以筇竹寺组烃源为主,二叠系烃源为辅,龙马溪组烃源在研究区南部有一定的贡献。

2)川中高磨地区栖霞组成藏受多种要素联合控制,主要包括:①多套烃源接力供烃,奠定物质基础;②储层纵向叠置,提供赋存场所;③走滑断裂垂向输导,建立源储联系。

3)川中高磨地区栖霞组储层发育油气包裹体,其均一温度峰值主要分布在110 ~130 ℃、150 ~160℃之间,表现为研究区成藏至少经历两期流体充注。

4)川中高磨地区栖霞组主要经历了印支期古油藏→燕山期古气藏→喜山期调整定型形成现今气藏的演化过程,共表现为两期油气充注,第一期为中—晚三叠世下寒武统筇竹寺组烃源岩生成的液态烃充注形成古油藏;第二期为晚侏罗世—早白垩世下寒武统筇竹寺组烃源岩生成的液态烃、气态烃充注并在高温高压下裂解形成古气藏。