基于GIS的河南省红色文化资源分布及保护研究

孙建国,张玮橦,田明甫

(河南大学 a.经济学院;b.中原发展研究院,河南 开封 475001)

0 引言

党的二十大报告指出,中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化,既有各国现代化的共同特征,更有基于自己国情的中国特色。中国式现代化的主要内容之一是物质文明和精神文明相协调的现代化,即在我国现代化的进程中要注重物质与精神的统一,推进文化自信自强,凸显中国特色。铸就社会主义文化新辉煌的关键一步就是抢救性保护、活化性利用红色文化,因为红色文化围绕中国共产党的成立、发展和壮大,具有深沉浓烈的“红色基因”[1]。为使红色文化的教育价值发挥最大化[2]、经济价值实现全面化[3],需要弘扬有中国特色与风格的红色文化,加快着手红色文化遗物、遗址等资源的保护和利用。国家目前已出台一系列的革命与红色文物保护方面的专项政策,如《关于加强文物保护利用改革的若干意见》《革命文物保护利用“十四五”专项规划》《“十四五”文物保护和科技创新规划》等,强调新时代文物保护利用改革的重要性,为保护好红色文化资源展开了详细的部署。

自2002年“红色”概念在国内提出[4],至今积累的相关研究成果丰富,可分为理论内涵类和实践应用类。理论内涵类研究主要集中在红色相关概念梳理、红色事件的历史叙事等。红色相关代表性概念有红色资源、红色文化等,而红色文化资源是继红色资源、红色文化后出现的理论性研究对象[5],它是“红色”“文化”“资源”3个概念的有机整合,更强调中国共产党领导人民在革命战争年代形成的、可被人民群众开发利用的物质与精神形态方面的历史资源,如红色文物、革命旧址、文艺作品等[6]。红色事件的历史叙事多沿着时间的脉络去梳理革命事件发生的起因、经过与结果[7],如大别山的红色文化事件[8]、延安革命历程[9]等。实践应用类研究以红色旅游产业和红色教育为主[10]。红色旅游产业涉及的内容有概念内涵[11]、空间分布[12]、产业发展[13]、旅游消费[14]及营销策略[15]等,这些成果在研究维度、研究方法、研究跨度等方面各具特色。具体而言,研究维度主要包括全国[12]、省级[16]、市级[17],常用的研究方法主要是核密度估计法、空间自相关分析等地理学方面的代表性方法[18],研究跨度及广度基本关注红色旅游资源的时间、空间两方面的演化与影响因素。红色教育方面的研究主要设计红色文化融入大学教育[19]、思政课程[20]等。其中,有学者运用秩和比评判法、综合指数判断法等方法来构建红色文化资源判断方法[21],计算得出的指数表示红色文化融入教育的必要性,数值越大则越需要学校推进红色资源系统性融入。另外,也有学者比较关注红色旅游与休闲农业的结合,尝试通过改进大数据技术并结合旅游数据融合的实际需求,构建基于大数据的休闲农业与红色文化旅游融合分析系统,为今后红色旅游发展提供更加科学严谨的方向[22]。综合来看,红色文化研究是现在乃至将来学界研究的热点。然而从经济、历史和地理学交叉视角研究红色文化资源的时空分布和保护现状的成果较少,因此,本研究有助于弥补当前的学术空白,拓展理论与实践的双向理解。

1 历史背景

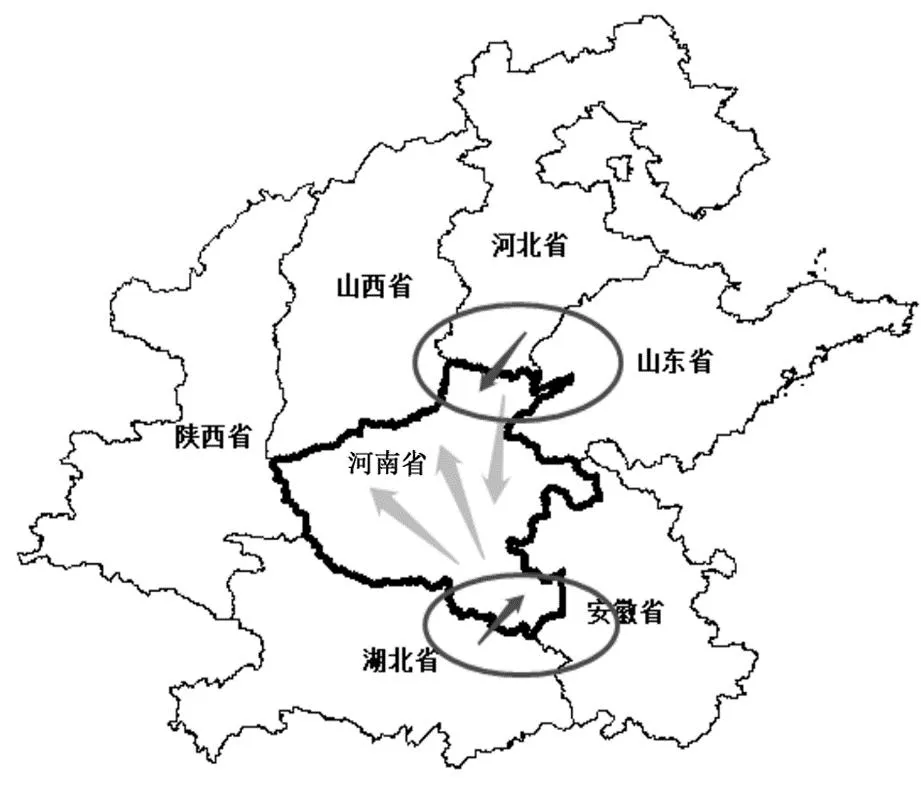

河南省作为中原腹地之中,在革命时期具有举足轻重的战略地位,为革命战争的胜利奠定了地域区位上的坚实基础。革命战争初期河南省根据地布局变迁的大致路线(图1)中,两个深色箭头和圆圈代表当时中国共产党以安阳和信阳为河南切入点,进而建立起来的晋冀鲁豫、鄂豫皖边区根据地,这两处敌后抗日民主根据地设立时间较早,后又陆续设立豫皖苏、豫西等多个抗日革命根据地。3个浅色箭头代表中国共产党在河南省内主要的革命路线:从鲁豫交接地出发的晋冀鲁豫野战军挺进中原、直插大别山,后强渡黄河、挺进豫西;而从信阳确山和竹沟出发的豫南人民抗日独立团向北突入华北地区,同时华东野战军也突进豫东地区,相继取得了洛阳、开封、郑州、南阳等战役的胜利。正因如此,系统梳理河南省红色文化资源分布与保护现状,特别是重大历史事件和重要机构旧址、经济活动建筑、领导人物故居等红色文化资源[23]的分布与保护情况具有重要的历史意义与现实价值,以期为全国红色文化资源的开发利用提供帮助,为促进红色资源的整体性、系统性保护利用提供高效可行的政策建议。

图1 河南省革命初期根据地区位

2 研究区域、数据来源与研究方法

2.1 研究区域

河南地处华夏腹地,东连山东、安徽,西邻陕西,北与河北、山西相接,南邻湖北。自1921年7月1日中国共产党成立之日起,河南省的区位优势就在实现中华民族伟大复兴的事业中得以充分发挥,奠定了全省的红色基调。河南省横跨海河、黄河、淮河、长江四大流域,山脉分布复杂且广泛。全省总面积16.7万km2,2022年常住人口9 883万人,本研究选取河南省17个地级市、1个省直辖县级市为研究区域,系统分析红色文化资源的分布特征及保护现状。

2.2 数据来源

以中共河南省党委研究室主编、河南人民出版社出版的《全国文化遗址普查成果丛书》《河南省文化遗址通览》《开封市文化遗址通览》《信阳历史文化丛书·红色信阳卷》《文化老区县发展史(河南卷)》等多系列丛书为主要的文献调研资料来源,辅助田野调研、口述史料调研和档案馆藏资料调研来及时更新补充红色文化资源的最新内容,然后整理出红色文化资源的名称、位置、设立主体和时间、保存保护利用情况等信息,最终构建河南省红色文化资源现状信息库。

河南省红色重大历史事件和重要机构旧址、经济活动建筑、领导人物故居等红色文化资源点共2 617个,剔除805个烈士墓、纪念碑、纪念地等后人修建、具有历史意义却非历史事件发生地的资源点,最终本研究的样本为1 812个红色文化资源点。利用百度地图API拾取器,收集1 812个红色文化资源的点位信息,通过ArcGIS 10.5软件生成对应的空间分布图,并进行相关空间分布的分析。

社会经济数据来源于2022年的《河南统计年鉴》和政府工作报告;高程数据、路网等交通数据来源于地理空间数据云(DEM数据集)和中国科学院地理科学与资源研究所官网;行政区划、地形等基础地理数据来源于河南省基础地理信息技术系统。

2.3 研究方法

2.3.1 最邻近指数法

最邻近指数能科学直观地反映点状要素的空间分布特征,利用最邻近指数来分析河南省红色文化遗产资源点在地理空间中相互邻近的程度[24]。具体公式如下:

2.3.2 核密度估计法

核密度估计法可以很好地描述距离远近与事物关联度之间的关系[25]。在本研究中,可以把红色文化资源点看作核心要素,红色文化资源数量越多的区域,核心要素关联性越强,核密度估计值越大。公式如下:

式中:y为核密度估计值;H是带宽且H>0;k为核心要素点的权重函数;x-xi是密度估值点x到xi之间的距离。y值越大,代表红色文化资源分布越密集。

2.3.3 热点分析

热点分析可以明确高值或低值要素在空间上发生聚类的位置情况,通过获取局部相关性指数[26]分析河南省红色文化资源点和周围资源点的聚集或分离关系,也可以划分红色文化资源的冷热点情况。公式如下:

2.3.4 地理探测器

地理探测器通常用于检验单变量的空间分异性或两个及以上变量的空间耦合程度,进而探究因变量与自变量存在的因果关系q(又称“因子力”)[27]。公式如下:

3 河南省红色资源时空特征

3.1 红色文化资源的时间发展特征

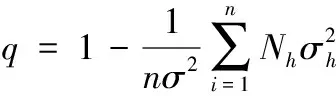

中国共产党自1921年成立以来,就开始在全国范围内团结组织、设立根据地。河南省的红色文化资源数量随着中国共产党的发展与壮大呈现出阶段性、跳跃式增长趋势(图2)。中国共产党建党初期处于革命事业的探索发展阶段,此时红色文化资源数量的增长幅度较低,但以“大别山精神”著称的信阳市在该阶段红色文化资源的数量增加了39个,远超其他地市。而后的大革命时期和土地革命时期,河南省红色文化资源数量增幅一般,唯独信阳市和南阳市在土地革命时期的红色文化资源数量增幅明显,主要原因可能是鄂豫皖苏区革命阵地的引领带动作用。

图2 河南省红色文化资源的时间变化

在抗日战争时期,河南省18个地市的红色文化资源数量普遍增加较多,值得注意的是,安阳市在抗日战争时期建立的革命根据地数量位居全省第一。因为以安阳为核心的晋冀鲁豫抗日根据地是继鄂豫皖边区根据地后建立起的第二个主要的敌后抗日根据地,在抗战期间发挥重要作用。之后的解放战争时期以及新中国成立后,虽然仍有新设立的红色文化资源点,但增加数量与增长幅度远不及革命战争时期。从总数看,信阳市与安阳市作为革命战争年代鄂豫皖、晋冀鲁豫革命根据地的核心区,其红色文化资源数量自然较多,由此认为河南省红色文化资源数量随时间的变化趋势会受到地理位置的影响。

3.2 红色文化资源的空间分布特征

3.2.1 空间分布类型

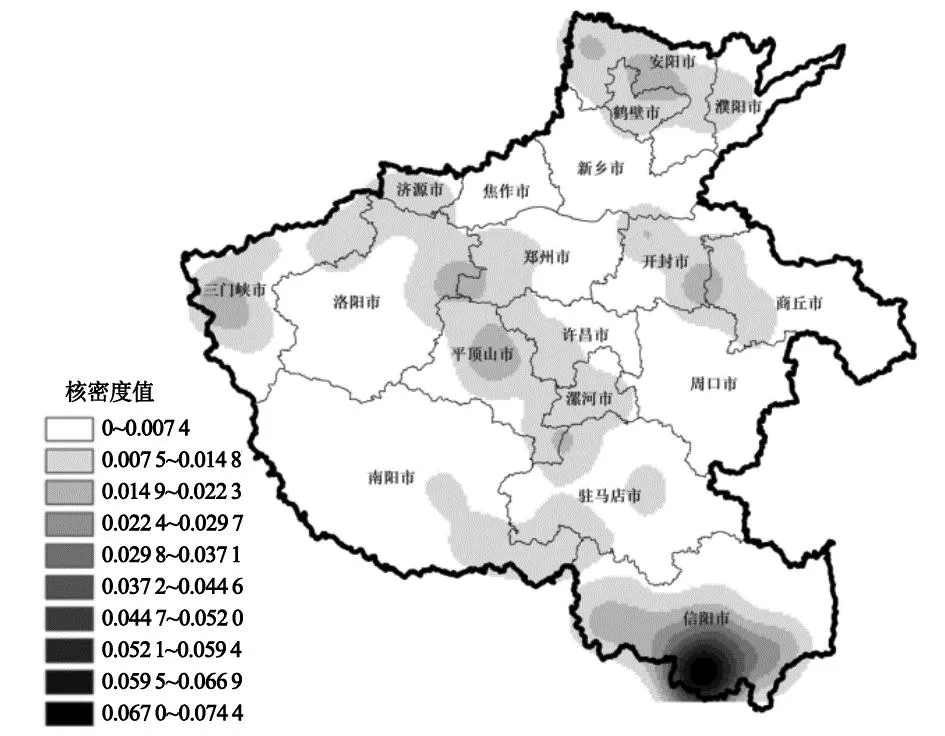

3.2.2 空间分布密度

河南省红色文化资源呈现“四核一带”的空间结构(图3)。“四核”对应有“一大三小”,分别位于河南省的东、西、南、北4个方位。“大核”是以信阳市为核心的豫南地区,3个“小核”分别是以安阳市为核心的北部聚集区、以三门峡灵宝市为核心的西部聚集区、以开封东南与商丘交界处为核心的东聚集区。其中,安阳市与信阳市也是前述分析中的红色文化资源总数前两位的城市。“一带”是指洛阳—平顶山—漯河沿线,具体指洛阳市的东北片区、平顶山市东部和漯河市。河南省红色文化资源的总体空间分布以河南省界边缘城市为主要聚集区域。“九一八事变”前,中国共产党由南向北前进,横跨长江,首先到达河南省南端的信阳市并与鄂东北、皖西北共同设立鄂豫皖边区政府,而且鄂豫皖革命根据地形成的时间较早、发展的规模较大、坚持的时间也较久、革命斗争的经验也相当丰富。因此,信阳市的红色资源数量最多,其中新县、确山、固始等县域都拥有多处红色资源点。

图3 河南省红色文化资源核密度分析

3.2.3 空间聚类分析

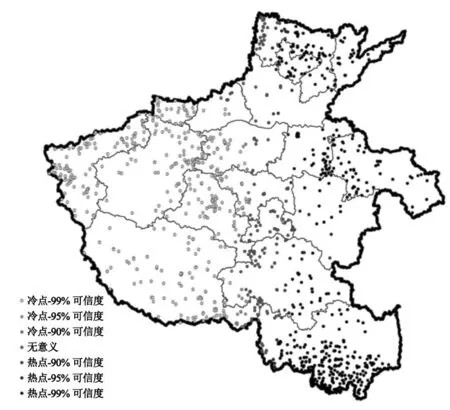

河南省红色文化资源分布差异较为显著,大致呈现“西冷东热”的特征(图4)。红色文化资源的热点区主要集中在信阳市与安阳市,还有东部的周口市、商丘市;次热点与次冷点区域交叉分布于河南省的中轴城市,有郑州市、许昌市、漯河市、驻马店市等;冷点区则集中在河南省西部,以洛阳市、三门峡市、南阳市为主。

图4 河南省红色文化资源冷热点分布

热点分析结果与核密度分析基本一致,信阳市与安阳市既是河南省红色资源集中程度高的城市,又是资源分布的热点区。革命战争时期,河南省出现了跟随红色事业发展的“星星之火”,中国共产党为了便于沟通南北革命进程,将豫南的信阳市确定为革命沟通据点,这也是中国共产党出于政治、军事的考量。因此,信阳市成为豫区革命根据地的核心区,中国共产党先后在此设立了鄂豫皖边区苏维埃政府、军事岗哨关卡以及封锁线等重要的政治军事战略要地。

4 河南省红色文化资源保护现状

4.1 河南省红色文化资源保护现状

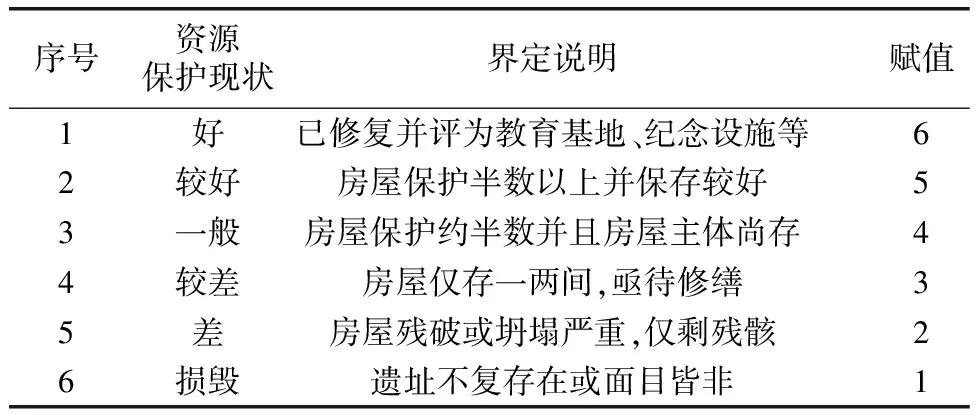

河南省红色文化资源的空间分布现状形成过程复杂,保护情况也受到政治、经济、人口、地形等多方面综合的影响。依据研究整理的河南省红色文化资源数据库,采用权重赋值法来测度河南省各市红色文化资源的保护现状,主要赋值情况以中共中央党史研究室科研管理部及中共党史出版社共同出版的《全国革命遗址普查成果丛书》中关于保护情况的划分界定为重要参考依据(表1)。用各市不同保护现状等级的资源数量占比乘以对应赋值,加总后得到本研究的因变量。

表1 河南省红色文化资源的保护现状赋值情况

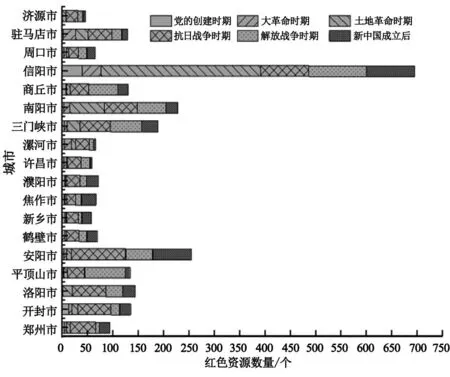

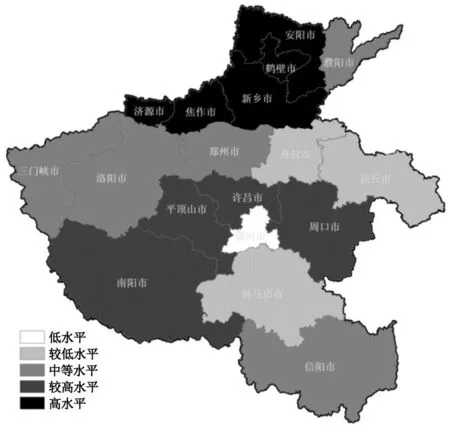

测算得出河南省18个地市的红色文化资源保护现状水平(图5)。红色文化资源的保护处于高水平的城市有焦作、济源、新乡、鹤壁、安阳,处于较高水平的城市有南阳、平顶山、许昌、周口,处于中等水平的城市有郑州、洛阳、三门峡、信阳,处于较低水平的城市有驻马店、商丘、开封,处于低水平的城市是漯河。河南省红色资源数量的空间分布与保护现状水平并不成正比的关系,信阳市的资源数量遥遥领先,但其资源保护现状水平却仅是中等;焦作市红色文化资源总数排全省倒数第二位,但其保护现状水平却是高水平。

图5 河南省红色文化资源保护现状

4.2 影响因素分析

通过整理河南省不同城市红色文化资源的保护水平值及经济、地形、政治、人口指标要素,借助ArcGIS 10.5的自然断点法将指标要素统一分为5类,对指标进行标准化后再运用地理探测器来解析各影响因素的影响程度,从而揭示河南省红色文化资源保护水平的空间分异性及背后驱动力。

4.2.1 经济因素

利用2022年《河南统计年鉴》获取2021年河南省各市的生产总值(GDP)、一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出,再运用ArcGIS 10.5的自然断点法分为5个层级,将所得数据带入地理探测器运算后得出三者的因子力数值分别为0.251,0.182,0.269。在经济因素的3个维度,影响力由强到弱排序为文化旅游体育与传媒支出、GDP、一般公共服务支出。可见,经济基础的好坏是各市红色文化资源保护的关键,当地方经济向好时,其经济能力与物质条件都会正向促进红色资源的保护、修缮和发展。各地市文化旅游体育和传媒支出是主要的经济影响因素,因为当地红色文化资源经过良好修缮,成为红色旅游景点和爱国教育基地,因此,城市的文旅支出在很大程度上会直接影响当地的红色文化资源的保护情况。值得注意的是,当地政府一般公共支出增加不一定会使当地的红色资源现状得到改善,但公共支出中文化旅游体育与传媒支出的增加会显著提高红色文化资源的直接保护利用效率。

4.2.2 地形因素

在红色文化资源的形成、存在和演化的过程中,地形条件是比较重要的外部因素和地理维度。因此,河南省的红色文化资源保护水平与当地的自然条件和外部环境密切相关。通过地理空间数据云(https://www.gscloud.cn)下载并按掩膜提取后获得精度为30 m×30 m的河南省高程图并计算出各市的DEM均值,将其带入地理探测器得到q值为0.394,但其在统计学意义上并不显著。

河南省多为平原地区,地形起伏小,仅处于西北部的三门峡市、北邻太行山脉的济源市和焦作市的海拔较高。结合海拔高程来分析河南省红色资源的分布及保护水平。① 河南省红色文化资源更多地分布在海拔相对较低处,呈现显著的低地性指向。处于桐柏—大别山系统地带的信阳市是河南省拥有红色资源数量最多的城市,其海拔较低。② 地形因素对河南省红色文化资源保护的影响并不显著,主要原因是河南省地处中原腹地,全省海拔高度差异并不明显。虽然海拔较高的焦作市、新乡市红色文化资源保护水平较高,但保护情况中等的许昌市和保护情况较差的漯河市所处的海拔高程却几乎相等。因此,海拔高程并非红色资源保护现状的关键影响因素。

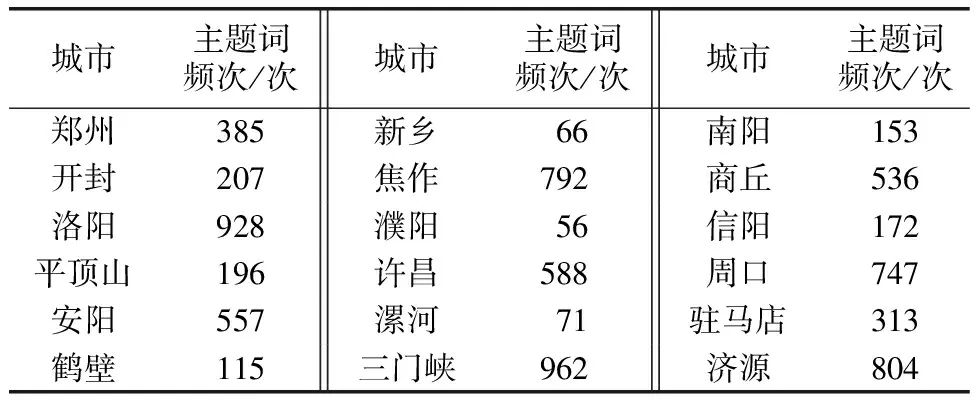

4.2.3 政治因素

红色文化的世代传承离不开党和政府的大力支持,河南省红色文化资源保护保存及利用工作更是需要政策的倾斜、资源的积聚、人民的关心。因此,政治因素作为红色文化资源保护的重要影响因素,对其进行数据化整理就显得十分必要。在河南省17个地级市、1个省直辖县级市的人民政府官网上政务公开一栏,选取“红色文化”“红色旅游”“红色资源”等“红色”主题词为筛选依据,人工识别并剔除无关内容,最终整理出各城市关于红色文化资源内容的出现频次(表2)。将频次统计结果利用自然断点法分级分类后带入地理探测器运算,得到政策倾斜度对河南省红色文化资源保护现状空间分异性的影响力q=0.157,因子力强弱次于经济因素和地形因素,说明政治因素也是影响红色文化资源保护的重要因素。

表2 河南省各市人民政府官网中“红色”主题词频次统计

政策导向是红色文化资源保护情况分异性的重要因素。焦作市和济源市同为太行山脚下的城市,近年来,焦作市因资源枯竭率先转向旅游型城市发展,“太极圣地·山水焦作”深入人心,相邻的济源市也在大力发展旅游业。红色文化资源多位于偏远山区与乡村,成为焦作市和济源市旅游产业开发与利用的对象。焦作市和济源市旅游资源数量并不多,但政策的普及与推广成效显著。而资源数量最多的信阳市,其资源保护情况并不乐观,一是因为政策保障力度不够,二是因为信阳市资源数量多,政策由上至下、由点及面的落实所需时间较长。因此,地方政府的重视程度、政策实施效率、社会成员参与水平以及当地主管部门的认知能力都会不同程度地影响城市红色文化资源的保护。若想使红色文化资源得以“抢救性”保护和可持续发展,政府必须起主导作用,带领全员参与红色文化资源保护行动。

4.2.4 人口因素

人是红色文化资源合理保存、活化利用的主体要素,人口密度对不同城市红色文化资源保护状况的空间分异性也有着一定的解释力,因此,计算其因子力的大小具有一定的必要性。从2022年河南统计年鉴中获取2021年河南省各市的人口密度,再利用ArcGIS 10.5将数据进行5个层级的自然断点分类,最后带入地理探测器,得到q=0.102,对比后可知人口因素为4个维度中的最弱因素。

5 结论与建议

5.1 结论

河南省红色资源主要集中在土地革命时期和抗日战争时期,信阳市拥有红色资源数量最多。从空间维度看,河南省红色文化资源空间分布趋于凝聚型,分布结构呈现“四核一带”特征,信阳市红色文化资源最聚集。

河南省北部的焦作、济源、新乡、鹤壁、安阳的红色文化资源保护情况较好。社会经济因素对红色资源发展保护的影响力大于自然环境因素。社会经济因素中,因子力由强到弱排序为经济因素、政治因素、人口因素。其中,经济因素包括生产总值(GDP)、一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出,其中文化旅游体育与传媒支出对红色资源保护的影响力最大。

5.2 建议

(1)加大地方财政支持力度,完善资源管理开发制度。经济因素是影响红色文化资源保护的“强因子力”要素,政府应层层落实资金到位,提供多种红色资源申报、鉴定、修缮维护等管理和科学开发的制度,确保管理资金充足,合理利用资金进行红色文化资源开发。

(2)注重资源空间分布差异,打造具有豫“IP”特色的红色文化保护圈。以安阳市、信阳市—南阳市、洛阳市为红色中心点,建立太行山、大别山—桐柏山、小秦岭红色文化保护圈,突出豫“IP”形象,设计凸显河南省革命形象的红色数字藏品,推进红色文化的个性化营销。

(3)完善政府保障体系,将资源保护与乡村振兴政策相结合。基本形成政府主导、专家辅助、全民参与的保护制度,合理利用“红色+旅游”模式。红色资源多坐落于乡村和山间,促进当地红色文化与影视、餐饮、旅游、文创等其他产业的多元融合,突出红色旅游的品牌效应,进一步打造红色旅游国潮风。不仅可以提升乡村的旅游经济效益,也可以提供实现乡村振兴的新思路。