黄土高原历史时期森林变迁研究进展

张金歌,周宏伟

(陕西师范大学 西北历史环境与经济社会发展研究院,西安 710119)

0 引言

学界对历史时期黄土高原是否存在森林的讨论由来已久。19世纪后半期,F.V.Richthofen对黄土高原考察之后,认为拥有厚层黄土的黄土高原在历史上不曾有森林生长[1]。20世纪20年代和30年代,葛兰言[2]、V.K.Ting[3]和我国著名地理学家杨钟健[4]等都对历史上黄土高原是否存在森林进行过说明。然而,由于时代的局限性,有关研究并不系统和深入。新中国成立后,在国家的重视和支持下,关于黄土高原古植被演替的研究越来越多。20世纪70年代以来,包括历史学、历史地理学、地质学、地理学和生物学在内的诸多学科在全新世黄土高原森林变迁领域取得了极大进展和丰硕成果。目前,学界对于全新世以来黄土高原的植被演替主要有3种观点:一是在历史时期黄土高原从东南到西北依次分布着森林、森林草原和草原。在全新世大暖期,黄土高原分布着大范围的森林,人类活动是造成今天黄土高原森林消失的重要因素[5-9]。二是黄土高原的古植被一直以草原为主,在全新世大暖期也仅仅是植被种类有所丰富,乔木数量有所增加,但在黄土塬上从来没有稳定的森林发育。在黄土高原环境变迁过程中,自然因素始终是主导力量[10-13]。三是黄土高原不应被看作单一的地理单元,区域和地形的差异导致在全新世大暖期黄土高原局部地区存在短暂的森林发育期[14-16]。

长期以来,有关黄土高原历史时期森林变迁研究发展的论著较少,仅在森林史[17]、历史地理学[18]等领域有少量概括和总结,不能反映当前的研究状况。基于国内外全新世黄土高原森林变迁研究的代表性论著,本研究基于定性研究和定量研究两个视角,回顾学界对这一学术问题研究的发展过程和主要进展,总结和分析历史时期黄土高原森林变迁研究的内在联系和学术理路,系统整理相关研究的材料、方法和结论,并分析不同研究成果产生分歧的原因,以期为全面、科学地认识这一重要学术问题提供参考。

1 定性研究

1.1 研究方法与研究材料

历史学者和历史地理学者在进行历史时期黄土高原森林变迁研究时主要采用定性的研究方法,以历史资料、考古资料分析为主,辅以自然科学成果验证,对黄土高原历史时期的森林变迁进行深入、细致、长期的体验、调查和分析之后获得比较全面而深刻的认识[19]。

我国先秦时期有关黄土高原森林植被的记载主要集中在《周易》《诗经》《荀子》《孟子·滕文公篇》等文献中[5,9-10]。秦汉以降,黄土高原森林植被信息普遍记载在诸如《地理志》《水经注》《地方志》这样的言地之书中。此外,大量含有相关信息的金石文字,如碑刻、墓志等以及古代游记、诗篇甚至聚落地名都受到了相关学者的重视[7-8,20]。历史地理学者在全面收集和整理历史文献后,除了对材料进行验证、确保文字的真实性外,还会在具体的研究过程中结合实地考察进行综合分析,以避免单纯依赖文字考证带来的缺陷[8]。

历史文献只是记载了文字出现以后的情况,历史地理学者要了解全新世早期黄土高原的植被情况,就需要利用考古学、地理学、地质学及生物学等自然科学的研究手段和成果。黄土高原动植物考古资料是历史地理学者对历史时期人类居住环境状况进行推测和环境复原的基础,也是对黄土高原森林分布情况进行判断的重要依据。在自然科学研究手段和成果利用方面,历史地理学者利用的主要分析手段包括孢粉分析、植硅体分析、有机碳同位素分析、土壤分析等,其中主要是利用孢粉分析。

综上所述,历史学者和历史地理学者在进行全新世以来黄土高原森林变迁研究时,主要采用以文献分析为主、代用资料为辅的定性研究方法,通常在对文献资料和考古资料进行分析后,提出历史时期黄土高原森林变迁情况的假设,并利用代用资料对相关假设进行验证和补充,以达到提高研究成果科学性和解释力的目的。

1.2 全新世时期黄土高原森林变迁的定性研究

历史学者和历史地理学者在进行历史时期黄土高原森林植被讨论时,使用的材料和方法基本相同。但是,由于个人对文献资料理解和对代用资料认识和利用的不同,其研究结论并不一致。1959年,辛树帜通过对《诗经》《水经注》等历史文献的分析,认为关中平原、渭北高原及晋西黄土丘陵山地在西周与北魏时期乔木、灌木、藤本植物生长得十分茂盛[21]。1969年,何炳棣通过对《诗经》与其他古籍中所反映的历史时期黄土高原特征植被进行分析,结合相关孢粉分析成果,提出“古代黄土区域确是具有半干旱草原的自然景观”[10]。1979年,史念海在《红旗》杂志发表《黄河中游的森林变迁及其经验教训》一文(以下称“史文”),对历史时期黄土高原森林变迁及其原因进行论述,通过对历史文献的整理和分析,认为历史时期黄土高原的植被地带性从南至北大致可分为森林、森林草原和草原,在气候最适宜期黄土高原曾存在大面积的森林,而人类的不合理开发是黄土高原森林破坏的主要原因[5]。“史文”的发表推动了学界关于历史时期黄土高原是否存在森林的大讨论,影响和引导了一批历史学和历史地理学领域的学者投入到这一学术问题的研究当中。

通观整个20世纪80年代,有关全新世黄土高原森林变迁的定性研究成果主要集中在以下3个方面:一是有关学者以“史文”为研究范式,对历史时期黄土高原不同区域的森林变迁情况进行讨论,认为宁夏南部地区[22-23]、甘肃的中部和东部地区[24-25]、鄂尔多斯高原的东部和南部[26]、黄土高原东南部[27]及北洛流域[28]在古代都发育有森林。更有学者提出2.7 ka B.P.的山西、陕西、甘肃的森林覆盖率分别高达63%,45%和77%[29]。二是历史地理学者通过把历史文献与部分量化研究成果相结合,提高了历史时期黄土高原森林变迁研究的精度。1985年,朱士光综合利用黄土孢粉、黏土矿物和哺乳动物化石等研究成果,对黄土高原更新世以来的气候和植被变迁情况进行探讨[6]。他认为,进入全新世以后,黄土高原的气温不断上升,至全新世中期,黄土高原的气候较今天更加温暖湿润。在5~3 ka B.P.,黄土高原的植被以六盘山为界,以西为温带草原,以东为亚热带森林。自西周以来,黄土高原的气候逐渐转为干冷,相应的亚热带森林和温带草原也退化为暖温带落叶阔叶林、暖温带森林草原、温带草原与温带荒漠草原。同时,人类活动影响的不断积累最终导致黄土高原的自然环境在隋唐之后发生了一系列重大变化,致使黄土高原生态环境走向失衡,自然环境越发恶化[6]。三是理论方法的创新。史念海从认识论和方法论角度,阐述了历史地理学者利用文献材料进行黄土高原森林变迁研究的科学性[8]。首先,我国丰富的古代文献是进行历史时期黄土高原森林变迁研究的重要证据,如果只唯自然因素论,忽视甚至放弃文献资料,必然不会得到科学的结论。其次,实地考察在进行黄土高原森林变迁研究中具有重要作用,利用此方法可以有效避免单纯文字分析的不足。最后,相关学者在进行历史时期黄土高原植被研究时,应积极和科学地利用考古学及地理学、地质学、生物学、土壤学等学科的研究手段和成果,提高研究结论的合理性和科学性。

20世纪90年代初期,历史地理学界对这一学术问题有了新的认识。杨勤业等通过对当时研究成果的综合分析,认为在全新世中期,黄土高原上从东南至西北依次分布着北亚热带落叶与常绿阔叶混交林、暖温带落叶阔叶林、暖温带针阔叶混交林和温带草原;全新世中晚期之交,黄土高原的天然植被类型开始向东南移动;全新世中晚期后,黄土高原亚热带植被类型消失,森林草原占据了恒山—子午岭—六盘山以北的广大地区,陇中西部则为温带草原,而其他草原区则逐渐干旱化[30]。王守春通过对古代文献的重新解读,认为3.0~2.3 ka B.P.的西周早期至战国时期,在六盘山以东、吕梁山以西、长城以南、渭河以北的黄土高原显域生境上,植被为疏林(稀树)灌丛草原”,这一时期的黄土高原上并没有大面积的森林生长[11]。然而,20世纪90年代末,他的认识发生了转变。1999年,王守春在为《黄土高原历史地理研究》所作的序言中写道:“最初,我受黄土高原无林论这一观点的影响,……,逐渐改变了我的看法,并对史先生所阐述的古代黄土高原有面积较广大的森林这一结论确信不疑”[31]。进入21世纪以后,历史学和历史地理学界对全新世黄土高原森林变迁的研究逐渐减少,在研究材料、研究方法和研究结论上少有突破。

2 定量研究

2.1 环境替代性指标分析

我国黄土高原是全球黄土分布规模最大、土层堆积最厚、发育最典型和开发历史最悠久的地区[32]。新中国成立以来,生物学、地质学、地理学、土壤学等自然学科利用科学实验的方法对黄土高原古代环境替代性指标进行了广泛研究,在第四纪黄土高原古植被演替,尤其是全新世黄土高原森林变迁领域取得了丰硕成果。在研究手段方面,学界采用的定量研究方法包括但不限于孢粉分析、植物硅酸体分析、有机碳同位素法、土壤分析法(土壤类型分析、土壤微形态分析、土壤蒸散量模型)以及分子化石分析法等,其中最主要和最重要的方法是孢粉分析法。在进行全新世黄土高原植被研究时,通常会利用多指标相互验证的方法及定量(半定量)的植被分析来提高研究的科学性和可靠性[12]。

2.2 全新世黄土高原森林变迁的定量研究

黄土高原古植被研究一直是地质学、地理学、生物学、土壤学等自然科学的研究热点。对全新世黄土高原植被的探讨主要从区域、地貌和研究方法3个方面进行。在研究区域方面,学界重点关注黄土高原中部(六盘山和吕梁山之间)和西部(六盘山以西)地区。在地貌古植被研究方面,从塬、梁、峁及沟谷等不同地貌条件考察全新世以来植被演替情况,重在说明不同地貌上古植被演替情况。在研究方法上,学者们倾向于利用多种研究方法进行相互印证的方式,来确保研究结果的精度和科学性。

有关陇西高原在全新世是否存在森林的讨论一直长盛不衰。目前,学界观点大体可分为两方面:一是陇西黄土高原全新世以来植被是以草原为主,虽然在全新世温暖期有乔木生长,但从来没有森林发育。有学者认为黄土的有机质含量少,化学特性呈弱碱性,土壤结构差,含水量不足,无法支持塬面及梁、峁区森林的生长要求[33]。然而,刘多森利用建立的土壤可能蒸散量模型,计算出黄土高原的干燥度位于半干润区中的半湿润亚区,他认为黄土高原在明清以前的植被主要类型为森林、森林草原,草原和干燥草原占比较小[34]。还有学者认为陇西高原绝大部分时期是草原和荒漠草原的稳定植被,即使在全新世气候最适宜期,陇西高原的塬面和高阶地也无法发育森林,林木仅能在河谷和石质山岭的阴坡生长[35-39]。随着技术手段的快速发展,相关研究成果也愈加精确。刘俊峰通过对会宁地区660 ka B.P.以来的孢粉分析表明,全新世中早期,该区是有栎、桦、松等乔木分布的森林草原,有丰富的蕨类植被,气候温暖半湿润。全新世后期气候转干,乔木只分布在河谷、山地等区域,塬面转为干草原[40]。谢树成等利用分子化石证据,证明兰州地区在历史时期主要发育了草原植被,在全新世最暖期可能有一些木本植物,但末次冰期以来主要是荒漠(草原)植被,黄土高原的塬面上从来没有森林发育[12]。钟艳霞等利用分子标志化合物组分进行研究,证明秦安地区在全新世以草原植被为主,在全新世大暖期并未有森林[41]。二是陇西黄土高原全新世的植被类型是草原、森林草原,在全新世温暖期局部地区短时期有森林发育。有学者通过多种方法的综合利用,复原了甘肃陇西盆地全新世的植被演替情况,认为这一地区在全新世的古植被演变是草原,到以桦属、鹅耳栎属和松属为主的常绿针叶阔叶混交林,再到以鹅耳栎属为主的稀树草原[42-43]。冯绳武认为在8~7 ka B.P.,秦安大地湾地区山地的阳坡是高草地,而阴坡则为茂密的森林和灌木丛[44]。夏敦盛等根据秦安大地湾土壤样本的孢粉分析,认为该区在全新世早期植被稀疏,气候寒冷干燥;全新世中期,该区气候温暖湿润,曾短时期发育有针叶林[15]。Z.D.Feng等认为黄土高原西部地区在全新世存在一个超湿润气候期(10~4 ka B.P.),这时的东亚夏季风得到加强,雨季也得以延长。在这样的气候条件下,黄土高原西部在7.54~5.97 ka B.P.之间有森林发育[16]。这一结论获得其他研究的支持[45-48]。除此之外,还有学者通过对黄土高原西部局部地区、特定时段的植被演替情况进行研究,分析陇西黄土高原西北部、西南部等区域在全新世的森林发育情况[49-52]。

六盘山和吕梁山之间是黄土高原的中部地区,包括以关中盆地为主的南缘区,中部塬区和北部的沙漠-黄土边缘区。刘东生等通过分析关中盆地河湖相沉积物中的动物化石,认为该区域在历史时期应是较湿热的森林草原环境,在全新世气候最适宜,该区一直以草甸草原为主,可能还有一定量的针叶树成分,但在塬面上没有茂密的森林成长[53-54]。这一观点得到许多学者的认同[12,55-56]。然而,赵景波等根据岐山剖面的高分辨率孢粉分析结果和古土壤类型研究,证明全新世大暖期关中地区发育的土壤为淋溶型森林土壤而非黑栌土,当时关中盆地的植被类型以落叶阔叶林为主兼有森林草原[57]。蔡茂堂等利用不同地区的孢粉数据对比,提出全新世最适宜期岐山、宝鸡地区的植被为落叶阔叶林[48],持相似观点的还有X.Shang等[58]、D.P.Yue等[59]。与关中地区古植被演替研究的巨大分歧不同,学界对于庆阳、富川、耀县等中部塬区和榆林沙漠与黄土交汇地区的全新世植被认识较为一致,即全新世以来,中部塬区从来没有森林生长,主要植被是草原或灌丛草原,塬面虽有极少的乔木,但不存在大面积森林[60-62];而沙漠-黄土边缘区在全新世早期以疏林草原为主,到晚期乔木植被消失转为干草原[63-64],从来没有稳定的森林发育。

黄土高原东南部是我国古人类文化的发达地区,丰富的古人类及其他动植物化石为该区域古环境复原提供了条件。河南省文物考古研究所利用大量考古材料对本区域的古环境进行了复原,对更新世以来的区域古植被环境进行了详细说明(表1)[65]。

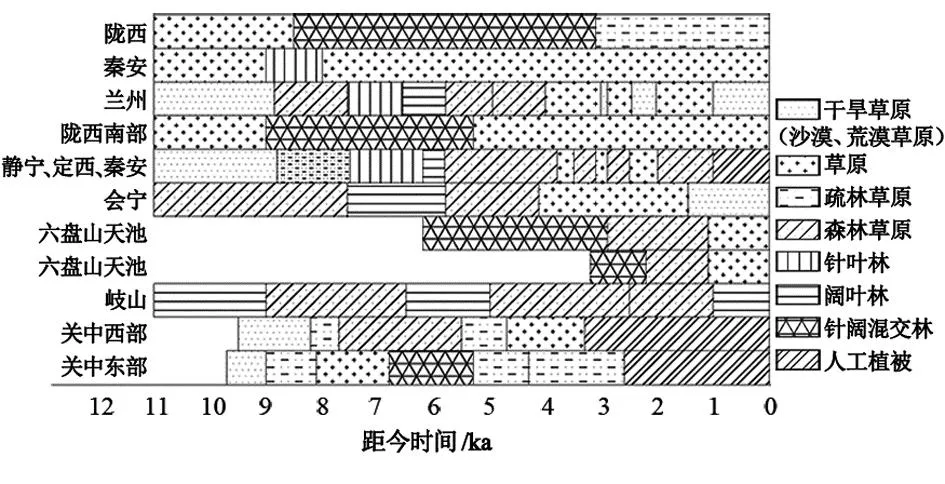

综上,地质学、地理学、生物学及土壤学等自然科学在全新世以来黄土高原森林变迁研究领域取得了丰硕的成果。相关学科利用的分析手段越来越多样,研究成果的分辨率也越来越高,综合归纳出黄土高原中西部地区全新世植被演替[15-16,43,45-47,50-51,57-58](图1)。然而,当前学界研究区域以黄土高原中西部为主,缺少对吕梁山以东黄土高原森林变迁研究的关注。另外,上述研究结果的分歧较大,虽然多数学者认为全新世以来黄土高原中西部地区并不存在森林,但越来越多的研究表明,该区域在全新世大暖期有区域性、短时间的森林发育。

表1 黄土高原东南部古植被类型简表

图1 黄土高原中西部地区全新世植被演替

3 结论与展望

3.1 结论

学界有关全新世黄土高原森林变迁研究的分歧主要集中在黄土高原在全新世是否有森林分布、全新世黄土高原森林分布的范围和时段、人为因素在黄土高原森林消失过程中的作用以及黄土高原植被修复策略及方针的确定和选择4个方面。这些分歧的产生与以下几方面因素有密切联系。首先,各学科的学科背景不同,研究材料和方法各异,学科间交流和学习十分有限。历史学和历史地理学等人文-社会学科在进行专题研究时主要的材料是历史文献,而自然科学使用的材料则以自然因素的实验分析数据为主。由于学科背景差异及缺少足够的沟通交流,两者对历史文献可靠性、科学性和严谨性认识的不同,导致两者在研究材料和方法以及研究结论上的巨大差异。其次,研究的性质不同,研究结论表现形式也不一样。历史和历史地理学者在专题研究中以定性研究为主,这也决定了在研究结论的表现形式和精度与自然科学研究存在差距,但这并非说明定性研究就不科学。少数自然科学学者认为只有模型、公式和数据才是科学的,这种观点是片面的。最后,不同研究论据的局限对专题研究结论有直接影响。历史和历史地理学者把历史文献作为主要材料,但由于相关文献材料数量有限且难以量化,极大限制了相关学科在该领域的推进与深化。与此同时,环境替代性指标分析方法虽然在定量研究方面具有优势,但也不是毫无缺陷。以孢粉分析为例,地质学、地理学、生物学等学科在利用孢粉对古代环境植被复原时,多数情况下忽略了对孢粉传播和沉降机制的分析,而这对研究结果的准确性具有不可忽视的影响。

3.2 展望

全新世黄土高原森林变迁研究虽然取得了丰富成果,但要全面科学地解决学术分歧仍有大量工作需要深入。在研究方法上,相关研究领域中人文、社会科学和自然科学的分化仍然很明显。人文与社会科学的学者由于对相应科技手段不够了解,在利用自然因素的代用指标时往往会有力不从心之感。同时,自然科学的学者由于缺乏系统的历史学训练,较少能完全理解历史文献的价值和意义,因而对历史文献证据重视不足。因此,历史地理研究要提高历史时期黄土高原森林变迁研究的科学性,需要利用自然科学的成果来验证和补充从历史资料中分析出来的各种假设,通过历史文献记录和自然科学证据的相互印证,达到提高研究结论科学性的目的。自然科学的学者也应该注意历史文献的作用,进行合理的提炼和分析,为研究结论提供历史证据支持。在研究区域上,当前的研究主要集中在黄土高原西部和中部地区,而吕梁山以东的黄土高原东部地区的古植被演替情况极少涉及,未来应加强该区域历史森林变迁的研究,进而认识这一区域历史植被的发展演变情况,为黄土高原综合治理工程提供参考和建议。同时,学界在进行黄土高原植被变迁研究时,应多关注黄土高原内部区域性差异研究,包括黄土高原西部、中部和东部的古植被演替差异及其演化发展的规律性问题,最终提高历史时期黄土高原森林变迁研究的整体层次和水平。