黄河流域大遗址文化空间网络特征研究

朱海霞,黄江涛

(西北大学 城市与环境学院,西安 710127)

0 引言

文化是民族的力量源泉,也是国家最根本的精神动力。在多元时代背景下,社会发展需要完整统一的文化基石来稳固支撑,中华文化的内涵挖掘及系统阐释是时代的重要任务。“十四五”时期是我国文物保护利用的重要阶段,大遗址概念被单独提出,其保护利用对中华优秀传统文化传承有重要价值与意义,《大遗址保护利用“十四五”专项规划》强调了大遗址的跨区域保护利用,系统、整体性的保护成为现在和未来的方向,对大遗址的研究、保护和利用已从大遗址本体延伸至其形成的文化空间。朴松爱等从文旅融合角度提出了大遗址文化空间是中心理念、核心象征、符号系统、活动主体的系统性构成[1]。刘安全等进一步指出大遗址是其中具有生产性特征的核心文化符号[2]。而针对大遗址文化空间的生产性质,王新文等认为社会空间关系和人之间的社会关系调节非常重要[3]。还有部分学者聚焦于大遗址特色文化空间与文化产业[4]、文化产业集群[5]的发展。可以看出,在大遗址文化空间已经建立保护基础的情况下,学者们的研究重点转向大遗址的活化利用,文化的延续与传承成为其核心。对此,白国庆等倡导科技创新,对大遗址文化空间进行数字化并与当下“空间”有机结合[6],权东计等提出遗产社区共生机制[7]。但这些研究仍局限于单个的遗址文化空间,从文化生态环境[8]和大遗址文化空间评价体系[9]等整体方面的研究存在较多空缺,大遗址文化资源还未得到充分的利用。究其原因,在于众多大遗址文化空间缺少核心统一的文化主体支撑空间文化凝聚,且各大遗址文化空间单元特征各异,未形成一致的空间度量标准,难以开展多空间单元的对比分析研究。

黄河流域作为中华文化的发源地,孕育了中华文明且文化未有断止,核心文化主体性强,但其内部大遗址形成的文化空间因地理分布差异大、时间跨度广、文化类别多样和区域信息差别大,存在系统分析困难的问题。而由系统工程中延伸出的空间网络研究,如宏观层面的网络[10-12]和微观层面的网络[13-14]、多层次结构的网络[15-16]、实体具象的网络[17-18]和抽象虚拟的网络[19-23]以及运用“流”理论进一步抽象的空间网络[24-27]等研究,其所体现的通过网络将不同类型的独立单元连接至同一维度讨论的方法从多种层次和角度解决了类似的问题,为黄河流域大遗址文化空间整体规划提供了基础路径。以空间网络为视角展开对黄河流域大遗址文化空间特征的分析与讨论,可弥补当前大遗址文化空间整体研究的缺失,增强大遗址的保护利用基础支撑,拓宽大遗址文化空间的理论内涵,将大遗址文化空间的研究带入更广阔的讨论范围。

1 研究区域与数据来源

1.1 研究区概况

黄河流域大遗址文化空间由多个空间单元共同组成,主要聚集分布于陕西省和河南省。“十一五”至“十四五”期间大遗址文化空间单元得到了基础的保护,但各单元的整体建设发展、空间文化内涵、空间物质建设和空间保护利用等方面仍表现出较大的差异性。黄河流域大遗址文化空间当前正处于建设演进的关键转折点,空间的不足与潜力需要规划统一,消除空间存在问题,以促进系统、整体的黄河流域大遗址文化空间建设。

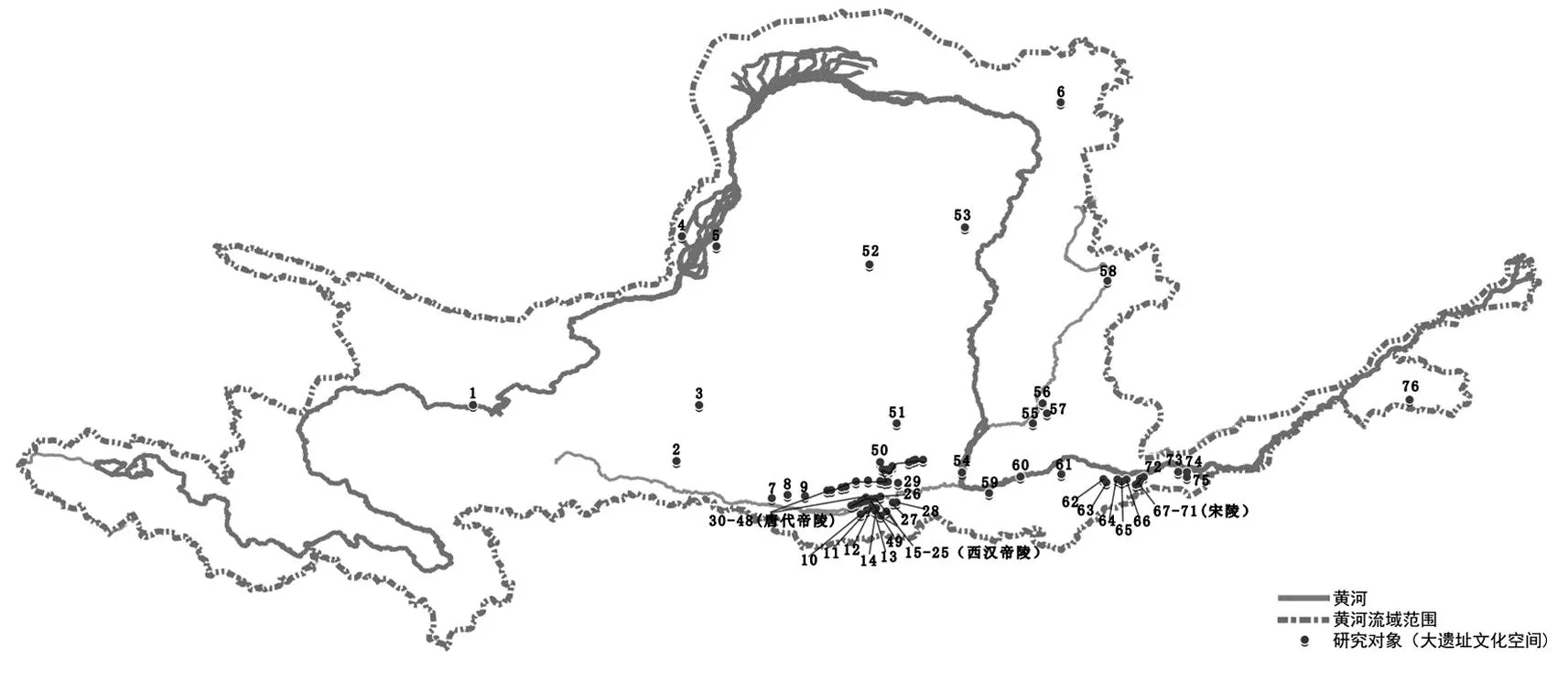

参照《黄河文物保护利用规划》研究范围,以中国科学院地理科学与资源研究所公布的“中国三级流域空间分布”数据界定黄河流域范围(图1),按照“十一五”至“十四五”期间大遗址保护利用专项规划统计大遗址数量,流域内共计有不跨区域(省、自治区)大遗址44处。由于空间连续性关系,将唐代帝陵、西汉帝陵和宋陵拆分为多个文化空间单元统计,最终确定76处大遗址文化空间单元(表1)为研究对象。

图1 黄河流域不跨区域大遗址空间分布

表1 黄河流域不跨区域大遗址统计表

1.2 数据来源

流域范围、大遗址基础属性及所在区域信息等数据来源于沿黄九省份2021年统计年鉴、沿黄九省份政府网站、天地图实时卫星影像、中国知网、中国科学院地理科学与资源研究所网站、收集的电子和纸质文献资料以及实地调研获取的资料等,经过整理、归纳后得到。

2 基本理论与技术方法

2.1 研究方法

社会网络分析作为网络研究的一种方法,具备多种网络分析功能,能反映网络中点、线、面等类型要素的关系特征,其优点在于能对空间中的抽象关系进行网络转换,将传统的网络无法解释的现象网络化,发掘研究对象潜在的、深层次的关联关系。

2.2 黄河流域大遗址文化空间网络化思路

网络化核心本质为发掘大遗址文化空间在过去、现在和未来等不同时期显性的和潜在的关系,并以这些关系将大遗址文化空间单元连接到同一维度形成整体性空间。首先,明确流域内的大遗址文化空间关联互动的原理,证实空间网络化的可行性;其次,提取具有区域性质的、涉及不同空间单元本质共性特征的大遗址文化空间标准单元,解决各空间单元特征难以匹配对等的问题,建立空间网络化的基础;最后,以流域内不同大遗址文化空间对标准空间单元识别、赋值,通过社会网络分析将赋值转化后的空间单元集成至空间网络中,并进行权重分配,完成流域大遗址文化空间的网络转化。

2.3 黄河流域大遗址文化空间网络化原理

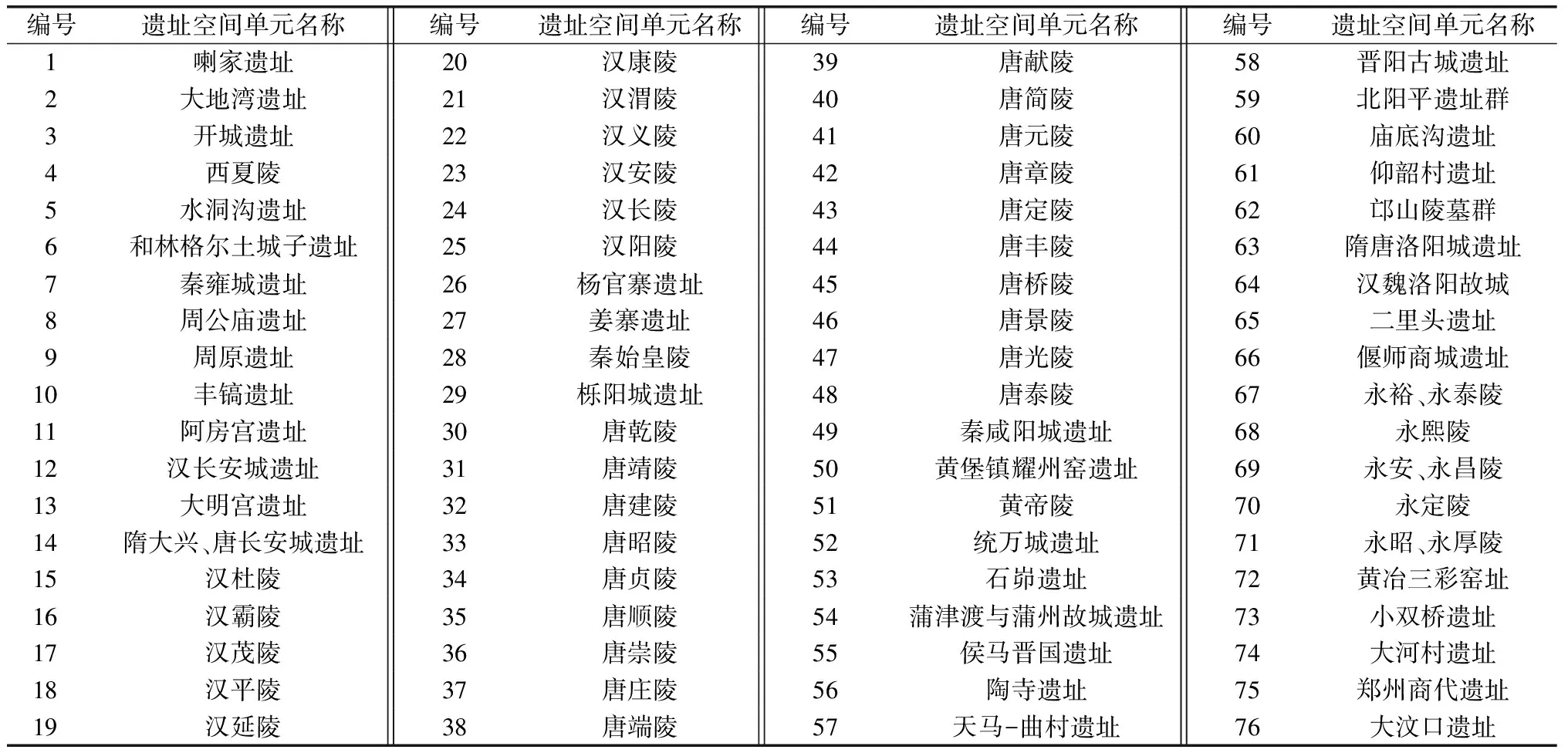

黄河流域大遗址文化空间较为明显的联系来源于遗址内含的核心文化,由于时间更替、功能丢失等因素影响,固有关联关系逐渐变弱。同时,空间距离的限制和文化需求的不同增强了不同遗址文化空间的割裂感,两者核心本质在于人、时间、物质三者不协同的变化。在时代背景和人对空间的使用诉求转变的情况下,大遗址文化空间功能转变和价值复合化,以及诸如文脉传承、遗址区域协同保护、空间的整体利用等诉求,成为大遗址文化空间的规划目标,而科学技术进步、信息化迅速发展、交通条件巨大提升等现实条件为这些目标的实现提供了支撑,新的空间关联关系也由此产生。研究将空间联系分为历史空间的联系、物质空间的联系和活化利用空间的联系3类,以此连接流域内不同空间单元,并通过社会网络分析方法对其网络化(图2)。

图2 黄河流域大遗址文化空间网络化原理

2.4 提取大遗址文化空间标准单元

大遗址文化空间标准单元的提取遵循系统性、整体性、代表性和可比性等原则,系统性是指标准单元选取内容能综合全面地反映大遗址文化空间特征;整体性是指从时间、空间等多种维度考量并提取空间内容;代表性是指标准单元选定内容是高度凝练的且能对应所有遗址;可比性是指选取的衡定指标在不同单元间可进行对比,体现空间的异同。本研究通过对流域内大遗址文化空间特征和属性信息的收集、整理,将差异化、繁杂无序的信息以类型学视角解析输出,结合空间生产理论和文化空间理论,归纳信息中包含的空间本质特征。最终,凝聚提炼出由历史空间、物质空间和活化利用空间共同构成的标准大遗址文化空间单元,具体过程如图3所示。

图3 标准大遗址文化空间单元建立过程

历史空间反映大遗址蕴含的历史文化,恒定不变,时间维度上以过去的时间线为主,不能具象、真实地呈现,属于虚拟的空间,空间属性特征受时间的影响变化明显;物质空间最直观,形象感最强,是空间的最终承载体,贯穿时间维度存在,空间属性特征都能被具体感知;活化利用空间因协调时间、空间和人的关系存在,属于工具性质的空间,保护、利用是其主题,空间属性特征的现实性与功能性较强。3类空间联系紧密,历史空间是空间核心与本质特色;物质空间承接、表达历史关系空间,是活化利用空间的基础;活化利用空间服务于前两者,并对物质关系空间的改变有指导作用。大遗址文化空间标准单元的具体指标详见表2。

2.5 大遗址文化空间单元赋值与空间网络集成

2.5.1 标准大遗址文化空间单元赋值

赋值过程为逐一选择流域内大遗址文化空间,按标准空间单元的指标内容对其进行数据信息的收集,并将收集的信息处理、转化为标准大遗址文化空间单元形式,最终将流域中所有的大遗址文化空间单元转化为内容、形式统一的可对比空间单元。

表2 标准大遗址文化空间单元指标及对应网络关系权重

2.5.2 空间网络集成

本研究以各大遗址文化空间单元指标特征间的关联为网络构建基础,运用社会网络分析方法将各空间纳入至同一空间网络中。由于指标内容在区域化的保护、规划管理和利用大遗址文化空间时重要性程度不同,因此,以专家打分法和层次分析法进一步确定网络中各联系“线”的权重占比,使获得的空间网络更能反映流域实际的大遗址文化空间特征,网络关系指标权重见表2。

3 结果与分析

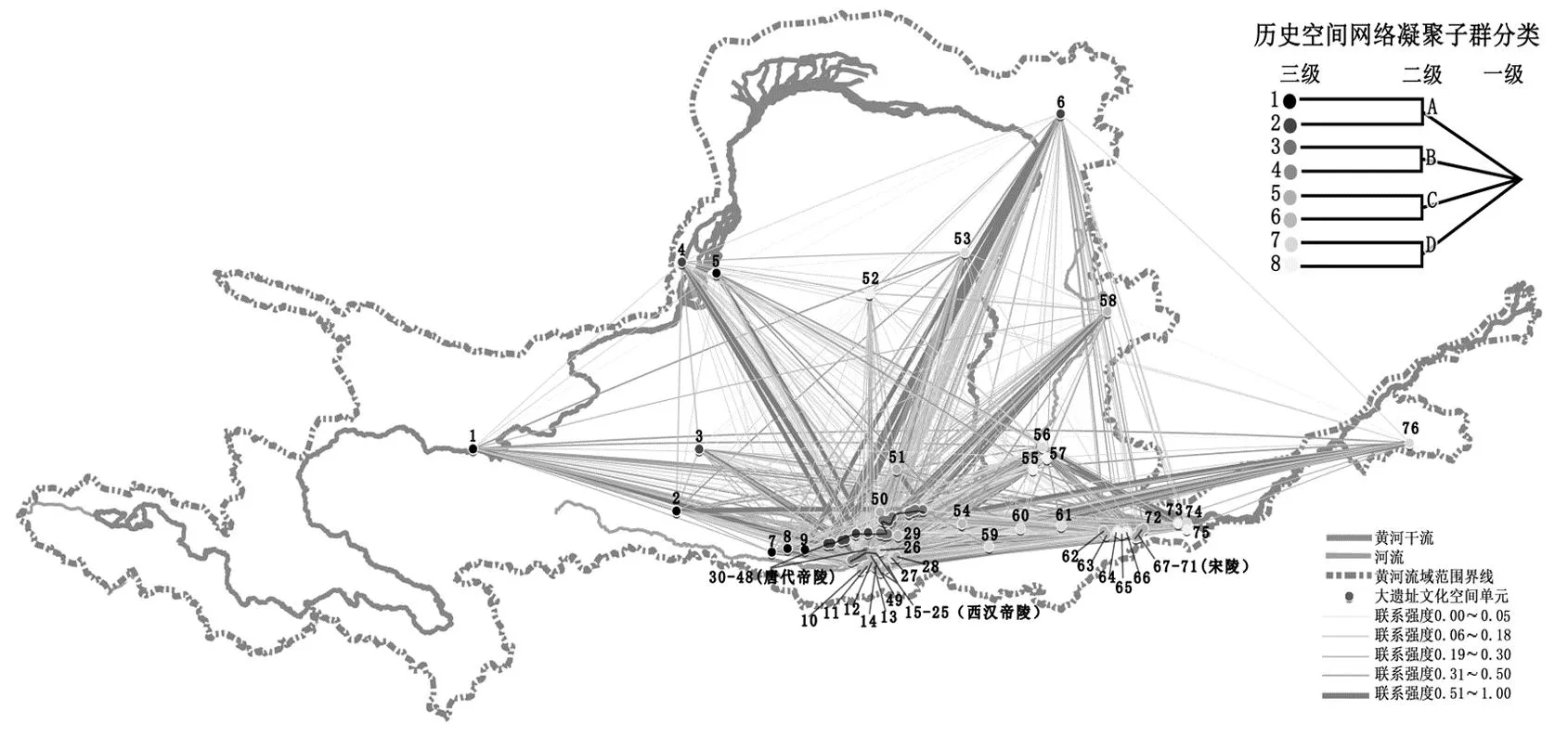

本研究从历史空间网络、物质空间网络、活化空间网络等层次进行分析,以半矩阵的方式录入数据生成无向网络,网络分析工具为Ucinet 6,网络分析内容包括网络密度、联系强度、中心性和凝聚子群等,最终结果可视化由Ucinet和ArcGIS软件共同完成。其中,基于点度中心性进行中心性分析;采用自然断点法将遗址文化空间单元相互联系强度划分为5类;凝聚子群采用三级划分,划分结构均相同。

3.1 黄河流域大遗址文化空间历史空间网络分析

3.1.1 网络密度与联系强度

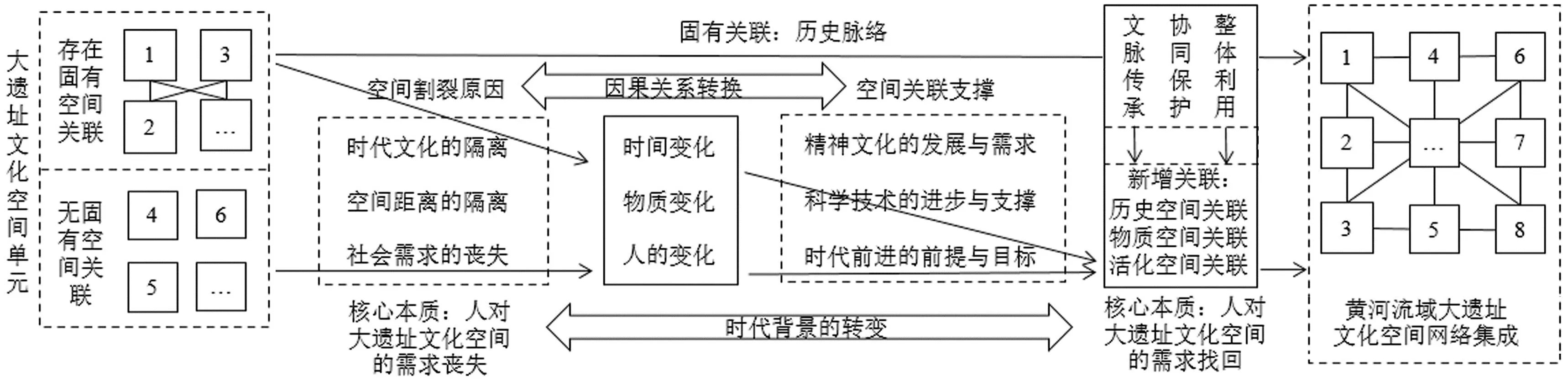

历史空间网络的网络密度为0.442 8,网络中的关系连接数量为2 491次,网络中空间单元之间仅少部分单元互相独立。在联系强度方面,陕西和河南大遗址集中片区内的文化空间单元在片区内部和片区之间产生的高强度联系数量最多,仅少部分高强度联系产生于流域边缘空间单元。流域历史空间关系整体特征表现为双中心聚集和边缘散射两种主、次结构(图4)。

图4 黄河流域大遗址文化空间历史关系空间网络与凝聚子群分类

3.1.2 中心性

历史空间网络中心性值为14.54%,网络中心势不明显,文化空间单元之间的历史关联程度过渡平缓,点度中心性最高值23.18至最低值1.77的递减过程中无急剧变化阶段。局部结构中,由大遗址拆分形成的文化空间单元数量多且历史本源关联紧密,因此,其点度中心性数值整体较高。除去被拆分的遗址文化空间,周原遗址、周公庙遗址、邙山陵墓群等遗址文化空间的中心性值相对较高,在流域内具有较高的历史共性,是流域历史空间中具有影响力的关键单元点。水洞沟遗址、统万城遗址、中阿房宫遗址等遗址文化空间的点度中心性最低,此类空间单元在网络中的影响力较小,但本身的历史文化特征更具特色。

3.1.3 凝聚子群分析

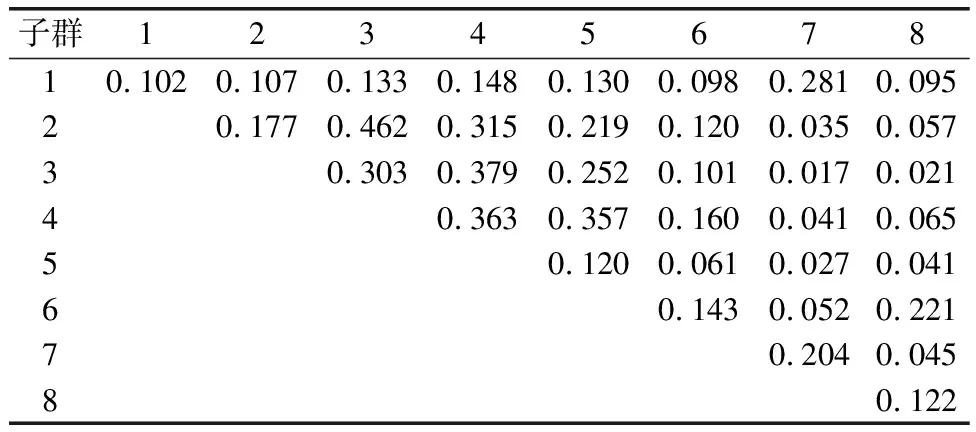

网络分析结果共三级凝聚子群8个,被拆分计数的墓葬类大遗址文化空间单元多集中于同一子群内,聚集趋势明显(表3)。各子群单元在空间上相互穿插分布,其各自内部单元则呈现出“大集中、小离散”的分布特征,表明在历史空间网络中各单元的关联受距离限制影响较小。内部关系中子群3和子群4内部密度最大,空间单元历史文化最为相似;各子群间单从密度值结果看,子群2和3,3和4,4和5之间的相似程度最高,存在较强的关联性,而子群3和7的关联性则较差,子群附加空间位置后还表现出地域相邻子群相关性较高的特点。

3.2 黄河流域大遗址文化空间物质空间网络分析

3.2.1 网络密度与联系强度

物质空间网络的整体网络密度为0.506 7,关系连接数量为2 850次,网络密度与联系数量达到最高,任意空间单元之间都存在强度不一的关联,此结果既是空间物质基础统一的体现,也表明流域内大遗址物质空间在时间演变、功能丧失、重新建设的过程中始终保持一定的共性传承。在网络联系强度方面,物质空间网络联系强度的最高分类段高于历史空间网络,流域内空间单元的物质类整体联系强度更高,网络中联系强度最高分类段联系也具有中心聚集和边缘散射的特征,但物质空间网络边缘散射的联系更多,流域中心空间单元与周边空间单元联系增强(图5)。

表3 历史空间网络凝聚子群密度

图5 黄河流域大遗址文化空间物质空间关系网络与凝聚子群分类

3.2.2 中心性

物质空间网络的点度中心性特征与历史空间网络有一定的相似性,被拆分后的墓葬类大遗址文化空间单元的中心性值普遍较高,其他空间单元次之。网络中心性的值为11.16%,说明物质空间上更具统一性。点度中心性值的变化幅度不大,最高值43.70与最低值25.34之间仅差18.36,连续递减过程中最大差值均小于1。点度中心性最高的遗址文化空间单元为汉霸陵、汉安陵、唐顺陵等,去除拆分的遗址文化空间单元后点度中心性最高的为黄堡镇耀州窑遗址、晋阳古城遗址、黄帝陵等;郑州商代遗址、统万城遗址等遗址文化空间单元点度中心性较低,其空间中物质元素与其他文化空间单元差异明显,在规划建设时需特别考虑此类文化空间单元。

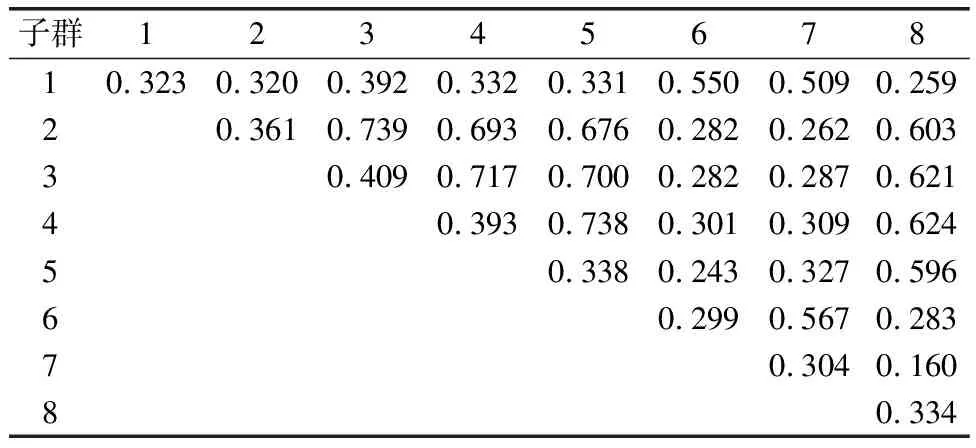

3.2.3 凝聚子群分析

物质空间网络凝聚子群内部空间单元数量与组成变化较大,被拆分墓葬类遗址文化空间单元在同一子群中聚集的特征同样出现在物质空间网络中,但相对弱化,不同子群内空间单元空间聚集性分布特征更为明显,同一子群内仅少量单元离散分布,而离散分布的文化空间单元也都只存在相邻子群中,子群分布空间交叉地域减少(表4)。子群内部密度最高值仍为子群3和4,其内部空间单元物质空间相关性最高;子群相互间密度以子群2和3之间最高,子群7和8之间最低,空间相邻的子群关联性较大,且相邻距离近时密度普遍较高,分析结果表明了物质空间的地域化特征。

表4 物质空间网络凝聚子群密度

3.3 黄河流域大遗址文化空间活化空间网络分析

3.3.1 网络密度和联系强度

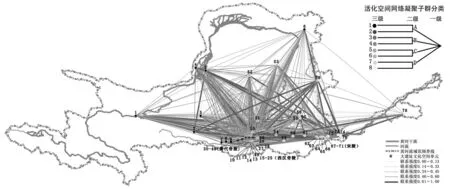

活化空间网络的密度、网络关系数量都与物质空间网络相同,不同空间单元间仅存在联系强弱的区别,表明流域大遗址文化空间单元因当代的需求在其保护过程中都形成了一定活化利用基础,且这些基础具有一定的相通性(图6)。网络联系强度最高分类段介于历史空间网络和物质空间网络之间,其空间分布上所呈现的结构保持中心聚集和向边缘散射的特征,陕西和河南两个文化空间单元集中片区之间网络“线”数量丰富,空间活化利用程度一致性较强。

图6 黄河流域大遗址文化空间活化空间关系网络与凝聚子群分类

3.3.2 中心性

活化空间网络的网络中心性处于中等水平,空间单元的活化关系差异不明显,流域遗址文化空间发展潜力巨大。空间单元点度中心性值变化趋势更平缓,被拆分的大遗址文化空间单元点度中心性值整体偏高的特征减弱,唐代帝陵、西汉帝陵和宋陵各自活化利用程度不一的现象凸显。喇家遗址、汉阳陵、唐献陵、汉渭陵、唐端陵等空间单元的点度中心性值最高,体现了流域活化空间最为广泛的利用现状,规划时具有典型性意义,参考价值重大;开城遗址、黄堡镇耀州窑遗址、庙底沟遗址等遗址文化空间单元点度中心性值最低,活化利用特点突出,需要着重考虑与其他文化空间单元之间关联关系的构建。

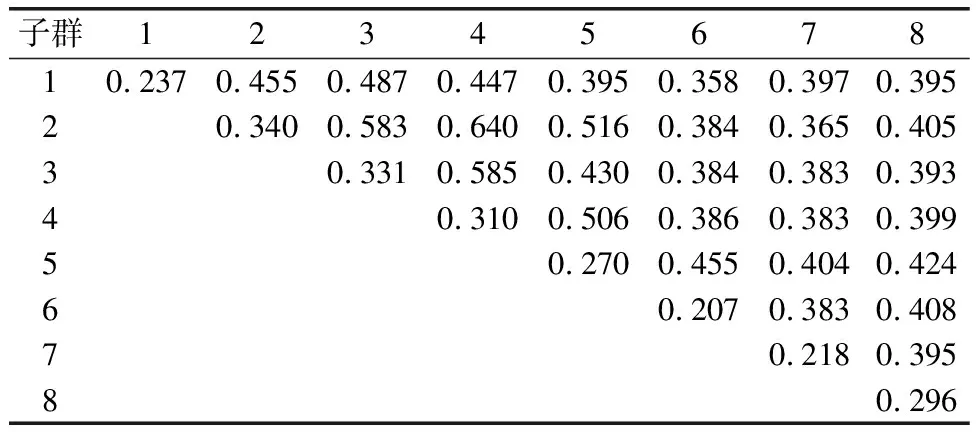

3.3.3 凝聚子群分析

活化空间网络仍有被拆分的遗址文化空间单元在子群中聚集的现象,且子群内空间单元的数量分布更为平均,表明空间单元活化利用与遗址的内核文化、空间环境基本保持一致(表5)。子群密度总体变化波动不大,子群内部及子群相互间关联程度相近,仅少数子群(子群内部:子群2,3,4;子群间:子群2和3,子群3和4,子群4和5)密度偏高。活化空间网络受现代各类活动影响较大,子群密度关系与行政区划存在较大关联,仅陕西出现子群内部单元交叉分布的情况,一方面体现了遗址文化空间单元管理和文化生态环境区域化特征,另一方面也体现了陕西遗址文化空间单元集中区域遗址活化利用的复杂性。

表5 活化空间网络凝聚子群密度

4 结论与建议

4.1 结论

(1)地理空间地域性和文化空间地域性。类别、年代、形态特征各异的大遗址文化空间突破了时间、文化和空间的壁垒,交错重叠于同一现实维度中,表现出空间地域性的特征;历史空间网络中空间单元的关联关系则体现了主导文化引导空间拓展建设所形成的文化地域性的特征。空间地域性和文化地域性在流域中叠加后呈现出以陕西和河南为核心的中心聚集、边缘散射的空间结构特征。

(2)物质载体的延续传承性和广泛互通性。黄河流域大遗址文化空间物质建设分为历史物质空间和现代文化空间建设两个阶段。历史物质空间建设中遗址材料、建筑工艺、空间形式等延续演变并逐渐趋于复杂综合;在历史本体基础上经同时间段采取保护而形成的现代遗址文化空间中,由物质空间关系网络可知物质空间本质内涵相似。两种差序时段空间建设促成流域空间物质载体延续互通的特征,此特征整体差异小,地理空间限制相对不明显。

(3)流域大遗址文化空间总体发展程度不高,空间利用结果多样化,空间单元发展阶段不同,存在明显的与城市、乡村协同空间发展二元分化特征。历史空间网络中仰韶、周、汉、唐等文化发展突出,物质空间网络和活化空间网络中城市地区大遗址文化空间使用与利用效率高。而相对于流域空间整体特征,部分空间单元在历史、物质和活化空间网络中的发展次序并未一致对应,内部系统关系错位,表现为具备资源发展条件却未有效利用的空间状态。大遗址文化空间单元的差异化层次关系为其空间建设提供了重要的方向引导,有利于空间单元与整体空间的融合,促进流域空间的稳定,发展潜力巨大。

4.2 建议

(1)片区化管理,组团发展。根据流域大遗址文化空间现状所呈现的聚集特征,形成以陕西和河南双片区为主、流域边缘片区为辅的规划结构,并综合考虑各类空间网络凝聚子群分析结果,以物质空间网络凝聚子群划分结果为基础,历史空间网络凝聚子群结果为核心,活化空间网络凝聚子群为引导,建立相应的空间组团局部结构,加强流域大遗址文化空间的整体性、系统性。

(2)明确主体,突出重点。以空间组团化结果为基础,结合空间单元的物质、历史和活化等资源条件,将组团中的空间单元分层次定位为重点发展、一般发展和普通保护,形成主次分明的空间发展次序,合理配置现有空间资源,使遗址文化空间得到最有效的利用,避免盲目的扁平化空间发展。

(3)信息输送,协同发展。在流域内不同大遗址文化空间单元间建立信息传送的渠道,通过信息的传递、利用,实现空间以优带劣、协同发展、共同繁荣。具体步骤为根据大遗址文化空间单元的现状将其分为发展好和不好两类,历史文化信息的输送整体上从发展不好的空间单元向发展好的空间单元输送,当空间单元属于同发展类型时则根据其历史空间网络点度中心性值由低向高进行输送;空间活化利用信息和物质建设信息输送与前者相反,整体上从发展好的空间单元向发展不好的空间单元输送,当空间单元属于同发展类型时则根据活化空间网络和物质空间网络点度中心性值由高向低进行输送。