新工科背景下“电磁场理论”课程研究与建设

寇志伟 李永亭 刘利强 王 刚

(内蒙古工业大学 电力学院,呼和浩特 010051)

新工科是国家基于世界格局的新变化、国家发展的新形势与立德树人新要求而提出的,是实现我国从工程教育大国走向工程教育强国的工程教育改革战略[1]。其着力于培养具有全球视野、创新精神和实践能力的复合型人才与能够担当民族复兴大任的时代新人[2]。为此教育部在2017年2月发布了《高等教育司关于开展“新工科”研究与实践的通知》,并组织实施了“复旦共识”“天大行动”及“北京指南”。2019年10月,高等教育司吴岩司长在国际机械工程教育大会上指出在新一轮科技革命和产业变革加速演进的背景下,“新工科”必须主动拥抱现代信息技术,加快发展“互联网+高等教育”和“智能+高等教育”新形态,加快建设慕课、虚拟仿真等教学资源,以现代信息技术提升教学效果,培养学生智能时代的核心竞争力[3]。2019 年12月教育部将具有高阶性、创新性和挑战度的“金课”统一为实施一流课程的“双万”计划,其是新工科课程建设的重要内容和持续环节,是体现“以学生发展为中心”理念的“最后一公里”,是实现中国高等教育质量特别是人才培养质量“变轨超车”的关键一招。随后国内高校相继开展了基于新工科背景的课程研究与建设活动,探索构建新兴工科和传统工科相结合的新工科教学模式[4]。

内蒙古工业大学的“电磁场理论”课程是自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程专业的技术基础课,对于学生培养解决工程实际问题的能力,树立严谨科学态度、掌握正确思维方法、提高基本工程素养具有重要的作用。因此,基于新工科背景研究“电磁场理论”课程的建设与教学模式对于构建符合时代特色的新工科教学体系与专业人才培养体系,提高课程的“两性一度”,践行立德树人根本教育任务,培养能够适应时代和未来变化的卓越工程人才具有重要的意义。

1 课程特点与建设思路

“电磁场理论”课程体系完整,内涵丰富,概念抽象,与数学联系紧密,具有较强的理论性与工程性。“电磁场理论”不仅是日趋发展的电工、电子和信息技术的理论基础,也旁及了军事、医疗、航天、地质等众多领域,有着非常广泛的应用。

新工科是实现我国从工程教育大国走向工程教育强国的战略性教育理念,对高等工科专业的教育理念、培养体系与教学思路等提出了全新的要求。因此对于“电磁场理论”课程的建设与教学,需要突出新工科“以立德树人为引领,以应对变化、塑造未来为建设理念,以继承与创新、交叉与融合、协调与共享为主要途径,培养未来多元化、创新型卓越工程人才”的内涵[1,5],根据新时期专业人才培养对课程的要求,融合应用教育信息技术与虚拟仿真技术建设符合时代特色的新工科课程体系,创新课程评价考核指标,构建以学生发展为中心的工程导向型闭环教学模式,可以更加有效地激发学生专业学习的积极性与掌握工程技术的能动性,培养适应新时代发展要求的电气类工程技术人才。

2 课程建设

2.1 注重场论基础,重构课程框架

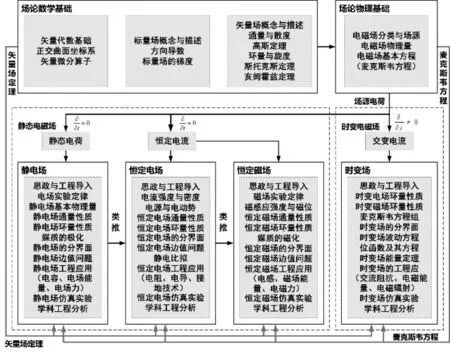

矢量分析与场论基础是“电磁场理论”的主要分析工具与方法,涉及了基本数学工具、坐标系定义、场的本质与分析、场量关系与应用、理论辩证与实验描述等方面。因此在课程的教学中要注重场论基础对电磁场整体知识体系的建构。结合内蒙古工业大学“电磁场理论”课程(课内40学时,课外20学时)的专业培养目标,按照新工科课程建设的思路,将课程的教学内容进行了重构,如图1所示。

图1 “电磁场理论”课程知识体系

场论数学基础与物理基础奠定了“电磁场理论”的基石,其分别从数学工具与物理本质引出了静态场与时变场的研究思路与方法。例如矢量场的散度(通量性质)与旋度(环量性质)科学地揭示了电磁场的源,并由亥姆霍兹定理唯一地确定了电磁场的基本方程,形成了电磁场学习的鲜明主线。积分形式的基本方程从宏观角度给出了电磁场的基本性质与分界面的特性,微分形式的基本方程从局部角度确定了电磁场的特性,并且通过散度定理与斯托克斯定理实现了相互导出。麦克斯韦方程组高度概括了电磁场的基本性质,奠定了电磁学理论体系的基础,阐明了电磁场的本质,并且通过场源与时间的关系确定了时变场与静态场的基本方程。

2.2 注重价值引领,融合思政元素

课程思政教育是贯彻高等院校为党育人、为国育才根本任务以及把理想信念教育和社会主义核心价值观教育融入教学过程的主要方式。“电磁场理论”课程支撑了诸多大国重器技术,如无线充电、直流输电、雷达、通信、导航、航天、电子对抗、电磁干扰等。结合“电磁场理论”知识体系,从课程地位、课程内容与学科领域等角度将思政元素有机融合到教学内容中,突出新工科的立德树人作用,使学生树立崇高理想并具备科学辩证思维,坚定专业信念,培养科学精神与工程素养,厚植家国情怀,具备时代特色的全球视野与责任担当。

2.3 注重问题探究,导入工程问题

随着科学技术的发展,电磁场在工程科技领域应用更加宽广,在电气学科应用发展以及相关学科的交叉渗透过程中成为了诸多新兴科技的生长点与大国重器研发的突破点,电磁场的研究对技术发展与工程实践的指导具有重要意义。

因此,课程组在“电磁场理论”的教学过程中,提出了工程导向型新工科课程教学思路,如图2所示。根据课程内容按章导入工程实践问题,引出基本教学内容,联系工程应用,研究实践问题,探究技术前沿,充分发挥学生主体、教师主导的作用。

工程应用内容为电磁场知识在电气学科相关课程的联系与应用,也是电磁场课程的传统教学内容,可以培养学生基本的工程实践能力。课程创新性地引入了学科工程与前沿探究内容。学科工程内容为电磁场在电气学科的典型应用,并且引入了虚拟仿真工具Matlab与Comsol Multiphysics,通过几何建模与仿真分析的科学研究方法,使得学生对电磁场工程问题的思考更加深入,突出了课程的高阶性与创新性,培养了学生运用科学方法研究科学问题的能力。前沿探究内容为以技术前沿或工程实践为依托,提出基本的课题方向,引导学生以小组自主学习,分析研究,并以课题研究的形式撰写研究报告最终展示汇报,突出了课程的挑战度,培养了学生的自主学习、团队协作与创新意识。工程导向型的教学思路很好地激发了学生的工程意识、探究意识与创新意识,培养了学生自主学习能力与问题解决能力。

2.4 注重具象教学,引入虚拟仿真

电磁场是一个空间矢量场,既可以是与时间无关的静态场,也可以是随时间变化的时变场。如果应用虚拟仿真技术将这个抽象的空间矢量场形象化地模拟出来,直观地展现电磁物理量随空间、时间的变化规律,使得抽象的概念具象化,则能显著增强学生对抽象的概念和理论的理解。从而激发学生学习研究电磁场的兴趣,促进学生知识的吸收与能力的提高。因此,课程组基于虚拟仿真技术设计了“电磁场理论”的虚拟仿真教学结构,如图3所示。

图3 “电磁场理论”课程的虚拟仿真教学

仿真演示模块基于Matlab软件,将电磁场内容中抽象的场量、模型等理论知识可视化,并嵌入到对应的教学内容中,将抽象难懂的知识具象化、直观化,从而加深学生对知识点的理解,激发学习兴趣,提升教学效果。工程分析模块基于Comsol Multiphysics多物理场仿真软件,对同轴电缆、直流双线、三相架空线缆、三相异步电动机与同步发电机等典型电气工程设备建模,并简单分析其电场与磁场环境,建立“电磁场理论”教学与实践教学相结合的课程体系。从而培养学生的工程实践、综合分析与解决问题能力,提高课程的高阶性、创新性与挑战度,突出了课程的新工科特征。

2.5 注重信息技术,优化教学资源

教育信息化支撑教育现代化,新一代信息技术高效地推动了教育质量的提升,“新工科”必须融合“互联网+”和“智能+”新形态,才能更好地实现中国工程教育的“变轨超车”,提升工程教育教学效果,培养学生智能时代的核心竞争力[6]。“电磁场理论”课程基于新工科内涵与教育信息技术,依托优慕课网络教学系统与雨课堂智慧教学平台,建设了思政与专业融合、工程与理论融合、线上与线下融合的新工科在线教学资源,内容包含了电磁工匠、学科工程、大国重器、实验探索与虚拟仿真等新工科资源模块。

2.6 注重工科思维,构建新工科考评指标

课程的考核与评价结果是课程教学理念评价与教学效果考核的主要体现。科学有效的考核与评价指标能够更加客观地反映学生知识学习与能力培养的达成情况,促进教育目标的实现。因此,围绕高校工程教育发展战略“三问三构建”思路[7],课程组设计了基于信息教育技术与新工科思维的学习考核与评价指标体系,构建了以学生发展为中心的多维度动态考核与教学评价方式,如图4所示。

图4 多维度考核与教学评价指标

课程的多维度考核指标包含了教学过程考核(线上30%)、工程研究考核(线上20%)、期末考试考核(50%)与延伸拓展考核(+20%)四类一级指标。其中,学生的课程成绩主要由前三类指标考核,第四类为延伸考核指标。

教学过程考核是以学生学习为中心的考核方式,包含了课前、课中、课后与单元测试等环节,融合应用了优慕课与雨课堂智慧教学平台,实现了教学过程的全程在线考核。工程研究考核是针对探究学习与虚拟仿真设置的考核指标。探究学习与虚拟仿真均以小组为单位,按照图2的学科工程与前沿探究选题或自主选题的电磁场问题开展原理与应用探究,以及电气学科工程问题的虚拟仿真,将工程应用与前沿技术中的电磁场问题引入到教学中,激发学生对掌握工程技术与探索科学原理的兴趣。期末考试选用线上或线下的闭卷考试方式,主要考核“电磁场理论”的基本概念、基本原理、重要定理的内涵与应用,可以系统全面地检测学生的知识掌握情况。拓展考核是一种附加形式的延伸考核方式,注重学生“电磁场理论”课程的学习延伸,探究相关科学问题,申报相关研究项目,训练科学研究能力。该考评方式的实施,有效地激发了学生的学习兴趣,保障了学生的主体地位,全面考核了学生的综合能力,有力促进了学生知识、能力和素质的全面发展。

3 教学实践与评价

3.1 课程教学实施

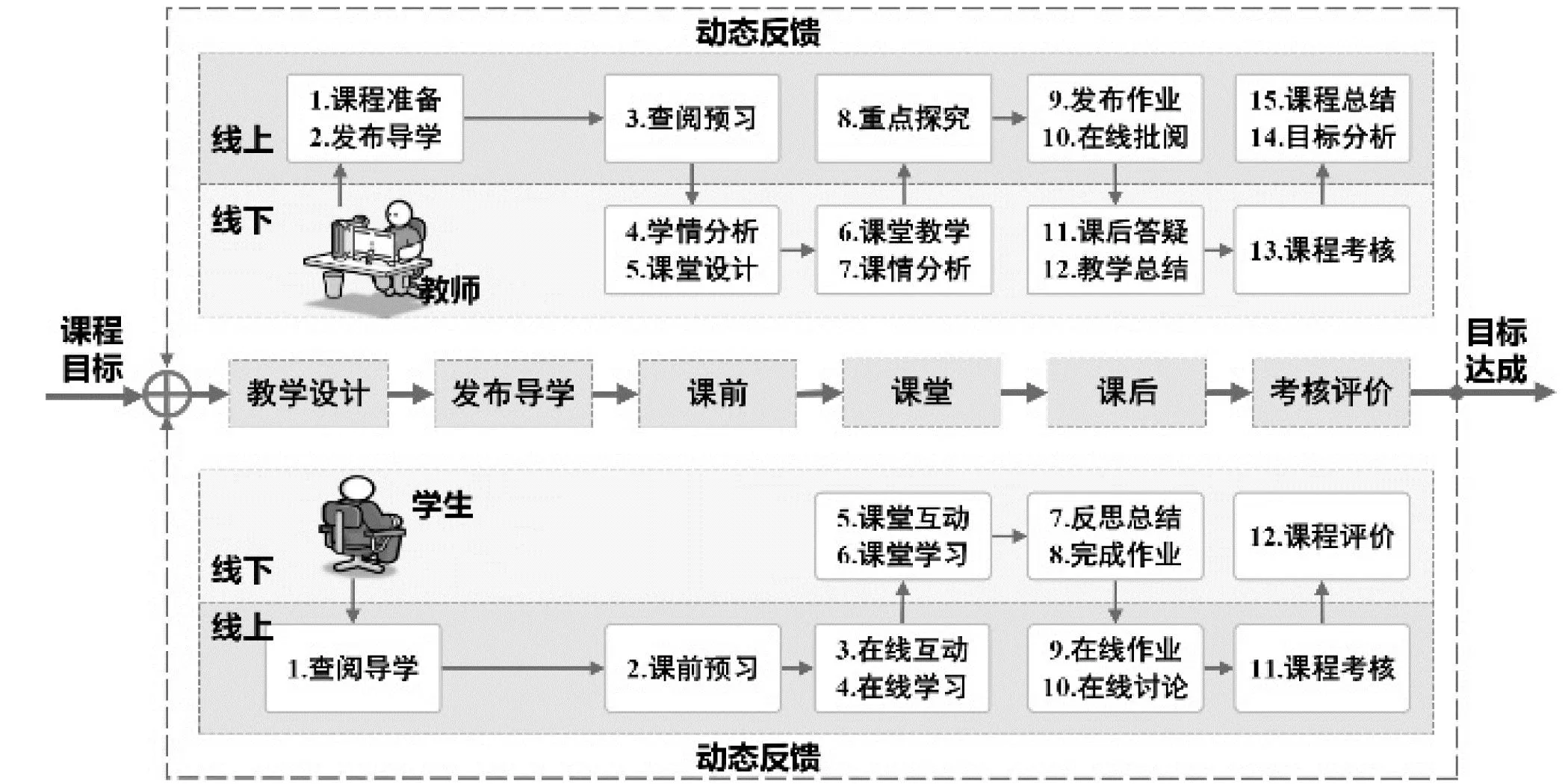

根据课程建设思路,课程组经过多年的探索与实践,构建了基于教育信息技术与虚拟仿真技术的线上线下深度融合的工程导向型动态闭环教学模式,包含了教学设计、工程导学、课前教学、课堂教学、课后教学与考核评价等环节,如图5所示。

图5 工程导向型动态闭环教学模式

首先是课程设计环节,教师根据课程目标与考核评价分析进行教学设计并动态调整。在工程导学与课前教学环节,教师在线发布工程案例与课程导学,引导学生进行预习与针对性自主学习,学生在线完成学习与预习测试。课堂教学环节以学生为主体实施混合式教学,教师根据学生线上预习与测试情况以及学生课堂互动确定教学重点难点实施教学。教师基于雨课堂组织教学内容逐项进行,并采用仿真、讨论、讲解、探究等方式,引导学生对知识进行理解、描述与讲解,然后由教师补充、小结。课后教学环节是教师发布作业、在线答疑并参与知识点讨论,学生在线参与讨论,提出问题,并且完成作业,巩固并加深对知识点的理解。在考核评价环节,教师根据课程目标与考核方式组织学生参与工程研究考核、期末考试考核与延伸拓展考核,学生参与考核并对课程、教师以及教学模式进行评价。教师进行课程总结,对考核成绩、目标达成度、课程延伸度、学生满意度与学生反馈进行分析思考,并动态调整教学设计,持续改进教学模式。

3.2 课程实施效果

1)课程目标达成度

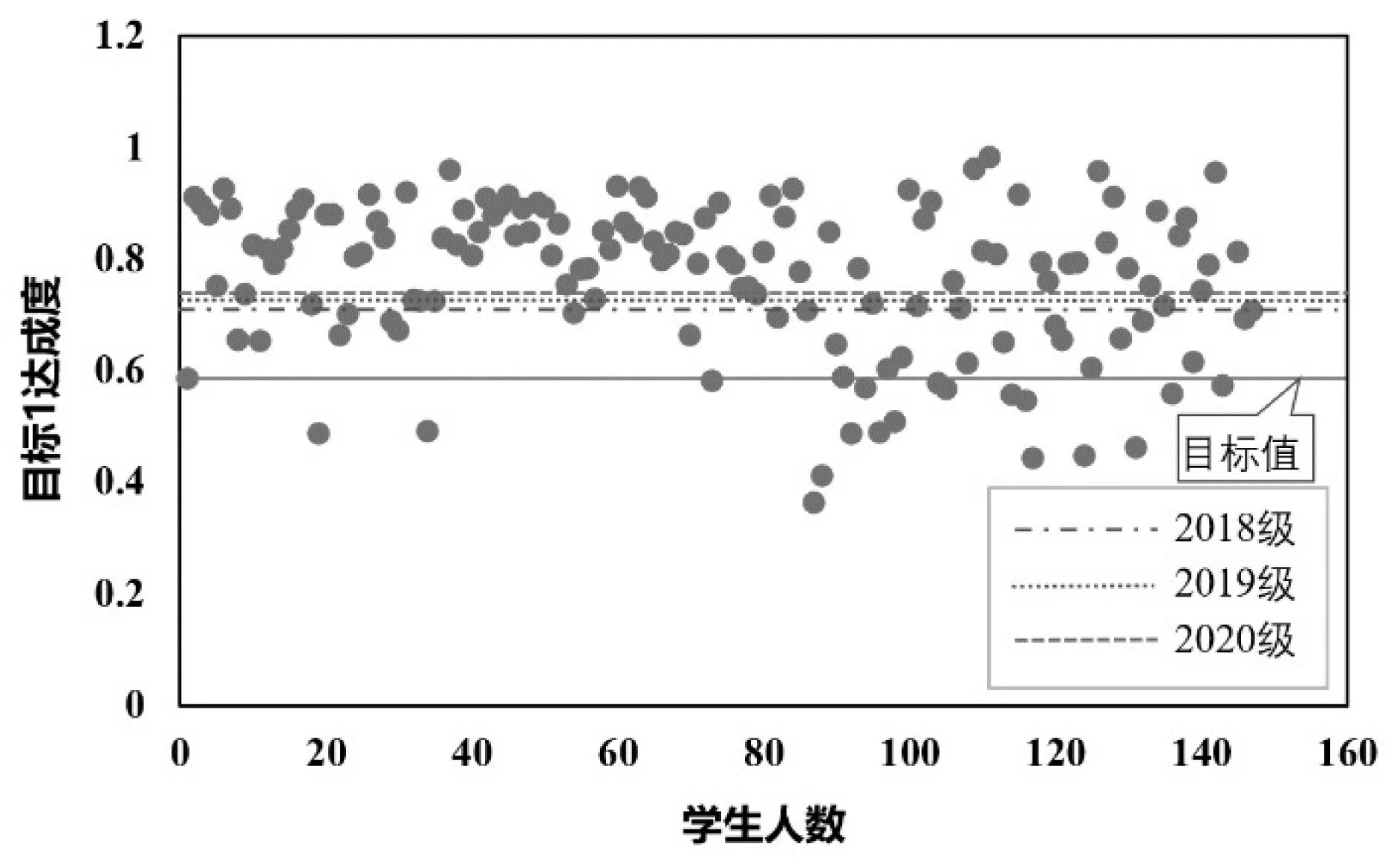

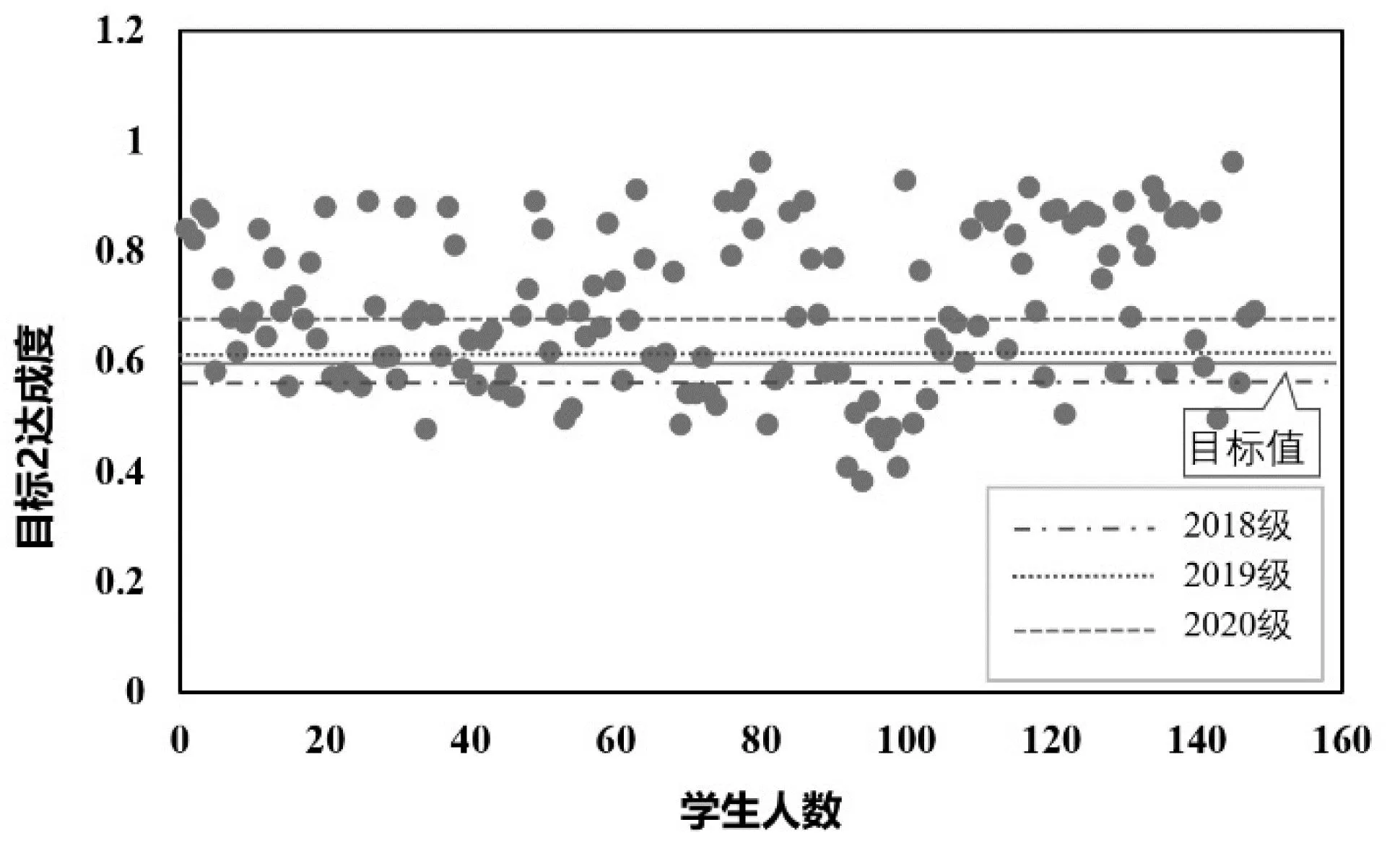

线上线下深度融合的新工科课程动态闭环教学模式实施以来,课程目标达成度变化如图6、图7所示。其中,课程目标1(知识目标)的达成度由2018级的0.73提升到了2020级的0.76(图6散点图),课程目标2 (能力与素质目标)的达成度由2018级的0.59提升到了2020级的0.69(图7散点图)。由图可知,能力与素质目标的提升比较明显。

图6 知识目标达成度散点图

图7 能力与素质目标达成度散点图

2)课程延伸参与度

课程的新工科建设有效激发了学生的学习兴趣与科学探究积极性,课程延伸效果非常明显。特别是学生参加电磁场方向的课外创新实践、学科竞赛与大学生科技项目获批人数逐年上升,如图8所示,延伸支撑了课程目标的达成,突出了新工科课程的创新性与高阶性,较好地发挥了课程育人功能,较好地实现了能力培养与价值塑造的培养目标。

图8 课程的延伸参与度柱状图

4 结语

在新工科背景下,研究与建设符合时代特色的课程教学模式是高等教育面临的重要课题。本文分析了新形势下“电磁场理论”课程的特点,基于新工科建设内涵与专业人才培养对课程的要求,提出了课程的建设思路。通过重构课程知识框架,融合课程思政,导入工程问题,引入虚拟仿真,优化在线资源,设计新工科考评方式,构建了基于教育信息技术与虚拟仿真技术的线上线下深度融合的工程导向型动态闭环教学模式,并且在教学过程中进行了实践与反馈改进。教学实践表明,课程的建设与新模式的实施提升了教学目标达成度与延伸参与度,很好地实践了新工科的建设内涵,对于新形势下新工科课程建设、实践与持续改进具有重要的意义。