山西太岳山不同针叶纯林及混交林土壤有机碳库的变异性1)

贾匡迪 王勇强 高雨 周志勇

(北京林业大学,北京,100083) (山西灵空山国家自然保护区管理局) (北京林业大学)

“碳达峰,碳中和”已成为本世纪中叶我国生态环境建设的重要战略目标。森林因其较高的物质生产能力和巨大的碳储存能力,在“碳中和”目标实现过程中被寄予了厚望。有研究显示,在适当的经营管理措施下,我国森林可在2050年之前一直发挥着“碳汇”的功能[1]。土壤有机质是表征土壤质量的重要指标,有机质分解产物的性状间差异及其与矿物质颗粒的互作能够调控土壤有机碳组分,影响土壤碳库的稳定性[2-4]。活性有机碳一般是指易被土壤微生物分解利用的碳组分,能够灵敏地反应土壤碳库变化[5]。非活性有机碳通常由大分子量、化学结构更为稳定的分解产物构成,有些会与矿物质颗粒结合,形成具有较长周转周期的稳定有机碳[6]。Blair et al.[7]根据有机碳的抗氧化性强弱,把土壤有机碳分为活性有机碳和非活性有机碳,并在碳库指数(CPI)和碳库活度指数(AI)的基础上提出了碳库管理指数(CPMI)的概念[8]。碳库管理指数反映不同林型下土壤有机碳(SOC)数量和质量的变化,数值升高代表碳库向良性方向发展,数值降低则表示碳库质量下降。近年来,碳库管理指数常被用于评价不同土壤环境时土壤有机碳质量变化[9]。

土壤有机碳及其组分质量分数会受林分类型的影响[10]。研究发现,相比针叶林,针阔混交林具有更高的活性有机碳质量分数[11]。也有研究证实,相比针阔混交林,阔叶混交林更助于积累惰性碳和增强碳库稳定性[12]。此外,土壤养分元素和酶活性对土壤有机碳及其组分的分布也会产生影响。土壤中氮素的可获得性可以改变土壤微生物群落组成,抑制深层土壤有机碳矿化,促进土壤有机碳贮存[13]。在土壤有机碳的转化过程中,胞外酶活性调控土壤有机碳矿化,水解酶(β-葡萄糖苷酶,纤维二糖水解酶)参与活性碳转化,氧化酶(过氧化物酶,多酚氧化酶)则主要参与惰性碳转化[14]。综上所述,各种生态因子直接或间接调控土壤中有机碳质量分数及其组分的分布和稳定性。

油松(Pinustabuliformis)和华北落叶松(Larixgmeliniivar.principis-rupprechtii)作为华北地区的主要造林树种,在水土保持、气候调节等方面发挥重要作用[15]。近年来,相关研究人员主要针对不同发育阶段油松林土壤碳组分及土壤碳稳定性等开展研究[16-17],不同林分类型间土壤碳库质量呈现何种变化趋势还亟待研究。因此,本研究以山西太岳山林区油松林、华北落叶松林、油松落叶松混交林3种人工林为研究对象,依据野外调查和室内分析,探究了不同林分类型对土壤有机碳及碳库管理指数的影响及影响土壤碳库管理指数的因子,以期为山西太岳山林区土壤碳库未来管理提供参考。

1 研究区概况

研究区位于山西省长治市太岳山林区(地理中心坐标为:36°40′1″N,112°4′28″E),当地的森林覆盖率达60%,属暖温带半湿润大陆性季风气候,年均气温8.6 ℃,年均降水量650 mm,降雨主要发生在7—9月。土壤主要为棕壤土,山体基岩以石灰岩和花岗岩为主。区内代表树种有油松、华北落叶松、辽东栎(Quercusliaotungensis)、山杨(Populusdavidiana)、白桦(Betulaplatyphylla)等;常见灌木树种有黄刺玫(Rosaxanthina)、沙棘(Hippophaerhamnoides)、胡枝子(Lespedezabicolor)等,常见草本植物有莎草(Cyperaceae)及苔草(Carextristachya)等。

2 研究方法

2.1 试验设计与土样采集

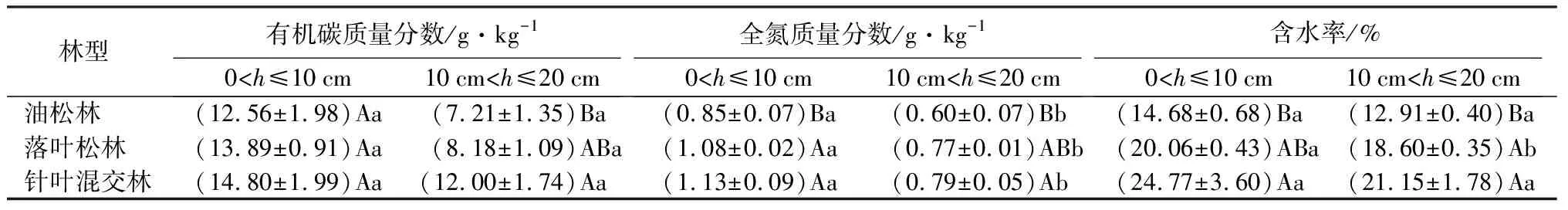

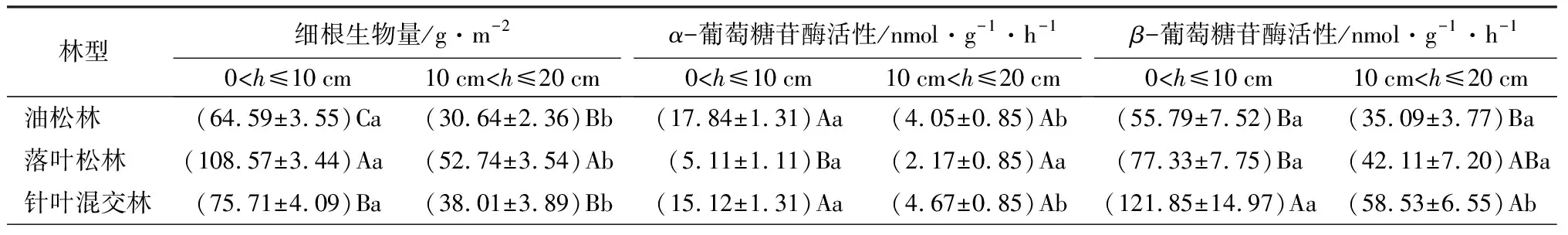

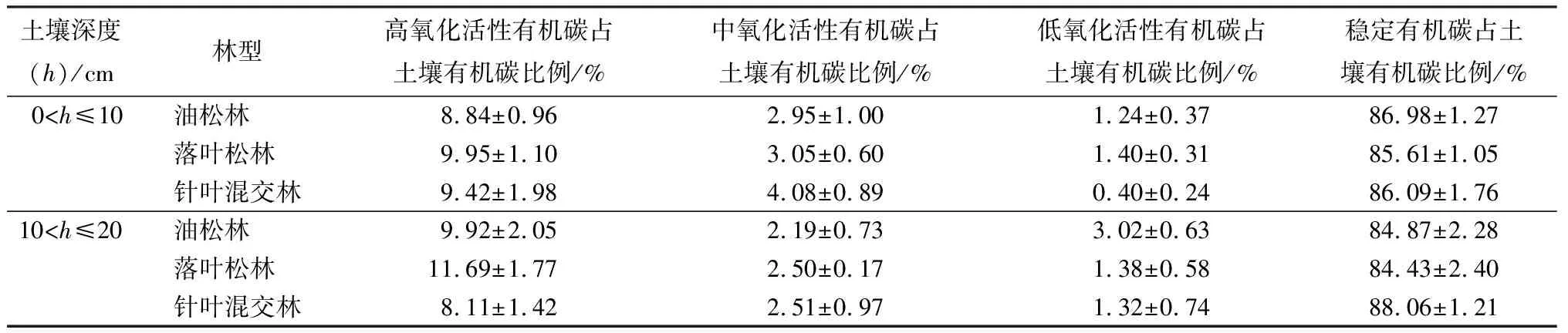

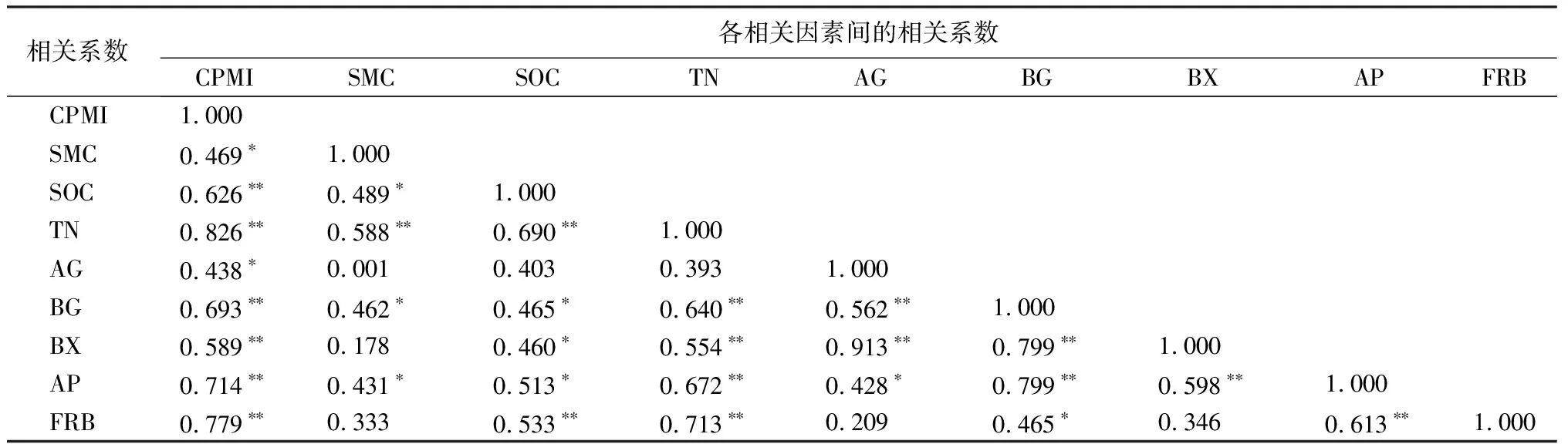

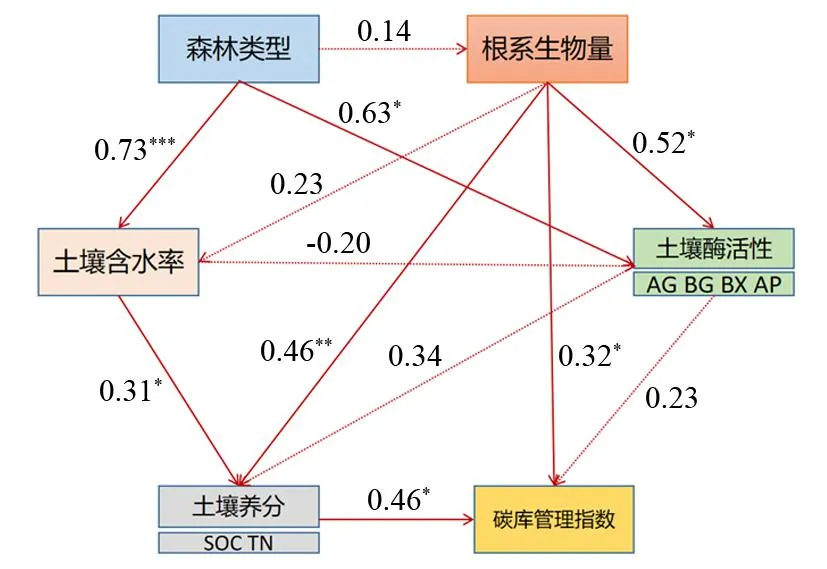

2019年7月,在山西太岳山森林生态系统国家定位观测研究站西南向10 km的水洞川,分别选取相同林龄的油松、华北落叶松、油松落叶松混交林为研究对象,在各人工林内分别布设4块30 m×30 m的样地,共12块。各样地情况如表1所示。每块样地采用“V”字形法随机设置3个采样点,去除地表凋落物,用土钻在每个样点分别采集土层深度(h)为0 表1 样地基本信息 带回实验室的土壤样品一部分在室内自然风干,风干土壤经过研磨后过0.18 mm筛,采用重络酸钾氧化法测定土壤有机碳;凯氏定氮法测定土壤全氮。土壤易氧化碳采用Chan et al.[18]提出的湿氧化法测定:向500 mL锥形瓶中加入1.0 g土壤,然后添加适量重铬酸钾(0.167 mol·L-1),用移液枪对不同土壤中分别加入5、10、20 mL质量分数为98%的浓硫酸,分别对应浓度为6、9、12 mol·L-1硫酸氧化条件下所对应的土壤有机碳质量分数,使用浓度为1 mol·L-1的FeSO4溶液进行滴定,高氧化活性有机碳(F1)是浓度为6 mol·L-1硫酸氧化的土壤有机碳质量分数;中氧化活性有机碳(F2)是浓度为9 mol·L-1硫酸氧化的土壤有机碳质量分数减去浓度为6 mol·L-1硫酸氧化的土壤有机碳质量分数;低氧化活性有机碳(F3)是浓度为12 mol·L-1硫酸氧化的土壤有机碳质量分数减去浓度为9 mol·L-1硫酸氧化的土壤有机碳质量分数;稳定有机碳(F4)是土壤有机碳质量分数减去浓度为12 mol·L-1硫酸氧化的土壤有机碳质量分数。另一部分冷藏保存的新鲜土壤用于酶的测定,土壤酶α-葡萄糖苷酶、β-葡萄糖苷酶、β-木糖苷酶、酸性磷酸酶活性采用微孔板荧光分析法测定。 碳库管理指数用于反映不同林型土壤质量变化,本研究以该地区林分特征较为一致的40年生油松林[16]为参考,计算各林型的碳库管理指数。公式如下: 活性碳质量分数=高氧化活性有机碳质量分数+中氧化活性有机碳质量分数+低氧化活性有机碳质量分数。 碳库活度=活性碳质量分数÷(总碳质量分数-活性碳质量分数)。 碳库活度指数=各林型土壤碳库活度÷参考碳库活度。 碳库指数=各林型土壤有机碳质量分数÷参考土壤有机碳质量分数。 碳库管理指数=碳库指数×碳库活度指数×100。 碳库活度指数、碳库指数、碳库管理指数均反应了土壤有机碳库的质量。碳库活度指数增加表明有机碳更容易被微生物降解并被植物吸收利用;碳库指数增加表明该林地土壤在碳积累方面有所提升;碳库管理指数增加表明该林地土壤在碳库稳定性方面有所改善。 使用Excel 2016进行数据整理,应用SPSS22.0对数据进行统计分析,采用单因素方差分析(one-way ANOVA)和LSD法对不同林型及土层的土壤酶活性及其理化性质进行多重比较,差异显著性水平为α=0.05。采用Pearson相关系数探究土壤碳库管理指数与土壤理化性质及生物性质的相关性。采用AMOS26.0构建结构方程模型,通过Pearson相关系数检验,筛选显著影响土壤碳库管理指数的因子作为构建结构方程模型的基本变量,分析变量间的路径系数和相关系数。通过卡方和自由度的比值、比较拟合指数(CFI)、均方根误差(RMSEA)检验模型优良度。 如表2所示,在3种不同森林类型的土壤中,土壤有机碳质量分数(SOC)、土壤含水率(SMC)及全氮质量分数(TN)在0 在0 表2 不同林型间土壤理化性质 细根生物量在不同林型间表现出显著差异(表3)。3种森林类型的上、下2个土层中,细根生物量(FRB)的变化规律均为华北落叶松林最高,混交林次之,油松林最低。在0 如表3所示,在0 表3 不同林型间细根生物量及土壤酶活性 林型β-木糖苷酶活性/nmol·g-1·h-10 如表4所示,土壤稳定有机碳占土壤有机碳的比例最大,为84.43%~88.06%。华北落叶松林各土层中稳定有机碳分配比例均低于油松林和混交林。在0 3种不同林型的土壤碳库管理指数如表5所示。华北落叶松林各土层土壤碳库活度和碳库活度指数均高于油松林及混交林,但不同林型间差异不显著。3种林分类型碳库指数由大到小依次为混交林、华北落叶松林、油松林,其中,10 cm 表4 不同林型土壤氧化活性碳组分占有机碳的比例 表5 不同林型间土壤碳库管理指数 将0 选取土壤碳库管理指数的影响因子建立碳库管理指数与土壤理化性质、生物性质的结构方程模型(卡方自由度为1.037,拟合指数为0.995,均方根误差为0.04;图1)。结构方程模型显示,森林类型的转变对土壤含水率和土壤酶活性产生直接显著正效应(P<0.05),对根系生物量产生直接正作用,但无显著性。根系生物量对土壤养分、土壤酶活性有直接显著正作用(P<0.05)。土壤养分、根系生物量对碳库管理指数产生直接显著正效应(P<0.05)。综合来看,结构方程模型适配良好。 总体而言,森林类型的转变通过影响土壤含水率、根系生物量、土壤酶活性间接影响土壤养分和碳库管理指数。 表6 土壤环境因子与碳库管理指数的相关关系 SOC为土壤有机碳质量分数;TN为全氮质量分数;AG为α-葡萄糖苷酶;BG为β-葡萄糖苷酶;BX为β-木糖苷酶;AP为酸性磷酸酶,实线箭头为显著路径(P<0.05);虚线箭头为不显著路径;拟合指数为0.995,大于0.900;均方根误差为0.040,小于0.050;卡方自由度为1.037,小于3.000。 森林类型不同,地表凋落物储量及构成、树木根系的生长发育、凋落物分解速率等方面都有一定差异,这会造成不同林分土壤理化性质出现差异[19]。本研究结果显示,不同林分类型土壤有机碳质量分数由大到小依次为混交林、华北落叶松林、油松林。土壤有机碳反映了以植物残体为主的有机物输入与土壤微生物分解为主的有机物输出之间的动态平衡。一般而言,土壤有机碳受林分类型、凋落物、土壤环境影响。林分混交后,林内环境条件和植被覆盖的改善能够增强微生物活度,加速凋落物分解速率,使营养元素更容易释放,促进有机碳积累[20]。同时,林分混交使森林土壤的持水能力得到明显改善。本研究中,混交林中上、下两个土层的土壤含水率均显著高于油松林。较高的林冠郁闭度及地表凋落物有效减缓森林内的水分蒸发,提高土壤的水分含量[21]。3种林分类型0 土壤酶主要来源于凋落物、根系分泌物及微生物活动,受底物供应的强烈影响[23]。本研究显示,混交林中β-葡萄糖苷酶、酸性磷酸酶活性均高于华北落叶松林及油松林。混交林中较多的地表凋落物在土壤表面累积,这有利于提高土壤养分[24]。氮元素往往与碳元素一起,为微生物提供底物,底物增加时,微生物代谢活动增强,因此提高了土壤酶活性[25-26]。不同的树种组成具有不同的酶活性和独特的微生物群落,这也是影响土壤养分动态和有效性的因素之一[27]。落叶松林中α-葡萄糖苷酶、β-木糖苷酶活性显著低于油松林和混交林,这与落叶松凋落物单宁、树脂等酸性物质质量分数高,导致土壤酸化有关,且落叶松林地土壤pH较低,会抑制相关微生物的活性[28]。α-葡萄糖苷酶及β-木糖苷酶主要促进可溶性糖类和纤维素分解,而油松凋落物中粗纤维含量最高,属于较难分解的有机物质[29],所以这两种酶活性较高。 土壤活性有机碳占有机碳库的比例较小,是土壤碳库中最活跃的部分。华北落叶松林中高氧化活性有机碳所占比例高于油松林和混交林,稳定有机碳占土壤有机碳的比例低于油松林和混交林。华北落叶松林高氧化活性有机碳所占比例与土壤碳库活度指数变化一致,说明其土壤碳库活度较好。有研究显示,土壤完全分解层中油松凋落物的可溶性糖质量分数显著低于落叶松,油松林中有机质质量分数也低于落叶松林[30]。不同树种凋落物输入的数量和质量差别较大,不同树种根系及微生物区系也有差异[31]。本研究中,华北落叶松林的根系生物量远高于油松林,进而导致土壤有机碳及其组分出现差异。不同林型间稳定有机碳占比均显著高于其他组分占比,说明该地区土壤性质较稳定,不同森林类型的有机碳主要以稳定形式存在。 土壤碳库管理指数不仅反映土壤有机碳组分的变化,还反映外界环境变化对有机碳总量的影响,可以表征土壤有机碳的质量和碳库稳定程度[32]。有研究以南亚热带红锥人工纯林为参考,计算不同红锥混交林的碳库管理指数。该研究发现,在0 探讨土壤中生物因子及非生物因子与有机碳质量分数的关系一直是生态学研究领域的热点问题,明确影响土壤碳库变异的主导因素对森林可持续经营具有重要意义[33]。结构方程模型在模拟验证多因素间复杂关系时具有强大优势,目前已被广泛应用于生态学研究领域。本研究采用根系生物量、α-葡萄糖苷酶、β-葡萄糖苷酶、β-木糖苷酶、酸性磷酸酶表征生物因子,土壤含水率、有机碳质量分数、全氮质量分数表征非生物因子,构建结构方程模型以探讨各因子对土壤碳库管理指数直接及间接影响。结果表明,不同森林类型对碳库管理指数的影响有3条途径。首先,不同森林类型通过影响土壤含水率和土壤养分质量分数间接影响碳库管理指数;其次,不同森林类型对碳库管理指数的影响是通过其对根系生物量的影响来中介的,而根系生物量直接影响碳库管理指数;最后,土壤酶活性受不同森林类型及根系生物量的直接影响,进而影响碳库管理指数。林分类型的转变提高了土壤的水分含量,改善了森林土壤的孔隙度和持水能力。土壤水分通过改变土壤氧化还原电位和微生物活性来减少土壤有机物矿化,促进有机物在土壤中积累[34]。土壤养分质量分数的提高改善了土壤质量,碳库管理指数也得以提高。根系的储量及分解是森林生态系统物质循环过程中不可忽视的一部分。与地上部分凋落物相比,根系的死亡在一年四季中随时发生,其不断向土壤中输送养分,这对于森林土壤碳循环具有更为特殊的意义。相关研究表明,植物死根及根系分泌物会促进土壤中碳的积累[35],这是因为较高的根系凋落物输入量能显著影响土壤有机碳的矿化速率,提高土壤有机碳质量分数[36]。同时,较高的根系生物量为土壤中微生物的生长繁殖提供了能量保障,进而导致土壤微生物分解更多的胞外酶来获取外界土壤养分,调控土壤碳周转。土壤碳库受理化因子和生物因子多方面因素的综合影响。综合3种林分类型的土壤养分、土壤含水率及酶活性的变化可以看出,油松林和华北落叶松林混交模式时土壤碳库质量最高,更有利于土壤碳循环及碳平衡。 太岳山林区相同林龄的不同针叶林土壤中,油松林和华北落叶松林混交改善了土壤环境,提高了土壤养分,土壤含水率及酶活性也呈增加趋势。结构方程模型结果表明,土壤养分、根系生物量、土壤酶活性共同促进了土壤碳库管理指数提高。林分混交提高了土壤碳库质量,有利于天然林的生长发育及生产力的提高。

2.2 土壤理化指标测定

2.3 数据处理

3 结果与分析

3.1 不同林型间土壤理化性质的变化特征

3.2 不同林型间细根生物量及土壤酶活性的变化特征

3.3 不同林型间土壤有机碳组分质量分数及碳库管理指数的变化特征

3.4 土壤碳库质量影响因子分析

4 结论与讨论