2种水土保持林土壤微团聚体组成及其在不同坡位和不同土层间的分布特征1)

卜庆雨 王秀伟 陈桂兰 谷会岩

(东北林业大学,哈尔滨,150040)

土壤微团聚体,是有机-无机复合体经过多次聚合而形成,以不同粒级微团聚体的形式组合在土体内,它的含量和分布对土壤一系列物理性质都有重要影响[1]。微团聚体是土壤结构形成的重要基础,其不同的粒级组成比例对土壤养分供给、改善土壤的通气、渗水性、水力学性质发挥着不同的作用[2-3],也是养分的主要载体[4],它对土壤物理性质和植物生长具有良好的作用。

分形理论自上世纪70年代产生后发展迅速,在描述复杂几何形状方面的优势越来越显著,很快引起了各个学科领域的关注。自20世纪80年代起,分形理论被应用到土壤学科中[5],之后,Tyler et al.[6]、杨培岭等[7]提出了土壤颗粒粒径分布的质量分形维数计算公式;这虽然为土壤值的合理表达提出了一种新的概念,但土壤颗粒质量分形模型的提出,是依据不同粒级土壤颗粒具有相同密度这一不合理假设条件的,因此受到一些学者的质疑。随着土壤颗粒测定方法和精度的提高,其颗粒体积的大小和数量可以利用激光衍射技术准确测量。2005年,王国梁等提出了土壤颗粒体积分形维数的概念,并用土壤体积分形模型对其进行分析验证后认为,土壤颗粒体积分形维数比质量分形维数更具合理性[8-9]。微团聚体分形维数能够反映土壤颗粒大小和质地组成特征,是描述土壤结构的重要指标,也可以反映林地内土壤物理、化学等变化特征[10]。因此,通过分形维数定量化描述坡林地土壤颗粒结构的非均匀性、复杂性程度,明确土壤颗粒粒径组成结构和土壤特性的定量关系以及分形维数和主要养分在坡面的分布特征,在探究土壤结构组成分形之间的关系方面具有重要的应用价值。

东北黑土区不仅是我国重要的商品粮生产基地,也是水土流失较为严重的区域之一[11]。水土保持林则是治理水土流失的有效生物措施[12]。目前,关于东北黑土区水土保持林坡林地的土壤微团聚体坡面分形特征研究的较少,为此,本研究在黑龙江省齐齐哈尔市克山县境内的克山农场,选择位置相邻,坡度、坡向、坡长、林龄基本一致的樟子松水土保持林、杨树水土保持林、坡耕地(对照)为研究对象;在选定的坡面上沿着和坡面等高线垂直的方向分别布设3条样线,每条样线从坡顶至坡底分别设置10个取样点;使用环刀法,按照土层深度(h)采集土壤表层(0 研究地位于黑龙江省齐齐哈尔市克山县境内的克山农场(48°11′~48°24′N、125°7′~125°37′E),地处讷河市与克山县交界处,位于松嫩平原东北部。属于小兴安岭西南麓向松嫩平原过渡的典型黑土区核心地带,地势丘陵漫岗,地貌类型以漫川漫岗为主。海拔240~340 m。该区域土壤类型以黏化湿润均腐土为主,只在部分低洼处镶嵌分布少量的草甸土,属典型黑土区。属温带大陆性季风气候,四季温差大,霜冻早,低温时间较长,严寒干燥。 在克山农场选择位置相邻,坡度、坡向、坡长、林龄基本一致的樟子松水土保持林地、杨树水土保持林地、坡耕地(对照)为研究对象,2022年8月份收获农作物之后,在选定的坡面上沿着和坡面等高线垂直的方向分别布设3条样线作为3个重复,每2条样线之间间隔3 m,每条样线从坡顶至坡底分别设置了10个取样点,每个取样点之间间隔30 m。使用100 cm3的环刀,按照土层深度(h)采集土壤表层(0 采用激光粒度分布仪(BT-9300ST)测定土壤微团聚体的粒径分布、比表面积,土壤粒径分级采用美国农业部制定的土壤粒级(d)标准:d<0.002 mm为黏粒、0.002 mm≤d<0.020 mm为细粉粒、0.020 mm≤d<0.050 mm为粗粉粒、0.050 mm≤d<0.100 mm为极细砂粒、0.100 mm≤d<0.250 mm为细砂(本研究中将0.050 mm≤d<0.250 mm统称为砂粒)。pH,采用电位计法测定;全磷质量分数,采用硫酸-高氯酸消解钼锑抗比色法测定;有效磷质量分数,采用氟化铵-盐酸浸提钼锑抗比色法测定;全氮质量分数,采用半微量凯氏法测定;土壤密度、孔隙度,采用环刀法[13]测定。 根据土壤微团聚体组成不同粒级的体积分数,参考王国梁等[8]提出的分形模型,计算不同粒径土壤微团聚体分形维数(D,以下将体积分形维数简称为分形维数)。 计算关系式VR/VT=(R/λV)3-D,对公式两边取对数可得lg(VR/VT)=(3-D)lg(R/λV)。式中,λV为土壤颗粒分级中最大的粒径、R为某一特定粒径、VR为土壤粒径小于D的颗粒总体积、VT为土壤颗粒总体积、D为土壤颗粒体积分形维数。然后分别以lg[V(r 通过Excel2010对实验所得数据进行整理;用SPSS26.0软件对所测数据进行相关性分析。 运用回归分析方法,计算出樟子松林地、杨树林地、坡耕地(CK)土壤表层和下层微团聚体分形维数。本研究对土壤微团聚体不同粒级(d)范围(d<0.002 mm、0.002 mm≤d<0.020 mm、0.020 mm≤d<0.050 mm、0.050 mm≤d<0.250 mm)占总体积比例(体积分数)情况进行测定,对微团聚体组成粒径进行分级(见表1),供试土壤的分形维数在2.404~2.431之间。3块试验地的微团聚体的组成比例较为相似,可以看出,本研究的2种水土保持林地和坡耕地,微团聚体的主要粒级为细粉粒和粗粉粒2个粒级。细粉粒体积分数最高(为40.47%~46.64%),土壤表层和下层细粉粒体积分数由大到小依次为对照样地、樟子松林地、杨树林地;其次是粗粉粒体积分数(为31.07%~35.04%),土壤表层粗粉粒体积分数由大到小依次为坡耕地、樟子松林地、杨树林地,土壤下层粗粉粒体积分数由大到小依次为坡耕地、杨树林地、樟子松林地;其余的黏粒和砂粒2个粒级占的比例很小,特别是黏粒体积分数仅为5.57%~6.36%,且在土壤下层樟子松林地、杨树林地的土壤黏粒体积分数比坡耕地分别增加了11.05%、13.54%,土壤表层增加量较大。砂粒体积分数为12.72%~22.15%,各土层砂粒体积分数由大到小均依次为杨树林地、樟子松林地、坡耕地。 表1 土壤微团聚体粒径组成及体积分形维数 土壤分形维数是描述土壤物理性质与结构的重要指标之一,通过分析土壤微团聚体粒级分布的分形维数可以定量了解土壤质量特征。本研究中,坡耕地分形维数最低;这与任婷婷等[13]研究结果相反,该研究结果认为,在不同的土地类型中,由于坡耕地的人为影响因素导致坡耕地的大的颗粒被不断细化,所以分形维数最大;产生这样的结果,是研究地点不同导致结果有差异。本研究区坡耕地土壤结构松散,加之单一的耕作方式,促使土壤养分和粉粒、黏粒不断淋溶流失,致使小粒级结构的减少、土质粗化;此外,耕地现在难以通过秸秆焚烧的方式增加有机质,有机质减少导致土壤的黏结作用降低[14],所以分形维数最低。本研究表明,土壤下层坡面分形维数,水土保持林的明显高于坡耕地的;是因为林地人为因素强度较小,且植物根系通过与土壤之间的相互作用,使微团聚体组成细化,同时枯落物也会拦截降雨,减少地表径流[15],枯落物分解后还会增加土壤有机质质量分数,使土壤黏粒、粉粒增加[16],进而提高了分形维数。 由表2可见:土壤下层的分形维数,分别与黏粒、细粉粒体积分数呈显著正相关,与粗粉粒、砂粒体积分数呈显著负相关。对于土壤表层,2种水土保持林地和坡耕地的分形维数,都与黏粒体积分数呈显著正相关;坡耕地和杨树林地的土壤分形维数,与细粉粒体积分数呈显著相关;只有坡耕地土壤的分形维数,与砂粒体积分数呈显著负相关。 由图1可见:黏粒、细粉粒体积分数,与分形维数呈显著正相关,其中,分形维数与黏粒体积分数决定系数(R2=0.977)最大,表明黏粒体积分数与土壤分形维数的相关性最强;分形维数,与细粉粒、粗粉粒体积分数相关性不强;而砂粒体积分数与分形维数的决定系数为负数,说明无函数线性关系。 图1 分形维数与各粒级体积分数的相关关系回归结果 微团聚体分形维数能够有效地反映土壤微团聚体的颗粒组成和质地特征,表现出土壤颗粒粒级越小、黏粒体积分数越高,土壤分形维数越高[17-19]。黏粒、细粉的体积分数越大,分形维数越大;粗粉粒、砂粒体积分数越大,分形维数越小。 土壤微团聚体是土壤自动调节能力的物质基础[20],其粒径组成影响土壤的水分的分布和利用,进而对土壤的理化性质也会产生影响。本研究表明,只有黏粒体积分数与分形维数全部呈显著正相关(P<0.01),相关系数在0.964~0.999之间,线性拟合结果优度也远超于其他粒级。这表明,黏粒体积分数是反映土壤表面特性关系非常密切的,与其他粒级相比,黏粒的优势更明显,其次是细粉粒体积分数。 由表3可见:樟子松林地、杨树林地去除个别取样点,整体趋势表现为土壤下层分形维数大于土壤表层分形维数,且土壤表层分形维数的数值波动大于土壤下层分形维数的数值波动。从林地类型分析,土壤表层,坡耕地、樟子松林地的分形维数整体趋势较为平缓,杨树林地分形维数在坡面呈波浪式上升。坡耕地的分形维数最低,樟子松林地、杨树林地分形维数在各个取样地点的上升和下降趋势基本表现一致。 表3 各样地土壤表层和下层分形维数的坡面分布 土壤下层的耕地微团聚体分形维数最低,樟子松林地微团聚体分形维数比杨树林地微团聚体分形维数波动稍大。从坡顶至距坡顶180 m之间,樟子松林地和杨树林地的微团聚体分形维数都是较平稳的波动,在距坡顶180 m至距坡顶300 m之间,杨树林地的微团聚体分形维数呈波浪上升趋势,樟子松林地微团聚体分形维数则是先下降后上升,并且在距坡顶270 m时微团聚体分形维数达到最低点。土壤微团聚体分形维数越高,黏粒体积分数越高,越容易形成稳定的团聚体,土壤结构越稳定[21-22]。土壤下层整个坡面,坡耕地的分形维数明显小于樟子松林地、杨树林地的分形维数,这说明水土保持林的林下土壤的土质优于耕地。 由表4可见:全磷质量分数,在坡面上的分布趋势较为稳定,土壤表层、下层全磷质量分数,由大到小依次为耕地、杨树林地、樟子松林地。 表4 各样地土壤全磷质量分数的坡面分布 由表5可见:土壤表层,杨树林地的土壤有机质质量分数波动较大,耕地土壤有机质质量分数较为平稳,樟子松林地的有机质质量分数整体呈现下降趋势;土壤下层,杨树林地土壤有机质质量分数较为稳定,樟子松林地土壤有机质质量分数整体偏下降趋势。 表5 各样地土壤有机质质量分数的坡面分布 由表6可见:土壤表层、下层,土壤有效磷质量分数由大到小依次为耕地、樟子松林地、杨树林地,且耕地的有效磷质量分数远超出林地,这是由于人为施肥因素的影响。 耕地的全磷质量分数、有效磷质量分数,远高于林地的全磷质量分数。原因是人为因素影响过大,林地土壤下层的全磷质量分数受坡面位置的影响更明显,且波动较小,随着距坡顶位置越来越远,全磷质量分数也随之下降。根据有机质质量分数、全磷质量分数、有效磷质量分数这3个指标的坡面分布特征,判断杨树林地、樟子松林地哪个树种维持养分效果较好,但并不能直接说明哪种林地的好与坏;因为不同树种制造利用养分的机制不同,不同类型的水土保持林养分质量分数差异大[23]。 表6 各样地土壤有效磷质量分数的坡面分布 由表7可见:本研究的樟子松林地、杨树林地、坡耕地黏粒体积分数,仅与全磷质量分数、有效磷质量分数呈显著负相关,与微团聚体颗粒比表面积呈显著正相关;细粉粒体积分数,与有效磷质量分数、土壤密度、微团聚体颗粒比表面积呈显著正相关,与有机质质量分数、土壤pH、总孔隙度、全氮质量分数呈显著负相关;粗粉粒体积分数,与有效磷质量分数、全磷质量分数、土壤密度呈显著正相关,与有机质质量分数、土壤pH、总孔隙度、全氮质量分数呈显著负相关;砂粒体积分数,与有机质质量分数、土壤pH、总孔隙度、全氮质量分数呈显著正相关,与有效磷质量分数、全磷质量分数、土壤密度、微团聚体颗粒比表面积呈显著负相关;分形维数,仅与全磷质量分数、有效磷质量分数呈显著负相关,与微团聚体颗粒比表面积呈显著正相关。 表7 土壤微团聚体粒径组成、土壤理化指标及微团聚体分形维数的相关性分析结果 土壤微团聚体粒级组成,影响土壤的质地、养分等理化性质;分形维数对土壤的养分特征也具有一定的影响[24]。本研究中,各个粒级体积分数与土壤理化性质相关性较强;分形维数,仅与全磷质量分数、有效磷质量分数呈显著负相关,与微团聚体颗粒比表面积呈显著正相关,与其他理化指标均未达到显著水平;土壤各养分质量分数的变化,对分形维数(D)没有显著影响。是因为本研究区地处黑土区,近年来东北水土流失与土壤退化严重,本研究中的水土保持林为人工林,在植被恢复过程中土壤基本养分状况得到改善;但土壤粒径组成性状却不能及时得到改善[25]。不同的研究方法,研究区域和植被类型等因素的不同影响,使得研究结果也不尽相同,这也为进一步探讨土壤质量结构、分形维数与土壤养分间的定量化关系将有非常重要的意义。 坡面主要土壤养分质量分数,全磷质量分数(土壤表层、下层),由大到小依次为耕地、杨树林地、樟子松林地;有效磷质量分数(土壤表层、下层),由大到小依次为耕地、樟子松林地、杨树林地;有机质质量分数,土壤表层由大到小依次为杨树林地、樟子松林地、耕地,土壤下层由大到小依次为杨树林地、耕地、樟子松林地。 分形维数与有效磷质量分数、全磷质量分数、微团聚体颗粒比表面积显著相关;分形维数在一定程度上可用于表征土壤的养分状况。 土壤下层整个坡面,坡耕地的分形维数明显小于樟子松林地、杨树林地的分形维数,说明水土保持林的林下土壤的土质优于耕地。 根据坡面土壤微团聚体分布特征及其趋势、坡面养分分布特征综合对比,杨树林地土质优于樟子松林地。 目前关于不同土地利用类型的团聚体分形特征研究较多,这些研究也表示不同土地利用类型的粒径组成差异较大;本研究选择同一坡度、同一类型土壤的耕地与不同树种林地,分析分形维数更具有可靠性。本研究样地中的对照样地为坡耕地,人为干扰因素较大,但研究中的粒径组成及其与理化性质的关系,可为今后黑土区的土壤质量的改良与评价提供参考。1 研究地概况

2 研究方法

2.1 土壤样品采集与处理

2.2 土壤样品指标及测定方法

2.3 数据处理

3 结果与分析

3.1 土壤微团聚体组成特征

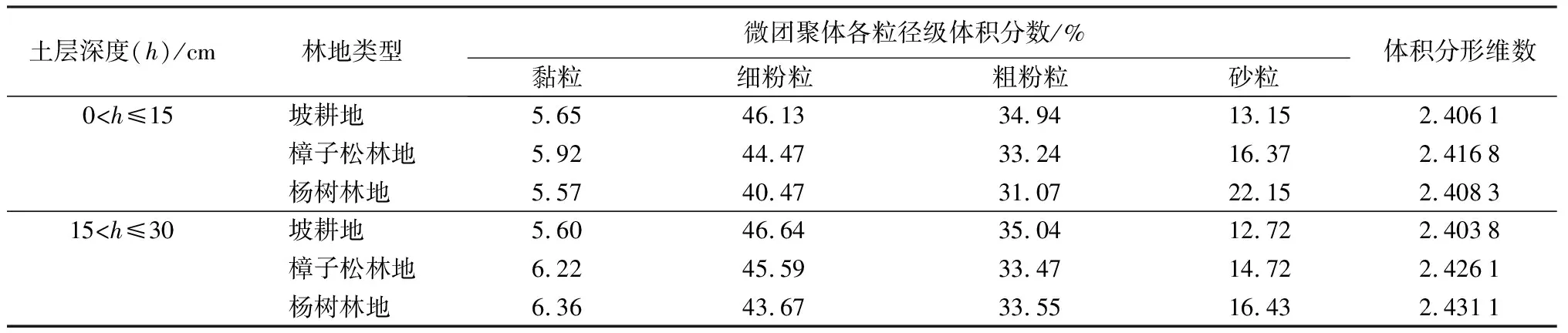

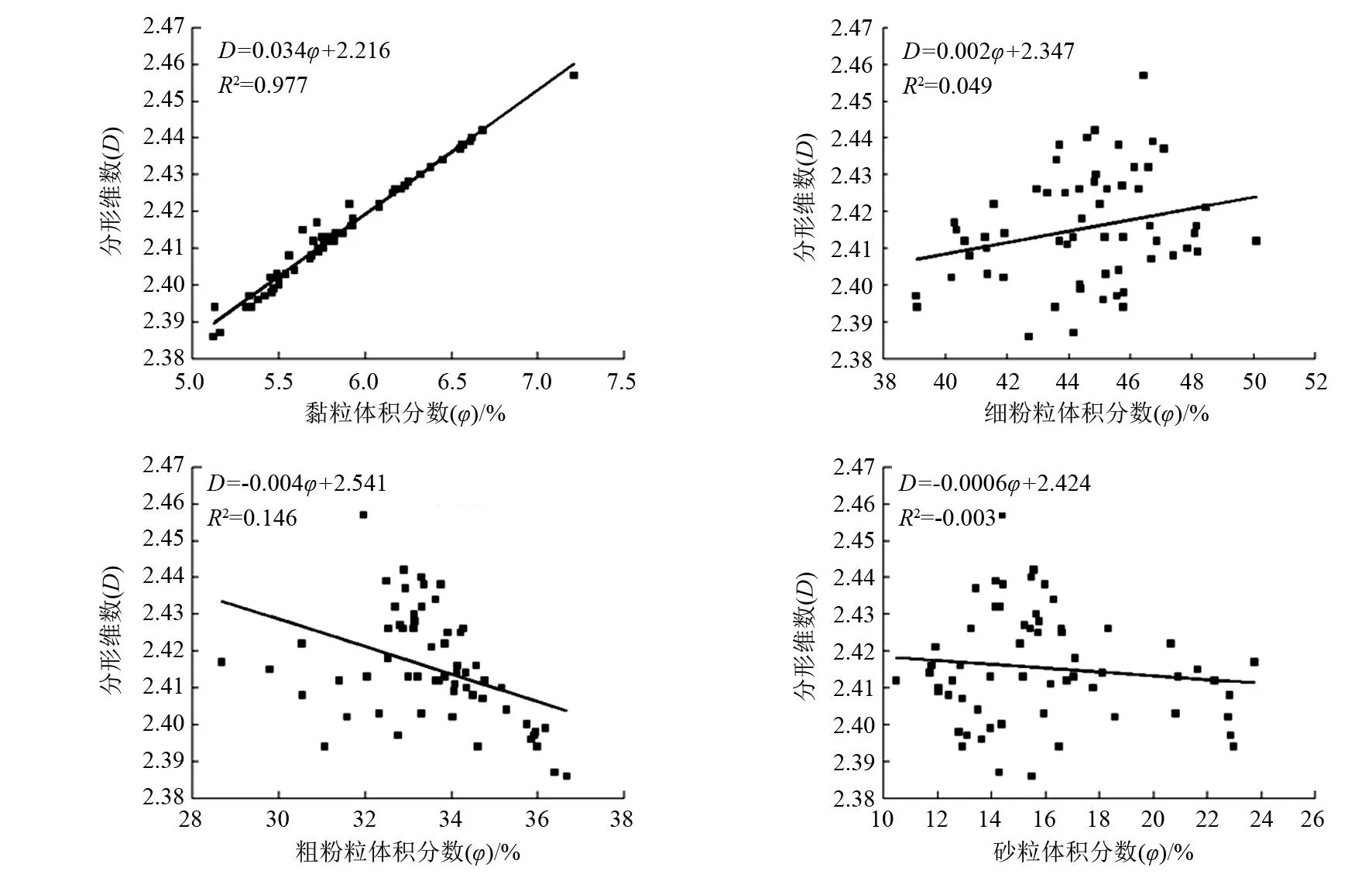

3.2 土壤微团聚体粒径组成与分形维数相关性

3.3 土壤分形维数的坡面分布

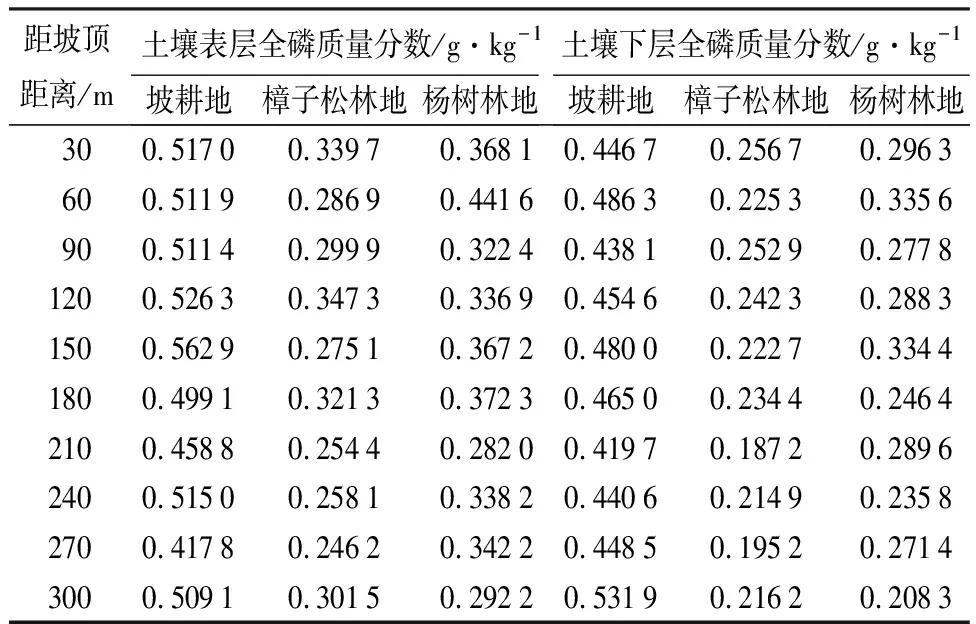

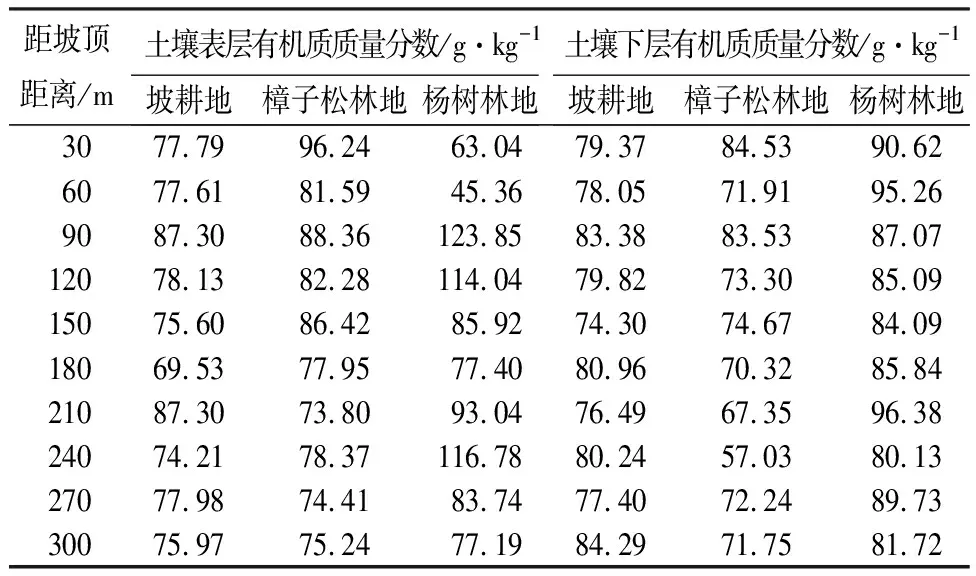

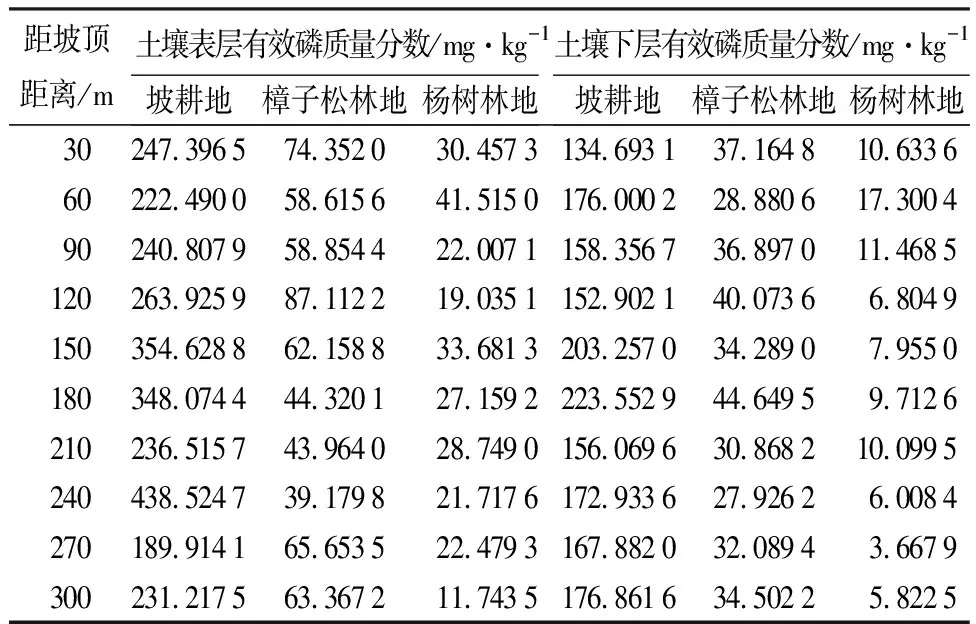

3.4 土壤主要养分的坡面分布

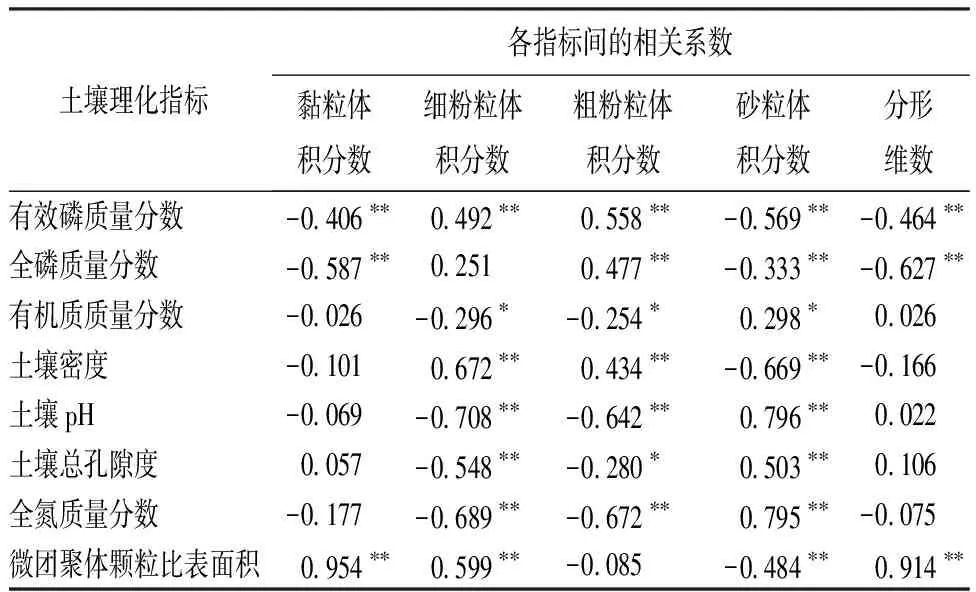

3.5 3个样地土壤微团聚体组成特征与土壤理化性质的关系

4 结论