译者元认知监控、思辨倾向和翻译能力的关系研究

莫 梓 曾曙静

引言

翻译能力这一概念已经从最初仅指涉语言能力发展为包含多重维度的广泛概念,国内外多位学者曾尝试对翻译能力的构成进行拆解和描述。尽管翻译能力的维度尚无定论,但已有研究普遍倾向于认为,翻译能力包括一系列相关要素,是涉及转换能力、语言知识、跨文化能力、专业或主题能力、技术能力等多项成分的知识和经验体系(Nord,2006;EMT Expert Group,2009;PACTE Group,2005/2011)。近年来,翻译能力构成要素的划分趋向模块化,有学者从动态发展的角度出发,将翻译能力划分为双语能力、分析综合抉择能力、语篇处理能力和职业能力四大组成部分(刘和平,2011);也有部分翻译能力研究逐渐由多元观向极简观靠拢,如胡珍铭、王湘玲(2018)认为翻译能力的本质就是在元认知监控的导向、调控和评估作用下使用双语能力解决翻译问题,因此翻译能力包括导向、分析和评估能力。由此可见,翻译能力可被视为一套复杂的认知网络,它以双语转换为核心任务,包含各种知识、能力和策略。

元认知是对认知的认知,包括元认知知识、元认知体验和元认知监控(董奇,1990)。其中,元认知监控是指个体对认知过程进行监督、评价和反馈的调节过程,是元认知的核心。在翻译过程中,元认知监控可以促成译者站在元认知层面观察、反思和调控自身的翻译实践。已有相关实证研究发现,译者的元认知监控可提升其翻译能力(Fernández & Zabalbeascoa,2012;Fernández &Rabis,2014)。

思辨倾向是思辨者在进行思辨活动时的态度和习惯,是思辨者的人格倾向特征。近20 年来,部分国内学者对《加利福尼亚批判性思维倾向问卷》(CCTDI)等国外思辨倾向量表进行修订并在中国学生中进行了大规模测试,确立了8 个维度,即寻找真相、开放思想、分析能力、系统化能力、自信心、求知欲、认知成熟度和正义性,这些维度已基本得到了国内学界的认可(罗清旭、杨鑫辉,2002;彭美慈等,2004;文秋芳等,2009/2011)。近年来,有研究认为,译者开放性等人格特质和翻译绩效具有正相关关系(徐洁、王建国,2016),而在翻译教学中对思辨倾向参与的整体性评价能够促进学生译者翻译能力的发展(贺莺,2016)。

综上,在译者元认知监控对翻译能力的影响和译者思辨倾向对翻译能力的影响两个方面都出现了较有价值的研究成果,但是鲜有研究将这3 个变量结合起来并探讨三者之间的关系。本研究通过问卷调查收集这3 个变量的相关数据,并构建三者之间可能的结构模型,以期为译者翻译能力发展研究提供借鉴。

一、相关文献综述

有3 个方面的文献与本研究拟构建的模型相关:第一,译者元认知监控和翻译能力的关系;第二,译者思辨倾向和翻译能力的关系;第三,译者元认知监控与思辨倾向的关系。下文将对相关文献进行梳理。

源于认知心理学的元认知监控概念主要应用于二语习得和外语教学领域(刘莺,2009;Kassaian & Ghadiri,2011;于翠红、张拥政,2014;董晓宇、战菊,2019),将其应用于翻译方向的研究相对较少。有学者认为,译者元认知监控涉及译者在翻译实践中对自身翻译行为的监督、反馈、调节、反思与评价,与选择翻译策略和解决翻译问题紧密相关,因此翻译研究应关注元认知监控对翻译过程的影响(Lörscher,2005;Shreve,2006/2009)。国外相关实证研究表明,元认知监控可提高学生译者的策略能力,帮助学生译者监控学习过程(Fernández & Ribas,2014)、促进职业译者翻译能力向高阶发展(Ghonsooly &Shirvan,2011)。国内研究则聚焦翻译教学方面:王建华(2015)认为,元认知教学可改善学生口译的准确性和逻辑性、提高口译质量;王湘玲等(2016)采用因子分析法对翻译元认知监控进行因子分析,提取出翻译监控、自我评价、事先计划、意图评估和自我调节5 个因子,并发现元认知监控能够有效地促进学生译者能力向职业译者转化。可见,译者元认知监控能力是影响翻译能力的重要因素。

思辨倾向是思辨者在思辨过程中的人格倾向,它和思辨技能一起构成思辨能力的两个方面。目前,思辨倾向实证研究主要集中在中学生、大学生、研究生等学生群体(于文华、喻平,2011;张莎、文秋芳,2017;汪茂华,2018),涉及各学科教学,但对其在翻译领域的应用关注甚少。译者思辨倾向是指译者在翻译过程中表现出的思维态度和习惯。相关研究表明,培养成熟、求真等积极的思辨倾向能够促进学生译者高阶翻译思维能力的形成(贺莺,2016),有利于职业译者发展思辨技能和强化译文审美(李家坤等,2016)。可见,译者良好的思辨人格倾向能够促进翻译能力的提升。

元认知监控对思辨能力的影响研究已有相当的成果,但大都集中在思辨技能方面,鲜有涉及思辨倾向的研究,在翻译领域的应用则更少。而翻译作为外语学习领域复杂的思维活动,与元认知监控和思辨倾向联系紧密。译者元认知监控与思辨倾向是否显著相关?译者元认知监控、思辨倾向和翻译能力三者之间关系如何?本研究将探讨这一问题。

二、研究设计

1.初始模型构建

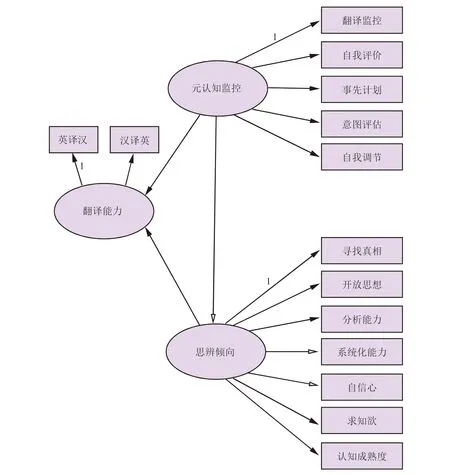

基于上述已有的元认知监控、思辨倾向和翻译能力之间关系的相关理论,本研究构建出三者之间的初始模型,如图1 所示。在该模型中,翻译能力为因变量,译者元认知监控是翻译能力的重要预测变量,元认知监控对翻译能力的部分影响通过思辨倾向这一潜在变量实现。

图1 译者元认知监控、思辨倾向和翻译能力初始模型

该初始模型的构建基于以下假设:第一,译者元认知监控能力的高低对翻译能力产生直接影响;第二,译者思辨倾向体现译者整体的思维特质,译者元认知监控通过思辨倾向对翻译能力产生间接影响;第三,译者元认知监控意识的增强和元认知监控能力的提高能够部分地改善译者思辨倾向。这3 个假设能否成立,初始模型路径系数能否支撑这一假设,需要收集样本对数据进行分析,并验证模型的拟合度。下文将对实验过程进行说明。

2.受试

受试为来自多所院校的在读和已毕业MTI 学生、有一定翻译经验的英语专业高年级学生、翻译公司译者、自由译者和从事翻译教学的教师,人数超过230 人。数据收集首选纸质调查问卷;对于无法参与纸质问卷调查的受试,研究者通过QQ 群和电子邮件发布腾讯付费在线调查问卷,以语言能力和翻译实践量为标准进行筛选,最终确定通过大学英语六级考试或英语专业八级考试、翻译时长超过100 小时的受试185 人。设立语言能力和翻译时长两道“门槛”,是为了避免因受试外语水平未达到一定标准或翻译实践量太少而可能给问卷调查结果带来干扰。

从人员构成来看,受试较多来自广西(69%),其余来自湖南(2%)、四川(3%)、贵州(2%)、江苏(4%)、云南(1%)、广东(4%)、山东(2%)及河北(2%),另有11%的在线答题者来自其他地区。毕业于英语专业相关的受试占总人数的87%。

3.研究工具

研究者向185 名受试发放了译者元认知监控调查问卷、译者思辨倾向调查问卷和翻译测试问卷三卷合一的1 套调查问卷,共回收问卷176 份。在剔除出现异常值的问卷后,得到有效问卷163 份。下面分别对3 套问卷的来源、项目数量、信度和效度等进行说明。

(1)译者元认知监控量具

王湘玲等(2016)设计的翻译元认知监控调查问卷提取出翻译监控、自我评价、事先计划、意图评估和自我调节5 个因子,各因子负荷值和累计方差均符合统计学要求。本研究编制的译者元认知监控调查问卷参考了王湘玲等(2016)设计的问卷,以常用的李克特量表进行构建。由于在翻译过程中需要译者逻辑思维的大量介入,量表增加了译者元认知监控中的逻辑意识项目。新增加的项目描述语编写完成后由拥有丰富翻译经验、并已通过全国翻译专业资格(水平)考试(CATTI)一级考试的资深译者和从事翻译研究的教授进行修订。为避免出现数据过度偏态的现象,问卷所用李克特量表使用7 点量尺,每一陈述包括“完全同意”“同意”“比较同意”“不确定”“不太同意”“不同意”“完全不同意”7 级,以阶梯形式计7—1 分。新编制的量表共有12 项,涉及一定数量的反向问题,分值范围为12—84。

研究者对回收的163 份问卷所得数据进行描述性统计,结果表明,量表总分的峰值和偏度值分别为-0.140 和-0.189,介于-1 和+1 之间;M 估计量为55.1969,接近平均值55.4976,表明数据基本呈正态分布。然后对量表总分进行排序,选取总分在25%区间的高分组和25%区间的低分组进行独立样本t检验,结果表明,两组在12 个变量上的t值均呈显著水平,说明量表中的12项均具有较好的区别力。KMO 检验值为0.781,说明量表适合进行因子分析。Cronbach α 系数为0.779,内在一致性尚可。

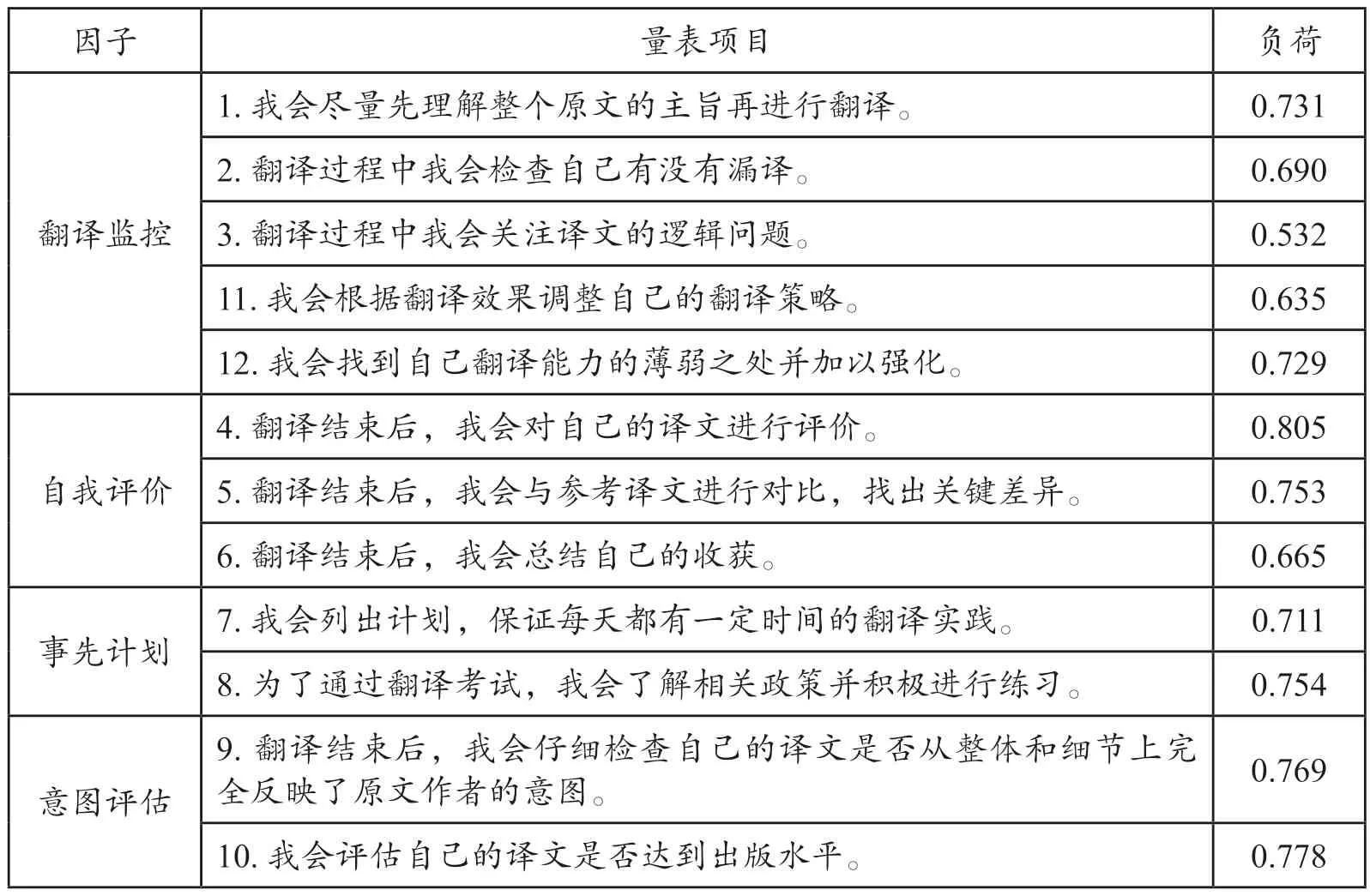

对量表进行因子分析,使用主成分分析法抽取因子,以直角旋转法中的最大方差法为因子的旋转方式,从旋转成分矩阵结果中得到负荷量介于0.532 和0.805 之间的4 个因子,如表1 所示。

表1 译者元认知监控调查问卷项目

第一个因子“翻译监控”的方差贡献率最大,为20.094%,其他3 项因子贡献率逐步降低,分别为16.352%、13.138%、11.948%,4 个因子的累计解释方差贡献率为61.532%。另外,在王湘玲等(2016)的研究中,“自我调节”因子(第11、12 项)合并到了“翻译监控”因子当中,这可能是因为在翻译监控过程中译者也在根据自我反馈对翻译过程不断进行反思并同步调节翻译策略,因此“翻译监控”和“自我调节”两者之间并无明显的界限。量表提取的4 个因子均符合统计学要求。

(2)译者思辨倾向量具

本研究使用的译者思辨倾向调查问卷参考了彭美慈等(2004)根据CCTDI修订的批判性思维能力测量表(CTDI-CV)。CCTDI 与CTDI-CV 两个量表将思辨倾向分为寻找真相、开放思想、分析能力、系统化能力、自信心、求知欲、认知成熟度等7 个维度。文秋芳等(2011)对量表进行了再次修订,确定思辨倾向的维度与CCTDI 完全相同,并新增“正义性”这一维度,用以测量人们对不公正、触及法律、违反道德等事件的态度。但由于目前尚无文献表明译者公正性和翻译能力有关,因此本研究所构建的思辨倾向量表去除了公正性这一维度,保留了其他7 个维度。

新编制的量表共15 项,包括一定数量的反向问题。量表采用7 点量尺,每一陈述均包括“完全同意”“同意”“比较同意”“不确定”“不太同意”“不同意”“完全不同意”7 级,以阶梯形式计7—1 分,分值范围为15—105。新编制的量表结合译者在翻译过程中常见的思辨倾向特征对一些项目的描述语进行了重新编写,并由资深译者和从事翻译研究的学者进行修订,以使其更有针对性。

研究者对回收的163 份问卷数据进行描述性统计,结果表明,量表总分的峰值和偏度值分别为-0.039 和-0.653,介于-1 和+1 之间;M 估计量为67.7837,接近平均值66.8720,表明数据基本呈正态分布。然后对量表总分进行排序,选取总分在25%区间的高分组和25%区间的低分组进行独立样本t检验,结果表明两组在15 个变量上的t值均呈显著水平,说明量表中的15 项均具有较好的区别力。KMO 检验值为0.854,说明量表适合进行因子分析。Cronbach α 系数为0.859,表明量表内在一致性较好。

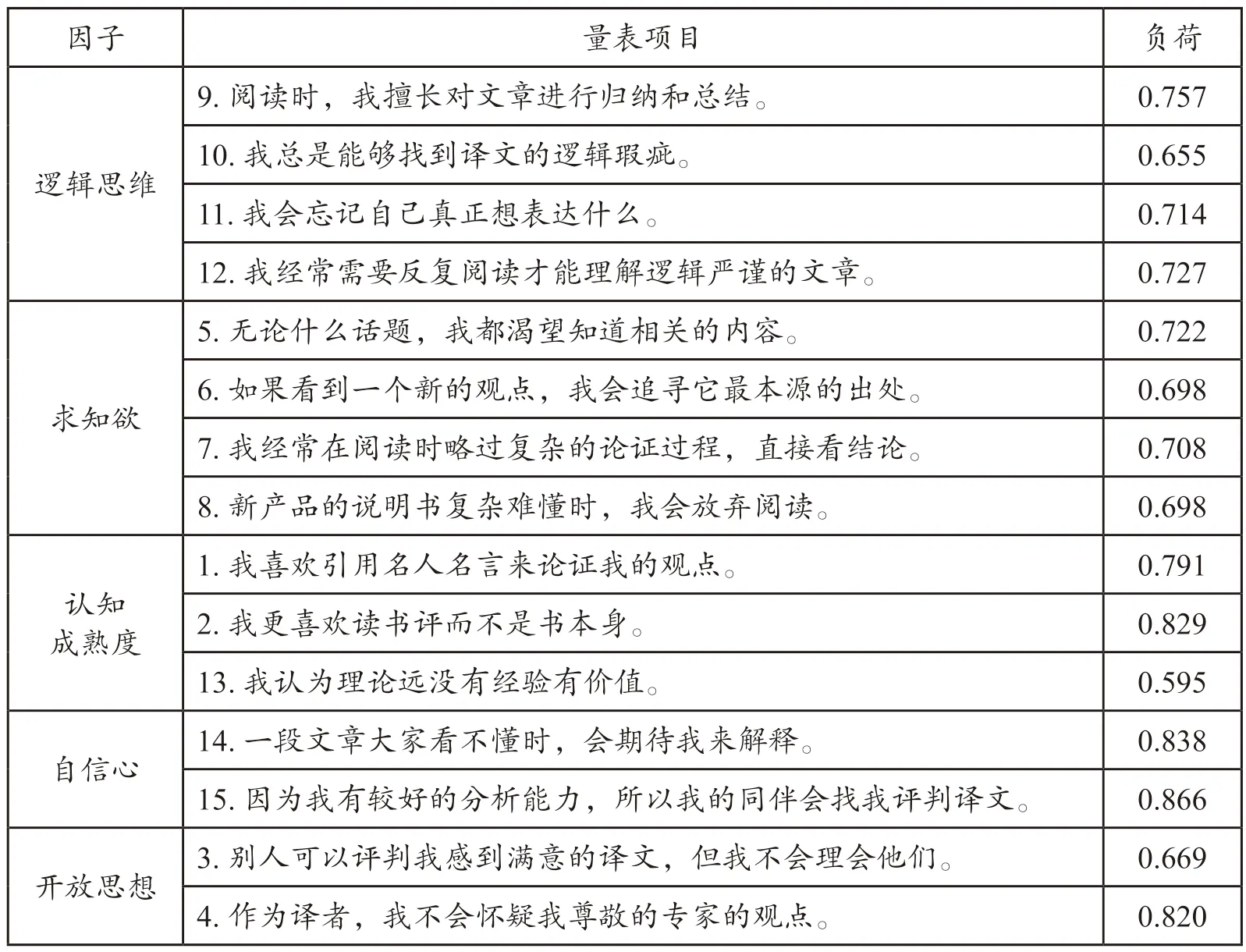

对量表进行因子分析,使用主成分分析法抽取因子,以直角旋转法中的最大方差法为因子的旋转方式,从旋转成分矩阵结果得到负荷量介于0.595 和0.866 之间的5 个因子,如表2 所示。

表2 译者思辨倾向调查问卷项目

第一个因子“逻辑思维”的方差贡献率最大,为16.482%,其他4 项因子方差贡献率逐步降低,分别为16.454%、13.109%、10.902%、9.763%,5 个因子的累计解释方差贡献率为66.710%。另外,量表项目数据的因子分析结果没有提取出“寻找真相”(第6、7 项)和“系统化能力”(第9、11 项)这两个因子。这可能是因为“寻找真相”和“求知欲”两个维度在概念上有一定重叠;而译者的系统化能力与分析能力在翻译过程中都可视为逻辑思维能力的一部分,因此研究者将“寻找真相”和“求知欲”合并为“求知欲”因子,将“分析能力”和“系统化能力”合并,重新命名为“逻辑思维”因子。量表提取的5 个因子均符合统计学要求。

(3)译者翻译能力量具

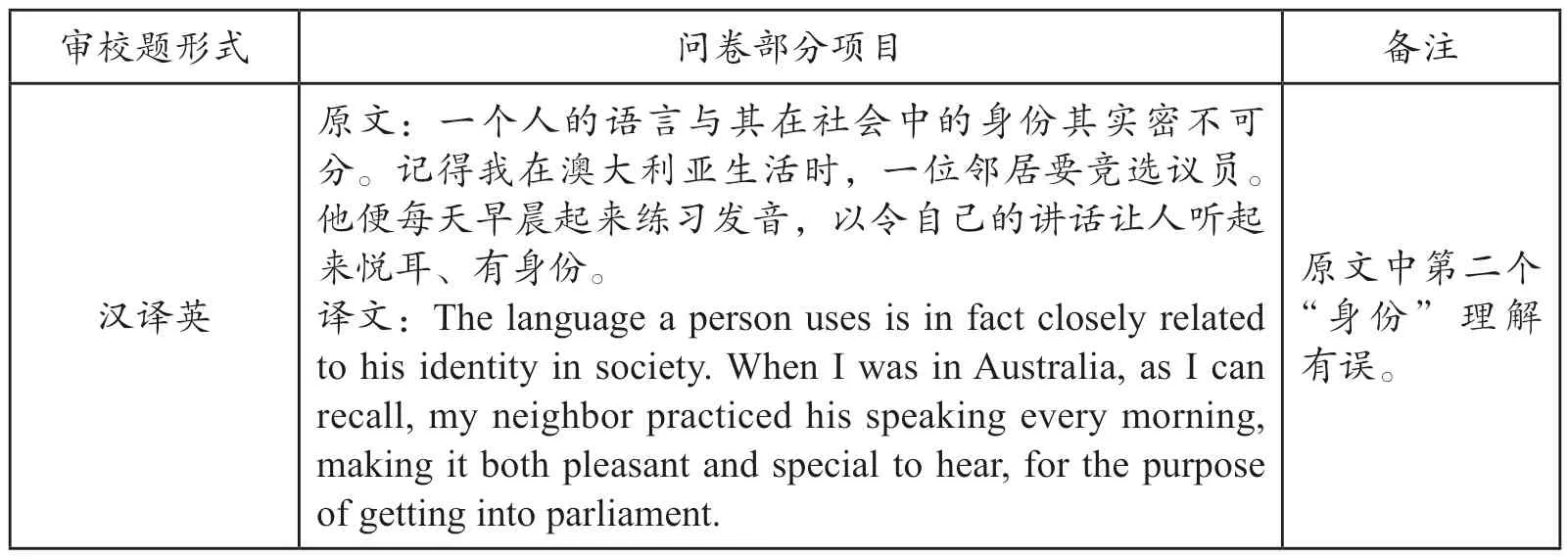

本研究采用翻译测试问卷(见表3)对受试的翻译能力进行评定。研究者参考CATTI 一级笔译考试中的审校题模式,将测试内容设置为10 项译文审校题,包括5 项汉译英和5 项英译汉;要求受试对译文中出现的错误进行修改,每项1 分,修改正确得1 分,未找到错误或未修改正确得0 分。10 项译文审校题不涉及语法错误及翻译技巧,主要考察受试在翻译审校过程中对主旨和细节的把握。

表3 翻译测试问卷部分项目

研究者对回收的163 份问卷数据进行描述性统计,结果表明,审校题得分峰值和偏度值分别为-0.430 和-0.495,介于-1 和+1 之间;M 估计量为5.9543,接近平均值5.8863,表明数据基本呈正态分布。

三、研究结果与讨论

1.译者元认知监控、思辨倾向与翻译能力相关分析

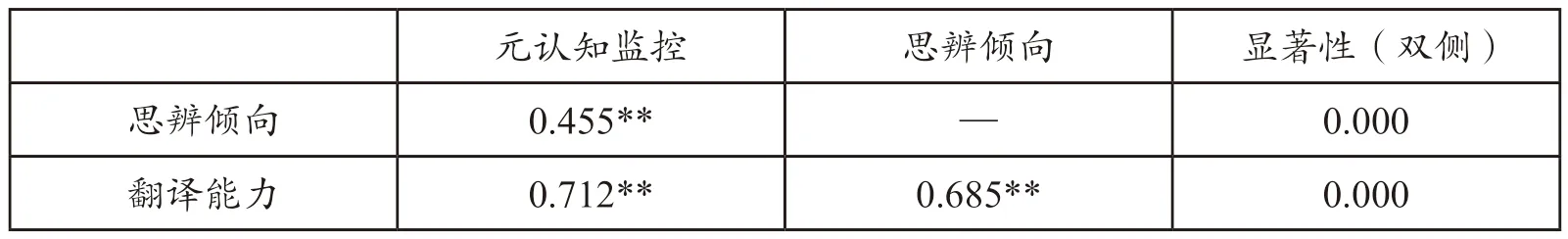

研究者收集数据并进行统计分析,得到的结果表明,译者元认知监控、思辨倾向和翻译能力3 个变量之间的相关系数都在0.45 以上,其中译者元认知监控和思辨倾向都与翻译能力高度正相关(r=0.712,p=0.000;r=0.685,p=0.000),元认知监控和思辨倾向两者之间呈中度正相关(r=0.455,p=0.000),如表4 所示。

表4 译者元认知监控、思辨倾向与翻译能力相关分析

2.译者元认知监控、思辨倾向和翻译能力的关系模型

研究者使用AMOS 软件建模。首先,将元认知监控、思辨倾向和翻译能力设为潜在变量。其次,将译者元认知监控调查问卷中提取出的翻译监控、自我评价、事先计划和意图评估等4 个因子设为元认知监控的观测变量,将译者思辨倾向调查问卷中提取出的逻辑思维、求知欲、认知成熟度、自信心和开放思想5 个因子设为思辨倾向的观测变量,将翻译测试问卷的英译汉和汉译英得分作为翻译能力的观测变量,并为以上所有变量分别设置误差变量。

将通过3 份问卷收集的数据导入初始模型,以评鉴模型拟合度。在此之前先进行违犯估计检查,检测模型内统计所输出的估计系数是否超出可接受的范围,即模型是否获得不适当的解。检测主要包括两项:第一,是否有负的误差方差存在;第二,标准化回归系数是否超过或太接近1(通常以0.95 为门槛)(荣泰生,2009:118)。本研究初始模型中误差方差的测量误差值(Standard Error)介于0.032 到1.001 之间,没有负的误差方差存在;同时,标准化回归系数绝对值介于0.423 到0.814 之间,未超过0.95。因此本研究模型未发生违犯估计现象,可以进行拟合度检验。在经过反复尝试后,最终确定以下因果模型(如图2 所示)。选择该模型的原因有两点:第一,拟合度值达到要求;第二,模型能够支持研究提出的假设。

图2 译者元认知监控、思辨倾向和翻译能力之间的因果模型

图2 表明,元认知监控、思辨倾向和翻译能力3 个潜在变量的因子载荷分布在0.42 到0.77 之间,这表明各个观测变量能够较好地表达潜在变量。从路径分析可知,译者元认知监控对思辨倾向的直接影响效应为0.67,思辨倾向对翻译能力的直接影响效应为0.57。译者元认知监控能力通过两条不同路径直接或间接影响翻译能力:元认知监控能力直接影响翻译能力,直接效应为0.81;元认知监控通过思辨倾向间接影响翻译能力,间接效应为0.38(0.67×0.57≈0.38)。由此可知,元认知监控对翻译能力的影响总效应为1.19(0.81+0.38=1.19)。这说明在语言能力达到一定阶段并积累了一定翻译经验后,译者想要突破翻译能力发展的瓶颈,需要提高元认知监控能力,并应重视自身良好思辨倾向的培养。表5 展示了3 个变量之间因果模型拟合度值。

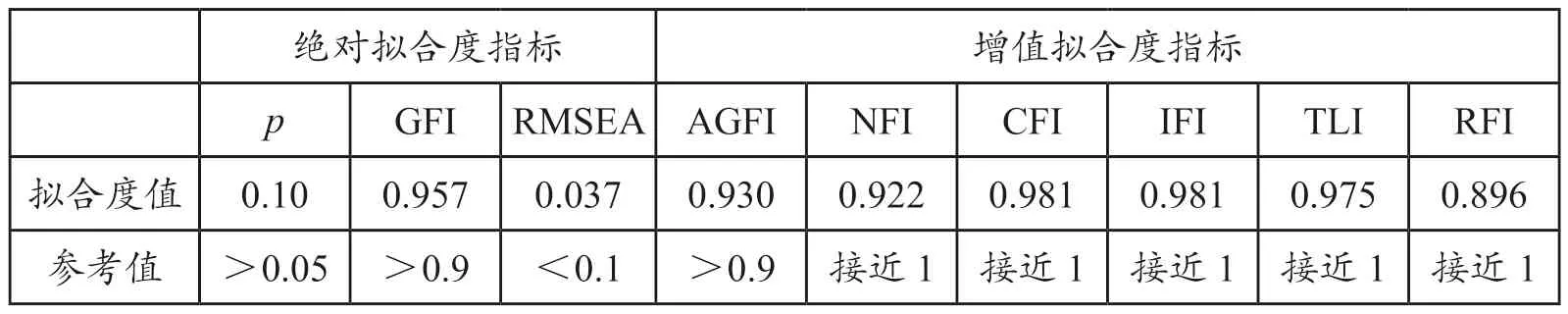

表5 译者元认知监控、思辨倾向和翻译能力之间的因果模型拟合结果

因果模型卡方值(χ2)p为0.10,高于0.05 的参考值,因而模型具有良好的拟合度。但卡方统计量容易受到样本大小的影响,因而研究者同时还参考了其他拟合度指标。GFI 为适配度指标,值越接近1 表示模型适合度越好(通常采用GFI > 0.9),模型中的GFI=0.957,表示拟合度良好;RMSEA 为平均平方误差平方根(通常采用RMSEA < 0.1),模型的RMSEA=0.037,表示拟合度较好。另外,从表5 可看出,调整适配度指标AGFI、基准化适合度指标NFI、比较适合度指标CFI、增量适合度指标IFI 等其他增值拟合度指标大部分都在0.9 以上,表明模型与数据拟合适度,因果模型可以接受。

3.分析与讨论

译者元认知监控、思辨倾向和翻译能力之间的因果模型表明,译者元认知监控能力直接影响翻译能力,并通过思辨倾向作用于翻译能力。对这一结果有如下解释:

首先,元认知监控是较分析、推理和判断等思维能力更高层次上的一种元认知能力(文秋芳等,2009),译者的元认知监控是译者在翻译过程中根据需要调动并进行整合分析、推理和判断的必要途径,可视为翻译能力的核心要素。因此,译者元认知监控可视为译者对翻译过程中思维方式的反思和调节。译者的元认知监控与调控、评价和决策等高阶思维能力密切相关。译者不断审视自己在解决翻译问题时使用分析、推理和判断的习惯模式,进而判断自身思维方式的痼疾及对翻译过程的影响,并有意识地进行调整和纠正。元认知监控能力较弱的译者虽然也能够在翻译过程中进行分析、推理和判断等思维活动,但由于不能更有效地监测这些思维活动并进行反思,因此易落入惯性思维的窠臼和机械性的陷阱。若盲目地进行翻译实践,不但无法提高翻译水平,而且可能助长坏习惯的滋生(蔡力坚,2016)。已有研究表明,相较于新手译者,成熟译者具有更好的元认知监控能力,他们的监控意识更强,并能够对翻译过程给予更为及时有效的反馈(Hansen,2003;Alves & Gonçalves,2007)。

其次,译者的思辨倾向是译者在思辨过程中表现出的态度、习惯、方法、模式等多种思维特征。成熟译者较新手译者具有更为积极的思辨倾向(刘艳春,2014)。在本研究讨论的逻辑思维、求知欲、认知成熟度、自信心和开放思想等5 个思辨倾向维度中,逻辑思维因子负荷量最大。通过译者思辨倾向调查问卷提取到的逻辑思维因子由分析能力和系统化能力两部分组成。译者分析能力体现在翻译过程中译者对原文和译文进行判断、推理和论证,翻译的过程就是逻辑分析的过程。而译者的系统化能力指译者运用逻辑思维进行判断和推理、找出原文特定的连贯脉络、并以读者所能理解和欣赏的方式重新实现这一连贯模式的能力(王东风,2009:30)。由于译者缺乏系统化能力,译文可能每一句话单独读起来没有错误,但整体读来却逻辑混乱,缺乏连贯性,这种情况在一些译文中是常有的事情(卢敏,2005:11)。可见,翻译过程中缜密的逻辑思维是保证翻译质量的前提。20 世纪90 年代以来,已有学者对翻译中逻辑介入的重要性进行了阐释(阎德胜,1992;方梦之,1998)。近年来,多位活跃在实践一线的翻译家提出,翻译教学应着重培养逻辑思维能力(李长栓,2017;欧阳利锋等,2018);而译者旺盛的好奇心、对翻译的成熟认知、开放包容等倾向特征均会对翻译能力发展产生重要影响。可见,富有逻辑性、求真求实、充满自信等积极的思辨倾向能够促使译者逐渐形成稳定成熟的翻译风格。

再次,在元认知监控能力提升的过程中,译者从单纯关注语言转换到关注信息思想的传递及整体的逻辑连贯性。在这一过程中,译者会逐渐认识到自身逻辑思维等思辨倾向的不足。对自身翻译过程的不断总结、反馈和调节能够促使译者以更为成熟的思维习惯、更为理性的态度和更为开放的心态来面对和解决翻译中遇到的种种问题。同时,随着元认知监控能力的不断提高,其本身所包含的反思和调控意识也应视为良好思辨倾向的体现。因而,译者元认知监控能力的不断改善对译者思辨倾向也能够产生积极的影响,可视为译者思辨倾向的提升途径之一。

最后,译者对自身在翻译过程中使用分析、推理、判断的思维习惯进行监控,反思这些思维方式对翻译质量的影响。译者进而通过元认知监控对自身思辨倾向进行审慎思考,对翻译过程中出现的可能影响译文质量的消极思辨倾向,如“不想深入钻研原文细节,而是仅满足于译出大意”(求知欲)、“不喜欢他人指出自己译文的问题”(开放思想)、“只见树木不见森林”(系统化能力)、“轻视翻译理论”(认知成熟度)等有意识地进行调整。可见,元认知监控在促使译者形成评价和决策等高阶思维、对翻译能力产生直接影响的同时,也能够通过影响思辨倾向这一途径改善翻译质量,提升翻译能力。

结语

从上述实验可知,译者元认知监控能力及思辨倾向是影响翻译能力的重要变量,同时元认知监控能力与思辨倾向之间也呈中度正相关。因此,在翻译教学中应关注学生译者元认知监控能力的培养,训练学生译者对翻译过程进行有效监督、积极反馈并合理调整翻译策略;在此过程中促使学生译者形成良好的逻辑思维能力和意识,提高认知成熟度,并养成求知、开放和包容的心态,以助力翻译能力的提升。