澳门福德祠等土地社稷神坛与海上丝绸之路研究

谭世宝 谭学超

有关土地社稷神坛的信仰崇拜,是中国国家中央和地方政府推行的宗教文化礼教规定中,最为源远流长的。它分布地方覆盖面积最广,人口最多,至明清时期的中国城乡可谓无远弗届,华夏汉族无人不拜,远远超越孔子、老子、佛陀、观音、天妃(后)、关公(帝)等的信仰崇拜。由于供奉土地社稷神的坛、庙可以独立存在,既有遍布全国各城镇的大小型公共神庙“福德祠”,也有遍及城坊、乡里的土地社稷神坛、微型的土地社稷神祠;还有遍及千家万户小型、微型的私家室内和门口的土地神坛(位);以及供奉孔子、老子、佛陀、观音、天妃(后)、关公(帝)等庙宇都必定设立的屋内外的土地神坛、神位。故此可以说,土地社稷神坛、庙宇可以脱离其他诸神的崇拜而独立存在发展,而其他诸神的崇拜的庙宇却不可缺少土地神坛、神位。因此,土地社稷神坛、神位不但遍及陆上丝绸之路,也遍及海上丝绸之路,是中国华夏民族最长久,最普遍而最有影响的神灵信仰崇拜。而澳门则是在明清以降中国(含大陆、港、澳、台、南海诸岛)乃至东南亚的越南、泰国、新加坡、马来西亚诸国同一时期和同样级别的华人聚居的城乡中,最为完整地保存了公共与私家大小各种类型的土地社稷神坛、庙宇的历史源流变化的文物及史迹,是当今最值得研究和保护、传承和发展的中华宗教历史文化遗产。

一、“福德祠”之溯源——土地社稷神坛的来源及其早期衍变

清代中叶开始流行的“福德祠”庙宇,其实是由中国最古老的官方拜祭土地、社稷神的神坛演变而来的。

简单说,所谓社神就是指土地之神,稷神就是农业五谷之神。对于以农立国的中华民族的历代祖先,拜祭社稷历来是最重要的政教合一的大典。故此孟子有句传颂千古的名言曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。”(1)焦循:《孟子正义》卷二十四《尽心下》,《新编诸子集成》本,中华书局,1987年。又《礼记·郊特牲》说:“国中之神,莫贵于社。”(2)郑玄注,陆徳眀音义、孔颖达疏:《礼记注疏》卷二十五《郊特牲》,文渊阁《四库全书》本。对于传统的国家而言,社稷的地位确实比君主更为重要,故经常成为国家的代名词。自唐玄宗天宝三载至明清,一直明定社稷为国家祀典中的大祀。

在周代,自天子的京师城及诸侯的国都城、大夫的封邑城等,都要在建城之时便立社于城门口之外。天子及诸侯要立三社:其一是天子为天下人所立称“太社”、诸侯为国家公众所立称“国社”;其二是天子为自家所立称“王社”、诸侯为自家所立称“侯社”;第三是要分别把已灭亡的前朝或故国之社改立为亡国之社,统称为“亳社”。当朝国与亡朝国之社的主要区别在于前者的社坛是露天的,可以接受阳光雨露的晒沐,后者则加盖屋宇而变成了隔绝阳气之庙,表示这社坛已成为丧失了生命灵性的纪念品。大夫以下的政教族合一的首领,只能在其治区内立一社,这些最低级的社在汉朝以后演变为乡里、城坊之社,乃至向下发展衍生为明清时期的一村落或一街巷之社。

至于稷神最初是包含在天子社坛之内的,其原因有一主流之说认为:天子之社含有五方五色之土神,而稷则是原隰之中能生五谷之祇。至汉平帝时始为稷单独立坛设官,其后历朝均为社、稷分设祀坛。至明朝,开国皇帝为贫苦农家出身的朱元璋,在其统治全国的第十年亦即洪武十年,经朝议决定恢复古制:要把社、稷合为一坛而祭。次年,还诏令诸王国、各府州县,都实行社稷同坛之制。同时还规定每一百户人家的乡里,都要立一所社稷坛,祀五土五谷之神。(3)张廷玉等:《明史》卷四九《礼志三·吉礼三·社稷》,中华书局,1974年,第1268-1269页。这就是有关神庙后来在民间俗称土地庙或土谷祠的原因。

这样,原来在周代为天子社坛所兼具的祀五土五谷之神的功能,在两千多年后的明初,才下移到最基层的百户人家组成的城坊、乡里,以供公共岁时拜祭之需。这是发展国家疆土,巩固皇朝一统的最重要和普遍的国家宗教文化的制度设施。我们最新研究认为,澳门现存最古的村落社稷神坛为沙梨头永福古社,而该社所在的合法的沙梨头行政村落,其实是始建立于明万历末年至天启二年(1622)之间。

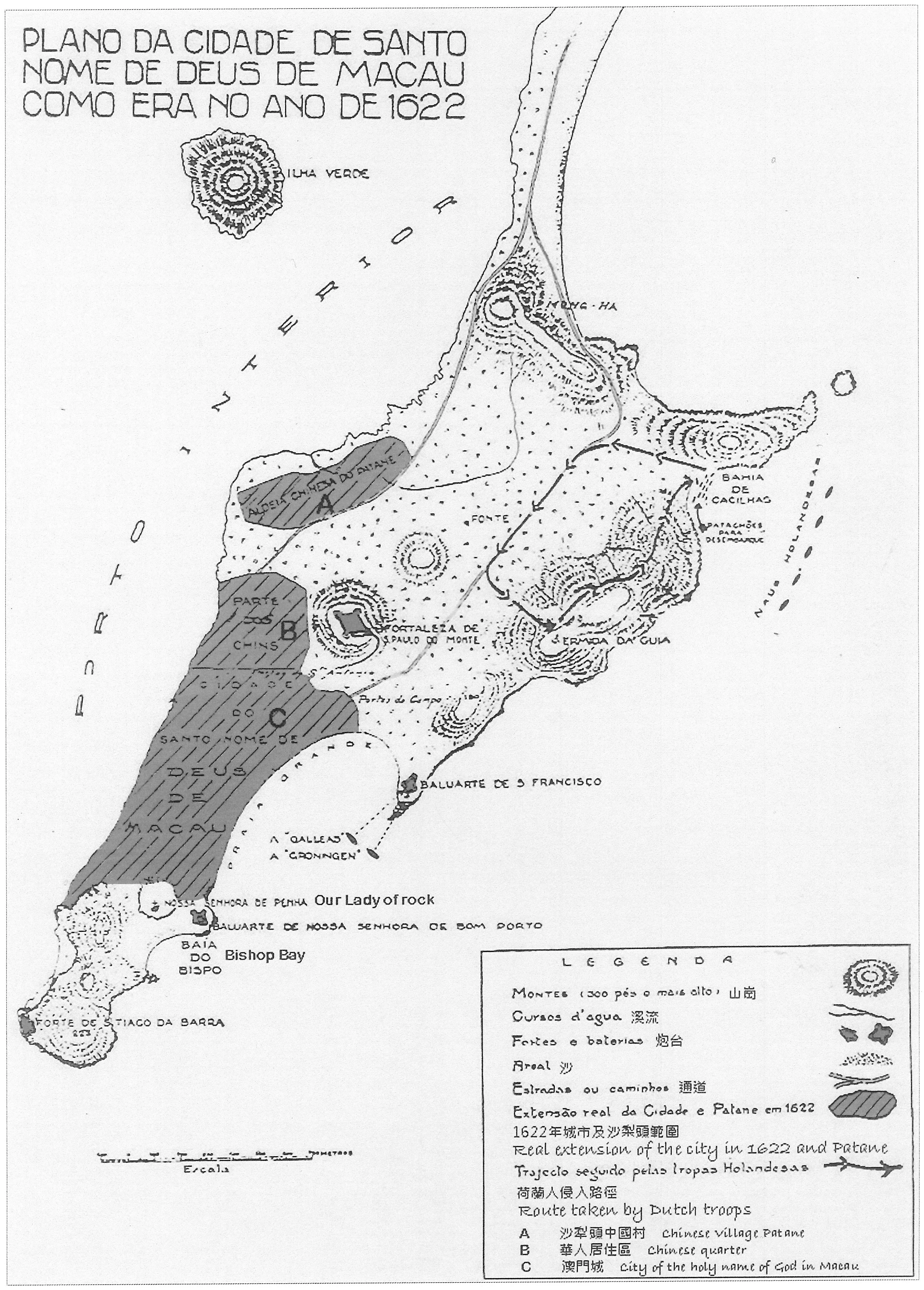

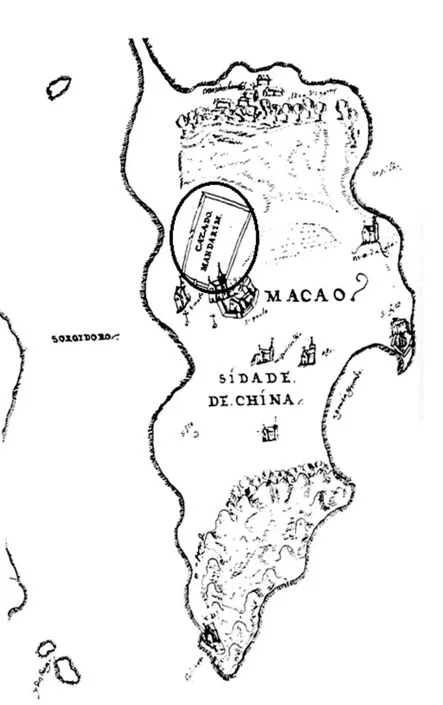

目前所见澳门半岛的合法城镇与行政乡村,最早在葡萄牙有关澳门城乡的平面图是在1622年(明朝天启元年十一月二十日至二年十一月二十九日)才出现。因为葡萄牙佚名所绘的“马交(被后人误译还原为汉文“澳门”)平面图1622”(PLAND DA CIDADE DE SANTO NOME DE DEUS DE MACAU COMO ERA NO AND DE 1622),其中载有“Extemão real da Cidade e Patane em 1622(1622年城市及沙梨头范围) ”,而城市范围被具体注名为两部分:“PARTE DOS CHINS”(华人居住区),以及“CIDADE DO SANTO NOME DE DEUS DE MACAU ”(天主圣名之城马交);村落范围被具体注名为“ALDELA CHINESA DO PATANE”(沙梨头中国村)(见图1)。(4)此图及有关年代说明文字转引自薛凤旋编著:《澳门五百年:一个特殊中国城市的兴起与发展》,三联书店(香港)有限公司,2012年,第29页。此书不注原图出处,暂时无遐考证其右下角的图例及中英葡说明文字为谁人所加。可知1622年或之前的澳门半岛上已经有合法的马交城区与沙梨头中国村区的划分。而曼努埃尔·戈迪纽德·埃雷迪亚(Manuel Godinho de Eredia)大约绘制于1615年至1622年间(明朝万历四十二年十二月二日至天启元年二年十一月二十九日)的“马交(也被后人误译还原为汉文“澳门”)平面图”,是目前所见最早的一张澳门连岛的平面图(见图2)。(5)此图及有关年代说明文字转引自东方基金会赞助出版的《Macau: Cartografia do encontro ocidente-oriente〈澳门:从地图绘制看东西方交汇〉》,第112-113页。此图很清楚地显示当时被称为MACAO的葡人租住区只是位于澳门半岛中部的小片地方,约占半岛的1/4。而当今有学者既不加注明出处又不加考证,就称此图为埃亚达绘于1615年,显然是有违学术规范的武断。见薛凤旋编著:《澳门五百年:一个特殊中国城市的兴起与发展》,三联书店(香港)有限公司,2012年,第28页。其中只记载了相当于前述1622年佚名所绘之图的MACAO(马交)城区,而没有“沙梨头中国村”区。而且马交城区中的华人居住区占了西南区及中心区两部分,当时的葡萄牙人居住区甚为狭小,直至后来的1622年图中将此“MACAO”异写作“MACAU”的城区纯华人区有所减少而葡华混居区有所增加。故由此可以进一步推断,中国官方承认的“沙梨头中国村”区应该是在1615年至1622年之间建成,而有关沙梨头乡村之社稷神坛,也应该是在此村区成立之时或不久就依照法制的规定建立。

图1 葡萄牙佚名1622年澳门城乡平面图的沙梨头范围被具体注名为“ALDELA CHINESA DO PATANE”(沙梨头中国村)

图2 曼努埃尔·戈迪纽德·埃雷迪亚 大约绘制于1615年至1622年间的澳门连岛平面图(笔者加标圆圈)

社稷坛的另一大变化,是其神主牌位的制作材料。由夏、商、周三代至明初,社(稷)的神主牌位都是用木制的。正如《论语》载宰我说社的神主用料分别为夏朝用松木、商朝用柏木、周朝用栗木。(6)何晏集解,陆德明音义,邢昺疏:《论语注疏》卷三《八佾》,文渊阁《四库全书》本。香山县的社稷坛在明成化时为一坛分立的两木制神主牌,皆为红漆底板,分别用墨书“县社之神”与“县稷之神”,平时密藏,临祭祀时才安置坛上。至嘉靖二十四年始改用石刻并固立于坛上的神主,“高二尺五寸,径一寸”。(7)邓迁纂:《香山县志》卷三《政事志·坛庙》,书目文献出版社影印本,1991年。现在澳门所见明清时期的社稷坛或土地坛的神主,均为石制且合二主为一。其时虽无规定全部改用石制的神主,即使有不少地方仍旧用木主,但经历了一百年以上的日晒夜露和风吹雨打,是不可能有木制的神主留传至今的。

土地(主)、社稷神坛的变化,主要是在清代前期,在古老的土地(主)、社稷神坛前增设拜祭之亭,目的是为了方便祭祀神灵者在进行拜神仪式时可以避免日晒雨淋之苦。例如,乾隆五十四年仲春(1789年2月25日-1789年3月26日)立石的《新建永福古社亭碑·新建社亭序》(8)谭世宝:《金石铭刻的澳门史——明清澳门庙宇碑刻钟铭集录研究》,广东人民出版社,2006年,第275-278页。有如下记载:

尝闻社居五祀之一,固 国家之所尊,亦乡党之所隆祀者也。兹沙梨头

永福古社,由来久矣。盖为石巖巖,俨然如见,声灵丕显。苐来祈济济,有时或嗟巨雨狂风。爰是敬集合澳 宰官、十方士女,咸相乐助,踊跃捐资,聿成美举,用是取材,经始不日而成。今将芳名备列于左。

两广部堂、钦命粤海关澳门总口、大马头口、南湾口、妈祖阁口

……

乾隆五十四年仲春谷旦勒石。

由此可见,“永福古社”之名应该是乾隆五十四年时建亭防备“巨雨狂风”时立此碑的新称。当其于明万历四十二年十二月二日至天启元年二年十一月二十九日间新立此社稷坛时,应无“古”字,只称“永福社”。“盖为石巖巖,俨然如见”,说明初建沙梨头村时立的社稷神坛,本来并无供奉人形的神像,只是以原生态的岩石象征社稷之神主。其神主的石刻之文也应为“永福社稷之神”,而非“永福古社”的“本坊社稷土地福神”。故现存的这些石刻社坛及神主碑刻文,应该就是这次建亭立碑时的新刻的,但是原来“为石巖巖”的神主石已经不知所踪。而领导和参与此次重修而题名于此碑刻的官府地位显赫,为两广总督及其下主管澳门海关码头的税务机构,如“两广部堂、钦命粤海关澳门总口、大马头口、南湾口、妈祖阁口”等。谭世宝认为此名由“娘妈角口”演变而来,在莲峰庙的嘉庆碑刻有“妈阁税口”之异称。(9)谭世宝:《金石铭刻的澳门史——明清澳门庙宇碑刻钟铭集录研究》,广东人民出版社,2006年,第146页。还有“合澳宰官、十方士女,咸相乐助”。足证本社稷神坛为官立及其地位之重要。

此外,还有嘉庆十年(1805年1月31日-1806年2月17日)赵允菁所撰《重修澳门永福古社亭碑记·重修澳门沙梨头社稷神坛碑记》有如下记载:

自前山而南,逦迤蜿蜒十五里。东西夹海中走一脉矗起,为莲花峰。入澳回旋右折,云根攒簇,屏山襟海,别踞雄畴,为沙梨头社稷坛。……考之《礼》,自大社、王社迄,聚众百家,咸得置社。而祀勾龙为社;祀有邰为稷,皆有功于民,各在祀典。则神职分土、谷,功相为用。枌榆桑梓之地,其祀宜合。……神司一方福命,而又地居最远,得扶舆之磅礴,郁积以发其灵,其昭昭固宜。

……

例授文林郎拣选知县辛酉科乡进士赵允菁薰沐敬撰。

永福古社首事 郑凤集 黄辅清 林启贤 钱瑞章 黄意昌 张元爵 蔡桓芳 何福贵 林启华……

特授香山县左堂加五级纪录五次吴 乙丑年演戏尚剩银尾银壹两弍钱四分八厘

钦命粤海关总口壹拾大员

香山协镇左营副总司冯昌盛五大员

大马头口三大员

妈祖阁口四大员

南湾口弍大员

澳门(盐)埠四大员

……

嘉庆十年岁次乙丑重修。(10)谭世宝:《金石铭刻的澳门史——明清澳门庙宇碑刻钟铭集录研究》,广东人民出版社,2006年,第278-281页。

从此碑记的小题及内文可知,本坛原名应为“沙梨头社稷神坛”,略称“沙梨头社稷坛”。所谓“坛之始建,无可考”。原因如上文所述,是其初建时因陋就简,只是在原生态的岩石上刻字以象征社稷之神主,再在其前置石供案、香炉,并无亭、殿等建筑,所以亦无立社的记事碑。至乾隆五十四年的碑记也只能笼统说“沙梨头永福古社,由来久矣”(11)《澳门记略·澳门志略》之《澳门志略》(谭世宝认为,实际是道光七年香山县下恭常都凤山书院采访值事王廷钤等采编的《(香山县)下恭常都采访册》,参见谭世宝:《有关明清澳门的地方志文献研究整理出版的一些问题》,《首届中国地方志学术年会方志文献国际学术研讨会论文集》,中华书局,2012年,第128-129页)下卷《沙梨头社稷记》,国家图书馆出版社,2010年,第214页。。这就给当今有的不够严谨的学者留下了主观臆断的想象空间。他们的一些澳门史论著根据“永福社”与南宋末帝端宗赵昰的“永福陵”之名相同,以及曾有南宋遗民散居澳门半岛一带的现代民间故事传说,推断沙梨头永福古社神坛为南宋遗民纪念南宋端宗赵昰而建的。对此,谭世宝早已经著文否定(12)谭世宝:《关于开埠前澳门半岛上的“村”的传说探真》,原载《文化杂志》中文版第26期,澳门文化司署,1996年,后载谭世宝:《澳门历史文化探真》,中华书局,2006年,第14-37页。,在此毋庸赘论。

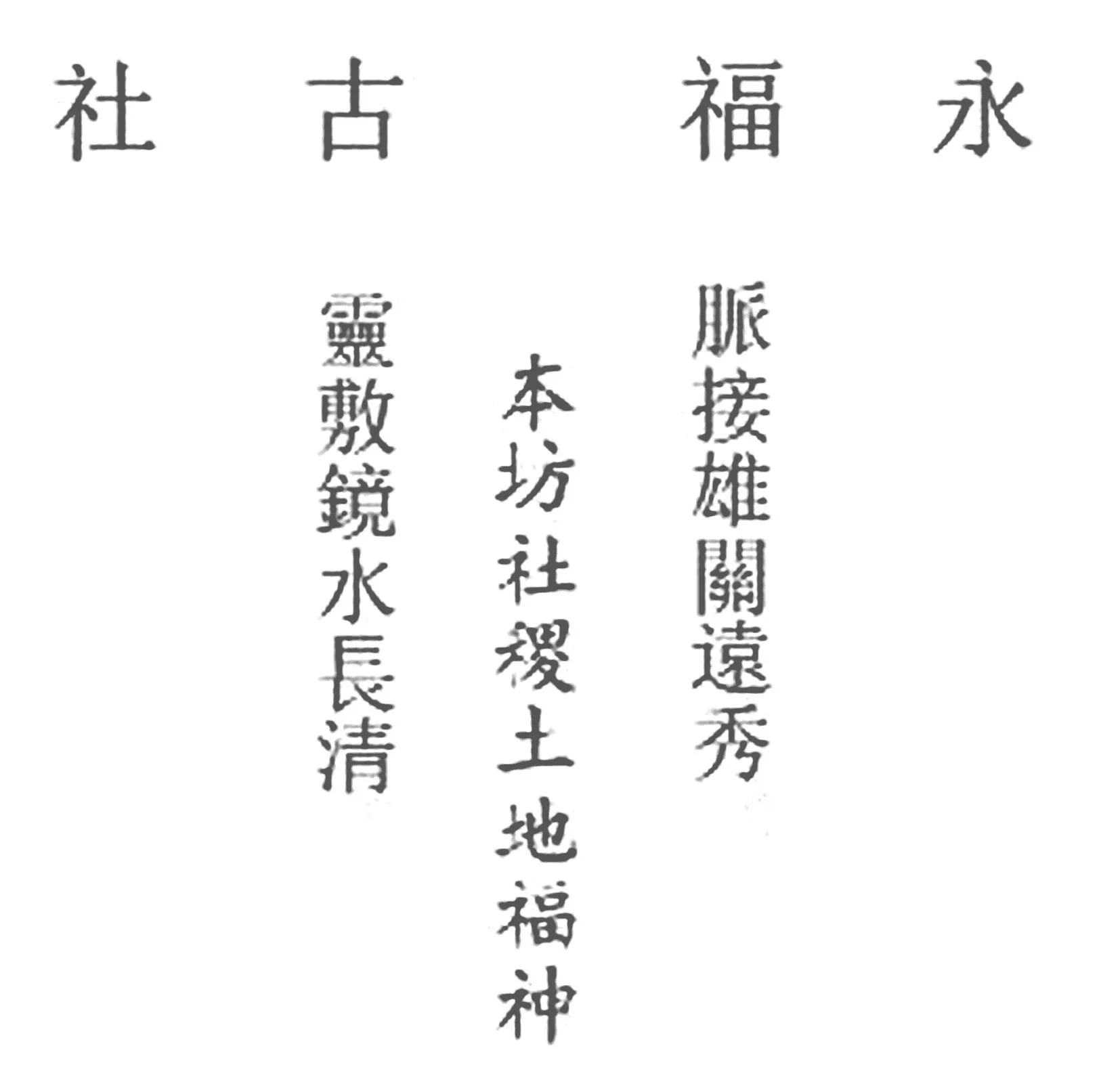

从碑文之说可知,澳门是中国海上丝绸之路的最南端的最重要的港口城市,中外贸易繁荣,航船及人口、货物聚集于此,而“沙梨头社稷神坛”作为当时澳门半岛唯一的社稷神坛,实际就是代表整个澳门半岛进行有关宗教活动的社稷神坛,故必然有相应的长足巨大的发展。而此次领衔主修的官员比上碑已增加了香山县左堂、香山协镇左营副总司等,是当时中国驻澳治澳主管行政、海关税务及国防军事的官长。参与捐金银的商民就更加人多势众,更显出本社稷坛在其时中国官民心目中的重要。由于澳门城乡的商、农经济发展迅速,本次重修澳门永福古社亭以及沙梨头社稷神坛,就具有更加充足的人力物力。据本碑记载,“乾隆己酉重修,观瞻稍壮而神灵益著”而已。到此时的“春秋祈报,趋跄祠下者,远近云集,地隘不能容”。本次重修,达到了“新而大之。亭穹其中,阑廓其外”,“而神坛之巍焕,焜耀海隅矣!”(13)《澳门记略·澳门志略》之《澳门志略》,国家图书馆出版社,2010年,第214-215页。基本具备了保存至今的沙梨头永福古社神坛、亭、殿并设有石雕围栏的大型土地神庙的大型结构样貌。例如,我们今天所见的神坛的确合符“神坛之巍焕,焜耀海隅”之说。经过两次以上的重修加工,其样貌虽然已经失去了“盖为石巖巖,俨然如见”的原生态模样,但是其文字的形式内容,则是新旧结合的。现照原来格式录文如下:

由此可见,横额“永福古社”是乾隆五十四年首次重修即额外增加之新名。两边的对联应是嘉庆十年重修新增,而中间的“本坊土地社稷福神”石刻,则应是将原来的“沙梨头社稷神坛”石刻文字略加改写。因为最初沙梨头为澳门半岛独一无二的乡村,故只称“沙梨头社稷神坛”。至嘉庆时沙梨头已经是城坊而非乡村,而且可能已经有其他城坊出现并且也依法建立了社稷坛,故此大多都习惯在神主碑刻写“本坊社稷土地(福)神”(14)谭世宝:《在澳门看明清以来社稷坛的变迁史迹》,谭世宝:《澳门历史文化探真》,中华书局,2006年,第406-417页。。再看从澳门半岛到氹仔、九澳(路环)两个离岛,至今遍布各种类型的明清至当今的土地社稷(福或正)神之坛、庙,为本文之论提供了充分的证明。

二、明清至今澳门土地社稷坛、庙不断发展衍变之各种形态

明清至今澳门“福德祠”不断发展衍变之各种形态,可以说是古今有关土地社稷神坛庙宇发展衍变形态的集大成。澳门自1535年以来近五百年间,一直没有经受严重的天灾或人为的战祸、动乱等劫难的破坏。这是中国其他地方包括内地以及香港、台湾等历经天灾战乱等摧残过的城市无法比拟的。有兴趣追寻研究和保护、承传明清以来的土地社稷神坛庙宇的宗教文化财富者,不可不到澳门来。虽然,在香港虽然也有同类的宗教文化财富承传,引起不少外国学者以香港承传的中国宗教文化作为典型代表来研究。但香港毕竟开埠较澳门迟三百多年,而且香港是由英国通过战争以武力占据的,其后又曾一度被日本武力占据,加上其西化的发展速度较澳门急剧而又规模较大,所以其所保留的同类的宗教文化财富承传较澳门晚而少,已经不成系统。但是在香港却经常流行一些有眼不识泰山的自大误论。例如,号称香港销量最大的报纸《东方日报》2002年2月28日E5的《寻访全国罕见地主公庙》的专版,竟然称相传建于清乾隆年间的香港新界金钱村的“福神厅可能是全国唯一的地主公庙”。显然,此说乃一些港人的“井蛙”之见。除了前述最古老最大型的永福古社,堪称后来的澳门与香港各种土地社稷神坛庙宇的鼻祖之外,直接受其影响产生的澳门地区各种大大小小的土地社稷神坛和福德祠多不胜数。现分类列举一些例子如下:

(一)露天供奉石刻神主的原生态的石砌社稷、土地神坛

在当今澳门半岛以及氹仔、九澳(路环)两离岛的古老街坊路旁,随处可以看到两三百年以前的明清某一街坊的石砌的露天社稷坛(但有部分被无知者出于好心为之加盖而隔绝了阳光雨露)。其形如有大靠背的座椅,靠背正中为石碑形的神主,一般横刻二字的社名,竖刻为“(本坊或某本某)社稷之神(位)”。这说明在明初关于百家之里方能建立一座社稷坛的规定,后来在澳门地区不足百户的街坊或乡村都可以建立,这应该是因应澳门地区的坊或里大多数不足百户的灵活处理。到了1849年葡人占据澳门后,华人社区新发展的街道,就不必受清朝政府的法规管辖,甚至只有几户人家的横街小巷,都可以建立微型的社稷、土地神坛。

1.澳门莲峰庙雍正元年建成的莲蓬社稷神坛,就是罗复晋撰《鼎建纪事碑·莲蓬山慈护宫序》所说的“其左为社(稷坛)”。此雍正元年本庙落成时已经建立的古社稷坛,一直保留到本世纪初。其原刻的神主文字为“莲蓬社稷之坛”,现在虽然被拆下换成新刻的“莲峰社稷之坛”,但仍然存立于本庙左边外墻前(15)谭世宝:《金石铭刻的澳门史——明清澳门庙宇碑刻钟铭集录研究》,广东人民出版社,2006年,第120页、第128-129页。,是单独写“社稷”而没有加“土地”的,保留了较原始的庙宇“社稷”与“土地”分坛的形态。

2.莲峰庙后园(今莲峰普济学校内)地主神坛,神主碑刻文为“莲峰山本庙土地神位”,保留了较原始的庙宇“地主坛”单独建立的形态。

3.莲峰庙后园(今莲峰普济学校内)土地福德神坛,神主碑刻文为“本庙土地福德神位”,保留了较原始的庙宇“土地坛”单独建立的形态。

4.观音堂前右边两座清代社稷坛,神主碑刻文分别为“启明社稷之神”、“居仁社稷神位”,应该是早期望下(厦)村乡的两个里社之坛,也是单独写“社稷”而没有加“土地”的,保留了较原始的乡里“社稷坛”单独建立的形态。

5.观音堂园内的本园土地神坛,神主碑刻文为“本园土地之神”,保留了较原始的庙园“土地坛”单独建立的形态。

6.望厦汛土地神坛,位于先锋庙旁,神主碑刻文为“本汛土地福德神位”,保留了较原始的望厦驻军汛地“土地坛”单独建立的形态。

7.显荣里土地神坛,神主碑刻文为“本坊土地福德正神位”,保留了较原始的坊里“土地坛”单独建立的形态。

8.蚝里社稷神坛,神主碑刻文为“埠宁社稷之神”,保留了较原始的坊里“社稷坛”单独建立的形态。

(二)石刻神主文字将社稷土地合一之神坛

1.沙梨头永福古社的社稷与土地合一之神坛,如上文所录,其神主碑刻文为“本坊社稷土地福神”,是将社稷与土地合一之城坊里社福神的滥觞。

2.银针围银龙社稷土地财神坛,其神主碑刻文为“银龙社稷土地财神”,是小街围巷将社稷与土地合一作为财神坛之例。

3.区神父街本坊社稷土地神坛,其神主碑刻文为“本坊社稷土地神”,是现代小街围巷将社稷与土地合一的神坛之例。其“本坊”二字左起横书,是受当代内地流行的书写习惯影响之产物。

(三)增加土地公(婆)神像与屋盖而变成的“土地庙”、“福德祠”

在澳门还可以看到社稷坛向土地庙演变的史迹。约在清嘉庆年间,一方面可能是因为“明社已屋”——前朝的社稷按惯例是要藏于屋内——的影响,另一方面应是因为澳门已过于商业化,而城市商人既对五谷之神无兴趣,又不懂有关社稷坛的“坛则不屋,庙则不坛”制度原理,因此有人便开始把本朝新立的社稷之神俗化为单纯的土地福神,并为之建祠或立庙,把原本应该露天的神坛都搬进了屋宇之内,真可谓好心办错事,把土地神应受的阳气断绝了。

1.如前所述,沙梨头土地庙——永福古社则是由社稷坛演变为较大型的庙宇,其神主刻文为“本坊社稷土地福神”,是不伦不类地把社稷神与土地神连在一起,这表明其制作者对两者的演变关系不甚了了,才会把两者混合为一体。

2.妈阁庙内有两座嘉庆年间的石刻微型神祠,形如小屋一间,其实只是把露天的社稷坛四边加柱、左右后三边加墻以及上盖加屋顶。其正面仍然留空,横楣上刻额文为“正直祠”,内里立碑形石主刻文为“土地福德神”。

3.聚龙里苦力围福德祠,是镶砌在墙壁上的微小型福德祠。其神主镶字为“土地福德正神”,增加了神坛案上供奉现代彩色瓷器的人形土地公神像,两旁对联为“白发知公老,黄金赐福人”。

4.草堆街(原为泗胜坊关前街)聚龙社福德祠,是无正面门墙的社稷坛小型福德祠。其鼎建肯定在嘉庆二十四年(1819年1月26日-1820年2月13日)以前,该庙位居澳门粤海关大马头之要津,应是当时一座重要官庙,其规模至少与附近的大马头街福德祠相当。笔者在二十年前所见竟沦为只有空场一堵,无瓦遮头,令人不胜慨叹!(16)王文达:《澳门掌故》,澳门教育出版社,2000年,第160页;谭世宝:《金石铭刻的澳门史——明清澳门庙宇碑刻钟铭集录研究》,广东人民出版社,2006年,第306-308页。目前所见状况,其实际上是将靠墙角的聚龙里社稷坛加了边墙和铁栏门楣的“福德祠”横额,石砌的社稷坛保持原样,其神主刻文为“聚龙社稷之神”,是不与土地神合一的社稷神坛。

5.大关斜巷显荣里福德祠,是将木雕制作的小型福德祠镶砌于大厦外墙壁上的瓷砖框架内,其中木刻神龛内的神主刻文为“本街土地福(神)”,此福字之半以下贴了一幅土地公画像。其上为木刻的“福德祠”横额,两旁为木刻对联“白发知公老,黄金赐福人”。查显荣里原为清朝关部行台附设的官署所在地。该地原有的土地神坛应立于清初康熙年间创建大关之时,目前所见乃历经沧桑巨变之后,至当代人将古老的横街小巷改建为高楼大厦之后的产物。

6.沙梨头街福德祠,其实际上是将靠墙而夹在两座民居平房中间的土地坛前面加上铁栏门。又据现存石刻神主文字及其三块木匾的题年可以推断,该神坛应该是清初所建,其后历经清代同治甲戌季冬(1875年1月8日-1875年2月5日)、光绪二十八年(1902年2月8日-1903年1月28日)、民国壬申年(1932年2月6日-1933年1月25日)以及现代多次增修改建,最后形成中型的土地庙。其内部仍然保存了原本较古的永安土地社神坛,该神坛背靠墙壁,石刻神主镶入内墙,刻文为“永安土地福神位”。其上有后来书写墙上的“福德祠”横额,两旁墙上书写对联为“白发知公老,黄金赐福人”。神坛案上增加供奉现代彩色瓷器的人形土地公与土地婆神像。正面两旁边墙壁书写对联为“永保街坊人丁旺,安宁社稷庇万民”,并且钉了一木牌,上书联合管理本庙者为“三巴门坊众互助会、沙梨头土地社慈善会、沙梨头坊众互助会”。

7.雀仔园的土地庙——福德祠,今位于马大臣街与罗宪新街交界处,是由街坊古老的露天神坛变为福德祠神庙,是较古老而大中型的供奉土地之神祠。其始建于清朝咸丰年间,历经光绪至现代的多次重修,其庙旁之公所内墙壁仍然保存光绪八年仲夏(1882年6月16日-1882年7月14日)的《重修福德祠签题碑记》。该公所门外墻角上,仍然镶嵌着光绪十二年四月(1886年5月4日-1886年6月1日)的中葡文碑刻《雀仔园福德祠公所中葡文澳督慈恩惠爱纪念碑》。(17)谭世宝:《金石铭刻的澳门史——明清澳门庙宇碑刻钟铭集录研究》,广东人民出版社,2006年,第344-348页。这些清代的文物能够保存至今,十分难能可贵。

8.位于今下环河边新街土地庙——福德祠,也是由街坊古老的露天神坛变为土地神庙。据该庙现存同治十二年孟春(1873年1月29日-1873年2月26日)的重修碑《澳门福德祠碑志》所记,可知其鼎建成于同治七年八月十六日(1868年10月1日)。其庙原位于下环河边上街,因为在同治十年七月遭风灾毁坏,始在下环河边下街的今址另建新庙,又于本年十二月十六日(1872年1月25日)建成。其后历经多次重修,至今为本澳较古老而规模仅次于永福古社的大型供奉土地公神像兼神主牌位之福德祠。(18)谭世宝:《金石铭刻的澳门史——明清澳门庙宇碑刻钟铭集录研究》,广东人民出版社,2006年,第350-362页。该庙正门为石雕砌成的门框,上为石雕门额:“福德祠”,两边为石雕门柱对联:“祀典垂千载,神恩普四方。”

(四)由公共祭祀的土地神坛转化为千家万户的门口土地

本来属于明清祀典规定的公共拜祭街坊乡里的土地社坛,进入民国以后,再也没有国家祀典的硬性规定及传统的地方基层组织街坊乡里之长的主持活动,很多保持传统的土地神灵信仰的居民,就各自在自家门口建立土地福神或财神之神位坛,专供自家拜祭以求福求财之用。有关门口土地神位的制作材料,主要有纸、木、石三类,最简单廉价的是用一张红纸印制的神主牌式,其次是用一块木牌雕制的神主牌式,较高级复杂的是用较大的木材或石材雕刻的龛坛式。(19)谭世宝:《在澳门看明清以来社稷坛的变迁史迹》,谭世宝:《澳门历史文化探真》,中华书局,2006年,第416-417页。可谓丰俭由人,各量自家财力而设。这是没有任何政府的规定指引或限制,完全是市民的私人自由的选择。有关的拜祭活动也是各量自家财力而行。

随着很多单家独户的临街平房逐渐变成华洋杂处,几十户人家入住的高楼大厦,那些保持传统的土地神灵信仰的居民,也会把门口土地之神位坛,建立在高楼公寓的自家门口。

(五)至今澳门各界华人最普遍的传统宗教信仰

逢时过节,澳门有千家万户的人依照习俗拜祭自家的门口土地,还有不少热心之人拜祭公共的社稷坛、土地坛和有关土地庙、福德祠等。每逢中历二月初二土地神诞,私家门口土地的祭品固然比平时丰盛,所有公共的社稷坛、土地坛、和有关土地庙、福德祠等也都是如此。特别是大型的土地庙、福德祠,诸如永福古社、下环河边新街福德祠、雀仔园福德祠等,都继续承传明、清、民国至今的传统,由庙宇管理者与信众集资筹款举行拜祭和演社戏酬神的活动。中小型的如三巴门福德祠等,也都搭建彩花牌庆祝土地神诞。

三、厘清中国内地、台湾及东南亚的土地庙宇神坛源流之真相

由于中国大陆、香港、台湾以及东南亚诸国缺乏像澳门那样完整保留了从明清的土地社稷神坛向福德祠庙再向土地爷爷神庙演变的源流轨迹,所以就有各种见今而不知古,只见一棵变异的树木而不知整个森林的误说流行。现举例厘清如下:

1.有网络文章记载北京土地庙的古今变迁情况如下:

土地庙在北京宣武门外下斜街,南口内路西,再早叫槐树斜街,《京师坛巷志稿》说,俗称土地庙斜街。据记载始建于元朝。原有大殿三层和几间配殿以及一些附属用房,山门向东。从有庙会起,只剩前面一层殿,内供土地爷、土地奶奶。前清旧历每月逢三开庙,民国后改为阳历每旬三日有庙市。

……

解放初庙会还兴旺过一个时期。以后由于修建宣武医院把庙西的空地占用了,下斜街和广安门大街又都是交通要道,不宜摆摊,庙会自然就取消了。现在土地庙建筑还在,但早已成为居民的大杂院。(20)搜狗百科,https://baike.sogou.com/v181505555.htm?fromTitle=土地庙庙会,浏览时间:2020年3月18日。

这是中国大陆源远流长的土地神庙文化曾经消失殆尽的一个典型象征。由于土地庙和庙会在现实中已经荡然无存,所以有的网文对土地神演变而来的大伯公神作了如下挂一漏万的如下记述:

土地庙,又称福德庙、伯公庙,为民间供奉土地神的庙宇,多于民间自发建立的小型建筑,属于分布最广的祭祀建筑,各地乡村均有分布,以至凡有汉族民众居住的地方就有供奉土地神的地方。

……

土地庙在大陆曾由于“文革”作为“四旧”大部分被捣毁。随着“改革开放”和强调信仰自由以后,自1980年前后有蒸蒸日上的恢复和发展势头。多由农民自发组织建设,属于微型建筑,高度从不到2米至正常房屋高度;面积大小小则几平方米,大则十几平方米。关于大量恢复建设“土地庙”的问题,1980年代和1990年代大陆官方和媒体一直密切关注。在当时农村小学基础教育设施落后的情况下,呼吁乡民多关注乡村基础教育,集中精力投资建学校,不要热衷于“迷信”,仍旧无济于事。1980年代部分农村地区出现一股建设土地庙的浪潮,在当地小学教学设施仍旧没有改善的情况下,乡民只热衷建设土地庙,使得部分地区官方进行强行拆除,这股热潮才有所遏制。至2000年以后,几乎每乡至少有一处或多处,其数量分布因地而异。台湾也有相当普遍的土地庙,据官方的调查,其数量超过1300所以上,为台湾第一大地主。(21)参见http://www.360doc.com/content/17/1016/20/9930982_695497741.shtml:《土地庙的历史由来》,浏览时间:2022年3月18日。

其下文就只简略介绍了台北、香港、北京的土地公庙,而对完整保留了从明清的土地、社稷神坛向福德祠庙再向土地爷爷神庙演变的源流轨迹的澳门,却只字不提。这是值得注意的,只有纠正错误倾向,才能全面正确认识澳门土地社稷神坛和福德祠庙在古今海上丝绸之路的意义。

2.东南亚诸国的土地神信仰的遗存,主要保留了清代已经转化为福德神像及有关庙宇的进一步向近现代世俗化演变的模式。例如,有博客发文称:

大伯公,又有各种称谓包括福德正神、福德老爷、福德公、福德等。主要盛行于中国南方及新马地区。

因为大伯公有求必应,一般也把他视为偏财神。一般来说大伯公是家中的正神,守护一家人的健康平安。新马一带的人若已经在家中供奉了土地公,就不会再供奉同样是守护家庭的大伯公。专家学者认为大伯公是早期华侨创造出的海外本土神明。他们其实就是生前有功于民或品德高尚的华侨先驱,被当作土地神供奉。但这并不意味着大伯公完全等同于土地神,更不能说土地神就是大伯公。大伯公除被当作土地神崇拜外,在东南亚地区还被当作海神崇拜。(22)参见https://wenwen.sogou.com/z/q703157420.htm:《大伯公神位是谁》,浏览时间:2020年3月18日。

的确,有关新加坡、马来西亚的福德祠,网络资料甚多,大家可以自行浏览参考。(23)参见http://www.360doc.com/content/15/1009/16/15593598_504445107.shtml:《新加坡洛阳大伯公宫》;http://www.360doc.com/content/12/0205/18/7517994_184368521.shtml:《大伯公与华族民间信仰》;http://www.angkongkeng.com/library/58-deities/436-dabogong:《大伯公、福德正神— 一庙一路》等,浏览时间:2020年3月18日。虽然,目前仍有马来西亚学者认同“马来西亚槟城华人之间,长期流传着张理与两名结义兄弟的神话,说他们生前到槟榔屿开垦拓殖,死后庇佑当地先民,成为保佑地方华人的‘大伯公’”,从而否定在上世纪五、六十年代饶宗颐(1952)、许云樵(1961)等人的主张:南洋之大伯公庙亦称土地庙、福德祠,源于中国之说。(24)王琛发:《客家先贤与马来西亚槟城海珠屿大伯公探析》,广西华侨历史学会主办:《八桂桥刊》2014年第3期。显然,从中国和东南亚诸国的土地庙、福德祠的源流关系看,应以饶、许等前辈之说为正。(25)郑志明:《客家社会大伯公信仰在东南亚的发展》,《华侨大学学报》2004年第1期;李佩珊:《马来西亚槟城海珠与华人大伯公庙的历史与现状》,华东师范大学历史学硕士学位论文,2008年,第46-47、58页;罗杨:《柬埔寨华人的土地和祖灵信仰——从“关系主义”人类学视角的考察》,中国华侨华人历史研究所:《华侨华人历史研究》2013年3月第1期,第60-67页。

3.清代中国之东北及东南沿海至东南亚各海岛的社稷土地、福德信仰之普遍流行,与天后(天妃、娘妈、妈祖)信仰同样兴盛而更胜之。这从清代福建漳州佚名撰的《(安船)酌献科》的记载可以得到确凿的证据。(26)原件藏于英国伦敦大英图书馆(而非博物馆),编号为OR12693/18,录文介绍见陈佳荣、朱鉴秋执行主编:《中国历代海路针经》下册,广东科技出版社,2016年,第867-872页。目前对于此件的整理研究学者不多,存在问题不少。例如整理校录者误称其影印的两张选页为“《送船科仪》手钞本书影”(27)陈佳荣、朱鉴秋执行主编:《中国历代海路针经》下册,广东科技出版社,2016年,第868、870页。,又引科大卫之说:“由于文中大量称‘天妃娘娘’,偶书‘天后’,可知其成书年代应在清朝刚封妈祖为天后的康乾间。”(28)陈佳荣、朱鉴秋执行主编:《中国历代海路针经》下册,广东科技出版社,2016年,第869页。其实此件虽然没有写明抄写的时间,但是其称明代官称的庙及神名“天妃”者4处,称清代康熙末年始出的官称庙及神名“天后”者14处,还有更后出而且主要是流行于闽南人的口语之俗名“妈祖”多达33处。故此推断其撰抄之年应接近整批手抄件有明确纪年下限的道光二十九年(1849)。而其本身的年代下限,则可以延伸至整批抄件被伦敦大英图书馆1864年(同治三年)编次的中文藏书目录著录之前。(29)有关手抄件的纪年及入藏大英图书馆目录的情况,参见陈佳荣、朱鉴秋执行主编:《中国历代海路针经》下册,广东科技出版社,2016年,第869页。厘清有关抄件的年代及其神与庙名的正名与俗称的关系,是要说明即使是这一充满口语俗称的晚清闽南道教的科仪抄件,也不能证明有关神庙及神祇已经脱离了清朝国家的正祀系统,而形成了与之不同的属于西方宗教学定义的所谓“民间宗教”的系统。值得注意的是,本件完全没有提及“土地”神的社稷坛庙、福德祠这些正名,只用其俗称的“土地(公)”,而且总数多达52处,比天妃(天后、妈祖)多一处。(30)李庆新统计天妃(天后、妈祖)有53处,实际有两处重复了。参见李庆新:《明清时期航海针路、更路簿中之海洋信仰》,《海洋史研究》第十五辑,2020年8月,第356页当然,我们不能仅凭此件的数字就说天妃(天后、妈祖)与土地福德神的信仰孰盛,因为这只涉及沿海部分海岛的庙宇不太准确的统计对比,如果考虑土地福德神除了有大中小型庙宇的数量可以与天妃(天后、妈祖)比肩之外,还有遍布城乡坊里的神坛乃至家家户户的门口土地神坛等等,这种普遍性是天妃(天后、妈祖)无法比拟的。

4.近年,中国和东南亚诸国土地、福德信仰文化不断弘扬发展复兴。例如,在福建厦门已有1000多年历史的仙岳山土地公庙的复兴就是典型之例,在该庙一年一度举办的“福德文化节”规模盛大,吸引了台湾以及东南亚地区的信众团体参加,从2008年至今已经举办了13届。(31)《第十三届海峡两岸福德文化节在厦门开幕》,参见中国新闻网,https://www.chinanews.com.cn/tw/2020/10-25/9322192.shtml,发布时间:2020年10月25日;浏览时间:2020年10月30日。

综上所述,可知明清至今澳门“福德祠”的源流发展衍变史,为中国内地及海外各地区以及异国的土地福德祠的源流研究提供了宝贵的借鉴。