西双版纳州野生动物肇事特征与理赔补偿机制研究

郑伟浩,何 锋,黄 莹

(1.云南财经大学 金融学院,云南 昆明 650221;2.云南财经大学 物流与管理工程学院,云南 昆明 650221)

0 引言

云南省西双版纳州傣族自治州(简称西双版纳州)南部的热带雨林保护区,因其丰富的生物多样性和亚洲象等珍稀野生动物而著称,近年来更因象群的“南象北游”现象受到关注。随着人口和经济增长,人类活动对野生动物栖息地的影响加剧,导致野生动物肇事事件频发,威胁人类安全及动物生存。本研究针对西双版纳州的野生动物肇事类型、频率及其理赔补偿机制进行了全面分析,特别考察了象群北迁现象。通过提出有效的管理策略和改进措施,旨在减少人与野生动物的冲突,并确保受害者得到公正及时的补偿。此研究不仅为野生动物肇事理赔补偿机制提供了实证基础,也为制定科学的政策和促进人与自然和谐共存提供了支持,对保护生物多样性和推动地区可持续发展具有重要意义。

野生动物不仅是生态环境的重要组成部分,而且是国家与全人类的宝贵财富[1]。对保护区野生动物肇事进行理赔是野生动物保护和缓解野生动物与人类矛盾的重要措施[2]。中国学者对野生动物肇事和理赔补偿的关注起步较晚,但随着时间的推移,研究逐渐变得系统和规范。20世纪90年代,学者们开始关注野生动物对农作物和人员的伤害[3],并呼吁建立补偿机制[4]。21世纪以来,随着野生动物肇事事件的增加,王晓光等[5]通过实地调查分析了云南等地区存在的野生动物肇事问题,指出补偿机制不完善。赵春梅等[6]构建了野生动物损害赔偿的分析框架,而刘万学等[7]提出了人兽共存理念,主张建立多方参与的补偿机制。尽管进行了大量案例研究[8-10],但现有研究较少注意到地区差异并缺乏系统性地区案例。国际上,非洲、北美和澳大利亚的学者分别关注了大型草食动物入侵农田[11]、驯养动物被野生动物伤害的赔偿机制[12]和野生动物车祸事故[13],为构建系统化补偿机制提供了借鉴,但亚洲地区的研究相对较少[14]。在理论上,公共产品理论[15]、风险管理理论[16]、公地悲剧理论[17]、风险社会理论[18]和人兽共存理论[19]为理解和构建补偿机制提供了坚实的理论基础。这些理论不仅解释了野生动物破坏农田的机制,还强调了建立风险共担的补偿机制和平衡各方利益的重要性[20]。赵利春等[21]和梅兴武等[22]的研究运用这些理论分析了具体案例,为野生动物肇事补偿机制的研究提供了新视角,强调了构建机制的必要性和人兽共存的价值取向。

尽管已有大量关于野生动物肇事和补偿机制的研究,但现有文献在地区特定性、系统性和理论深度方面仍有不足。特别是针对云南省和西双版纳州这样生物多样性丰富的地区,需要更深入的地区特定研究。本研究的创新之处在于结合公共产品理论和风险管理理论,对2011-2016年的野生动物肇事案件进行深入分析,识别理赔工作的重点和不足,提出改进策略。这不仅能提供更系统、全面的研究视角,也能针对性地解决当地肇事理赔工作面临的财政压力和群众不满等问题,为构建更有效的野生动物肇事理赔补偿机制提供理论和实践上的创新,促进人与野生动物的和谐共存,并为相关政策制定提供科学依据。通过这些理论视角和实证研究,本研究期望填补现有研究的空白,为野生动物保护和人类社会的可持续发展提供新的见解。本研究的意义在于,它不仅为西双版纳州特定的野生动物管理提供了科学依据和实践指南,还为其他地区或类似生态环境下的野生动物肇事管理提供了参考。通过实施这些策略和措施,有望在未来实现更加公正、高效和可持续的野生动物肇事理赔补偿机制,为人与自然和谐共处开辟新的道路。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区域概况

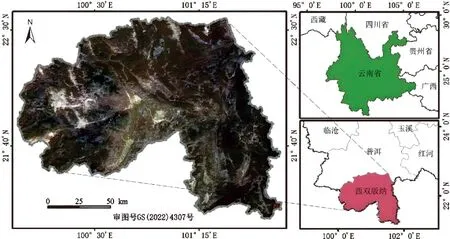

西双版纳(北纬21°08′~22°36′,东经99°56′~101°50′)位于云南省的西南,是一个典型的热带雨林气候,温度较高且雨季繁多,干季与湿季分明;它是亚洲与东南亚的过渡地区,东南与缅甸毗邻,境内有景洪市、勐海县、勐腊县,全州共有32个乡镇(图1)。随着区域经济发展和人口增长,人类活动对野生动物的栖息地产生了显著影响,导致野生动物肇事事件的增加。这些事件不仅威胁着人类的生命财产安全,也对动物的生存造成挑战。同时,该地区的野生动物肇事问题和理赔补偿机制逐渐成为研究的焦点,亟需针对性的研究和政策干预,以实现人与野生动物的和谐共存,并促进区域的可持续发展。

图1 研究区区位图

1.2 研究方法

本研究首先通过文献回顾和实地考察,收集关于肇事类型、频率、受害者情况及现有补偿机制的数据。然后分析2011-2016年的经济损失数据、各县市理赔金额差异以及保护局与林业局处理的案件,以揭示肇事原因、评估现行补偿机制有效性,并提出改进措施。

2 研究结果

2.1 野生动物肇事特征分析

2.1.1 同层级野生动物肇事类型和频率

(1)州级层面野生动物肇事案件与经济损失

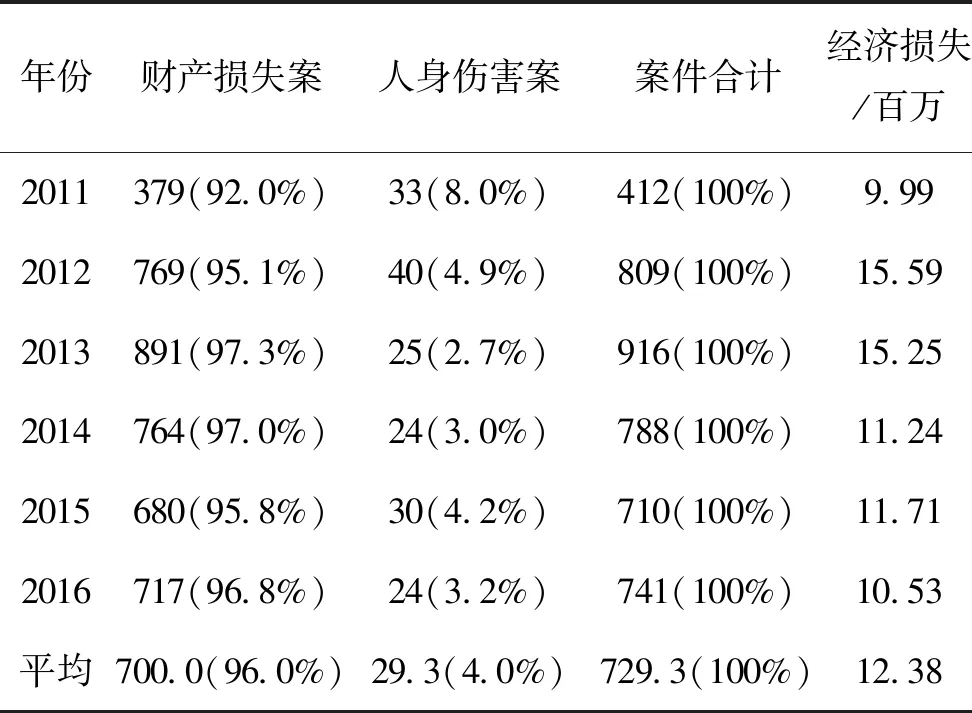

2011至2016年,西双版纳州面临着野生动物引起的财产损失和人身伤害案件日益增加的问题。据表1所示,这6年间,野生动物平均每年造成的财产损失案件达700.0件,人身伤害案件29.3件,表明财产损失是主要的受害类型,占总案件的96%,而人身伤害案件相对较少,占4.2%。经济损失方面,年平均损失为12.38百万元,其中2012年的经济损失最为严重,达15.59百万元,而2011年相对较低,为9.99百万元。

表1 2011-2016年野生动物肇事案件与经济损失

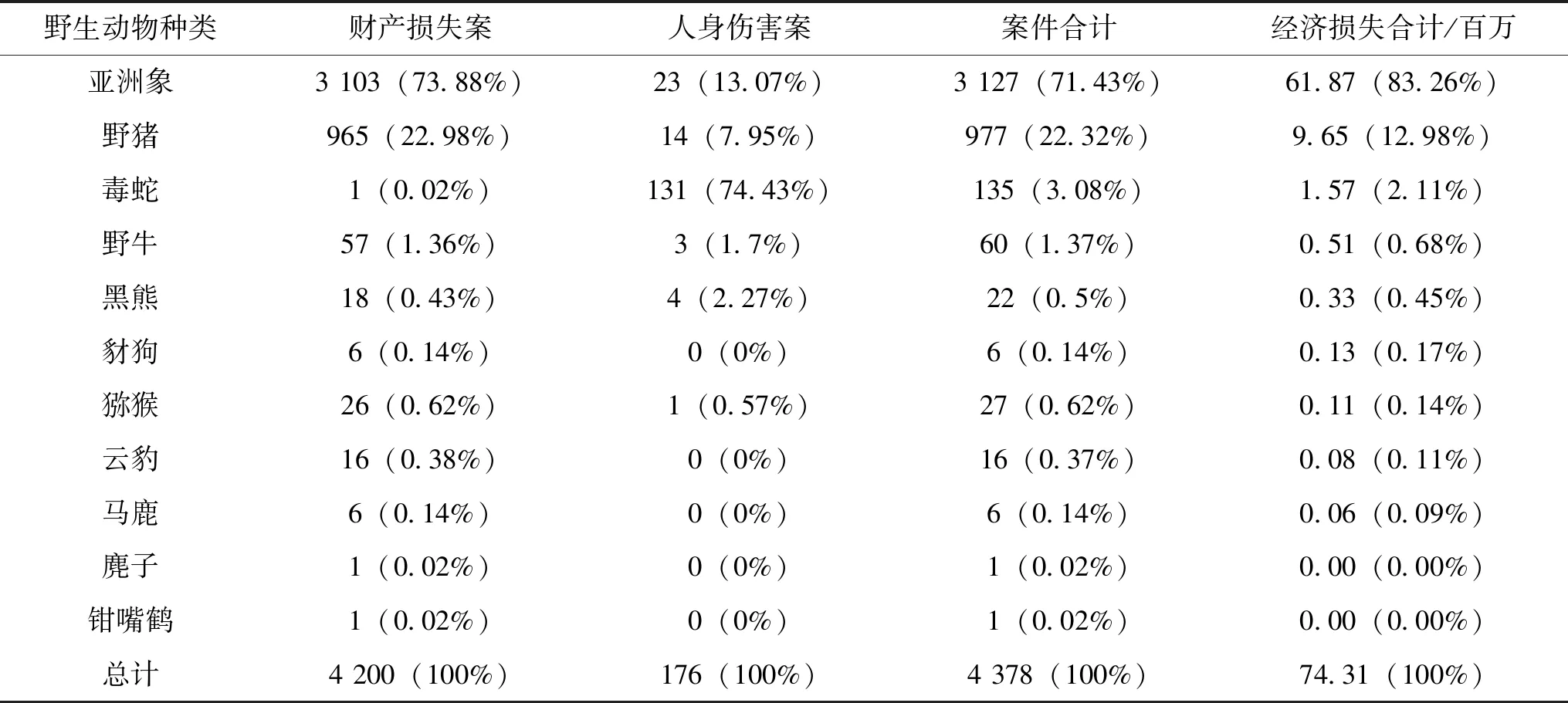

具体到肇事动物,表2揭示了亚洲象、野猪和毒蛇是主要的肇事动物,其中亚洲象不仅是财产损失的主因,造成3 103件肇事案,还导致了最高的经济损失,达61.87百万元,占总经济损失的83.26%。野猪和毒蛇也分别在财产损失和人身伤害案件中起到显著作用。

表2 2011到2016年各类别野生动物肇事案件与经济损失

这一趋势凸显了野生动物管理的紧迫性,尤其是对于亚洲象、野猪和毒蛇这3种主要肇事动物。作为一级保护动物,亚洲象的管理需要特别注意,既要保护其生存,也要减少对人类社会的负面影响。野猪和毒蛇的管理也需通过有效策略来减少其造成的伤害和损失。由此,政府和相关管理机构需要采取措施,包括但不限于野生动物监测、风险评估、居民教育和相应的预防措施,以及制定和执行更有效的损害补偿机制。通过这些综合管理措施,不仅可以减少人民群众面临的生命和财产威胁,同时也有助于保护和维持该地区丰富的生物多样性和生态平衡,从而促进地区的长期可持续发展。

(2)县市层面野生动物肇事损失与理赔

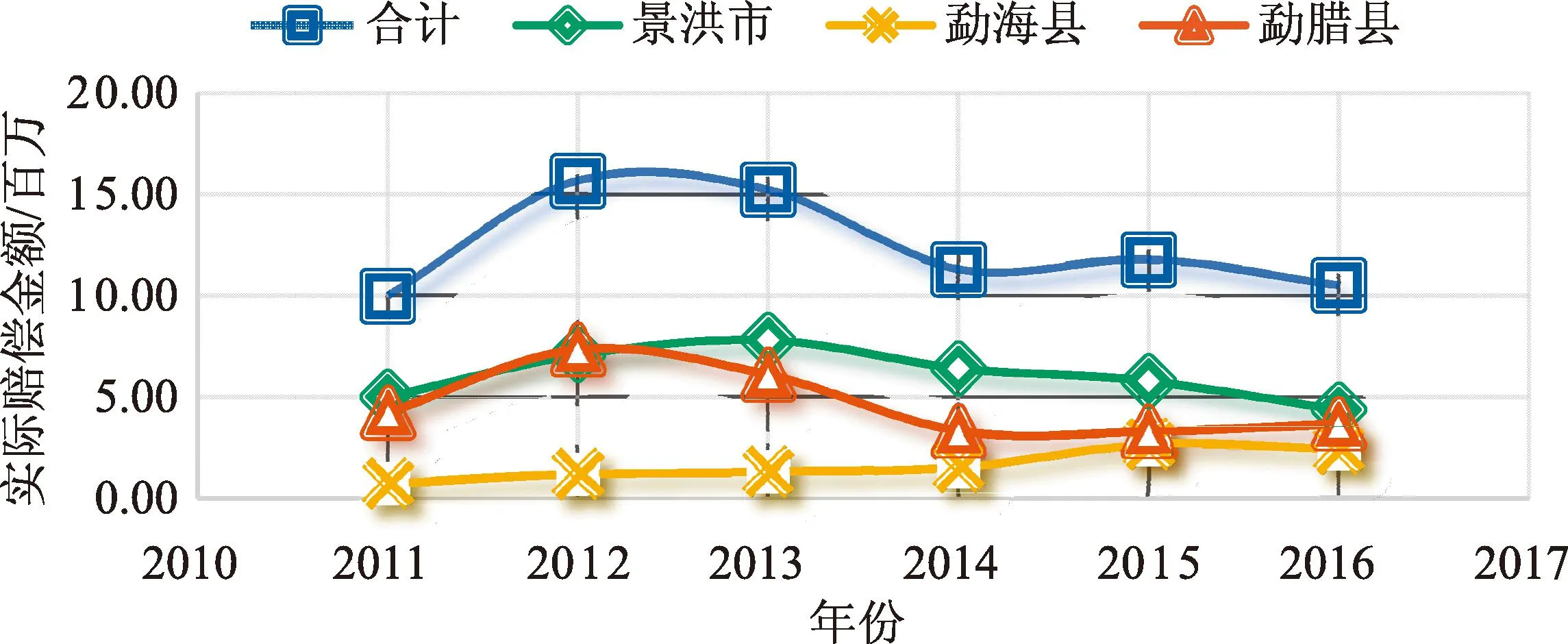

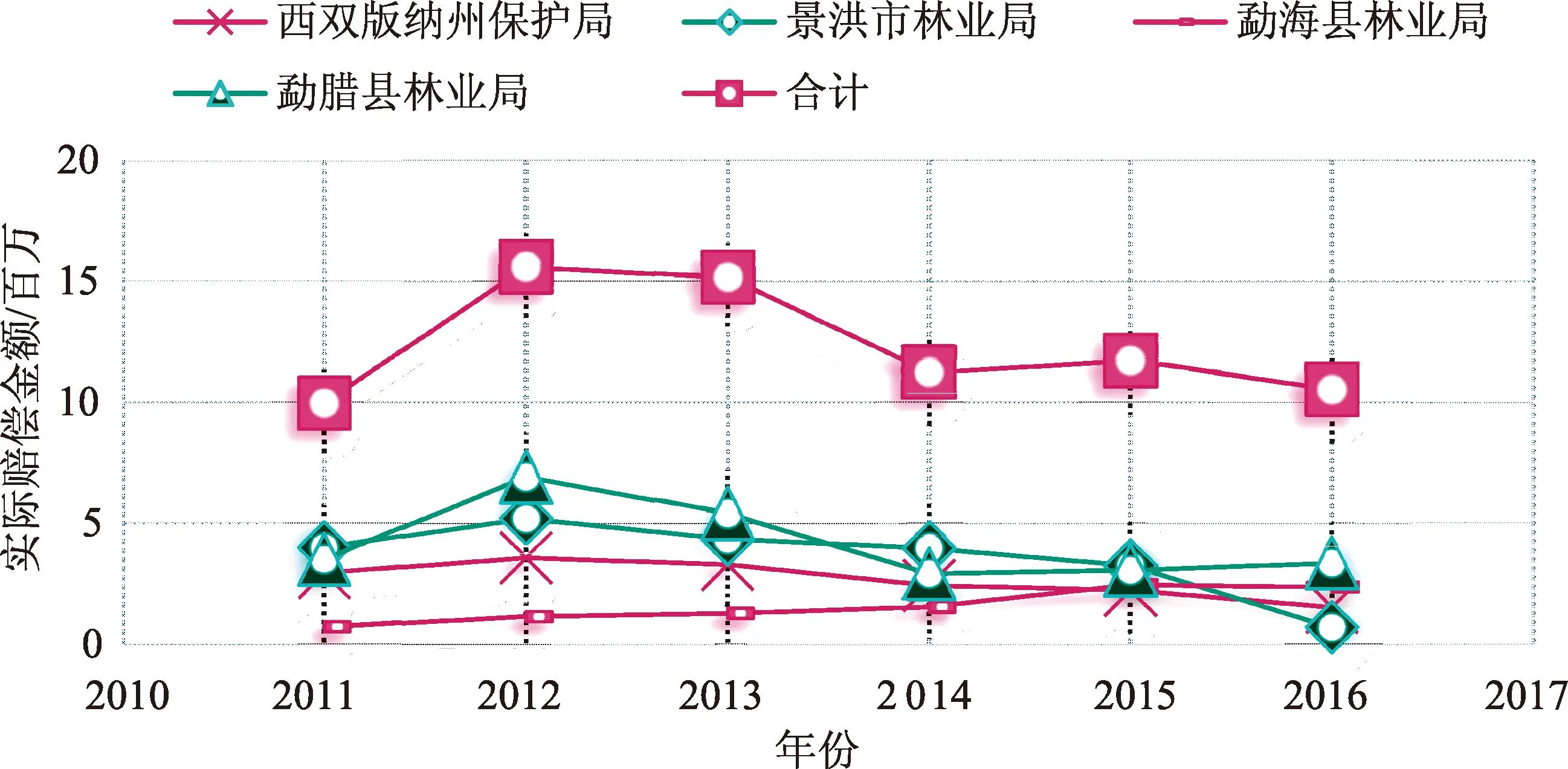

2011至2016年西双版纳州各县市野生动物肇事的理赔金额和引起的损失情况具有显著的地区差异和趋势变化。如图2,景洪市的理赔金额经历了一个先上升后下降的趋势,从2011年的约5.0百万元上升至2013年的8.0百万元,之后逐年下降至2016年的4.1百万元。勐腊县的理赔金额在2012年达到最高点7.4百万元后逐年下降,至2016年基本保持在3.3百万元左右。而勐海县理赔金额总体呈上升趋势,从2011年的0.74百万元上升至2015年的2.7百万元,2016年略有下降至2.4百万元。

图2 2011-2016年西双版纳州各县市实际赔偿金额变化情况

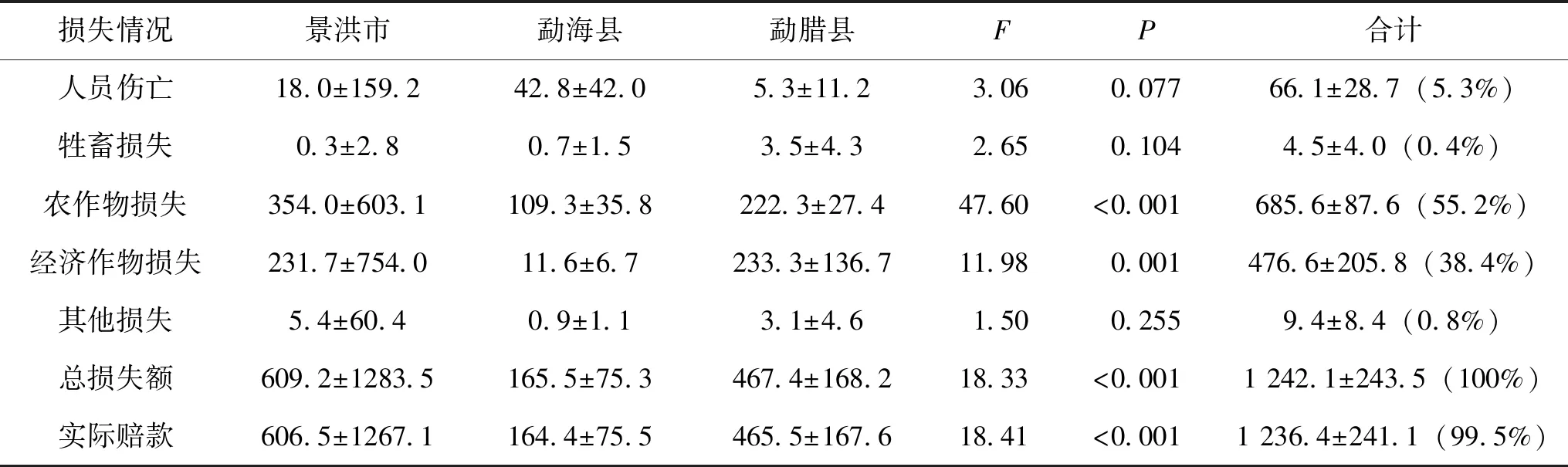

表3揭示了西双版纳州各县市平均每年野生动物肇事引起的各类损失与实际赔偿金额。其中,景洪市的农作物损失和经济作物损失最为严重,勐海县则以农作物损失和人员伤亡损失为主,而勐腊县的农作物损失和经济作物损失金额最大。在总体损失中,农作物与经济作物损失占据了较大比例,分别占55.2%和38.4%。

表3 2011-2016年西双版纳州各县市各类经济损失与实际赔偿金额

此外,通过对比分析,发现景洪市、勐海县、勐腊县在野生动物引起的各类损失和理赔金额方面存在显著性差异。具体来说,各县市之间在农作物损失、经济作物损失和总损失方面的差异显著,而人员伤亡损失、牲畜损失和其他损失则无明显差异。显著的差异同样体现在各县市的理赔金额上,其中景洪市的实际赔偿金额最高,勐海县最低。值得注意的是,2011-2016年西双版纳州的野生动物肇事理赔金额几乎达到了总损失金额的全额,说明理赔机制在赔偿方面的效率相对较高。这些数据和趋势反映了西双版纳州野生动物肇事的复杂性和地区间的差异,强调了针对具体地区和动物种类制定合理管理策略和补偿机制的重要性。

(3)部门层面野生动物损失与理赔

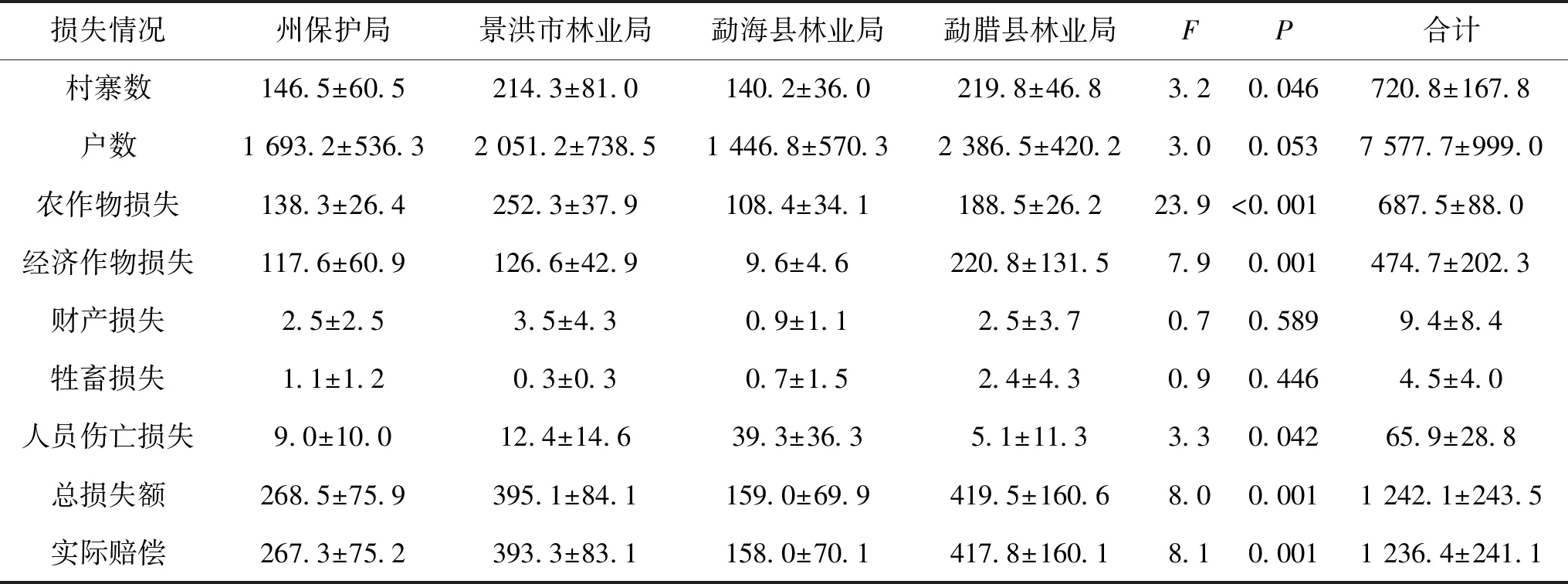

2011年至2016年西双版纳州下属的州保护局、景洪市林业局、勐海县林业局和勐腊县林业局经历了显著的野生动物肇事理赔金额变动(图3)。

图3 2011-2016年西双版纳州保护局与各县市林业局实际赔偿金额变化情况

数据显示,保护局和各林业局野生动物肇事理赔金额的趋势各异,其中州保护局和景洪市林业局的理赔金额在2012年达到最高,随后呈现下降趋势,而勐海县林业局的理赔金额则总体上呈上升趋势,勐腊县林业局在2012年达到高点后波动下降。此外,各林业局中景洪市和勐腊县受理的野生动物肇事村寨数明显多于其他区域,指出了地区间野生动物肇事案件的显著差异(表4)。

表4 2011到2016年西双版纳州保护局与各林业局年平均野生动物肇事损失与理赔

对比分析显示,各林业局管理范围内野生动物肇事引起的农作物损失、经济作物损失和人员伤亡损失在金额上均有显著性差异(F=23.9,P<0.001;F=7.9,P=0.001;F=3.3,P=0.042)。勐腊县林业局管辖范围内的总损失金额显著高于其他林业局,而勐海县林业局的损失和理赔金额则相对较低。这一差异反映了不同管理区域内野生动物肇事的严重性和理赔需求的不均等性。每年平均的实际赔偿金额同样显示出显著差异,强调了理赔策略和区域特性的重要性(F=8.1,P=0.001)。

综合这些数据,研究指出农作物损失和经济作物损失是西双版纳州野生动物肇事导致的主要损失类型,尤其是在景洪市和勐腊县。此外,勐海县林业局管辖范围内的人员伤亡损失比重较大,需要特别关注。这些分析结果不仅揭示了野生动物肇事问题的地区性差异,也强调了构建有效理赔机制的必要性,以及根据地区特性制定针对性策略的重要性。通过这样的深入分析,可以更好地理解和管理野生动物肇事问题,保护人民生命财产安全,同时维护生态平衡。

2.1.2 野生动物肇事的地区特定分析

(1)地利用变化与野生动物肇事

2011-2016年西双版纳州野生动物栖息地周边区域的土地利用发生了显著变化。具体包括耕地面积增长、草地与园地面积变化等。这与当地的“三支一扶”政策和经济发展等人为因素有关(封三图版Ⅰ图4)。

土地利用时空变化特征方面,2011-2016年有林地、灌木林、疏林地面积小幅减少(-1 829 hm2),其中有林地、灌木林分别减少约1 031 hm2和1 000 hm2。

土地利用动态度分析方面,2011-2016年草地和园地也是最为突出,前者增加二后者略微减少,而其他各类用地变化较为平稳(表5)。

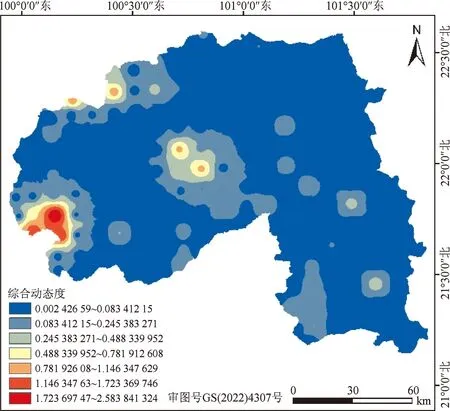

2011-2016年土地利用综合动态度分析(图5)揭示勐海县西南边界区动态度最高(1.72~2.58%/a),其次是景洪市中部至西北部(0.48~1.72%/a)和勐腊县中偏北部与偏南部(0.24~0.78%/a)。亚洲象保护区及偏远山区如勐腊子、尚勇、勐仑子、勐养子和曼稿子保护区动态度最低,反映了较少的人为扰动和保护措施的有效性。这一变化态势反映了勐海县旅游业、出口贸易及景洪市人口膨胀等因素的影响,而保护区内的土地利用保持较为原始和稳定。

图5 2011-2016年综合土地利用动态度空间分布图

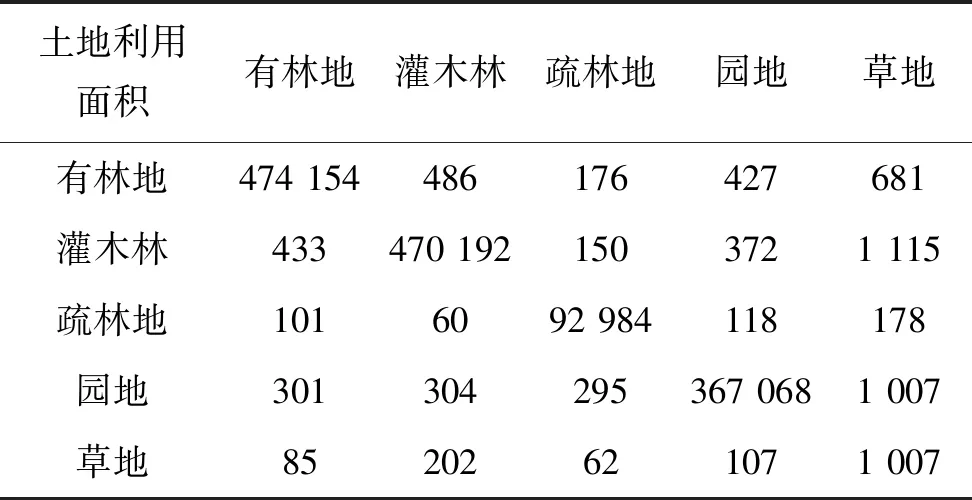

土地利用转移变化分析方面,利用空间叠加分析功能,经过统计分析,得到2011-2016年的土地利用类型转移矩阵(表6)。

表6 2011-2016年土地利用类型转移矩阵 Tab.6 Land use type transfer matrix from 2011 to 2016 /hm2

2011-2016年土地利用变化数据(表6)显示,未变化面积为1 405 406 hm2。灌木林减少最多(2 070 hm2),主转为草地(1 115 hm2)和有林地(433 hm2)。园地减少1 907 hm2,有林地减少1 770 hm2,均主要转为草地。草地(增2 981 hm2)、灌木林(增1 052 hm2)和园地(增1 024 hm2)为净增,而有林地、灌木林和园地净减。此期间,草地显著增加,灌木林减少最多,揭示土地利用动态和转型模式。

土地利用变化可能影响野生动物的活动范围,导致人兽矛盾加剧,从而引发更多野生动物肇事事件。

(2)不同县市野生动物肇事情况对比

景洪市和勐腊县野生动物肇事损失金额较高,补偿标准也较高;而勐海县的损失和补偿相对较少。其中人员伤亡损失在勐海县占比较大。

这与三县市的地理位置和土地利用变化情况有关。景洪和勐腊县位于亚洲象栖息地周边,人为活动频繁,土地利用变化明显;而勐海县大部分区域属于保护区范围,土地利用相对稳定。

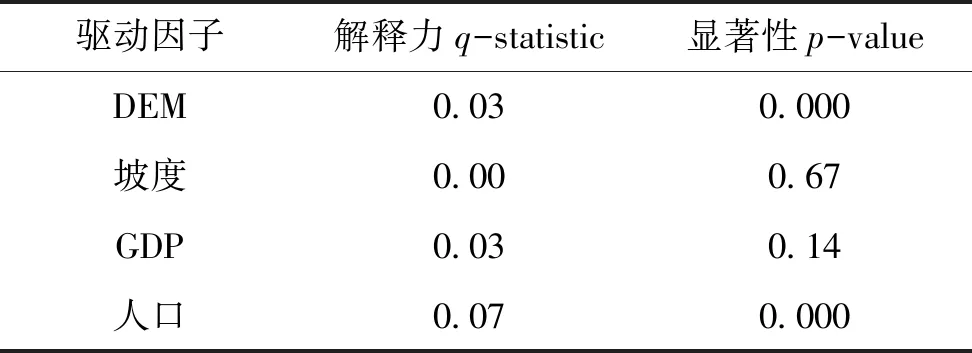

野生动物分布区地理加权回归分析结果揭示,2011-2016年人口、高程DEM和GDP对土地利用变化影响显著(P<0.05),人口解释力最强(0.07),GDP和高程DEM次之(0.03),坡度影响最低(解释力0)。各因子影响非线性相关,显示人口变化为主要驱动力,GDP和高程次之,坡度几乎无影响。这表明人类活动是关键因素,经济和地形为次要影响土地利用的因素(表7、表8)。

表7 2016年野生动物分布区土地利用变化驱动因子的解释

表8 驱动因子间的交互探测结果

野生动物分布区地理探测分析方面,西双版纳州土地利用变化研究中,人口、GDP、高程DEM和坡度的空间回归分析显示它们对土地利用有显著影响。人口变化广泛正向影响土地利用,回归系数在-0.11至0.2,引起林地向耕地或草地的转变。GDP变化(-4.2至0.15)指示经济活动增长导致土地用途变动,尤其在工业和保护区显著地区。高程和坡度影响较低,但在复杂地形中关键,显示高海拔土地利用变化少,坡地更易转用。这些因素的综合作用突显了土地利用的复杂性及人类活动、经济和地理特征在土地管理中的重要性,强调了科学规划的必要性以确保可持续发展(封三图版Ⅰ图6)。

西双版纳傣族自治州的野生动物肇事问题深受其独特的地理、生态和文化影响。地理上,广阔的热带雨林在旱季食物短缺时促使野生动物侵入人类区域,造成季节性冲突;生态学上,人类活动如农业扩张、旅游和城市化加剧了野生动物栖息地的破坏,迫使动物改变迁徙路线和行为模式,从而增加了与人类的接触和冲突。文化背景方面,尽管傣族等少数民族传统上与自然和谐共处,现代化进程导致传统习俗的逐渐消失,现代防御措施未能有效替代。因此,有效减少人与野生动物冲突需要综合地理、生态和文化因素,实施栖息地保护、食物源安全、减少干扰措施,并提高社区的保护能力和参与,以形成综合解决策略,促进人与自然和谐共处,保护生物多样性,同时尊重和维护当地传统文化和生活方式。

2.2 野生动物肇事理赔补偿机制分析

2.2.1 现行机制分析

西双版纳州的野生动物肇事理赔补偿机制包括法律政策、资金来源和补偿程序三个核心部分,旨在减轻野生动物肇事带来的社会经济冲击。法律政策以《云南省西双版纳州傣族自治州森林资源保护条例》等地方性法规为基础,规定了因保护野生动物造成损失的补偿责任[23],确立理赔原则和框架。尽管法律政策为理赔机制提供了基础,但实施中的模糊和不足,如不透明和不公平的赔偿标准,仍需改进;资金来源方面,结合政府财政、保险机制和国际援助,近年引入的商业保险机制提高了补偿的效率与标准,但保险覆盖和参与度仍需加强;在补偿程序方面,从报案到赔付的各环节效率和公正性直接关系到理赔机制的执行效果。目前的挑战包括程序的缓慢、不透明,以及缺乏有效的监督和评估,导致知情权和参与度不足。因此,未来应通过加强法律宣传教育、提高公众参与度和透明度、多元化资金来源和简化理赔流程,优化整个理赔机制,促进人与野生动物和谐共存,同时保障受害者的合法权益。

2.2.2 机制效果评估

西双版纳州野生动物肇事理赔补偿机制效果评估涉及及时性、公平性和社区满意度三大维度。及时性方面,引入商业保险后理赔速度有所提升,显示平均处理时间缩短,但执行力度和资源差异导致地区间差异,影响紧急需求的满足。公平性评估中,虽大体覆盖实际损失,但缺乏评估标准和透明决策过程,导致赔偿金额不一致。社区满意度显示大多数社区成员对理赔结果持积极态度,但复杂的理赔程序和信息传递不畅影响部分成员对机制公平性和效率的认知。为提升机制整体效果,需优化赔偿流程,强化监督评估体系,确保赔偿的及时性与公平性,并通过加强社区参与与沟通,提高社区成员的满意度。

2.2.3 现行机制面临的问题和挑战

在西双版纳州,野生动物肇事理赔补偿机制面临着资金不足、程序复杂性和预防措施不足等多重问题和挑战。资金不足难以应对增加的肇事案件,导致理赔需求难以得到满足。程序的复杂性增加了理赔时间和成本,而预防措施的不足使得肇事事件频发。这些问题的存在,使得理赔机制效率低下,公平性和及时性难以保障。

2.2.4 建立新的理赔补偿机制

建立新的理赔补偿机制对西双版纳州至关重要。首先应包括资金来源的多元化,如提高政府拨款、扩大保险覆盖、引入民间和国际资助,确保资金的稳定性和充足性。其次,简化和数字化理赔程序是必要的,通过标准化流程、提升人员专业能力及采用技术手段,提高效率和透明度,同时减少人为错误和延误。加强预防措施,包括科学的野生动物习性研究、有效的人兽冲突缓解技术推广,以及提高社区保护能力和参与度,都是必不可少的环节。新机制需要建立一个多层次、多主体参与的理赔体系,涵盖国家、地方政府、社区和非政府组织等,促进责任分担和资源整合。同时,采用新的资金来源如环境税、旅游收入、国际合作资金等,以提高资金的稳定性和充足性,并通过数字化手段如在线报案系统、使用GIS和遥感技术进行快速评估,提高理赔流程的效率和透明度。此外,加强社区教育和参与,提高居民的野生动物保护意识和能力,是确保机制成功实施的关键。这样的综合性改进将使理赔补偿机制更加公正、高效和可持续,能够更好地应对野生动物肇事带来的挑战,减少人与野生动物的冲突,保护野生动物,并促进区域的可持续发展,实现人与自然和谐共处的目标。

3 结论与讨论

3.1 结论

在深入分析西双版纳州野生动物肇事特征和理赔补偿机制后,研究揭示了共同驱动肇事情况的多重因素,包括生态系统变化、食物可用性下降、人类活动增多及地理文化特异性。这些发现强调了需要综合管理措施来缓解野生动物与人类的冲突。尽管已经存在一定的法律政策框架和补偿流程,实际执行中面临的资金短缺、程序繁复和预防措施不足等问题依然突出。提出的改进策略包括多元化资金来源、理赔程序优化、提高社区参与度和加强预防措施。

本研究为野生动物肇事理赔补偿机制提供了综合分析框架,结合生态学和社会经济学视角,为类似问题提供解决方案。政策建议包括强化生态保护,简化和优化理赔流程,增强资金保障,以及利用科技提高流程效率和透明度。这些措施有望优化现行机制,减少冲突,保护生物多样性,并促进可持续发展,向实现更公正、高效的理赔补偿机制迈进,为人与自然和谐共处开辟新道路。

3.2 讨论

本研究在探索西双版纳州野生动物肇事和理赔补偿机制时,尽管开展了深入的分析,但存在一定的局限性。特别是数据和资料的限制可能导致未能覆盖所有影响因素,例如更广泛的社会经济变量或深层的文化因素可能未得到充分考虑。此外,由于地区特异性的影响,研究结果可能不完全适用于其他地区或文化背景。因此,未来研究应考虑这些差异,扩大样本和案例研究,更全面地理解不同地理、文化和社会经济背景下的野生动物肇事和理赔补偿机制。进一步的研究还应采用更多定量方法和实证研究,如长期跟踪数据和复杂的统计分析,以提高研究的普适性、准确性和深度。同时,未来研究还应关注理赔补偿机制与社区发展、生态保护、气候变化等更广泛议题的交互作用。这不仅包括对受保护动物肇事行为的生态和行为学分析,还应纳入地方社区的经济福祉、文化价值以及全球气候变化趋势对野生动物行为的潜在影响。通过这样的多维度、跨学科研究,可以构建更为全面和有效的野生动物肇事理赔补偿机制,实现生物多样性保护和社区福祉的共赢。