工作场所安全行为国际研究50 年

——知识演化与未来展望

刘 林 ,梅 强 ,吴金南

(1.安徽工业大学 a.管理科学与工程学院,b.商学院,安徽 马鞍山 243032;2.江苏大学 管理学院, 江苏 镇江212013)

员工安全行为被认为是工作场所安全的重要保障。工作场所与安全相关的行为是指任何影响工作场所和工作场所周围人员(例如员工、客户、社区成员)的身体威胁或伤害程度的工作行为,包括降低伤害可能性的行为(即安全行为)以及增加伤害可能性的行为(即不安全行为)[1]。其中,超70%的安全生产事故与员工不安全行为有关[2],员工不安全行为已成为企业实现安全发展的关键障碍[3]。因此,引导和规范员工的安全行为成为规避员工不安全行为频发的重要途径[4-5]。

目前,学者们对工作场所安全行为进行了广泛研究,该领域的知识体系不断丰富和完善。为跟踪工作场所安全行为的研究热点及发展趋势,研究人员通过元分析和文献计量分析等定量方法展开系统梳理。如,Christian 等[6]基于2008 年前的90 篇文献,使用元分析方法总结影响工作场所安全行为的个体因素和情境因素;Nahrgang 等[7]使用2009 年前的179 篇文献,采用元分析方法归纳影响工作场所安全行为的工作资源和工作需求因素;腾尔越等[8]对2016 年前的57 篇文献进行元分析,归纳出工作场所安全行为的约束因素及约束机制。夏妮妮等[9]基于140 篇中英文文献的计量分析,归纳建筑项目员工安全行为的影响因素;邓娇娇等[10]基于374 篇英文文献,总结建筑工人安全/不安全行为的形成机理。总体来说,上述综述研究为更好地理解员工安全行为奠定了重要的理论基础,但存在以下局限:元分析研究多聚焦某一特定视角或主题,覆盖的文献范围较小,在数据取样上缺乏普遍性,难以科学呈现该领域的研究热点及其历史发展脉络;聚焦特定行业(如建筑),选择的文献量有限,难以全面展示工作场所员工安全行为的客观发展概貌;没有对国际安全行为研究领域的知识演化过程进行梳理。为此,文中运用CiteSpace 5.3 R7 软件,对 Web of Science 数据库中1973—2021 年间的1 086 篇涉及不同高危行业员工安全行为的SCI 和SSCI 期刊论文进行共被引分析,从国际视角眺望研究概貌;运用Histcite 和Pajek 软件进行主路径分析,识别该领域发展路径上的关键文献,更客观、全面地展示工作场所安全行为领域研究热点的演化过程和知识扩散路径。

相比该领域前人综述研究,本文具有以下边际贡献:首次采用主路径分析方法对该领域知识演化过程进行可视化呈现和归纳,能够挖掘该领域不同阶段热点主题演化过程,而非简单地对静态指标进行统计;最早对该领域过去50 年的国际研究文献进行计量分析,文献时间跨度大,样本数量大,且同时覆盖多个高危行业,可更全面系统地掌握工作场所安全行为研究特征,跟踪学科发展动向;对未来研究的展望涉及研究场景、视角、范畴、内容、对象和方法等6 个方面,为该领域未来发展提供借鉴。因此,本文有助于研究人员掌握该领域的重点文献,了解该领域在不同阶段的研究热点及其知识演化过程,并为推动行为安全管理本土化研究和完善我国企业安全治理体系提供借鉴。

1 数据来源和研究方法

1.1 数据来源

为尽可能全面地检索出工作场所安全行为研究相关国际文献,以 Web of Science 核心合集数据库为文献索引库,包括科学引文索引扩展(science citation index expanded,SCIE) 和社会科学引文索引(social science citation index,SSCI)核心数据库,检索时间为2022 年4 月5 日。考虑到Rubinsky 等[11]于1973 年在Journal of Applied Psychology发表的论文“Safety training by accident simulation”最早关注工作场所中的员工不安全行为,将文献检索的时间跨度设置为“1973—2021”,将文献类型设置为“Article”;再以“‘workplace safety’or‘safety at work ’or ‘safety behav* ’or ‘safety performance ’or‘safety compliance’”为主题词进行检索,且排除标题中出现“driv* or patient or food or drug* or information or road* or pedestrian* or passenger* or cycl*”等关键词的文献,共检索到5 610 篇文献;最后,通过人工方式进一步核查文献标题和摘要,剔除与主题不相关的文献及与主题不相关期刊中的文献,保留1 174 篇有效文献。由于主要关注员工个体层面的安全/不安全行为,进一步剔除86 篇团队、组织和跨组织层面的文献(如企业安全、供应链安全),最终保留1 086 篇文献作为后续分析的数据来源。文献均来自Safety Science、Accident Analysis and Prevention、Workplace Health Safety、Journal of Safety Research、International Journal of Project Management等行为安全管理领域22 种国际期刊。

使用Loglet 4.0 对1973—2021 年工作场所安全行为领域的1 086 篇国际文献进行Logistic 曲线拟合,绘制图1 所示的论文输出与增长趋势图。考虑到1973—1975 年,1976—1983 年,1985—1989 年文献量均不足1 篇,图1 将这3 个期间的文献数量合并。结合Logistic 增长曲线,将工作场所安全行为研究划分为3 个阶段:初始萌芽阶段(1973—2002 年)、初步发展阶段(2003—2012 年)、快速发展阶段(2013 年至今)。初始萌芽阶段,1993 年前累积文献量15 篇,年均论文发表量不足1 篇;1994—2002 年,该领域的文献数量出现小幅增长,年均发文量接近6 篇。初步发展阶段,工作场所安全行为研究热度逐步提升,自2003 年文献量首次突破个位数后,年均发文量达到26 篇,占总文献量的23.94%。快速发展阶段,工作场所安全行为领域的学科基础知识逐步积累,研究热度呈快速上升趋势,年均发文量达到84.9 篇,占总文献量的62.55%。从拟合指数趋势判断,未来该领域仍将继续保持较高的研究热度和丰硕的成果产出。

图1 1973—2021 年间论文输出与增长趋势Fig.1 Publications output and growth trend during 1973 to 2021

1.2 研究方法

融合社会网络分析、聚类分析等方法的Cite-Space 知识可视化软件,是目前文献计量学领域最流行、最具影响的科学知识图谱分析工具之一。Histcite 作为一种引文图谱分析软件,有助于定位该领域重要文献,可展示某一领域不同文献之间的引用关系和发展历史。作为一种大型复杂网络分析工具,Pajek 是文献计量领域进行引文主路径分析的最主要工具,具有强大的大型网络处理能力以及可视化功能,是引文分析中最常用的有效工具。文中综合使用CiteSpace、Histcite 以及Pajek 等文献计量和可视化软件,对1 086 篇文献进行共被引、引文图谱和主路径分析,科学、系统地展示过去近50 年来,工作场所安全行为研究的整体概况、演进趋势和知识架构,全面窥探该领域热点主题和演化路径。

2 共被引分析

2.1 文献共被引网络特征

在CiteSpace 中选择节点为“被引文献”,导入前期处理的数据,可得到工作场所安全行为研究的文献共被引情况,如图2。共被引次数排名前10 位的文献分别是Christianz(2009)、Nahrgang(2011)、Zohar(2010)、Neal(2006) 、Clarke(2006) 、Clarke(2013)、Zohar(2005)、Beus(2010)、Guo(2016)、Cooper(2004),也被 WOS 数据库标记为高被引论文。以上文献主要来源于Journal of Applied Psychology、Safety Science、Accident Analysis & Prevention、Journal of Safety Research等期刊;研究内容主要涉及安全氛围的内涵、概念解析及测量模型和研究综述[12-13],安全氛围对工作场所安全绩效的影响机制[14-19],工作场所安全行为的前因变量和结果变量的整合性模型解析等总结性综述和述评[6-7,20];领导力[21-24]和领导–成员交换关系[25]对工作场所安全行为的影响机制。

图2 文献共被引网络Fig.2 Reference co-citation network

这些重要文献的研究内容既反映了工作场所安全领域的研究热点,也为安全行为相关研究提供了可借鉴的方法和测量工具,对该领域研究具有重大的推动性作用。

2.2 期刊共被引网络特征

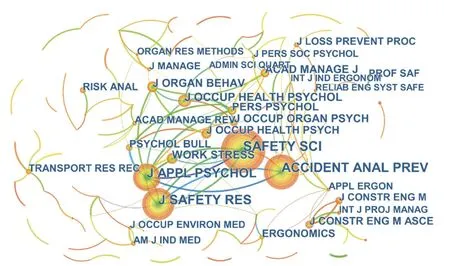

从1 086 篇文献中提取22 749 篇引文文献,并依据所有引文文献的来源期刊,绘制出图3 所示的期刊共被引网络知识图谱,识别出工作场所安全行为领域的核心期刊及其引用关系。22 749 篇引文文献主要分布在工程学、公共卫生、环境和职业健康学、心理学、管理学、社会学等多学科领域的205 种期刊中。其中,工程学、公共卫生、环境和职业健康学、心理学的知识贡献最为明显,被引频次排在前10的期刊分别为Safety Science(548)、Accident Analysis and Prevention(444)、Journal of Safety Research(434)、Journal of Applied Psychology(360)、Journal of Occupational Health Psychology(205)、Work and Stress(175)、Journal of Organizational Behavior Management(169)、PersonnelPsychology(161)、Academy of Management Journal(156)、Journal of Occupational and Organizational Psychology(149)。以上期刊是发表工作场所安全行为研究的重要阵地,在国际上最具学术影响力。因此,跟踪这些核心期刊的研究成果,有助于更准确地掌握该研究领域的发展动态和前沿热点。

图3 期刊共被引网络Fig.3 Journal co-citation network

2.3 国家(地区)合作网络特征

通过绘制国家(地区) 合作网络图谱并进行定量分析,可探讨工作场所安全领域不同国家(地区)的研究概况。图4 为该领域不同国家(地区)合作网络图谱,节点越大表示其发文量越多。发文量统计显示,发文量位居前十位的国家(地区)依次是美国、中国、澳大利亚、加拿大、英国、意大利、中国台湾、韩国、伊朗、西班牙,表明这些国家(地区)在工作场所安全行为领域的影响力较大。图4 中节点之间连线强度代表跨国(地区) 区域合作关系紧密。工作场所安全领域的研究大致形成了以美国、中国、澳大利亚、加拿大等为网络节点中心的合作群,但美国与欧洲国家、韩国和中国台湾之间的合作更为紧密,中国与新加坡、澳大利亚与马来西亚之间的合作较为紧密。

图4 主要国家(地区)合作网络Fig.4 Main countries (regions) cooperation network

3 主路径分析

主路径分析法关注知识的演化分析,是对关键路径及关键节点进行识别的一种定量分析方法,通过识别引文网络主题领域核心文献及其引证关系,从超大规模的引文网络中提取知识流动的主要脉络,挖掘出对学科知识起到关键性作用的最有代表性文献及其形成的知识结构,从而清晰地展现主题领域研究的演化脉络和发展态势[26]。在引文网络中,这些最能代表该领域发展过程的重要文献由节点表示,并且箭头指向施引文献,以表示知识流动方向。文中以CiteSpace、Histcite 以及Pajek 软件作为载体,将数据导入Histcite 中,再将绘图数据保存为net 格式的文件,并导入Pajek 软件,最后采用Batagelj[27]提出的一种新的搜索路径计数法(search path count,SPC)计算边的遍历权重,结合工作场所安全行为研究文献的时间阶段划分,最终绘制图5 所示的工作场所安全行为研究全局主路径图。其中:节点的标签是由文献编号、第一作者及文章发表时间组成;箭头反映工作场所安全行为知识流动的方向。全局主路径上共涉及18 篇节点文献,这些文献确定了学科发展的主干,是工作场所安全行为领域的核心文献。

图5 工作场所安全行为研究全局主路径图Fig.5 Global main paths of workplace safety behavior research

3.1 初始萌芽阶段(1973—2002 年)

初始萌芽期的文献量少,总量仅62 篇,年均文献量不足3 篇。自Rubinsky 等[11]在事故模拟实验中发现,组织培训可有效减少员工不安全行为,降低事故率后,学者们围绕“如何有效降低工作场所的事故和伤害”展开研究,并聚焦管理者实践和安全文化对安全绩效的影响。图5 主路径中的引用链接“Simard 1994-Simard 1995-Cox 1998-Guldenmund 2000-Zohar 2002”,反映了这一研究主题对于该领域发展的重要作用。Simard 等[28]最早基于制造业样本,从管理层实践角度出发,研究发现基层管理者行为对事故预防以及提升工作场所安全绩效具有重要影响,员工主动性安全行为是提高工作场所安全绩效和降低事故率的决定性因素。随后,Simard 等[29]进一步分析了员工主动性安全行为的影响因素,再次验证了管理者参与安全管理对员工安全行为的积极影响。为更全面地理解企业文化因素是否影响事故伤害,Cox 等[30]阐明了安全文化的概念和理论基础,验证了安全文化对工作场所安全绩效的积极作用。由于安全文化的内容和结果的研究存在分歧,Guldenmund[31]进一步明晰了安全文化的概念、内涵和测量方法,并提出需要进一步检验安全氛围(作为安全文化的重要构成部分)是否是工作场所安全绩效强有力的预测指标。随后,Zohar[22]聚焦管理者的领导实践,最早从领导力视角出发,检验了不同的领导力模式如何通过营造安全氛围降低事故伤害,研究发现变革型和建设型领导能够预测事故伤害率,安全氛围中介了领导力与事故伤害之间的关系。研究结果肯定了管理者行为和安全氛围在预测事故伤害方面的重要性,也回应了Guldenmund[31]的呼吁。

3.2 初步发展阶段(2003—2012 年)

初步发展期的文献增速明显,文献量为260 篇,年均文献量26 篇。自Neal 提出安全绩效的测量模型后[14],学者们对安全绩效的概念和测量有了更清晰的认识。安全绩效包括安全行为和安全结果两方面,前者指员工的安全行为(包括安全遵守和安全参与行为),后者指事故、伤害、死亡等有形结果[6,22]。初始萌芽阶段,关于安全绩效的测量主要基于事故、未遂事件、工伤、职业病等结果变量。由于安全结果变量的测量存在不敏感性、事后回溯、忽视客观风险概率等问题,学者们对安全绩效的测量开始转向事故发生前的可控因素,即安全行为变量,从不同视角构建了预测安全绩效的理论模型。

鉴于Guldenmund[31]和Zohar[22]在初始萌芽期提出并发现“安全氛围”对改善安全绩效的重要性,更多学者在初步发展阶段将研究焦点由管理者实践转向安全氛围。图5 主路径中的引用链接“Zohar 2003-Cooper 2004-Huang 2006-Clarke 2006-Sinclair 2010”在网络中扮演了重要角色。Zohar 等[32]基于前期对领导力和安全绩效(安全结果)关系的研究结果[22],分析了管理者安全实践在改善安全氛围,进而干预员工安全行为方面的积极作用,也肯定了行为安全干预方案对预测安全绩效水平的有效性。Cooper 等[16]继续采用行为安全干预方案,直接检验了安全氛围和实际安全行为之间的联系,进一步肯定了安全氛围对员工感知安全状态的预测作用。在确定安全氛围对安全绩效的影响效应后,后续研究开始探讨安全氛围影响安全绩效的发生机制。Huang 等[33]在此基础上,不仅发现安全氛围是预测职业伤害的关键因素,还发现安全氛围通过激励员工安全行为降低职业伤害,表明企业在努力提高安全绩效时,需同时考虑组织因素(营造安全氛围)和员工行为因素(激发安全行为)。为更全面地理解安全氛围对员工安全行为的影响,Clarke 等[34]采用元分析方法探讨领导影响策略和安全氛围对安全行为(安全遵守和安全参与) 与安全结果(事故和伤害)的影响,揭示领导因素和安全氛围影响安全绩效的潜在机制。在美国,工会作为雇员的主要代理人,对安全政策和实践有重大影响,已成为重要的安全利益相关者[35]。然而,现有安全氛围研究只关注员工感知到的最高层管理者和基层管理者重视安全的程度,忽视作为关键利益相关者的工会。为弥补这一理论缺陷,Sinclair 等[36]分析感知工会安全价值是否影响安全结果(事故和伤害),结果表明,工会安全价值通过与较高的安全动机关联进而影响安全结果。

为更全面地理解员工安全绩效的前因变量,工作场所安全的系统分析框架成为该领域的另一焦点。学者们通过构建工作场所安全的整合模型,不仅识别出影响员工安全行为的近端因素和远端因素,而且验证了远端因素(如企业安全氛围)如何通过近端因素(如员工安全知识和安全动机)影响员工安全绩效的过程机制[6]。部分学者较好地梳理了影响安全绩效的个体因素和情境因素,但侧重于对安全绩效的激励过程,没有认识到健康损害过程在工作场所安全中可能发挥的作用。因此,Nahrgang 等[7]基于工作需求–资源模型,构建工作场所安全的综合分析框架,将工作场所存在的风险、与工作有关的身体要求及工作复杂性归类为工作要求要素;将安全知识、安全氛围等与安全相关的支持要素归类为工作资源要素,采用元分析方法验证了工作要求对安全行为和安全结果的消极影响及工作资源对安全行为和安全结果的积极影响,较好地解释了健康损害和激励过程在工作场所安全中发挥的作用。

相对于初始萌芽期,初步发展阶段的研究不再受到理论基础缺乏、方法论薄弱、概念构建不清晰的困扰[6],更关注与安全有关的组织管理因素(安全氛围)对安全绩效(安全行为)的影响,注重从更全面的视角(个体、组织、个体–组织)探析安全绩效的影响因素和形成机理。该领域前10 大高被引论文多发表于这一时期,如Neal 等(2006)、Christian(2009)、Zohar(2010)、Hofmann(2003)、Cooper(2004)等。

3.3 快速发展阶段(2013 年至今)

2013 年后,文献量进入第二个快速增长阶段,文献总量为764 篇,年均发文量由初始发展阶段的26 篇升至85 篇。相对于初步发展阶段,快速发展阶段的文献更注重整合先前碎片化的研究结果,从更系统的视角构建工作场所安全的多层次整合模型,更好地呈现了众多前因变量之间的复杂关系及其对安全绩效影响的过程机制[37-38]。而且,主路径中开始出现多个分支节点,含有多个同层成员的复杂路径成为新的研究趋势。

鉴于安全氛围对安全绩效的重要影响,进一步确定安全氛围预测模型的有效性和跨文化差异成为学者们关注的研究热点。图5 主路径中的引用链接“Cigularov 2013-Barbaranelli 2015-Liu 2015-Kvalheim 2016-Xia 2018”,反映了这一研究主题对该领域发展的重要作用。尽管Neal 等[20]提出的安全氛围预测模型被广泛引用和使用,但在初步发展阶段,该模型没有在不同国家背景下得到验证。为进一步检验安全氛围预测模型的有效性,Cigularov 等[39]采用多组验证性因素分析方法,发现安全氛围的测量维度具有种族差异性;Barbaranelli 等[40]以美国616 名员工和意大利738 名员工为研究样本,进行安全氛围测量模型的跨文化检验,分析结果显示,在英语母语国家和非英语母语国家,安全氛围对安全知识和安全动机的预测效应均显著存在;Liu等[41]以中国制造企业为研究样本,检验了安全氛围、安全行为与职业伤害之间的联系,为安全氛围的预测模型提供了来自中国工作场所的经验证据。研究表明积极的安全氛围能够促进安全行为,但两者之间因果关系的稳定性仍受到质疑。为解决这一问题,Sverre 等[42]通过对挪威石油和天然气行业的31 350工人长达7 年的4 次调查,对安全氛围与安全行为之间的因果关系进行多次检验发现,安全氛围和安全遵守行为之间的因果关系是稳定的,研究结果再次肯定安全氛围对安全行为的预测效度。然而,对于员工安全行为的测量,现有研究采用的均是员工自我评估方式[43],会导致一定程度的共同方法偏差。为降低共同方法偏差存在的可能性,Xia 等[44]提出采用自我评价和主管评价2 种方式对研究变量进行测量,并以中国建筑行业的主管和员工为研究样本,分析不同测量方式对员工安全绩效评估结果的差异,研究结果不仅展现了2 种测量方法在评估安全绩效方面存在的显著差异,而且提示未来研究需要关注不同测量方法在工作场所安全领域的应用。在逐步确定安全氛围对安全绩效的积极影响后,学者们开始关注如何改善安全氛围,因此,安全氛围的影响因素和干预机制成为这一阶段的另一重要研究主题。Newaz 等[45]通过对澳大利亚建筑工地的调查研究发现,为营造积极而强烈的安全氛围,高层管理者须确保主管和员工之间相互的安全义务得到履行,表明构建主管与员工之间的安全心理契约成为安全氛围的“预测变量”。

随着研究的深入,学者们基于安全行为的影响因素和形成机理,从多元视角提出不同的行为干预策略。图5 主路径末端的多个分支节点,强调不同的干预策略对安全绩效的影响。如Newaz 等[46]基于澳大利亚建筑工地的样本数据,从安全心理契约的视角,提出建筑工人安全行为的干预策略,验证了安全心理契约对于改善建筑工地员工安全行为的积极作用;Wang 等[47]基于心理契约理论和社会交换理论,发现提升员工安全责任感和对主管的安全信任可以产生更高水平的安全行为。相对于安全行为的改善,提前预测和评估工作场所的风险因素对于识别危险源、降低事故率和伤亡率更具预防性,因此,从风险评估的角度进行行为安全研究成为近年新出现的研究热点。Tong 等[48]通过对制造型企业不安全行为的识别、分类及定性和定量分析,提出一个通用的行为风险评估模型,不仅可帮助企业及时发现安全管理方面的不足,而且为主动降低员工不安全行为的发生提供了针对性的措施。考虑到多数研究仅限于单个国家的样本,并没有捕捉到跨文化差异对安全绩效干预效果的影响,Newaz 等[49]检验了基于安全心理契约的行为干预效果在澳大利亚和中国的差异,发现安全心理契约对中国建筑工人安全行为的影响力高于澳大利亚建筑工人。

4 结论与展望

4.1 结论

为了系统梳理近50 年来安全行为国际研究进展,对1973—2021 年期间的1 086 篇高质量文献进行文献计量和可视化分析,使用共引分析法识别该领域的重要文献、主要期刊和核心国家,并采用主路径分析方法对该领域的知识演进过程进行网络建模,得出如下结论:

1) 工作场所员工安全行为国际研究在2003,2013 年经历了2 次快速发展,目前已形成以美国、中国、澳大利亚、加拿大等国家为核心的合作网络。该领域重要文献主要由Christian、Nahrgang、Zohar、Neal、Clarke、Beus、Guo、Cooper等学者发表于2004—2016 年期间。Safety Science、Accident Analysis and Prevention、Journal of Safety Research、Journal of Applied Psychology、Journal of Occupational Health Psychology等期刊是该领域研究成果最重要的发表平台。

2) 从论文发表趋势看,工作场所安全行为国际研究经历了初始萌芽、初步发展和快速发展等3 个主要阶段。初始萌芽阶段,为了降低事故伤害,学者们重点关注领导和文化因素对工作场所事故和伤害等安全绩效结果的影响。初步发展阶段,随着对安全绩效测量方法的认识更加全面、系统,学者们更加侧重事故前的安全行为而非事故及事故后的伤害结果,尽管仍然关注领导因素对安全行为的影响,但是更多的研究围绕安全氛围展开;并且注重从更全面的视角揭示安全氛围等远端因素如何通过近端因素(如员工安全知识和安全动机)影响员工安全绩效的过程机制。随着对安全行为影响因素的认识不断深入,在快速发展阶段,学者们不仅使用更科学的方法和跨文化差异的样本,进一步验证安全氛围与安全行为之间关系的稳健性,还从心理契约、风险评估等新的视角探寻安全行为的干预策略。安全行为的多元化影响路径和干预策略成为新的研究趋势。综合来看,工作场所安全行为国际研究在过去50 年,经历了从事故伤害到安全行为、从安全文化到安全氛围、从安全领导到安全心理契约的多维转变,体现了时代特征和现实需求。

4.2 展望

随着企业安全管理面临的内外部环境日益复杂多变,新兴商业模式出现新的安全隐患,全球企业安全形势依然严峻。在此背景下,未来可从以下方面开展进一步研究。

1) 在研究场景方面,由关注传统高危行业(建筑、石油化工、制造业等)向新兴行业转变。随着组织越来越依赖新型的工作安排,例如远程工作、零工经济等,传统安全行为研究需要适应新的工作场景[50]。因此未来需探索新兴工作方式对员工安全行为的影响,如平台经济中的外卖骑手安全行为、居家办公对员工安全行为的影响,以及夜间旅游、探险旅游、露营旅游等新型旅游行业中新出现的不安全行为。同时,现有研究框架尚不能适应不断变化的工作性质和新型工作安排[51],如零工经济下,组织安全氛围对员工安全行为的影响是否仍然成立?如何从更具灵活性的雇员那里收集数据以监测员工安全行为?未来需要进一步发展新场景下员工安全行为研究的新理论。

2) 在研究视角方面,由单一理论视角向理论整合视角转变。按整体论观点,安全遵从或安全违规是一个复杂的决策过程,受安全氛围、安全领导力、工作环境等情境因素及员工个人特征、认知与情绪因素的共同影响。后续应整合多学科理论,进一步识别新的安全行为影响因素,如不安全行为可见程度、正式与非正式惩罚等;同时,充分挖掘多种个体与情境因素间的复杂交互作用,揭示个体和情境因素的不同组合模式如何影响员工安全行为,从整体论视角探明员工安全行为的复杂形成机理[52-53]。

3) 在研究范畴方面,员工安全行为影响因素的探讨由工作领域向非工作领域转变。员工作为组织成员嵌入在社会情境之中,其安全行为或安全违规决策不仅与工作情境相关,还会受到家庭、政府和社会等非工作情境因素影响。因此,未来可从家庭动机/家庭支持[54]、政府公开企业安全违规信息[55]、政府推行安全生产吹哨制度[56]、社会舆论和媒体监督[57]等非工作领域,识别更多实际影响但尚未引起重视的员工安全行为前置因素,构建更系统的员工安全行为研究整合模型。

4) 在研究内容方面,由积极趋近型领导向消极规避型领导转变。尽管积极安全领导行为对员工安全行为的激励作用已得到广泛重视,但员工在日常工作经常会体验到消极领导行为,那么这种消极领导会对员工安全行为或安全违规行为产生何种影响?因此,从工作场所中的领导实践出发,未来可进一步研究领导者安全奖惩缺失[58]、非权变奖惩[59]等消极领导行为对员工安全遵守或安全违规行为的影响,引导企业员工从被动遵守转向主动遵守,推动员工深度安全遵守行为[60]。

5) 在研究对象方面,由员工安全行为向管理者安全行为转变。鉴于管理者安全行为对于塑造企业安全氛围和安全管理有效性方面发挥的重要作用,近期研究开始关注管理者安全行为对工作场所安全绩效的改善作用[61]。然而,相对于员工安全行为,现有文献对管理者安全行为前因变量和形成机制的探讨明显不足。因此,从政府监管力度[62]、行业竞争强度[63]、资本市场压力[64]和管理者认知等多视角理解管理者安全遵守或安全违规行为,是该领域未来亟待研究的方向。

6) 在研究方法方面,由横向静态方法向纵向动态方法转变。考虑到员工安全/不安全行为以及员工对领导行为/安全氛围的感知,并非一成不变,而是随着时间和情境不断变化的过程。因此,未来可通过基于动态评估的日记研究或者体验抽样等即时数据获取方法[65],动态收集员工每日的自报告数据,捕捉个体认知和行为的连续变化以及个体内变量间动态关系,动态评估领导行为/安全氛围等情境因素对员工安全行为的影响效果。另外,员工安全行为是由多个层面的复杂因素共同决定的,目前学者们对安全行为各层面影响因素的探讨采用的方法相对局限,难以揭示员工安全行为与其多重前因之间的复杂因果关系。未来可采用基于集合论和布尔算法的组态分析法对员工安全行为不同层面的前因进行分析,以检验相关前因的不同组态对结果变量的影响,识别出实现员工高水平安全行为的核心条件和边缘条件,为更细粒度地理解员工安全行为的复杂形成机理提供新方法。