旅游从业者视角下合肥城市旅游感知形象研究

——基于模糊综合评价和IPA 分析

李 慧

(合肥师范学院外国语学院,安徽 合肥 230601)

一、引言

旅游感知形象是目的地旅游发展的晴雨表,大众旅游时代,旅游目的地之间的竞争日益激烈,旅游感知形象是把握需求侧重点、痛点和发展趋势,促进旅游产品和服务提质增效的重要依据,特色鲜明的城市旅游感知形象是提升城市知名度和美誉度的重要途径。 关于旅游感知形象国外相关研究起步较早。1971年,亨特(Hunt)提出了旅游目的地形象的概念并阐释了其意义[1]。后继的研究主要体现在以下几个方面:研究内容上, 主要集中在旅游目的地感知影响因素、感知主体与客体、感知意向和动机、感知与管理实践研究;在研究方法上,注重定性与定量研究相结合,综合采用心理学、社会学、地理学、旅游学等多学科、多视角交叉的研究方法;在研究区域上,从国内逐步拓展到跨国多目的地的研究[2-4]。 国内旅游目的地形象的研究起步较晚[5-7],但发展较快,研究日趋全面、系统和深入。 在研究内容上,从早期旅游形象的基础理论研究,到目前的旅游地形象营销管理、形象策划等应用研究,以及旅游感知形象对旅游者行为意向的影响研究等[8-12];在研究方法上,基于线下调查问卷或线上网络文本,运用因子分析、结构方程模型、深度学习算法等进行关联研究和比较分析日趋深入[13-15];在研究区域上,针对某一旅游城市或景区旅游感知形象策划的应用研究较多。

从研究视角上看,已有的研究主要从游客角度展开,基于旅游从业者视角的研究不足。 本文基于旅游从业者的视角,以安徽省省会城市合肥为例,通过对旅游从业人员的问卷调查和深入访谈获取第一手资料,运用模糊综合评价和IPA 分析,对合肥城市旅游感知形象进行综合评价和系统分析,以挖掘城市旅游发展潜能,促进城市旅游供需平衡。同时,抓住区域合作发展的新机遇,助推合肥“旅游+”扎实融入长三角一体化。

二、研究设计

(一)案例的选取

本文以安徽省省会城市合肥作为案例地,主要有两点考虑。 一是实践发展方面,合肥在安徽省及长三角一体化发展中的地位重要,但旅游潜能尚未充分发挥。 据《安徽统计年鉴2020》、合肥市文化和旅游局的数据统计显示,2019 年合肥市接待游客1.3 亿人次,其中国内旅游总收入2 036.4 亿元, 占安徽省的24.56%。 《合肥市城市总体规划(2011—2020 年)》将合肥市定位为“长三角城市群副中心城市,国家重要的科研教育基地、现代制造业基地和综合交通枢纽”,目标是建立“经济繁荣、和谐宜居、生态良好、富有活力、特色鲜明的现代化城市”。长三角一体化上升为国家战略以后,合肥迎来了新的发展机遇和挑战。 2019年12 月,《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》指出,要以包括合肥在内的27 个城市为中心区,辐射带动长三角地区高质量发展。 二是理论研究方面,长期以来,合肥一直作为“旅游非优区”“旅游资源非优区”研究的典型代表[16-17],从“三国故地、包拯家乡”到“览百里巢湖、游千年合肥”,再到“大湖名城、创新高地”,合肥城市旅游形象一直处于不断变动中,游客感知形象也较模糊。 新时期,旅游市场需求呈现新特点,人们对旅游资源的认知、旅游产品的选择不断拓展,某些传统意义上的“非优”旅游地也迎来了新的发展机遇。当前,如何改善合肥城市旅游的刻板印象,促使合肥向旅游功能区、 旅游目的地的角色转变,意义重大且任务迫切。

(二)研究视角的选择

旅游从业者对旅游目的地形象感知主要受刻板印象、宣传效应和经验影响等因素的影响,其形成是一个不断演进、变化的过程,最初一般是在简单的自身视角下形成,然后逐渐在政府及媒体宣传下形成新的形象感知,最后在旅游从业的过程中不断融入新元素形成新的认知。旅游从业者对旅游目的地形象感知的重要性在于:首先,相对于只短暂停留、仅游览某几处代表性景点的旅游者,旅游从业者一般既是资深旅游从业人员,又是成熟的旅游者,具有专业的旅游知识和旅行经验,对城市旅游形象的感知具有更为专业和全面的视角;其次,旅游从业者是连接旅游者和旅游目的地城市或景区的桥梁,他们是旅游信息的汇集点,他们对城市旅游形象的感知,很大程度上也折射出其长期接待和服务的大量不同类型旅游者的感知。可见, 旅游从业者对城市旅游形象的感知较有代表性、全面性和客观性,基于旅游从业者的视角探析城市旅游形象具有可取性。 另外,合肥作为安徽省的省会,旅游企业类型丰富、数量众多,可以为本研究的开展提供足够且丰富的调研样本支持。

(三)研究方法

模糊综合评价法是基于模糊关系的合成原理,将难以定量的因素定量化,对被评价对象的隶属等级状态进行综合评价,该方法在处理定性的、不确定的和信息不完善的问题方面有显著优势。 主要评价步骤如下[18-19]。

1.建立评价指标集U={U1,U2...Um}(m 为评价指标的数量),评价集V={V1,V2...Vn}(n 为评价等级的数量);

2.确定指标权重w,各维度指标权重集合W=(w1,

3.构建评价指标的模糊关系矩阵Ri=(rij),i=1,2...

4.计算模糊综合评价集B=W*R=(b1,b2...bn)

5.对评价集B 去模糊计算,各指标评价值E=B*H(H:评价集V 各等级对应分值)

IPA 分析,即重要性——表现分析法(Importance-Performance Analysis), 最早由马提拉和詹姆斯于1977 年提出[20],自20 世纪90 年代初开始广泛应用服务性行业,包括旅游行业,主要集中在对旅游目的地形象的研究、 游客满意度和服务质量的研究等方面。它要求受访者对指定调查对象的各项衡量指标从重要性和绩效表现两个方面来评价各测评要素,其次以重要因素和满意度的平均值作为交叉点,具体划分为4 个区域,即改进区(重要性高、满意度低,重点改进)、优势区(重要性高、满意度高,继续努力)、机会区(重要性低、满意度低,低预先事项)和维持区(重要性低、满意度高,不宜刻意追求)。最后,把两个方面测量值置于二维象限中,从而识别出优劣势,确定产品和服务改进的轻重缓急。

小鸡在地板上跑着,特写周泽赡带笑的脸。旁边放着一个装鸡的小纸箱子,墙上的温度计显示三十摄氏度。客厅的电视播放着电视剧。周泽赡将泡好的米放在塑料瓶盖里,喂给小鸡吃。小鸡跑到周泽赡的拖鞋上,屁股一撅,把屎拉在了地板上。周泽赡仍是笑着,拿卫生纸把屎擦了,再到卫生间里按照步骤洗手。这时镜头快剪小鸡拉屎、周泽赡洗手的画面,重复多次后,在最后一次时周泽赡没有立即去洗手,而是等到小鸡再拉一次时再洗,小鸡已经长成有羽毛的样子了,同电视剧的集数变化也可显现时间的流逝。

基于上述模糊综合评价与IPA 的特点和功能与本研究对象和研究目的十分契合,将其作为测评旅游从业者对旅游目的地感知形象的基本方法。

三、实证研究

(一)指标体系的构建与数据来源

根据已有的研究成果,针对合肥城市旅游形象现存问题[21-24],并结合合肥旅游从业人员的初步访谈,研究初步构建了城市旅游感知形象评价指标体系,后邀请5 位旅游管理学、人文地理学、旅游经济学方面的专家进行测评和完善, 最后确立了旅游资源形象、旅游产品及体验、旅游管理与服务、公共设施与服务4个一级指标,和24 个二级指标。指标评价采用李克特量表五分制法,1 至5 分别表示非常不满意、不满意、一般、满意、非常满意。

经过预测、完善后,于2021 年8 月至10 月针对安徽省旅游协会导游分会、合肥市代表性文旅企业展开问卷调查,问卷调查内容主要包括旅游资源形象、旅游产品及体验、旅游管理与服务、公共设施与服务四个方面,设计共有24 个题项。 此次调查发放问卷254 份,其中有效问卷225 份,有效率88.6%。样本特征如下:性别,男女比例为36%:74%; 年龄,18 至34 岁占84.4%;学历,本科和大专学历占80.4%;单位分布,旅行社、旅游宾馆、景区、旅游行政管理部门和其他旅游组织和机构分别占38.7%、17.3%、10%、3.6%、31%; 从事旅游工作年限,3年以下和3 至5 年占95%。 运用SPSS19.0 对问卷24 个题项进行信度分析,Cronbach'sAlpha系数为0.982,信度非常好。

(二)指标权重的确定

目前, 关于指标权重的确定方法一般分为主观赋值法和客观赋值法, 熵值法属于客观赋值法,具有推算严密且评价较客观优点。因此,本文采用熵值法确定指标权重,步骤如下[25]:

1.计算指标Rij的比重

3.计算第j 项指标的差异性系数gi,gi=1-ej;

本研究中,m=5,代表5 个评价等级,n=24,代表24 个评价指标。 根据上述步骤,计算出具体指标的权重如右侧表1 所示。

表1 基于熵值法确定的评价指标权重

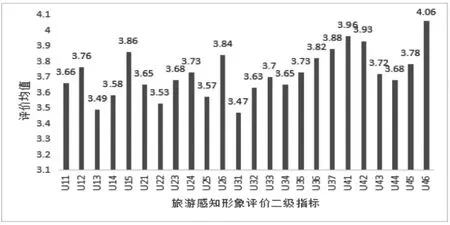

(三)模糊综合评价值的计算

根据以上模糊综合评价的测算步骤, 首先,计算出合肥城市旅游感知形象综合评价值为3.7515,介于一般与满意之间。 其中,公共设施与服务评分最高(3.870 2),超过综合评价值,而其余三项旅游管理与服务(3.714 2)、旅游资源形象(3.705 5)、旅游产品及体验(3.675 9)均未达到综合评价值。 其次, 绘制出旅游感知形象评价二级指标评价均值(见右侧图1):1.在公共设施与服务上,尤其在治安(U46)、内外交通(U41)、住宿接待设施(U42)、旅游厕所(U45)方面评分相对综合评价较高;美食的地方特色(U43)、购物的种类与质量(U44)评分偏低;2.旅游管理与服务,旅游从业者素质(U37)、旅游企业诚信度(U36)评分相对较高;旅游营销(U31)、线路规划的合理性(U32)、旅游智慧化程度(U34)评分偏低;3.旅游资源形象,市民素质(U15)、生态环境 (U12) 评分较高; 景观对徽风皖韵的代表性(U13)、节事活动的丰富性(U14)评分较低;4.旅游产品及体验的评价值最低,旅游从业人员仅对旅游信息获取(U26)评价较高,对地方文化特色(U22)、旅游性价比(U25)、夜游产品(U23)、历史文化体验度(U21)满意度较低。

图1 旅游感知形象评价二级指标评价均值

从以上模糊综合评价的结果看,总体而言,合肥作为安徽省的省会城市,凭借其良好的政策、区位、交通和经济等优势,城市旅游发展的基础条件较好,如合肥在公共设施与服务、旅游管理与服务方面的城市旅游感知形象较好,但旅游资源条件,尤其是旅游产品的及体验感方面亟需改进。

(四)IPA 分析

首先,将各二级指标组合权重均值0.166 7、评价均值3.723 3 分别作为横轴(重要性)和纵轴(满意度),其次,将24 个二级指标分布在如下图2 所示的IPA 象限图里。

图2 指标权重-评价均值IPA 象限图

从图2 得知,第一象限为高重要性高评价的优势区,包括生态环境(U12)、市民素质(U15)、旅游信息获取(U26)、旅游从业者素质(U37)、交通(U41)、住宿接待设施(U42)、旅游厕所(U45)、治安(U46)共8 项二级指标。 第二象限为低重要性高评价的维持区,包括与周边乡村旅游一体化发展程度(U24)、市场秩序(U35)、旅游企业诚信度(U36)共3 项二级指标。第三象限为低重要低评价的机会区,包括景观对徽风皖韵的代表性(U13)、夜游产品(U23)、旅游性价比(U25)、旅游营销(U31)、线路规划的合理性(U32)、旅游解说系统(U33)、旅游智慧化程度(U34)、美食的地方特色(U43)、购物的种类与质量(U44)共9 项二级指标。第四象限为高重要性低评价的改进区, 包括城市宜居(U11)、节事活动的丰富性(U14)、历史文化体验度(U21)、地方文化特色(U22)共4 项二级指标。

四、对策建议

通过以上分析可见, 合肥城市旅游发展在城市宜居、节事活动的丰富性、历史文化体验度、地方文化特色等方面亟需改进、完善和提升,同时合肥城市旅游的发展也具有很大的潜力和机会, 如在景观对徽风皖韵的代表性、夜游产品、旅游性价比、旅游营销、 线路规划的合理性等方面可以发挥其优势。 对此,提出以下对策和建议。

(一)融合发展路径:全资源旅游开发,打造生态休闲的文化旅游城市

在文旅融合的背景下,挖掘、梳理和复兴地方历史文化旅游资源, 完善现有的合肥城市旅游产品体系,凸显城市文化内涵,打造生态休闲的文化旅游城市。第一,从城市文化的角度,一方面,围绕包公文化、三国文化、 淮军文化等合肥地方历史文化做文章;另一方面,依托安徽省美术馆、合肥市中心图书馆、安徽省文化馆新馆、安徽省非物质文化遗产展示馆等各类新地标文化场馆的建设,借助合肥城市阅读空间的不断完善,树立合肥文化新风尚的形象,打造主客文化共享空间。第二,从生态休闲的角度,围绕养生水资源和乡土文化做文章。 首先,依托环巢湖国家旅游休闲区、汤池和半汤等温泉核心旅游资源,打造康养、运动等休闲旅游产品。其次,合肥周边乡村旅游资源丰富,有巢湖市半汤街道汤山村、 长丰县杨庙镇马郢社区、庐江县万山镇长冲村3 个全国乡村旅游重点村,另有13 个村、24 个乡村旅游经营单位入选首批安徽省特色旅游名村和省级休闲旅游示范点单位,可整合周边乡村旅游资源,借助节事活动、民宿,打造江淮民俗、研学教育、养生度假等乡村休闲旅游产品。

(二)整合发展路径:全过程旅游发展,提升旅游者体验

以游客需求为导向,逐步实现合肥城市旅游的全程智慧化服务、营销和管理,提升旅游者体验。加强旅游整体营销,夯实购物、美食等短板旅游要素,数智赋能、文旅融合,提升旅游者体验。第一,产品整合。根据合肥市文旅局的统计,截止至2022 年11 月,合肥市共有A 级景区65 处, 但5A 级景区仅1 处(三河古镇),4A 级旅游景区27 处。建议按照区域或主题整合现有景区,同时突出地方特色,如合肥城市街区资源丰富,有首批国家级夜间文化和旅游消费集聚区的淮河路步行街, 首批安徽省旅游休闲街区的合肥罍街、金大地东西街,国内首个由监狱改造的文旅项目合柴1 972 文创园。 可以特色文化街区、旅游休闲街区建设为契机,融入“舌尖上的合肥”“合肥记忆”等美食、购物和文化主题产品。第二,营销整合。旅游营销方式上注重官方媒体与民间宣传相结合, 融入短视频、网红打卡等新形式形成全媒体、全产业链传播体系。 目前, 合肥市文化和旅游局线上营销渠道有门户网站、官方微信、官方微博、抖音号、“马蜂窝”合肥文旅攻略账号、“文旅合肥”APP 等,但活跃度不高,内容不够完善。 以“合肥文化旅游发布”抖音号为例,截至2022 年6 月1 日,粉丝仅3.4 万,“文旅合肥”APP 中的购物版块“文旅商城”仅吴山铁画、山河羽扇两种商品。 第三,服务整合。 结合进一步的访谈和实地调研的结果显示, 合肥历史文化旅游景区如包公文化园、李鸿章故居、安徽博物院、安徽名人馆,智慧导览程度偏低,文化表达方式单一,亟须通过数智赋能,打造线上云游和线下沉浸、仿真互动等文旅场景,提升旅游者体验。

(三)协同发展路径:全方位旅游拓展,内外兼修、由近及远

由于经济基础、资源条件、市场区位等方面的差异, 目前合肥在长三角这样较大区域的旅游分工体系中必然处于低端的不利地位。合肥可先做好内功,走由近及远的协同发展路径。首先,不断增强合肥城市旅游的活力。疫情常态化防控下,短时间、近距离、高频次的短途周边游成为市场的主流, 合肥及其周边各类“微度假”“轻旅游”旅游目的地不断涌现,合肥市文旅局积极推动100 个网红打卡点的打造。 根据携程发布的“2022 年元旦假期出行数据报告”,合肥成为元旦周边热门旅游目的地全国十强。其次,探索“城市休闲+景区+乡村旅游”协同发展路径。 不断拓展合肥城市旅游的空间、内容和功能,如加强城乡互动,丰富夜游产品,将有形资源(现有旅游景区)与无形资源(非物质文化遗产)相结合。再次,解决合肥都市圈在功能上发展不平衡不充分的问题。 利用城市内外交通体系的不断完善, 发挥合肥作为安徽旅游中心城市的辐射带动作用, 与省内城市尤其是皖中城市滁州、六安的互补互动、联合营销,联合开发具有广域吸引力的主题旅游产品, 稳步提升合肥都市圈的旅游吸引力和服务水平。最后,在城市充分内循环的基础上,加强外部循环,积极融入长三角地区的旅游协作发展。

本文在已有的研究基础上,针对合肥城市旅游发展中的现存问题,结合调查问卷和模糊综合评价、IPA分析, 绘制出旅游从业者视角下的合肥城市旅游画像:公共设施与服务较好,旅游管理与服务、旅游资源形象尤其是旅游产品及体验还需进一步提升完善,进而提出合肥城市旅游发展的对策和建议。不足之处在于:理论上,评价指标体系结合了城市旅游感知形象的共性和合肥城市的个性,如应用于其他城市的相关研究,需要修正完善;实践中,随着文旅产业的范畴不断延伸拓展,产业边界越来越模糊,所辖的行业企业越来越宽泛, 研究很难涵盖所有类型的旅游从业人员。另外,疫情笼罩下旅游从业人员的负面情绪,对研究可能会产生一定的偏差。后续研究可采取更多元化的视角来展开,比如与政府旅游部门、旅游企业等旅游供给方的投射形象,与不同尺度、不同类型旅游需求方的感知形象进行对比研究或综合分析,从而为城市旅游形象的塑造和改进提供更全面的参考。