数字素养促进农民参与乡村治理吗?——基于主观社会经济地位和政治效能感的中介作用分析

上官莉娜,魏楚珂,杜玉萍

数字素养促进农民参与乡村治理吗?——基于主观社会经济地位和政治效能感的中介作用分析

上官莉娜1,魏楚珂1,杜玉萍2

(1.武汉大学 政治与公共管理学院,湖北 武汉 430072;2.江汉大学 图书馆,湖北 武汉 430056)

基于2021年中国社会状况综合调查(Chinese Social Survey)数据,通过构建有序Logit回归模型和中介效应模型检验了数字素养对农民乡村治理参与行为的作用效应和影响机制。研究发现:数字素养显著正向影响农民的乡村治理参与行为;除数字金融素养外,不同层面的数字素养都对农民参与乡村治理有显著的促进作用;主观社会经济地位和外在政治效能感在数字素养对农民乡村治理参与行为的影响过程中发挥正向的部分中介作用。研究结果表明,为提升乡村治理效能,既要注重乡村数字基础设施的配套建设,弥合接入层的数字鸿沟,也要完善对农村居民的数字教育体系,最大限度地释放数字红利,提高村民的政治效能感。

数字素养;乡村治理;主观社会经济地位;政治效能感

一、问题的提出

“民族要复兴,乡村必振兴”,乡村振兴战略是实现全体人民共同富裕的必然选择,不断加强乡村治理工作、完善乡村治理体系是实现乡村振兴的根本保障和推进国家治理现代化的重要实践。2018年4月,习近平在湖北农村考察时强调:“乡村振兴不是坐享其成,等不来、也送不来,要靠广大农民奋斗。”近年来,各级党委和政府通过健全村党组织建设、下沉自治单元、培育社会资本、创新参与机制,不断完善村级治理的组织架构和运行机制,致力于打造共建共治共享的乡村治理格局,显著提升了乡村治理整体水平。但在治理重心下沉和资源下乡的背景下,村级治理行政化现象普遍出现,只注重提供服务,缺乏对农民群众的组织和动员[1],呈现村庄主体性弱化和治理成本外化的倾向[2]。在乡村治理的过程中,一般村民参与能力弱、参与积极性不高,乡村治理结构集权化,公共决策的科学性、有效性、针对性不足等问题仍然突出[3]。

随着数字化时代的到来,大数据、云计算、物联网等新一代数字信息技术以及基于技术革新的现代化治理方式正在被广泛运用于各种治理场景中,推动着整体治理模式的数字化转型,数字化、信息化时代下的乡村治理创新是我国乡村面临的又一次重大变革[4]。立足乡村振兴战略,中央政府围绕推进数字乡村建设作出系列决策部署,为农业农村的数字化发展指明了前进方向、提供了工作指引。2018年中央一号文件明确提出“实施数字乡村战略”;2019年中共中央办公厅、国务院办公厅出台《数字乡村发展战略纲要》,指明数字乡村建设的重点任务;2020年中央网信办等七部门联合印发了《关于开展国家数字乡村试点工作的通知》,确定了首批数字乡村国家试点地区;2022年中央网信办等四部门联合印发《数字乡村标准体系建设指南》,意在加强数字乡村标准化建设。从规划到实践,体现了国家对于乡村数字化建设的高度重视。

通过全国行政村光纤网络、移动通信以及涉农综合服务平台等数字基础设施的持续建设,乡村数字化水平稳步提升,数字技术逐渐嵌入农村居民的日常生活中。数字建设对乡村治理的影响引起了学界的广泛关注,他们对数字技术赋能乡村治理的作用机理、实践困境和推进路径展开了研究。从作用机理来看,部分研究聚焦数字技术的协调、分析等工具属性[5],认为其可以结合互联网平台普惠、融合、回应、去中心化等特征,打破乡村原有的地缘、社会关系和经济结构,颠覆原有治理方式[6]。研究认为治理赤字、技术增负[11]、数字形式主义[12]、数字依赖[13]、智能官僚主义,技术排斥和数字鸿沟[14]等关键症结导致了数字治理的实践困境。针对以上困境,有学者从平台搭建、监督机制、公共参与、治理结构、权力运行、治理效果等[7-9]维度探析了数字技术对乡村治理精准、开放、融合、源头治理模式的塑造,建议重构治理空间和打造治理共同体[10]。总体来看,既有研究从整体层面分析了数字技术如何嵌入乡村治理各环节,更多关注政府在数字乡村建设中的制度安排和平台建设的优化,鲜有从微观角度探索数字技术的使用对农村居民参与乡村治理的影响。“政府主导”视角一定程度上忽视了村民在乡村治理和数字化转型中的主体地位,难以充分释放数字技术带来的激活效应。

乡村治理现代化不仅依靠数字建设和制度建构,更依赖于农民主体性的发挥、数字能力的提升以及对乡村治理的深度参与。通过对数字技术的合理使用,农村居民实现公共参与的日常化,有利于反映自身诉求,理解公共政策的内容,并对政策执行的情况进行评价与讨论。但是,乡村还存在大量的数字弱势群体,数字环境的缺失和数字教育的不足共同制约着农民使用技术的愿望和能力,农民数字素养产生极大分化[15]。数字素养的差异在很大程度上关系着农民对乡村治理的深度参与[16],影响着乡村治理中农民主体作用的发挥和乡村自治能力的整体提升。鉴于此,本文采用2021年中国社会状况综合调查数据,在数字乡村建设背景下剖析农村居民数字素养与乡村治理参与的内在关联与作用机制,发掘推动村民自治发展的内生动力,为加快实现乡村治理体系和治理能力现代化提供微观解释。

二、文献回顾与研究假设

(一)数字素养与治理参与

数字素养是因应数字时代而产生的概念,国内外学者对其内涵展开了探讨。Gilster最早提出应将数字素养和其他技术类型的素养区分开来,强调数字素养是对数字信息进行阅读、理解、整合和评判的综合能力而不仅仅是获取[17]。Eshet将数字素养定义为居民在数字环境下进行生产、生活、社交和学习等活动的能力[18]。Martin则认为数字素养是一种发展性技能,分为使用数字工具和设备、获取数字资源、构建新知识和新资源三个阶段[19]。王佑镁等基于对计算机素养、网络素养、信息素养和媒体素养等相关概念的分析、整合和提取,提出数字素养是不同素养概念体系在数字时代交融、流变、拓展的产物[20]。也有学者指出,数字素养在本质上具有政治性,对数字素养内涵的理解不能脱离特定的政治、经济、社会和文化环境[21]。

尽管学界在数字素养的界定上还存在分歧,但基本认同数字素养不仅是使用数字工具的能力,还应包含对数字技术和资源进行多元化运用和创造性转化的能力。而从现实情况来看,由于数字素养教育相对滞后和数字基础设施的不平衡发展,我国农村居民对数字工具和设备的使用能力总体处于较低层次,难以实现数字知识的再创造。因此,本文将农民数字素养定义为农民正确认识并合理使用数字工具和技术,利用数字资源进行学习、工作、社交、娱乐和服务获取等行为的综合能力。结合2021年中国社会状况综合调查问卷中有关数字素养的题项设计,依据村民数字使用的具体内容将数字素养进一步拆分为数字信息素养、数字娱乐素养、数字社交素养、数字工作素养、数字学习素养、数字生活素养和数字金融素养。

数字信息技术快速发展,互联网更是以信息传播优势成为动员公民参与社会治理的有效工具[22]。郑永年指出,互联网创造出一个新的公共领域,拓宽了公众与政府的沟通渠道,实现了政府与社会之间的双向赋权[23]。王薪喜和孟天广则通过对城市居民样本的实证研究发现,“集体介入—社会导向”型的互联网使用模式对常规政治参与、非常规政治参与都有着显著的正向效应[24]。个体对互联网的使用意愿和使用能力则在很大程度上受限于其所处的数字环境和自身数字能力,数字素养差距已然成为影响公民参与治理的重要因素。

沈费伟和袁欢指出,数字技术再造乡村治理的动力机制离不开农民对数字乡村政务、商务和农务的主动参与[25],而良好的数字知识储备是农民应用信息技术参与公共事务议程的关键要素。随着农村数字基础设施建设加强,城乡数字鸿沟一定程度上被弥合,技术接入机会差异逐渐演变为农民数字技能和数字使用类型的差异,物理层面的数字接入鸿沟也开始转向农民的数字素养鸿沟[26]。苏岚岚和彭艳玲发现农民群体的数字素养越高,对数字设备和数字化平台的使用越熟练,就越有可能通过微信群、公众号和政务App等方式获取乡村党建教育、村务管理、民主监督和安全维护等公共事务领域的信息[27],并主动参与讨论和表达意见。数字素养降低了农民参与治理的门槛,拓展了参与手段和方式,有利于调动农村居民参与乡村治理的积极性、主动性和创造性,提高农民在村级治理中的实质参与度。因此,本文提出如下研究假设:

H1:数字素养对于农民的乡村治理参与行为具有显著的正向影响,数字素养越高的农村居民参与乡村治理的可能性越高。

(二)主观社会经济地位的中介作用

主观社会经济地位是民众对自身所处的社会阶层和经济实力的评判和认同。数字技术正在融入农村农业现代化发展和高质量转型的全过程,凭借数据信息低成本、非排他和易复制的特性,给农业生产注入新要素和新动力,推动农业生产方式、经营渠道和管理体系的变革[28],促进资源合理配置、城乡市场有效对接、城乡产业融合发展和乡村产业升级[29]。数字经济已经成为乡村振兴的重要阵地,涵育数字素养为农村居民实现收入增长乃至社会经济地位的提升带来了大量机会。首先,农民数字素养越高,获取市场信息的能力就越强,有利于缓解信息不对称,降低交易成本,有助于合理配置生产要素,及时规避风险[30],提高生产经营的利润。其次,数字素养特别是数字商业素养越高的农村居民越有可能享受到数字经济红利,获得数字普惠金融的支持[31],通过网络平台发展电商、直播等新产业,拓展增收空间。最后,数字素养的提升还有助于促进乡村经济的包容性发展,帮助处于资源劣势如缺乏人力资本、物质资本和社会资本的农民群体开展创业活动[32],摆脱低社会经济地位的处境。

同时,有实证研究表明,处于不同社会经济地位的公民在参与政治活动层面存在差异,收入更高、社会阶层认同更高的群体会采取更加积极的投票行为[33]。只有当人们清晰地认识到自己的社会经济地位时,客观的社会经济状况才会影响到他们的政治参与行为,客观社会经济状况通过主观社会经济地位认知,对民众社会政治态度产生影响[34]。社会经济地位认知越高的村民越有可能形成积极稳定的社会政治态度,进而主动参与乡村公共事务的讨论、协商和决策。据此,提出本文的第二个研究假设:

H2:主观社会经济地位在数字素养对农民乡村治理参与行为的影响中起显著正向的中介作用。

(三)政治效能感的中介作用

政治效能感是个体对自身所拥有的政治能力的感知,认为改变政治和社会是可能的,且自己的行为在改变的过程中发挥了一定的作用[35]。Lane对政治效能感进行了划分:一是个体对其参与并影响政治过程能力的判断,即内在政治效能感;二是个体对政治体系重视并回应其诉求的感知,即外在政治效能感[36]。作为理解公民政治认知和政治态度的重要变量,政治效能感对治理参与的影响一直是热点研究领域之一。李蓉蓉从学理基础和现实意义层面分析了政治效能感对个体采取政治行为、参与公共政治生活的拉动作用[37]。裴志军以浙江农村为样本,实证检验了外在政治效能感对村民参与公共协商产生直接的正向影响[38]。韩晓宁和王军基于在线调查数据得出,在解释政治心理因素对深度政治参与行为的影响时,外在政治效能感发挥显著的促进作用,而内在政治效能感作用不显著[39]。因此,本文认为外在政治效能感对村民的治理参与行为有着更积极的影响,村民外在政治效能感越强,对政治系统的回应有越高的心理预期,参与乡村治理的可能性就越大。

随着大众传播媒介的发展,有研究认为相较于自身的政治经历和政治知识[40],媒介使用过程中对政治信息的接触和了解对公众外在政治效能感的生成起着愈发重要的作用[41]。互联网和社交媒体提供的海量政治信息和间接政治经验逐渐成为公众外在政治效能感获得的重要来源[42]。相关研究显示,青少年和城市居民的外在政治效能感往往更强[43],因为这类群体使用新媒体获取信息的能力更强,整体数字素养更高。换言之,个体的数字素养高低已经成为影响外在政治效能感水平的重要因素。鉴于以上讨论,培育数字素养有助于拓宽农民获取乡村政务信息、进行政治讨论的渠道,进而强化对诉求得到回应的感知,实现外在政治效能感的提升,主动并持续地参与到乡村治理活动中。综上,本文提出如下假设:

H3:外在政治效能感在数字素养对农民乡村治理参与行为的影响中起显著正向的中介作用。

三、研究设计

(一)数据来源

本文使用的数据来源于2021年中国社会状况综合调查(Chinese Social Survey,简称CSS,2022年12月21日发布)。CSS是由中国社会科学院社会学研究所主导的面向全国的连续性抽样调查项目,其调查区域覆盖了全国31个省、自治区、直辖市,每次调查样本为七千到万余个家庭,采用概率抽样的入户访问方式,包含了个人和家庭基本特征、生活情况、社会价值观、公共参与和社会评价等方面的调查内容。样本量大、覆盖面广、更新及时的调查数据具有较强的代表性、科学性和时效性,且其中的调查问题与本研究的主题契合。本文研究对象为农民乡村治理参与行为,参考相关研究,以居住地的城乡属性作为城乡区分的依据,筛选出居住地为“农村”的样本,并对涉及核心变量的缺失值、异常值进行处理,最终得到4 635个观测样本。

(二)变量选取和操作化

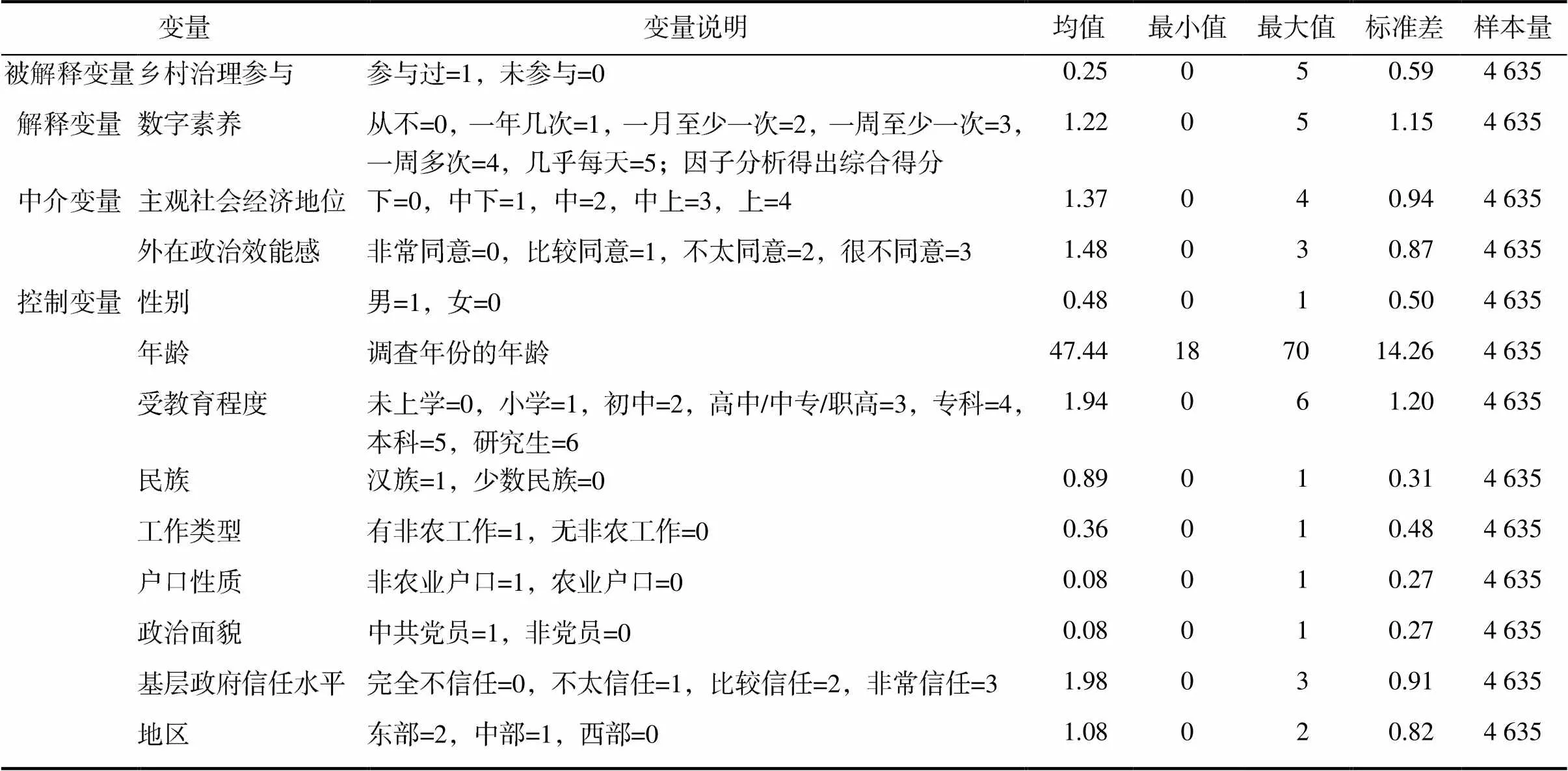

1.被解释变量

本文的被解释变量是农民的乡村治理参与行为。就治理参与行为,有学者依据是否涉及公共议题和是否参与决策过程划分出强制性参与、引导性参与、自发性参与和计划性参与4种类型[44]。本研究重点关注村民为实现和维护村庄的公共利益,促进公共利益最大化,发挥主动性、积极性和创造性参与到乡村公共事务的管理、决策和实施等活动中的行为实践,即农民的引导性、自发性和计划性参与行为。基于此,在问卷中选取问题“最近2年,您是否参与过下列事情”中“向政府部门反映意见”“利用专业知识参与公共政策、公共事务论证会”“通过各种渠道对政府公布的政策发表个人意见”“参加所在村居/单位的重大决策讨论”和“出席政府部门组织的有关公共政策的听证会”等5个问题对农民的乡村治理参与行为进行综合测度;将“参与过”赋值为1,“未参与”赋值为0,然后将5个问题答项的取值加总来衡量农民的乡村治理参与行为,取值范围为0~5,取值越高意味着参与度越高。

2.核心解释变量

本文的核心解释变量为数字素养。依据前文的定义,首先要对农村居民的数字素养进行初步判断,选取问题“您平时上网吗?”进行测量,若回答为“是”则赋值为1;若回答为“否”,则赋值为0。其次,数字素养水平还体现为个体数字使用的频率和使用类型的丰富程度,选取“您上网进行浏览时政信息、娱乐休闲、聊天交友、商务或工作、学习教育、网上购物或支付、投资理财活动的频率是?”这7项数字使用的相关问题对农村居民数字素养的综合水平进行测量,答项包括“从不、一年几次、一月至少一次、一周至少一次、一周多次和几乎每天”,分别赋值0~5。采用主成分分析法,按照特征根大于1的原则提取到2个公共因子,累积方差贡献率为67.8%。以各因子方差贡献率占累积方差贡献率的比重作为因子得分的权重来测算综合得分,由于综合得分存在负值,为了便于解释回归结果,对其进行标准化处理转换为0~5的数值,以此代表农民数字素养的综合水平。因子分析结果中,7项问题的KMO值为0.863,且Bartlett球形检验显著性,表明测量题项之间具有较强的相关性,因子分析有效。

3.中介变量

本文的中介变量为主观社会经济地位和外在政治效能感。主观社会经济地位变量在调查问卷中选取问题“您认为目前您本人的社会经济地位在本地大体属于哪个层次?”进行测度,将答项中的“下、中下、中、中上和上”依次赋值为0~4,数值越大表示村民对自身的社会经济地位认知越高。外在政治效能感变量选取问题“您是否同意参与政治活动没有用处,对政府部门不能产生什么根本的影响?”作为问项,答项中的“非常同意、比较同意、不太同意和很不同意”表示外在政治效能感由低到高,依次赋值为0~3,得到外在政治效能感的取值。

4.控制变量

综合可能影响农民政治参与的有效性因素,选取性别、年龄、受教育程度、民族、工作类型、户口性质、政治面貌、基层政府信任水平和所在区域等作为控制变量。

变量及其描述性统计结果如表1所示。

表1 变量说明及描述性统计

(三)模型设定

被解释变量是取值0~5分的有序离散变量而非连续变量,故选择有序Logit模型(ordered logit model)进行回归分析,并使用有序Probit模型进行稳健性检验。模型构建如下:

其中,PA表示第个被访农民的乡村治理参与行为,DL是核心解释变量,表示该农民的数字素养水平,Control代表一系列控制变量,为随机误差项。

四、实证结果与分析

(一)基准回归分析

表2显示了通过有序Logit模型进行回归估计的结果,列(1)只包含数字素养变量和乡村治理参与变量,显示在不添加其他任何控制变量的情况下,数字素养在1%的统计水平上显著正向影响农民的乡村治理参与行为(=0.223,<0.01),说明数字素养的提升对农民参与乡村治理具有积极的影响效应,H1得到初步支持。列(2)(3)(4)在陆续加入性别、年龄、民族、教育程度,户口性质和政治面貌等控制变量后,数字素养变量的系数仍在1%的统计水平上显著为正(=0.418、0.386、0.419,<0.01),说明数字素养的提升确实调动和激发了农民参与公共治理活动的积极性,数字素养越高的农民主动参与乡村治理过程的可能性也越大,H1得到验证。表3汇报了基准模型的边际效应,显示了当数字素养提升一个单位,农村居民的乡村治理参与得分为“0”的概率就下降5.96%,治理参与得分为“1”“2”“3”“4”“5”的概率分别提高4.32%、1.18%、0.3%、0.12%和0.03%。

表2 数字素养对农村居民乡村治理参与影响的基准回归结果

注:括号里为标准误差。***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著。下同。

表3 边际效应分析

表4的回归结果显示了不同类型的数字素养对农民治理参与行为的影响。除数字金融素养外,其他类型的数字素养均在1%的统计水平上对农民的乡村治理参与行为产生显著的积极影响,进一步佐证了H1。数字金融素养作用不显著的原因可能是农民的数字素养整体水平较低,而数字金融素养属于较高层次的数字素养,投资理财等金融行为相对脱离农民的日常生活,对其参与村庄公共事务的治理影响有限。

表4 不同类型的数字素养对农民乡村治理参与的影响

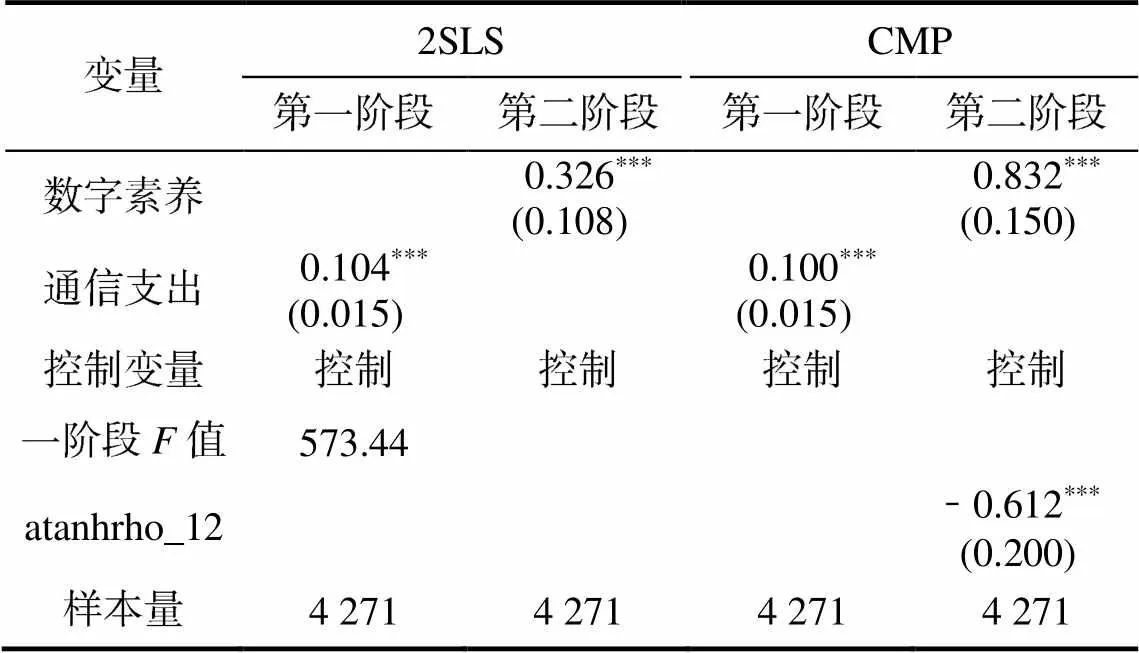

(二)内生性检验

考虑到研究中可能存在互为因果、测量误差以及遗漏变量等内生性问题,基准回归结果可能存在一定程度的偏误,本文采用工具变量法进行处理。常见的两阶段最小二乘法(2SLS)适用于内生变量和因变量为连续变量的情形,而本文的被解释变量乡村治理参与为有序离散变量,两阶段最小二乘法有失效的风险。因此,本文采用Roodman提出的条件混合过程方法(CMP)[45],对农民数字素养和乡村治理行为之间的关系进行工具变量检验,该方法基于极大似然估计,构建递归方程组以实现对两阶段回归模型的估计。参考文献[46],本文选择将“2020年您全家的通信支出”的答项取对数作为数字素养的工具变量。一方面,通信支出包含着上网费、流量费等使用数字设备和工具的消费支出,客观反映了农村居民数字素养水平,满足工具变量的相关性条件;另一方面,家庭的通信支出理论上不会对农民个体的乡村治理参与行为产生直接影响,满足工具变量的外生性条件。

表5显示了使用两阶段最小二乘法和条件混合过程方法估计的结果。在2SLS第一阶段回归中,统计值为573.44超过了标准值,表明通信支出变量不存在弱工具性。在使用CMP方法估计的回归中,内生性检验参数atanhrho_12在1%统计水平下显著不为0,表明基准回归模型存在内生性。处理内生性问题之后,CMP模型第二阶段数字素养变量仍然显著正向影响乡村治理参与行为,且系数有所上升(=0.832,<0.01)。内生性影响下基准模型低估了数字素养对农民乡村治理参与的促进效果,其真实影响会更大,再次印证了H1。

表5 内生性检验结果

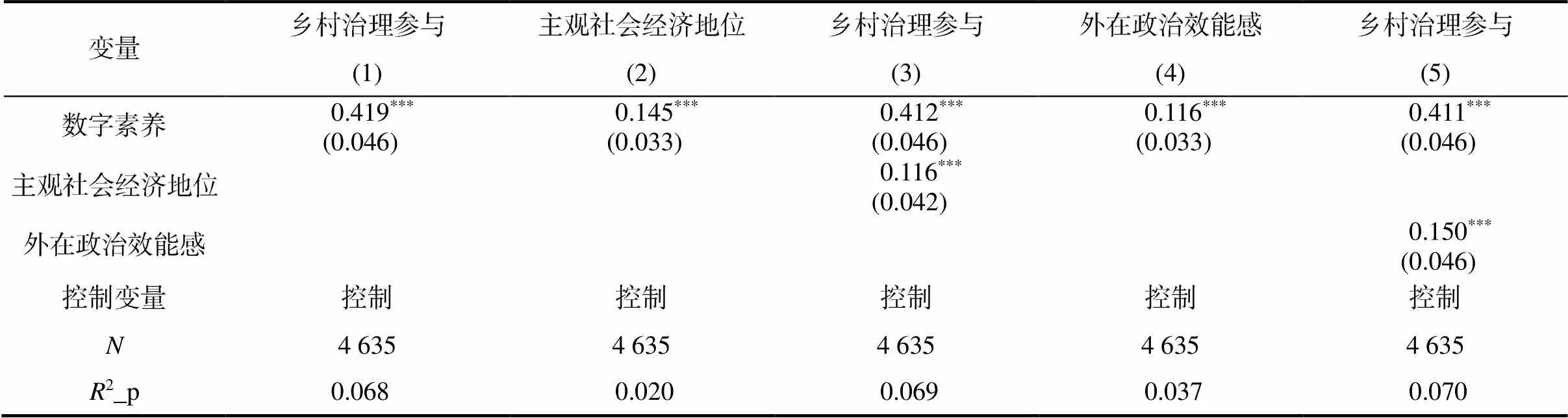

(三)数字素养对农民乡村治理参与行为的影响机制分析

根据前面的推论和假设,数字素养通过对农民个体主观社会经济地位和外在政治效能感的提高间接影响他们的乡村治理参与行为,本文将通过逐步检验法对中介效应进行分析,在式(1)的基础上,构建如下模型:

M=β+βDL+γControl+ε(2)

PA=β+βDL+βM+γControl+ε(3)

其中M表示中介变量,其他变量的意义与式(1)相同。根据温忠麟和叶宝娟[47]提出的逐步检验法流程,依次对式(1)(2)(3)的回归系数进行检验。在系数1显著的前提下,如果系数2、4也都显著,且2*4与系数3的符号相同,说明存在显著的中介效应,否则为遮掩效应。当系数3显著时,存在部分中介效应,否则为完全中介效应。若系数2和4有一个不显著,就需要进一步用Bootstrap法进行检验,以判断中介效应的存在。表6汇报了主观社会经济地位和外在政治效能感的中介效应检验结果。

表6 中介效应检验

列(1)显示,数字素养对农民的乡村治理参与具有显著的直接影响(=0.419,<0.01),满足了中介效应成立的首要条件。列(2)和列(4)表明数字素养的培育能够显著地提升农民的主观社会经济地位(=0.145,<0.01)和外在政治效能感(=0.116,<0.01)。列(3)和列(5)显示在引入主观社会经济地位和外在政治效能感变量后,数字素养仍然显著促进农民的乡村治理参与行为(=0.412、0.411,<0.01),且2*4与3的符号相同,说明主观社会经济地位和外在政治效能感在数字素养对农民乡村治理参与的影响中发挥了显著的部分中介作用,H2、H3得到验证。数字素养的培育有助于改善农民的社会经济地位认知,增强他们的外在政治效能感,激发参与乡村治理的信心,进而更加主动地参与乡村治理。

(四)稳健性检验

为保证前述回归分析结果的稳健性,本文将采用更换解释变量衡量策略和回归模型的方式进行检验。将数字素养变量7项测量问题的答项“从不”到“几乎每天”分别赋值0~5,用加总求均值的方式替换因子分析得到核心解释变量新的取值。表7中列(1)显示了更换解释变量衡量策略后回归的结果,数字素养依然在1%的统计水平上显著促进农民参与乡村治理(=0.387,<0.01),说明研究结果具有较好的稳健性。用有序Probit模型和OLS模型替换前文使用的有序Logit模型进行回归,列(2)和列(3)的结果显示,数字素养对乡村治理参与行为的显著正向影响仍成立(=0.234、0.089,<0.01),再次验证了研究结果的稳健性。

表7 稳健性检验

五、研究结论与启示

(一)研究结论

本文分析了农民数字素养的培育在乡村治理现代化中的重要作用,基于2021年中国社会状况综合调查数据,并通过有序Logit回归模型和中介效应模型检验了数字素养对农民乡村治理参与行为的影响机制,得到以下研究结论。

首先,数字素养显著正向影响农民的乡村治理参与行为,数字素养水平越高的农村居民越有可能主动参与乡村公共事务的协商讨论,影响决策议程。在考虑了内生性问题和进行稳健性检验后,这种积极的影响作用仍然成立。其次,研究围绕“数字技术日常使用状况”来划分不同类型的数字素养,发现数字信息、娱乐、社交、工作、学习、生活素养都对农民参与乡村治理有显著的促进作用,而数字金融素养的影响有限。最后,主观社会经济地位和外在政治效能感在数字素养对农民乡村治理参与的影响过程中发挥正向的部分中介作用。数字素养的提升有助于拓宽农民的信息渠道,帮助处于信息和资源劣势的群体改善自身的社会经济状况,加深对乡村治理中参与的重要性的认识和理解,进而提升其参与意愿。

(二)启示和讨论

上述研究结论显示数字素养对农民参与乡村治理具有显著的正向促进效应,数字技术对农民个体具有“赋能”与“赋权”的叠加效应,这意味着通过消弭数字素养的“城乡差”“群体差”,释放数字技术的普惠效应可以助推农民参与乡村治理。当然在数字乡村建设中,也不能陷入“数字崇拜”,技术本身只是工具和手段,只有通过数字素养的培育,充分激活其助推乡村治理现代化的潜能,逐步改变治理的惯习和结构,才能实现乡村振兴的社会“智”理。数字素养对农民治理参与的影响是与农业农村的生产生活实践深度融合的,农民数字素养的培育离不开知识和技能的学习,也离不开具体应用场景的操练,本研究为理解农民的数字化生活状况提供了崭新的思路。为加快推动数字乡村建设,提升乡村治理效能,既要注重数字接入层的硬件配套,也要加强对农民的数字化教育,缩小乡村“代际”“群际”数字资源差距,避免少数农民成为“数字难民”而弱化其社会参与能力。

在数字环境建设层面,完善乡村数字基础设施,缩小区域数字化差距,为数字赋能农民参与乡村治理打好基础。乡村数字环境的建设和优化不能“一刀切”,而应结合各地乡村数字化发展的实际情况,根据区域发展不同阶段和水平采取差异化的推进策略。一方面,加快补全农村地区基础信息化建设的短板,实现移动通信网络、宽带网络、有线电视网络全覆盖。逐渐弥合城乡之间及村与村之间数字接入层的鸿沟,夯实数字赋能乡村治理的底座。另一方面,提高乡村数字设施和服务的水平,注重适用性和实用性,降低操作难度,简化使用流程,提升农民对数字技术的使用意愿。加强制度和技术互嵌,通过搭建乡村数字平台拓宽农民参与乡村治理的渠道,畅通意见表达渠道,主动回应并妥善处理农村居民的诉求,切实提升农民群体的政治效能感。

在数字素养培育层面,由政府主导并联合优质企业、社会组织、学校等多方社会力量建立全方位、多层次的乡村数字教育体系,提高农民数字素养的整体水平,使他们在乡村治理中更好发挥主体作用。首先,对农民群体实行分级分类分层培训,精准识别个性化需求,有针对性地制定培育策略,将培训资源向数字弱势群体重点倾斜。特别是对农村留守妇女和老人,可以通过开展专项技能培训班进行“数字扫盲”。其次,发挥不同主体的资源优势,丰富数字素养培育的渠道和方式。鼓励互联网企业开发数字素养培训的线上课程,线上学习和线下辅导相结合,有助于数字教育降成本提效率;运用基层党组织和村委会的组织力和动员力,集中开展数字知识的培训和学习;调动社会资源,引导邻近的学校或社会组织开展对农民群体的数字知识教育和技能培训活动。最后,建立农民数字素养培育的长效机制,关键在于激发农民数字学习的主观能动性,树立数字化发展的理念。让农民群体最大限度享受数字红利,能够利用数字素养提升其社会经济地位。同时,灵活运用新媒体对数字素养培育进行广泛的正向宣传,发挥农民数字精英群体的示范和引领作用,提升农村居民对数字技术的认知水平和学习兴趣。

[1] 贺雪峰.行政还是自治:村级治理向何处去[J].华中农业大学学报(社会科学版),2019(6):1-5,159.

[2] 毛一敬.构建乡村治理共同体:村级治理的优化路径[J].华中科技大学学报(社会科学版),2021,35(4):56-63.

[3] 赵敬丹,李志明.从基于经验到基于数据——大数据时代乡村治理的现代化转型[J].中共中央党校(国家行政学院)学报,2020,24(1):130-135.

[4] 曾亿武,宋逸香,林夏珍,等.中国数字乡村建设若干问题刍议[J].中国农村经济,2021(4):21-35.

[5] 王薇,戴姣,李祥.数据赋能与系统构建:推进数字乡村治理研究[J].世界农业,2021(6):14-22,110.

[6] 陈明,刘义强.交互式群治理:互联网时代农村治理模式研究[J].农业经济问题,2019,40(2):33-42.

[7] 冯朝睿,徐宏宇.当前数字乡村建设的实践困境与突破路径[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2021,53(5):93-102.

[8] 丁波.数字赋能还是数字负担:数字乡村治理的实践逻辑及治理反思[J].电子政务,2022(8):32-40.

[9] 赵晓峰,刘海颖.数字乡村治理:理论溯源、发展机遇及其意外后果[J].学术界,2022(7):125-133.

[10] 刘天元,田北海.治理现代化视角下数字乡村建设的现实困境及优化路径[J].江汉论坛,2022(3):116-123.

[11] 王亚华,李星光.数字技术赋能乡村治理的制度分析与理论启示[J].中国农村经济,2022(8):132-144.

[12] 杨秀勇,何晓云.数字技术赋能乡村治理的实践检视[J].华南农业大学学报(社会科学版),2023,22(2):110-120.

[13] 黄博.数字赋能:大数据赋能乡村治理现代化的三维审视[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2021,23(6):28-36,43,110.

[14] 丁波.数字治理:数字乡村下村庄治理新模式[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2022,22(2):9-15.

[15] 杨嵘均,操远芃.论乡村数字赋能与数字鸿沟间的张力及其消解[J].南京农业大学学报(社会科学版),2021,21(5):31-40.

[16] 苏岚岚,张航宇,彭艳玲.农民数字素养驱动数字乡村发展的机理研究[J].电子政务,2021(10):42-56.

[17] GILSTER P.Digital literacy[M].New York:John Wiley and Sons,1997.

[18] ESHET Y.Digital literacy:a conceptual framework for survival skills in the digital era[J].Journal of educational multimedia and hypermedia,2004,13(1):93-106.

[19] MARTIN A,GRUDZIECKI J.DigEuLit:concepts and tools for digital literacy development[J].Innovation in teaching and learning in information and computer sciences,2006,5(4):249-267.

[20] 王佑镁,杨晓兰,胡玮,等.从数字素养到数字能力:概念流变、构成要素与整合模型[J].远程教育杂志,2013,31(3):24-29.

[21] 布朗,肖俊洪.数字素养的挑战:从有限的技能到批判性思维方式的跨越[J].中国远程教育,2018(4):42-53,79-80.

[22] MOSSBERGER K,TOLBERT C J,MCNEAL R S.Digital citizenship:the internet,society,and participation[M]. Cambridge , Mass: MIT Press,2007.

[23] 郑永年.技术赋权:中国的互联网,国家与社会[M].上海:东方出版社,2014.

[24] 王薪喜,孟天广.中国城市居民的互联网使用与政治参与——基于介入方式与信息消费的类型学分析[J].社会,2021,41(1):178-206.

[25] 沈费伟,袁欢.大数据时代的数字乡村治理:实践逻辑与优化策略[J].农业经济问题,2020,41(10):80-88.

[26] 彭波,严峰.我国消弭数字鸿沟的新机遇与新路径探析[J].现代传播(中国传媒大学学报),2020,42(2):142-147.

[27] 苏岚岚,彭艳玲.数字乡村建设视域下农民实践参与度评估及驱动因素研究[J].华中农业大学学报(社会科学版),2021(5):168-179,199-200.

[28] 李本庆,岳宏志.数字经济赋能农业高质量发展:理论逻辑与实证检验[J].江西财经大学学报,2022(6):95-107.

[29] 田野,叶依婷,黄进,等.数字经济驱动乡村产业振兴的内在机理及实证检验——基于城乡融合发展的中介效应[J].农业经济问题,2022,43(10):84-96.

[30] 温涛,陈一明.数字经济与农业农村经济融合发展:实践模式、现实障碍与突破路径[J].农业经济问题,2020,41(7):118-129.

[31] 刘锦怡,刘纯阳.数字普惠金融的农村减贫效应:效果与机制[J].财经论丛,2020(1):43-53.

[32] 王杰,蔡志坚,吉星.数字素养、农民创业与相对贫困缓解[J].电子政务,2022(8):15-31.

[33] 刘欣,朱妍.中国城市的社会阶层与基层人大选举[J].社会学研究,2011,26(6):34-58,242-243.

[34] 李升.主客观阶层位置与社会政治态度研究——兼论中国中产阶层的“稳定器”功能[J].社会发展研究,2017,4(2):73-88,243-244.

[35] CAMPBELL A G,GURING,MILLER W.The voter decides[M]. Illinois: Row,Peterson and Company,1954.

[36] LANE R E.Political life:why people get involved in politics[M].Glencoe:The Free Press,1959.

[37] 李蓉蓉.政治效能感研究的学理基础与现实意义[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2012,35(4):90-94.

[38] 裴志军.政治效能感、社会网络与公共协商参与——来自浙江农村的实证研究[J].社会科学战线,2015(11):195-205.

[39] 韩晓宁,王军.网络政治参与的心理因素及其影响机制探究[J].新闻大学,2018(2):113-121,153-154.

[40] 胡荣,沈珊.社会信任、政治参与和公众的政治效能感[J].东南学术,2015(3):23-33,246.

[41] 张蓓.媒介使用与城市居民的政治参与——基于中国综合社会调查的研究[J].学海,2014(5):56-62.

[42] CHAN M,GUO J.The role of political efficacy on the relationship between Facebook use and participatory behaviors:a comparative study of young American and Chinese adults [J].Cyberpsychology,behavior,and social networking,2013,16(6):460-463.

[43] 裴志军.农村和城市居民政治效能感的比较研究[J].政治学研究,2014(4):63-72.

[44] 杨敏.作为国家治理单元的社区——对城市社区建设运动过程中居民社区参与和社区认知的个案研究[J].社会学研究,2007(4):137-164,245.

[45] ROODMAN D.Fitting fully observed recursive mixed-process models with cmp[J].The stata journal: promoting communications on statistics and stata, 2011,11(2):159-206.

[46] 张景娜,张雪凯.互联网使用对农地转出决策的影响及机制研究——来自CFPS的微观证据[J].中国农村经济,2020(3):57-77.

[47] 温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(5):731-745.

Whether digital literacy promote farmers’ participation in rural governance or not:Analysis of the mediating role based on subjective socioeconomic status and sense of political efficacy

SHANGGUAN Lina1,WEI Chuke1,DU Yuping2

(1.School of Political Science and Public Administration, Wuhan University, Wuhan 430072, China; 2.Library, Jianghan University, Wuhan 430056, China)

Based on the data from the 2021 Chinese Social Survey, the article examines the effects and mechanisms of digital literacy on farmers’ rural governance participation behavior by constructing ordered Logit regression models and mediation effect models. The study found that digital literacy significantly and positively affects farmers’ rural governance participation behavior; except for digital financial literacy, different levels of digital literacy have a significant role in promoting farmers’ participation in rural governance; subjective socio-economic status and external political efficacy play a positive and partially mediating role in the process of digital literacy’s influence on farmers’ rural governance participation behavior. The findings suggest that in order to enhance the effectiveness of rural governance, it is necessary to focus on the supporting construction of rural digital infrastructure to bridge the digital divide at the access level, as well as to improve the digital education system for rural residents, maximize the release of digital dividends, and enhance the sense of political efficacy of villagers.

digital literacy; rural governance; subjective socioeconomic status; political efficacy

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2024.01.007

D621.5

A

1009–2013(2024)01–0054–10

2023-07-24

国家社会科学基金项目(16BZZ067)

上官莉娜(1973—),女,河南渑池人,博士生导师,教授,主要研究方向为城市治理、数字政府。

责任编辑:黄燕妮