高职学生全球胜任力:时代意蕴、现状调查及提升策略

■刘 鎏

(扬州市职业大学,江苏 扬州 225002)

自2017 年经济合作与发展组织(OECD)宣布将全球胜任力纳入国际学生评估项目(Programme for International Student Assessment,PISA),全球胜任力成为国际教育领域关注的热点话题[1]。目前对于全球胜任力的研究主要分为三类。一是对概念和维度界定的研究。例如,美国学者亨特将全球胜任力定义为“以开放的心态积极了解文化规范和期望,并有效地利用获得的知识与外界展开互动、交流与工作的能力”,并提出该能力具体包括知识、技能/经历和态度三个维度17 个指标[2]。二是对培养载体的研究。如张沿沿等[3]凝炼美国针对基础教育教师的“全球胜任力”证书课程项目的特点与优势,为我国全球胜任力教育提供借鉴。三是对培养对象的研究。例如,宋岩等提出培养学术型研究生全球胜任力需要从批判性和创造性思维、国际化专业能力和国际学术规范、世界通用语言和优秀文化传统以及世界领导力和全球使命感四个维度开展[4]。

从现有文献看,国外文献对高职学生全球胜任力提升的关注度并不高,日本学者Sakamoto Fern[5]认为该国对全球胜任力的培养整体受到忽视,且广为流行的各种全球胜任力框架也并不完全适合非西方国家。美国学者Mansilla[6]等认为随着中国的崛起,培养学生的全球胜任力是必然趋势,但前提是教师要乐于学习并愿意重塑教学实践。在国内文献中,学生全球胜任力培养的研究对象主要是基础教育阶段的中小学生和本科及以上层次的大学生,围绕高职学生的研究成果较少。在知网以“高职”和“全球胜任力”为关键词,仅能搜到10 篇相关文献,分别关于高职院校国际化发展(2 篇)、高职课程改革(3 篇)和高职学生全球胜任力培养(5 篇)。在聚焦高职学生全球胜任力培养的研究成果中,有的通过问卷建立了国际旅游人才全球胜任力分层模型[7];有的强调各类课程成为提升学生全球胜任力渠道的可能性[8];还有的认为学生全球胜任力的提升需要依托高职院校国际合作交流项目,营造国际化校园环境和加强文化传承意识等[9-10]。以上研究偏向理论探讨和经验介绍,实证研究较少,且未在分析中突出职业教育服务经济社会发展的属性,特别是国家新发展阶段中培养高职学生全球胜任力的重要意义。部分研究结论中提出的关于课程设置、校园环境改善等方面的建议也未能充分体现职业教育的特点。近年来,国家高度重视职业教育高质量发展,在2021年中共中央办公厅、国务院印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》中明确要求,“到2035 年,职业教育整体水平进入世界前列,技术技能人才社会地位大幅提升,职业教育供给与经济社会发展需求高度匹配,在全面建设社会主义现代化国家中的作用显著增强”[11]。文件既阐明了职业教育发展的社会背景,又对职业教育人才培养提出了更高目标。因此,本研究将围绕职业教育特点,梳理新形势下高职学生全球胜任力的时代意义,通过实证研究的方式测评高职学生的全球胜任力现状,发现影响全球胜任力提升的因素,并提出改进建议。

一、高职学生发展全球胜任力的时代意蕴

为推动职业教育高质量发展,我国新修订《中华人民共和国职业教育法》,提高劳动者素质和技术技能水平,促进就业创业,建设教育强国、人力资源强国和技能型社会[12]。《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》也提出职业教育的新主张,认为职业教育的服务场域应由“区域”转向“全局”,要立足新发展格局,在国内国际两个场域谋划部署职业教育发展,逐步形成中国特色的职业教育国际化发展模式[11]。在此背景下,无论是从国家层面还是学校层面以及个人层面看,培养高职学生的全球胜任力都具有鲜明的时代意蕴。

(一)国家层面:培养高职学生全球胜任力是国家战略的导向

职业教育在服务国家科教兴国战略、人才强国战略和创新驱动发展战略方面发挥重要的作用,为实现制造强国提供基础保障。一方面,中国一以贯之地坚持对外开放,以国际视野兼收并蓄,深度融入世界职业教育改革发展潮流;另一方面,中国职业教育也是国际间经济、技术和文化交流合作的重要载体。伴随中国企业“走出去”、服务共建“一带一路”,中国职业教育已与70 多个国家和组织建立稳定联系,助力合作国的工业化进程,从“单向引进借鉴”走向“双向共建共享”[13],因此,服务国家战略的双向交流需要更多具有全球胜任力的技术技能型人才。

(二)学校层面:培养高职学生全球胜任力是高职学校人才培养的目标

从国内职教发展方向看,我国积极推动被称为“高职双一流”的“双高计划”,旨在建设一批引领改革、支撑发展、具有中国特色和世界水平的高职学校和骨干专业(群)。《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》中也明确要求打造中国特色职业教育品牌,推出一批具有国际影响力的专业标准、课程标准、教学资源[11]。因此,高职院校的人才培养国际化势在必行,而全球胜任力作为认识和了解自我与世界的洞察力、跨文化沟通、说服和谈判能力、跨文化管理能力与全球领导力等多种维度的国际化综合能力[14],全球胜任力成为高职院校人才培养的重要内容。

(三)个人层面:培养高职学生全球胜任力是职业发展的需要

长期以来,人们认为职业教育只是培养为了“工作”或“做工”的人,而不是作为“完整的人”所接受的教育[15],更谈不上对全球胜任力的培养。然而,全球化时代对劳动者的要求不仅是专业技能和基本信息,还要求劳动者能够通过学习探究具有全球意义的问题来做好应对全球化经济的准备[16]。随着我国“一带一路”倡议的进一步推动以及“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”新格局的呈现,越来越多的中国企业“走出去”,开展国际产能合作,这也对职业技能型人才的国际胜任力提出了更高的要求。因此,为适应全球化的就业市场,增强竞争力,高职学生不仅要有扎实的职业技能,而且需要具备全球胜任力。

二、高职学生全球胜任力的发展现状

(一)模型选择与问卷设计

全球胜任力目前还未有统一的概念界定,但各国都将其作为21 世纪技能的重要构成部分[17]。而国内外对于全球胜任力的内涵主要分为三要素论和四要素论。以亨特为代表的三要素论认为,全球胜任力主要包括知识与理解能力、技能、态度与价值观三个维度[2];以OECD 为代表的四要素论认为,全球胜任力可以从认知、行为、思想和价值几个维度来探讨[18]。但不管是三要素论还是四要素论的概念框架,多数学者认同全球胜任力应该包括知识、跨文化技能、态度等基本内容[19]。目前,国内关注较多的全球胜任力模型主要是OECD 发起的国际学生评估项目(PISA)中的模型(见图1),以及清华大学全球胜任力中心倡导的全球胜任力模型(见图2)。其中PISA 模型阐明了全球胜任力的内核,呈现了全球胜任力在技能、知识、能力、价值观四个方面的内在统一性。而清华大学的全球胜任力模型则在此基础上更进一步,通过认知、人际、个人三个层面,语言、世界文化与全球议题、开放与尊重、沟通与协作、道德与责任、自觉与自信六大核心素养,为全球胜任力教育的具体实施及课程设计提供了纲领性的指导方案[20],相比PISA模型更适合中国教育环境的语境。因此,本研究选择清华大学全球胜任力模型为主要依据,对我国高职学生全球胜任力进行测评和研究。

图1 PISA 全球胜任力模型

图2 清华大学全球胜任力模型

在问卷的题目设计中,笔者对大学生全球胜任力及其影响因素等进行了较为深入的文献研究,并借鉴了刘扬在教育部课题“高等教育国际化背景下我国大学生国际能力评价指标体系研究”中所设计的大学生国际能力调查问卷内容,该评价量表不仅细分了大学生全球胜任力测评指标设计,而且经过实证抽样调查和结构方程模型的拟合,具有较稳定的框架和结构,较好的信度和效度[21],对本研究有适用性。经与共同研究人员多次讨论修改,设计出调查问卷的初稿。随后,笔者将调查问卷提交给5 位高职教育国际化领域的专家(2 位是具有5 年以上分管教育国际化工作的高职院校领导,2 位是具有5年以上教育国际化工作经验的高职院校国际交流部门或学院负责人,1 位是从事职业教育国际化研究的博士)进行内容效度分析,内容效度指数(CVI)为0.8,表明该问卷有较好的内容效度。

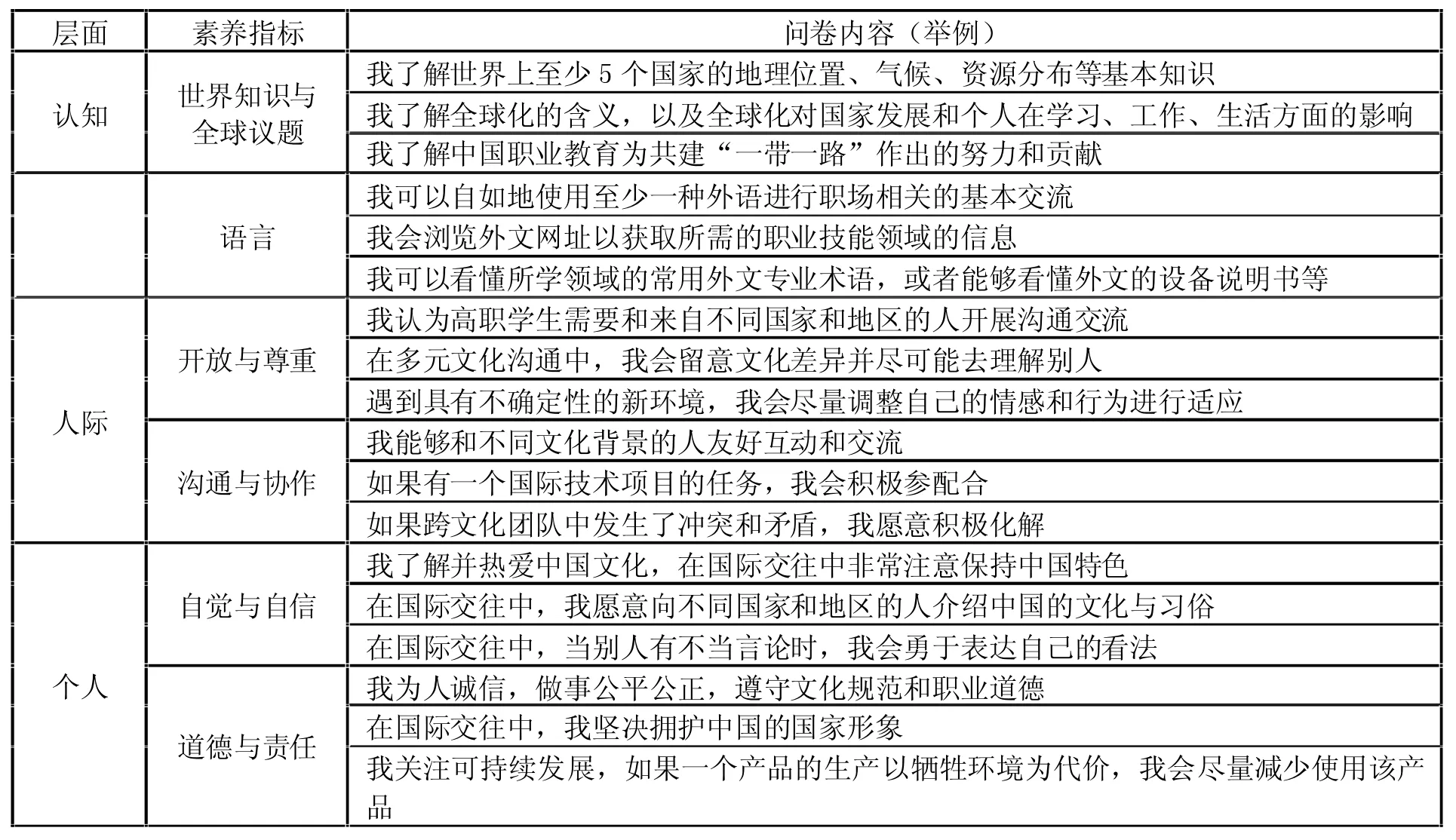

笔者选取江苏省4 所公办高职院校作为研究对象。江苏是教育强省,教育资源充足,所选取的高职院校涵盖省属、市属全日制普通高职院校,学生具有一定的代表性。研究随机选取50 名学生进行预调查,得到问卷整体克隆巴赫α 系数为0.911,有较好的信度。采用结构效度分析法,得到KMO 值为0.877,说明问卷整体结构效度较好。至此,最终确定问卷调查表内容(见附表1)。

附表1 高职学生全球胜任力调查问卷部分内容

(二)研究工具

问卷通过“问卷星”软件进行编制和发放。问卷共35 个问题,前5 个问题为基本信息,后面30 个问题为全球胜任力测评量表,六大核心素养分别对应5 个问卷问题。量表编制采用李克特5 点量表,即“非常不符合”“不符合”“不确定”“符合”和“非常符合”五个等级,表示与被测对象实际情况的符合程度。

此次调查主要采用分层随机抽样的方法抽取研究对象,在所选取的高职院校在校生中共发放问卷480份,剔除未完成问卷9 份,共收回有效问卷471 份。从性别上看,女生占52.9%,男生占47.1%,女生略多;从年级上看,大一占近一半,大二、大三比例相当;从专业上看,人文学科专业人数占近六成,比理工科多;从国际交流经历上看,近七成同学没有相关经历;从父母受教育程度看,只有不到30%的家长(一方或双方)接受过高等教育(见附表2)。

附表2 样本描述性统计

(三)研究结果

1.总体情况

从总体样本显示来看,高职学生全球胜任力平均值为3.513,标准差为0.856,说明高职学生的全球胜任力水平较为一般,且个体间差异较小(见附表3)。从认知、人际、个人三个层面看,高职学生的认知表现最不理想,仅为2.925,与跨文化沟通技能相关的人际层面次之为3.652,而包含文化底蕴、自我价值自信和责任意识的个人层面则处于三者中最好的水平3.961。从素养指标看,认知层面上,高职学生对世界知识与全球议题的了解程度非常低,均值在六个素养指标中最低2.786,说明高职学生对世界上其它国家的地理、政治、文化等缺乏基本的了解;语言认知能力方面,均值次低,为3.064,说明高职学生外语的掌握以及使用外语开展工作的能力较薄弱;人际层面,对多元文化的开放与尊重,以及协调与沟通能力处于中等水平,但绝对均值并不高,说明高职学生缺乏全球化的意识和开展跨文化沟通的意愿,且存在多元文化沟通技能不足的情况;个人层面上,高职学生在一定程度上体现出对本国文化的自信和维护、对职业道德的遵守以及作为世界公民的意识。

附表3 高职学生全球胜任力总体和素养指标框架描述性统计

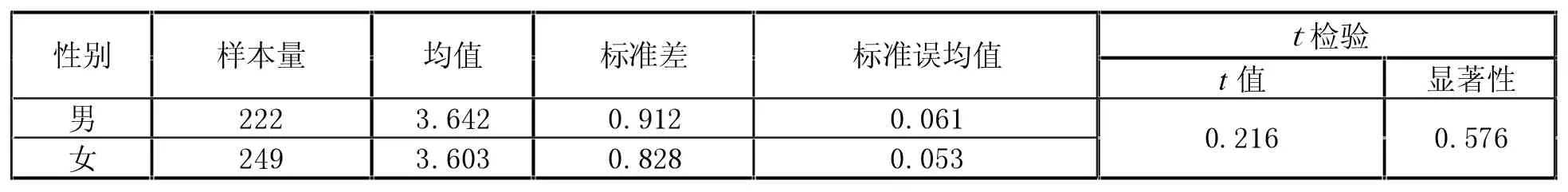

2.性别差异

从性别看,男女生总体全球胜任力水平无显著差异,男生样本均值为3.642 以微弱优势略高于女生3.603(见附表4)。从认知层面的素养指标看,男女生在世界知识与全球议题部分,男女生有显著差异(见附表5),男生得分高于女生,说明男生对于其它国家的基本常识、全球化话题以及中国对外政策的知识储备多于女生。

附表4 性别差异的t 检验

附表5 性别差异在世界知识与全球议题部分的显著差异统计

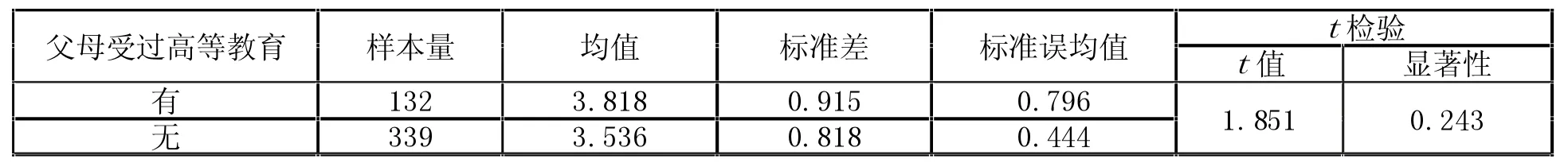

3.父母受教育情况差异

总体来看,父母是否受过高等教育对高职学生的全球胜任力水平无显著差异,但父母受过高等教育的高职学生均分为3.818,高于父母未受过高等教育的高职学生(父母未受过高等教育的高职学生均分为3.536)(见附表6)。在认知层面,父母是否受过高等教育对高职学生全球胜任力呈现出显著差异(见附表7),而在人际层面中,父母接受过高等教育的同学在开放与尊重、沟通与协作两项素养指标中得分分别为3.502 和3.878,均高于父母未接受过高等教育的同学(得分分别为3.149 和3.724),但未呈现出显著的整体差异性。同样,在个人层面,父母接受过高等教育的同学在自觉与自信指标得分为4.166、道德与责任指标得分为4.278,超过父母未接受高等教育的同学,但也未显示出显著差异性。这说明父母的受教育程度对高职学生的国际化认知、语言的使用、对全球化的态度和个人的文化自信等有一定的影响,但对培养跨文化沟通技能方面并无显著作用。

附表6 父母受教育情况差异的t 检验

附表7 父母受教育情况在一、二级指标框架的显著差异统计

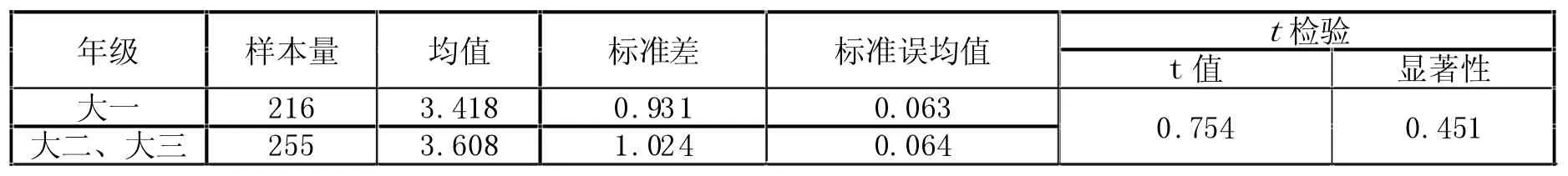

4.在校年级、专业差异

不同年级的高职学生在全球胜任力表现上未体现出明显差异(见附表8),但从样本均值看,大二、大三的得分(3.608)比大一略高,一方面,可能因为随着年龄的增长和认知水平的提高,学生自然展现出更成熟的对外交流态度和更强的对外交往能力;另一方面,可能与在校期间所接受的教育、校园的国际化氛围、国际交流经历等有关。随着年级增高,高职学生在校接受国际化课程、浸润国际化氛围的时间越长,越有助于全球胜任力的提高。但以上因素尚未构成显著的助推力,未能引起高职学生全球胜任力的质变,这可能与全球胜任力课程的设置、国际交流的频次、质量等相关。另外,从专业看,与我们通常认为的人文学科的学生表达沟通能力更强的刻板印象不同,高职学生所学专业未对全球胜任力表现造成显著影响(见附表9),甚至人文学科专业的同学均值为3.385,还略低于理工学科的同学。全球胜任力表现受认知、人际和个人层面的各项素养指标的影响,学科差异固然对学生的专业知识结构有影响,但并不足以决定全球胜任力的水平。

附表8 不同年级差异的t 检验

附表9 不同学科差异的t 检验

5.国际交流经历差异

有国际交流经历的同学均分为3.737 高于没有相关经历的同学(此类同学为3.417),见附表10),但两组数据未体现出显著差异,这与学生参与国际交流活动的范围、深度、频次、时长等因素有关。但在语言素养指标中,有无国际交流经验则体现出了显著的差异(见附表11)。有国际交流经验的同学在外语的使用、浏览外文网址以获取职业技能领域信息、语言不通时使用手势、符号等其它有效沟通方式方面体现出明显的优势。过往的国际交流经历为高职学生提供对外交流的经验参考,帮助从态度上积极面对,从心理上克服畏惧,从技能上探索外语、肢体语言等多途径沟通方式,从而获得较好的沟通效果。国际交流经历积累越多,高职学生就越能够自如应对跨文化沟通场景。

附表10 国际交流经历差异的t 检验

附表11 国际交流经历在语言部分的显著差异统计

6.研究讨论

通过问卷调查得到以下基本结论。

第一,高职学生全球胜任力总体水平偏低。就问卷数据看,高职学生全球胜任力总体水平一般,各维度水平略有差异。其中,认知层面的得分最低,人际层面和个人层面的表现仅呈现出相对微弱优势。在认知层面上的差距,一方面,说明高职学生自身对世界知识和全球性话题缺少足够的重视;另一方面,说明高职院校缺乏对学生国际化知识的输入和对国际化素养的培养,尚未形成浓厚的“构建人类命运共同体”的育人氛围。在个人维度上的差距反映出学生对外交往缺乏自觉与自信,同时作为全球公民缺乏一定应有的社会责任感。在人际维度上的差距说明,高职学生在国际化沟通中的积极主动性不够,缺少国际交流的经验和相应的沟通技能。

第二,高职学生全球胜任力不存在明显性别和学科差异。研究显示,性别和所学专业对高职学生全球胜任力表现未构成显著差异。相比之下,男生对全球化话题的了解程度稍高于女生,女生在外语学习和母语表达方面略有优势。通过进一步了解发现,男生对全球性话题的了解多因为个人兴趣,是零散的信息获得,缺乏系统学习和专业指导;而女生在语言能力方面有更多的自信和表达意愿,但将外语作为工具使用于职业技能工作场景的表现并不突出。此外,虽然专业差异会带来知识技能结构的差异,但从全球胜任力测评结果看,较低的整体水平反映出各学科对全球胜任力培养均未予以足够的重视,对照《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》中所要求的“培养大批具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才”还有差距。

第三,家庭教育不足以支撑高职学生全球胜任力培养。在该研究中,接受过高等教育的高职学生家长占比不到三成,大部分家长受自身文化水平的限制,缺少教育国际化的意识,更无法提供全球胜任力培养的家庭教育环境。家庭环境对子女的影响主要来自于文化和社会的资源,在较高社会地位及经济水平的家庭中,对于孩子的成就有较高期待,而家长的受教育程度、家庭收入和教育水平也会间接影响家长对子女教育重视程度[22]。受过高等教育的家长或重视国际化能力培养的家长会帮助子女建立更加开放的全球化态度,提供更多的全球化资讯,但在跨文化人际沟通技能等方面缺乏指导,无法给予子女科学、全面的全球胜任力培养。

第四,高职院校未能充分开发全球胜任力培养资源。纵向看,高职学生并没有因为年级的升高而在全球胜任力上体现出差异;横向看,不同专业学科背景的高职学生也未体现出显著差异。这说明一方面,高职院校缺少顶层设计,不够重视对学生全球胜任力的目标设定、过程性培养和结果考核;另一方面,高职院校教师因为自身认识不足、缺乏相关知识技能等原因,未能在专业教学过程中开展全球胜任力培养。现代教育论认为,知识教育、能力发展是互为条件、互为因果的统一关系。但是学习知识和发展能力并不是必然的同步增长,需要“转化”,这个过程集传授知识、训练基本技能、提高接受能力、发展能力为一体。所以,大学生的能力表现与学校的教育有着密切的关系[23]。如果大部分学生毕业时在全球胜任力方面没有体现出显著的进步,除了说明学生主观学习能动性不够,未能主动通过多渠道积极提升自身的全球胜任力,客观上也说明学校没有给予高度的重视,未能对学生开展针对性的知识传授和能力培训,未能在全球胜任力培养中起到积极的推动作用。

第五,高职学生国际交流经历质态未能对全球胜任力形成显著推力。根据研究数据可知,有国际交流经历的高职学生占比仅为32%,包括参与外教课程、参加国际化活动、出国学习、旅行等,这些学生在外语使用、跨文化沟通方面更有自信。总体而言,除了学校开设的外教课程在时间上相对规律,其它类型的国际交流频次并不高。而外教课程主要锻炼学生的外语口头表达,较少涉及对世界知识与全球议题等信息的输入,或者对全球化意识和责任的唤起,因此,对于全球胜任力的培养作用有限,其交流经验的质态不足以形成显著的推动作用。

三、高职学生全球胜任力的提升策略

通过问卷调查发现,不同性别、专业的高职学生全球胜任力都有很大的提升空间,家庭教育无法给予科学的指导,学生自身的国际化经历水平也不足以形成积极推力,因此,对高职学生全球胜任力的培养是高职院校责无旁贷的重任,需要在以下几个方面作出努力。

(一)将全球胜任力提升纳入高职教育国际化顶层设计

当前我国职业教育国际化的相关顶层设计制度仍散落于整个教育国际化的制度范畴中,还未形成专门化的职业教育国际化相关制度[24],对高职学生全球胜任力培养更没有明确的指导意见或培养方案。尽管如此,高职院校在教育国际化方面的努力从未停止。根据《2022中国职业教育质量年度报告》,高职院校国际合作呈现对外开放能力提升、品牌意识增强、交流合作纵深化等特征,国际影响力稳步提升[25]。各职业院校是我国职业教育国际化战略的具体实施者,国家和地方各级政府在做好政策制定、资源供给的同时,应推动顶层设计与基础探索两者间良性互动[26],既围绕国家发展战略,提出合理的全球胜任力提升目标,又在以往国际交往的基础上总结经验,形成具有可操作性的具体培养方案。

(二)政校企协同搭建全员全学科全球胜任力培养平台

培养具有国际视野的高素质技术技能人才、服务国家产业结构转型升级、提升我国国际话语权和影响力,稳步推进职业教育国际化势在必行[27]。对高职学生全球胜任力的培养应该覆盖全员、全学科,同时也需要政府、高校和企业的共同作用和相互赋能。对于地方高职院校来说,要进一步明确政府在职业教育国际化经费投入中的主要责任,需要政府对职业教育国际化经费投入做出更有针对性的系统规划,并在国际人才引进、外籍专家聘用、师生出国(境)学习研修等方面提供更多政策支持[24]。同时,高职校需要加强与国内外优质企业的合作共建,邀请企业参与职业教育课程的开放,“走出去”聘请企业有海外技术背景的工程师走进课堂联合培养技术技能人才,提供具有国际化环境的实习实训机会,用国际化的用人导向和生产经营成为高职学生全球胜任力培养的市场标杆,践行《天津倡议》提出的“建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制,全面深化产教融合、校企合作,形成资源共享、责任共担、合作发展的中国特色职业教育办学模式”使命[28]。

(三)围绕职业技能开展全球胜任力教学

培养全球胜任力的教学既可以独立,又可以融合。一方面,可以开展专门的全球胜任力课程,通过世界人文、地理类通识课程丰富学生的基本认知,培训跨文化沟通技能,培养批判性思维等。教育部提出的《推进共建“一带一路”教育行动》要求高职院校培养当地急需的各类“一带一路”建设者,为企业“走出去”发展输送合格的高素质技术技能人才[29]。因此,对“一带一路”国家的基本国情介绍、我国的职业教育对外发展战略等内容应成为新时代高职学生应有的知识储备。另一方面,可以在现有课程中嵌入全球胜任力内容。哈佛大学教育专家费尔南多·M·赖默斯认为,对于培养全球胜任力而言,融入是必要的,各主干学科课程所要发展的素养会涉及全球胜任力,缺乏全球胜任力的学科课程是不完整的,它无法让学生在全球化社会中取得成功[30]。在职业教育的主干课程中,加入其它国家的横向对比学习,突出本土特色,寻找国际差异,引发全球化思考。例如,英国国际发展部就通过全球伙伴学习项目把英国学校和非洲、亚洲、拉丁美洲等地区的学校联系在一起,把全球发展议题融入正式课程中。全美州立学校首席教育官理事会(The Council of Chief State School Officers,简称CCSSO)和美国亚洲协会联合开发了全球素养与学科课程融合方案,并提出了基于各学科课程的全球素养矩阵模型[31]。在高职教育的职业技能专业课中加入其它国家的行业做法可以开阔学生眼界,帮助他们通晓行业领域国际规则,推进职业标准与国际接轨。

(四)提高师资全球胜任力水平

教师是影响学生学习结果的最重要因素之一。教师自身的全球胜任力水平、对全球胜任力的理解,以及他们设计、组织、评价全球胜任力教育教学活动的能力,都可能影响学生的全球胜任力发展[32]。首先,组织教师参与职业教育领域的全球胜任力培训。教师通过培训,提升自身全球胜任力水平以及对职业技能课程设计、组织、教学、评估等各环节的掌握。其次,形成职业教师学习共同体。建立职业教育教师成长机制,组建学习共同体,聚焦职教发展国际化动向,分享国际资源、国际经验、互评互学,相互促进。最后,鼓励教师参加国际化活动,增加国际经验。教师自身的国际经历有助于发展其全球思维,也是其教学中的宝贵资源。学校需出台有力的支持政策,鼓励教师赴海外学习研修、伴随企业“走出去”等,积累行业领域的国际化经验,优化职教课堂全球胜任力培养。

(五)提升高职学生国际交流质态

首先,依托国际交流项目。开展深层次多类型的国际交流活动,如中外合作办学项目、大学生赴境外学习研修项目等,增加国际交往的体验,让学生与来自不同文化人群进行交流和融合,消除刻板印象,培养组织协调能力,全面提升全球胜任力。欧盟提出的伊拉斯谟世界计划(Erasmus Mundus)就是通过开展欧洲各国学分互认促进学生国际流动,实现更大范围的教育国际化,达到“使欧洲成为世界最具竞争力和活力的知识经济体”的目标[33]。其次,营造校园文化软环境。围绕职教专业特色开展形式多样、格调高雅、文化多元的校园文化活动,如全球化议题辩论、模拟联合国等。不少高职院校有海外留学生项目,中外学生共同学习职业技能,可以帮助加深相互理解、树立文化自信,培养全球化意识,增强社会责任感。最后,积极参加国际化职业技能赛事和展会。近年来,我国积极组织、参与国际范围职业技能活动,建立大会对话机制、大赛交流机制和展会合作机制,提升职业教育国际影响力。高职院校通过参与世界性职业技能大赛,一方面,可以促进技术交流;另一方面,可以锻炼学生的全球胜任力,以国际化和职业化的标准推进人才培养;通过参加国际范围的展会,了解世界职业教育发展趋势,推动职业教育标准与国际接轨。

四、结论

本研究选取江苏四所高职院校,通过问卷调查对高职学生的全球胜任力情况及影响因素进行实证研究,印证了刘扬等学者关于高职学生认知和技能层面水平相对较低、态度价值层面水平相对较高的观点[34],并分析了不同因素对全球胜任力的影响,论证了高职校在学生全球胜任力培养工作中的重要性。研究建议高职校要在顶层设计、政校企合作、师资建设、课程设置、环境打造等方面下足功夫,切实培养出具有全球胜任力的技术技能型人才。