加巴喷丁联合依帕司他治疗痛性糖尿病周围神经病变的效果

孙仰婷,刘晓英,龙尚丽,李智明

1.东方市人民医院内三科,东方 572600;2.中南大学湘雅医学院附属海口医院内分泌科,海口 570208

痛性糖尿病周围神经病变(painful diabetic peripheral neuropathy,PDPN)是一种糖尿病周围神经病变,其主要表现为疼痛。它属于神经病理性疼痛,被认为是目前临床上治疗难度较大的糖尿病周围神经病变之一[1-2]。相关研究发现,PDPN 在糖尿病患者群体中较为常见,其疼痛部位多见于下肢,这种长期疼痛直接影响患者的睡眠质量,导致神经反应速度变慢,因此早期进行针对性治疗对于患者的意义重大[3]。本研究用加巴喷丁联合依帕司他和甲钴胺治疗PDPN,观察其疗效。

1 一般资料

选取东方市人民医院和中南大学湘雅医学院附属海口医院收治的96 例PDPN 患者,用随机分组法将患者分为观察组(n=42)和对照组(n=54)。对照组用加巴喷丁联合甲钴胺治疗;观察组在对照组治疗的基础上加用依帕司他。对照组:男31 例,女23 例;年龄为35~80 岁,平均(62.31±3.89) 岁;病程为10~20年,平均(14.31±1.56)年。观察组:男28 例,女14 例;年龄为34~80 岁,平均(61.34±4.31) 岁,病程为11~20年,平均(13.89±2.11)年。2 组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经医院医学伦理委员会批准。

纳入标准:①符合2000年版《糖尿病诊断治疗学》中的诊断标准[4]。②患者四肢存在针刺样、灼痛和刀割样疼痛等;③患者及其家属签署知情同意书。

排除标准:①合并有心、肝、肾等脏器的重大疾病,如肿瘤等;②对治疗药物过敏者;③有沟通障碍者;④有由其他系统疾病导致的周围神经病变者;⑤治疗依从性较差者;⑥妊娠期妇女。

2 方法

2.1 治疗方法

对照组给予加巴喷丁联合甲钴胺治疗。加巴喷丁(规格为0.3 g,江西恒瑞医药股份有限公司)与甲钴胺(规格为0.5 mg,北京星昊医药股份有限公司)均每次3 粒,每日3 次,温水送服。

观察组在对照组治疗的基础上加用依帕司他(规格为50 mg,南京海陵药业有限公司),温水送服,每次50 mg,每日3 次。

2 组患者均连续治疗6 周。

2.2 观察指标

2.2.1 疼痛情况评估 用疼痛视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)评估2 组患者治疗前及治疗后3、6 周的疼痛情况。满分为10 分,0 分表示无痛,无任何症状;1~3 分表示轻度疼痛;4~6 分表示中度疼痛;7~10 分表示重度疼痛[5]。分数越高表示疼痛情况越严重。

2.2.2 正中神经和腓总神经传导速度及感觉神经传导速度 比较2 组患者治疗前和治疗6 周后正中神经和腓总神经传导速度及感觉神经传导速度。用NDI-092 型肌电图仪(上海神医疗电子仪器有限公司)检测正中神经和腓总神经传导速度及感觉神经传导速度。

2.2.3 不良反应 比较2 组患者治疗后不良反应的发生情况,包括恶心、呕吐、周围型水肿、头痛、头晕和嗜睡等。

2.2.4 疗效评价 治疗6 周后,评价2 组患者的疗效。 显效:VAS 改善>50%,神经传导速度提高>30%。有效:30%≤VAS 改善≤50%,10%≤神经传导速度提高≤30%。无效:VAS 改善<30%,神经传导速度提高<10%。总有效率=[(显效例数+有效例数)/总例数]×100%。

2.2.5 生活质量 用2 型糖尿病患者生存质量量表(quality of life scale for patients with type 2 diabetes mellitus,DMQLS)评价治疗前后患者对生活的满意度。生活满意度治疗评分分为生理维度(8 个条目)、社会维度(6 个条目)、心理维度(7 个条目)、疾病维度(12 个条目)和满意度维度(7 个条目),共40 个条目。分值满分为200 分,生活满意度与分值呈正相关[6]。

2.3 统计学方法

使用SPSS 22.0 软件对数据进行处理。计量资料用(±s)表示,2 组间均数的比较用独立样本t检验,治疗前后均数资料的比较用配对t检验。计数资料用“例(%)”表示,2 组间的比较用χ2检验。P<0.05 为差异具有统计学意义。

3 结果

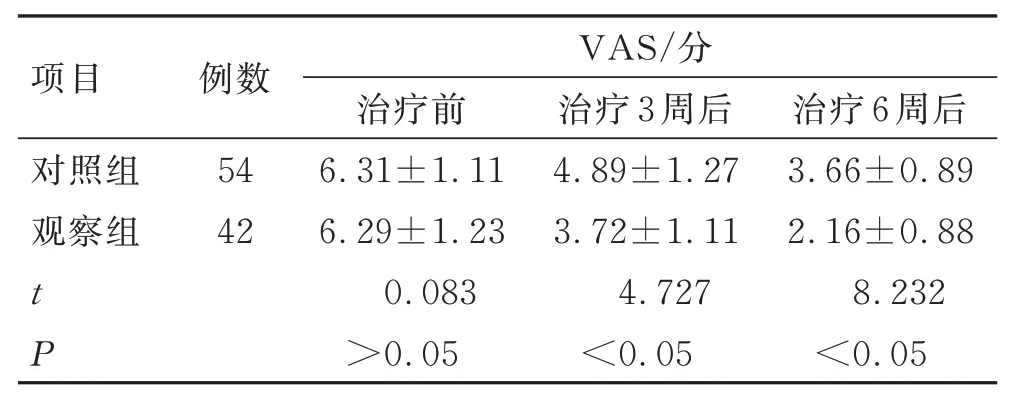

3.1 VAS 的比较

治疗前,2 组患者的VAS 比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗3、6 周后,观察组的评分显著低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 2 组VAS 的比较 (±s)Tab.1 Comparison of VAS between the 2 groups (±s)

表1 2 组VAS 的比较 (±s)Tab.1 Comparison of VAS between the 2 groups (±s)

项目对照组观察组tP例数54 42 VAS/分治疗前6.31±1.11 6.29±1.23 0.083>0.05治疗3 周后4.89±1.27 3.72±1.11 4.727<0.05治疗6 周后3.66±0.89 2.16±0.88 8.232<0.05

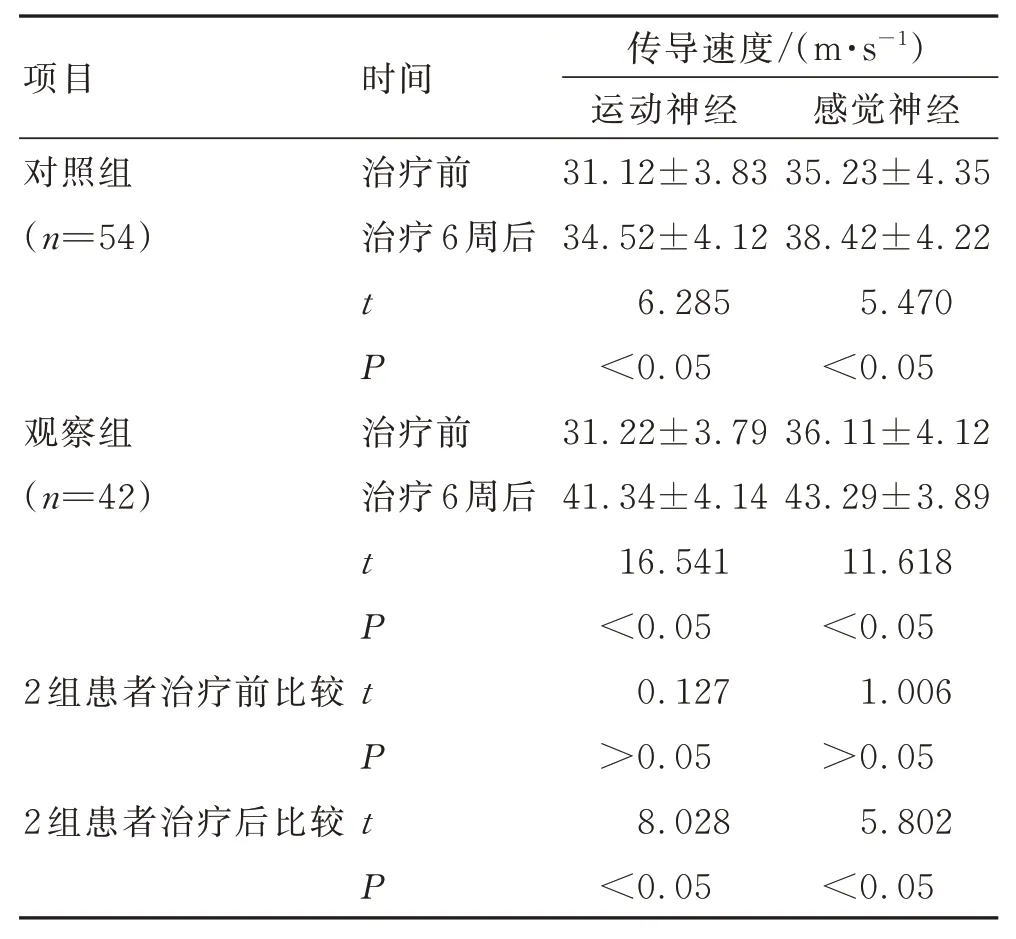

3.2 神经传导速度的比较

治疗前,2 组正中神经和腓总神经的运动神经传导速度和感觉神经传导速度比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗6 周后,2 组运动神经传导速度和感觉神经传导速度均显著提升(P<0.05),且观察组的运动神经和感觉神经传导速度均显著快于对照组(P<0.05)。见表2 和表3。

表2 2 组正中神经传导速度的比较 (±s)Tab.2 Comparison of median nerve conduction velocity between the 2 groups (±s)

表2 2 组正中神经传导速度的比较 (±s)Tab.2 Comparison of median nerve conduction velocity between the 2 groups (±s)

项目对照组(n=54)tP观察组(n=42)tP 2 组患者治疗前比较tP 2 组患者治疗后比较tP时间治疗前治疗6 周后治疗前治疗6 周后传导速度/(m·s-1)运动神经41.11±1.23 44.34±3.34 10.387<0.05 41.22±1.11 46.57±3.64 14.598<0.05 0.453>0.05 3.120<0.05感觉神经41.23±1.54 43.34±3.51 6.140<0.05 41.31±1.36 47.89±2.98 19.651<0.05 3.958>0.05 6.723<0.05

表3 2 组腓总神经传导速度的比较 (±s)Tab.3 Comparison of common peroneal nerve conduction velocity between the 2 groups (±s)

表3 2 组腓总神经传导速度的比较 (±s)Tab.3 Comparison of common peroneal nerve conduction velocity between the 2 groups (±s)

项目对照组(n=54)观察组(n=42)2 组患者治疗前比较2 组患者治疗后比较时间治疗前治疗6 周后tP治疗前治疗6 周后tPtPtP传导速度/(m·s-1)运动神经31.12±3.83 34.52±4.12 6.285<0.05 31.22±3.79 41.34±4.14 16.541<0.05 0.127>0.05 8.028<0.05感觉神经35.23±4.35 38.42±4.22 5.470<0.05 36.11±4.12 43.29±3.89 11.618<0.05 1.006>0.05 5.802<0.05

3.3 不良反应发生情况的比较

治疗后,观察组(1.85%)与对照组(4.76%)不良反应发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 2 组不良反应发生情况的比较Tab.4 Comparison of the incidence of adverse reactions between the 2 groups

3.4 总有效率的比较

治疗6 周后,观察组(95.23%)与对照组(90.73%)的总有效率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表5。

表5 2 组总有效率的比较Tab.5 Comparison of total effective rates between the 2 groups

3.5 生活满意度治疗评分的比较

治疗前,2 组生理、心理、社会、疾病和满意度维度的得分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗6 周后,2 组5 个维度的得分均显著高于治疗前(P<0.05),且观察组的得分显著高于对照组(P<0.05)。见表6。

表6 2 组生活满意度治疗评分的比较 (±s)Tab.6 Comparison of life satisfaction scores between the 2 groups (±s)

表6 2 组生活满意度治疗评分的比较 (±s)Tab.6 Comparison of life satisfaction scores between the 2 groups (±s)

项目对照组(n=54)tP观察组(n=42)tP时间治疗前治疗6 周后治疗前治疗6 周后生活满意度治疗评分/分生理维度26.12±2.56 28.78±3.88 6.070<0.05 27.11±1.51 35.64±4.11 19.672<0.05心理维度20.34±3.11 23.65±3.41 17.289<0.05 20.12±3.34 32.64±4.12 21.753<0.05社会维度15.98±1.87 19.34±2.12 12.376<0.05 16.11±2.11 30.54±3.18 35.356<0.05疾病维度35.89±3.22 40.23±3.87 8.996<0.05 36.34±2.84 47.67±4.16 20.979<0.05满意度维度21.57±2.34 26.74±3.54 14.260<0.05 19.87±2.13 35.84±4.12 33.119<0.05

4 讨论

PDPN 患者的病变可发生于双侧和单侧,多数对称,亦可不对称[7-8]。研究表明,该病是多种因素共同作用的结果,包括代谢紊乱、神经营养因子缺乏、细胞因子异常和免疫因素等[9-10]。PDPN 患者会出现异常麻木和触电样的感觉,且从脚趾上行可达膝上[11]。具有严重感觉障碍的患者可出现刺痛和钻凿痛,有些患者甚至出现骨髓深部作痛,有时剧痛如截肢且呈昼轻夜重的现象[12]。当其波及到运动神经系统时,患者的肌力也常随之减退,长时间未得到治疗会导致肌肉的不良性萎缩[13]。因此,早期进行针对性的治疗对于PDPN 患者意义重大。

目前,临床主要用加巴喷丁联合甲钴胺或加巴喷丁联合依帕司他治疗PDPN[14]。加巴喷丁联合甲钴胺治疗神经痛的疗效较好,甲钴胺在治疗糖尿病患者神经痛方面效果明显,可通过甲基转换反应加快核酸-蛋白-脂肪的代谢,合成更多的卵磷脂内核酸和蛋白质,对髓鞘与神经轴突的再生有促进作用,可有效减轻患者神经细胞的受损程度,利于神经的传导[15-16]。而加巴喷丁是抗癫痫药物,可以拮抗中枢神经系统的钙离子通道和神经周围传导,因此具有改善神经病理疼痛的作用[17]。

本研究结果显示,2 组患者不良反应发生率均较低,总有效率均较高,且观察组患者正中神经和腓总神经的恢复情况、VAS 和生活满意度均优于对照组,表明加巴喷丁联合依帕司他、甲钴胺治疗PDPN 的效果更好。其原因可能是:糖尿病患者的机体内会产生大量的山梨醇,在神经内大量积聚,导致PDPN 的发生、发展[18]。其中醛糖还原酶是将葡萄糖还原为山梨醇的关键酶,因此抑制醛糖还原酶的产生对于治疗PDPN 具有一定的临床价值[19]。而依帕司他作为可逆性的醛糖还原酶非竞争性抑制剂,其对醛糖还原酶具有选择性抑制作用。此外,依帕司他还能抑制红细胞中山梨醇的积累。同时,依帕司他可显著抑制坐骨神经痛等下肢神经痛,其联合甲钴胺、加巴喷丁可加快PDPN 患者神经的反应速度,减轻疼痛,提高生活质量[20-21]。

综上所述,加巴喷丁联合依帕司他、甲钴胺可缓解PDPN 患者的疼痛,改善神经功能,提高患者的生活质量,值得临床推广。