泸定地震诱发灾害特征分析

邓建辉,韦 晓,戴仕贵,邓 辉

(1.四川大学山区河流保护与治理全国重点实验室地质工程与地质灾害研究所,四川成都 610065;2.四川省地震局,四川成都 610041;3.上海市地震局,上海 200062;4.成都理工大学地质科学学院,四川成都 610059)

2022年9月5日中午12时58分,四川省泸定县海螺沟景区发生6.8级地震,震中坐标为29.59°N、102.08°E,震源深度16 km,震中烈度9度[1]。截至9月11日17时,该次地震共造成93人死亡,25人失踪[2]。

21世纪以来,沿川西“Y”形构造带出现了多次破坏性地震,受到了广泛的关注。如:2008年汶川8级地震[3–13]、2013年芦山7级地震[14–18]等。虽然本次地震震级有所降低,但由于震中位于高山峡谷区,损失仍然较为严重。地震发生后,灾区交通阻断,借力于遥感技术与无人机技术的快速发展,滑坡灾害的数量与分布情况等资料得到快速掌握[19–20]。王欣等[19]遥感解译了地震诱发的3 633处滑坡,总面积13.78 km2。铁永波等[20]结合现场调查给出有威胁对象的地质灾害隐患点565处,包括崩塌331处、滑坡234处。李为乐等[21]采用了InSAR分析了地震对海螺沟冰川的影响,认为地震未造成海螺沟冰川运动速度大范围显著增大,但对冰瀑布前缘区域扰动明显,从其提供的海螺沟景区一号营地附近同震滑坡分布图来看,震中附近滑坡灾害的分布密度和规模均较大。韩炳权等[22]采用InSAR技术确定了本次地震的同震形变场,并利用位错模型确定了发震断层的几何参数和滑动分布;虽然震级相对官方数据有所减小,但是断层破裂深度也减小很多;研究也给出了余震的演变特征,为理解同震滑坡的分布特征提供了基础。

同震地质灾害不仅与地震参数、断层活动方式等有关,也与地震影响区的地质环境条件有关。为深刻理解泸定地震灾害特征,2022年9月21—25日,作者对泸定县和石棉县的主要灾区进行了实地考察。限于交通问题,考察范围主要集中在鲜水河断裂下盘(东侧),包括大渡河沿线、磨西镇、燕子沟镇、右岸支流湾东河与田湾河等地,未能全面覆盖整个灾区,但是考察成果也基本能够涵盖泸定、石棉两地的地质灾害发育与建筑结构震损特点。本文结合区域地质条件,对地质灾害的孕育特征与建筑结构震损原因进行分析,为灾后重建,以及条件类似地区防灾减灾提供参考。

1 地质环境条件

泸定县、石棉县地处青藏高原东南的川西北丘状高原东南缘向四川盆地过渡地带,山势展布与主要构造线走向基本一致。东部为邛崃山脉,海拔3 000~4 500m;西部为大雪山山脉,海拔4 500~5 500m,最高峰贡嘎山海拔7 556m。大渡河夹持于两山之间,自北向南流淌;两岸海拔3 600m以上,特别是4 200m以上的高山区常见冰斗、刃脊、角峰、冰川槽谷(悬谷)等冰蚀地貌遗迹及高山“海子”(古冰川、冰斗、冰湖的残余)。泸定县城至石棉县城的大渡河谷为深切曲流河谷地貌,泸定县城至得妥镇河段和大岗山坝址至石棉县城河段总体为宽谷,得妥镇至大岗山坝址河段为峡谷。

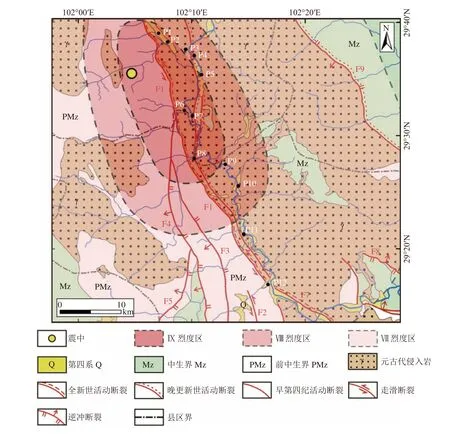

地震区位于康滇地轴北部,如图1所示。岩性主要为康定杂岩,包括晋宁–澄江期二长花岗岩、花岗岩、闪长岩,澄江期以后侵入活动相对微弱,以辉绿岩、伟晶岩、花岗岩和石英脉等岩脉活动为主要特色,岩脉形态各异,大小不等,呈脉状贯入节理、裂隙之中。前中生界地层(PM z)主要出露于鲜水河断裂以西的变质岩区,包括泥盆系和二叠系结晶灰岩,以及少量板岩、千枚岩、变质砂岩、石英岩等。中生界地层(M z)在鲜水河断裂以东主要为三叠系上统和侏罗系砂页岩,以西为板岩、变质灰岩、大理岩等变质岩类。

图1 区域地质背景与主要考察点(根据中国电建成都勘测设计研究院报告改编)Fig. 1 Regional geological background and major reconnaissance sites (Revised after the report of CHIDI)

构造上地震区位于四川“Y”字形构造结合部位,其南为川滇南北向构造带,东为北东向龙门山断褶带,西为北西向鲜水河断褶带和金汤弧形构造带。其中,鲜水河断裂带是四川境内最强烈的活动断裂带[23],历史记录的5.0级及以上地震共10次,其中最大地震是1786年四川泸定7¾级地震[24]。徐锡伟等[25]2017年预测该断裂的色拉哈段和磨西段离逝时间可能接近复发间隔。

考察地点包括大渡河沿岸自泸定县至石棉县的省道S211,以及磨西镇、湾东村和田湾河等地区,其中大岗山库区段采用冲锋舟进行考察。参考中国地震局9月11日发布的地震烈度图(图1),燕子沟镇、磨西镇和大岗山库区基本位于Ⅸ度区内;泸定县磨西河口至硬梁包地下厂房为Ⅷ度区,再往上游至泸定县城为Ⅶ度区;大岗山坝址至下游勤劳村为Ⅷ度区,再往下游至石棉县城为Ⅶ度区。

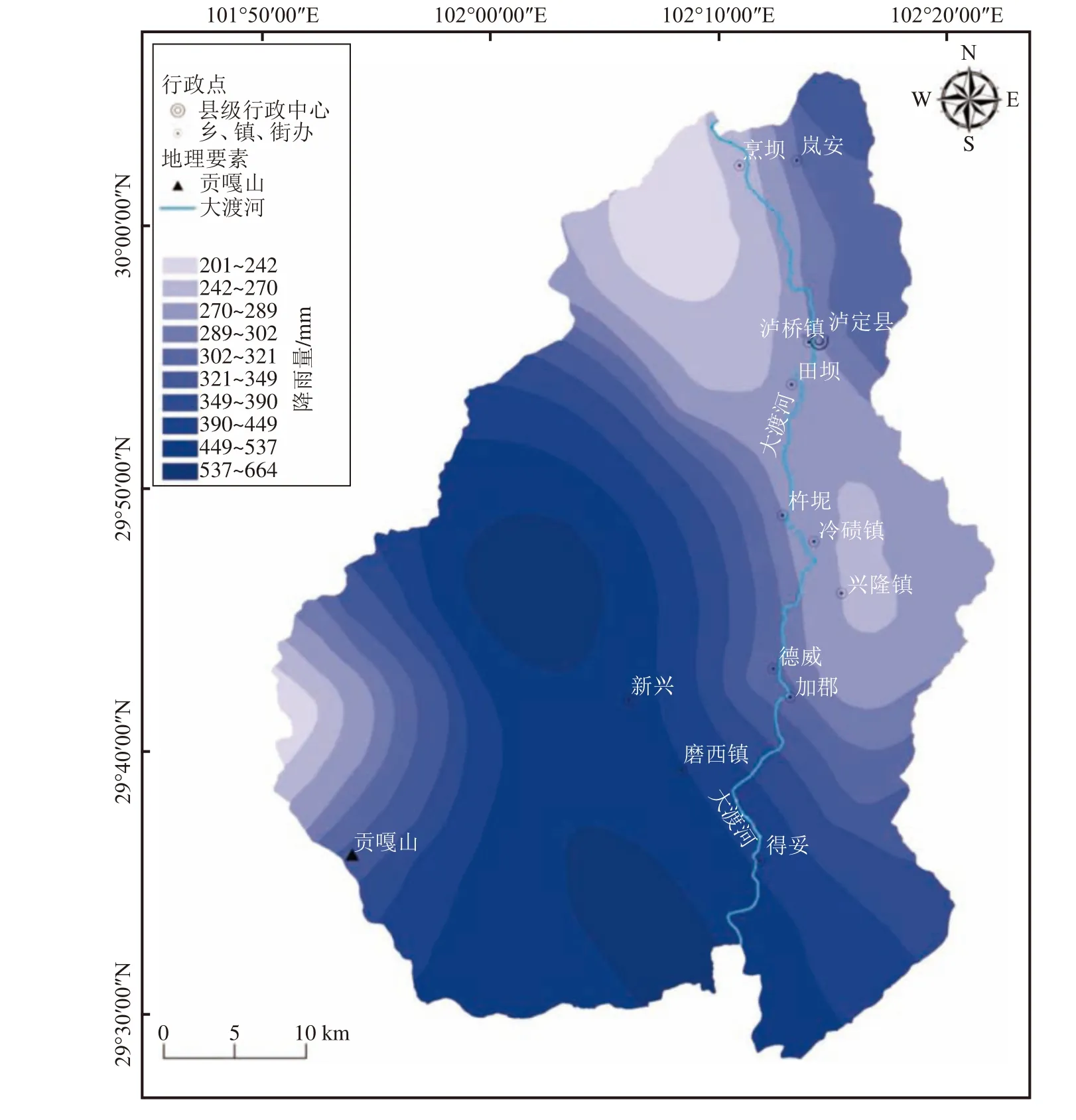

地震区气候受地形地貌的影响较大,具有明显的垂直带谱特征,从河谷到山脊构成了从热带到寒带完整的生物气候垂直分带特征。泸定县东侧的邛崃山脉阻挡了东南季风携带的水汽运移,在山脊两侧形成完全不同的植被景观。东侧的雅安地区是四川省降雨量最大的地区,植被茂盛;而西侧的大渡河谷降雨量稀少,呈现出干热河谷特点(图2)。石棉县东侧的大相岭海拔相对较低,而西侧大雪山山脉的贡嘎山高耸,干热河谷特征不突出。大致以泸定县得妥镇为界,大渡河谷在得妥镇以下较为湿润,得妥镇以上则呈现出干热河谷特点。地震区的气候特征对谷坡的卸荷和风化特征影响较大,进而影响同震地质灾害特点。

图2 泸定县年降雨等值线图Fig. 2 Isogram of yearly rainfall in Luding County

2 地质灾害发育特征

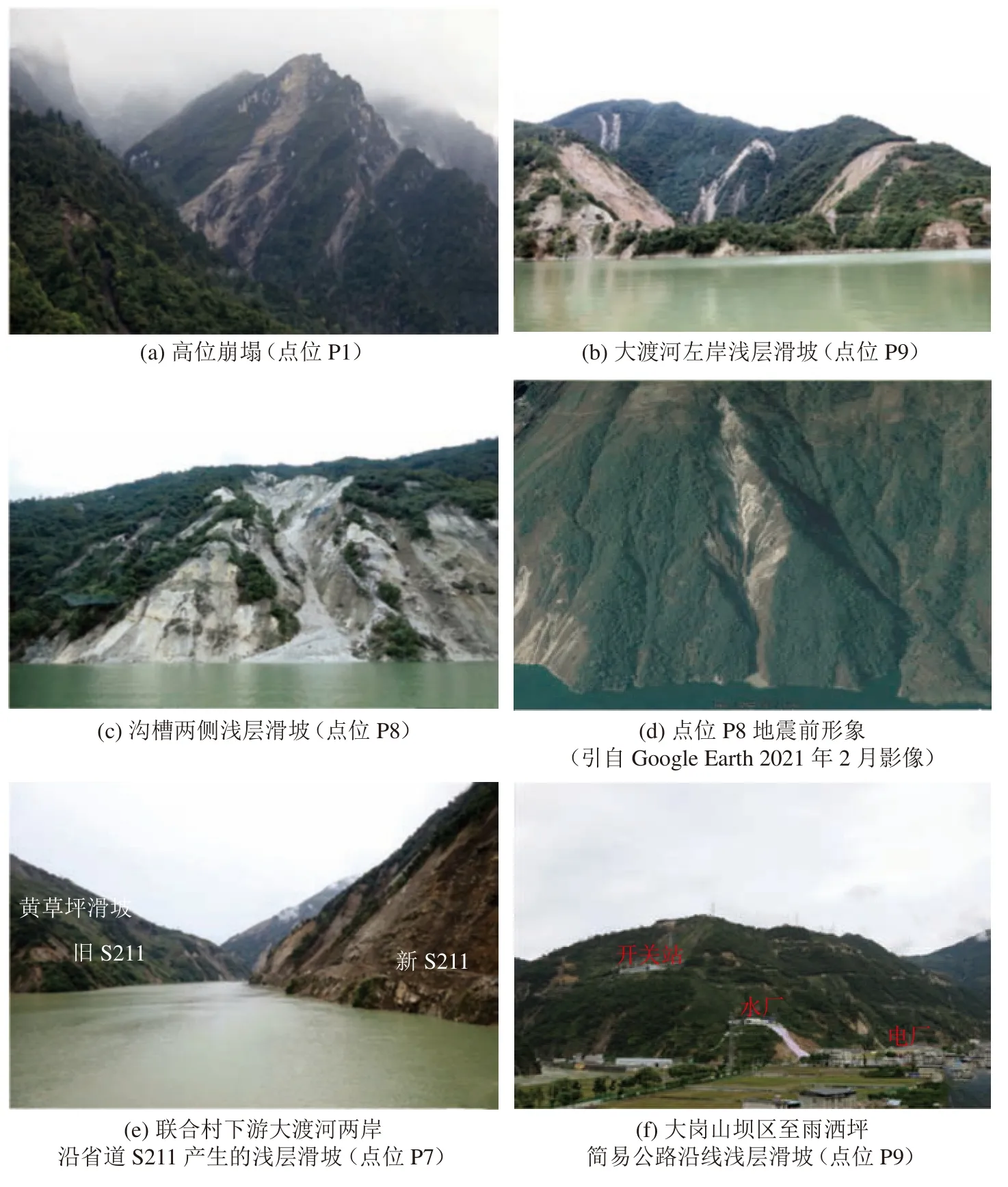

参照Hungr等[26]修订的Varnes滑坡分类方案讨论同震地质灾害的孕育特点。与国内普遍采用的“崩滑流”分类方案不同,该方案将“崩滑流”统一为滑坡,同时根据边坡变形破坏形式和材料类型将滑坡划分为6大类32小类。泸定地震滑坡灾害形式以崩塌或落石(图3(a))和浅层滑坡(图3(b))为主,偶见基岩平面滑动(图3(c))和土体圆弧滑动(图3(d))。滑坡灾害的规模基本上小于105m3,即小型滑坡。

落石较常见,发生在陡峻的基岩山坡;浅层滑坡出现在胶结的冰碛物(图4(a))、崩坡积层(图4(b))或全强风化层(图4(c)),总体特点是层厚不大,滑体存在卸荷与风化,完整性差;滑床完整性较好。大渡河河谷的基岩为块状结构的康定杂岩,基岩平面滑动仅沿卸荷裂隙发育(图3(c)),在图1右侧荥经县境内的中生代地层区则相对发育。圆弧滑动仅见于鲜水河断裂带,岩体全风化,且风化深度大(图3(d))。

滑坡主要出现在Ⅶ及以上烈度区,地质条件对滑坡类型存在重要影响。大渡河谷泸定县城至得妥镇段基本上为干热河谷和宽谷,岸坡陡峻,卸荷强烈,但是以弱风化为主,强风化仅零星分布。硬梁包水电站勘探成果揭示左岸强卸荷水平深度为47.5~67.5m,右岸强卸荷浅,水平深度约25.7m,因此该段的滑坡形式基本为崩塌或落石(图3(a))。得妥镇至石棉县城段为峡谷,气候湿润,岸坡强风化水平深度较大,例如大岗山坝顶高程的强风化带水平深度约为20~30m。因此,此段的滑坡基本上以强风化层或局部坡积层的浅层滑坡为主(图3(b))。

从滑坡分布的密度上来看,相对于汶川地震和芦山地震,泸定地震滑坡灾害的“上盘效应”并不突出,反映了鲜水河断裂的左旋走滑特点;但是离断层越近,滑坡密度越大的特点是相同的。按烈度分析,同一烈度不同区域的滑坡密度有差异。得妥镇以下滑坡的分布密度远大于其以上河段,泸定县的Ⅶ烈度区落石仅零星分布,石棉县的Ⅶ烈度区浅层滑坡普遍存在。除地质条件与工程扰动外,该现象可能与断层破裂南向传播有关。

地形对滑坡孕育也存在影响。滑坡最易发生在为山脊部位(图5(a))或近山脊缓坡向陡坡的过渡部位(图5(b));其次是沟槽两侧的陡坡(图5(c))。沟槽的孕育部位一般都与较弱的岩土体有关,且往往就是灾害的孕育部位。摩岗岭和田湾河口左岸(图5(d))在地震前就有滑坡孕育,地震仅加速了这一过程。

图5 滑坡分布特征Fig. 5 Distribution characteristics of landslide

图6 支护和未支护边坡对比(点位P9)Fig.6 Comparison of supported and unsupported slopes(Position P9)

工程扰动也是滑坡孕育的促进因素。地震区的公路等级不高,路面基本采用半挖半填的方法修建,路基特别是公路内侧边坡往往是滑坡的高发区。最典型的是省道S211大岗山库区段,该段是在2010年以后新修或扩建的,公路等级低,仅偶见简易支护措施,如喷混凝土或浆砌石挡墙等;地震前,局部滑塌现象在雨季很常见,沿线浅层滑坡在本次地震更是密集分布(图5(e))。其他线路情况类似,如大岗山坝址至雨洒坪的简易公路垮塌更为严重(图5(f))。

应该指出的是,经过系统设计与治理的工程边坡在本次地震中表现良好(图6)。硬梁包和大岗山坝区的工程边坡无一破坏,大岗山库区的郑家坪滑坡在治理后也仅存在轻微变形。古、老滑坡堆积体在地震中仅存在轻微变形,这与汶川地震、芦山地震的规律一致(图5(e))。

3 建筑结构的损毁特征

建筑结构的损毁既与地震烈度、建筑结构型式、地基型式和施工质量有关,也与场地条件有关。山区建筑结构损毁还受地质灾害影响。

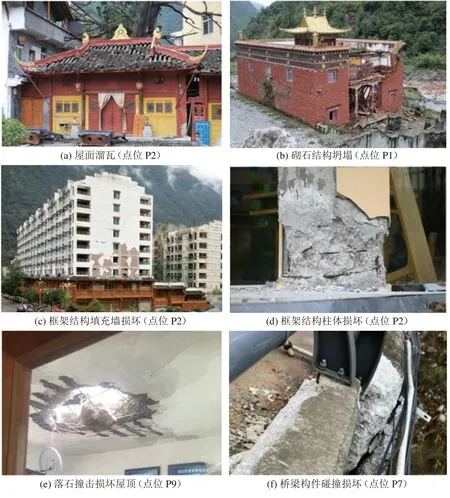

主要建筑结构的震损基本上出现在Ⅸ烈度区,如磨西镇、得妥镇等,其中以离震中较近的磨西镇最为严重。具体的建筑震损情况又与结构型式与施工质量密切相关,屋面溜瓦(图7(a))、与地震波传播方向垂直的女儿墙倒塌是普遍现象;砖混或砌体建筑物损坏较为常见,如燕子沟的药王庙(图7(b))。这些破坏形式主要体现在农村自建房屋和老旧建筑上;正常设计、施工的框架结构总体表现良好,仅存在砌体填充墙损坏与墙皮剥落现象(图7(c))。个别私营酒店的损坏主要是施工质量或非经严格设计导致,如图7(d)中柱体强度不足,钢筋锈蚀,混凝土用手都可以掰碎。山体滚石砸坏位于山坡或山脚的建筑物也较普遍,这是山坡建筑物损坏的主要原因(图7(e))。大岗山水库库区的联合村大渡河大桥和什月河大桥均有轻微损坏,从破坏形态来看,震动过程中构件的相互挤压、碰撞是破损的主要原因(图7(f));从外观上看,桥梁主体结构未见破坏,可修复使用。

图7 震中区主要结构损坏形式Fig. 7 Major types of building damage near the epicenter

此外,中国科学院贡嘎山生态高山生态系统观测站大楼(图8(a)、(b))的损坏存在多种原因。观测站大楼早年为两层,砖混结构,带构造柱和圈梁。大楼于1989年开始修建,1993年启用,2003年增加了一层。地震后,第1层完全坍塌。该大楼的损坏可从3个方面进行分析:1)加层引起的荷载增加;2)施工质量(图8(b));3)基础条件。相对于碎石骨料的穿碎石破坏(图8(c)),卵石的表面光滑,破坏往往沿卵石与砂浆界面发生,影响混凝土强度(图8(d))。虽然《建设用卵石、碎石》(GB/T 14685—2022)等规范未限制卵石的使用,但是过粗的卵石骨料是导致圈梁与构造柱交接部位破坏的原因之一;汶川地震中也存在卵石骨料过粗引起的挡墙破坏现象(图8(e))。建筑物位于磨西台地突出的侵蚀残留部位,间冰期右侧冲沟强烈下切形成高度大于100m、近70°的陡坡,三面临空和松软地基形成的场地效应不利于建筑物抗震(图8(f))。

图8 中国科学院贡嘎山生态高山生态系统观测站大楼损坏分析(点位P2)Fig. 8 Damage analysis of the office building, Alpine Ecosystem Observation and Experiment Station of Gongga Mountain,Chinese Academic of Sciences

该大楼增加一层是经过技术论证的。因此,粗卵石骨料的使用和不利的场地条件是其震损的主要原因。

王岗坪乡政府大楼(图9)的损坏也与地基条件有关。该楼于2009年修建,5层框架结构,独立基础,位于Ⅷ烈度区,周边结构类似的房屋结构均无损坏。该大楼理论上应该是完好的,其2楼以上梁、柱也的确完好无损,但是大楼整体轻微倾斜,一楼填充墙也形成了“X”形剪切缝(图9(a)),底层个别柱体混凝土保护层剥落形成开裂现象(图9(b))。该楼的地基为大岗山水电站修建时的施工弃渣,且东侧存在高约5m的陡坎。地形条件比中国科学院观测站大楼好,但地基条件差,损毁也与场地效应密切相关。

图9 王岗坪乡政府大楼损坏特征Fig. 9 Damage characteristics of the office building, Wanggangping town

4 灾害特点与防治策略

汶川地震震级大,不但产生规模庞大的地质灾害与堰塞湖[3–9],形成地表破裂带[10],而且损毁各种类型的工业与民用结构[11–13]。相对而言,泸定地震与芦山地震的震级相当,灾害存在一定类似性,地质灾害以小规模崩塌和浅层滑坡为主[14–17],没有形成地表破裂带,也没有一定规模的堰塞湖。本次地震中,仅在湾东河支流(大沟,鲜水河断裂通过部位)形成一小型堰塞湖,但是很快溃决,溃决洪水也仅损坏河口滩地上的建筑物。

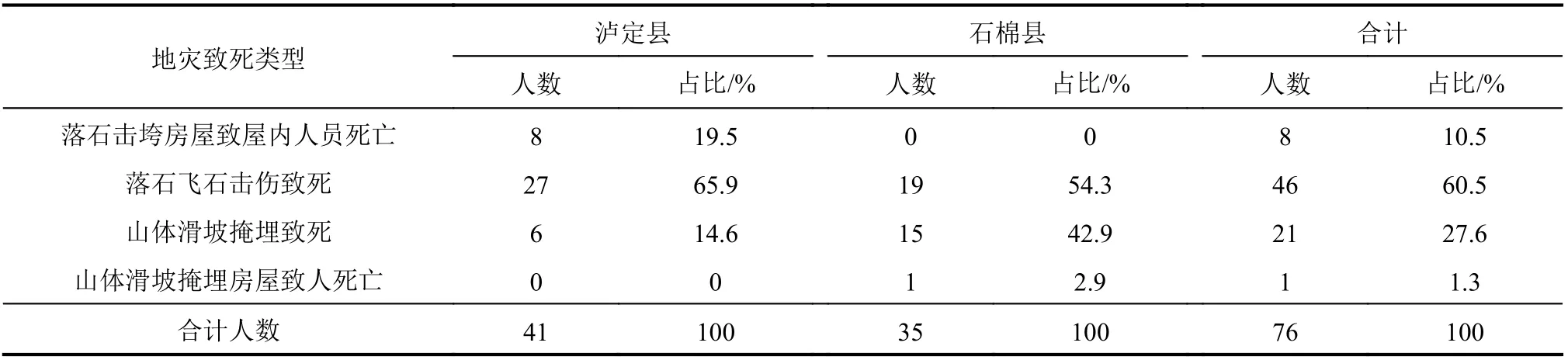

相对于芦山地震,泸定地震区的地形特点是平地资源少、山高坡陡、河谷狭窄,很多建筑物均位于山坡中部或者狭窄的河滩上。加之本次地震发生在中午,因此因落石或浅层滑坡导致的死亡案例占比很大。根据四川省地震局统计(表1),93名死亡人员中有76名因地灾致死,其中,泸定县41名,石棉县35名,占比高达81.7%[2]。

表1 不同地质灾害类型死亡人数统计Tab.1 Statistics of fatalities by various landslide types

76名死亡案例中,与落石有关的占71%,而与滑坡有关的仅占29%。落石是灾区死亡的主要因素。泸定和石棉两县的灾害死亡各具特点,泸定县落石死亡案例占绝大多数,共计35人,占比85.4%;石棉县落石致死19人,占比54.3%。这与前述的地质分析结论一致。泸定县在室内因落石致死高达8人,石棉县未出现这类案例;相反,石棉县位于室内因滑坡致死1人,而泸定县未出现此类案例。总之,地质分析结论与死亡案例完全一致。

落石问题是山区地质灾害防控难题,“避”是最经济的防控措施;公路等级不高是沿线浅层滑坡集中发育的首要原因,从规范层面提高边坡防护等级是必要的。因此,对于这类高山峡谷地区,灾后重建工程中的地震地质灾害防控工作应重点考虑两个方面:一是,提高公路边坡的防护等级,做到逢坡必护,减少施工扰动;二是,房屋选址应力求避开潜在的落石影响区。

5 结 论

基于现场考察,结合区域地质条件,对泸定地震灾区的地质灾害孕育、建筑结构损毁和人员伤亡等进行了分析。主要结论如下:

1)同震地质灾害的上盘效应不突出,主要分布于烈度Ⅶ度及其以上地区。同震地质灾害规模较小,以崩塌或落石和浅层滑坡为主,偶见基岩平面滑动和土体圆弧形滑动。

2)同震地质灾害形式受地质环境条件控制。泸定县得妥镇以上为干热河谷,山坡卸荷较强,风化程度低,主要灾害形式为落石;得妥镇以下降雨量相对较大,山坡卸荷、风化严重,主要灾害形式为浅层滑坡。

3)同震地质灾害主要出现在山脊、陡缓坡交接部位或侵蚀沟槽两壁,以及公路沿线。工程扰动是地质灾害密集分布的促发因素。

4)建筑结构震损主要出现在Ⅸ度烈度区,其中磨西镇的震损最为严重。农村自建房屋和老旧建筑施工质量是影响结构抗震能力的主要问题,同时灾后重建房屋选址需要考虑场地效应影响。

5)在高山峡谷地区,公路边坡加固和建筑结构避开落石影响区是降低地震伤亡率的有效措施。