中国东北地区岩石圈有效弹性厚度及构造涵义研究

常金龙 陈 石 李冬妮 刘淑杰 雷凯悦

1 黑龙江省地震局,哈尔滨市鸿翔路24号,150090 2 黑龙江省地震局鹤岗地震监测中心站,黑龙江省鹤岗市蔬园乡,154101 3 中国地震局地球物理研究所,北京市民族大学南路5号,100081 4 鹤岗市自然资源局,黑龙江省鹤岗市北红旗路198号,154100

中国东北地区地处欧亚板块东缘,受西太平洋板块俯冲控制,区域地震活动相对活跃。该区域地震主要发生在块体构造单元边缘即断裂带附近,如依舒断裂带北段、海拉尔河断裂和阿伦河断裂及伊敏河断裂纵横交错的扎兰屯地区等[1],此外长白山地区地震活动也较活跃。目前东北地区地震活动性研究主要集中在时空分布特征方面,孕震机制研究相对较少。地壳岩石圈强度是联系构造应力与内部变形的纽带[2],深部构造是地震孕震和发生的场所,利用重力场资料反演岩石圈力学强度和深部构造特征,研究其与地震活动之间的关系,对于科学研判区域地震形势具有重要意义。

岩石圈力学强度可以通过有效弹性厚度(Te)来量化,反映岩石圈在地表及地下荷载作用下抵抗变形的能力[3]。已有研究表明,Te值与地震活动密切相关。高Te值地区一般对应构造相对稳定区,地震较少发生;低Te值地区或陡变带,往往是地震孕育的有利地带[4-5]。地震活动不仅与岩石圈力学强度有关,也与深部密度结构相关。布格重力异常可以综合反映地壳各方向岩性密度差异[6]。利用重力小波多尺度分析方法,可以将重力异常分解到不同尺度空间中,得到不同深度地质体密度横向分布特征[7]。

目前对中国东北地区岩石圈有效弹性厚度Te分布、深部构造和地震活动特征的综合研究较少。本文针对区域内地震重点监视地区(依舒断裂带北段、扎兰屯地区、长白山地区),利用重力场和地形模型数据反演Te分布,采用小波多尺度分解结合径向对数功率谱方法研究深部构造特征,分析其与地震活动之间的关系,讨论可能的孕震机制。

1 数据和方法

本文采用的布格重力异常数据来自国际重力局(BGI)发布的WGM2012重力场模型,地形模型数据来自ETOPO1,地壳密度和地壳厚度采用Crust1.0全球地壳模型。地壳模型同重力场和地形数据均经过重采样(5 km)和墨卡托投影处理,投影到平面坐标系下。

研究方法采用相关性法和导纳法,具体参考文献[4]。主要步骤为:构建岩石圈理论模型,计算地表地形和地表重力异常的理论预测相关度;根据实测地表地形和布格重力异常数据,计算实测相关度;采用非线性最小二乘求取与实测相关度最佳拟合的岩石圈弹性模型,得到Te和荷载比率F。导纳法同相关性法类似,即选择一定的岩石圈模型、计算理论导纳值、与实测导纳值比较。为达到更好的反演效果,常将相关性法和导纳法结合。利用周期图法求取地形和重力异常功率谱时存在频率泄露,选用Fan小波谱分析方法可有效减少频率泄露,提高功率谱质量,得到布格重力异常和地形的小波谱。

2 模型计算

为验证相关性法结合导纳法反演的可靠性和实用性,需进行理论模型实验,Fan小波中心波数为5.336。首先对均一弹性厚度模型进行正演计算,给定初始模型参数,即岩石圈有效弹性厚度Te、地壳和地幔密度、泊松比、杨氏模量、地表和地下初始荷载及均衡深度。其中,Te分别给定为10 km、20 km、40 km、60 km、80 km、100 km,通过矩形迭代算法模拟初始荷载Hi和Wi,加载到岩石圈弹性模型中,计算挠曲变形,并采用Parker公式计算挠曲后由地下密度界面起伏引起的地表布格重力异常。然后以模拟的地表最终地形和地表布格重力异常数据作为输入数据反演Te分布,结果如图1所示。从图中可以看出,反演结果均值和输入模型参数基本一致,说明对于均一厚度的Te模型,Fan小波估计结果较为准确。随着岩石圈厚度增加,反演结果均值低于给定模型值,内符合精度逐渐下降。东北地区Te值约在10~40 km之间,统计方差处于5 km以内,因此本方法可以在一定程度上较为有效地估算研究区Te值。

图1 不同岩石圈Te反演结果

3 中国东北地区岩石圈有效弹性厚度分布特征

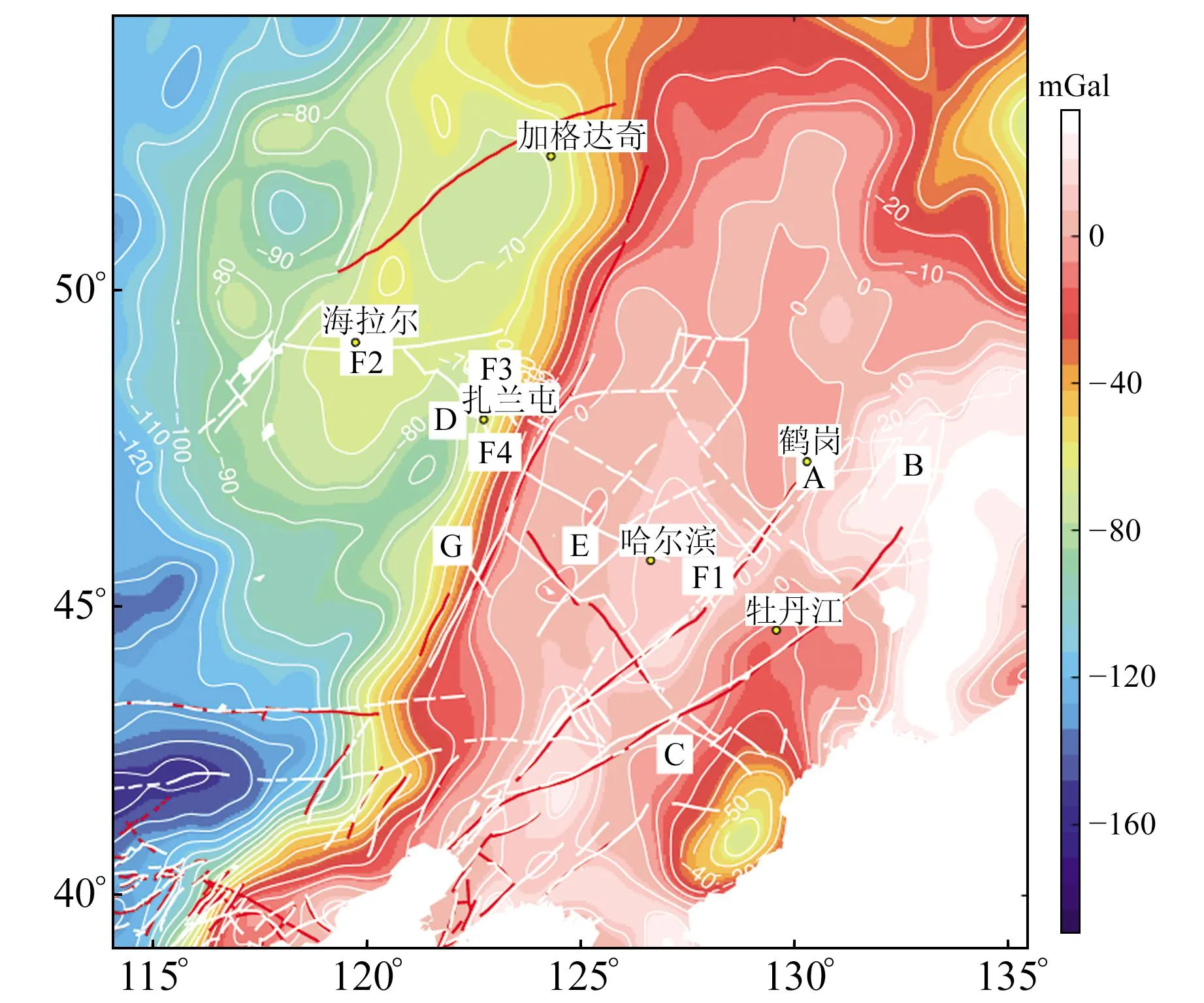

基于上述数据和方法,反演得到中国东北地区岩石圈有效弹性厚度Te及荷载比率F分布(图2 )。从图2(a)可以看出,研究区Te分布整体与地质构造较为一致,呈现出较明显的依舒断裂带北段地区(A)、三江平原(B)、长白山地区(C)、松辽盆地(E)轮廓分布特征。

A:依舒断裂带北段;B:三江平原;C:长白山地区;D:扎兰屯地区;E:松辽盆地

依舒断裂带北段地区(A)及西侧狭长区域岩石圈有效弹性厚度Te较小,约为15.5 km,在与周边地区连接处呈现陡变特征,反映该处岩石圈强度发生明显变化,岩石抗变形能力相比周边地区减弱,对应地震活动性相对较强。

扎兰屯地区(D)Te约为24.5 km,岩石圈强度较强。荷载比率F沿穿过大兴安岭(G)布格重力异常梯度带方向自东向西陡然增大(图3),F值约为0.8,说明相比地表作用,该区域地下荷载作用更强。较大的重力梯度带对应地下地壳厚度陡变带,受构造挤压运动和地下地幔对流作用共同影响,地壳内部会产生深断裂带,在深断裂处应力作用较强,容易发生地震。

图3 布格重力异常分布

长白山地区(C)岩石圈有效弹性厚度Te约为11.5 km,大致沿长白山走向分布,与王振宇[8]得到的长白山地区Te约为10 km的结果较为一致。结合地表构造特征和地幔热结构推断,西太平洋板块俯冲到长白山地区古大洋岩石圈引起的热地幔动力作用、下地壳塑性地壳流、热上地幔和高热状态可能是降低岩石圈综合强度,导致Te较低的主要影响因素。长白山地区岩石圈弹性较小,地壳较软,在四周应力汇聚作用下,低强度的长白山地区岩石圈更容易变形,从而引发地震。

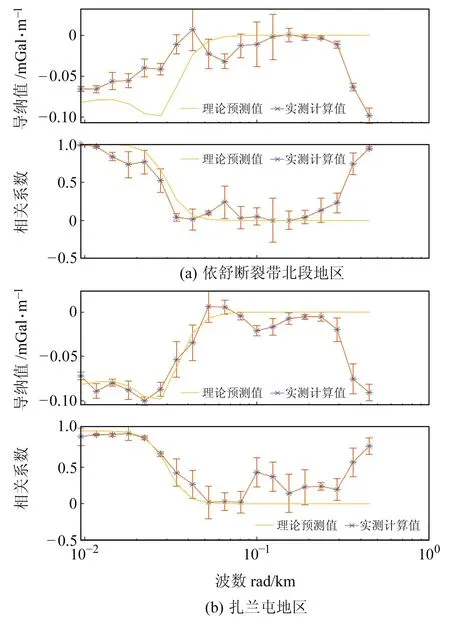

表1为不同区域反演的Te和F及标准偏差。图4为依舒断裂带北段和扎兰屯地区相关系数和导纳值拟合曲线,可以看出,实测相关度和导纳值与模型理论值拟合情况较为一致。

表1 不同区域Te及荷载比率F

图4 相关性系数和导纳值拟合曲线

4 结合深部构造分布分析Te与地震活动关系

收集区域内黑龙江省地震局正式编目目录(ML震级,时间段为2007~2022年),绘制地震空间分布图(图5)。由图可知,中国东北地区震源深度多分布在15~30 km范围内,东部深度较浅,集中在10 km左右,西部相对较深,约为30 km。结合Te分布特征,东部依舒断裂带北段地区Te值较小,浅部岩石强度较小,容易破裂,因此该区域浅源地震相对活跃,并且地震多发生在依舒断裂带北段西侧,与西侧Te值较低具有很好的对应关系(图2(a))。西部扎兰屯地区Te值较大,浅部岩石相对较硬,不容易破裂,该地区地震多发生在深部。由于震源深浅和地壳深部构造密切相关,因此本文对区域深部构造进行分析。

图5 震源深度分布特征

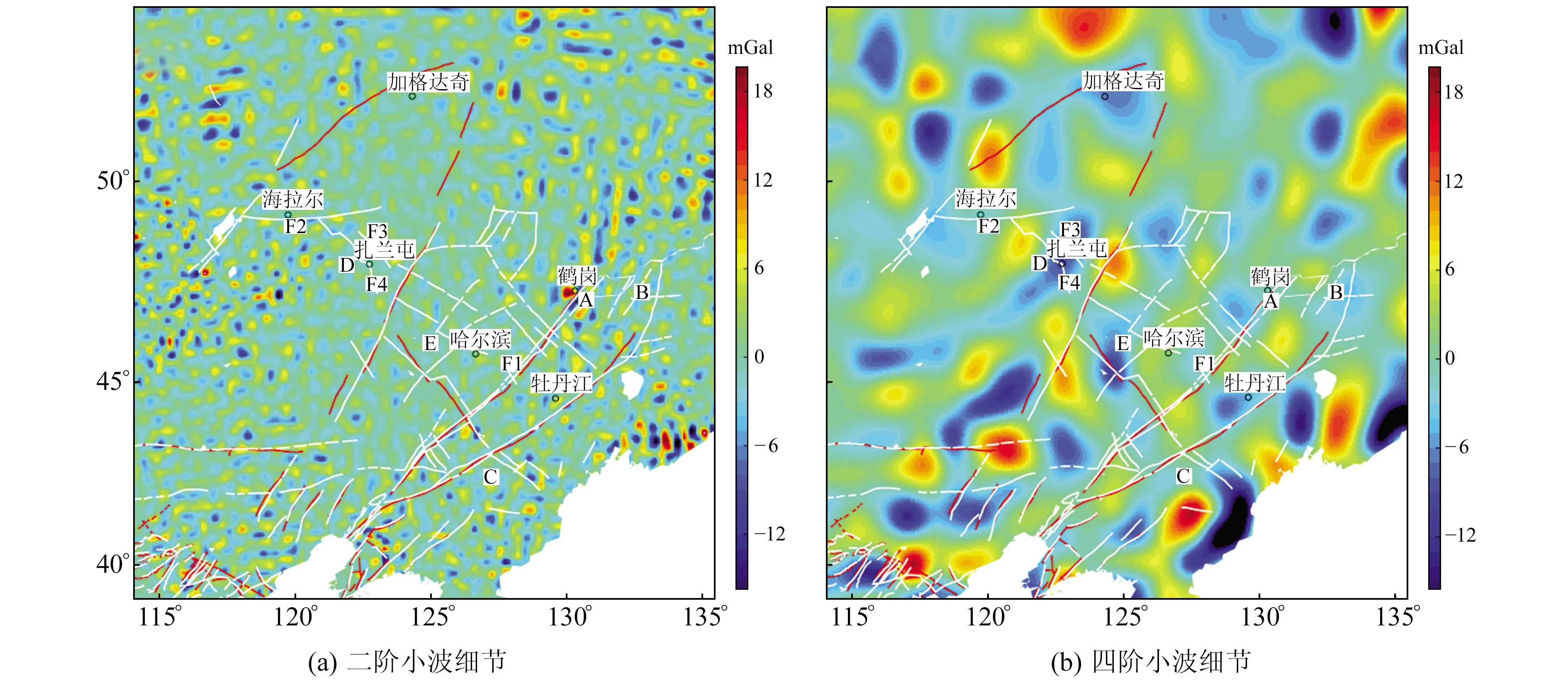

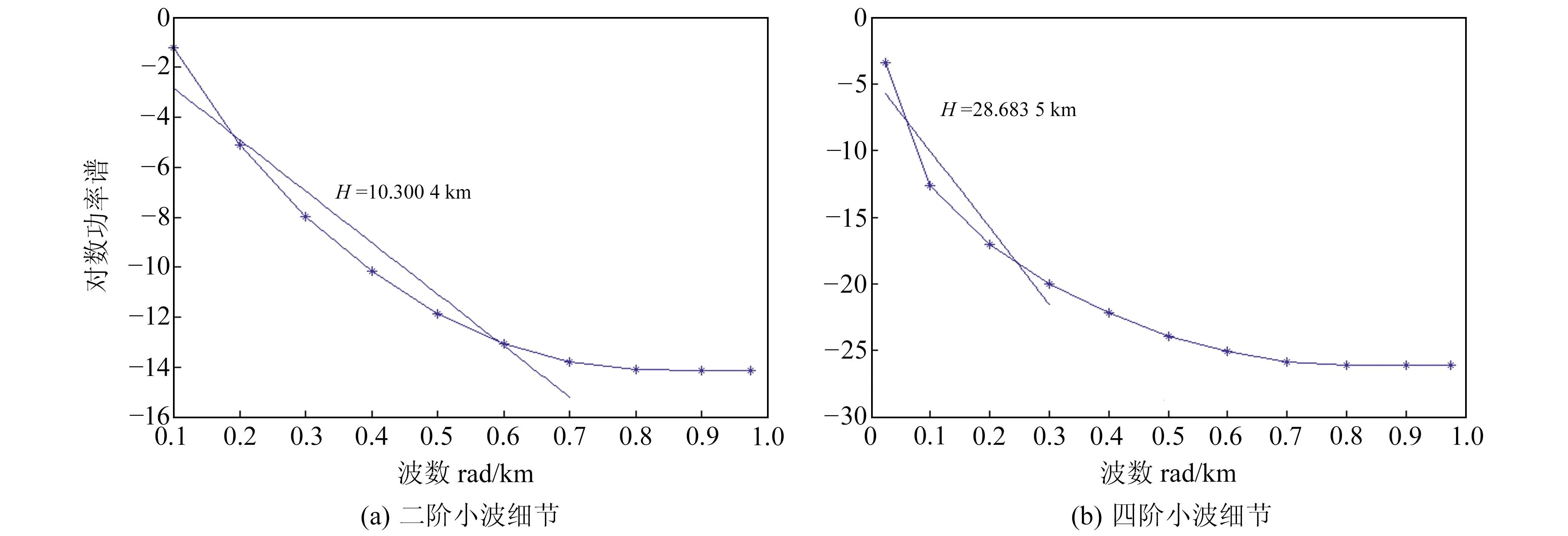

采用小波多尺度分解反演不同阶数的小波逼近和小波细节。图6(a)、(b)分别为二阶和四阶小波细节图像,图7(a)、(b)为采用径向对数功率谱估算的地质体深度,计算结果分别为10.3 km和28.6 km。

图6 重力场小波分解空间分布特征

图7 估算场源深度

依舒断裂带北段地区在10.3 km深度处存在明显的密度异常体,同时沿依舒断裂带至辽宁、长白山地区、虎林-鸡西-牡丹江,在10 km左右深度处均存在较明显的密度横向差异,这些区域震源深度也多为10 km左右。扎兰屯地区震源深度在24 km左右,与重力反演得到的28.6 km深部构造特征一致,反映出28.6 km深度处密度异常体横向差异明显,与地震活动密切相关。

5 结 语

本文对中国东北地区Te分布进行反演,并与布格重力异常多尺度分解得到的深部构造及地震活动特征进行对比分析,讨论区域可能的孕震机制,得到以下结论:

1)中国东北地区浅源地震动力来源于西太平洋板块俯冲。北纬40°~47°区域应力场受近东西向主压应力系统制约(47°以北依舒断裂带北段主压应力场为北东向),在日本海沟强震发生后,日本海板块西向俯冲加速,同时深部俯冲作用引起地幔物质上涌,使东北地区受水平应力场和垂直应力场作用增强[9],受岩石圈结构和强度因素、地壳深部构造影响,各地震重点监视区易发生深度不同的地震。

2)依舒断裂带北段西侧地区Te约为15.5 km,二阶小波细节显示地质密度异常体估算深度为10.3 km,反映出依舒断裂带岩石圈较软,浅部横向密度差异较大。该区域震源深度多为10 km左右,发震机制可能为在西太平洋板块俯冲作用下,地壳浅层岩石破碎而发震,且该区域不易积累较大能量,震级多以小震活动为主。地质学研究也表明,依舒断裂带北段西侧地区除受北东向主干断裂控制之外,还受多条北西向次级断裂影响。第四纪以来,在新构造运动背景下,下伏依舒断裂带和与其相交的次级断裂共同控制上覆地层地震,形成多个圆形伸展破碎带[10]。工程钻井和槽探结果表明,断层破碎带尚未胶结,破碎带分布位置与本文Te低值区和重力小波分解二阶细节密度异常体较为一致。

3)扎兰屯地区Te约为24.5 km,反映该区域岩石圈较厚,强度较大。小波分解结果显示,区域浅部地质体横向密度差异较小,岩石较完整,深部约28.6 km处存在密度异常体。区域震源深度约24 km,较深的地震活动可能与深部地质体构造运动或流体物质迁移活动有关。该区域已积累多年的流动重力资料,可提取和研究深部28.6 km范围内物质迁移活动,为地震活动研判提供参考。

4)长白山地区Te较小,岩石圈强度较低,该地区地震活动相对活跃。西太平洋板块俯冲到长白山地区古大洋岩石圈引起的热地幔动力作用、下地壳塑性地壳流、热上地幔和高热状态可能是显著降低岩石圈综合强度的因素,区域地震活跃可能与这些因素有关。

致谢:本文重力反演程序来自开源程序包GEOIST软件包,岩石圈有效弹性厚度反演程序来自PlateFlex,部分图件采用GMT绘制,在此一并表示感谢。