茵陈蒿汤治疗热重于湿证阻塞性黄疸患者的临床疗效研究

刘军舰,袁红霞,张井虹,陈 帅,张德林,李鸿侠,李忠廉,张西波

阻塞性黄疸可引起高胆红素血症、肝功能异常,对于胆道术后这些改变,单纯的西医治疗恢复缓慢且有可能加重。已有研究表明,中药可有效改善患者围手术期临床症状,加快利胆减黄、改善肝功能[1-2]。本临床研究通过观察性研究,旨在探讨茵陈蒿汤对阻塞性黄疸热重于湿证患者胆道术后黄疸、肝功能及中医临床症状的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2020 年6 月—2021 年12 月天津市南开医院收治的热重于湿证阻塞性黄疸(良、恶性胆道梗阻均可)96 例,均因胆道梗阻造成术前有黄疸症状,所有患者行手术、内镜取石或置入胆道支架等操作解除梗阻。本研究经天津市南开医院医学伦理委员会审核批准(伦理批件号:NKYY_YXKT_IRB_2019_004_01)。

1.2 诊断标准 西医诊断参照 《Surgery of the liver, biliary tract and pancrea》[3]及《临床疾病诊断依据治愈好转标准》[4]。1)腹部疼痛,伴或不伴寒战发热,皮肤黏膜及巩膜黄染,小便色黄,伴或不伴大便白陶土样改变。2)术前实验室血清总胆红素(total bilirubin,TBIL)>34.2 μmol/L,其中直接胆红素(direct bilirubin,DBIL) 占总胆红素50%以上。3)术前影像学检查(CT、腹部彩超、磁共振胰胆管成像、超声内镜、内镜下逆行胰胆管造影术)可证实的胆道梗阻。中医证型诊断参考张仲景《金匮要略·黄疸病脉证并治第十五》《黄疸诊疗指南》[5]《中医内科学》[6]常见症状进行认真制定。热重于湿证主症:1)全身发黄,色泽鲜明;2)右胁疼痛而拒按;3)大便秘结,小便赤黄、短少。次症:1)壮热口渴;2)口干口苦,恶心呕吐;3)脘腹胀满;舌脉:舌红,苔黄腻或黄糙,脉弦滑或滑数。证型诊断评判标准为主症(≥2 项)加次症(≥2 项),同时结合舌脉象。

1.3 纳入、排除标准

1.3.1 纳入标准 1)符合1.2 的西医、中医诊断标准;2)年龄在18~75 岁之间,有独立行为能力者;3)同意配合治疗者。

1.3.2 排除标准 1)合并其他严重影响肝功能、黄疸指标疾患的患者;2)伴有严重心、肝、肾等重要脏器疾病,不耐受麻醉、手术患者;3)4 周内服用过肝脏毒性药物的患者;4)4 周内参加过其他药物临床实验;5)入院前2 周内服用过其他保肝药及利胆药物;6)根据研究者判断,容易造成失访者,或不宜入选的其他原因。

1.4 病例脱落、剔除标准 1)入组后因各种原因不能按规定遵从医嘱坚持服用药者;2)治疗过程中使用试验药物以外的利胆退黄药物;3)治疗过程中因严重不良事件而不能继续接受试验者;4)病情出现变化或临床试验过程中出现排除标准相关疾病者。

1.5 样本量估算 本研究采用随机对照研究方法,将所纳入病例随机分为治疗组和对照组。治疗组为中药联合常规治疗组,对照组为常规治疗组。主要观察指标为胆红素水平及肝功能水平。据既往文献报道估计,对照组TBIL 平均值为42.99(区间为31.95~57.4);治疗组实施中药干预7 d 后,估计TBIL 平均值为19.9(区间为16.4~22.1)。设α 为0.05(双侧),检验效力1-β为0.8,治疗组与对照组样本量比例为1∶1。利用G*power 3.1.9.7 软件进行计算,得出实验组和对照组的样本量均为43 例。考虑到研究对象可能存在脱落率,假设为10%。因此总样本量定为96 例。

1.6 随机化分组 本研究使用随机分组,使用SPSS 软件对样本量进行编号001,002,003···096,编号由小到大对应患者手术完成时间的先后顺序,将胆道术后的患者通过软件按照1∶1 比例,随机分为治疗组和对照组,每组48 例。

1.7 分组及治疗方法

1.7.1 对照组 西医常规治疗:1)术后禁食水12 h;2)术后第1 天起,给予丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片(思美泰)1000 mg/d×7 d[7];3)术后给予抗感染;4)术后纠正水、电解质和酸碱平衡及营养支持等;5)术后止痛:根据患者情况可给予盐酸布桂嗪、氯诺西康、哌替啶等止痛药物,不超过术后48 h;6)术后合并症处理:对患者合并有其他基础病采取相应的西医治疗措施;7)为避免试验干扰,不加用其他中医治疗措施(如穴位敷贴、针灸、红外线照射等)。

1.7.2 治疗组 常规治疗联合中医辨证论治,在西医常规治疗的基础上,术后第1 天开始加用茵陈蒿汤(颗粒剂,由天津市南开医院颗粒药房制备)。茵陈蒿汤出自《伤寒论》:茵陈30 g,栀子20 g,大黄10 g。服用方法:1 袋/次,2 次/d,早晚200 mL,温开水冲服或胃管注入。

1.8 观察指标

1.8.1 患者症状与体征量化评分 参照黄疸(原发性硬化性胆管炎)中医诊疗方案(2018 年版)、黄疸(淤胆型肝炎)中医诊疗方案(2018 年版),根据中医临床症状量化评分,包括主要证候:身目发黄,根据严重程度分为无、轻、中、重,分别计为0、2、4、6 分;次要证候:肋胁疼痛、小便色黄、小便量少、大便秘结、倦怠乏力、神疲懒言、口干口苦、纳差、脘痞腹胀、皮肤瘙痒,根据严重程度分为无、轻、中、重,分别计为0、1、2、3 分,评分越高,症状越严重。两组患者在入院后进行减黄治疗后,第1 天和第7 天记录上述情况的有无和程度,第7 天为本研究时间截止点。

1.8.2 生化指标 术后1 d、术后7 d 各抽取患者空腹状态下外周血,术后1 d、7 d 留取24 h 尿,送天津市中西医结合医院检验科生化室,测定TBIL、DBIL、谷丙转氨酶(ALT)、谷氨酰转移酶(GGT)、血总胆汁酸(TBA)、尿TBA、24 h 尿量。

1.8.3 疗效评价 参考中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》,结合肝功能检测结果进行疗效评价,中医证候积分减少率(%)=(治疗前积分-治疗后积分)/治疗前积分×100%。治愈:黄疸消退,其他症状消失或基本消失(中医证候积分减少率≥95%),实验室指标基本正常;显效:黄疸大部分消退,临床症状明显减轻(中医证候积分减少率≥70%),TBIL、DBIL、ALT、GGT、血TBA 降低≥80%,其他实验室指标明显好转;有效:黄疸部分消退,临床症状减轻(中医证候积分减少率≥30%),TBIL、DBIL、ALT、GGT、血TBA 降低≥50%,其他实验室指标好转;无效:黄疸不退或加深,临床症状改善不明显(中医证候积分减少率<30%),TBIL、DBIL、ALT、GGT、血TBA 指标改善不明显。根据疗效评价标准,总有效率=(临床痊愈+显效+有效)例数/总例数×100%。

1.9 不良事件 在治疗过程中,若有患者出现不良反应,需要及时、完整、真实填写不良事件表,具体填写内容包括不良事件名称、开始发生时间和结束时间、特点及程度,是否与试验药物有关,纠正治疗的措施,预后转归,是否因不良事件而退出试验等。

1.10 统计学分析 采用SPSS 26.0 软件进行统计分析。非正态分布计量资料以中位数和四分位数间距[M(P25,P75)]表示,比较采用Mann-Whitney U 检验。计数资料以n(%)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

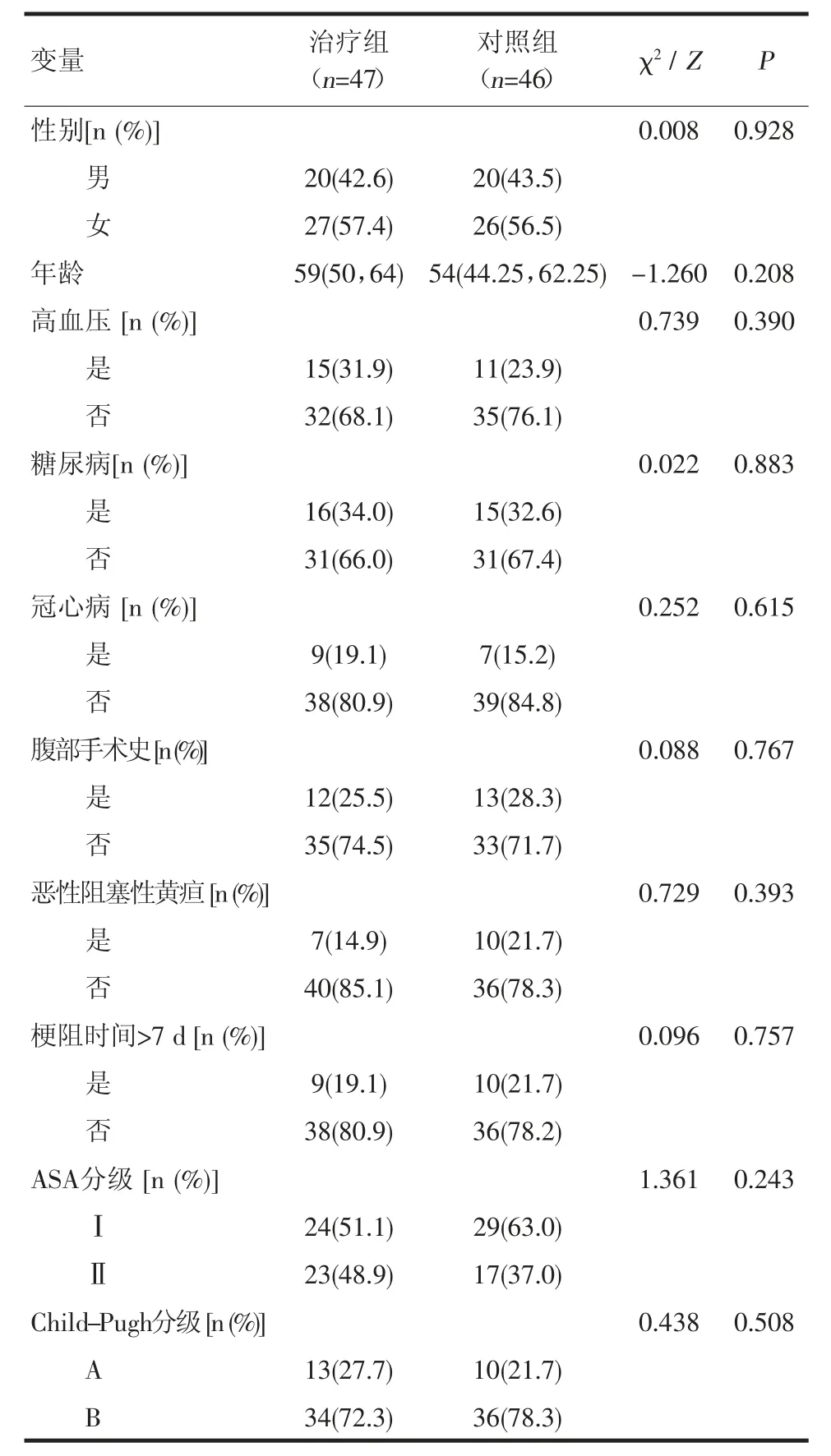

2.1 两组患者一般资料比较 原计划纳入96 例患者,观察期间治疗组1 例因依从性差而脱落,最终试验组共完成研究47 例;对照组1 例因依从性差脱落,1 例因住院治疗期间出现急性心肌梗死脱落,最终对照组共完成研究46 例。两组性别、年龄、是否合并高血压、糖尿病、冠心病、是否有腹部手术史、是否为恶性阻塞性黄疸、梗阻时间是否大于7 d、美国麻醉医师协会 (American Society of Anesthesiologists, ASA)分级、肝功能Child-Pugh 分级等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 两组患者一般资料比较

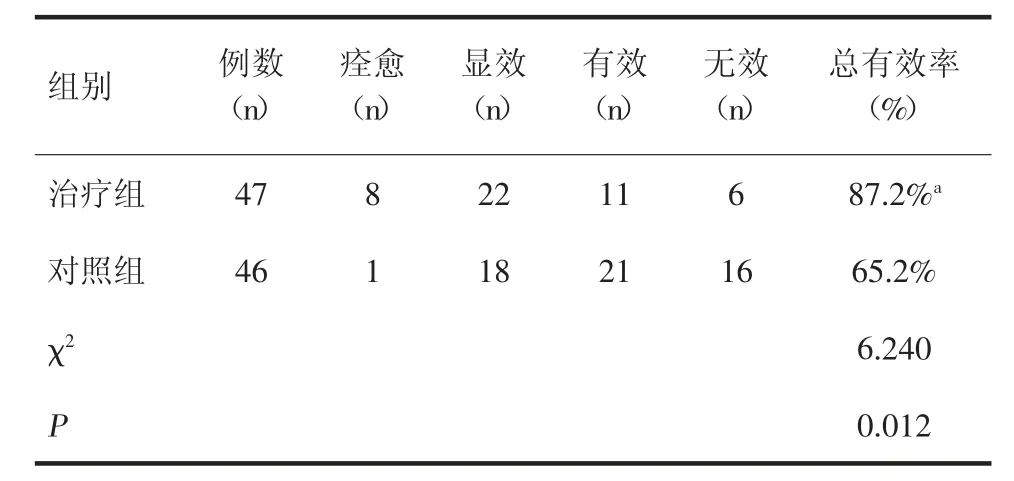

2.2 临床疗效 治疗组有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者有效率比较

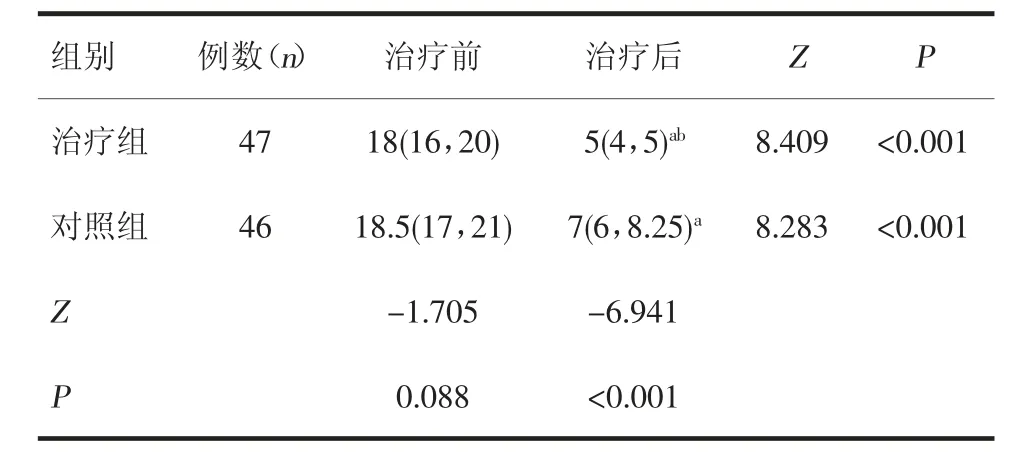

2.3 中医证候评分 治疗前,两组间中医症状量化总评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),治疗后,两组在中医临床症状改善方面均有效,且治疗组中医症状量化评分低于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组中医临床症状量化总评分比较[M(P25,P75)]

表4 两组中医临床症状量化总评分比较[M(P25,P75)]

2.4 生化指标 与术后第1 天比较,两组患者解除胆道梗阻后第7 天TBIL、DBIL、ALT、GGT、血TBA 均有所降低(P<0.05),与对照组比较,治疗组降低更加明显(P<0.05);两组患者尿TBA、24 h 尿量均增加(P<0.05),与对照组比较,治疗组增加更加明显(P<0.05)。

2.5 不良反应发生率 对照组有1 例消化不良、1例恶心,而观察组有1 例消化不良、1 例恶心、1 例口干,两组不良反应发生率分别为6.38%、4.35%,组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

中医并无“阻塞性黄疸”的论述,其相关疾病散见于“胁痛”“黄疸”等相关论述。张仲景对湿热内阻致黄之病机总结性提出“诸病黄家,但利其小便”的治疗原则。其中代表方剂,如清热利湿之茵陈蒿汤、茵陈五苓散等。宋·窦材也指出阳黄实证的治则为清湿热、利小便。元·朱丹溪在《丹溪心法·疸三十七》中最早明确分辨出湿热轻重、多少,并照顾兼证,据此加减用药。明·王肯堂在《证治准绳·黄疸门》中又说“大法利小便,除湿热”。另外,明·张景岳在《景岳全书·黄疸》中又说:“阳黄证多以脾湿不流,郁热所致,必须清火邪、利小水,火清则溺自清,溺清则黄必尽退”。对于具体如何选择清热利湿的方剂,清·李惺菴在《证治汇补·黄疸》中记载:“病属里证便闭者,攻之;溺涩者,利之;二便利者,清解之”。总体来说,针对湿热内阻致黄之病机,历代医家多采用“导邪外出”的方法,其中“利其小便”使“黄从小便出”是其中最受推崇的治疗方法。

胆汁淤积因胆汁分泌和排泄受损,导致肠道内胆汁缺乏,肝脏和体循环中潜在的有毒胆汁酸积累[8]。胆管水平的胆汁分泌和排泄受损可由阻塞以及炎性过程引起,其中最主要、最常见的原因即为阻塞性黄疸[9-10]。P450 3A4 酶(cytochrome P450 family 3 subfamily A member 4,CYP3A4)将胆汁酸羟基化后转化为更具亲水性的化合物[11]。除羟基化外,由尿苷二磷酸葡萄糖醛酸基转移酶 1A1(UDP glucuronosyltransferase family 1 member A1,UGT1A1)催化的胆汁酸缀合反应是胆汁酸解毒的重要机制。胆汁酸醛化后变为极性,其水溶性增高可加速肾脏排泄[12]。多药耐药相关蛋白(multidrug resistance-associated proteins,MRPs) 介导了胆汁酸的肝细胞及肾小管细胞基底外侧主动转运,在消除肝细胞解毒产物中起着核心作用[13-14]。阻塞性黄疸引起的胆汁淤积症与正常肠肝循环的中断有关,胆汁酸肝脏代谢和肝脏中胆汁酸的基底外侧流出增加,然后通过肾脏清除。

本研究结果提示,丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片可以改善阻塞性黄疸热重于湿证患者术后的黄疸及肝功能指标,但速度相对缓慢;合用茵陈蒿汤后可增强对阻塞性黄疸热重于湿证患者胆道梗阻解除后肝功能的改善作用。阻塞性黄疸发生后,患者可出现明显的小便量少症状,在解除胆道梗阻后,对照组给予常规治疗,患者小便量少症状可有所改善,试验组给予茵陈蒿汤治疗,可明显缓解小便量少症状;给予茵陈蒿汤治疗后,试验组尿液胆汁酸明显升高,血胆汁酸降低,这与王伊雯等[15]在大鼠实验中的研究结果一致。《内经·灵兰秘典论》曰:“膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出矣。”热与湿结,气化失司,正津不布,若津液不下行,则小便不利。又因热蓄于内,水行则涩,亦可致小便不利。小便不利,热、湿下行之路不畅,若散漫于肌肤则“身黄如橘子色”。服茵陈蒿汤后“小便当利”,湿热之邪亦随之下泄,即“黄从小便出”。本研究综合临床症状与实验指标,进行疾病疗效评价,治疗后两组中医症状量化总评分均有所降低,但治疗组中医症状量化评分低于对照组;疾病治疗总有效率治疗组优于对照组。

综上所述,阻塞性黄疸热重于湿证患者胆道梗阻解除后,常规治疗配合茵陈蒿汤可以促进患者胆汁酸肾脏排泄,加速黄疸消退,保护肝功能,有效改善患者中医临床症状,提高患者的临床治疗有效率。