唐宋墓葬中的猫及相关问题

耿 超

(河北大学 宋史研究中心,河北 保定 071002)

家猫是地球上发展最成功的兽类之一,在人类历史进程中起着重要的作用。对考古遗址中出土猫的研究不仅可以梳理猫的发展演变,也可以加深对人与猫的关系及古代人类生活方式的认识。本文主要着眼于唐宋时期(包括辽金)墓葬中出土的猫骨、猫瓷塑及砖雕与壁画中的猫形象,结合文献资料,分析猫在唐宋时期的功能作用与文化内涵,并进一步探讨唐宋时期的日常生活与文化生活。

一、唐宋墓葬中的猫

唐宋时期,猫与人的关系非常密切。猫在墓葬中主要以三种方式出现。

(一)殉葬宠物

河南濮阳建业世和府唐墓M3、M6、M7等墓[1],墓葬年代为唐代中晚期,均在墓室中发现了家猫的骨骼,这些猫应是人们有意识埋葬的。河南省新乡市红旗区公村宋代墓地中的2012XJZM4为仿木结构砖室墓,由长方形斜坡墓道、墓门和墓室组成,墓室平面为圆角方形,在墓室靠北墙用青砖砌有棺床,墓主人仰身直肢,位于棺床上,头向东,面向左。在棺床南部发现一批动物骨骼[2],经重庆师范大学科技考古实验室鉴定与研究,这批动物骨骼属于家猫,为同一个家猫的个体[3]。这只猫应是墓主生前饲养的宠物,被特意殉葬在墓主身旁,以继续陪伴墓主。

沈阳新民偏堡子遗址位于辽宁省新民市张屯乡偏堡子村,2010年7月—9月,沈阳市文物考古所、吉林大学边疆考古研究中心和新民市文物管理所联合对该遗址进行了发掘[4],发掘区域分为Ⅰ、Ⅱ两区,在第Ⅰ区的三层、四层为辽金文化层,发现动物骨骼标本482件,其中家猫的骨骼标本37件,至少属于一只家猫。在辽金文化层发现的家猫,应是死亡后被主人随意埋葬的结果。

(二)猫瓷塑

唐宋时期,随着陶瓷业的发展以及人们对动物喜爱的加深,各个窑口的动物瓷塑产品逐渐增多。邢窑博物馆藏有一件唐代白釉卧猫(图1),系捏塑而成,猫趴卧在带有编条的垫上,尾巴后肢团在一起,仰头瞪目[5]275。在唐宋墓葬和遗址中,猫形象的陶瓷塑也不断被发现。河南安阳西郊晚唐墓中出土一只瓷猫,“直立仰头,颈系铃铛,豆青色,通高4.5厘米”[6]。同出器物还有瓷犬、瓷羊、瓷马与瓷塑儿童等,这些瓷塑憨态可掬、趣味盎然,概为摆件或儿童玩具。唐代长沙窑生产的猫形瓷哨,双眼圆鼓,颈下套有铃铛,乳状四足,腹部有吹孔[7]91。洛阳市东明小区C5M1542唐墓为夫妇合葬墓,墓中出土猫形绿松石饰一件,猫双目平视,双耳直立,尾巴向下卷曲,作俯卧状[8]。猫为人们喜爱的动物,把绿松石饰品做成猫的形状,反映了时人的审美观念。

图1 唐代白釉卧猫[5]275

成都金河路古遗址中灰坑H4开口第2层下,打破第4、5层以及J4。H4中出土崇宁重宝一枚,表明其年代概为北宋时期[9]。该灰坑中出土有瓷塑13件,其中猫2件,一件泥质灰陶,头尾相趋,团为圆形,中空,身上毛及头部嘴、眼刻画清晰,直径3.6~4.4厘米,高2.2厘米。另一件灰褐胎,酱釉,匍匐状,中空,长6.7厘米、高2.5厘米。

宋金时期还出现了猫形枕,宋人杨万里在诗《新暑追凉》中提到了猫枕:“去岁冲炎横大江,今年度暑卧筠阳。满园无数好亭子,一夏不知何许凉。待等老夫亲勘当,更招幽鸟细商量。朝慵午倦谁相伴,猫枕桃笙苦竹床。”[10]卷二十五237比猫形枕更为常见的是以猫为装饰题材的瓷枕。如:湖北省荆门市掇刀区双喜宋墓出土一件宋代卧女荷叶三彩枕[11](图2),该枕通高14.6厘米,长33.5厘米,现藏于荆门市博物馆。枕面呈荷叶形,枕身为一女子抚幼猫侧卧在曲边床上,女子面容娴雅,右手持香囊置于头部右侧下,左手抚摸于猫背。猫为黄灰色,翘首睁目,四足伏地,长尾曲于腹旁,形象生动地表现了女子抚猫的温馨休闲场景。石家庄市博物馆藏有一件金代井陉窑的白瓷戳印填彩四猫纹枕(图3),1957年春出土于石家庄市范村南省二建公司工地。该枕为长方形,两端微翘,枕面刻画大小两组双框纹做边框,其内戳印卷草纹,框内两侧和中心分别戳印一朵和四朵花纹为配饰,在配饰之间戳印四只小猫,头向左侧卧,十分可爱[12]353。深圳望野博物馆藏有一件金代河津窑瓷枕[13]182(图4),该枕呈八边形,主题纹饰为“花猫衔雀”。台北鸿禧美术馆藏有一件白地黑彩猫蝶纹枕[14],呈如意形,枕长30厘米,宽29.4厘米,通高18.6厘米。全器涂白色化妆土,主题纹饰为颈部有丝带的家猫与上方飞舞的蝴蝶。

图3 金代白釉四猫纹枕[12]353

图4 “花猫衔雀”纹枕[13]182

(三)砖雕与壁画中的猫

墓葬中砖雕与壁画以猫为饰,最早出现于晚唐墓,北宋中期以后更为多见。据现有考古资料的不完全统计,唐宋墓葬中共有29座仿木结构砖室墓中出现了猫的形象。为了探讨的方便,列表于下(表1)。

表1 唐宋墓葬中猫的形象

由上表可知,出现猫形象的墓葬均在河南、河北、山西、山东等北方地区,墓主人身份除河南安阳地区的三座晚唐墓与山西大同辽代许从赟夫妇墓墓主身份为官吏外,其余墓主均为富民阶层或地方乡绅,但这并不意味着宋代只有富民阶层热衷于养猫。猫形象只在宋代富民阶层墓葬中出现或与此时期的墓葬制度的变化有关。秦大树先生曾指出,仿木结构砖室墓自晚唐开始流行,历经五代至北宋前期,使用仿木结构装饰的主要是帝后和品官贵胄等。约在北宋中期,这种仿木结构装饰开始被平民阶层使用,而大型的品官贵胄墓中不再使用仿木结构装饰,逐渐变为壁面毫无装饰[39]142-143。

唐宋时期,从宫中到士大夫家庭,甚至民间一般家庭,都喜养宠物。关于唐代宫廷中养猫,在文献中有诸多记载。《旧唐书·高宗废后王氏传》:“永徽六年十月,废后及萧良娣皆为庶人,囚之别院。武昭仪令人皆缢杀之。……庶人良娣初囚,大骂曰:‘愿阿武为老鼠,吾作猫儿,生生扼其喉。’武后怒,自是宫中不蓄猫。”[40]卷五十一2170但《朝野佥载》曰:“则天时,调猫儿与鹦鹉同器食。”[41]卷五117武则天出于恐惧,可能有一段时间下令宫中禁猫,但很快宫中又恢复了对猫的豢养。《梦粱录》有载:“猫,都人畜之,捕鼠。有长毛,白黄色者,称曰狮猫,不能捕鼠,以为美观,多府第贵官诸司人畜之,特见贵爱。”[42]卷十八279南宋许多显贵甚至皇室都热爱饲养狮猫,秦桧孙女崇国夫人豢养的狮子猫走失后,命令临安府寻找,到了期限还未找到,“府为捕系邻居民家,且欲劾兵官。兵官惶恐,步行求猫,凡狮猫悉捕致,而皆非也”[43]卷三32。为了一只猫不惜劳兵伤民,反映了崇国夫人对猫的宠爱和重视。

砖雕与壁画中的猫多出现在备宴图、宴饮图、侍儿图、捣练图等日常生活场景中,毛色有黑、白、黄、花等颜色,具体位置在窗下、几下、桌子或椅子上,有的位于人物的脚旁。猫的颈部大都系有带子或颈圈与铃铛等饰物,如:汾阳东龙观金代墓葬M5壁画中的猫颈系丝带(图5),表明猫作为宠物已成为人的亲密伙伴,被观赏和逗玩。壁画中的猫姿态各异,有的俯卧,有的蹲坐,有的呈奔走跳跃状。山西大同东风里辽墓中的猫口衔绣球(图6),辽军节度使许从赟夫妇墓壁画中的猫在扑捉绣球,河南巩义涉村宋代壁画墓中的猫回望鸟笼,生动形象,体现了古人对于猫的喜爱。邓广铭先生指出“宋代是我国封建社会发展的最高阶段,两宋期内的物质文明和精神文明所达到的高度,在整个封建社会历史时期之内,可以说是空前绝后的”[44]。随着生产力发展,社会经济繁荣,财富积累增加,为休闲娱乐的发展提供了良好的物质条件。“今也里巷之中,鼓吹无节,歌舞相乐,倡优扰杂角抵之戏,木棋革蹴,养玩鸟兽。”[45]卷十六139至宋代,养猫已成为一种社会风尚。

图5 汾阳东龙观金墓M5壁画[34]

图6 大同东风里辽墓壁画[31]

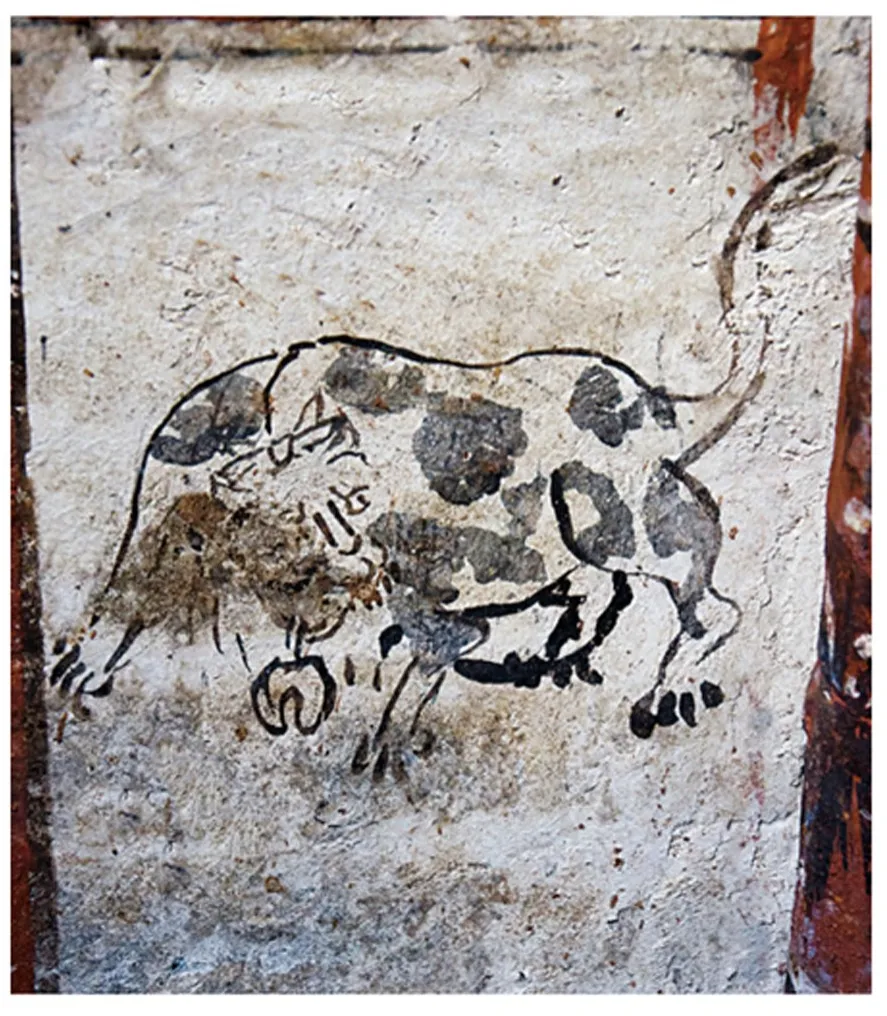

河南登封黑山沟(图7)、山西长子南沟金墓(图8)、山西侯马金墓65H4M102等墓葬壁画中绘有“猫口含雀”图,瓷枕纹饰中也有“黄猫衔雀”,可见“猫雀图”为宋金时期流行的绘画题材。袁泉先生认为“猫雀”喻“耄耋”,象征长命寿考[46]。笔者认为,此说或可待商榷。猫喜欢追逐猎捕鸡、雀、蝉、蝶等有翅善飞的禽虫,为天性使然。山西介休洪山窑址出土一件印花陶范[47]158,上刻花卉纹,花间两小儿游戏,一小儿手持一鸟,另一小儿双手捺猫,防止猫捕鸟,姿态生动,惟妙惟肖。据动物学家统计,在美国,家猫(大部分是流浪猫)每年会杀死大约24亿只鸟类和23亿只小型哺乳动物[48]22。窃以为,墓葬中的“猫雀图”应是生活情境的再现,与壁画中猫口含“雀”“绣球”“蝉”与等功能相同,均为猫的玩具。

图7 河南登封黑山沟宋墓壁画[17]

图8 山西长子南沟金墓壁画[36]

二、猫的职能与文化内涵

猫最初的职能与人的生计活动相关,即捕田鼠以护庄稼。《礼记·郊特牲》:“古之君子,使之必报之。迎猫,为其食田鼠也;迎虎,为其食田豕也。迎而祭之也,郑玄注:迎其神也。”[49]卷二十六1454古人迎接猫神,是祈祐能消灭田鼠,保护庄稼。猫与虎并称,所迎之猫应为野猫或猫科动物。正是捕鼠的功能促使猫被驯化,从野外走入了室内,成为人类家庭的一部分。唐宋时期,捕鼠作为猫的本能依旧为人们所重视,《宋史·苏轼传》载:“养猫以去鼠,不可以无鼠而养不捕之猫。”[50]卷三三八1081-1082黄庭坚《乞猫诗》曰:“秋来鼠辈欺猫死,窥瓮翻盆搅夜眠。闻道狸奴将数子,买鱼穿柳聘衔蝉。”又如宋代释如珙《偈颂三十六首》:“鼓声咬破七条,只着偏衫去也。老鼠满地走,拖取猫儿来。”[51]卷十七313对于文人而言,猫捕鼠不仅能保护粮食衣物,也可保护书籍。据史料记载,陆游藏书丰富,但屡遭鼠咬破坏,“检校案上书,狼藉鼠啮迹”,后来求得一猫,使鼠患得以解决。“猧子解迎门外客,狸奴知护案间书”“裹盐迎得小狸奴,尽护山房万卷书”等诗句均表达了陆游获猫护书后的欣喜之情。梅尧臣《祭猫》言:“自有五白猫,鼠不侵我书。”由此猫走入了书斋,被赋予了文化功能,除捕鼠护书外,还能为文人消除精神疲劳,消磨无聊时光,甚至充当文人交往的媒介,宋代文人留下了大量有关赠猫、乞猫及送猫的诗句[52]。猫的捕鼠护书功能以及文人对猫特定的情感想象结合在一起,塑造出了一种雅的生活情境,猫也逐渐成为雅文化的表征。

猫对人类的吸引力,不仅是由于捕鼠的实用价值,猫天性独立、爱干净,呆萌的脸庞、圆圆的眼睛、柔软的皮毛,以及与人类情感交流互动的能力,促使它们融入了人类的生活。唐宋时期,猫对人的陪伴、精神慰藉功能逐渐显得更为重要。这在文献资料中也有诸多记载。《南部新书》记载:“大夫张抟爱养猫,不但为所养各色宠物猫“自制佳名”,而且“每视事退,至中门,数十头拽尾延脰盘接,入以绛纱为帷,聚其内以为戏,或谓抟是猫精”[53]庚105。描绘了一幅主人与群猫玩耍嬉戏的场景,可见张抟已经把猫作为日常生活中的亲密伙伴,通过与猫的玩耍互动获取身心的愉悦与闲适。吴自牧《梦粱录》亦载,“二十五日,士庶家煮赤豆粥祀食神,名曰‘人口粥’,有猫狗者,亦与焉”[42]卷六87,是说煮粥祀神时,把猫也算作家庭成员。宋人洪迈《夷坚志》载,“桐江民豢二猫,爱之甚,坐卧自随,但日观其食饥饱,暮夜必藉而寝。或持置怀抱间,摩手拊惜。出则戒婢谨视之”[54]夷坚三志辛1381,把对猫的宠爱体现得淋漓尽致。即便是不捕鼠之猫,也能得到主人的关爱。胡仲弓《睡猫》言:“瓶中斗粟鼠窃尽,床上狸奴睡不知。无奈家人犹爱护,买鱼和饭养如儿。”[55]68册39806

宿白先生曾指出“墓葬壁画题材虽然不一定即是墓主人现实生活的完全如实之写真,但必然可以反映当时社会生活的片段”[24]104。唐宋墓葬壁画中发现了大量猫形象,表明养猫已成为当时的社会风尚。猫在壁画中出现的场景多样,梳妆图、女红图、备宴图、宴饮图、侍婴图、捣练图、劳作图及供奉图等居家生活场景中均有猫的身影,可见猫已被人们当作家庭中的伴侣,是日常生活中不可缺少的部分,无论是生产劳作还是休息娱乐都少不了猫的陪伴。河南荥阳北宋砖室墓出土的石棺右侧第一组线刻图案为宴饮观杂剧图,墓主人夫妇恭手端坐在椅子上,前面为一长方桌,桌前四人在表演杂剧,猫蹲卧于墓主人所坐椅子之后。河南洛阳市宜阳县金代壁画墓西北壁绘二人席地而坐,竹下对饮,猫侧卧于酒壶旁。猫尤为得到深闺中女性的喜爱,荆门博物馆收藏的宋代卧女荷叶三彩枕,表现了女子静卧抚猫的休闲惬意生活。河北省井陉柿庄M5西北壁砖雕小柜及剪刀与熨斗等缝纫用具,柜旁站立一名女子,女子肩右侧墨绘一只小猫。河南鹤壁故县北宋壁画墓中也有木桌、剪刀、熨斗与猫的组合。有学者认为墓葬中剪刀与熨斗的组合为时人对家庭中女性角色、行为的折射[56],其说可从。猫的参与使女子沉闷的庭院生活更温馨有趣。此时期,养猫已成为一种别具意趣的生活文化,人们通过养猫来寄托情感,丰富日常生活,彰显审美与人生追求,同时也注重对猫细致入微的观察,对猫的生活习性与喜好的认识也不断加深。

三、结语

唐宋墓葬中不只发现作为宠物殉葬的猫、猫瓷塑,砖雕与壁画中也出现了大量的猫形象,且出现场景多样,在梳妆图、女红图、备宴图、宴饮图、侍婴图、捣练图、劳作图及供奉图等居家生活场景中均有猫的身影,毛色有黑、白、黄、花等,具体位置在窗下、几下、桌子或椅子上,有的位于人物的脚旁①虞云国先生指出:“宋代社会经济与生活风俗研究是亟须借助图像美术的。这是基于研究历史上的社会经济与生活风俗,往往涉及物化的具象。”参见虞云国:《图像视域与宋史研究》,《河北大学学报(哲学社会科学版)》2019年第1期。。“猫雀图”应是生活情境的再现,壁画中猫口含之“雀”与“绣球”“蝉”等功能相同,均为猫的玩具。

唐宋时期,猫的捕鼠功能依然为人们所重视,对于文人而言,猫捕鼠不仅能保护粮食,也可保护书籍。猫的捕鼠护书功能与文人对猫特定的情感想象结合在一起,塑造出了一种雅的生活情境,猫也逐渐成为雅文化的表征。此时期,随着生产力发展,社会经济繁荣,财富积累增加,为休闲娱乐的发展提供了良好的物质条件。而猫的外表、天性及与人类情感交流互动的能力,也促使它们走入了人类的生活,改变了古人的生活方式。对唐宋墓葬中的猫及猫形象的探讨既从动物考古学的视角考察了人与猫的关系,也深化并推进了唐宋时期日常生活史与文化史的研究。