巷道爆破环间延时对岩石抛掷距离的影响*

冯银,陈辉

(新疆大学,新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐 830046)

0 引言

在地下矿山巷道爆破中,相关研究表明,不良的岩石抛掷会造成爆堆分散、设备损坏、掘进速度降低和成本增加[1]。对岩石抛掷的研究可以追溯到C.W.Liningston爆破漏斗模型,该模型揭示了炸药放置深度对岩石抛掷的影响[2]。此外,相关研究表明,岩石抛掷受多因素控制,如炮孔倾角[3-4]、炸药单耗[3]、岩石特性[5]等。

目前,中国数码电子雷管基本全面开展应用,越来越多的研究表明,环间延时对岩石破碎具有重要作用。宗琦等[6]建立了延迟时间的计算公式,通过模型试验和工业试验验证了公式的正确性和合理性,研究表明,适当增大延迟时间可以改善破碎效果和减少抛掷作用,提高掘进速度和降低成本。许绍明等[7]通过增大辅助掏槽眼和掏槽眼间起爆延迟时间,减小了岩石抛掷距离,利于装载作业。根据岩石爆破机理,上述研究主要从自由面形成原理和足够的补偿空间去确定环间延时,并不能解释环间延时对岩石抛掷的影响机理和规律。

基于上述分析,基于碰撞过程中的运动和岩石的爆破过程,建立了环间碰撞巷道爆破模型,分析了环间延时对岩石抛掷的影响。然后再进行现场爆破试验,探究环间延时对岩石抛掷的影响。

1 原有巷道掘进爆破方案

备战铁矿由露天开采转为挂帮矿开采。矿石的金属矿物主要为磁铁矿,其次为黄铁矿、磁黄铁矿,少量闪锌矿、黄铜矿,矿岩岩性主要以绿帘石化矽卡岩、磁铁矿化矽卡岩、晶屑凝灰岩为主,平均单轴抗压强度为65.94 MPa,平均单轴抗拉强度为8.73 MPa,矿岩具体力学参数见表1。根据钻孔RQD 值统计结果:矿区大部分岩体完整性为差至中等,岩石质量为中等,质量等级为Ⅲ至Ⅳ级。

表1 矿岩物理力学参数

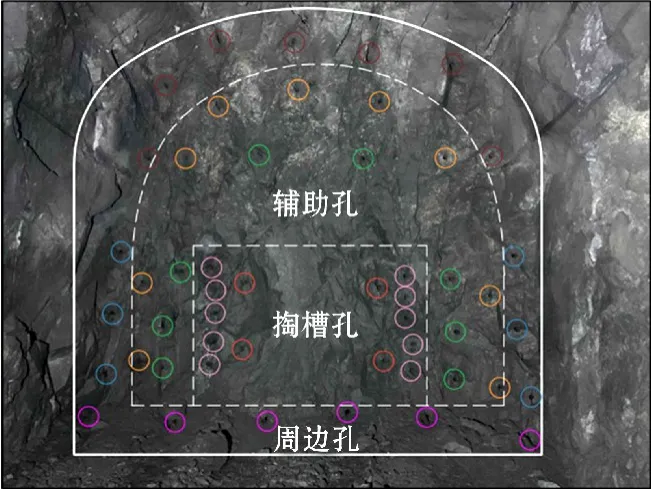

试验区域巷道断面尺寸为4.2 m×4.0 m。该处原有巷道掘进爆破设计见表2和图1,采用双楔形掏槽和光面爆破开挖,钻孔设备采用手持式凿岩机,共50个炮孔,除周边眼和上部断面炮孔为直眼,下部断面其余炮孔为斜眼,与掌子面的夹角(θ)从巷道断面中线沿水平方向到断面轮廓线逐渐增加。炸药采用2号岩石乳化炸药,单次爆破消耗220卷,共计66 kg。雷管使用雪峰公司生产的数码电子雷管和普通导爆管雷管,单次爆破消耗50发雷管,其中数码电子雷管爆破方案采用环间延时爆破,环间延时时间为100 ms。雷管延时误差为1~2 ms,具有较高的精度,满足此次现场试验的要求。故试验雷管采用数码电子雷管,在原有爆破方案下设置不同的环间延时时间,研究环间延时时间对岩石抛掷的影响。

图1 原有巷道掘进爆破方案(单位:mm)

表2 原有巷道掘进爆破参数

2 岩石抛掷理论分析

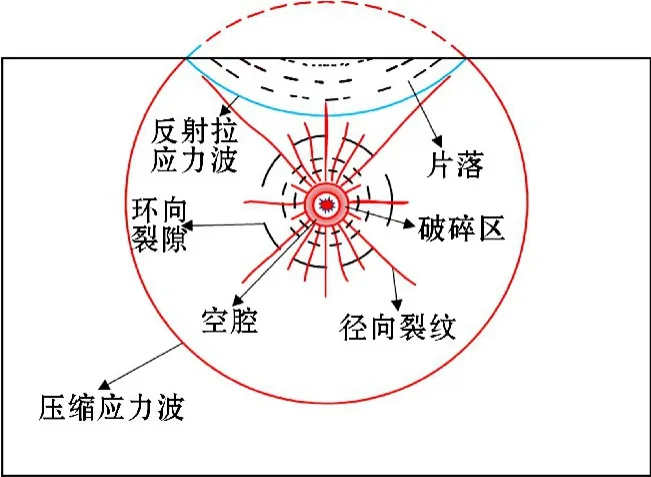

2.1 岩石抛掷机理

目前公认的岩石爆破理论是应力波与爆生气体相互作用理论,如图2所示,岩石在冲击波的作用下形成空腔和破碎区。衰减成压缩应力波,使得岩石产生环向和径向裂隙,同时爆生气体膨胀使得裂隙扩展。应力波到自由面反射形成拉应力波,使得自由面附近出现片落现象和裂纹进一步扩展,或者以地震波的形式传入远端。最后在爆生气体作用下岩石被抛掷。相关研究表明,应力波对岩石抛掷作用较小,主要还是爆生气体的作用[8-9]。根据自由面的形成时间,哈努卡耶夫认为后爆炮孔以先爆破孔刚好形成爆破漏斗,且爆岩脱离岩石形成0.8~1.0 cm 宽的裂缝时起爆为宜[10]。

图2 岩石与爆炸荷载相互作用机理

式中,t1为弹性波传到自由面并返回的时间,s;t2为形成裂缝的时间,s;t3为破碎岩石离开岩体一定距离的时间,s。

基于此,将t1与t2总时间认为是炸药起爆后自由面形成的时间,在冲击波和爆生气体的作用下裂缝已经完全形成,具有明显的爆破漏斗轮廓线;将t3作为岩石抛掷一定距离的时间。爆生气体继续膨胀将碎石抛掷出一定距离,直到爆破完成。

2.2 碰撞理论

本文基于非对心碰撞理论模型分析了碰撞过程中的运动。如图3所示,假设有A、B 两小球,质量分别为mA和mB,小球具有非弹性性质且表面粗糙。为了方便讨论,假定B 静止不动,A 取A、B 的相对速度v向B运动。

图3 非对心碰撞理论模型

如图3所示,非对心碰撞时相对速度的方向与两球中心连线的夹角为,水平和竖直方向的分量分别为v x和v y,v x=vcosθ,v y=vsinθ。分别在水平和竖直方向上讨论碰撞时的能量损耗。

在水平方向与正撞模型相似,在碰撞时间内,将产生轴力FNA和FNB。其中FNA使得物体A 的水平速度先减小,可能减小到0再反向增加到VAx,但不会超过原来的速度[11]。FNB使得物体B 的水平速度增加到VBx。

在竖直方向,在碰撞时间内物体A、B 发生相对运动,将产生摩擦力F fA和F fB,且F fA=F fB=μFN,摩擦力F fA使得物体A 竖直方向的速度减少为VAy,F fB使得物体B竖直方向的速度增加到VB,同时摩擦力F fA和F fB分别使得物体A、B 产生旋转(ωA和ωB),故y方向上碰撞后部分动能主要转化为热能和角动能,而热能和角动能不利于物体的抛掷。

由上述分析可知,小球在碰撞作用下,某一方向的速度可能增加或者减少。而这种碰撞作用可能改变岩石的抛掷。

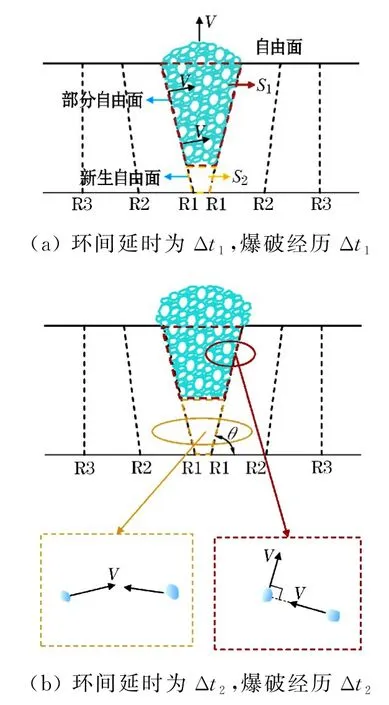

2.3 基于环间爆岩碰撞的巷道掘进爆破模型

基于碰撞理论和岩石抛掷过程,建立了环间爆岩碰撞的巷道掘进爆破模型,分析环间延时对岩石抛掷的影响,如图4(a)所示。其中R1、R2、R3分别代表掏槽眼、辅助眼和周边眼;S1为R1起爆后未抛出的碎石的空间,S2为新的补偿空间,为了便于分析,定义原有自由面为自由面,S2区域与R1的共有部分为新生自由面,S1区域与R1的共有部分为部分自由面。假设每环所用炸药量相同,两环碎片的移动速度大小相同和自由面产生的时间相同,即碎石所具有的动能相同。

图4 不同环间延时巷道爆破模型

如图4(a)所示,环间延时为Δt1,爆破后经历Δt1的时间。由最小抵抗线原理可知,R2起爆后与S1区域相临的岩石沿部分自由面抛掷,S2处的岩石向新生自由面抛掷。当延时时间增加时,取Δt2>Δt1,如图4(b)所示,爆破后经历Δt2的时间。在S1区域,R2起爆后爆岩在部分自由面碰撞R1起爆后的爆岩,根据碰撞理论,在碰撞作用下R1爆岩在垂直于自由面方向速度增加,抛掷更远。同理可知,在S2区域同环间的爆岩碰撞并不会使得R2的爆岩垂直于自由面方向的速度增加。由此可知,S1区域更利于岩石抛掷,可以看出延时时间Δt2相比于Δt1,S1区域逐渐减小,S2区域逐渐增加,故随着环间延时时间的增加,岩石抛掷距离会逐渐减小。同时还应注意当环间延时足够小时,岩石的抛掷作用可能会减弱,这是因为R1起爆后可能还未形成部分自由面,此时R2的爆岩会受到岩石的夹制作用,甚至可能导致巷道掘进爆破失败。

3 现场爆破试验

3.1 试验方案

为了探究环间延时时间对爆堆形态的影响,在矿山原有爆破设计基础上,将环间延时时间分别设置为50 ms、100 ms、150 ms、200 ms、500 ms,除环间延时时间不同,其余爆破参数均相同,如炮孔分布、起爆顺序以及对应孔装药量等参数均相同。现场炮孔的布置如图5所示。

图5 现场炮孔的布置

3.2 试验区域

测试区域如图6所示。本次研究选择在备战铁矿3464平台进行爆破测试。为了能较好地测量爆破后岩石的抛掷距离,需要保证巷道的距离要大于岩石抛掷距离,同时为减少岩性带来的试验误差,选择了JL1(图中紫色区域)作为试验地点(颜色区分见电子版),该试验区域距离主巷有足够的距离且位于成矿区域。JL1 区域进行了50 ms、100 ms、150 ms、200 ms、500 ms共5组环间延时爆破试验。

图6 爆破试验区域

3.3 现场试验数据的获取

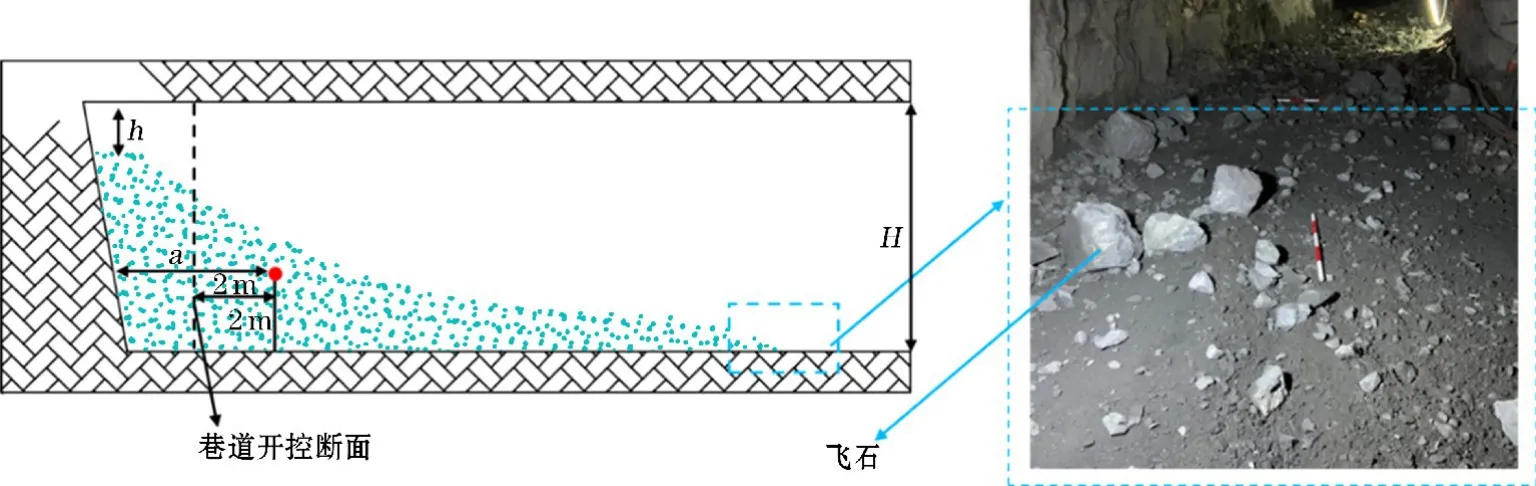

在本次研究中,采用红外测距仪测量岩石抛掷距离。不仅获取了岩石的抛掷距离数据,还获取了爆堆高度数据以及巷道掘进进尺。如图7所示,岩石抛掷距离不计入飞石抛掷距离,同时根据现场前期的调研,不同环间延时爆破岩石抛掷距离差距较大,故距离收集时取整数。对于爆堆高度的获取,先在爆堆最高点测量其到巷道拱顶的距离h,则此时的爆堆高度为巷道高度H-h。对于掘进进尺的获取,在爆破前离巷道断面2 m 和离地2 m 处用红漆标注,爆破结束后测出标注处距新巷道断面的距离a,则巷道进尺为(a-2)m。

图7 岩石抛掷距离、爆堆高度数据及掘进进尺的收集方法

3.4 现场试验结果

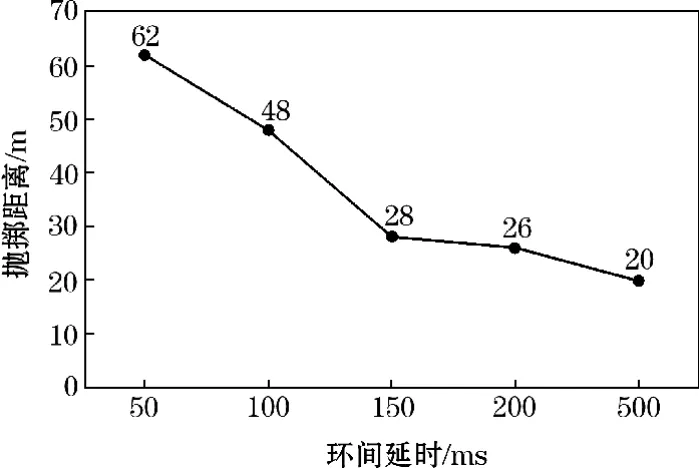

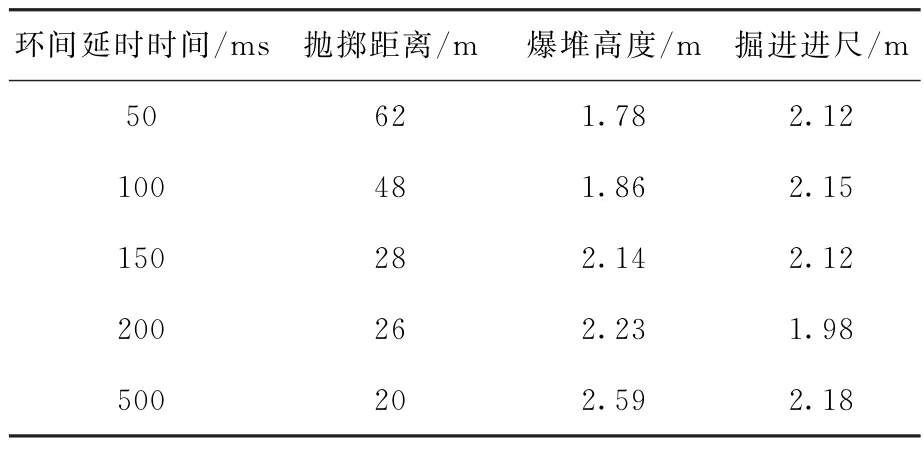

本次试验共收集了5组现场试验数据,每组试验收集3个试验结果数据,整理试验结果得到数据集。试验结果见表3、图8、图9和图10。

图8 环间延时时间与岩石抛掷的关系

图9 环间延时时间与爆堆高度的关系

图10 环间延时时间与掘进进尺的关系

表3 现场试验数据

岩石抛掷距离见表3和图8。从表3和图8可以看出环间延时对延时抛掷具有显著影响,在本次试验中随着环间延时时间的增加,爆破抛掷距离逐渐减小,如环间延时时间为50 ms、100 ms、150 ms、200 ms、500 ms的巷道爆破,抛掷距离分别为62 m、48 m、28 m、26 m、20 m。并未出现本文2.3节提到的环间延时过小导致岩石抛掷减弱的情况,这可能是因为环间延时时间为50 ms时形成了部分自由面,该试验结果符合环间延时对岩石抛掷的影响规律。研究结果表明,在这次试验中延时时间为50 ms的巷道爆破更利于岩石抛掷。

爆堆高度见表3和图9。随着环间延时时间的增加,爆堆的高度逐渐增加,如环间延时时间为50 ms、100 ms、150 ms、200 ms、500 ms的巷道爆破,爆堆高度分别为1.78 m、1.86 m、2.14 m、2.23 m、2.59 m。

掘进进尺见表3和图10。从表3和图10可以看出,环间延时时间对其影响无规律,这可能是由于测量误差导致的,因为爆破后的巷道断面是不平整的。

6 结论

基于碰撞理论和爆破过程分析,建立了环间碰撞的巷道掏槽爆破模型,分析了巷道掘进爆破中环间延时对岩石抛掷的影响,发现环间延时时间的选择可以通过环间岩石碰撞控制岩石的抛掷,随环间延时的增加,岩石抛掷距离越远,但过小的环间延时会减弱岩石的抛掷。通过巷道掘进爆破的环间延时现场试验,得到以下结论。

(1) 环间延时时间能明显地控制岩石的抛掷。环间延时时间为50 ms、100 ms、150 ms、200 ms、500 ms的巷道爆破,抛掷距离分别为62 m、48 m、28 m、26 m、20 m。

(2) 环间延时时间为50 ms、100 ms、150 ms、200 ms、500 ms的巷道爆破,爆堆高度分别为1.78 m、1.86 m、2.14 m、2.23 m、2.59 m。