经椎旁肌间隙入路与经皮入路椎弓根螺钉内固定治疗无神经症状胸腰椎骨折的疗效比较

金耀 卢慧 姜为民 王根林 邹俊 陈洁

胸腰椎骨折是脊柱外科中最常见的损伤,约占脊柱骨折的90%[1-2]。胸腰椎骨折若治疗不当,将严重影响病人的生活质量,甚至致残致畸[3]。目前较为成熟安全的手术治疗方式多采用传统后正中入路[4],但在传统后正中入路的手术过程中,需要广泛剥离以及长时间地反复牵拉椎旁肌肉,使部分肌肉出现缺血或去神经化[5],远期随访时容易出现腰背肌无力、慢性疼痛、僵硬等并发症[6-9]。经椎旁肌间隙入路和经皮入路椎弓根螺钉内固定术与传统后正中入路相比,可以有效地降低对椎旁肌肉的损伤,减少手术出血[5,10-14],相关资料在国内外已有充分研究,而这两种术式在椎弓根螺钉置入精确度方面的差异则鲜有报道。为此,笔者采用回顾性病例对照研究分析苏州大学附属第一医院2017 年2 月至2018年10月收治的59例无神经症状的单节段胸腰椎骨折病人的临床资料,比较椎旁肌间隙入路和经皮入路椎弓根螺钉内固定术的疗效。

资料与方法

一、纳入标准和排除标准

纳入标准:①具有明确的脊柱外伤史;②受伤时间小于2 周的新鲜骨折;③经X 线、CT、MRI 等辅助检查确诊为胸腰段椎体(伴附件)的骨折;④无明显神经症状。

排除标准:①胸腰椎骨折脱位或骨折块进入椎管,有明显神经受压症状;②骨质疏松性椎体压缩性骨折;③骨折椎体数≥2 个;④合并有严重的器质性疾病、精神疾病及严重的其他全身性疾病者。

二、一般资料

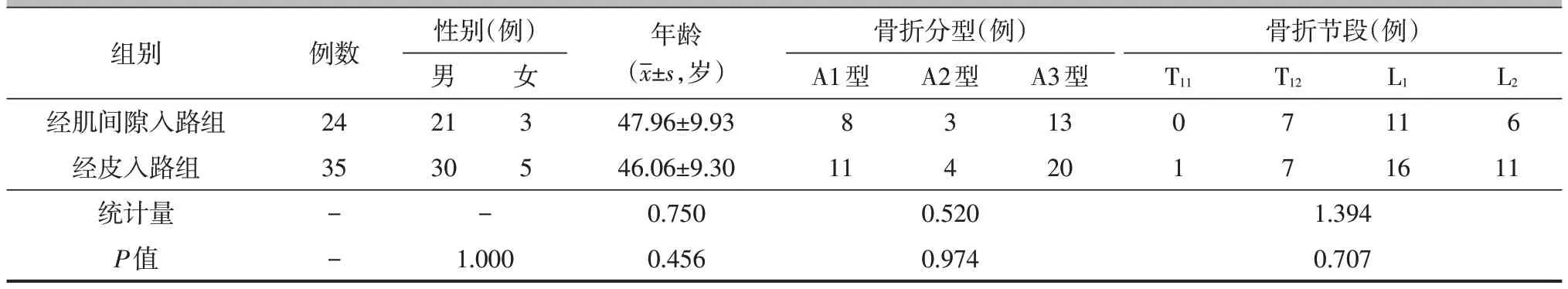

共纳入胸腰椎骨折病人59 例,其中男51 例,女8例;平均年龄为46.8岁(19~67岁)。骨折分型:A1型19例,A2型7例,A3型33例;骨折节段:T11椎体1例,T12椎体14例,L1椎体27例,L2椎体17例。经肌间隙入路组24 例,采用经椎旁肌间隙入路;经皮入路组35例,采用经皮入路,两组病人一般资料比较,差异无统计学意义(P<0.05,表1)。本研究获苏州大学附属第一医院医学伦理委员会批准(2023伦研批第065号)。

表1 两组胸腰椎骨折病人一般资料比较

三、治疗方法

所有病人入院后予绝对卧床,完善相关术前检查,排除各项手术禁忌证,术前仔细核对病人临床资料。

经肌间隙入路组手术方法(T12为例)。全麻成功后,病人取俯卧位,“C”型臂X线机透视定位T12椎体并作标记。常规消毒铺巾,清点器械及敷料并记录。以T12为中心作腰背部后正中线纵向切口,长10~12 cm,依次切开皮肤、皮下组织,向两侧稍作剥离。旁开棘突约2 cm切开筋膜,钝性分离最长肌及多裂肌,牵开最长肌及多裂肌,从两肌间隙显露T11、T12、L1关节突。以人字嵴顶点,结合横突中点及上关节突外缘为定位点依次钻孔、探道,在T11、T12、L1置入6 枚椎弓根定位导针,术中透视位置良好。取出定位针,沿钉道依次置入6枚椎弓根螺钉,再次透视确认椎弓根螺钉置入深度及位置满意。置入经预弯的连接棒,拧紧螺钉复位骨折椎体前柱,松开尾帽并适度撑开复位骨折椎体中后柱,锁紧尾帽。透视见T12椎体复位满意,冲洗切口,彻底止血,清点器械及敷料无误后,逐层关闭伤口。

经皮入路组手术方法(T12为例)。全麻成功后,病人俯卧于Jackson 碳素纤维床上,体表画出标志线,常规消毒铺巾。在后正中线T12棘突水平作一长约2.5 cm 纵行切口,显露T12棘突,将参考架夹具固定在T12棘突上。“O”型臂X 线机进入第一次扫描获取术中三维影像,并将影像资料传输至StealthStation 导航系统中。在体表移动Passive Planar Probe,通过3D 影像导航系统确定椎弓根螺钉进钉点处的皮肤切口位置,用尖刀作一长约2.0 cm切口,置入已经注册的Universal Drill Guide,调整头尾侧倾角和内外侧倾角,使其投影在矢状面及横断面导航影像上均通过椎弓根轴线。经Universal Drill Guide 电钻钻孔,插入导丝,沿导丝攻丝,在T11、T12、L1依次置入6 枚螺钉。经皮下置入经预弯的连接棒,沿螺钉延长杆先拧紧伤椎和远端尾帽,然后进行撑开,恢复椎体高度,再拧紧近端螺钉尾帽。再次透视扫描,确认椎弓根螺钉位置准确,骨折复位良好。冲洗切口,彻底止血,清点器械及敷料无误后,逐层关闭伤口。

四、术后处理

两组病人术后均予以生命体征监测,营养神经、消肿、止痛等对症处理,指导双下肢肢体功能锻炼。术后48 小时切口引流量小于50 mL 时拔除引流管。拔除引流管后行胸腰椎正侧位X 线检查,明确骨折复位情况及螺钉位置。术后72 小时支具保护下下床活动。手术切口定期换药,防止感染。

五、评价指标

手术时间、术中出血量、切口总长度、术后下床时间、住院总时间等手术指标作为观察指标。术前、术后1 周及术后6 个月采用疼痛视觉模拟量表(VAS)评价病人疼痛指标。术前及术后1周内行腰椎正侧位X线及CT检查,比较两组椎体前缘高度百分比、Cobb 角,评价病人骨折复位情况。采用Richter分类标准比较两组椎弓根螺钉置入精确度。

六、统计学分析

应用SPSS 25.0统计软件(IBM公司,美国)。符合正态分布的计量资料以±s表示,组间比较采用独立样本t检验。计数资料以例和(或)百分率表示,组间比较采用χ2检验或Fisher检验。所有检验均为双侧,P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

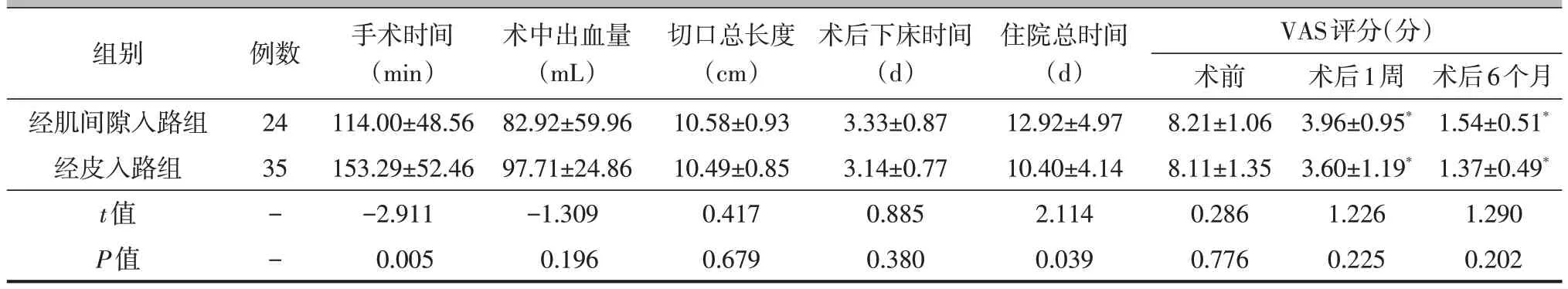

病人随访(16.1±4.2)个月(12~28 个月)。经肌间隙入路组的手术时间显著少于经皮入路组[(114.00±48.56)minvs.(153.29±52.46)min],住院总时间显著多于经皮入路组[(12.92±4.97)dvs.(10.40±4.14)d],差异有统计学意义(P<0.05)。

两组术后1周及术后6个月的VAS 评分均较术前显著降低(P<0.05),但组间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。详见表2。

表2 两组胸腰椎骨折病人围手术期相关指标比较(±s)

表2 两组胸腰椎骨折病人围手术期相关指标比较(±s)

注:与同组术前比较,*P<0.05

组别经肌间隙入路组经皮入路组t值P值例数24 35术后6个月1.54±0.51*1.37±0.49*1.290 0.202--手术时间(min)114.00±48.56 153.29±52.46-2.911 0.005术中出血量(mL)82.92±59.96 97.71±24.86-1.309 0.196切口总长度(cm)10.58±0.93 10.49±0.85 0.417 0.679术后下床时间(d)3.33±0.87 3.14±0.77 0.885 0.380住院总时间(d)12.92±4.97 10.40±4.14 2.114 0.039 VAS评分(分)术前8.21±1.06 8.11±1.35 0.286 0.776术后1周3.96±0.95*3.60±1.19*1.226 0.225

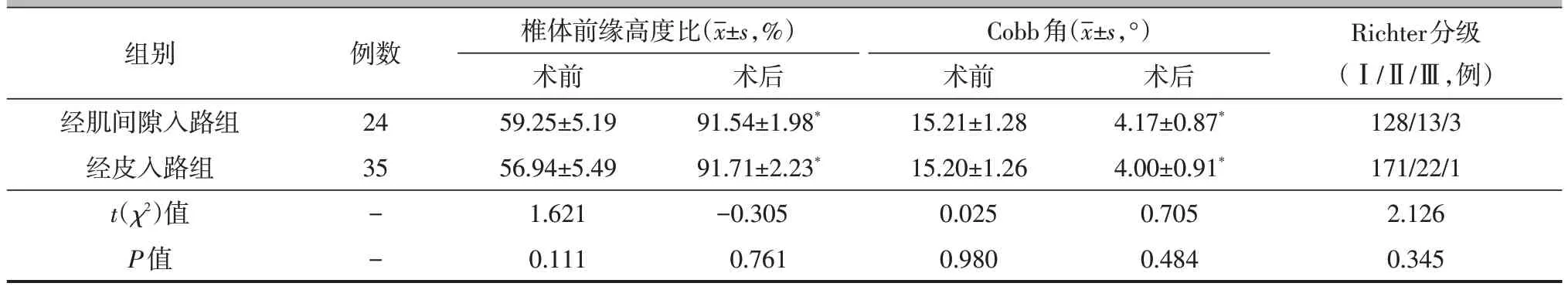

两组术后的椎体前缘高度百分比均较术前显著增加(P<0.05),Cobb 角均较术前显著减小(P<0.05),但组间差异无统计学意义(P>0.05)。经肌间隙入路组螺钉置入精确度Richter评分为Ⅰ级128钉,Ⅱ级13 钉,Ⅲ级3 钉,经皮入路组为Ⅰ级171 钉,Ⅱ级22 钉,Ⅲ级1 钉,差异无统计学意义(P>0.05)。详见表3。

表3 两组胸腰椎骨折病人骨折复位及螺钉置入精确度比较

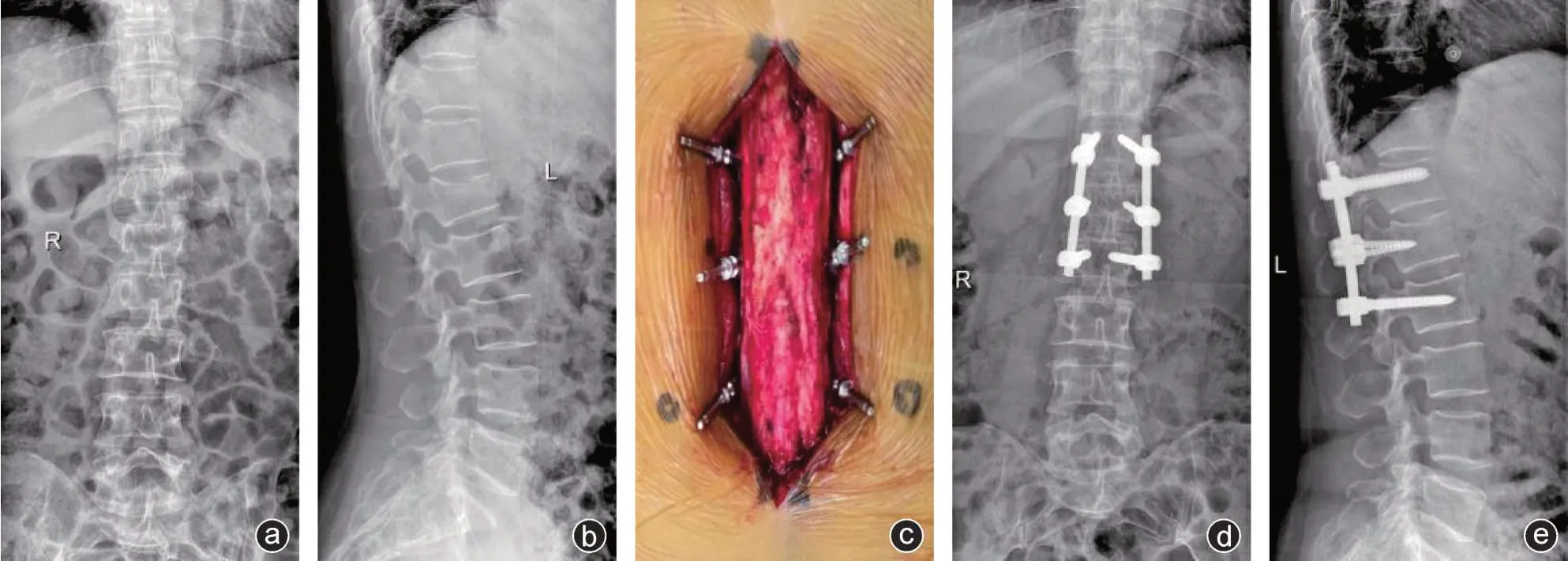

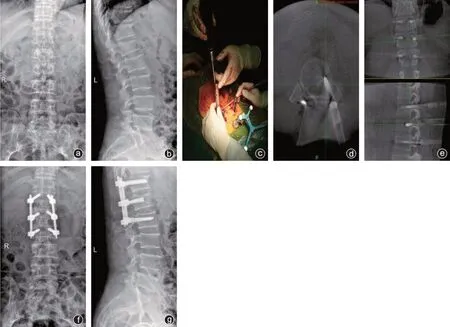

典型病例如图1、2所示。

图1 病人,女,55岁,因“摔倒致腰背部疼痛3小时”入院,行经椎旁肌间隙入路螺钉内固定术 a、b:术前腰椎正侧位X线片可见L1椎体骨折;c:经椎旁肌间隙入路术中图片;d、e:术后5天复查X线片可见L1椎体骨折复位良好,椎体前缘高度恢复,内固定位置良好

图2 病人,男,53岁,因“骑电动车摔伤致腰背部疼痛5天”入院,行经皮入路椎弓根螺钉内固定术 a、b:术前腰椎正侧位X 线片可见L1椎体骨折;c:经皮入路术中图片;d、e:“O”型臂X线机实时导航明确术中椎弓根螺钉的三维位置;f、g:术后3天复查X线片可见L1椎体骨折复位良好,椎体前缘高度恢复,内固定位置良好

讨 论

目前传统后正中入路在脊柱外科手术治疗中仍然占据着举足轻重的地位[4],但随着研究的不断深入,大量文献报道该术式会对椎旁肌肉带来不可逆性损伤,并破坏脊柱后柱的稳定性。传统后正中入路需要沿棘突及椎板广泛剥离椎旁肌肉以及持续性反复牵拉,以暴露手术视野,使椎旁肌肉出现缺血、失神经支配,从而引起椎旁肌纤维变性、萎缩,与棘突及椎板形成瘢痕连接,术后远期随访可以发现部分病人存在慢性疼痛、腰背肌无力、僵硬等症状。这些远期并发症的出现使得人们开始反思保护椎旁肌肉的重要性[15]。经椎旁肌间隙入路内固定从潜在肌间隙进入,不破坏肋间后动脉后支或腰动脉后支,有效地保护了腰神经后内侧支的分支,对肌肉损伤小,减少早期疼痛,有利于病人的快速康复;同时对后路组织破坏少,使脊柱后路更加稳定,从而降低内固定物松动、断裂等风险[16-17]。而“O”型臂X线机介导的经皮入路内固定因具有定位准确、单个切口及总切口长度小、出血少、避免剥离椎旁肌肉等优点,亦被认为可以有效减少对椎旁肌肉的损伤,进而减少术后早期疼痛及远期并发症的发生[18-19]。

本研究中,我们发现两种手术方式在术中出血量、切口总长度、术后下床时间、术前及术后椎体前缘高度、术前及术后Cobb 角、椎弓根螺钉置入精确度以及术前、术后1周、术后6个月的VAS评分等多项指标中均未见明显差异。虽然本研究条件中并未将传统后正中入路纳入研究范围,但有充分研究证实,经椎旁肌间隙入路和经皮入路内固定在术中出血量、切口总长度、下床时间、VAS评分上,均显著低于传统后正中入路,而椎体高度恢复率、Cobb 角矫正率和螺钉精确度则等同或优于传统手术,展现了其微创及快速康复的优势。

同时我们也发现了一个貌似矛盾的结论,经肌间隙入路组的手术时间明显低于经皮入路组,住院时间反而高于经皮入路组,深入分析后我们将“O”型臂X线机的应用这一影响因素加入其中。相比传统的“C”型臂X线机,“O”型臂X线机因其昂贵的价格,在基层医院并没有获得广泛普及,其在置钉准确性、出血量及术后疼痛等方面的优势也具有一定的争议性,Universal Drill Guide 的注册时间和图像处理时间较长[20]、“漂移现象”的出现需要调整参考架夹重新扫描[21]等因素才是使经肌间隙入路组手术时间少于经皮入路组的真正原因。针对经肌间隙入路组的住院时间长于经皮入路组,我们认为这是由于两种手术方式导致两组病人的手术切口不同导致,经皮入路内固定手术为多个1~2 cm的小切口,皮肤及皮下软组织与深层的肌肉及筋膜之间不作剥离,而经椎旁肌间隙内固定手术需要在后正中线作一长约10~12 cm的纵行切口,对皮下软组织进行剥离并进行反复持续性牵拉,以暴露最长肌和多裂肌之间的潜在腔隙,影响了皮肤的血供,所以单一的长切口以及对皮肤血供的影响使得经肌间隙入路组病人在术后需要更长时间的伤口护理和更高的换药频次[22],因此延长了该组病人的住院时间。

同时,本研究也有其局限性与不足之处,本文仅收集了术后1周的腰椎X线及CT结果,以比较两组病人的椎体前缘高度百分比、Cobb角及椎弓根螺钉置入精确度,并未远期随访评价两种手术内固定方式对椎体力线、椎旁肌肉及相邻节段退变的远期影响,这些也将为我们进一步的研究提供指导方向。

综上所述,针对无神经症状的单节段胸腰椎骨折,椎旁肌间隙入路和经皮椎弓根螺钉内固定术均具有手术时间短、出血少、对椎旁肌肉损伤小、有效减轻术后早期疼痛、骨折复位良好、螺钉置入精确度高等确切优势。手术医生应在开放手术中不断积累经验,熟练掌握脊柱的解剖结构及椎体曲度,从而减少病人的创伤,使病人从病痛中得以快速康复。