20世纪60年代苏州吴县中医讲习班考究

任晓琴,金庆雷,王鑫*,刘昊辉,汤海林,唐晓龙

(1.苏州市中西医结合医院,江苏 苏州 215000;2.苏州市吴门医派研究院士材学派研究所,江苏 苏州 215000)

近代以来,在西医东渐背景下,中医多次遭受歧视与扼杀,如教育系统漏列中医案、废止中医案[1]、反中医政策的出现等。尽管苏州吴县(今已撤销建制,原吴县地区涵盖今之苏州姑苏区、吴中区、相城区等)为吴门医派的核心传承地之一,但在当时的历史背景下,该地中医未能实现良性发展。1949年以来,党和国家高度重视我国医疗卫生事业及中医学的发展,自1956年起,全国各地陆续开展中医带徒弟工作。吴县卫生局在1963年筹设吴县中医讲习班,抢救性保护、传承中医药,然而有关这段讲习班的历史资料零散,笔者通过考证及调查,一定程度上再现了讲习班的历史原貌,具体情况概述如下。

1 吴县中医讲习班开设的时代背景

1.1 医疗卫生概况

1950年8月召开的第一届全国卫生工作会议确定了卫生工作的三大方针:面向工农兵、预防为主、团结中西医。1952年12月第二届全国卫生工作会议提出了“卫生工作与群众运动相结合”的原则,至此,我国卫生工作四大方针正式确立。自20世纪50年代起,我国医疗卫生工作逐步完善,卫生防疫站、联合诊所、保健站等随之迅速发展。为贯彻四大方针,吴县于1949年11月建立吴县人民医院,20世纪50年代初建立吴县妇幼保健所、吴县血吸虫病防治站,并成立吴县卫生工作者协会,协助社会医务人员组织联合诊所。1958年在联合诊所的基础上,吴县建立了35个人民公社医院。1966年至1971年吴县先后建立4个地区人民医院和沙湖疗养院[2]5。1969年至1970年该县全面实施农村合作医疗制度,初步形成县、社、队三级医疗卫生网,吴县各医院病床床位数从1950年的27张增至1960年的653张,卫生技术人员由1950年的281名增至1960年的1 085名[2]29。

1.2 中医行业教育状况

近代以来,中医的传承与发展面临重重阻碍,大批中医教育家为了中医的存续和发展积极创办中医教育模式。民国十五年,王慎轩创办苏州女科医社,但于民国二十六年日军侵占吴县后停办;民国十五年,季爱人等筹办苏州中医伤科、女科研究社;民国十八年,承淡安在望亭创办中国针灸研究社;民国三十五年,吴县中医师公会筹办中医讲习所[2]148-149。为了解决中医后继乏人的问题,1956年1月全国卫生工作会议提出以师带徒的方式培养新时代中医药人才。同年4月6日,中央人民政府卫生部出台《关于开展中医带徒弟工作的指示》与《1956—1962年全国中医带徒弟的规划 (草案)》,明确“以带徒弟的方式,在今后7年内培养新的中医48万名”的目标[3]。1958年,江苏省卫生厅下发《关于中医带徒的几项规定》《关于开展中医温课的意见(草案)》,规定了江苏省师资要求、学习内容、学习期限等[4]。根据文件要求,吴县在1959年春的医工代表会议上举行了拜师仪式,25名有经验的中医收徒120名[2]154。为了进一步帮助中医学徒提高医学理论和诊疗水平,培养具有真才实学的中医后继人才,吴县卫生工作协会和吴县卫生人员训练班在吴县医学会的支持下,于1963年10月筹设了吴县中医讲习班,即中医学徒进修班。

2 吴县中医讲习班的开班概况

2.1 对象及费用

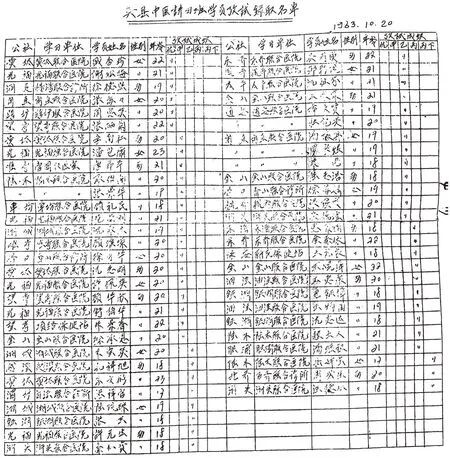

年龄在16~28周岁,政治思想纯洁,身体健康(无传染性疾病),初中毕业或具有相当于初中的文化水平,并有志学习中医的男女青年均可报名参加讲习班。学徒需遵循“自找老师、自费学习、自找出路”的政策,并在吴县医学会备案记录。入学考试内容为将《桃花源记》译为白话文,学徒通过考试后可进入吴县中医讲习班。经查阅档案,有57人入选(图1),其中8名学徒未获卫生局批准,因此最终有49名学徒进入讲习班[5](实际听课学生人数为50人,其中1名为旁听生)。进入讲习班的学徒无需缴纳学费,大部分学徒在学习余暇通过为卫生所和联合诊所服务领取补助,约15元/月。

图1 吴县中医讲习班学徒考试成绩及录取名单

2.2 教学安排

1963年,吴县卫生工作者协会承办该讲习班,以“集中上课,随师见习”的形式开展教学工作,教学地点设于苏州市东大街驸马府堂60号石库门处(吴县卫生局原址),学徒住宿地点在苏州市滚绣坊23号(吴县卫生工作者协会原址)和吴县第一招待所,每月集中学习4~6天。因学徒跟师时间不同,文化水平有别,理解能力各异,讲习班在早晚分别安排2小时让学徒进行分组讨论,交流心得体会,并安排任课教师进行辅导与答疑。每次课程结束时,任课教师会布置课外作业,以了解学徒学习情况,同时也借此培养学徒独立思考的能力,从而提高教学质量。

讲习班原计划开设中医课程3年,西医课程1年,学徒进行4年学习后可结业。每学年分上、下两学期,每学期上课5个月,每月上课20学时,共计800学时[6]。但经考证,讲习班教学工作并未按教学计划进行,部分学徒因经济状况、参加血吸虫病防治工作、转至检验培训班或护理培训班、参军等原因未能进一步学习。1965年,为进一步加强对中医学徒的管理,解决学徒分散、上课地点不固定、经费不足等问题,应吴县卫生局要求,讲习班改由县卫生人员训练班承办,召集中医讲习班中的24名学员在东山镇吴县卫生学校进行学习,为期3个月。

讲习班授课教材采用1964年上海科学技术出版社出版的中医学院试用教材重订本,包括《中国医学史》《内经》《中医药物学》《中医诊断学》《方剂学》《伤寒论》《中医内科学》及《温病学》等。

讲习班注重培养学徒对中医经典阅读理解能力及传统文化素养,增设了古文、书法等选修课程,要求学徒背诵、默写相关内容,并增加古文今译、临摹名家字帖等学习内容,以加强学徒对中医经典著作的理解,培养学徒使用毛笔书写医案的习惯,继承和发扬优秀传统文化。

2.3 师资概况

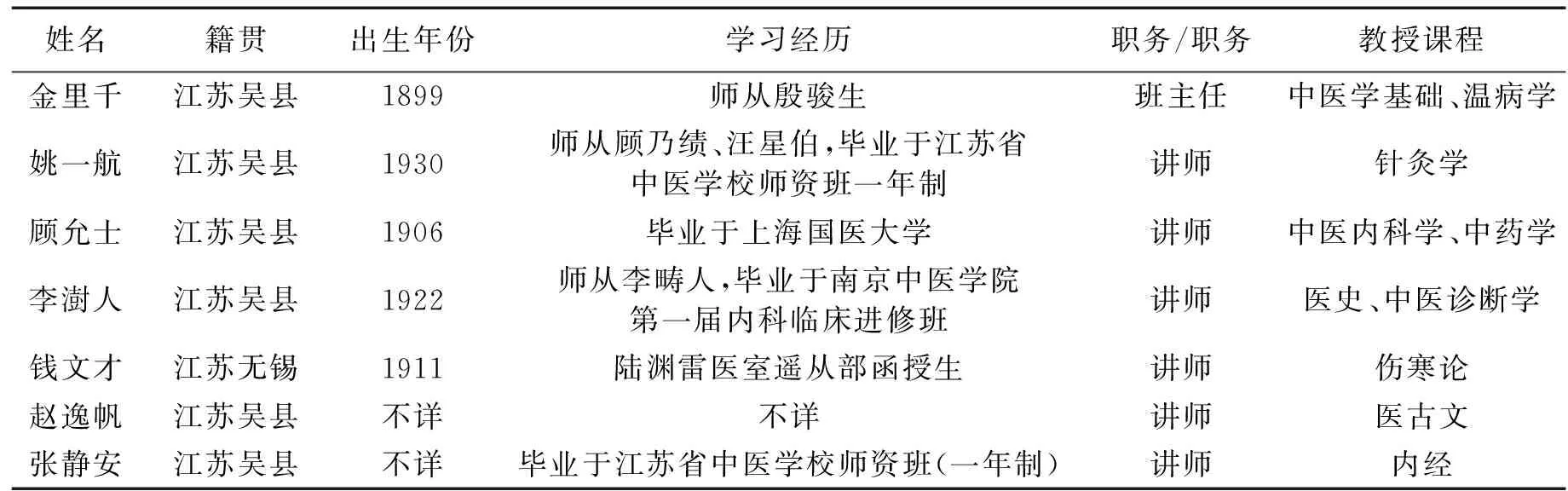

据笔者考证,吴县中医讲习班聘请当时吴县著名中医师授课,如金里千、顾允士、李澍人、钱文才、赵逸帆、姚一航、张静安等,他们来自吴县浒关、渡村、跨塘、唯亭等联合医院,有丰富的临床经验(表1)。

表1 吴县中医讲习班师资概况

笔者走访了讲习班姚一航老师,其早年受业于苏州七子山世医顾乃绩,后师从名医汪星伯。1947年姚一航通过全国中医师考试,1950年在家乡行医,1955年组建联合诊所,1957年于江苏省中医学校师资班(一年制)毕业,先后任教于北京中医学院、内蒙古医学院。返苏后任吴县第二人民医院副主任中医师,曾任江苏省针灸学会理事,苏州市中医学会、针灸学会理事,吴县医学会副会长等职。

讲习班班主任金里千,曾任县政协第一至四届常委、吴县科协常委,为吴门医派士材学派第10代传人,16岁随岳父殷骏生学医。民国十年,金里千在甪直镇开设“春常在室”诊所行医,为上海中医学会会员、医界春秋社社员。1952年起金里千任吴县医学会副主任、吴县中医中药研究会主任。1954年底其与殷季达组织个体医生成立甪直镇联合诊所,1956年调任吴县人民医院中医科主任,1969年调至斜塘地区人民医院工作。金氏善治风、痨、臌、膈等疑难杂症,处方用药简、便、廉、验。1980年,江苏省卫生厅授予其“江苏省名老中医”称号。

2.4 学徒概况

讲习班学徒共50名,除盛杏珍、李南仁等49人外,尚有班主任金里千之子金庆雷旁听学习。笔者通过对1名教师、14名学徒的实地走访了解到,这批学徒多出生于1939~1945年间,多数学徒在初、高中毕业后于当地联合诊所跟师学习,因大部分学徒初中毕业,故认定其具有中专学历,这与苏州中医讲习班的学历认定有所区别。1963~1965年,在中医讲习班学习期间,部分学徒因故未能结业,因而未从事中医医疗工作,如朱电、罗良煜、许元生、许佩英、唐希平、朱景春、沈永生、陆凤珠、沙巨舟、陆志浩、顾礼民、周惠英、巴镇伟、沈祖芬、孔祥旭等。其余20余人,部分人员虽未完整参加讲习班学习及实习过程,但都有跟师学医的经历,后期也继续从事中医医疗工作,在基层中医医疗机构工作岗位上发挥作用。如范荣刚跟师于许玉冈,为光福卫生院院长;顾唯琛跟师于其父顾允士,为唯亭镇卫生院副院长;徐德熙跟师于其父徐益民,为东山卫生院针灸科医生;朱文彬跟师于葛氏伤科葛云彬之徒魏鸿标,在光福卫生院、西山卫生院中医骨伤科从事救治工作;张世昌跟师于张氏外科张承气之徒范钦华,在木渎卫生院中医科工作;吴同寅跟师于其父吴仲枢,在东桥联合诊所中医科工作;张丽菊跟师于朱仁斋,在苏州市市政设施管理处所设的医务室工作至退休。他们中有很多人成了中医医疗骨干,目前仍在中医临床一线工作,并为社会培养了一批中医药人才。如金庆雷为士材学派第11代传人、金氏内科诊法第2代传人、“七子山顾”第8代传人,近年来任苏州市吴中区师承老师,收徒7名,其工作室2021年入选苏州市吴门医派名老中医药专家传承工作坊。张南生跟师于唐拯民,在相城区中医医院带教多名年轻中医。

2.5 结业情况

讲习班学期末进行期终考试,为完成全部学习任务,学徒还需提交1篇毕业论文,由班主任负责审核。经考核合格的学徒,1966年1月起分别被安排至苏州市第二人民医院、苏州市人民医院、苏州市中医医院、苏州市第三人民医院等实习半年,实习内容主要以在门诊跟师抄方为主。

1965年,吴县中医讲习班学徒结业后在卫生局备案,但并未领取结业证书。1984年,经省政府同意,省卫生厅、高教局、人事局联合发文,在1950年至1966年间培养的6 000多名中医学徒,未毕业的大专、中专中医药院校学生中,选取3 400名在职中医药人员,视其具有大专或中专同等学历,并给予相应薪资待遇。通过考察朱文彬、顾唯琛、吴同寅等人的学历证明获知,1986年5月,根据苏高教中(84)47号、苏人四(84)46号、苏卫人萍字(84)第22号《关于解决部分中医药人员学历、工资等遗留问题的通知》,苏州市卫生局为学徒出具了中专同等学历对待证明书(图2)。

图2 苏州市卫生局中医学徒中专同等学历对待证明书

3 吴县中医讲习班的历史评价

苏州名医辈出,医学著述丰富,代代传承的世医流派和医学思想不断创新的学术流派形成了颇具地域特色的吴门医派[7]。据《江苏历代医人志》记载,明清时期江苏省医家2 256人,其中吴县籍医家便有307人[8]。

在新中国成立初期特定的历史背景下,吴县中医从业人员普遍年龄偏高,后继力量薄弱。为贯彻党的中医政策,吴县中医讲习班应运而生。虽有政府部门统一组织,但随着人民公社化运动的开展,部分学员被抽调去做其他工作,加之入选标准、待遇标准等未明确及配套政策未完全落实等原因,讲习班未能较好地延续,开班时间较短,参加的学员亦有不少半途而废。回顾这段历史,讲习班的开展确实存在诸多不足,但这是吴县在当时的历史环境下为中医的传承发展所作出的努力,具有一定历史意义。

3.1 光大吴门医派,缓解中医基层后继乏人的局面

吴门医派肇启于元代,发展于明代,成熟于清代,在中国医学史上占有举足轻重的地位。逮至民国时期,苏州地区仍涌现出以治温病为著的经绶章,门墙桃李百余人的医学教育家、名医李畴人,善治风、痨、臌、膈等疑难杂症的“七子山顾”的顾允若等一批具有专科特色的吴中名医。20 世纪 50 年代初,苏州创办了苏州中医专科学校,成立了苏州市中医医院等[9]。在各级部门的推动下,吴县卫生局在开展中医带徒弟运动同时,于1963年开办吴县中医讲习班,邀请吴县地区具有系统中医学识、有一定的临床经验、在群众中有一定威望并有授课能力的中医授课,他们中有吴门医派士材学派第10代传人金里千、李畴人之嫡传李澍人、“七子山顾”第7代传人姚一航[10]等。通过讲授中医基础理论、中医经典、书法等,丰富了学徒的中医理论知识,提高了学徒的传统文化素养,进而增强了学徒们整理继承老中医学术思想的能力。

通过理论学习与临床跟诊实践相结合的明体达用、知行合一的培养模式,学徒的中医思维与临床能力日益提升,为吴门医派培养了后续力量。这种以讲习班传授理论知识结合名中医带徒的模式,有助于学徒打下坚实的中医理论基础,同时规避了民间中医师带徒的弊端,破除了传统中医师承“教会徒弟饿死师傅”“传媳不传女”“传子不传婿”等保守思想,规范了中医药师承工作规则,解除了学徒学习中医的束缚,为大规模培养高质量的中医人才奠定了坚实基础,自上而下推进了吴县中医的传承与发展。

讲习班共计培养了50名中医人才,通过培训,提高了其理论水平与实践能力。尽管部分学徒未能完成学业,但最终仍有20余名学徒继续从事中医医疗工作,他们当中部分成了当地医院的业务骨干。讲习班的学徒多来自卫生所或联合诊所,讲习班的开办既壮大了中医队伍,缓解了当时中医界后继乏人的情况,又利于学徒汲取上一辈老中医的临床与理论经验,传承医学思想,如金庆雷、范荣刚、张南生、张祥官、吴同寅等人,总结中医临床经验并发表学术论文多篇,收徒多名。还有学徒成立了吴门医派名老中医药专家传承工作坊,为传承吴门医派精华、强化基层服务体系、培养基层优秀中医药人才作出了一定贡献。

3.2 注重中医经典与实践并重的教育模式

院校教育是指在课堂统一讲授中医理论基础知识,达到基础知识的统一化、规范化,从而实现教育的规模化和标准化。讲习班的教学方式类似于院校教育,这是符合当时历史条件下的吴县中医发展和社会需求的。通过对具有一定文化基础且对中医有一定兴趣的青年集中授课,学习过程中学徒分组交流互助,并进行临床跟诊,从而达到因材施教和培养个性化人才的目的。讲习班的培养模式明显区别于当时的民间师带徒模式,对于现代医学教育也有一定的启发。主要体现在以下两个方面:①重视经典,夯实理论基础。讲习班的教学科目包含内经、伤寒论、温病学等,强调在中医教学过程中需重视经典,经典中蕴含着理论体系基础与中医辨证论治和理法方药的精华,需深入理解并熟练运用。②强化实践,提升临床能力。中医学习仅通过读经典、学理论是不够的,同时还要通过跟师学习提高临床技能。讲习班每月集中授课4~6天,其余时间均在临床跟师学习。讲习班学徒在经过3个月的理论学习并通过考核后被安排至苏州市中医医院等医院门诊抄方实习半年,在临证中进一步提高辨证论治水平,强化中医思维。

3.3 为中医带徒弟探路,探索现代中医师承教育模式

吴县中医讲习班的开设是吴县中医带徒弟运动的具体实践。通过政府部门的推动和主导,讲习班教学内容实现了统一化、结业考核标准化,提高了师承教育的质量,为现代中医师承教育的开展提供了参考。讲习班的探索为完善中医师承教育模式提供了借鉴。师承教育模式的完善需上级主管部门发挥主导作用,对师资、教学过程、学员遴选等制定明确、统一的标准,为培养中医优秀人才提供可靠保障。如1979年后各地先后恢复的中医学徒班,以及国家推动的老中医药专家学术经验继承工作,都是中医师带徒教育方式的延续和改进,目前院校教育中的师承教育亦是此种模式的进一步完善。

开办吴县中医讲习班,是基于当时历史背景下,继承发扬祖国医学遗产、培养基层卫生力量而采取的积极措施。苏州中医带徒弟运动相关史料较少,通过对吴县中医讲习班的调研,可以丰富相关历史史料,对吴门医派研究及当地中医的传承发展具有一定意义。