舆论战的话语深层结构和语境重构趋向*

陆丹云 李雪莹 谭光裕

(国防科技大学国际关系学院 南京 210039)

当今世界正值百年未有之大变局,作为新时代大国外交博弈主战场的舆论场亦发生深刻变革。中国采取的是以“和平、发展”为主旋律的语境模式,而美西方则形成了基于“新冷战”思维的话语主旨。该主旨一方面不改霸权主义和强权政治的执念,另一方面又炮制“新殖民主义”“债务霸权”等话题攻击我治国理念、外交政策,不断在舆论场内向我国施压。从博弈的成效看,旧有的舆论战语境需要重构,要将被动防御转换为主动进攻,并最终做到攻守兼备。鉴于此,本文结合语言学和传播学的研究范式,辨析舆论战及其话语属性,从语场、语旨、语式三个方面解构舆论话语的深层结构以及新时代舆论战语境的重构趋向,进而制定相应攻防策略,以期为进一步认清舆论战的本质,提升新时代舆论斗争的作战能力提供学理性支持。

1 “舆论战”概念辨析

1.1 “舆论”概念缘起与流变

“舆论”(propaganda)一词有多向词源和多重含义。其一是天主教会的“传播信仰会”(Congregation for the Propagation of the Faith),由于该组织主要负责指导海外传教工作, “舆论”一词逐渐附带了努力传播信仰的意味;其二是“公众言论”(public opinion),源于17世纪的欧洲革命,指对政府产生影响的社会信仰;至美国独立时,语义则聚焦于表示国家政府所关注的“人民的意见”(the opinions of mankind)。到19世纪后期,随着民主化进程发展、大众教育普及、报纸发行量增大以及高效通信的出现,公众言论成为政治生活中的主要力量[1],尤其是在一战期间,国家政体纷纷利用“舆论工具”激发公众言论,谋取海内外利益。当前人们普遍认同的“舆论”一般意义是“公众的言论”,即客体在不同时间、地点,对某行为公开表达的言论,是不同理念、见解和态度的总和[2]。然而,研究“舆论”内涵的学者则认为,舆论传播的目的不仅仅是了解或激发公众言论,而是服务于影响公众思想、信仰与行为。舆论宣传的主要信息来源也不是媒体所标榜的事实,“信息……是否符合事实并非关键所在,因为事实从来都不是存在于真空中,而是被嵌入其中的话语所框定”[3],因此,当代话语语境下的舆论是“传播思想和价值观来影响公众认知的蓄意尝试,其目的是有意识地直接或间接地为宣传者的自身利益服务”[3]。美国一向将舆论宣传、影响认知作为战略传播的重要手段,因为考虑到公众对“舆论宣传”所附带的政府行为意义心存戒心,所以传播一般通过非官方渠道展开,但是舆论计划一般由国家安全机构来组织打造,通过与重要媒体合作实施,旨在传播政府的意图,最终实现其政治外交。因此,我们认为舆论宣传是一种特殊的战争形式,是“有意识、有企图的……经过周密部署的……意旨影响思想和行为”的“民心之战”(battle for mind and heart)[3]。

1.2 “战”概念本质与属性

“战”既指“战争”也指“战斗”。根据《中国人民解放军军事百科全书》,战争是“一种集体、集团、组织、派别、国家、政府互相使用暴力、攻击、杀戮等行为,是敌对双方为了达到一定的政治、经济、领土等目的而进行的武装战斗。由于触发战争的往往是政治家而非军人,因此战争亦被视为政治和外交的极端手段”。战斗是“敌对双方兵团、部队、分队(单机、单舰)进行的有组织的武装冲突,是夺取战争胜利的主要手段,其基本类型是进攻和防御”。《美国传统英语词典》(American Heritage Dictionary)对“war”(战争)与“battle”(战斗)的定义强调冲突性,战争指“在国家、民族或派别之间进行,公开使用武力并持续一段时间,具有冲突性的状态”;战斗指“敌对力量间的冲突”。综上所述,“战”至少包含以下四点属性:a.冲突性:一种集体、集团、组织、派别、国家、政府互相使用暴力、攻击、杀戮等行为而进行的武装冲突;b.目的性:敌对双方为了达到一定的政治、经济、领土等目的而组织的冲突行为;c.极端性:政治家使用的政治和外交等极端手段;d.攻防性:基本类型是进攻和防御。

1.3 “舆论战”概念及定义

美国前总统艾森豪威尔(1952)宣称“当今世界最重要的斗争应为精神之争,赢得人类的思想灵魂、信仰信任,其重要性远远大于财富与实力”。美国冷战期间的对外宣传恰是凸显了其“精神之战”特点, 表面上看舆论是为了宣传,美国信息署、情报局等机构致力于舆情的引导与管控,利用传媒技术和“美国之音”等传播机构来宣传美国社会生活;实则是对外传播美国政策、影响民心、在海外赢得广泛的舆论支持;本质上是发动意识形态攻击,拉拢朋友、孤立敌人、干预敌对方行为,是美国政府利用心理战略,塑造国际舆论,影响国内外民众的思想、观点、理念和行为的“语言战”(a war of words)“心理战”(psychological warfare)[4]。正如Daniel Lerner所述,“心理战在战争中的作用与舆论宣传在非暴力竞争(即和平)下的作用相同。两者均将‘符号选择’(symbol-selection)技术应用于受众——敌人,且其目的必须始终包括胜利这一结果”[5]。舆论宣传具有“战争”实质层,美国在伊拉克战争、阿富汗战争中均将“舆论”作为其心理战的主要行动方式[6]。

作为战略传播、心理战的重要路径,舆论本身就是战争,亦服务于战争,由此我们对“舆论战”作如下定义——敌对集体、集团、组织、派别、国家、政府互相使用极端宣传手段干预民众认知、影响舆论以达到战略传播等政治外交目的之冲突形式。和普遍意义的战争一样,舆论战具有敌我冲突本质、幕后政治目的和极端攻防手段等基本属性。

2 语境思想下舆论话语的深层结构

语境理论的创始人韩礼德先生是一位持马克思主义批评观的社会符号学家,他认为话语即社会符号行为,构建了社会经验并启动了社会进程。话语具有系统的深层结构,主要体现为语境构成、语义选择和表达表现[7-8]。语境主要包括语场、语旨、语式,三大类因素有机、动态地构成特定话语的语境,决定话语在该语境下所实现的功能。舆论战的三大本质属性,在话语的深层结构中对应于语境的三个变量(见表1)。

表1 舆论战属性定义和话语深层结构

语场主要体现在事件发生的情节模式,主要指事件的流动量,体现舆论事件的社会行为本质——冲突本质;语旨主要体现在事件发生的交换模式,主要指事件的互动量,体现舆论事件涉及的参与者、参与关系及其态度立场——政治目的;语式主要体现在事件发生的推进模式,主要指事件的信息量,体现舆论事件的形式媒介及组构方式——攻防手段。舆论战的冲突本质、政治目的和攻防手段,其特质内涵与语境中的语场、语旨和语式研究模式相互融通,因此了解舆论战的语境结构特点、分析舆论战的战法策略就是对舆论战的语式、语旨、语场因素分析。

3 舆论话语情节模式和舆论战语场重构:形象自塑他塑

3.1 语场因素:舆论战冲突本质

语场是社会行为的本质以及经验表征的类型,在舆论场语境中突显舆论冲突的本质属性[8],包括舆论话题的选择以及议程的设置。舆论战中话题选择主要是指双方在舆论战中选择哪些主题来进行争夺,议程设置则是指如何在舆论战中设置议题的优先级和影响力,两者互为表里、相辅相成,选择合适的话题和设置合适的议程可以在舆论战中占据更高的话语地位,从而获得更好的舆论宣传效果。例如,抗战结束后的国共舆论战话题选择中,国民党通过反复建构与宣传自身的“抗日功绩”以确立其政治合法性。而我党媒体集中火力指责国民党“包庇日本战犯”“与侵华要犯相勾结”并利用其“打内战”,在1946-1947年,《人民日报》32 篇文章剑指冈村宁次对内战的参与渐深: 作为国民政府的“联络员”,参与军事并“直接指挥蒋军作战”。通过在舆论战中的话题选择,中国共产党达到打击国民党政治形象、瓦解其军队士气并消解其抗日政绩和政治合法性的目的。再如冷战时期美国新闻署 “相形见绌”的议程设置,选用百姓的幸福生活、收入与生活水平、国家强盛、科技水平、国家治理水平、治国理念等议题对苏联进行舆论宣传,尤其是用具体数字和图片展示美苏人民的生活差异——“换取1kg糖纽约人均工作7分钟,莫斯科人均工作185分钟”,以此在苏联人心中播下不满的种子,说服受众“资本主义的优越性”。虽然美苏两国的军事实力相当,甚至在部分领域苏联远超美国,而美国利用两国收入和生活水平之间的明显差异设定议程,发动舆论攻势。窘迫的现实生活与对战争的恐慌使得苏联人民逐步开始怀疑国家的制度与治理水平,为最终的“和平演变”埋下了祸根。

3.2 舆论战之语场重构

舆论战语场重构指在舆论博弈中认清冲突本质,主动选择话题和设定议程从而进行有效的国家形象自塑与他塑。国家形象自塑和他塑实质是更广泛和更深层次的意识形态斗争,也是舆论斗争的终极目标。西方媒体的敌对性形象他塑一般通过引导受众质疑本国而形成认知干预,包括:a.对主流意识形态科学性质疑,旨在瓦解其理论自信;b.对党派执政合法性质疑,旨在动摇其执政根基;c.对核心价值观先进性质疑,旨在摧毁其精神内核。因此,敌对性形象他塑舆论产品往往呈现三个特点:a.质疑他国的话语意图,通过议题选择设计舆论话题,并巧设议程设置引导读者相信议题;b.佯装“客观”的叙事方式,通过调查采访、引用权威话语等方式打造真实感;c.精心筛选的信息内容,即局部有选择地进行报道,通过控制话题,来达到控制传播和影响的目的,其本质上就是裹着客观外衣的认知干预和偏见传播。

新时代舆论战中,认清冲突本质,主动选择话题设定议程进行“语场重构”主要分为三步,包括:a.防御:识别和揭穿幕后的偏见议题与蓄意议程,拒止虚假信息,消解抹黑话题,谨防认知干预。如“南海仲裁案”中,美菲为了使南海仲裁案引起国际上的重视,广泛制造舆论,故意设定话题,极力渲染南海的紧张气氛,将南海问题说成是“全球关注的焦点”。对于美方的做法,我们要认清敌我冲突本质,绝不可简单地将其视作对于法庭流程的公正报道。对于具有争议性的议题,尤其是美西方有意设置地诋毁中国国家形象的舆论误导,尽可能少引用或避免盲目引用;b.进攻:主动选择恰当的话题和议程,对敌实施形象他塑和认知干预。针对所谓“南海仲裁案”,中国学者通过发表相关学术研究,驳斥了美方对我形象的诋毁,也对美西方所谓“公正合法”发出质疑。如辛斌[9]揭示了仲裁案的话语议程设置从一开始就突破了“仲裁”(arbitration)体裁的界限,大规模地“挪用”了“诉讼”(litigation)的体裁资源,“中国南海仲裁案与其叫‘仲裁’不如叫‘诉讼’,是西方妖魔化中国的有意为之。”何田田[10]指出,该法庭存在自由裁量权行使不合理、专家指定程序不透明、指定专家结论意见基础有瑕疵等违背程序与证据法理的做法,足以使“南海仲裁案”的裁决归于无效;c.进攻式防御:选择恰当的话题和议程,借助多元化多源头媒体有效实施中国形象的自塑。

4 舆论话语交换模式和舆论战语旨重构:幕后政治意图

4.1 语旨因素:舆论战政治目的

语旨是参与者间身份权力关系的融合、观点态度的表达及价值观的碰撞[8],在舆论场语境中表现为参与者要实现的政治目的,即识别舆论场中参与者间的身份关系并通过对话等方式对客体进行说服与驳斥、影响与干预进而重建其价值观。语旨结构下的参与者具有多重身份,例如政府官员与媒体从业者、平民与政客、受众与传播者以及东西方价值观持有者。参与者身份通过语境赋予也可通过话语构建,而舆论话语中双方的参与者关系对于对话的方式、态度的沟通和价值观的归化均起到重要作用,是实现舆论幕后政治目的的话语来源。冷战期间,美国之音(Voice of America)通过媒体传递宗教信息、输出国家意识、赢得思想同盟的同时,还吸引读者投稿,新闻署每月都会阅读两万余封听众来信,分析听众对于美国意识形态战的反应,从而更好地构建其与海外听众的对话关系。“美国之音”作为西方价值观持有者,用海外所在地语言广播,通过价值观对话的方式,推广美国生活方式,宣扬“自由世界”的原则,以此达到重塑价值观的政治目的。同时,为了规避受众的防范心理,传播者往往通过语言策略将自己打造为“真实信息的提供者”而不是“说教者”,表示他们是向民众“解释”“告知”“传递”事实或者提供“教育”。然而,媒体不可能实现完全的新闻自由和价值中立,舆论传播绝不是“教育”或“告知”,更不是普及知识。与此相反,其主要目的是为了灌输单一观点,排斥所有相异观点。了解舆论战的冲突本质,时刻关注舆论背后的宣传主旨、传播者的政治身份是在舆论战中取得先机的战略意识。

4.2 舆论战之语旨重构

舆论战语旨重构是指辨识舆论产品中的参与者特点、参与者身份、幕后政治意图并采取身份反制策略。舆论战的目标接受者往往是普通民众,因此舆论产品制造者往往选择一些容易产生影响力或具有亲和力的“说话人”并赋予其以下身份特点:a.意见代表性:如塑造立场与人民密切相连、代表真实民意的“意见领袖”形象,构建其与政府界限分明的“政治局外人”身份,大量发布所谓反映“普通读者”“广大网民”心声的虚构信息;b.权威性:如在突发事件报道中选择由一些机构发言人、实地工作者、实景亲历者说出舆情制造者所编制的“事实”“信息”;c.学术性:如选择相关专业的知识分子、专家来对事件作所谓科学分析、客观判断。对舆情参与者的身份识别主要有两条路径:a.对舆情叙事中“局内的局外人”的真实身份识别:例如对于“亲历者”“科学研究者”“普通网民”等的事件外身份识别;b.对舆情设计者的政治代表性识别:例如找到反复推送体育赛事相关负面报道的幕后主使。

新时代舆论战中,对舆情参与者的身份识别服务于“语旨重构”,具体分为三步:a.防御阶段:消除敌方的权威性、学术性和代表性;b.进攻阶段:构建我方话语的权威性、学术性和代表性;c.进攻式防御阶段:利用敌方的认知习惯,寻找敌方公众认可的“意见领袖”“公知”“普通读者”“广大网民”,利用其代表性特征发出我方的声音。例如在疫情初期,西方媒体选择建构了一个兼具“意见代表”“普通民众”“知识分子”“亲历者”“政治局外人”的参与者——方方,通过多种渠道发布“方方日记”,影响网民对疫情防控的认知。而破解这一舆情阴谋则需要首先消解其所谓代表性、权威性和学术性身份,网民“凯申物流公司总经理”用戏虐的语言,批判了所谓“作家方方”的历史与语言知识的匮乏。作家吴法天对于方方的作品解读则完成了对其身份的重构:“热衷充满攻击与自爱自怜怨言的‘文革人格’;不了解语言发展现实的‘伪现实主义文学家’;不承认话语背后语旨的‘西方意识形态代言人’”。而同时,多家社交媒体引用美国语言学大师乔姆斯基对“人类正处于文明危机的边缘”的警示,既是有责任感的学者对于疫情与社会关系的学术反思,也是对西方利用疫情制造舆情的有利抨击[11]。

新时代舆论战中语旨重构的关键在于识别舆情幕后的政治意图,击穿表面“民意”和幕后“误导”之间的屏风。前驻中国大使洪博培在述职中强调“中国有5 亿互联网用户,8000万博主,美国应联合盟友和中国国内支持者,这些人被称为‘互联网一代的年轻人’,他们带来变化将扳倒中国”。此类言谈时刻提醒我们,“民心之战”是美国新冷战的重点,面对舆情风波,应该有:a.防御阶段:善于揭穿幕后有政治意图的误导,防止跟风;b.进攻阶段:选择恰当的话语模式,确实传递中国价值观、政治理念和外交愿景;c.进攻式防御阶段:挖掘活跃于网络幕后始作俑者并封闭其误导通道。在“孟晚舟事件”中,美国政府指控华为违反了美国对伊朗制裁的法律,以及窃取美国的商业机密,并默认释放孟晚舟是其认罪并缴纳巨额罚款。美国政府还通过媒体宣传,试图在全球范围内制造对华为的负面舆论。当“晚舟归航”成为舆论热点,尤其是归国前夜网络上涌现海量自相矛盾的信息,我们应该仔细甄别信息来源及其幕后的政治外交经济意图——“美国政府炮制孟晚舟事件,不是出于什么法律原因,其真正目的是要打压中国高科技企业、阻挠中国科技发展,加拿大政府的所作所为就是帮凶”[11]。在防止跟风的同时,还应该重构语旨,转守为攻,依托多媒体、多平台推送西方报道中所谓“欺诈”指控等纯属捏造的相关信息,如汇丰银行证明孟女士清白的文件,CNN对之前孟晚舟承认美国指认罪名的更正报道,同时挖掘事件前夜海量虚假信息的来源,从源头上切断其通道。

5 舆论话语推进模式和舆论战语式重构:攻防手段选择

5.1 语式因素:舆论战攻防手段

语式是指在表达某个观点或者态度时所使用的语言形式和方式[8],主要包括形式媒介的组构、信息的传递方向以及信息交互的量值。在舆论场的语境下表现为对攻防手段的选择与运用。舆论战的效果取决于对舆论宣传的制作、传送、发布平台与渠道等作战样式的合理选择,关键所在是确保信息以合理的量值、既定的速度抵达目标受众。冷战期间,美国新闻署官员进驻主要媒体,以审查或更加复杂的方式限制媒体发布信息。一方面可以防止媒体泄露军事秘密,另一方面也是禁止有悖百姓良心道德的战争场面出现,确保媒体引导国内舆情、赢得大众支持。抗美援朝时期,随着中国人民志愿军加入朝鲜战场,以美军为首的联合国军节节败退,大量有关长津湖等战役的报道让美军颜面扫地。美国政府为控制媒体舆论发酵,利用舆论场攻防手段对新闻媒体舆论实施高压管制,迅速实施全面的、正式的、强制性的新闻检查制度,禁止有关朝鲜战场的报道出现损害联合国军士气或者令美国及其盟国和中立国感到为难的一切言论,竭尽全力维系美国军队的正面形象,在防止泄露军事秘密的同时,引导国内舆论、赢得国际舆论支持,服务于“打击敌人”的战争目的[12]。

5.2 舆论战之语式重构

舆论战语式重构是指现代科技赋予舆论场更丰富的产品编码组构方式、信息生产传播交互平台,从而衍生出更极端的攻防手段。重构突出体现于三个维度:

一是从文字为主宰向多模态、超链接攻防模式转换。多模态产品将文字、图片、音频、视频等多种媒介进行结合,从而使得信息传达更加生动、直观、具有感染力;超链接则是将不同网页衔接起来,通过链接的方式将不同的信息进行关联,从而形成更加丰富和完整的信息链。多模态、超链接攻防模式能够跨越语言文化鸿沟,在短时间内将较高密度的信息传递给受众,并通过直观的表达使其瞬间产生认知效应,呈现出心理干涉效率高、攻防转换效果好的特点。2019年以来,网络插画师乌合麒麟团队先后创作《伪神》《敬呼吸》《和平之师》《致莫里森》《血棉行动》《神明改造》《G7》《岛》《海》等作品,作品涉及“澳大利亚战争罪”“病毒溯源”“抗疫国策”“新疆棉事件”“国家公祭日”“方方事件”“晚舟归航”等舆论热点话题,每部作品一经发布即被人民日报、新华社、中央广播电视总台等国内重要媒体转载、发布并反复链接到其他平台,新型的出击模式引发CNN、BBC、路透社等多家国际媒体高度关注甚至恐慌。正如主创人员所述,“需要找到一种能够填补语言劣势的方式来进行反击,这样才能跨越文化障碍,让中国的声音在国际上有效传播”[13],选择有效的信息传播模式是新时代舆论战的制胜策略之一。

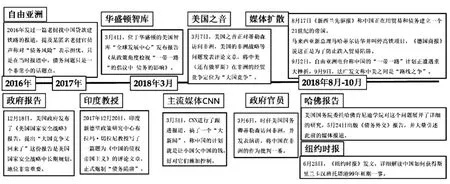

二是从机构化媒体发声到以社交媒体战为主战场的自媒体多源头、多方向信息流动转变。在西方媒体发动的“债务陷阱”舆论战中(见图1),传播路径从传统的线性逐渐向网格状转变,官媒不再具有“舆论垄断”的地位,参与舆论战的客体也变得更加广泛化和多元化,专家个人、智库高校等协力参与,多点发力助攻其主流媒体。应对此语式变化,我方亦需要善于利用新攻防手段,积极利用现代科技与媒体平台打好一场统一布局、方向明确、实时攻防、多点作战的多模态社交媒体战。

图1 “债务陷阱”宣传路径

三是从真实空间传播走向虚拟网络平台计算宣传。在虚拟网络空间中的计算宣传主要有以下三种行动模式:a.舆论行动(propaganda operations):将信息传达给广大受众;b.扰乱行动(chaos-producing operations):散布错误、不一致信息,引起混乱和破坏的操作;c.泄露行动(leak operations):将不愿被公开的信息传达给目标受众。Gillian 与 Philip[14]通过对Twitter上关于中国政治的110万条标签帖子进行分析,发现大量针对中国的计算宣传,旨在传播攻击或对抗中国政府的虚假信息和机器人账户在 Twitter 上非常突出。因此,新时代舆论战中,利用现代科学技术进行“攻防手段”的重构,具体可分为:a.防御阶段:为应对美西方计算宣传 “诡计”,可设置网络监控系统检测信息真实性,侦察识别网络信息准确性,追溯其信息发布源头及方式手段;b.进攻阶段:利用科学技术手段研发拓展攻防模式,发布并设置有利于我方立场的话题议程,并对敌方展开诸如计算宣传等攻势;c.进攻式防御阶段:破解敌方宣传手段的核心技术,对敌方所使用舆论方式手段展开技术攻关,提升自身攻防手段。

6 舆论战攻防策略

新时代舆情语境呈现了重构趋向,充分了解重构语境下舆论战在攻防手段方式、参与者身份关系及冲突本质方面的特点,洞悉每一个环节舆论战的属性特点与话语深层结构的关系是设计有效攻防策略,进而找准打赢舆论战的基础。新时代舆情语境下,制定具有中国特色的舆论攻防策略,就是要做到以下三点:

认清舆论斗争的冲突本质,善于辨识敌我。不论是在舆论战风口浪尖发声的媒体人、意见领袖、“自干五”还是观望者,都应了解当今世界的舆论之争实为大国之间意识形态冲突的表现。通过“舆论”这只“看得见的手”反映社会现象、引领公众意见、认清阶级利益只是舆论斗争的浅层表象。美西方通过舆论媒体不仅试图对我方制造不利影响,更是希望分化、瓦解我国政权、进行“民主”输入、推行霸权主义,利用“舆论为战”这只“看不见的手”来获取意识形态斗争的优势。洞悉中西方舆论争锋的冲突本质,就应对其战争属性有警醒意识——舆论战战场虽没有硝烟弥漫,却无一人可以幸免,这既是一场以民心为诉求的价值观博弈,也是一场以媒体为主战场的国家形象塑造战。只有做到“知理”——了解冲突本质,方可“会战”——辨识敌我,解开美西方舆论“民主”“合法”“科学”“大众民意”的伪装网,最终在这场波及到“全球、全人、全程”的战争中取得主动权。

认清舆论斗争的语境特点,做到知己知彼。国际舆论形势不断发展,信息迅速转换、无处不在,导致舆论斗争的语境在生态构成、传播方式、谋篇布局上发生深刻改变。我们既要认清舆论斗争的冲突本质做到“知己”,更要了解敌方舆论战略思维并拆解舆论行为的深层结构,即从语式、语旨、语场三层维度分析舆论战语境,做到“知彼”。语式层面上,要摆脱文字化、实地化、机构化的桎梏,向多模态、虚拟网、多媒体等新思维方向转换;语旨层面上,坚持批判性与建设性相统一,构建好台前幕后、内外宣传联动的舆论传播体系,依据国际舆论的变换形势以及主流媒体的宣传动向,不断调整并重构参与者的身份关系,实现认知干预、影响舆论战略传播的政治外交目的;语场层面上,识别并揭穿美西方“他塑”的陷阱,主动选择话题与议程,完成我国形象“自塑”与敌国形象“重塑”,打造具有强大舆论效应的意识形态阵地。认清新时期舆论斗争的语境特点,充分利用好语式、语旨、语场这一利器,有利于考量自身、打量对方、制定战略,服务于我国舆论斗争工作大局。

认清舆论斗争的实施策略,制定攻防手段。我国传统的舆论宣传以单向灌输为主要路径,面对美西方的舆论进攻往往缺乏前瞻部署,临阵出击导致被动应对、失去认知干预先机。面对新时代舆论战环境,我们急需提升舆情意识、转变思维模式,洞悉敌方舆论行为策略及实施路径、目标指向等战法,进而制定相应的主动出击、借力打力等战法策略,具体包括:a.防御阶段:通过话题议程重设(语场)、揭露幕后关系(语旨)、计算宣传防御(语式)等方式打通场、旨、式的融合渠道,产生舆论场的协同作用,不仅要精准、及时、强劲地反击美西方制造的虚假言论,也要避开其设置的“舆论陷阱”,防止落入“圈套”,彻底拒止居心叵测、搬弄是非的手段;b.进攻阶段:外宣层面上,美西方政府及主流媒体牵动舆论方向以及我国海外官媒不断受到限制和攻击,导致社交媒体频繁失声,甚至出现一边倒的现象。因此,必须建立、做强海外新型主流媒体,并“用你的套路讲我的故事”此类趋近价值观与世界人民对话,开辟我方占据主导地位的舆论阵地;c.进攻式防御阶段:以国家形象构建为舆论战的第一目标,适时主动选择话题、首发话轮、占领舆论先机。例如通过报道美种族歧视、黑人民权事件,质疑美西方国家标榜的“民主”,揭露以美为代表的新“炮舰政策”“新干涉主义”对中小国家主权独立和发展利益的损害等,并以此战略为切入点,积极构建具有中国特色的舆论战攻防体系,防范化解美西方造成国际舆论形势的动荡,确保国家在舆论斗争中取得话语主导权。

国际舆论场话语权是一项意义深远的系统性工程,舆论对抗的攻防策略会随着技术的发展不断转变,但对舆论语境变化趋向和舆论产品话语深层结构的理性解读方法不变。以学理性的方式解读舆情、洞察其发展趋向,前瞻性地谋划舆论战略、设计对抗样式和博弈策略,方可确保国家在国际舆论博弈中取得话语先导优势。在新时代的大背景下,中国应当冲破传统舆论思维的窠臼,调动各方力量构建具有中国特色的“中国叙事”语境,打造与国家地位相匹配的国际舆论影响力。