基于海洋国土意识培养的高中地理案例教学设计

——以湘教版“海洋与人类”为例

潘竟源,杨建军

(1.西北师范大学附属中学,甘肃 兰州 730070;2.兰州市第三十一中学,甘肃 兰州 730030)

一、引言

地球上海洋总面积约为3.6 亿平方千米,约占地球表面积的71%,平均水深约3795 米。海洋中含有十三亿五千多万平方千米的水,约占地球上总水量的97%。海洋蕴藏着丰富的生物资源、油气资源和空间资源。可以说,海洋是一个广阔无垠的资源宝库,几乎包罗了人类生存和发展所需要的全部资源,在陆地资源日益减少的今天,海洋资源显得尤为重要。2001 年,联合国首次提出了“21世纪是海洋世纪”。今后,海洋将成为国际竞争的主要领域,包括高新技术引领下的经济竞争,蓝色经济正在并将继续成为全球经济新的增长点。

我国是一个海陆兼备的国家,海疆辽阔,濒临太平洋及边缘海。根据1994年11月16日生效的《联合国海洋法公约》规定和我国政府的主张,我国在“四海一洋”所辖海域面积达300多万平方千米,相当于陆地面积的近1/3。海洋权是国家主权的重要组成部分,它所包含的内水及领海主权、海域管辖主权和主权权利等,都直接关系到国家的安全利益和发展利益。就目前来看,我国管辖海域的形势非常严峻,岛礁被外国非法侵占,资源遭掠夺,约1/3 的管辖海域面临被瓜分的危险,捍卫海洋权益的任务十分艰巨[1]P111。海洋对国家强盛和民族兴衰有着至关重要的影响,近代大国崛起无不依托海洋,我国和平发展同样离不开海洋。21 世纪中华民族海洋意识不仅是国家软实力的重要内容,更是实施海洋强国战略、实现中华民族伟大复兴的思想基础,对国家和民族发展有着持久而深远的影响[2]。就现状而言,我国公民的海洋意识并不强烈。通过对上海市青少年的海洋意识进行调查,发现上海青少年普遍从主观上喜欢海洋,但对海洋基础知识的掌握还很薄弱,对海洋主权意识和海洋权益、海洋环境保护知识比较缺失[3]。上海市青少年海洋意识的调查结果是我国公民海洋意识薄弱的一个缩影。青少年是祖国未来的建设者和管理者,他们海洋意识的强弱将对海洋资源的开发、利用和对海洋权益的争取和维护产生重要影响。因而,青少年海洋意识的培养对我国今后发展海洋经济、建设海洋强国具有重大的意义。

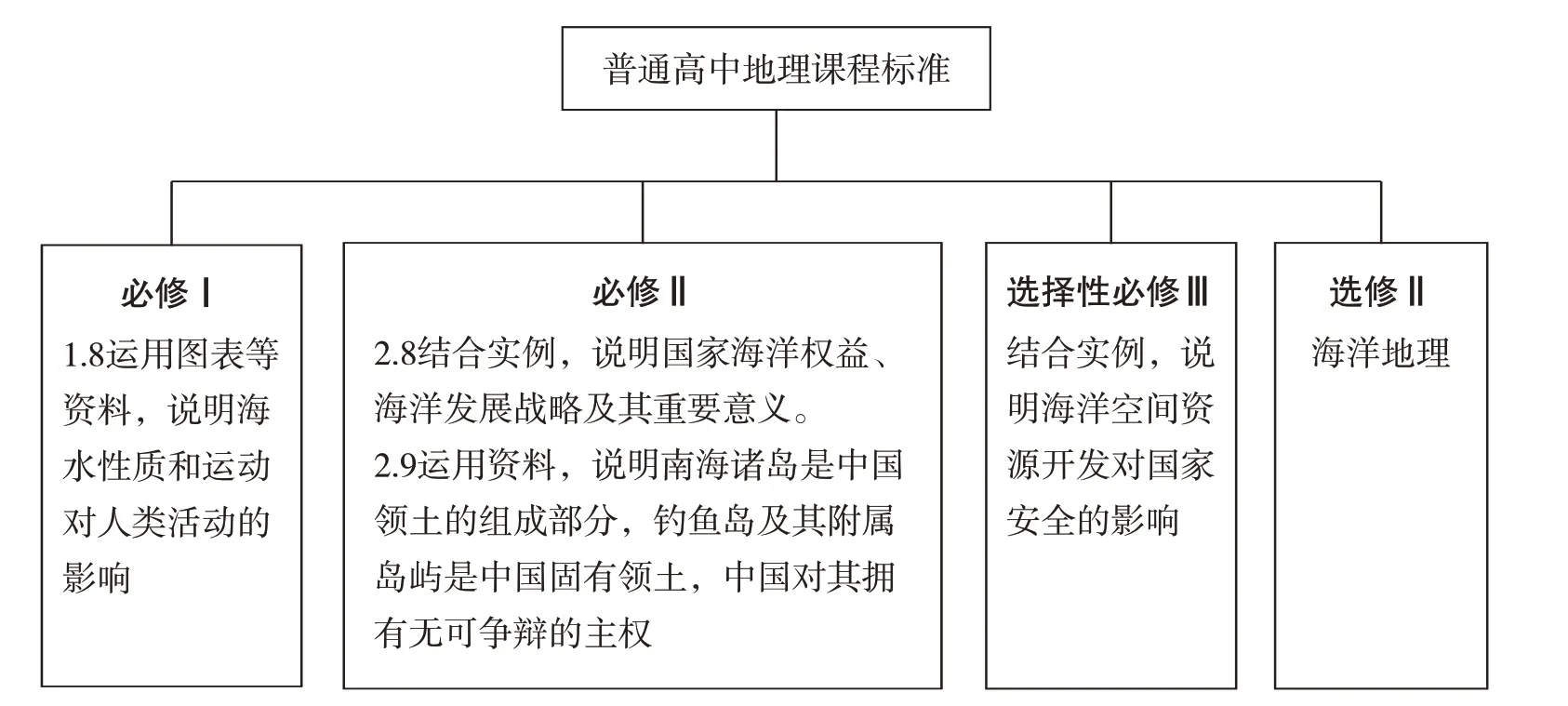

《普通高中地理课程标准》(2017 年版2020 年修订)加强了对海洋地理的教学要求(图1)。在必修Ⅰ的课程标准中,没有直接与海洋权益相关的内容,侧重说明海水性质和运动对人类活动的影响。笔者认为,没有明确说明并不代表不需要讲授相关内容。相反,基于对课程标准的分析和提升我国公民海洋意识的需要,非常有必要在必修Ⅰ有关海洋知识的课堂教学中,增加海洋与人类的内容。但在具体教学中,为了不增加难度,应以案例教学为主。笔者在湘教版高一地理必修Ⅰ第四章“海洋与人类”的教学中,采用了海岛开发案例创设教学情境,以期增强学生的海洋国土意识。

图1 《普通高中地理课程标准》海洋地理相关内容

二、课程教学设计

(一)课程标准(2017年版2020年修订)

运用图表等资料,说明海水性质和运动对人类活动的影响。

(二)教学目标

1.能举例说明海洋资源的类型;

2.结合具体案例,说明海洋资源对人类生产生活的影响;

3.结合具体案例,分析人类生产活动造成的主要海洋环境问题;

4.通过具体案例的分析,增强海洋意识,增进家国情怀。

(三)教学重难点

重点:

1.知道海洋空间资源利用的具体表现;

2.说明海洋资源对人类生产生活的影响;

3.分析人类活动产生的主要海洋环境问题。难点:

1.说明海洋资源对人类生产生活的影响;

2.分析人类活动产生的主要海洋环境问题。

(四)教学方法

1.案例教学法

2.小组合作探究法

(五)教学用具

多媒体课件、地理版图

(六)课时安排

1课时

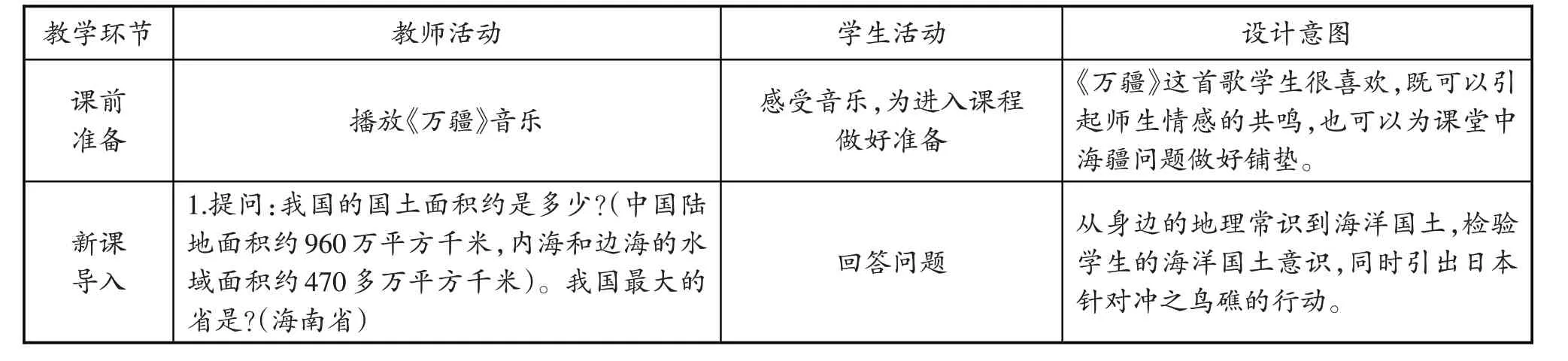

(七)教学过程(见表1)

表1 “海洋与人类”教学设计

三、课后反思

(一)深入理解课程标准有助于教材的延伸和学生核心素养的培养

《普通高中地理课程标准》(2017 年版2020 年修订)关于课程结构的设计依据之一是地理学的学科体系,所以采用自然地理、人文地理和区域地理的基本框架。同时,综合考虑融入科学发展观教育、国家安全教育、海洋意识教育等,注重地理学科和其他学科的融合[4]。

较之于之前的教材,新版普通高中地理教科书在必修Ⅰ、必修Ⅱ、选择性必修Ⅰ、选择性必修Ⅱ中都涉及了海洋地理相关内容,此外,选修课程还专门开设海洋地理。这些内容的开设旨在帮助学生感知海洋的浩瀚,认识海洋作为独特环境的区域共性和差异性。海洋对人类社会具有重大意义,海洋空间对未来中国将会产生巨大的影响。基于对课程标准的分析和我国公民海洋意识的现状,笔者在必修Ⅰ有关海洋知识的教学中,设计能够引起、提升海洋意识的海岛案例进行教学。在学习必修Ⅰ“海水的性质和运动”等基础知识的基础上,结合自身知识和经验的积累,学生能够对海洋问题进行相应的思考和探究。

(二)针对不同的班级和学生可选择不同的区域和案例

本节课的内容主要分为三部分:一是让学生举例说明海洋资源的类型;二是通过山东半岛的案例,说明海洋资源对人类生产生活的影响;三是结合墨西哥湾漏油事件,分析人类生产活动造成的主要海洋环境问题。在说明海洋资源的过程中,学生关于海洋生物、矿产、化学等资源可以列举很多例子,但关于海洋空间资源的认识并不到位。而实际上,海洋空间是海洋其他资源赋存的基础,人类是在不同的海洋空间对资源进行开采、开发和利用。所以,笔者在学生列举的基础上,对海洋空间资源做了重点说明。山东半岛蓝色经济区的战略定位是:黄河流域出海大通道经济引擎、环渤海经济圈南部隆起带、贯通东北老工业基地与长三角经济区的枢纽、中日韩自由贸易先行区。虽然笔者选择了一个典型的海岛区域,但因班级、学生的差异,达成的效果有较大差别。在对两个班级授课的过程中,一个班级学生的视角可以从半岛延伸到长三角甚至联想到马六甲海峡;在另外一个班级授课的过程中,学生的视角主要集中在半岛本身,规划设计的内容主要跟自己的生活经历有关,如“农家乐”“烧烤摊”等。笔者根据学生的回答,及时对学生的回答进行了课堂反馈。同时也认识到:(1)课堂内容必须“备学生”,根据学情展开相应的教学,设计相应的活动;(2)内陆学生的海洋意识亟待加强,学生对海洋资源缺乏感官上的直接印象和行动上的直接实践。笔者认为可以应用两种方法稍作改善:一是应用现代信息技术,向学生播放典型的纪录片,如《海洋》《地球脉动》等,提升学生对海洋的感官印象;二是充分利用身边的水域,如河流、湖泊等,让学生逐步产生空间共鸣。当然,学生如果能够亲身体验海洋,这是最好的渠道。对于人类生产活动造成的主要海洋环境问题,学生结合图片做出了较好的回答。这在一定程度上说明,当地理必修Ⅰ进行到后半部分的时候,学生逐渐形成了地理环境整体性的意识。

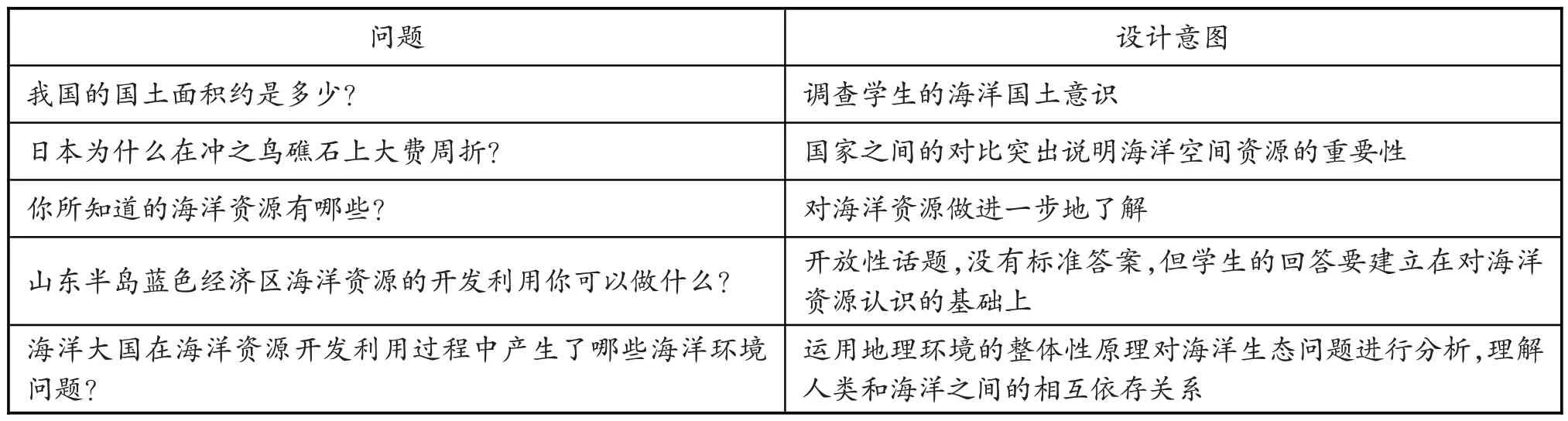

(三)问题式教学有利于层次清晰地分析问题和表达观点

本节课的教学设计尝试将必修Ⅰ、必修Ⅱ和选择性必修Ⅲ的海洋地理内容连为一体,相互渗透。通过教学活动,学生认识到了开发海洋、利用海洋、保护海洋对人类生存和发展的意义,增强了海洋国土意识,并为必修Ⅱ和选择性必修Ⅲ相关内容的学习奠定了基础,从课堂上学生参与活动的积极性和回答问题的正确度来看,本节课达成了初设的教学目标。在教学过程中,笔者主要设计了以下问题(见表2)。

表2 “海洋与人类”课堂问题设计

这几个问题的设计主要考虑以下方面:(1)以学生的认知水平和知识基础作为起点。这节课的关键词是海洋资源、海洋生态、海洋意识。老师在课堂教学过程中侧重于激发学生学习的兴趣和海洋意识的培养,并未设计较难的海洋地理知识。(2)前后问题形成了不同层次的问题链条。正如前文所述,我国公民的海洋意识普遍较弱,内陆地区的学生这种情形更加明显。在教学过程中,这种“劣势”反而有利于后续问题的生成,因为这节课的目的之一就是促进、激发学生对海洋的热情,进而发现海洋问题,解决海洋问题。(3)尽可能完整地呈现案例环境背景,为学生的学习提供基础。同时关于案例问题的设计具有开放性,鼓励学生拓宽思路,创新表现,勇敢表达。

——依托《课程标准》的二轮复习策略