不同底质和光周期对青蛤潜沙和摄食行为的影响

魏敏,宋杰,刘玉,李德盛,秦俊杰,刘潘江,徐晓怀,姚顺,管彬,单昕,马欣然,孙雨绮,郑伟

(1.江苏海洋大学,江苏省海洋生物资源与生态环境重点实验室/江苏省海洋生物技术重点实验室,江苏 连云港 222005;2.江苏海洋大学,江苏省海洋生物产业技术协同创新中心,江苏 连云港 222005)

青蛤(Cyclina sinensis)俗称黑蛤、圆蛤、牛眼蛤等[1],广泛分布于日本及我国南北沿海砂质的潮间带,主要栖息于近高潮区和中潮区有淡水汇入的河口滩涂中[2,3],是我国重要的埋栖型暖水性经济型双壳贝类。青蛤生长快、肉质鲜美、营养丰富,抗逆性强,适应性广,滤水效果好,在我国具有广阔的养殖和消费市场[4]。

目前,有关于温度、盐度、流速、规格和环境污染等因素对埋栖贝类潜沙行为影响的研究很多[5-9],但不同底质对青蛤潜沙行为的影响研究较少[10],这对青蛤养殖十分不利。为了探究青蛤在不同底质下的潜沙规律和昼夜摄食节律,找出青蛤的最佳养殖条件,本文从行为、生理、生长等方面,研究光照与底质对青蛤潜沙行为、摄食规律和消化代谢的影响[11-14]。本研究通过揭示青蛤的潜沙行为过程及其与光照的关系,明确光照对其摄食和消化代谢的影响,以期为优化青蛤养殖环境,提高底播增殖的存活率提供一定理论基础。

1 材料与方法

1.1 材料

2 龄青蛤购于山东潍坊地区青蛤养殖场。随机挑选一定数量健康、活力旺盛个体于室温下(25±3)℃暂养一段时间后,随机抽取近似规格的个体放入本课题组设计的养殖暗箱中进行实验(水温22 ℃),每箱放8 个个体。试验后解剖青蛤,取出内脏团,于-20 ℃冰箱中冷冻保存,用于后续酶活的测定。

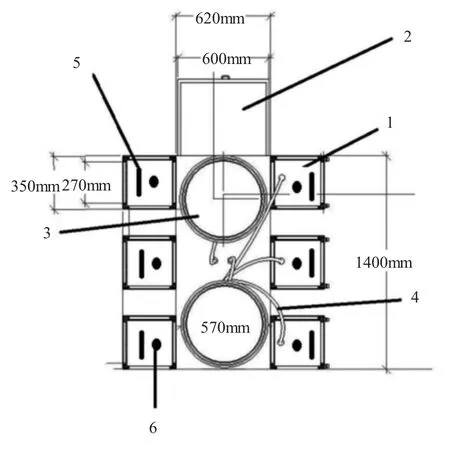

实验用养殖暗箱由三个养殖暗箱和一套水循环系统组成一个单元(图1)。养殖暗箱主体为玻璃缸外层包裹遮光层和隔热隔音棉层,人工调控水温、光照和声音。养殖箱的箱盖上安装了LED 灯管和带红外线摄像功能和WIFI 模块的相机,无论有无光照均可摄像拍照和远程传输。增氧和加热装置在养殖暗箱外的水循环系统,避免噪音和水体受热不均匀影响养殖暗箱内的实验。

图1 实验养殖暗箱结构示意图Fig.1 Schematic diagram of the structure of the experimental device

本实验使用的酶活测试试剂盒购于南京建成生物工程研究所。

1.2 方法

1.2.1 潜沙行为观察

将在连云港赣榆区青口盐场青蛤养殖池塘挖取的泥洗净除杂,用漂白粉消毒后,阳光下曝晒晾干备用;海边挖取的海沙不断淘洗,用滤网去除大颗粒杂质,待海沙的粒径符合一定要求后(平均粒径为0.125~0.250 mm),用漂白粉浸泡消毒,洗净后晾干备用。

将泥沙按不同比例混合为四组:全泥组(含沙量0%),沙泥比1∶3 组(25%沙),沙泥比1∶1 组(50%沙),沙泥比3∶1 组(75%沙),全沙组(100%沙),均匀平铺在30 cm×30 cm×30 cm 的养殖暗箱底部10 cm 厚。注水后整个养殖箱沙稳定后,放入青蛤开始实验,每组放入青蛤8 只,自然、均匀地洒落于底质表面,即开始试验(每组重复3 次)。观察并用摄像头拍摄记录青蛤的潜沙过程。通过开关养殖暗箱盖上的LED 光源来模拟和观察青蛤在有光(12 h)和无光(12 h)条件下的潜沙行为以及潜沙后的生活状态。

1.2.2 摄食行为观察

每组挑选8 个相同规格的青蛤在养殖暗箱中观察摄食行为。每天早晚各投喂小球藻(Chlorella vulgaris)1 次,连续投喂3 d,并用摄像观察记录。通过定时开关(开启:6:00;关闭:18:00)控制养殖暗箱盖上的LED 光源模拟自然光照来研究青蛤摄食的昼夜节律。将其伸出水管作为摄食标志,伸出水管时长为摄食时长。每组3 个平行,重复三次。统计录像视频中青蛤伸出水管的时间分别计算出黑天(黑暗条件)与白天(光照条件)摄食的总时长,对比得出青蛤的最适摄食时间。

1.2.3 酶活测定与分析

设置三个实验处理组:持续24 h 黑暗处理组(“24 D”)、持续24 h 光照处理组(“24 L”)和12 h黑暗处理后再继续进行12 h 光照处理组(“12 D+12 L”,模拟自然光照并作为对照组)。实验结束时分别随机从三组中取6 只蛤,测定内脏团组织的消化和代谢酶(α-淀粉酶、丙酮酸激酶、胃蛋白酶、己糖激酶和乳酸脱氢酶)的酶活。具体步骤按照酶活测定试剂盒说明书进行。使用分光光度计进行吸光度的测定,超微量紫外分光光度计测定蛋白浓度。

1.3 数据处理

所有的数据结果均以平均值±标准误(Mean±SE)表示。使用Excel 软件进行简单的数据统计和分析。用软件SPSS 18.0 进行多因素方差分析,P<0.05表示差异显著。

2 结果与分析

2.1 青蛤的潜沙行为

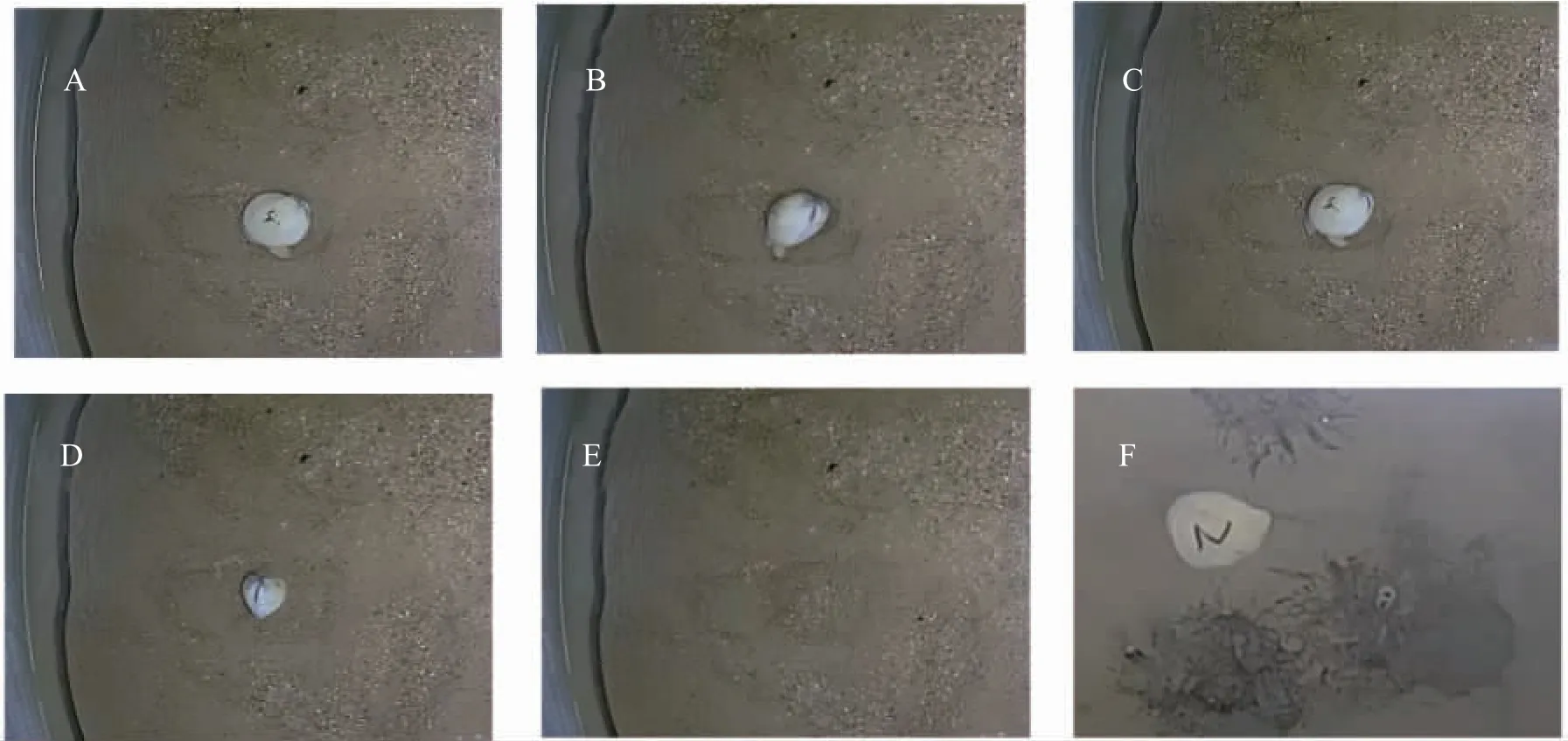

在盐度27、水温22 ℃、pH8.0 的天然海水中,对录像结果的分析发现(图2),青蛤将双壳打开,依次缓慢先伸出水管再伸出斧足,此阶段需时约50 min。接着青蛤把斧足伸入沙层内,水管向上,腹缘向下,将壳竖起。随后,青蛤通过斧足挤入沙中并开始左右摆动,每摆动一下便向下潜一小段距离,一般在20 次左右便能够全部潜入泥沙中,水管在沙面上留下2 个小孔,至此完成潜沙。由此可知,青蛤潜沙行为过程包括五个步骤:伸出水管,伸出斧足,竖壳,钻沙,潜沙。

图2 青蛤潜沙完整过程Fig.2 The complete process of burrowing in the sand of clam Cydina sinesis

2.2 不同底质和光照对青蛤潜沙的影响

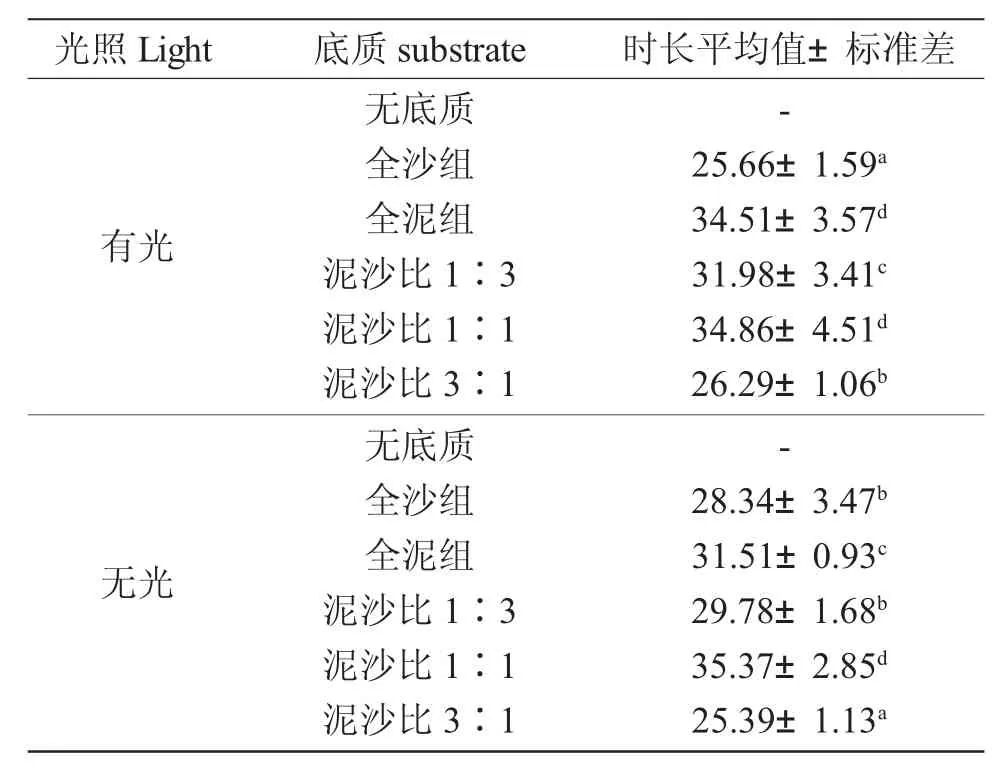

观察发现(表1),无论有无光照,全沙组和泥沙比3∶1 组青蛤的潜沙时间为最短。全沙组中,光照条件下青蛤潜沙时间(25.66±1.59)min 显著低于黑暗条件下的青蛤潜沙时间。

表1 青蛤在有/无光环境下在不同底质中潜沙时间/(min)Tab.1 Burrowing time of clam Cyclina sinensis in different sediments under light or dark environment

2.3 青蛤昼夜摄食行为分析

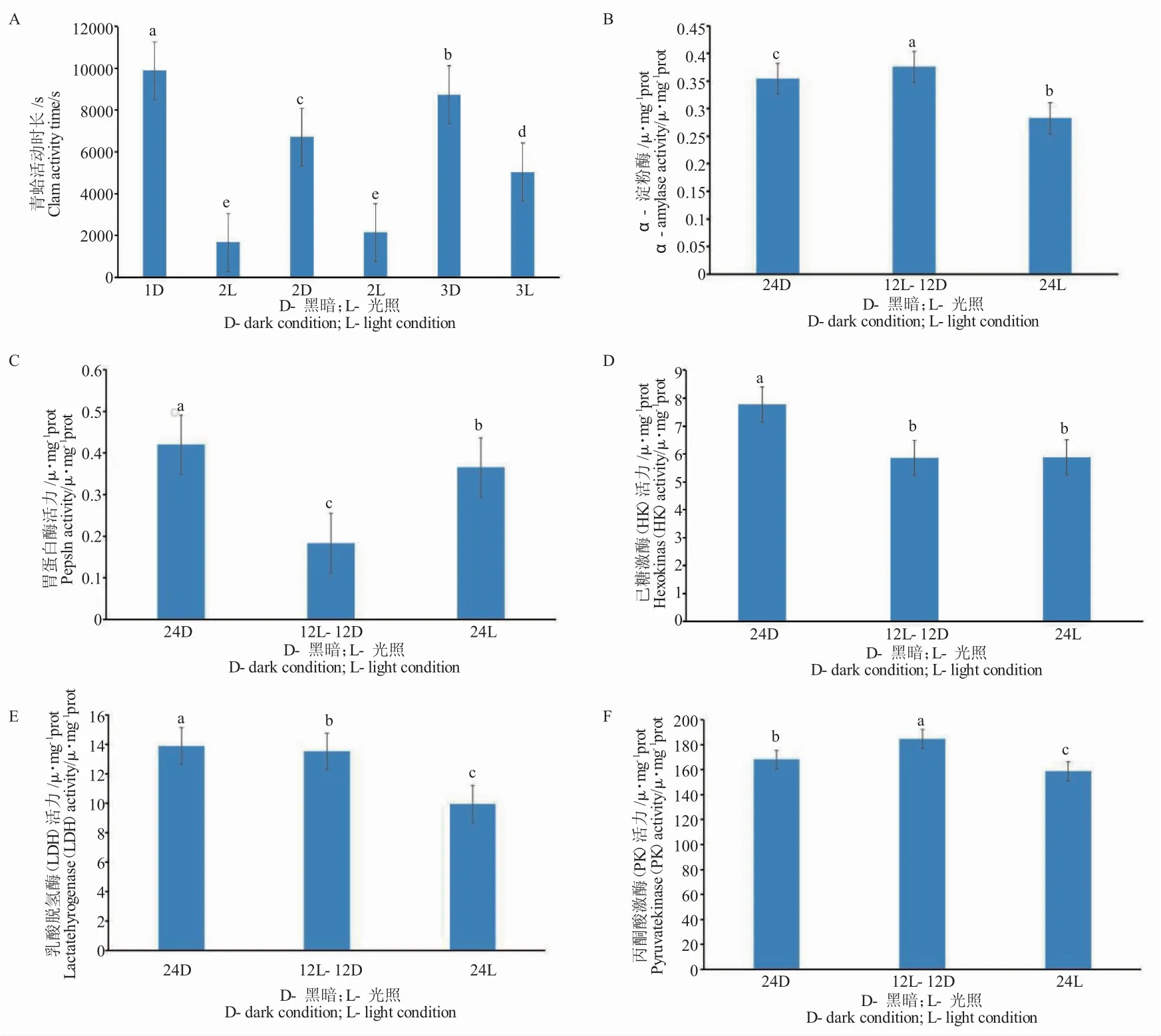

光照对青蛤的活动影响显著,光照条件下(模拟白天)青蛤的摄食时长(伸出水管时长)明显低于黑暗时(模拟黑夜),摄食时间主要集中在19:00—22:00 这个时间段(图3-A)。

图3 青蛤体内酶活的测定(L-光照条件下,D-黑暗条件下)Fig.3 Determination of enzyme activity in clam (L-light condition,D-dark condition)

2.4 光照对青蛤消化和代谢的影响

24 h 黑暗的“24 D”组青蛤的α-淀粉酶和胃蛋白酶酶活显著低于“12 D+12 L”组(P<0.05,图3-B),但“24 D”组青蛤的胃蛋白酶酶活显著高于“12 D+12 L”组(P<0.05,图2-C);“24 D”组青蛤的己糖激酶、乳酸脱氢酶及丙酮酸激酶酶活均显著高于“24 L”组(P<0.05,图3-D、3-E 和3-F)。

3 讨论

3.1 青蛤的潜沙行为

埋栖型贝类通常都具有发达的斧状足,以挖掘泥沙,使部分或者整个身体进入泥沙内生活[15,16]。从泥沙表面到钻入泥沙内整个过程中,需要时间具有个体差异,有个青蛤只需要5 min 就能潜沙完毕,有的需要30 min 以上甚至不潜沙。经观察,青蛤潜沙的一个明显特征为竖壳,健康的青蛤只要能把壳竖起来,就能潜下去,先竖壳的基本上先完成潜沙。因此认为,青蛤潜沙快慢与其自身的健康状态直接相关。这一结果与于志华等[10]对文蛤(Meretrix meretrix)幼苗潜沙行为有相似之处。

埋栖贝类在早期具有附着习性,后期进行埋栖生活,评判埋栖贝类增殖放流成活率的重要因素之一就是潜沙能力[17]。潜沙所用的时间越短,埋栖的深度越深,贝类就能尽快进入身体周围被保护的环境,减少敌害生物的侵袭,在复杂的自然环境中提高存活率[18,19]。

底质中泥沙比例不同对青蛤潜沙行为也有较大的影响[20]。青蛤在泥沙比3∶1 的底质环境中潜沙时间较短,潜沙率较高,死亡率较低,表明合适的泥沙配比能为青蛤潜沙提供更好的环境。光源的有无对青蛤潜沙行为也有一定影响,但是,本实验观察,有光和无光对青蛤潜沙影响并不显著,其中在无光的环境下,青蛤潜沙时间稍短,但具体原因尚不清楚,有待进一步研究。

3.2 青蛤的昼夜节律

行为观察表明,光照对青蛤运动时长的影响较为显著(P<0.05),黑暗条件下青蛤的运动时长大于持续光照条件下,青蛤主要活动时间集中在黑夜,尤其是夜间19:00—22:00 时间段,而持续光照下极少活动。观察结果暗示,光照对青蛤的行为活动具有明显的抑制作用。持续黑暗条件下,青蛤三种糖酵解酶(已糖激酶、乳酸脱氢酶及丙酮酸激酶)酶活均显著高于持续光照组(P<0.05),表明光照对青蛤的代谢同样具有一定抑制作用。动物主要通过糖酵解及之后的三羧酸循环、氧化磷酸化来产生ATP 供能,已糖激酶、乳酸脱氢酶及丙酮酸激酶均为糖酵解过程中关键酶,其中已糖激酶和丙酮酸激酶是糖酵解过程中的主要限速酶,能够反应动物体内糖酵解的水平,而乳酸脱氢酶是无氧途径的关键酶[21-23]。本研究中,已糖激酶和丙酮酸激酶在黑暗组和自然光照组中的酶活正好相反,暗示这两种糖酵解限速酶在体内可能存在一定补偿机制。因此,推测黑暗条件下青蛤的活动显著增加,较高的代谢活力产生的能量正好能够满足自身活动所需。

本研究中,持续黑暗组中青蛤的α-淀粉酶活性显著低于自然光照组,而持续黑暗组中青蛤的胃蛋白酶活性显著高于自然光照组。持续光照组中青蛤的α-淀粉酶活性显著低于自然光照组,而持续光照组中青蛤的胃蛋白酶活性显著高于自然光照组。藻类是滤食性贝类的主要食物。无光条件下,藻类不能进行正常光合作用,藻体中淀粉等糖类有机物积累较少,可能导致贝类摄入的糖类不足而降低体内淀粉酶(α-淀粉酶)的活性;但无光照对藻体内蛋白质的合成并无显著影响[24,25],无光条件下青蛤的活动又较为频繁,所以需要更多的能量支持机体活动,因此在藻类中糖类合成不足的情况下,推测通过提高机体内蛋白消化酶(胃蛋白酶)的活性来消化代谢藻类中蛋白质获取所需机体活动能量。

3.3 总结

青蛤在泥沙比3∶1 的底质环境中潜沙时间较短,潜沙率较高,死亡率较低,相较于其他底质更加适合青蛤的底栖生活。在保持实验水温和盐度相同的条件下,青蛤活动的时间集中在黑暗条件下,夜里活动的时间段主要集中在19:00—22:00。青蛤的行为活动具有一定的昼夜节律,光照越弱时,青蛤的活动越频繁,在黑暗条件下青蛤活动较为旺盛,其消化与代谢水平相对较高。