地震救援行动中的安全管理及安全员设置策略

马林

地震灾害发生后,救援队伍面临的是复杂灾害环境,不仅是大量的倒塌和破坏的建筑,同时存在不同种类和形式的火灾、泥石流、化学品泄漏、辐射污染等具有危险性的因素和次生灾害,涉及多方面、多种类的安全隐患防控要求,在救援行动中,灾害现场的安全管理和安全员的设置对于整个救援的顺利开展至关重要。

1 地震灾害救援现场的主要风险

1.1 主震区域余震频发性

以5∙12 汶 川地震、4∙14 玉树地震、4∙20 雅安地震为例:汶川地震发生后,从2008 年5 月12 日14 时28 分到2008 年5 月13 日17 时,共发生余震2300 多次,其中6 级以上余震3 次,5 级以上5 次;玉树地震发生后,从2010 年4 月14 日07 时49 分时到2010 年4 月20 日15 时,余震总数为1278 次,其中3.0 级以上余震12 次;雅安地震发生后,从2013 年4月20 日8 时2 分到2013 年4 月28 日8时0 分,共发生余震5531 次,3 级以上余震103 次,最大余震5.7 级。研究表明,余震一般在主震的同一断裂带发生,这就存在救援过程中发生余震的可能性,严重威胁救援人员安全。

1.2 坍塌建筑不稳定性

建筑是人为满足社会发展需要建造的重要活动处所,体大面广,结构样式丰富,建设时间长短不同,质量和材料差距较大。结构是建筑的关键核心[1]。因建筑结构和形式的不同,在地震中遭受破坏后,建筑会在不同高度、位置形成倾斜支撑倒塌空间(如图1)、悬臂倒塌空间(如图2)、V 型倒塌空间(如图3)、夹层倒塌空间(如图4)4 种基本类型或者上述4 种基本类型的组合空间(如图5),形成大小各异的内部连接的倒塌物,同时存在水平和竖向的极不稳定成分,且作用力相互影响。在救援行动中,由于使用装备、支撑、破拆技术失误或者警戒管控、人员管理、秩序维护不到位,一旦接触外力,极易发生连锁性或者局部二次坍塌,造成救援人员伤亡。

图1 倾斜支撑倒塌空间

图2 悬臂倒塌空间

图3 V 型倒塌空间

图4 夹层倒塌空间

图5 组合空间

1.3 多类型次生灾害危险源并存性

次生灾害是指由于强烈地震致使山体崩塌,形成滑坡、泥石流;水坝、水库、河堤决口发生洪灾,形成堰塞湖;震后流行性瘟疫;石油化工易燃易爆场所设施损坏引发的爆炸起火;城市综合体、高层(地下)建筑立体式火灾或由于管道破损造成有毒气体泄漏及重要设备放射性物质扩散等。救援队伍在承担群众疏散和被困人员搜救的主要任务时,各类危险源的存在势必在一定程度影响救援安全。

1.4 地震救援行动管理的复杂性

地震救援涉及本地和外地多种队伍,现场人员多、噪声大,还存在施救场地不熟悉,家属群众、媒体干扰强,灰尘大等诸多因素。从救援准备和实施救援内容出发,主要存在人的行为、物的状态、管理缺陷三个方面潜在问题。人的不安全行为主要包括:对安全理解和认识不足,缺乏安全技术和知识,对危险预测不足,能力不够;或有能力,但发挥不足。物的不安全状态包括:装备性能不熟、装备故障,装备设计缺陷、使用危险吊重器材。管理缺陷是指人员过度疲劳和紧张,轮换不及时,现场管理无序,纪律松懈,违反安全操作规程和妄为求快的不安全行为得不到制止等。其中,人的行为可以造成物的不安全状态;而物的不安全状态又会形成人有不安全行为的条件,两者相互影响[2]。

2 地震现场的安全管理

在救援现场,救援工作需要通过环境安全管理、场地安全管理、人员安全管理三个方面提高作业效率,确保救援工作的高效安全进行。

2.1 环境安全

环境安全包含现场评估预测、秩序维护、交通布防、防止次生灾害和疫情爆发五个内容。需要建筑结构、余震预警、电力、有毒可燃气体检测、地质灾害等专业人员协同进行,得出评估结果,提前实施干预。秩序维护需加强公安巡逻和警戒力度,严防发生抢劫、盗窃等犯罪行为,确保现场安全和稳定。交通布防主要包括实施交通管制,需根据灾区实际合理安排交通路线和设立临时交通管制点,确保救援车辆和人员能够快速通过实施现场作业,避免交通拥堵和混乱导致的二次伤害。防止次生灾害,需实时监控滑坡、泥石流、火灾等灾害的监测和预警,采取必要的预防措施,避免灾害叠加。防止疫情爆发,地震导致灾区卫生条件差、动物防疫工作失控漏管,容易引发各种疾病,需建立防疫计划和应急预案,全面开展管控卫生消杀作业,避免疫情发生。

2.2 场地安全

根据救援队伍任务负责点实际情况,救援现场可以划分为安全区、搜救区和临时安置区。安全区是指地震救援现场中经评估相对安全的区域,需设立安全警戒线和警戒哨,负责安全区域的维护和管理,提供基础安全保障,如搭建临时帐篷、提供必要的生活用品和医疗物质等,同时区内人员应具备基本的防护知识和自救能力。搜救区是指救援现场中用于开展搜救工作的区域,需设置指挥中心,细化搜救区域,明确各区域的搜救任务和责任人,配备有安全作业设备和监测装备,建立扁平化通信联络网,以便及时调整搜救策略、方向和汇报搜救信息;临时安置区是指地震救援现场中用于安置受灾群众的区域,区域内设置临时管理机构,负责对该区域内受灾群众的统一管理和服务保障,需提供基本生活保障物资,设置卫生防疫工作站,配备医护人员,制定详细转移方案,并对受灾群众进行安全教育和宣传培训。

2.3 人员安全

地震现场人员安全管理包含救援人员、疏散群众、被困人员安全等主要内容。救援人员的安全是整个救援行动的基础,需要掌握地震专业救援技术,携带必要的防护装备,对任务区进行风险评估,实施预防措施,及时汇报进展和作业过程存在问题,以便进行决策和协调。群众安全是地震救援行动的重要环节,需设立临时避难所(安置区),具有良好的通风和卫生条件,提供生活、医疗和心理援助服务。被困人员安全是地震救援行动的核心目标,需使用专业的设备和搜救犬探测定位,快速、准确掌握被困人员的具体位置,并排除其他危险源;救援被困人员作业要提前制定方案、准备救援器材,实施作业的救援队要具有废墟安全破拆和团队协作的实战经验和资质培训。在救援过程中,要提前介入医疗援助,保持与被困人员的不间断沟通,做好安抚及配合救援工作。

3 地震救援现场安全员设置策略

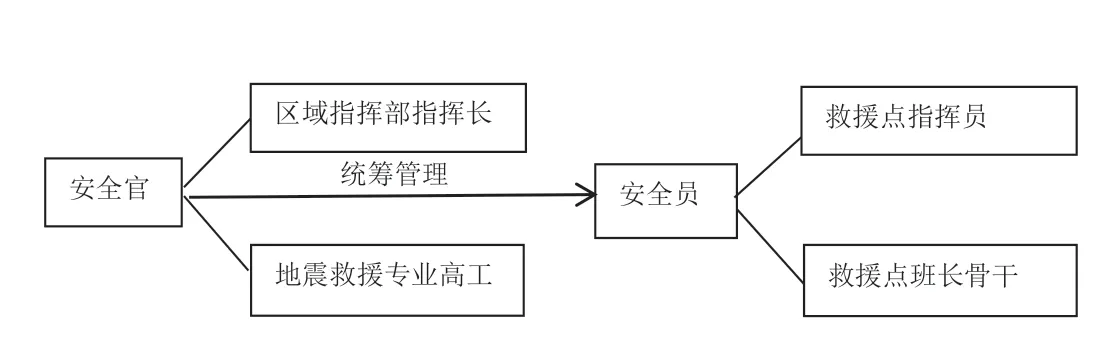

地震救援现场安全员是区域安全官和救援点安全员的统称,安全官要对安全员进行统一管理。安全官是救援现场的最高安全负责人,负责全面管理和监督现场的安全工作,参与制定总体救援行动计划和救援点划分;安全员主要负责各救援点安全监督,对作业环境、装备设施和人员行为进行检查和管理。两者均可以在危险情况时叫停救援作业,发出紧急信号,进行安全撤离。

3.1 职能作用

在救援时,安全官需要观察埋压人员建筑周围是否存在次生灾害引发的潜在危险因素;了解埋压人员建筑周围破坏建筑对解施救建筑的安全影响,施救建筑周围有毒有害气体、火灾等对施救建筑安全影响;观察并了解埋压人员建筑本身有毒有害气体、电、水、火等危险因素。实施救援前确保停水、停电、停止供气[4]。特别是在工厂、试验室等存有有害物质的房屋建筑救援中,更是要详细了解有害物质存放位置、对人的危害性等。安全员负责本救援点救援环境、建筑物坍塌结构评估和可能突发情况,全过程安全提示并对安全防护、安全破拆救生和作业时间进行规范和记录。如图6 所示。

图6 安全官与安全员的职能作用

3.2 设置方法

根据地震救援现场灾害情况不同,一般救援力量划分区域开展作业,结合地震救援专业队建设标准,根据地震区域实际情况不同,一支队伍(重型地震救援专业队)负责1 个以上区域或者1支以上队伍(重型地震救援专业队)负责1 个区域,而单独区域又呈现救援多点特征,即一个区域涵盖有一个以上作业救援点。因此,一个区域要至少设立1 名安全官,负责整个区域总体安全工作、安全行动方案制定,一般1 名安全官负责不超过10 个救援点,超过10 个少于20 个救援点,设置2 名安全官,依次类推。各救援单元点需单独设置安全员,并统一纳入区域安全官统一管理。如图7 所示。

图7 安全官与安全员设置结构图

3.3 人员选取

地震救援现场涉及地震机理、建筑坍塌、多类型次生灾害、安全管理等多方面知识体系和专业技术,安全官(安全员)必须具备一定的实战救援技术经验和救援能力素质要求,且在现场具有一定的威信,可以直接干预各单元救援行动[3]。安全官一般由区域指挥部指挥长或者地震救援专业高工担任,必须了解掌握整个区域作战部署及救援实力,参与整体形势侦查研判和行动作业方案制定。救援点安全员由作业点指挥员或者班长骨干担任,发现险情第一时间叫停作业,撤离同时向安全官汇报。如图8 所示。

图8 安全官与安全员选取要求

4 地震救援现场安全员能力要求

地震救援现场受埋压情况千差万别没有一定规律,救援行动应遵循安全第一、有效控制的原则,进入工作场地前应先实施控制,并对建(构)筑物及周边环境进行安全评估,制定安全行动规划,排除不安全因素,并对现场进行安全管理。

4.1 风险隐患评估预测能力

救援中的安全评估要从现场环境、人和物实际情况出发,突出重点方面,合理评估风险,为实施有效的安全防控举措提供依据。风险隐患评估主要分为两个层次,针对救援环境的侦查评估和场地建筑的稳定性评估[2]。实现这一目的,需要掌握建筑坍塌的先兆判断方法、了解构筑物力的相互牵扯作用、研判现场救援环境的情况,具备建筑废墟稳定性判定及现场出现的危险物质检查和预测。所需的背景知识包括建筑建构、震害机理、建筑材料和震害环境熟悉。同时,做到对救援环境、整体废墟和局部废墟统筹思考,尤其在破拆、余震及大型机械介入引起的持续性变化,要及时报告指挥员调整救援策略和救援方法的变换,紧急情况时,可直接干预行动。

4.2 制定安全行动规划能力

安全员要具备救援现场操作技术和实战经验,在现场积极听取有经验的结构工程师给救援队提供行动技术指导,针对不同的救援场地,明确安全行动的方法和行动准则,确定撤离路线、确定安全区域、实行点名制度、建立通讯联系。制定安全行动规划应考虑:采取措施保证安全和工作便利、在危险区内保留必要的救援人员,执行搜救行动必须做好个人安全防护措施,仪器和设备的放置,作战人员的部署分工,破拆救生方式方法科学合理性及相关行动安全提示、操作规程。同时,现场行动前应对全体队员进行安全行动规划讲解,在开展救援行动总结时要对救援行动中的安全问题进行总结,并提出改进建议,在救援行动总结报告中要包括安全规划方面的内容。

4.3 执行现场安全管理能力

现场安全管理包括:行动前的安全管理、行动期间的安全管理、行动结束后的安全总结以及特殊事件的应对等内容,作为安全员需列出队伍在各个阶段应该开展的与安全管理有关的现场行动安全制度、现场轮休制度、应急计划,具体如:地震区域地形、气候、治安情况;队员、搜救犬和装备的安全措施及装备准备;初步灾害形势及潜在危险;行动基地选址、布局安全;工作场地安全及警戒;确保队员遵守至少2 人同行的制度;提供充足的照明以保证行动基地和工作场地的安全;持续关注天气预报信息;遵守相关的生物医学控制措施(例如:尸体处理、病患救治、卫生健康等);在离开工作场地和进入行动基地之前对所有人员和装备采取适当洗消措施以排除污染;保证所有的队员有充足的休息、轮换、饮水和进食;关注队员的心理压力;保持队伍的纪律性;在行动结束撤收行动基地时采取适当的安全措施。

5 结语

在未来地震救援现场安全管理中,必须充分认识到安全管理工作的复杂性和长期性,安全管理不仅是制度的建设,更重要的是理念的改变,需要投入更多专业素养高、实战能力强、综合素质优秀的安全管理人才,向精细化、智能化和创新多元化方向发展,文中的讨论仍是一些基本的步骤、策略和方式方法,作抛砖引玉之笔。