基于数据挖掘研究牛学恩教授治疗胃食管反流病的用药规律*

钤培国,李振华,于志富,牛学恩,王宇亮

(1.河南省中医院,河南 郑州 450002; 2.林州市中医院,河南 林州 456550)

胃食管反流病(gastroesophageal reflux disease,GERD)是临床常见病、多发病,是指胃内容物反流入食管、口腔甚至喉部或肺,引起烧心、反酸、上腹痛、嗳气、咽痛、咽喉部异物感、咳嗽、哮喘等一系列症状的疾病,发病率逐年升高[1-2]。根据临床表现不同,西医将GERD分为反流性食管炎(reflux esophagitis,RE)、非糜烂性反流病(non-erosive reflux diseases,NERD)、Barrett食管,主要采用抑酸药、胃黏膜保护药、促动力药等治疗,但多数患者需长期用药,不良反应较多[3]。中医学认为,GERD属“食管瘅”“吐酸病”等范畴。李云鹤等[4]认为该病的病位在胃和食管,病机关键是脾失健运、痰浊内生使胃气上逆,主要病理因素为痰饮,故多采用理气化痰等方法治疗。廖志峰教授认为该病为情志致病,病机为气机阻滞导致胃气上逆发病,多采用调畅气机法治疗[5]。

牛学恩教授为河南省名老中医,河南中西医结合消化学会主任委员,从事消化疾病的诊疗工作30余年,擅长使用经方治疗消化系统疾病,尤其擅用经方柴胡剂及泻心汤类治疗GERD。本研究采用数据挖掘法对牛学恩教授治疗GERD的用药规律进行研究,总结报道如下。

1 资料与方法

1.1 资料来源

收集2022年01月—2022年12月牛学恩教授于河南省中医院肝胆脾胃病科门诊治疗GERD的中医处方178首。

1.2 诊断标准

西医诊断标准参照《2020年中国胃食管反流病专家共识》[6]。①临床症状:患者出现包括反酸、烧心、胸骨后疼痛或不适、嗳气等典型症状,或同时出现咽喉不适、咳嗽等食管外症状时,可考虑为GERD。如能证实存在食管黏膜炎症和/或反流,则能明确诊断。②内镜检查:内镜检查可明确有无RE及Barrett食管。

RE的分级参照1994年美国洛杉矶世界胃肠病大会制订的LA分类法。A级:食管黏膜有一个或几个黏膜破损,长度小于5 mm。B级:一个或几个黏膜破损,长度大于5 mm,但破损间无融合现象。C级:超过2个皱襞以上的黏膜融合性损伤,但小于75%的食管周径。D级:黏膜破损相互融合范围累积至少75%的食管周径。

Barrett食管的诊断主要根据内镜检查和食管黏膜活体组织检查。内镜检查时发现食管远端有明显的柱状上皮化生并得到病理学检查证实时,即可诊断。

若患者有典型的烧心和反酸症状,可初步诊断为GERD;上消化道内镜检查有RE及Barrett食管表现,本病诊断可成立。对于拟诊GERD者或怀疑反流相关的食管外症状者,可采用质子泵抑制剂(Proton Pump Inhibitors,PPI)试验性治疗,如有明显效果,诊断一般可成立[6]。症状不典型者,需结合内镜检查、食管pH阻抗监测和PPI试验性治疗综合分析进行诊断。

1.3 纳入标准

①符合GERD的西医诊断标准;②处方方药记录齐全;③合并其他系统疾病,不影响第一诊断和用药治疗;④患者多次就诊、处方重复者,只取首诊处方。

1.4 排除标准

①疗效不佳;②年龄<18岁。

1.5 数据标准化

按照《中华人民共和国药典》[7]和《中药学》[8],将所有处方中的中药名称进行统一标准化处理,不同炮制方法、功效相同者合并为一种,如:将吴萸统一为吴茱萸,川郁金统一为郁金,上肉桂、桂皮统一为肉桂,橘皮、陈皮则统一为陈皮,姜半夏、法半夏统一为半夏。

1.6 数据录入

采用Excel 2016建立GERD处方药物数据库,由2人分别录入数据,完成后交叉核对,将完成核验的Excel文件上传至古今医案云平台。

1.7 数据分析

运用古今医案云平台对178首处方所用中药进行频次、四气、五味、归经、功效统计。采用欧式距离,方法选最长距离法,对高频药物进行聚类分析。设置置信度0.9、支持度0.5,对中药进行关联规则分析。在数据挖掘系统中选择复杂网络分析,类型选普通关系,设置边权重40、显示边数100,对药物进行复杂网络分析。

2 结 果

2.1 一般信息

178例GERD患者中,男73例,占41.01%;女105例,占58.99%。年龄21~88岁,其中50~59岁较多(占30.34%),其次为40~49岁(占24.16%)。

2.2 药物频次统计

178首处方涉及中药189味,总频次2 868次。前20味中药依次为甘草、黄连、柴胡、党参、半夏、生姜、黄芩、大枣、海螵蛸、茯苓、陈皮、白芍、干姜、桂枝、栀子、淡豆豉、白及、当归、钩藤、麸炒枳壳。见表1。

表1 前20味中药使用频次

2.3 药物四气、五味、归经分析

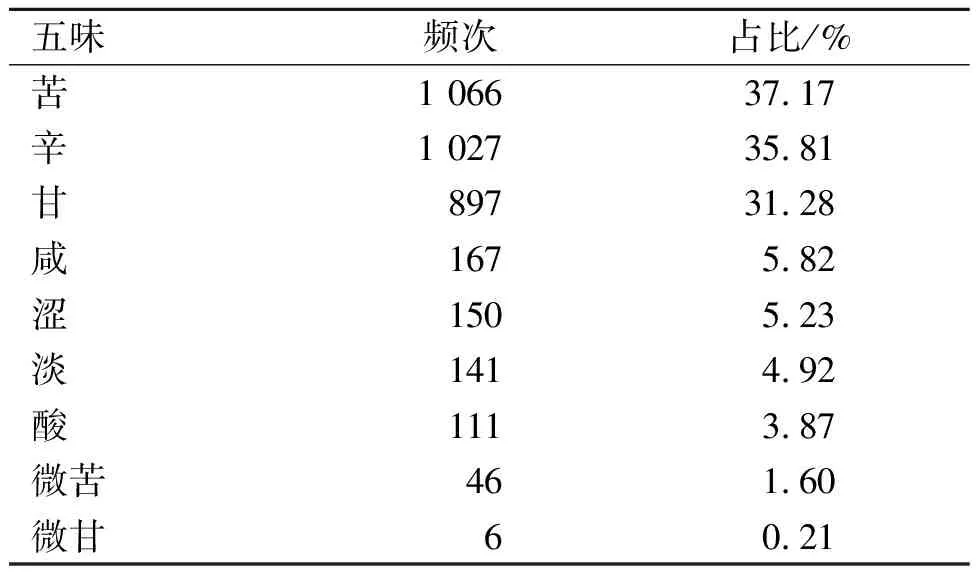

189味中药四气以温性最多(741次,占25.84%),其次为平(485次,占16.91%)、寒(473次,占16.49%)、微寒(398次,占13.88%);五味主要为苦(1 066次,占37.17%)、辛(1 027次,占35.81%)、甘(897次,占31.28%);主要归经为脾(1 264次,占44.07%)、肺(1 071次,占37.34%)、胃(1 049次,占36.58%)。见表2、3、4。

表2 178例GERD患者使用中药四气分析

表3 178例GERD患者使用中药五味统计

表4 178例GERD患者使用中药归经分析

2.4 中药聚类分析

对前20味中药进行聚类分析,采用欧式距离,选择最长距离法,以10为界,结果分为3类:第1类为黄芩、大枣、生姜、半夏、甘草、黄连、柴胡、党参;第2类为海螵蛸、茯苓、陈皮;第3类为白芍、桂枝、当归、钩藤、栀子、淡豆豉、麸炒枳壳、干姜、白及。见图1。

图1 前20味中药聚类分析图

2.5 中药关联规则分析

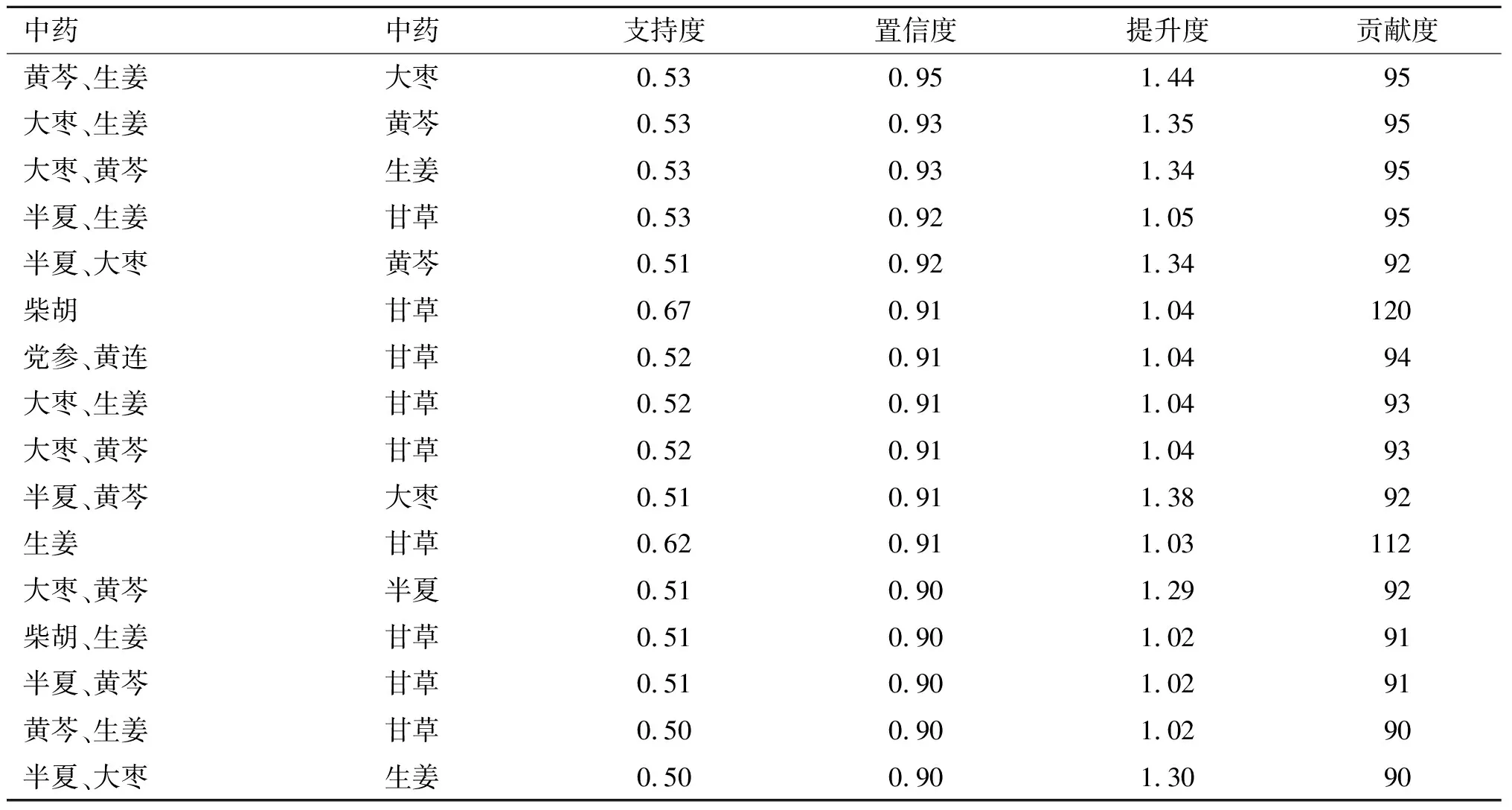

对178首处方中189味中药进行中药关联规则分析,设置置信度0.9、支持度0.5。结果显示,贡献度和支持度最高的药物组合为柴胡-甘草,置信度和提升度最高的为黄芩、生姜-大枣。见表5。

表5 178首GERD处方用药关联规则分析

2.6 复杂网络分析

对178首处方中189味中药进行复杂网络分析,结果显示,核心药物为甘草、柴胡、黄连、党参、生姜、黄芩、半夏、大枣、茯苓、海螵蛸、干姜、白芍、陈皮、栀子、桂枝、淡豆豉。见图2。

图2 178首GERD处方用药复杂网络分析图

3 讨 论

3.1 GERD的发病特点

本次研究显示,GERD的高发年龄为40~59岁,女性多于男性,此可能与现代人生活及饮食方式的改变有关[9]。目前研究[10]表明,GERD的病因是食管黏膜的抗反流屏障与反流的攻击因素之间失去抗衡。不良饮食和生活习惯可导致食管黏膜屏障功能与刺激因子失去平衡,超重或肥胖、饮酒、饱食等不良习惯为GERD的危险因素[11]。

3.2 GERD的病机特点

中医学认为,GERD的基本病机为肝气犯胃,胃气上逆[12]。《难经集注》认为食管属于胃系。《素问·至真要大论篇》曰:“少阳之胜,热客于胃……欲呕,呕酸善饥……”《四圣心源》曰:“风木者,五脏之贼……凡病之起,无不因为木气之郁。”[13]《素问·五脏生成篇》曰:“诸气者,皆属于肺。”肺能调节一身之气的运行,且肺气具有肃降功能,能够直接影响胃气和降功能[14]。牛教授认为,GERD病位在胃和食管,与肝、脾、肺密切相关;病机为肝气郁滞,日久横逆克土致土虚,脾胃运化失常,湿郁化热,气滞、痰阻堵于中焦,导致胃气上逆,发为该病。

3.3 GERD的腹诊特点

《黄帝内经》《难经》奠定了中医腹诊的理论基础。张仲景《伤寒杂病论》完善了腹诊的辨证论治,《伤寒论》中有110多条涉及腹诊,《金匮要略》有10多篇涉及腹诊[15]。腹诊是中医诊法的重要内容,通过对胸腹部的望、闻、切等取得相关的客观征象,亦称为腹证[16]。有医家[17]认为,腹诊在一定程度上可以作为遣方用药的主要依据。牛学恩教授通过腹诊分析认为,GERD主要表现为胸胁苦满、心下痞。

胸胁苦满既是自觉症状又是他觉症状,医者于患者肋弓下缘向胸廓内触按,有明显抵抗感,或引起患者胀满、压痛感即为胸胁苦满[18]。胸胁苦满可分为轻、中、重3级。轻度表现为胸胁部满闷如有物堵,腹壁弹性弱,重按腹肌稍有抵抗;中度表现为腹壁弹性中等;重度表现为胸胁部坚满,腹肌紧。

心下指剑突下方的上腹部。心下痞既指患者自觉心下满闷症状,又指医者触诊所得,即轻按不觉硬,重按腹壁有力,或表现为压痛。牛教授根据心下痞的不同类型,将其分为实痞、虚痞、特殊类型痞。实痞指医者按心下部位厚重紧张感、抵抗力明显;虚痞即轻触心下部位出现绷张感,重按腹壁软、抵抗力不明显;特殊类型痞即按之心下部位坚满而无弹性[19]。

3.4 GERD辨证用药特点

牛教授治病多采用方证对应的经方辨证思路,主要采用腹证对应、方证对应、随证治之的原则。牛教授治疗GERD常根据腹诊胸胁苦满、心下痞辨证论治。胸胁苦满腹证,治以疏肝利胆、和解少阳为主,根据腹诊不同程度选用柴胡桂枝汤、柴胡桂枝干姜汤、小柴胡汤、四逆散、柴胡加芒硝汤、大柴胡汤、柴胡加龙骨牡蛎汤等。心下痞之实痞选用泻心汤类方。虚痞选用理中汤、小建中汤等方剂。特殊类型痞选用桂枝去芍药汤、枳术汤等方剂。胸胁苦满兼有心下至脐下悸动、睡卧不安等证者,采用抑肝散治疗[20]。

本次研究结果显示,牛教授治疗GERD主要用药为甘草、黄连、柴胡、党参、半夏、生姜、黄芩、大枣、海螵蛸、茯苓、陈皮、白芍、干姜、桂枝、栀子、淡豆豉、白及、当归、钩藤、麸炒枳壳,药性为温、平、寒,药味为苦、辛、甘。药理研究发现,黄芩具有抗病毒、抗炎、抗氧化、抗肿瘤、神经保护、心血管保护等生物活性[21];柴胡具有解热镇痛、抗癫痫、抗炎、抗病毒、抗癌、降血脂、保肝护肾、提高免疫力等作用[22];半夏具有抗炎、抗肿瘤、抗氧化等作用[23];白及有促进伤口愈合、抗菌、抗溃疡、抗炎等作用[24];海螵蛸具有增强胃黏膜屏障功能等[25]。牛教授治疗GERD的用药特点为寒温并用、攻补兼施、气血平调,方剂常选小柴胡汤、半夏泻心汤、栀子豉汤、黄连汤、抑肝散等。

对牛教授常用前20味的中药进行聚类分析,结果显示:第1类为黄芩、大枣、生姜、半夏、甘草、黄连、柴胡、党参,主要为小柴胡汤加黄连,具有疏肝理气、和解少阳、清热利湿的作用,治疗肝气不疏、湿热阻滞中焦者;第2类为海螵蛸、茯苓、陈皮,主要作用为健脾渗湿、理气、制酸止痛,乃治标之用;第3类为白芍、桂枝、当归、钩藤、栀子、淡豆豉、麸炒枳壳、干姜、白及,治疗疾病日久、气血同病、寒热错杂、病机较为复杂者,其中白芍、桂枝、当归、干姜温经养血,栀子、淡豆豉解郁热,钩藤平肝,白及生肌,枳壳理气宽中。

通过药物的关联分析发现,牛教授常用药物组合为柴胡-甘草,黄芩、生姜-大枣,生姜-甘草,半夏、生姜-甘草,半夏、大枣-黄芩,党参、黄连-甘草。牛教授用药采用甘、平、温与苦寒并用,具有扶正为本、辛开苦降、寒热平调的特点,切中GERD的病机。对178张处方中189味中药复杂网络进行分析发现,牛教授治疗GERD的核心药物为柴胡、黄连、党参、生姜、黄芩、半夏、大枣、甘草、茯苓、海螵蛸、干姜、白芍、陈皮、栀子、桂枝、淡豆豉。

综上所述,牛学恩教授治疗GERD根据腹诊胸胁苦满、心下痞进行辨证论治,治法主要为疏肝、健脾、清热、利湿、温中、活血等,方选柴胡剂及泻心汤类等经方加减治疗。本研究仍有不足之处,处方数量偏少,需扩大数据并纳入腹诊心下痞、胸胁苦满分级用药分析。