160 km/h 城轨快线限界关键技术研究

刘昕铭,王 建,王佳庆

(中铁二院工程集团有限责任公司,成都 610031)

1 研究背景

随着我国城市化进程的快速发展,各大城市的中心城区人口持续聚集,现有中心城区较难提供与之负荷相匹配的资源。因此,发展城市外围组团或周边辖属城镇,疏导中心区人口,成为目前一些城市的主要发展方向。

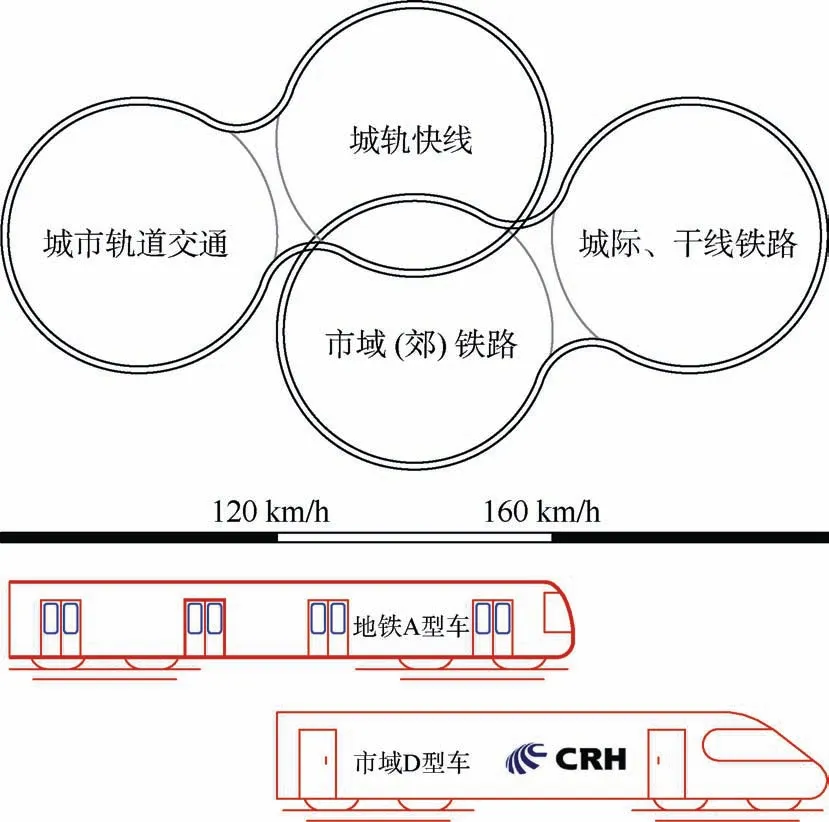

为满足中心城区与城市外围组团间的交通需求,一种介于城市轨道交通与城际、干线铁路之间的新型轨道交通系统开始兴起,其设计速度为120~160 km/h,国内较为主流的有城轨快线和市域(郊)铁路[1]。

对设计速度120~160 km/h 的轨道交通系统,有两种车辆选型思路。一是采用成熟的CRH 系列车型或同平台的市域D 型车,典型的工程有北京大兴机场线、温州S1 线、广州地铁14 号线、广州地铁18 号线等;二是采用基于地铁A 型车升级改造的市域A 型车,典型的工程有成都轨道交通18 号线、19 号线,市域(郊)铁路成德、成眉、成资线等。

与CRH 车辆相比,市域A 型车具备与常规轨道交通融合互通、资源共享的条件;在相同速度等级下工程规模较小,可节约工程投资;多车门的设计为乘客快速上下客提供便利条件。轨道交通系统与车辆选型关系见图1。

图1 轨道交通系统与车辆选型关系Figure 1 Relationship between rail transit system and vehicle

成都轨道交通18 号线工程是国内首次采用市域A 型车的城轨快线,设计最高速度160 km/h。该类型的车辆同样应用于成都的市域(郊)铁路项目中。在成都轨道交通线网规划(2021 版)中[2](见表1),城轨快线和市域(郊)铁路达到线网总里程的46%,是未来成都轨道交通的重点发展方向[3]。

表1 成都轨道交通线网规划(2021 版)线路规模统计Table 1 Network planning for Chengdu rail transit

160 km/h 城轨快线工程由于设计时速的提升及车辆构造的改变,突破了现行《地铁设计规范》[4]、《地铁限界标准》[5]中的适用范围,目前我国该领域的限界研究尚处于空白状态,需进行全方位的研究。

2 国内外限界体系

自轨道交通诞生以来,限界制定和校核方法经历了一个由简单到复杂、由低级向高级发展的过程,计算方法和理论日趋完善、合理[6],国内外学者已经进行了研究。倪昌对我国与德国限界标准之间进行了对比和分析,确立了基于随机与非随机因素为原则的计算方法[7];朱剑月等针对城轨车辆的特点,围绕限界计算方法做了大量分析、研究,详细给出了车辆限界的计算公式[8]。

2.1 欧洲限界标准

2.1.1 国际铁路联盟限界标准(UIC505)

UIC505 是跨国铁路限界标准,考虑了欧洲新建铁路与既有铁路的贯通运营。其限界计算方法基于确定的基准轮廓,考虑影响限界计算边界条件为非随机因素,将各因素产生的偏移量叠加,再制定安全距离,计算得到的结果包络范围广、可靠性高、安全余量大,更适用于铁路限界体系[9]。

2.1.2 德国限界规定(BOStrab)

BOStrab 是德国颁布的适用于城市轻轨的限界标准。它在计算中引入了车辆速度、加速度参数,将考虑影响限界计算的所有参数分为随机因素和非随机因素。与UIC505 相比,BOStrab 更适用于城市轨道交通限界体系[7]。

2.2 国内限界标准

2.2.1 国内铁路限界

国铁采用“二限界”体系(见图2),包含车辆限界、建筑限界。设计依据主要为《标准轨距铁路机车车辆限界》、《高速铁路设计规范》,国铁限界需满足同一线路运行不同车辆的条件,且不针对站台、站台门、疏散平台等临近轨行区的构件做精细的限界要求。

图2 国铁“二限界”体系示意Figure 2 Railway gauge system

2.2.2 国内城市轨道交通限界

城市轨道交通采用“三限界”体系(见图3),包含车辆限界、设备限界、建筑限界,设计依据主要为《地铁限界标准》(CJJ96—2003)及《地铁设计规范》,适用于120 km/h 及以下的城轨工程。计算方法主要参考了BOStrab 的思路,对随机因素进行均方根叠加,对非随机因素进行线性叠加[9],大量工程实践表明,该计算方法具有很好的适应性和极高的应用价值。

图3 城市轨道交通“三限界”体系示意Figure 3 Metro gauge system

2.2.3 城轨快线限界

城轨快线采用160 km/h 的市域A 型车,车辆和工程限制条件单一,约束因素明确,可制定较为严格和精准的限界体系。与“二限界”体系相比,“三限界”体系在车站有效站台范围用车辆限界控制,在区间地段用设备限界控制,在保证行车安全和乘客安全的基础上,更有利于控制工程投资,因此“三限界”体系更适合160 km/h 城轨快线工程。

3 160 km/h 城轨快线限界计算

车辆运行在不同线路条件下或运行在不同环境时,限界计算考虑的因素需根据实际边界条件进行调整。本文仅以最基础且最具代表性的“隧道内直线段车体横向偏移量”计算,采用理论计算和动力学仿真进行对比分析,限界计算流程如图4 所示。

图4 160 km/h 城轨快线限界计算流程Figure 4 Calculation process for 160 km/h urban rail express gauge

3.1 城轨快线车辆特点

城轨快线车辆与常规地铁车辆相比,在车辆轮廓、车辆密闭性、车门类型及转向架等方面有较大区别。

由于采用交流受电,车辆顶部在安装受电弓位置需预留更大的电气绝缘间隙,较常规地铁车辆高出约0.5 m;为满足乘客舒适性要求,采用了密闭性较好的车体,并使用塞拉门;为避免蛇形运动失稳、保证曲线段优异的导向性、提高乘坐舒适性,在成熟的地铁动车组转向架基础上改进,主要包括构架、一系悬挂、二系悬挂、驱动及制动。

转向架参数是决定车辆限界计算的核心因素,通过车辆动力学方程分析,根据一系悬挂、二系悬挂对动力学性能指标影响的规律,适用于城轨快线车辆的悬挂参数为:一系纵向定位刚度值取13 MN/m,一系横向定位刚度取 5.5 MN/m,一系垂向阻尼系数取20 kN·s/m;二系横向阻尼系数值取40 kN·s/m,二系垂向阻尼系数取20 kN·s/m。抗侧滚扭杆扭转刚度取1 MN·m/rad[10]。

3.2 理论计算

《地铁限界标准》(CJJ96—2003)计算办法中,将轮轨间隙、一系横向变形、二系横向静态变形等定义为非随机因素;将侧风、横向加速度、二系横向动态变形等定义为随机因素。(下文统一对《地铁限界标准》(03 版)中的公式简称为“03 版公式”,对调整后公式简称为“新公式”)。

对“03 版公式”进行适应性调整,详情如下。

1) 新公式增加了设备限界计算公式和相关计算参数,“03 版公式”中设备限界采用在车辆限界基础上偏移的方法得出。

2) 新公式中车辆限界部分,对于平移量和旋转量梳理得更加清晰,删除了“03 版公式”中二者重叠相加计算的内容,新公式的计算结果与“03 版公式”相比,更接近列车运行实际情况,为设备安装和建筑限界制定带来了更有利的空间份额。

3) 对计算因素的分类进行了更详细地甄别,更加准确地确定了各个计算因素的类别,决定了其参与计算的不同方式。

4) 考虑了车速提高工况下,速度对车辆限界的影响。

车体横向偏移量计算是限界计算的基础,限于篇幅,本文仅针对该项计算,对比“03 版公式”(式(1))与新公式(式(2))。公式中参数的含义详见《地铁限界标准》(CJJ96—2003)。

3.3 动力学仿真验证及对比

使用SIMPACK 动力学仿真软件,对车辆进行动力学仿真分析,并得到车辆动态包络线,将动态包络线与新公式、“03 版公式”计算结果进行对比,如图5 所示。

图5 车辆限界计算结果对比Figure 5 Comparison of vehicle-gauge calculation results

从图5 中可以看出,动力学仿真计算得到的限界结果最小,调整后的新公式计算结果稍大,“03 版公式”计算结果偏大,原因如下:

1) 采用限界计算公式中主要考虑车辆零部件间隙、制造误差、横向振动加速度、车辆处于最不利位置等因素的影响,这些都是SIMPACK 动力学仿真计算较难模拟的因素,因此仿真计算结果最小;

2)“03 版公式”考虑的因素全面,但有些参数取值保守,且存在重复计算的因素,因此计算结果偏大。新公式理论计算结果得到优化,既考虑了仿真计算不能纳入的因素,又优化了不必要的叠加因素,计算结果与列车运行实际更加接近。

因此,新公式的计算更为科学,是限界计算所需的最为接近的计算方法。

4 影响建筑限界的关键因素

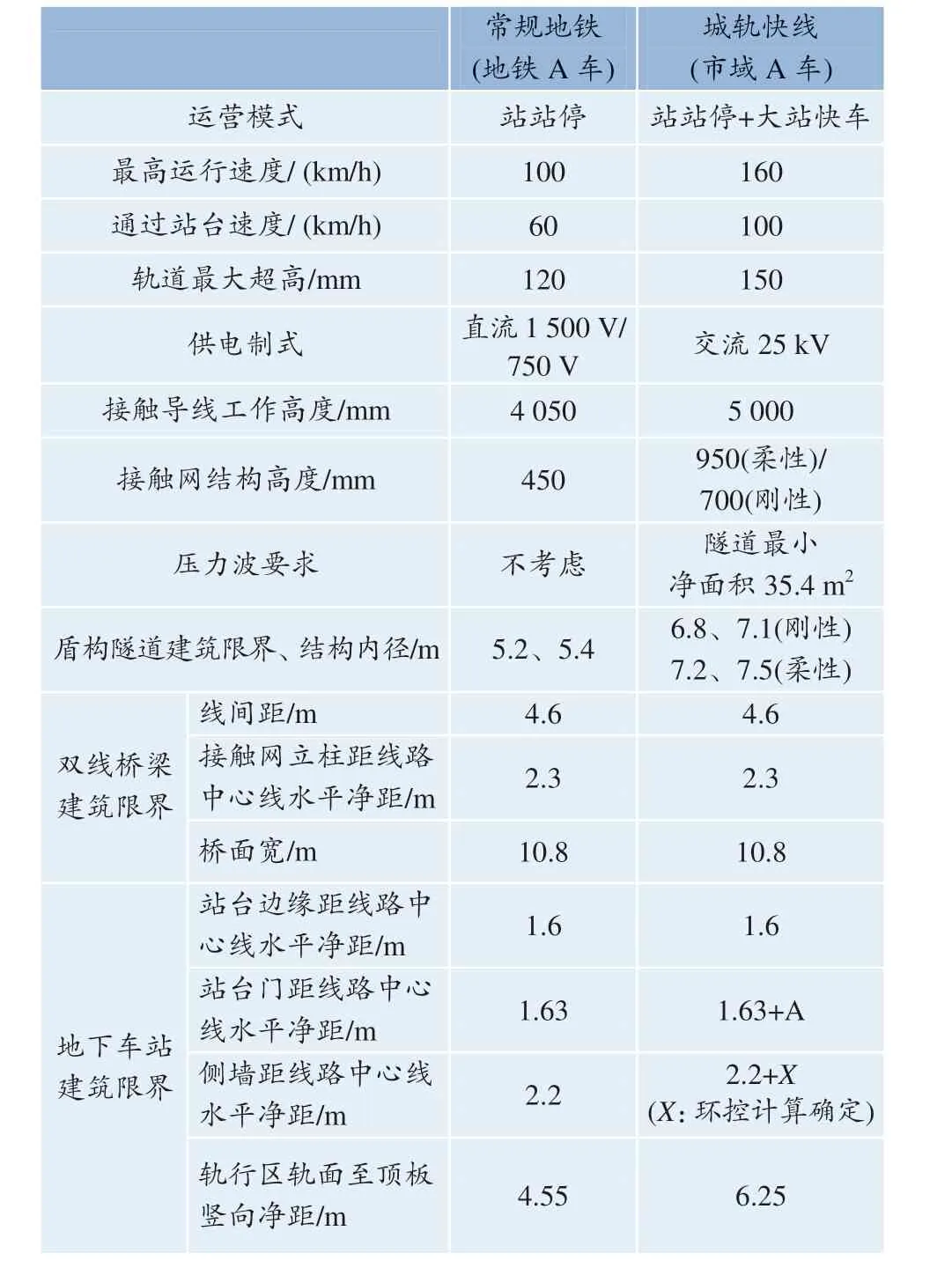

城轨快线工程与常规地铁工程相比,设计速度目标值更高、站间距更大、线路更长。为匹配快线工程特点,运营模式、轨道、供电、环控等影响建筑限界的专业均有较大变化。

4.1 运营模式

常规地铁采用站站停的运营模式,最高运行速度不超过120 km/h,列车进站端的速度低于75 km/h,通过站台的速度一般都低于60 km/h。

城轨快线采用“站站停+大站快车”的快慢车混跑运营模式,最高运行速度达到160 km/h,在越行站以100 km/h 的速度通过站台。以上两项速度指标在国内城轨中尚属首次。

4.2 轨道

常规地铁的最大轨道超高为120 mm,城轨快线的最大轨道超高为150 mm。

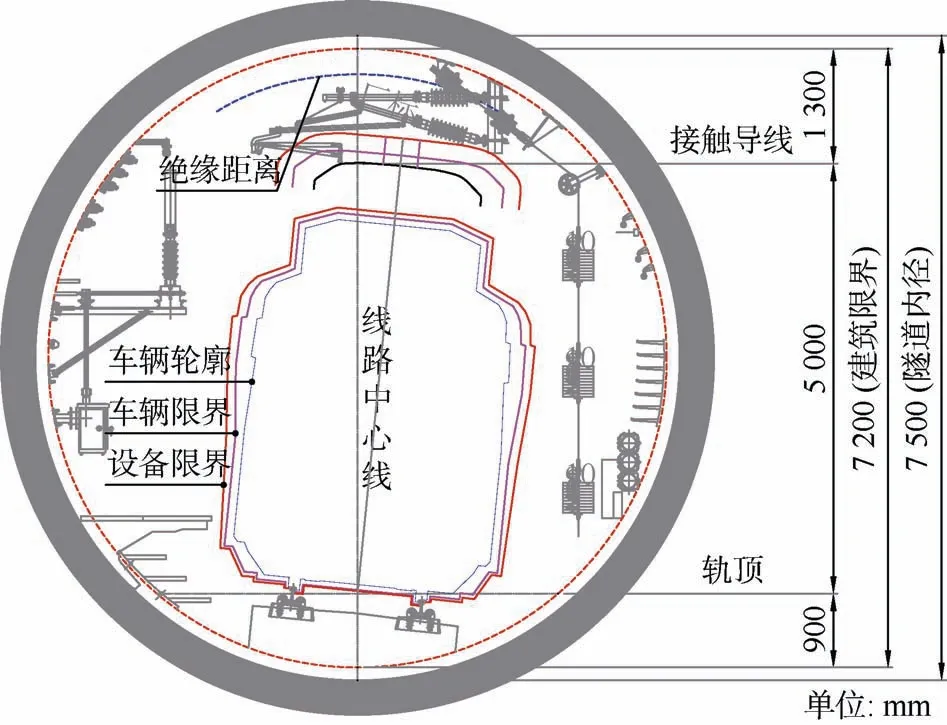

4.3 供电

常规地铁通常采用直流供电、刚性接触网,接触导线高度为4 050 mm,接触网结构高度为450 mm。

根据城轨快线工程特点,对交流、直流供电方案进行比较,从变电所数量、运营维护工作量、列车供电质量等方面考虑,选择25 kV 交流供电,接触网结构选择较灵活,可选刚性、柔性,接触导线高度为5 m。刚性接触网结构高度为700 mm,柔性接触网结构高度为950 mm,需考虑300 mm 绝缘距离,对于不同形状的隧道,考虑支架安装点位,接触网占用的高度空间略有不同,需用作图法确定。

4.4 环控

常规地铁运行速度较慢,不考虑隧道内压力波对乘客舒适性产生的影响。

城轨快线基于车辆气密性指标(客室3 s,司机室6 s),经过空气动力学计算,在保证乘客舒适性的前提下,隧道最小净面积为35.4 m2,阻塞比不大于0.29。

5 城轨快线建筑限界

建筑限界是在设备限界的基础上,考虑轨旁设备安装后的有效断面。基于前文所述,在计算得出设备限界和明确轨旁设备的要求后,制定最优的建筑限界。

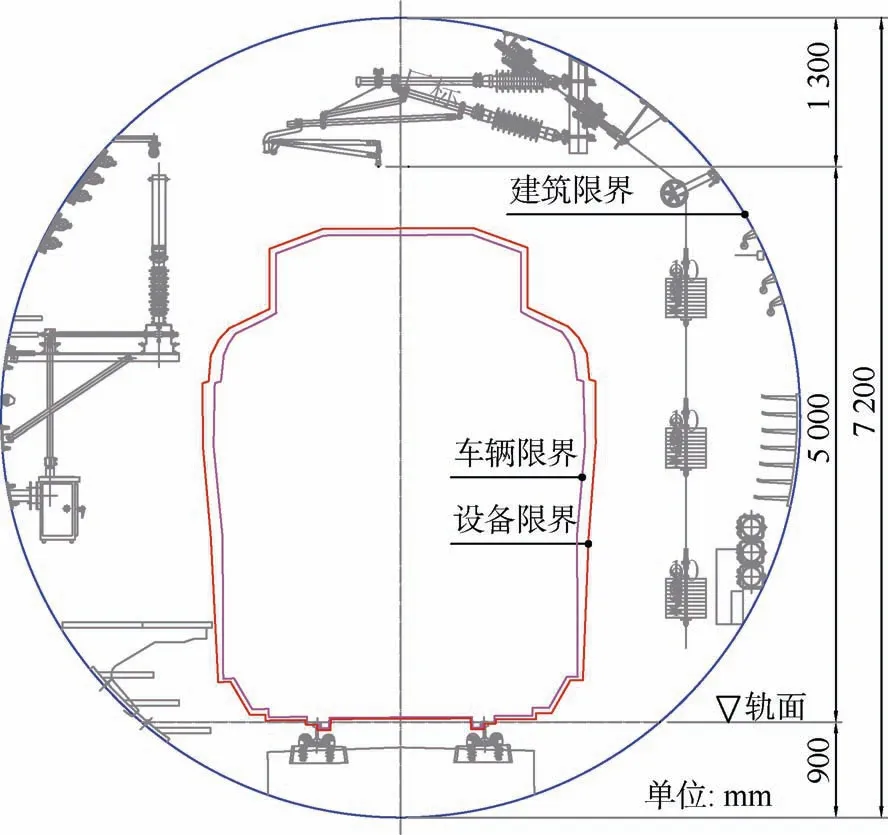

5.1 隧道建筑限界

在城市轨道交通工程中,盾构法修建隧道有安全、快捷、节约投资等优势,故本文主要分析圆形隧道断面,其余形状断面同理,不再赘述。

建筑限界制定的思路:用作图法将轨道结构高度、接触导线高度、接触网安装空间3 项叠加,拟定限界圆;再结合施工误差及结构综合变形后确定隧道结构内径;最终计算阻塞比,复核是否满足空气动力学要求。

经过作图制定的隧道断面如图6 所示,限界圆直径7.2 m。考虑150 mm 的施工误差及结构变形,隧道结构内径为7.5 m,此时隧道轨面以上有效面积约40.6 m2>35.4 m2,阻塞比为0.26<0.29,满足要求。

图6 盾构隧道建筑限界Figure 6 Structure gauges of shield tunnel

5.2 桥梁建筑限界

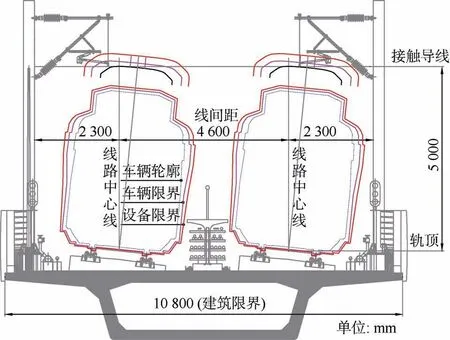

以双线桥梁为例分析地面段建筑限界,单线桥梁、路基、U 形槽等同理。接触网立柱设置于双线之间或双线外侧取决于建设单位的要求,本文以接触网立柱设于外侧进行研究。

桥面宽度由弱电支架、接触网立柱及基础、车辆最大超高地段偏移量、疏散平台等叠加而成。根据《地铁设计规范》,桥梁双线间疏散平台的最小宽度为1.2 m;接触网立杆距离最大超高地段的设备限界之间预留200 mm 的安全间隙;立杆外侧的弱电支架固定于桥侧挡板,挡板安装在桥面上,该部分共需要500 mm的空间。综上所述,桥面总宽度为10.8 m,与常规地铁所需高度相同,如图7 所示。

图7 双线桥梁建筑限界Figure 7 Structure gauges of double-track line bridge

5.3 车站建筑限界

受运营模式的影响,城轨快线工程存在以100 km/h越站的工况,车站建筑限界有两个关键问题需要研究,分别是站台及站台门的建筑限界。与站站停的站台相比,越行站台的特殊性体现如下两个方面。

1) 在车辆静态时,站台与站台门应尽量靠近车辆轮廓,减少间隙,避免乘客卡在站台缝隙、身体夹在站台门与车辆之间,保证乘客安全;在车辆动态时,站台与站台门应尽量远离车辆轮廓,与车辆限界之间留有安全距离,保证行车安全。

2) 根据环控专业的计算,快速过站引起的隧道风压达到(+3.5 kPa,–1.8 kPa),约是常规地铁的3.5倍。通过车辆限界计算,在越行工况下,无需增加1 630 mm 的站台门限界,但考虑到贴近车辆导致站台门结构承受额外风压,可考虑进行适当退距(图8(b)中的A 值)。

图8 地下车站建筑限界Figure 8 Structure gauges of underground station

综上,既要保证乘客上下车的安全,又要保证车辆的运行安全,为解决好这个矛盾的问题,需要准确的车辆限界计算结果。根据前文所述的研究成果,地下车站建筑限界如图8 所示。

5.4 与常规地铁建筑限界对比

建筑限界是限界研究成果的工程体现,在保证安全的前提下尽可能优化土建断面也是限界专业的重要工作目标。与常规地铁工程相比,城轨快线的特点及建筑限界见表2。

表2 城轨快线与常规地铁建筑限界对比Table 2 Network planning for Chengdu rail transit

6 结论

1) 对“03 版公式”的车辆限界计算公式进行调整,“新公式”强化了车辆运行速度的影响,对平移量和旋转量做了更清晰的梳理,取消了“03 版公式”中二者重叠相加计算的内容,使计算结果更加接近车辆的实际偏移状态。

2) 调整后公式中,增加了设备限界计算公式和相关计算参数,改善了“03 版公式”对于设备限界在车辆限界基础上简单偏移的保守做法。

3) 列车以100 km/h 越行过站时,站台与线路中心线的距离可保持1 600 mm 不变;从限界角度来说,站台门与线路中心线的距离可保持1 630 mm 不变,但考虑到贴近车辆导致站台门结构承受额外风压,可适当加大站台门与线路中心线的距离。

4) 圆形隧道断面建前限界取决于设备布置空间需求,不取决于阻塞比,当采用柔性接触网时最优隧道内径7.5 m,采用刚性接触网时最优隧道内径7.1 m。

5) 在高架桥梁地段,城轨快线与常规地铁需要的桥梁宽度相同。

6) 研究成果可为采用市域A型车的城轨快线工程限界标准提供理论和实践依据。