文化记忆视域下怀旧空间的构建研究

吴玉兰?陈芷汀

Study on the Construction of Nostalgic Space under the Perspective of Cultural Memory

—Taking Chu Feng Han Wei Food Street Area as an Example

Wu Yulan Chen Zhiting

Abstract: In recent years, with the popularity of indoor nostalgic spaces simulating the past streetscape in major cities, Chu Feng Han Wei food street area in Wuhan has been widely acclaimed. This study takes Chu Feng Han Wei food street area as the research object, and applies participatory observation and rooted theory research method to investigate the effect of nostalgic space on the construction of “storage memory” and the construction of “functional memory” for nostalgic spaces, and focuses on the consumption function of cultural memory, in order to explore the connection between mediated nostalgia and the place and the audience. The study finds that nostalgic spaces complete the temporal construction of cultural memory by selecting image-based storage memories, supplemented by text and places, so that tourists can establish self-identity through the recollection of the past daily life and the release of emotions; nostalgic spaces complete the spatial construction of cultural memory by selecting text- and place-based storage memories, supplemented by image-based storage memories, so that tourists can extend the impression of the city within the space and establish the identity of the place at the same time. The nostalgic space completes the spatial construction of cultural memory by storing memories of texts and places, so that tourists can extend their impression of the city in the space and at the same time build up their identity of the place; the embedding of the function of consumption also makes the nostalgic space a complex with multiple functions. The study focuses on the construction and consumption process of cultural memory in Chu Feng Han Wei food street area as a nostalgic space, with a view to broadening the boundaries between the study of media memory and the study of material media intermediaries.

Key words: Cultural memory; Nostalgic space; Consumption function; Chu Feng Han Wei food street area

摘 要:近年來随着模拟过去街景的室内怀旧空间在各大城市风靡,楚风汉味美食街区在武汉广受好评。本研究以坐落于武商梦时代的楚风汉味美食街区为研究对象,运用参与式观察和扎根理论研究法,在考察怀旧空间对于 “存储记忆”的构建、“功能记忆”的构建的基础上,重点考察文化记忆的消费功用,借以探寻媒介怀旧物与地方、受众的联系。研究发现,怀旧空间通过选择以图像为主、文本和地点为辅的存储记忆完成文化记忆的时间性构建,使游客能够通过对过去日常的忆起和情感的释放来建立自我身份认同;怀旧空间通过以文本和地点为主、图像为辅的存储记忆完成文化记忆的空间性构建,使游客能够在空间内对城市印象进行延展的同时建立对于地方的认同;消费功用的嵌入也使怀旧空间成为具有多种职能的复合体。研究聚焦楚风汉味美食街区作为怀旧空间对于文化记忆的构建与消费过程,以期拓宽媒介记忆研究与物质性媒介中介物研究的视野。

关键词:文化记忆;怀旧空间;消费功用;楚风汉味美食街区

Copyright ? 2024 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

一、研究緣起与研究对象

近年来,国内兴起多种形式的“怀旧风”。在网络平台上有关“怀旧”的媒介产物得以盛行,如B站平台上点赞量较高的《盘点不同时代的……》怀旧系列主题视频,以怀旧为主题的综艺《声声不息》的火爆,以及拥有大批粉丝的以推崇千禧年代风貌为主题的Y2K文化等。不少商家敏锐地捕捉到“怀旧”背后所隐含的商机,在全国大量打造起怀旧主题的空间。目前在长沙、武汉、上海、郑州、成都、福州等城市都已拥有较为成熟的怀旧空间,在武汉也集中出现了包括利友诚、楚风汉味美食街和汉口镇·戏码头在内的怀旧空间,旨在打造出集“怀旧的市井文化”“文化非遗”“著名地标”为一体的新型商业街区。城市中随处可见的以售卖过去的物品为主的古着店、怀旧街区等无一不彰显着以怀旧推动消费已成为当代社会流行的营销手段与模式。

楚风汉味美食街区是“全球最大纯商业体”武商梦时代结合武汉的本土文化打造的沉浸式复古怀旧空间。自2022年10月开始营业以来,得到广泛好评,已成为武商梦时代内必打卡的美食街区之一。本研究通过对楚风汉味美食街区的实地观察调研,以探究文化记忆是如何被怀旧空间构建、运用并融入日常生活之中,同时运用扎根理论法分析实地观察笔记,梳理怀旧空间的物质性媒介怀旧物对文化记忆的构建过程,拓展媒介记忆研究的研究视野。

二、文献综述

(一)文化记忆

1.文化记忆的由来

阿斯曼夫妇在记忆定义的社会基础上进一步区分出“交往记忆”和“文化记忆”,认为相较聚焦于三代之中人和人之间的“共时性”的交往互动来维持记忆的“交往记忆”来说,“文化记忆”指向更加遥远的“历时性”过去。文化记忆是以文化符号或文化象征等形式存在的集体记忆,它的时间跨度较大,而且具有被建构性。因此,文化记忆若想传承传统使之不被遗忘,往往需要借助一定的媒介进行传承和建构。

2.存储记忆与功能记忆

阿莱达·阿斯曼围绕文化类记忆与空间之间的关系,将文化记忆分为“存储记忆”和“功能记忆”两种模式。只是被空间编码,尚未获得意义的文化记忆是“存储记忆”,在空间中被特定意义所安置、重塑的文化记忆是“功能记忆”。空间内部的“存储记忆”与“功能记忆”是可以进行相互转化的,两者的区分方式和观测文化记忆的角度有关。

(二)怀旧空间

1.怀旧

“怀旧”这一概念最早是由17世纪瑞士医生侯佛(Hofer)针对瑞士雇佣兵的思乡病提出。到20世纪末学者们将怀旧与“思乡病”等疾病明确区分开来,将怀旧视为一种情绪体验。目前学界采取较为折中的态度,认为怀旧主要以积极情绪为主,可能也会伴随某些消极情绪。随着现代化进程的推进,有更多学者对以怀旧空间、怀旧电视产品等依托于怀旧情绪表征的文化工业产物进行批判。

2.物质性媒介怀旧物

近年来对于怀旧的媒介实践研究体现在怀旧与各类媒介记忆形态的结合之上。尼迈耶在《媒介与怀旧》中指出媒介不仅产生怀旧叙事,其本身也可以成为怀旧的创造性投射空间,作为怀旧的症状或触发因素。在此基础上学者王润将与怀旧有关的媒介划分为中介化、物质性和数字化三种不同的实践类型。怀旧行为所蕴含的情感性与时间维度能超越一般媒介记忆研究对于纪念空间和特定时段的视野局限,对于空间媒介的聚焦也能使文化记忆的研究拓展到社会更多维度,如商业资本、文化历史和社会情感层面,促使我们站在现在,面向未来,思考如何将文化记忆投入到城市下一步的建设进程中。

对媒介记忆的研究,多是将媒介视为记忆的中介渠道来考察记忆的呈现,鲜有聚焦媒介本身的独特属性与对记忆的能动性。本研究基于社会消费、集体情感与实体媒介的怀旧空间研究,从文化记忆出发,着眼于作为媒介的怀旧空间如何实现“存储记忆”向“功能记忆”的转化,使怀旧摆脱过去政治经济学的批判路径,将媒介与日常生活情境、城市文化构建与商业运作多维度的要素结合起来,拓宽对怀旧的理解。

三、研究方法与研究设计

本研究运用参与式观察采集怀旧空间内部的物质性怀旧物的数据。研究者于2023年9月至11月期间数次深入到楚风汉味美食街区,在真实的场景中采集第一手材料,以获得对于怀旧空间全面的认识;进而采用扎根理论研究法对参与式观察的质性笔记进行三级编码分析,即首先对田野资料进行原始编码,随后提炼出初步的概念和主题进行轴心式编码,发现核心概念将类属进行系统化归类形成选择性编码。

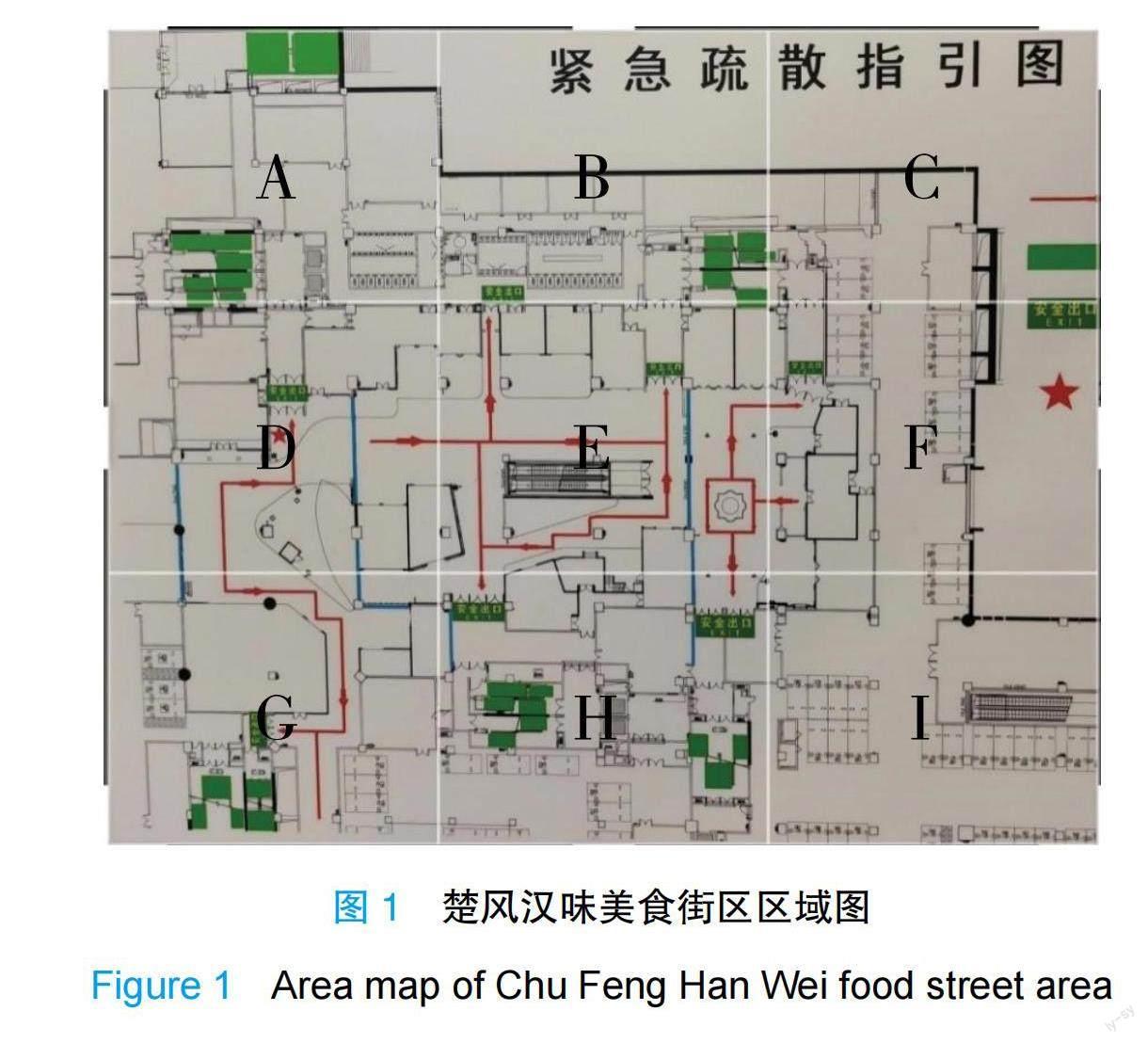

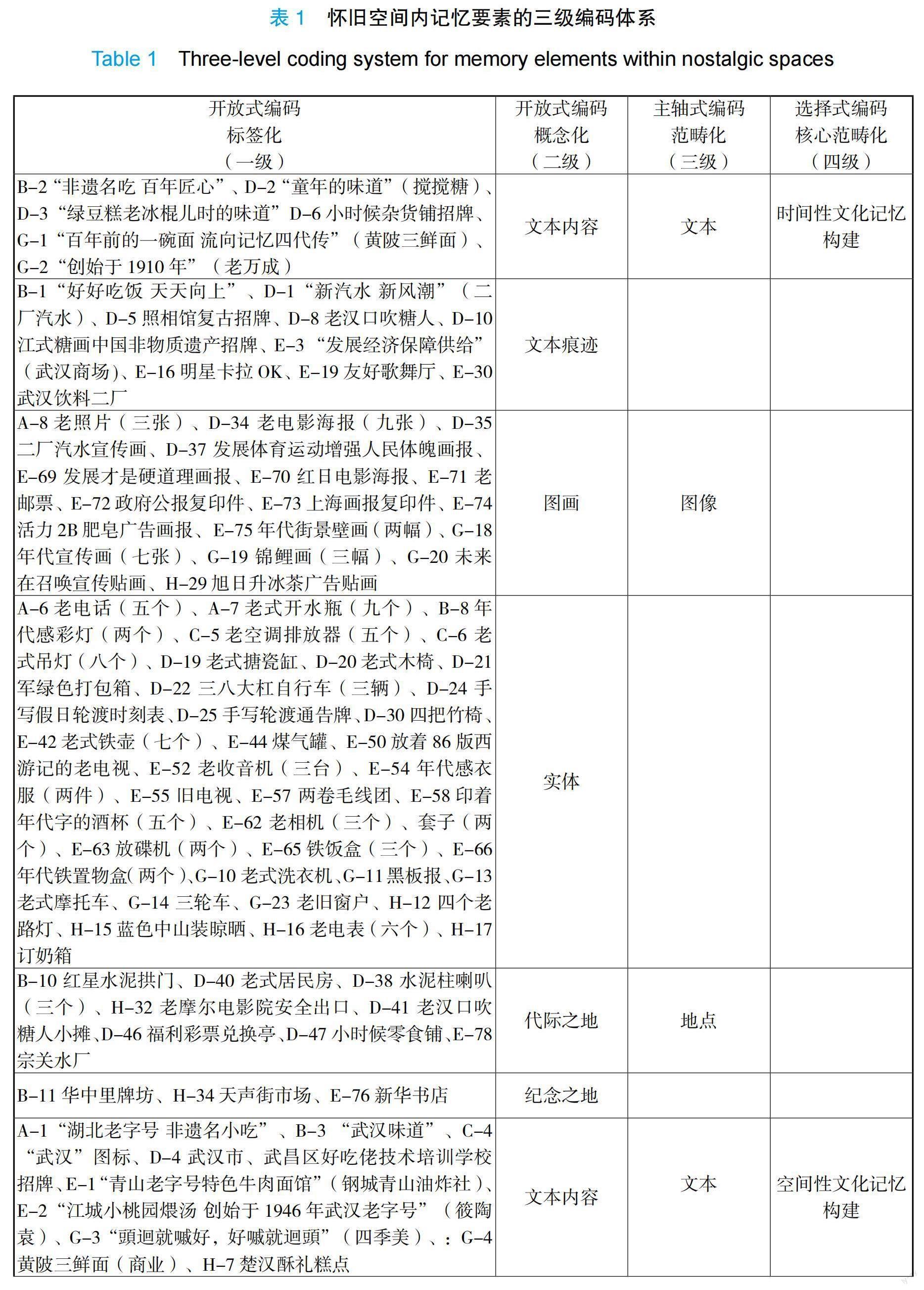

邓树明提到在开放式编码阶段要完成概念的标签化和概念化两个阶段。研究者循着楚风汉味美食街的地图边线将楚风汉味美食街区划分为九个区间,并分别标上A、B、C、D、E、F、G、H、I的编号,如图1所示,随后深入到每个街区内部进行观察,以穷尽原则用照片和文字“地毯式”搜集记录下每个区间内其外部特征与本研究对象“记忆”相关的所有物件,用物理属性的名称和区间编号完成概念的标签化登录,登录进232个初始概念。随后根据其物理属性与用途将多个具有同一属性的物件归为同一类属。经过整理与合并,在开放式编码的概念化阶段一共筛除49个初始概念,剩余183个初始概念进入开放式编码的二级阶段。

在开放式编码的概念化过程中,本研究通过发掘出各个概念之间的关系,提炼出六个不同的概念类属;在轴心编码的过程中,本研究对于每个初始概念的特征与内涵进行逐一挖掘,通过发掘各个概念之间的关系,根据它们所代表的维度进行轴心式编码,提炼出三个概念类属;在选择式编码过程中,本研究在现实语境中,逐个查询每个初始概念的背景相关资料,在对初始概念进行了解的过程中逐步发现不同概念与类属之间的内部关联,并对概念与类属进行进一步的归类,形成三个核心范畴。面对兼具两个范畴属性的概念时,本研究根据概念更为显著的属性对概念进行划分,如表1所示。

完成实质性编码过程后,研究者通过对类属之间的相关、因果关系进行充分的调整和分析,最后建构起能够解释怀旧空间中文化记忆隐喻过程的“故事线”,形成研究解释框架。如图2所示。

为检验模型的理论饱和度,研究者在完成编码后再次深入到田野中补充概念,并将补充的概念进行开放性编码、主轴性编码和选择性编码。结果显示概念范畴均已被表1包含,且相关类属并未产生新的逻辑关系。由此可见,模型在理论上是饱和的。

四、怀旧空间构建的模型阐述

阿莱达·阿斯曼认为“意义始终是一个构建的东西,是一个事后补充的意识”,其中存储记忆对应的是补充意义之前的记忆,功能记忆对应的是补充意义之后的记忆,两者的边界必须保持很高的渗透性,促使记忆更新成为可能。本研究以怀旧物件的“个体意义是否被补充新的意义”为角度来区分存储记忆和功能记忆,怀旧空间中的文化记忆构建是一个存储记忆向功能记忆转换,最后发挥消费功能的过程。

(一)文本、图像、地点:怀旧空间隐喻的存储记忆

存储记忆收录的是与现实失去生命力联系的物件,它们在场地中没有被赋予意义,也没有被化合。存储记忆的功能在于为功能记忆提供保留地,为文化转变更新提供基本资源。在怀旧空间中,承载存储记忆的媒介主要分为文本、图像和地点三种类型。

1.文本

文字是记忆的重要支撑之一。培根认为,文字作为思想能够指向未来,成为“再造的工具”,一方面起到记录的媒介作用,另一方面能够对思想进行激发。历史学家布克哈特将由“文字”组成的“文本”理解为编码的信息,并提出“痕迹”的概念,认为痕迹作为一种间接的信息,记录了一个时代没有被修饰的记忆。本研究认为学者对于“文字”的理解更多指向文本内容, “文本痕迹”指向文本脱离特定语境,作为一种“符号”发挥功能。

在楚风汉味美食街区中,文本也呈现出作为“文本内容”的文本和作为“文本痕迹”的文本两种类型。其中“文本内容”能以明确的意指勾起游客的记忆,如D-2“童年的味道”的广告标语能够直接调动游客对于童年的个人经验联想。尽管“文本痕迹”在别的语境里发挥过一定的效用,但是当它们被置于怀旧空间时,本身能够作为一个信号,以间接的方式唤起游客的记忆。如E-3 “发展经济保障供给”此類话术,如图3所示,能够以其鲜明的时代性特征让游客联想起标语在改革开放时代的适用语境,完成记忆的“复苏”。总体来看,在街区里,作为“文本内容”的文本以标语居多,作为“文本痕迹”的文本以招牌居多。

2.图像

楚风汉味美食街区中,属于图像类的媒介怀旧物可以划分为二维的图像——图画和三维的图像——物品。在怀旧空间中图画和物品更多扮演的是一种“图像痕迹”的角色,也就是说图像意义随着时光的割裂和语境的变化渐渐褪去,媒介自身幻化为时代“符号”得以存在。如果说文本被视作思想的直接溢出,那么图像则被解释为是一种强烈的情感或是下意识的直接表现。作为“热媒介”的图像媒介,能更具体清晰地传播信息与情绪。通过一再出现的图像公式能够使人类的情感能量得以“重新启动”,释放出历史的力量。

在美食街区内图像媒介相比起其他媒介来说数量更多。如播放着80年代经典电视剧的老电视(E-50)以及一系列的手绘宣传画(G-18),如图4所示,均具有显著的时代特征,能够迅速让游客联想到过去——这些媒介物直接发挥效用的时代,构建时间性文化记忆。

3.地点

“地点”本身可以成为记忆的主体也能够成为记忆的载体,作为“空间”类别下的一种,在本研究的研究视角下承担的是记忆的主体角色。地点对于记忆的构建作用在于它不仅仅能够将记忆固定在某一地点的土地上,还能够体现对记忆的延续。歌德的象征理论认为,地点本身才是记忆的重要承载体,而不是在那里存在的遗留物。根据地点的特性阿斯曼对地点进行了多种分类,结合对楚风汉味美食街实地调研,发现主要呈现代际之地和纪念之地两种类型。

作为代际之地被赋予的记忆是与家庭历史固定、长期的联系,决定了人的生活以及经验形式。作家霍桑认为,人们对于世代生活土地的依恋是一种本能。然而随着现代化的演变,人们往往出于实用的目的“择其良木而居”,因此对于代际之地的怀念往往也象征着一种本初的回归。在怀旧空间中每个商铺所依附的门面都是过去武汉各式各异的居民楼。这种对于代际之地记忆的还原,勾起作为老武汉游客的故土依恋。

纪念之地通过过去和现在显著的差异来构成的。纪念之地能够发挥连接作用使记忆得以重新激活。在美食街中,出现了若干个纪念之地,比如华中里的牌坊(B-11),如图5所示,和老新华书店楼(E-76),两者作为武汉市的地标也在美食街中得以还原,并以具象的方式连接起老武汉的记忆。

“人们身边的物和场所是连接个人现在与过去的重要介质,人们将自己的强烈情感倾注其中,因此它们并非简单的物或人们活动的环境,而是一种保存记忆的重要载体”物品可以存储人们对特定对象的感知记忆,怀旧空间利用媒介物唤醒人们的存储记忆。

(二)时间、空间:怀旧空间隐喻的功能记忆

出于建设空间的消费动机,怀旧空间利用一定的框架对文化记忆的收编与构建,使受众能够进行记忆想象和记忆意识,这个过程是聚焦空间对功能记忆隐喻的重点所在。通过对原始概念的范畴化处理,可以发现楚风汉味美食街的存储记忆被划分为具有时间性文化记忆构建和空间性文化记忆构建的两种功能。

1.时间性文化记忆构建:过去日常的忆起与个体情感的释放

怀旧空间的记忆从时间维度来看往往会突显出时间的非连续性特征。尼采认为人脑的消化功能能够帮助人的意识进行减负。这种减负并不是消解的、解构的而是一种存储性的潜伏式的遗忘。记忆能够通过对某一物件的直接接触引发潜伏记忆的回忆内容。经验与回忆之间会存在一定的位移,位移中往往也包含着记忆内容的遗忘或是重构,其中时间性维度是决定性因素,再造也是根本问题。对于怀旧记忆的直接参与者来说,怀旧空间中体现时间断裂性的文本、图像和地点都能承担着触发记忆和记忆想象的功能,完成时间性文化记忆的构建。

根据表1可以发现在怀旧空间内具有时间特性的记忆媒介以图像和文本痕迹居多,文本内容较少。文本内容相较于文本痕迹和图像来说更不易受到时间的影响,原因在于其本身所具有的时间的非连续性较小,一些作为二维图像的图画和三维图像的物品具有较为鲜明的时代特征。

在怀旧空间的图画大多是年画。民间年画不仅承载了中国人的风俗和信仰,也寄托着对于未来的希冀,随着不同年代精神风貌的改变,年画的图画风格也形态各异,丰衣足食是20世纪六七十年代年画最突出的主题。如一幅梳着两条麻花辫,称量水果的女性年画(G-18),无论是从人物装扮、年画内容还是泛黄的纸质来看都明确指向20世纪六七十年代。还有一幅时代指向更明确的是金梅生在1958年出版的命名为《吉庆有余》的著名年画(G-18),如图6所示。20世纪八九十年代由于精美挂历涌入市场,年画逐渐退出人们的生活,因其所适用的时代与现在产生了割裂,年画成了独特的具有时间导向的记忆媒介。

在怀旧空间中最具有时间导向的记忆媒介是物品,这些物品都具有鲜明的生活属性。如在怀旧空间中出现了三次的三八大杠老式自行车(D-22)。在小轿车尚未普及的年代,三八大杠自行车曾是家家户户必备的出行工具。后因道路的演变与自行车材质的更新,该自行车逐渐退出了人们的生活,成了一个时代独特的印记。

宗关水厂(E-78)是武汉市在1909年开始启用的供水厂,它的启用使武汉市成为最早拥有自来水的城市之一,结束了武汉市民挑江水和井水维持生活的历史。紧邻水厂的美食街和新合村的热闹,是宗关水厂一带居住的市民最难忘的回忆。尽管宗关水厂现在仍然存在,随着旧址和附近配套老街的拆除,封存了无数市民的记忆。

扬·阿斯曼认为,人们总是被日常或具有私人意义的物所包围……这些物品反映了自身,人们也借由这些物回忆起过去与自己有关的人、物与感受等。怀旧是一种对过去的“情感性”体验,是人类多种情感的混合体验。当人们在现代化过程中遭遇到一系列焦虑、孤独问题时,会倾向于回溯过去的方式,进行情感表达并获得情感性支持重建生活,以获得某种心理上的安慰。在新媒体技术高速发展的今天,当人们不得不使用新兴的技术,将生命时间附着于技术高速的时间之时,个体的人际交往和心理层面也受到深刻的影响。技术的进步为个体带来了不同程度上的不适,尤其是当今银发族更是出现了感受到自己被媒介化社会抛弃的境地。因此,进入怀旧空间回到新媒介尚未出现的过去,成为个体找回过去愉悦记忆的通道,通过怀旧主体对于过去媒介提供记忆的“结晶”,想象过去的纯洁与完美,缩短过去与现在的时间距离。

年画、老式自行车、老纪念地等物品媒介融合了父辈一代的个体叙事,对于没有体会过那段记忆的代际群体来说,青年群体对于老物件的“恋物”情结,也同样体现了个体在集体历史中对归属感的深切渴望。也正是这种“怀旧认同”意识的构建,能够使得人们在日益被新媒体同化的今天与其他代际群体区分来开,明确个人化的代际身份。

怀旧空间对于这些物品媒介的集中收纳,根据物品背后所呈现出的时间非连续的特性,为游客再造已然消失的场景。这抓住的正是当今时代人群的情感痛点,游客在接触这些物件时完成了对过去日常的忆起和情感的释放,填补新技术带来的兴奋感与旧技术象征的稳定性之间的情感隔阂,构成人们对当下自我的稳固定义。

2.空间性文化记忆构建:城市印象的延展与地域认同的重建

文字、图像和地点作为记忆的载体被放置在一起时,媒介所含的经验记忆往往是混乱和未加整理的,呈流散状态。此时城市空间概念的增加对于记忆的作用,在于通过对记忆进行整合和城市的标签化处理完成记忆的“入位”和意义的附加,不同的空间性质也会促使媒介本身所存储的记忆发生异变而重建新的记忆。楚风汉味美食街的主题定位不仅仅是局限于打造出一个具有时间性质的空间,也致力于打造一个具有独特地域特色的怀旧空间。

由于楚风汉味美食街的面积有限,需要以“小空间”呈现出尽可能大的区域文化,于是在空间的排布方面较为注重对物品本身记忆的延展。因此,在怀旧空间中具有明显空间属性的记忆物件以文本呈现的形式居多。通过文本来进行保存的记忆是具有扩张性的,一方面文本体量较小,能够在有限的物理空间里得到尽可能呈现,另一方面文本作为“冷”媒介,能够调动游客更多的联想与互动。因此在怀旧空间内的上空多处密集悬挂出多种多样的路标和招牌,为游客建立起地理上的认知。一部分的标语、招牌和地标直接用地名点明游客对城市的定位,另一部分怀旧空间陈列真实世界中最为随处可见的,如面包房、电器维修、文具售卖,如图7所示,这样的招牌建立游客对城市空间的个体感知。

在怀旧空间内也运用了多种实物组合,建构出城市的品牌文化。在怀旧空间中部最为醒目的實体是武汉的大型轮渡模型。与之相配合的手写的轮渡时刻表(D-24)和公告牌(D-25)的组合,以视觉构造的方式连接游客对武汉的码头记忆。汉口贸易影响力曾经一度延伸到海外,获得“东方芝加哥”的美誉,可以说武汉城市的一系列文化都发端于码头文化。对于轮渡码头场景的重新搭建能够一针见血地抓住武汉文化的命脉,增进游客对于武汉城市的理解。

同样能够代表武汉的还有作为代际之地的璇宫饭店(F-5)和民众乐园(H-33),它们一同组成了老汉口最为辉煌的历史记忆。璇宫饭店曾以顶级的配置和黄金地段成为当时名人到武汉下榻的住所,毛主席更是在这里留下“才饮长江水,又食武昌鱼”的名句。而民众乐园始建于1919年,是武汉最早的娱乐场所,不仅是武汉人的时代精神记忆,也被称作武汉流行文化历史书。尽管现如今两座建筑依然存在,但随着武汉城建中的发展其职能已大不如从前,两者背后所蕴含的城市文化也日益被历史所掩盖,它们在怀旧空间里“跨越空间的复现”,能够在有限的空间里迅速唤醒游客对武汉的城市印象。

斯蒂格勒认为,随着技术的不断更新,不同区域种族之间各具独特时间节奏的内在社会化记忆已经让位于世界技术为本的外在环境。技术的进步一定程度上也遮蔽了种族群,以至于动摇了统一性,世界呈现出了以“技术时间取代空间差异”的趋势。对于城市空间记忆的建构不仅仅是对过去的情感释放,也体现了个人与集体在目前这个时代的文化渴求。怀旧空间对江汉关、民众乐园这些颇具地域意义的媒介物的收纳,成为敦促人们恢复地域身份的契机。因此,在个体文化与空间认同产生危机的今天,怀旧空间对“记忆之场”的重新建构能够帮助人们找回对集体的归属感,对抗对于城市共同体的遗忘。

由此看来,怀旧空间对于文化记忆的构建不仅仅是面向过去的回溯,更是人们时代渴求的一种具象化产物,其“眼望过去”,但“面向未来”,成为对人们对未来期望的引子。

(三)第三空间的嵌入:文化记忆的消费功用

美食街区以“美食”主题,承担了商城部分美食区域的重要消费任务。街区虽从装潢上为游客构建起了对武汉时间和空间上的文化记忆,但最终文化记忆的构建都服从于美食街区的美食商业需求,因此如何通过将美食融入文化记忆的构建以实现更好的消费,是打造怀旧空间最重要的目的之一。霍米·巴巴认为异质性文化或身份混杂的群体成员在交往过程中形成一种“第三空间”。怀旧空间在提供时间、空间文化记忆的同时,嵌入可供游客观光、参与和消费的现代商业空间,使空间兼具文化功能和消费功能,让不同身份、不同动机的群众在空间里都可以得到满足和交流。文化记忆发挥消费的功用为怀旧空间变现,完成空间的持续运转。

1.招牌与店铺嵌入空间性文化记忆

就空间结构而言,楚风汉味美食街区的美食消费空间是嵌入到怀旧空间里的。空间的外环以商铺嵌入的建筑为主,中心以搭建的城市景观为主,两侧的人行过道呈“U”字型,嵌入城市怀旧景观的肌理与公共设施,直接改变了原有的空间形态。如雨荷台中国餐厅就嵌入了江汉关的历史建筑中,如图8所示。这样的排布能够使二者保持独立的同时又发生文化交融,让游客在怀旧的同时完成怀旧意义的消费。

怀旧空间内的商业招牌也嵌入到招牌的怀旧景观之中。如E-7 田恒啟、E-8老福庆和、E-9 德华楼鲜肉饺子这样的商业招牌,嵌入到其他具有城市品牌特色的空间场景构建之中,利用游客对于地域的认同感完成品牌印象的嫁接。

楚风汉味美食街区的空间构造呈现出文旅消费与地方亚文化的有机融合。哈维兰认为亚文化是在共享某一社会主导文化的亚群体之间的文化变异,是存在于社会群体中践行各自不同的行为标准。这种亚文化体系对成员的消费心理和消费习惯具有深层次的影响。武汉的早餐因其丰富的种类在2006年成功申请为非物质文化遗产,成为文化名片。因此,楚风汉味美食街引入蔡林记、四季美、小桃园这样代表了武汉美食老字号店铺,以美食作为消费的重点,既能够利用游客地域认同来带动怀旧空间消费的运转,又能够借助美食帮助游客加深对于武汉的城市印象。

正如鲍德里亚所说,“现代消费是一种符号消费,是依附在物品上的意义消费,而非对物品的占有与消耗”。怀旧空间充分地利用了游客在怀旧过程中对于城市归属感的渴求和地方亚文化来推动运营。

2.食品消费嵌入时间性文化记忆

伯德·施密特指出,体验经济时代的产品营销应将顾客体验感受放在首位,消费者体验由消费者的感官、情感、思考、行动、关联这五种体验构成。怀旧空间对于文化记忆的构建,能够通过存储媒介有机地将游客对于过去美好的记忆与现在关联起来,通过调动游客对于过去的回忆思考来完成情感释放,同时美食消费的提供补齐了游客在怀旧空间中的感官一环。过去的味道是记忆的“触发点”,感官是重现尘封的回忆的核心参与者,也是真实记忆的核心成分,能够成为记忆的桥梁。

在怀旧空间进门处的商铺摆满了过去在街边较为常见、但随着城市的现代化发展逐渐消失的零食,如“搅搅糖”“顶顶糕”,其中也包括了非物质文化遗产“老汉口吹糖人”“江氏糖画”等。对过去时间的回溯也是一种重新自我建构的过程,游客通过对过去的想象性建构,将记忆中的“美好”进行还原,这些象征最为单纯美好回忆的“童年的味道”,也嵌入到文化记忆的构建中。

怀旧空間的体验经济为游客提供个性化体验。除去武汉美食之外,怀旧空间中入驻了少量外地特色美食,如辣小小麻辣香锅(H-3)和西北馍王(B-6)来满足外地游客的口味需求。

怀旧空间作为“餐饮+社交+文化记忆”的体验平台,帮助游客在观光和消费自由中主动了解武汉的城市历史文化,并通过寻求经济身份、文化身份、地域身份等,使怀旧空间拥有持续运转的动能。本土游客通过时间性文化记忆的再现,得到情感的慰藉和城市地域认同感的获取,外地游客在怀旧空间中利用味觉、视觉、听觉等了解城市文化,具有高度融合性和独特性的怀旧空间,成为容纳多种异质文化和拥有多种职能的“第三空间”。

五、结论与讨论

海德格尔在《存在与时间》中认为人的自我格和个体性总是基于对过去的解释之中,因而人的一些困境往往在于错误地将自我格和个体性寄托于具有外部世界性的“什么”之上。海德格尔对人类困境的解释置于今天依然具有一定的参考价值。

新媒体技术的发展使时间呈现独特的节奏,人们在选择使用技术的过程中,实际上也就选择将自己的生命节奏依附于技术的节奏之上而迷失了自己。重新回归个体生命的“记忆”是一种找回并确认自身存在的方式,通过切入过去的“器具”来构建自身的存在。这也是构建文化记忆的怀旧空间能在新媒体技术愈加发达的今天一路“逆势而行”的原因所在:一方面,怀旧空间选择以图像为主、文本和地点为辅的存储记忆来完成文化记忆的时间性构建,使游客通过对过去日常的忆起和情感的释放,建立身份认同;另一方面,怀旧空间也选择了以文本和地点为主、图像为辅的存储记忆完成文化记忆的空间性构建,使游客在空间内对城市印象进行延展的同时建立对于地方的认同。文化记忆的构建发挥消费的功用,使之成为具有多种职能的复合体。

怀旧空间无论发挥的是文化职能还是消费职能,都成功抓住了受众在这个时代对现代、历史和进步的时间概念的叛逆,指向了长期现代性困境的“怀旧心理”。它为遭遇现代化浪潮、加速社会和技术更迭多重夹击的人们提供了一个治愈创伤的心灵避难所和回顾性的乌托邦。利用这种心理进行文化记忆构建的怀旧空间,能够为城市体验经济的发展和城市文旅建设、品牌构建提供小型的实验场。

但以怀旧为主题的空间也容易落入“时间竞争幻象”的陷阱。在现代化社会进程中,人们的无所适从通过怀旧心理呈现出来,使寄托于过去媒介物的存储记忆成为能够构建时空的功能记忆,但一旦有新的宣泄口出现,被构建起来的“怀旧类”功能记忆也可能会面临重新封尘、成为存储记忆继续隐匿于人们的记忆深处的风险。因此,如何持续挖掘文化记忆中的可变现价值,助推文化记忆可持续参与城市的建设,仍是值得持续研究的课题。