下颈椎后路内固定方式的研究进展

王卫忠 王靖 蒋毅*

在三柱脊柱创伤模型中,不稳定被定义为下颈椎三柱中的两柱及以上的损伤。颈椎具有正常的前凸曲线,比胸椎和腰椎有更大的活动性,更容易发生退行性和创伤性疾病;各种原因引起的颈椎疾病和下颈椎不稳,常需要行颈椎内固定治疗,坚固的内固定具有可早期活动、愈合更快以及融合率增加的优点[1]。颈椎前路固定技术要求暴露广泛,解剖复杂,相较于后路固定技术有更高的钢板螺钉松动风险[2],颈椎后路内固定是临床上常用的固定技术。

1 后路内固定术的历史进展

早期放置自体骨移植的颈椎后路非固定融合术虽能完成融合,但不适用于不稳定的脊柱损伤,因其不能立即稳定脊柱,术后需要长期卧床休息和佩戴支具,现已较少使用。最早颈椎后路内固定是基于钢丝技术,但这项技术需要完整的后骨环,只能恢复后张力带而不能立即提供稳定。钢丝只能提供屈曲的稳定性,当脊柱受到伸展、侧弯或旋转的力时,无法进行有效的固定,现主要用于脊柱尺寸非常小的儿童和一些无法进行螺钉固定的抢救病例中。相较于传统的钢丝、Luque 棒和环等固定技术,目前下颈椎后路内固定技术主要采用生物力学强度更高的螺钉-棒结构,这通常具有更高的融合率,可更早进行术后活动和康复,并最终获得更好的临床效果。下颈椎后路最常用的螺钉固定技术包括侧块螺钉、椎弓根螺钉、椎板内螺钉、小关节螺钉和椎间孔螺钉,每一个内固定方式均有自己的优势和劣势。

2 侧块螺钉(lateral mass screws,LMS)技术

2.1 解剖学特点 颈椎侧块由上关节突和下关节突以及中间的峡部组成,下颈椎侧块在解剖学上具有相似的特征,位于椎管的外侧、椎弓根的后外侧、椎板的前外侧以及横突的正后方[3],此区域的骨量较大,可为下颈椎不稳的患者进行强有力的后路固定。

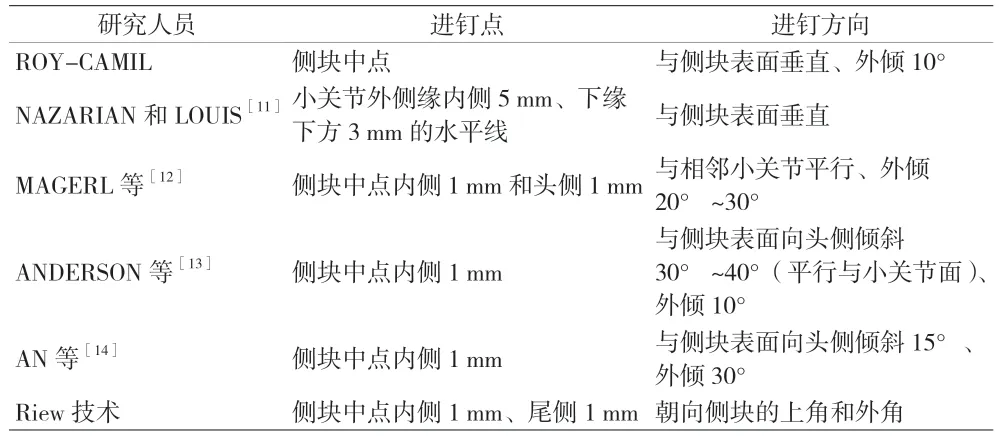

2.2 置钉技术 Roy-Camille 在20 世纪60 年代首次提出了侧块螺钉技术,随后由Louis 和Magerl 发展[4],最近由Anderson和Ebraheim 进行推广[5]。早期该技术的侧块螺钉通过钢板置入,无法适应异常的脊柱解剖并可能导致医源性的椎间孔狭窄。目前,可延展的棒已取代钢板,并能够精确的放置螺钉,施加压力、牵引力或侧向旋转力来矫正畸形。不同的侧块螺钉技术主要的区别在于螺钉的进钉点和螺钉在侧块中的轨迹不同,见表1。

表1 不同颈椎侧块螺钉内固定技术的比较

理想的侧块螺钉置入轨迹应该提供恰当的稳定性和拔出阻力,同时将并发症保持在最小、具有更长的螺钉置钉安全长度以及进行双皮质固定[6]。由于术中发生侧块骨折的风险,侧块螺钉的直径通常限制在4.0 mm 以内,Roy-Camill 技术的螺钉长度通常为14 mm,而Magerl 技术的螺钉长度为18 mm;Roy-Camille 技术有较低的神经根损伤风险,更大的小关节穿透风险,而Magerl 技术有较低的小关节穿透风险。Nazarian and Louis 技术直接垂直于侧块表面进钉,徒手操作时较容易,但当螺钉较长时可能会损伤椎动脉;Riew 技术以侧块的上角和外角作为操作的解剖标记,置钉的难度较低,但当C6 和C7棘突突出时会阻碍置钉的外倾角度。使用垂直轨迹的技术插入的螺钉比以斜方向插入的螺钉长度更短,关节断裂的风险随着向头倾角增加而降低[7]。以上所有技术均需要三维定位,有时难以在术中进行评估而可能导致轨迹发生改变造成神经血管损伤,徒手角度置钉的可靠性仍未得到充分的研究[8]。

2.3 优势与局限性 侧块螺钉技术相关的并发症非常罕见,常见的并发症包括螺钉的松动和拔出(<1%[9]);侧块螺钉的穿孔可导致脊髓、椎动脉(极其罕见)、神经和小关节损伤;由于侧块螺钉置钉方向与脊髓相反,损伤脊髓的风险较低;当插入较长螺钉时可导致侧块的皮质破裂而继发神经损伤。相较于椎弓根螺钉固定技术,侧块螺钉固定技术具有较高的安全性且致命性的并发症发生率较低,对术者的技术水平要求较低,但侧块螺钉的生物力学强度较椎弓根螺钉低,对于骨质疏松患者可能无法提供足够的固定强度且螺钉的松动率更高[10]。侧块螺钉技术固定时需要侧块的结构完整,任何原因破坏侧块完整性都是此项技术的禁忌症。此外,侧块螺钉在三柱骨折等严重不稳定的情况下效果不佳,可能需要额外的前路融合来增强。

3 椎弓根螺钉(pedicle screws,PS)技术

3.1 置钉技术 椎弓根螺钉是腰椎和胸椎后路固定的黄金标准,但它们在颈椎中并不常用。ABUMI 等[15]于1994 年首次在下颈椎引入椎弓根螺钉内固定技术,置钉点位于侧块中点稍外侧,上位椎体下关节突下缘稍下方,内倾25°~45°,平行与上下小关节面。由于C3~C7 内侧椎弓根的内侧皮质较厚并且内侧与脊髓间有一定的空隙,因此置钉时要宁内勿外以增加固定强度和防止椎动脉损伤。在下颈椎中,由于C7 的椎弓根尺寸较大,以及大多数患者在C7 横突孔内缺少椎动脉,因此在C7 椎弓根螺钉常用。

3.2 解剖学研究 颈椎椎弓根直径小,内倾角较大,外侧皮质薄,对于术者的技术要求较高,并发症主要包括椎动脉、脊髓和神经根的损伤。椎弓根螺钉从侧方穿孔会使横突孔破裂从而导致椎动脉损伤;向上或向下穿孔则侵犯椎间孔从而可能导致神经根损伤;螺钉向内侧穿孔会导致脊髓的损伤。HEY 等[16]在放置107 枚颈椎椎弓根螺钉后发现椎弓根外侧壁穿孔为31 例(29.0%),明显高于椎弓根内侧壁穿孔2 例(1.9%),未发现椎弓根上下壁的穿孔,可能是由于椎弓根上下侧皮质厚度大于内外侧皮质厚度[17],使其不易穿孔破裂。一项尸体研究[18]表明C3 穿孔率(21%)最高,随后的每个节段的穿孔率均在下降(C6 和C7 为4%)。尽管椎弓根穿孔的发生率较高,但神经血管损伤的发生率低,这可能与其解剖学特征有关:椎动脉平均只占横突孔的35%且椎动脉至椎弓根外侧壁的距离从C2 至C7 是依次递增的;椎弓根上缘距其上位神经根为1.18~1.40 mm,从C3 至C7 逐渐增大[19],比起较高椎体节段椎弓根螺钉,较低节段椎弓根螺钉更不易造成神经损伤。

3.3 辅助置钉 术前仔细评估影像图像,检查每个椎体和侧块的形态有助于减少并发症;CT 辅助置钉技术是目前公认的提高颈椎椎弓根螺钉的准确性和安全性最好的方法[20];BILHAR 等[21]发现计算机辅助导航技术将椎弓根螺钉插入胸椎与透视引导的准确性是一致的,且视觉图像导航具有省时、无辐射等优点。即使椎弓根解剖结构及毗邻关系复杂,该项技术具有高风险性,但其仍具有生物力学优势。

3.4 椎弓根螺钉的优势 对于严重的颈椎不稳或骨质疏松患者,侧块螺钉无法提供足够的稳定性;或者颈椎侧块结构缺失时无法行侧块螺钉固定可考虑椎弓根螺钉。生物力学研究表明:与侧块螺钉相比,椎弓根螺钉具有更好的固定效果,拔出强度是侧块螺钉的2~3 倍[22]。陈希等[23]比较了侧块螺钉和椎弓根螺钉的直接拔出力,其中前者为(305.71±11.63)N,后者为(635.67±22.82)N;DUFF 等[24]证明下颈椎椎弓根的螺钉-棒结构甚至可以与360°脊柱重建相媲美。在某些类型的患者中如脊柱关节病、关节炎、转移性肿瘤、创伤、侧块缺失、后凸畸形,椎弓根螺钉能提供更高的融合率;同时,椎弓根螺钉固定在降低椎间盘压力和颈椎轴向负荷比侧块螺钉固定更有效[25]。

4 椎间孔螺钉(paravertebral foramen screws,PVFS)技术

4.1 置钉技术 椎间孔螺钉技术是MAKI 等[26]于2014 年提出的一项新的下颈椎后路内固定技术,可作为侧块螺钉置钉失败的一种补救措施。进钉点定位于侧块后表面中垂线与头侧相邻椎体同侧下关节突交点内侧1 mm 处,内倾20°~25°,其理想轨迹是螺钉的尖端刚接触到横突孔的皮质。椎间孔螺钉尺寸为4.5 mm×12 mm,被认为足够短而不至于损伤横突孔和椎动脉,同时由于更长的直径而具有更强的拔出强度。

4.2 解剖学研究 陈希等[27]对颈椎椎间孔螺钉、椎弓根螺钉与侧块螺钉钉道的影像学测量显示椎间孔螺钉总体最适钉道长度在C3~C7 节段为9.10~10.65 mm,均短于侧块螺钉和椎弓根螺钉(P<0.05),总体最适进钉内倾角在C3~C7 节段为21.12°~27.54°,均小于椎弓根螺钉(P<0.05),椎间孔螺钉具有较大的进针安全角度范围。侧块解剖学研究表明在C3~C6 椎孔位于颈椎椎体后壁前1~2 mm 处[28],颈椎椎体后壁在侧位片上是一个非常重要的解剖标志,置钉时椎间孔螺钉头端在侧位片上越过颈椎椎体后壁,则发生横突孔穿孔的概率升高,反之则发生椎孔穿孔的概率升高;TOMOAKI 等[29]对46 例行颈椎手术患者行94 枚椎间孔螺钉置入,发现有5枚(5.3%)发生横突孔穿孔,高于侧块螺钉1.9%[30]的横突孔穿孔比例,但均未发生血管神经并发症;该学者认为在术中难以完全准确地将椎间孔螺钉的入口点和轨迹与术前CT图像规划的理想轨迹相匹配,且术中难以在透视图像上识别横突孔的后缘,因此椎间孔螺钉被认为安全性不如侧块螺钉,但上述研究病例数较少,仍需大样本、多中心、高质量的研究进一步证实。

4.3 生物力学研究 MAKI 等[26]在尸体标本上比较了椎间孔螺钉和侧块螺钉的生物力学强度,其中前者的直接拔出力为(234±114)N,后者的直接拔出力(158±91)N;比较侧块螺钉置钉失败后行椎间孔螺钉和侧块螺钉的生物力学强度,前者的直接拔出力为(195±125)N,前者的直接拔出强度比后者大,但差异不明显;在最初的应用中,椎间孔螺钉比侧块螺钉提供更强的固定效果,而作为侧块螺丝置钉失败的补救措施时,椎间孔螺钉与侧块螺钉的固定效果相当。国内学者陈希等[23]也比较了颈椎椎间孔螺钉、侧块螺钉及椎弓根螺钉的生物力学强度,椎间孔螺钉的直接拔出力为(327.10±17.07)N,侧块螺钉为(305.71±11.63)N,椎弓根螺钉为(635.67±22.82)N。椎间孔螺钉的残余拔出力为(265.62±18.19)N,侧块螺钉的残余拔出力为(192.80±17.10)N,椎弓根螺钉的残余拔出力为(494.89±41.79)N。椎间孔螺钉的直接拔出力略高于侧块螺钉,残余拔出力明显高于侧块螺钉,抗疲劳性能与椎弓根螺钉相近并明显优于侧块螺钉,因此认为颈椎椎间孔螺钉具有作为侧块螺钉和椎弓根螺钉有效替代的潜能。

4.4 优势 在下颈椎由于椎体长棘突的干扰,有时行侧块螺钉时较难保持准确的钉道轨迹;侧块螺钉的进钉点位于椎弓根螺钉的内侧,即使使用了万向螺钉,两个颈椎节段之间的距离在两种螺钉的头端安装连接棒仍具有挑战性,两种技术不能相互替代,椎间孔螺钉可作为一种替选方案。对于行侧块螺钉固定时发生侧块骨折,因为椎间孔螺钉与侧块螺钉的进针轨迹不同,即使发生侧块骨折,椎弓根周围的骨结构通常是完整的,同时椎间孔螺钉尖端所接触的侧块内侧骨密度较高[31],因此椎间孔螺钉对于侧块螺钉固定失败的情况下被认为仍能具有足够的生物力学强度。如果侧块螺钉置入失败,椎间孔螺钉可作为一种补救固定技术。在单节段的颈椎融合病例中,单独使用椎间孔螺钉被认为也能提供足够的稳定性促进融合;在多节段颈椎融合术中使用椎间孔螺钉可降低并发症的发生风险[32]。虽有一些关于椎间孔螺钉在尸体、形态学研究以及临床病例的报道,但目前总体关于椎间孔螺钉的研究还较少,有待进一步的研究。

5 总结

各种因素引起下颈椎不稳常需要行颈椎内固定治疗。所有后路内固定结构的共同优势是恢复了后路张力带,以使其能够抵抗屈曲力。侧块螺钉内固定术对颈椎后方棘突和椎板的解剖完整性的要求较低,侧块区域的骨量较多能提供较高的生物力学强度,并有效降低损伤神经和血管的发生率,是临床上常用的颈椎后路手术方式。由于下颈椎的椎弓根较细,距离椎动脉较近,解剖结构较复杂,学习曲线较长,置钉难度较大且具有较高的神经、血管损伤风险,但其仍具有生物力学优势。当侧块骨折、严重的骨质疏松、侧块螺钉置钉失败等情况时,椎间孔螺钉固定技术有较高的置钉安全性,提供足够的生物力学强度,可作为一种补救内固定技术。