零碳住区规划设计关键问题研究*

黄献明 李涛 杨丝路 付俊伟 王宁 HUANG Xianming LI Tao YANG Silu FU Junwei WANG Ning

住区既是人们生活起居的基本单元,又是践行绿色低碳生活方式的主战场,故需在规划、设计、建设、管理、运营等方面全方位、系统性融入零碳理念。梳理国内外零碳住区相关研究,总结零碳住区规划设计所涉及的碳排放核算范围、指标体系、策略构成、重点技术成本效益分析等关键问题,提出零碳住区规划设计需更新节能设计观念、提高柔性用能表现、促进生活方式转变等核心建议。

零碳住区;规划设计;碳排放

0 引言

为应对全球气候变化,我国提出力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标,产业结构、生产方式、生活方式与空间格局随之发生深刻变化。住区既是人们生活起居的基本单元,又是践行绿色低碳生活方式的主战场,因此,未来住区应在满足居住者健康、舒适生活的基础上,承担完善低碳基础设施建设、加强碳排放监测、合理确定碳排放阈值、创新碳排放激励机制、开展碳排放交易等新责任。基于此,住区应从科学减碳的视角重新审视规划布局、设计选型、生态环境、能源资源、数字化管理等内容,向“电气化、柔性化、产能化”全面转型,构建减排增汇、自然共生的居住环境。

零碳住区一般指碳排放与碳吸收可实现自我平衡的集中居住空间。该目标的实现不仅需要在住区规划设计、建设、运维等阶段全面融入零碳理念,更需在设计初期依托建筑、交通、景观和基础设施等与碳排放相关的关键性技术,精准化核算住区碳排放清单,确定住区零碳目标与实践路径,合理运用信息化技术辅助实现节能、减排、固碳、碳汇等零碳技术措施在建设阶段的高效融入。

本文梳理国内外零碳住区相关研究、已推出的标准规范和评价体系,总结零碳住区规划设计所涉及的碳排放核算范围、指标体系、策略构成、重点技术成本效益分析等关键问题,提出零碳住区规划设计建议。

1 既有国内外研究综述

当前,零碳住区规划设计策略研究主要包括碳排放特征、空间类影响因素、碳排放相关性等方面。

1.1 碳排放特征

2014年,朱雪梅等[1]发现广州住区样本中建筑、交通碳排放分别占比60%,20%,证明住区碳排放与住房面积、住区类型、区位及收入显著相关。2015年,杜运伟等[2]通过研究江苏样本得出建筑、交通、固废的碳排放之比约为3:1:1,套型面积、家庭收入、家庭规模、出行方式、购物与就餐频率、夏季空调温度等均为住区碳排放的关键影响因素。2017年,李治等[3]通过分析西安市家庭碳排放特征,得出住区建筑与交通的碳排放比例为4:1的结论。2023年,李小雨[4]对北京样本的研究发现,住区家庭生活碳排放与私家车出行碳排放的比例约为7:3。

2010年,RAMESH等[5]研究显示建筑建造阶段碳排放占比约为10%~20%,运行阶段占比达80%~90%。2013年,夏雨[6]总结了城市住区全寿命期碳足迹构成情况(见表1)。2014年,王上[7]研究显示运行阶段碳排放占比达89.8%,通过回收可实现的碳排放抵减达16%。

表1 城市住区全寿命期碳足迹构成

1.2 空间类影响因素研究

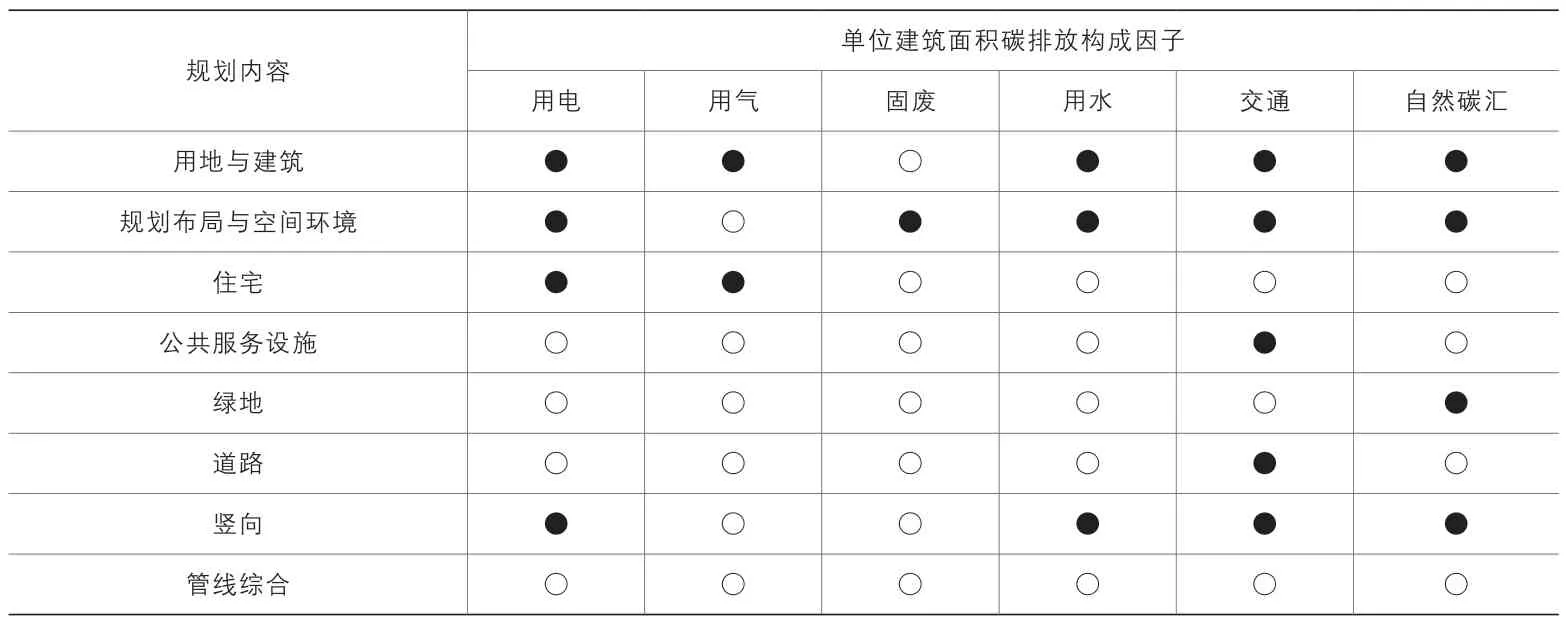

2005年,HOLDEN等[8]研究指出住宅建筑能耗与住区密度的相关性存在“拐点”,在拐点前二者呈负相关性,越过拐点后则呈正相关性。2010年,龙惟定等[9]研究指出建筑碳排放可归结为人的行为排放。2017年,颜文涛等[10]总结空间规划策略与住区减碳目标的相关性(见表2)。

表2 居住区规划要素与住区碳排放的相关性

1.3 碳排放相关性

1)住区碳排放源主要来自建筑、交通、市政基础设施3个方面,占比分别为60%,20%,20%。

2)住宅建筑全寿命周期碳排放中,运行阶段碳排放占比超80%,其次为建造阶段。

3)节能率与低碳排放非正相关。

4)住宅建筑碳排放与住区密度、容积率的相关性存在“拐点”。

5)住区公共服务设施可达性与交通碳排放的相关性因不同研究结论各异。

6)混合开发模式、住区绿地自然碳汇对于降低住区碳排放贡献度不高。

7)套型面积与家庭常住人口数量对住宅碳排放的影响显著高于其他因子。

8)家庭组织结构等社会因素是影响住区碳排放的深层原因。

2 零碳住区规划设计核心问题

2.1 零碳住区碳核算范围与边界

“零碳”与“绿色”目标的最大不同是其核算要求清晰与稳定,随着GB/T 51366-2019《建筑碳排放计算标准》的发布,其核算方法进一步明确。零碳住区规划设计时应着重考虑如何降低住区在运行阶段的碳排放,兼顾建材等碳排放问题。基于此,其碳核算包括如下碳排放要素源和碳汇。

1)建筑碳排放 指住区住宅与公共服务设施的采暖、空调、新风等设备运行碳排放。

2)交通碳排放 包括住区居民家庭用车、公共服务车辆等产生的碳排放。

3)市政碳排放 包括住区道路照明、市政给排水系统及垃圾处理等产生的碳排放。

4)可再生能源碳抵消 指住区内自产及外购绿色电力所产生的二氧化碳减排量。

5)植物碳汇 指住区绿地形成的自然碳吸收。

6)低碳行为减排量 指住区居民绿色低碳行为与自主购买国家核证自愿减排量等产生的碳减排量。

2.2 零碳住区规划设计关键策略

规划设计与纯技术策略视角存在一定差异,规划设计除确保在空间层面直接应用与碳减排直接相关的技术外,还包括引导居民或使用者采用可降低工作、生活碳排放的行为与活动。

2021年,奥雅纳ARUP提出“完整社区、以人为本的交通、互联互通、包容共享、清洁建造、绿色建筑与能源、循环资源、绿色和基于自然的解决方案、可持续生活方式、绿色经济”零碳住区规划策略体系[11](见图1)。

1 ARUP提出的零碳住区规划策略体系(图片来源:《绿色繁荣社区,以15分钟城市为特征的迈向净零排放之路》)

2019年,联合国人居署等[12]以中国长三角地区为例,基于气候、社会、经济背景,提出村镇净零碳发展的10个规划原则,包括气候数据与温室气体清单、良好连接的复合节点、供暖空调、温室气体排放、可再生能源、水循环系统、固体废弃物、全资源要素循环、就业与休闲、生态意识。

零碳住区规划策略除紧扣主被动式节能、建筑电气化、新能源利用、装配式建造、高品质碳汇等碳减排直接技术应用外,还应基于住区宜人环境的营造,从公共配套、街道空间、交通体系、智慧社区等方面对住区规划建设提出全面指引。依据政府间气候变化专门委员会(IPCC)等主导温室气体核算体系要求,围绕温室气体排放活动特征,本研究认为零碳住区应采取降耗、替代、平衡、推动4类关键减排技术策略(见图2)。提高住区整体减碳目标可采用以下减排措施。

2 零碳住区规划设计与技术策略(图片来源:作者自绘)

1)普及高节能表现建筑 旨在降低建筑直接与间接碳排放。如冬季寒冷气候区可采用高性能外窗、断热桥技术、气密性技术等超低能耗建筑措施;其他类型气候区可结合遮阳、自然通风等被动式设计目标,采用气候适应型节能技术策略。

2)应用弹性、循环、耐久的节材技术 旨在降低建筑隐含碳排放,包括采用弹性空间布局、装配式主体结构、装配式内装与低碳新建材等技术策略。

3)住区全面电气化与可再生能源利用 旨在减少居住行为对煤、燃气等传统化石能源的依赖,提高可再生能源替代率,包括全电厨房、光伏一体化、智能充电桩、地源热泵与中深层地热利用、微藻与生物燃料等生物质能源利用等技术策略。

3 结语

1)高节能表现建筑技术仍是零碳的基础 建筑节能对住区碳排放强度具有直接影响,在市政能源系统实现全面低碳转型前,高节能表现建筑技术仍是零碳住区目标能否顺利实现的基础。当前,建筑节能减碳贡献计算存在一定瓶颈,尤其在光伏等可再生能源价格持续下降背景下,光伏产能与建筑节能之间的平衡点需根据具体项目进行选择(见图3)。

3 节能成本与风光电价的关系(图片来源:作者自绘)

2)提高柔性用能表现是实现零碳目标的关键 基于光伏发电、多元储能与智慧能源系统的住区新能源体系,依靠与市政电力系统的高效互动,推高项目可再生能源贡献率,成为决定住区零碳目标达成的关键因素。因此,光伏一体化、智慧充电桩、全面电气化等将成为零碳住区与普通住区的最大区别。

3)低碳生活方式转变是零碳住区的内涵 便利的生活配套、步行友好的交通体系、高效碳汇景观、生活垃圾分类回收、社区农园、本地菜场、智慧社区与智慧家居系统、绿色技术教育、低碳生活方式引导、碳金融等是零碳住区应向人们展示的图景(见图4)。

4 零碳住区图景(图片来源:https://www.prc-magazine.com/government-initiatives-signal-greening-ofhong-kong/cic-zero-carbon-building/)