沁水盆地南部中深部煤层气储层特征及开发技术对策

张 聪,李梦溪,胡秋嘉,贾慧敏,2,*,李可心,王 琪,杨瑞强

(1.中石油华北油田 山西煤层气勘探开发分公司,山西 长治 046000;2.中国矿业大学 资源与地球科学学院,江苏 徐州 221116)

郑庄-沁南西区块从2010 年开始大规模开发,早期以直井为主,单井日产气量随着埋深增加持续降低,尤其到郑庄北-沁南西区块,埋深增加到800 m 以深,直井日产气量低于300 m3,形成成片低产井[1]。2016年在郑庄北部创新设计并实施了以“主支疏通、分支控面、脉支增产”为增产理念的仿树型水平井[2],单井产量突破10 000 m3,坚定了向中深部进军的信心,但仿树型水平井由于成本高、效益差,难以推广应用。生产实践表明,埋深增加对煤层气开发有重要影响,当埋深大于800 m 时,采用与浅层相同的工艺不能获得较好的开发效果。

近年来,随着鄂尔多斯盆地东缘、准噶尔盆地等部分深部煤层气井实现了高效开发[3-4],尤其是中石油煤层气公司在大宁-吉县区块吉深6-7 平01 井获得日产量10.1 万m3高产工业气流[5],中国石化华东分公司在延川南区块获得日产量5 万m3工业气流[6],昭示了深部煤层气巨大的开发前景。但这些区域煤层中均含有一定量的游离气,与沁水盆地南部中深部储层存在巨大差异。沁水盆地南部中深部储层既不同于早期大规模开发的800 m 以浅的储层,也不同于含有大量游离气的深部储层,具有独特的储层特征,亟需开展沁水盆地南部中深部储层特征及高效开发技术研究。

目前,针对沁水盆地南部中深部储层的研究较少,而对鄂尔多斯盆地东缘深部煤层气储层特征及开发方式的研究具有一定借鉴意义。首先是针对深部煤层的定义和特征,提出了“临界深度”概念[7-8],认为深部煤层与浅部煤层相比,地层压力和地层温度对煤层气含量的影响作用大小发生转变[7,9];深部煤层高地应力状态大幅降低了储层渗透率,高温高压影响深部煤层气吸附、解吸特性,煤岩力学性质和应力状态导致压裂裂缝延伸受限,储层改造效果受限[10],可能对煤层气开发具有不利影响;但深部煤层存在一定量的游离气,临储比高、含气饱和度高,利于煤层气开发[11-12];深部煤层气井产能受地质和工程因素共同影响,需要对压裂设计进行优化[13];聂志宏等[14]研究提出鄂尔多斯盆地东缘大宁–吉县区块深部煤层气生产特征及开发对策;孙晗森等[15]在临兴区块1 900 m 超深部煤层试验降阻、造缝和携砂性能更优的低伤害泡沫压裂液、清洁压裂液和复合压裂液体系;姚红生等[16]针对“大埋深、高应力、低渗透”地质特点,围绕如何实现深部煤层“造长缝、远支撑、全方位、低成本”系列难题,提出了地质工程一体化的工艺优化及应用实践;陈贞龙[17]基于开发单元地质属性找准制约产量的关键因素,明确地质适用条件以及工艺参数匹配关系;徐凤银等[18]对深部煤层气井缝网压裂进行了研究,提出了高效开发措施。沁水盆地南部中深部煤层气储层具有独特性,有必要开展储层特征和高效开发技术研究,以期为沁水盆地南部中深部煤层气高效开发提供有益借鉴。

1 研究区地质概况

沁水盆地为大型NNE 向展布的复式向斜,东西两翼基本对称[19],西翼地层倾角相对稍陡,东翼相对平缓。断裂以NE、NNE 和NEE 向高角度正断层为主,集中分布于盆地西北部、西南部以及东南部边缘,盆地东北部及腹部断裂发育较少(图1)。

图1 郑庄北-沁南西区块位置及地层剖面Fig.1 Location and stratigraphic section of the northern Zhengzhuang-western Qinnan block

郑庄北-沁南西区块位于沁水盆地南部,横跨沁水盆地复式向斜两翼(图1),整体呈NNE 向的向斜,内部断裂发育,主要为NNE、NE 向。主要含煤地层为石炭-二叠系太原组15 号煤和二叠系山西组3 号煤[20]。其中,3 号煤厚度为3.5~6.7 m,平均为6.0 m,15 号煤厚度为1.4~6.5 m,平均为4.0 m;3 号煤埋深为650~1 500 m,平均1 200 m 左右,15 号煤位于3 号煤以下100 m 左右;3 号煤含气量为5.5~31.5 m3/t,平均21.1 m3/t,15 号煤含气量为4.3~35.0 m3/t,平均为17.1 m3/t,整体上含气量较高,局部由于断层等构造影响存在含气量低值区;3 号煤镜质体最大反射率为1.8%~3.4%,多在1.9%以上,为贫煤-无烟煤。

2 中深部煤层气储层特征

2.1 埋深特征

郑庄北-沁南西区块3 号煤埋深650~1 500 m,整体上从南到北深度逐渐增加(图2),800 m 以深区域面积占比92%,1 000 m 以深区域面积占比74%,以中深部储层为主。研究区西部构造较为宽缓,东部为斜坡带,中北部位于沁水盆地向斜轴部、最深达到1 500 m,为研究区埋深最大区域。

图2 郑庄北-沁南西区块埋深分布Fig.2 Contour map showing the burial depth of the northern Zhengzhuang-western Qinnan block

2.2 含气量特征

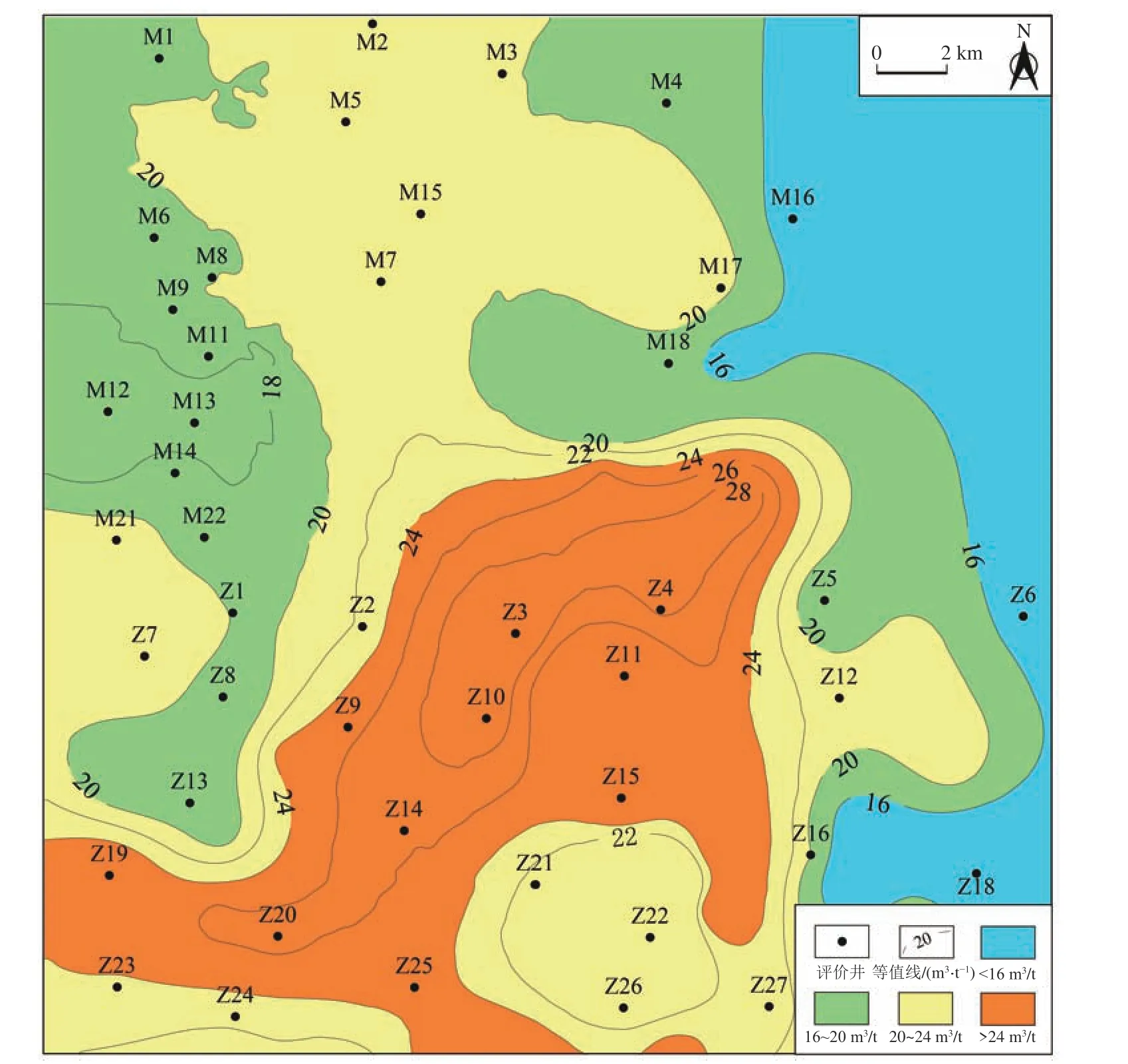

基于研究区参数井取心含气量测试数据,绘制含气量平面分布图(图3),结果表明,研究区甲烷含气量为5.5~31.5 m3/t,平均21.1 m3/t,含气量整体较高,资源整体富集。

图3 郑庄北-沁南西区块含气量分布Fig.3 Contour map showing the gas content of the northern Zhengzhuang-western Qinnan block

将图2 和图3 对照分析表明,研究区南部含气量随埋深增加而增加,而北部含气量随埋深增加有明显的降低趋势,含气量随埋深增加出现先增加后降低的趋势,在埋深1 100~1 200 m 附近出现了明显的“拐点”。为了进一步验证含气量随埋深的变化趋势,将数据拓展至整个郑庄区块,基于整个郑庄-沁南西区块含气量随埋深变化散点图(图4)。

图4 郑庄北-沁南西区含气量随埋深变化情况Fig.4 Burial depth-varying gas content in the northern Zhengzhuang-western Qinnan block

结果表明,随埋深增加,含气量先增加后降低,当埋深为1 100~1 200 m 时,含气量达到峰值;当埋深小于1 100 m 时,含气量随着埋深增加持续增加;当埋深大于1 200 m 时,含气量随埋深增加逐渐降低。这主要受有效应力与地层温度耦合作用[21],随着埋深增加,储层有效应力增加导致气体吸附能力增强,利于煤层气保存;同时温度增加导致煤层气解吸能力增强,不利于煤层气保存;因此,当埋深达到一定的深度,煤层气温度升高增加的解吸能力大于有效应力增加的吸附能力,煤层气含气量开始下降,即煤层含气量-埋深关系出现“拐点”。这进一步表明研究区与浅部具有明显的区别。这与陈世达等[22]的研究结论一致。研究区所有井投产后均需要经过排水降压,才能解吸产气,因此研究区主要以吸附气为主。

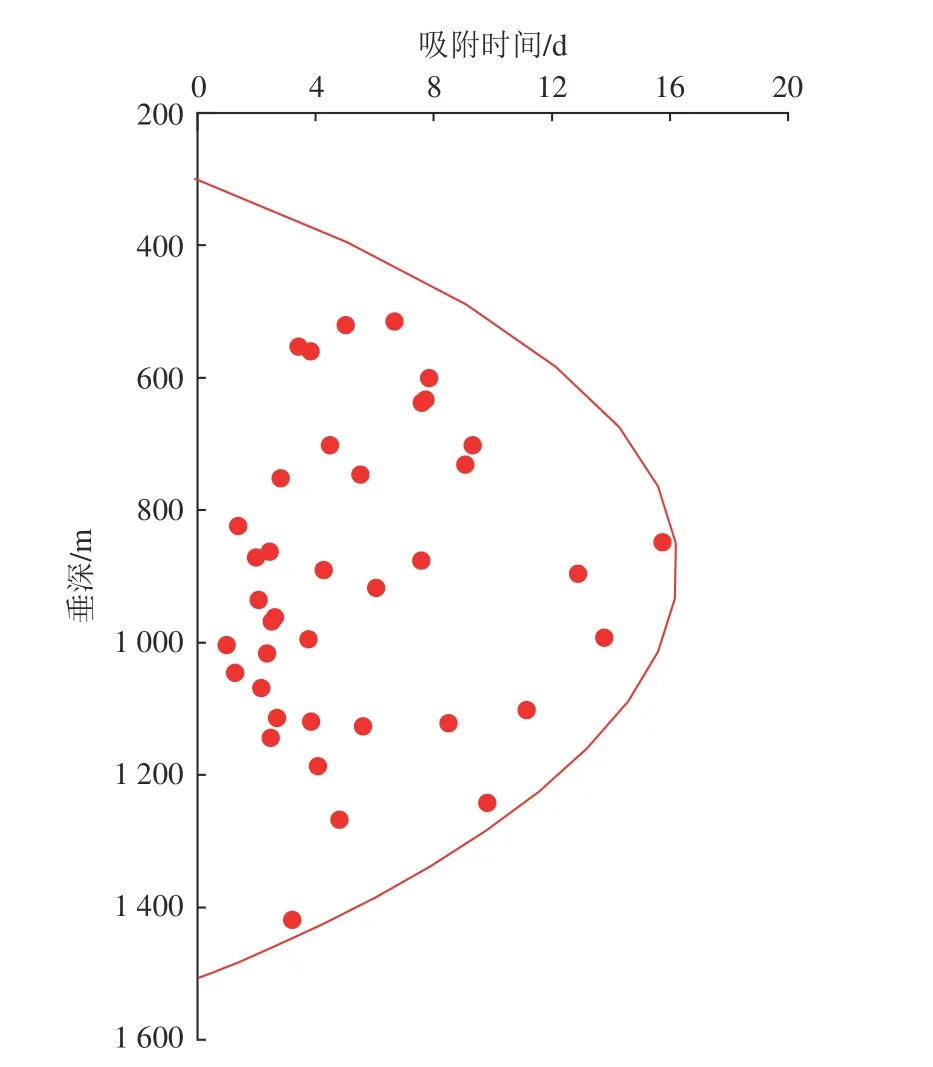

2.3 解吸效率特征

吸附时间是指在煤心含气量测定过程中,实测解吸气体体积达到总吸附量63.2%时所用的时间[23],吸附时间反映了煤层甲烷在煤基质中解吸扩散能力,吸附时间越长,解吸扩散能力越弱,解吸效率越低。研究区吸附时间与埋深关系(图5) 表明,研究区吸附时间为1.00~15.76 d,平均5.48 d,吸附时间随埋深增加先增加后降低,表明其解吸效率先降低后增加,峰值在埋深800~1 000 m,即埋深800~1 000 m 处解吸效率最低。

图5 郑庄北-沁南西区块吸附时间随埋深变化Fig.5 Burial depth-varying adsorption time in the northern Zhengzhuang-western Qinnan block

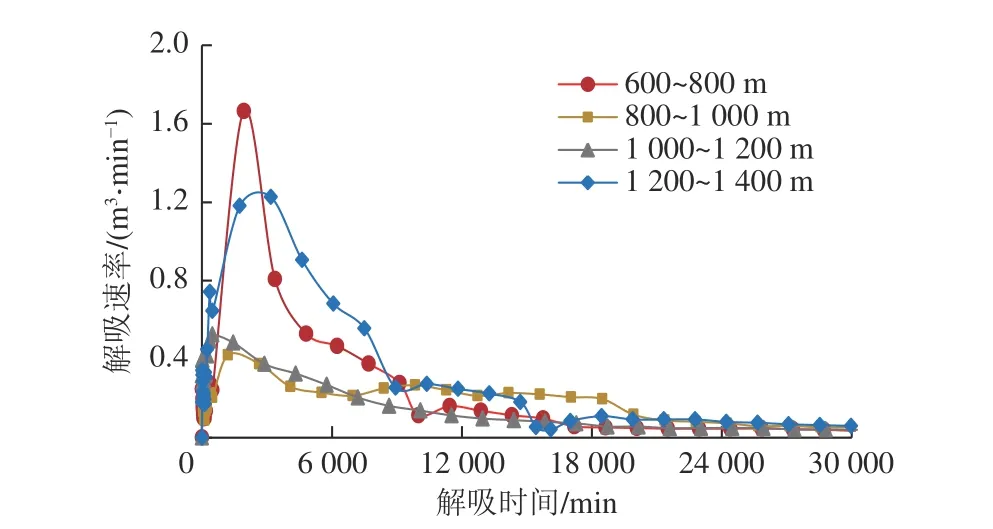

分别计算埋深为600~800、800~1 000、1 000~1 200 和1 200~1 400 m 时,参数井煤心含气量测试过程中解吸速率曲线平均值,得到上述4 个埋深范围内的解吸速率典型曲线(图6)。由图6 表明,埋深在800~1 000 m 时解吸速率最低,峰值解吸速率仅0.42 m3/min;埋深600~800 m 时解吸速度最高,峰值解吸速率达到1.67 m3/min;埋深大于1 000 m 后解吸速率呈现增加趋势,到1 200~1 400 m 时峰值解吸速率达到1.23 m3/min。这进一步证明了研究区解吸速率随埋深增加,先降低后增加,在800~1 000 m 处解吸效率最低。

图6 郑庄北-沁南西区块不同埋深条件下典型解吸速率Fig.6 Typical desorption rates under different burial depth ranges in the northern Zhengzhuang-western Qinnan block

2.4 地应力特征

为明确中深部储层地应力特征,将数据由研究区向浅部拓展至整个郑庄区块,根据郑庄-沁南西区块参数井注入压降试井测试和原地应力循环测试结果获取各井原始储层压力、破裂压力和闭合压力,进而计算各参数井的垂向应力、最大水平主应力、最小水平主应力[24-25]。绘制应力与埋深散点图(图7),按照Anderson 基于σv、σH和σh相对大小的地应力场类型划分方案[24-25],从浅部到中深部,地应力场类型分别以埋深600 m 和1 000 m为界发生了2 次转换。

图7 郑庄-沁南西区块不同埋深条件下应力状态Fig.7 Burial depth-varying stress state of the Zhengzhuang western Qinnan block

埋深小于600 m 时,σH>σh>σv,为逆断层型地应力场类型,水力压裂易形成水平缝、利于造长缝,有效改造体积大;埋深大于1 000 m 时,σH>σv>σh,为走滑断层型地应力场类型,水力压裂易形成垂直裂缝,裂缝延伸较短,煤层有效改造面积小,开发效果差,这与前人研究结果一致[25];埋深为600~1 000 m 时,地应力场类型为逆断层型向走滑断层型转换阶段,水力压裂形成的裂缝系统较为复杂,压裂缝长逐渐变短,开发效果变差;局部地区发育正断层型地应力场类型,水力压裂以高角度垂直裂缝为主。因此,埋深大于1 000 m 的中深部储层与浅部相比,应力特征具有显著差异。

3 中深部煤层气储层开发方式优化

3.1 直井(定向井)开发方式

直井(定向井)+水力压裂是研究区应用最早、最广泛的开发方式,水力压裂一般为中小规模压裂,液量一般为500~700 m3、砂量为30~50 m3、排量为4~6 m3/min、砂比一般为8%~10%(表1)。初期采用全煤层段射孔,在应用过程中,逐渐认识到煤层纵向发育原生煤、碎裂煤、碎粒煤、糜棱煤等煤体结构类型,厚度仅5~7 m 的煤层在纵向上存在极强的非均质性,碎煤段漏失严重,容易造成压裂砂堆积,不能有效造缝。因此,创新实施优质煤层气段集中射孔压裂工艺,优选2 m 左右原生结构煤发育、煤质较好的煤层集中射孔,每米进液量和加砂量提高2~3 倍,开发效果得到有效改善。

表1 郑庄-沁南西区块不同埋深直井压裂关键参数与稳产气量关系Table 1 Relationship between critical fracturing parameters and stable gas production of vertical wells at different burial depths in the Zhengzhuang-western Qinnan block

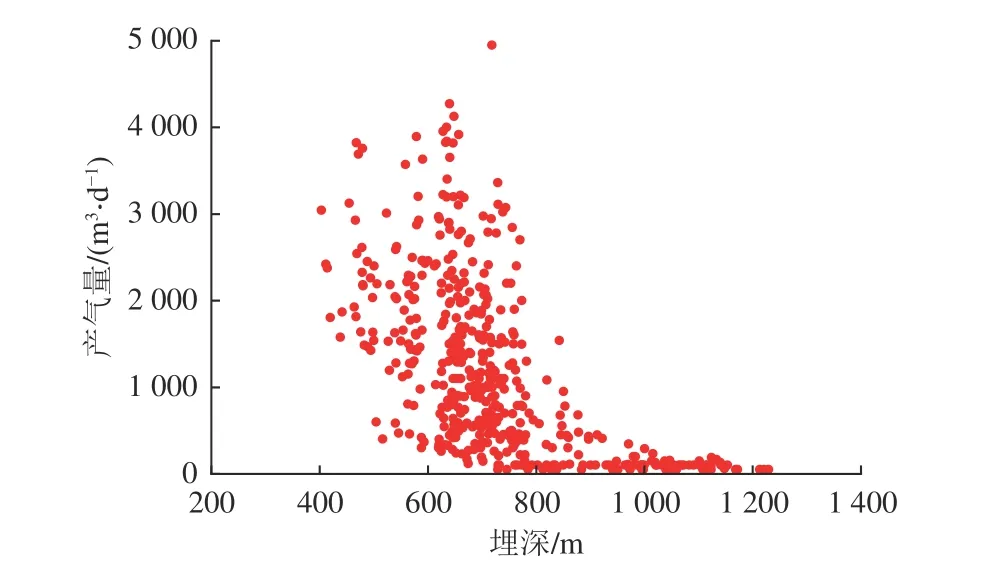

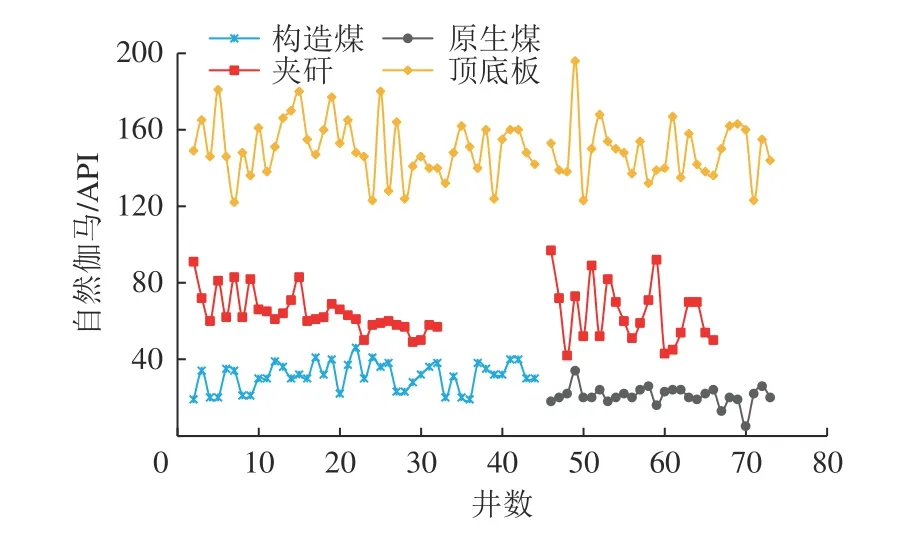

该开发方式在郑庄区块工业化复制,随着埋深增加开发效果逐渐变差。统计郑庄区块480 口直井稳产气量与埋深数据(图8) 表明,随着埋深由400 m 增加至1 200 m,稳产气量由4 000 m3/d 下降至100 m3/d。具体来说,埋深小于600 m 的井90 口,平均单井稳产气量2 000 m3/d;埋深介于600~800 m 的井290 口,平均单井稳产气量1 350 m3/d;埋深介于800~1 000 m 的井60 口,平均单井稳产气量260 m3/d;埋深大于1 000 m 的井40 口,平均单井稳产气量100 m3/d。这充分说明直井+中小规模压裂的开发方式对埋深大于800 m 的中深部煤层气储层适应性差。

图8 郑庄区块直井稳产气量与埋深关系Fig.8 Relationship between stable gas production and burial depth of vertical wells in the Zhengzhuang block

中深部储层直井产量逐渐降低主要原因为:第一,随着埋深增加到1 100~1 200 m 后,含气量呈现下降趋势(图4);第二,随着埋深增加,储层渗透性持续下降;第三,埋深大于1 000 m 后,研究区地应力场类型转变为走滑断层型(图7),水力压裂易形成垂直缝,采用相同的压裂规模,煤层有效改造体积变小。第四,随着埋深增加,研究区闭合压力增加(图7),支撑剂嵌入深度增加,相同铺砂条件下压裂裂缝的导流能力下降[26],排采过程中裂缝闭合较快,导致单井产气量曲线以“单峰型”为主,即达产后稳产时间较短且产量下降速度较快。其中,后3 个原因都直接与压裂技术有关或者可以通过压裂技术改进弥补,因此,压裂技术的改进是中深部煤层气产量获得突破的关键。

与郑庄北相比,沁南西区块埋深达到1 400 m 以上,闭合应力达到20 MPa 以上,埋深和闭合应力均大幅增加。为了实现产量突破,沁南西区块改变原来中小规模压裂,以大液量造长缝,以大砂量强支撑,单井压裂液量达到1 000~1 500 m3,砂量坚持能加尽加的原则,达到60~100 m3(表1)。实施250 口直井,稳产气量分布在100~4 000 m3/d,平均单井稳产气量达到1 000 m3/d,比郑庄中北部增加700 m3/d,实现了产量增加。

为了进一步提升郑庄北区块低产直井产量,创新实施“充填预堵+大规模压裂+远端支撑”增产技术。实施“充填预堵”克服初次压裂裂缝对重复压裂的负效应,采用相对较低的排量(6~8 m3/min)、相对较低的砂比(3%~5%)、中小规模(300~700 m3)压裂液量注入初次压裂裂缝中封堵现有压裂裂缝,直到施工压力高于初次压裂施工压力时“充填预堵”完成,待井底压力降至裂缝闭合压力后,开始大规模压裂,实现高效造新缝;大规模压裂即大排量、大液量、高砂比压裂(表1),压裂液量由原来的500~800 m3提高至1 300~2 000 m3,增加改造体积;排量由原来的4~6 m3/min 提高至10~14 m3/min 以上,提高净施工压力,增加压裂裂缝长度;砂比由原来的8%左右提高至12%~15%,克服支撑剂嵌入影响,提高裂缝导流能力。该技术在郑庄北部试验20 余口井,平均单井日产气量由190 m3提升至1 380 m3,增产1 190 m3,平均单井增产量突破1 000 m3/d,实现了郑庄北部连片低产区直井产量突破。部分典型井如图9 所示。

图9 充填预堵+大规模压裂+远端支撑重复压裂井生产参数曲线Fig.9 Production parametic curves of wells subject to refracturing using the technology of pre-plugging,large-scale fracturing,and remote proppant emplacement

3.2 水平井分段压裂开发方式

水平井分段压裂开发方式与直井压裂开发方式相比,具有明显的优势。第一,在低成本条件下实现了压裂间距无限缩小,更容易形成缝网改造[27];第二,通过多段多簇压裂,较好地改善了煤储层强非均质性,大幅降低了低产井甚至不产气井的比例;第三,大幅提高了单井产量,研究区最高日产气量由1 000 m3提高至15 000 m3以上,平均单井日产气量由300 m3提高至8 000 m3以上。

3.2.1 L 型水平井井型结构优化

为了降低钻完井成本和技术难度,创新形成L 型水平井二开井型结构和半程固井技术,一开采用直径为311.2 mm 钻头钻进,采用直径为244.5 mm 套管完井,固井水泥返至地面;二开采用直径为215.9 mm 钻头钻进,采用直径为139.7 mm 套管完井,固井采用半程固井,在着陆点附近分级箍处开始固井,水泥返至地面。与以往三开井型结构相比,二开全通径L 型水平井钻完井成本大幅降低、完井井眼直径增大、全井段直径一致,更利于排采和后期作业(图10)。

图10 二开全通径L 型水平井井型结构Fig.10 Two-spud-in structure and full bore sleeve of a L-shaped horizontal well

为避免固井水泥污染储层、促进压裂裂缝起裂,研究区均采用半程固井实现着陆点以后水平段不固井。半程固井技术最初管串结构为液压式分级注水泥器+管外封隔器+盲板短节+套管串,固井候凝结束后需下入钻具将影响套管通径的固井附件钻除,操作难度大、施工风险大、井眼光滑性差;目前创新研制了可捞式免钻塞的半程固井工具,利用橡胶膨胀封堵,无需钻磨盲板,固井后打捞工具,井筒光滑通畅,解决了早期打捞式固井工具易造成分隔器遇卡等复杂事故的问题,提高了钻井及后期作业效率。二开L 型水平井结构为水平井压裂、作业提供了良好的井筒条件。

3.2.2 水平井优质层段识别

水平井优质煤层段为含气量高、煤质好、原生煤发育的层段,通过随钻测试资料进行综合识别。含气量一般通过气测全烃值识别,气测全烃值高的水平段含气量也较高,气测全烃低于20%的水平段含气量一般较低,不进行射孔压裂。

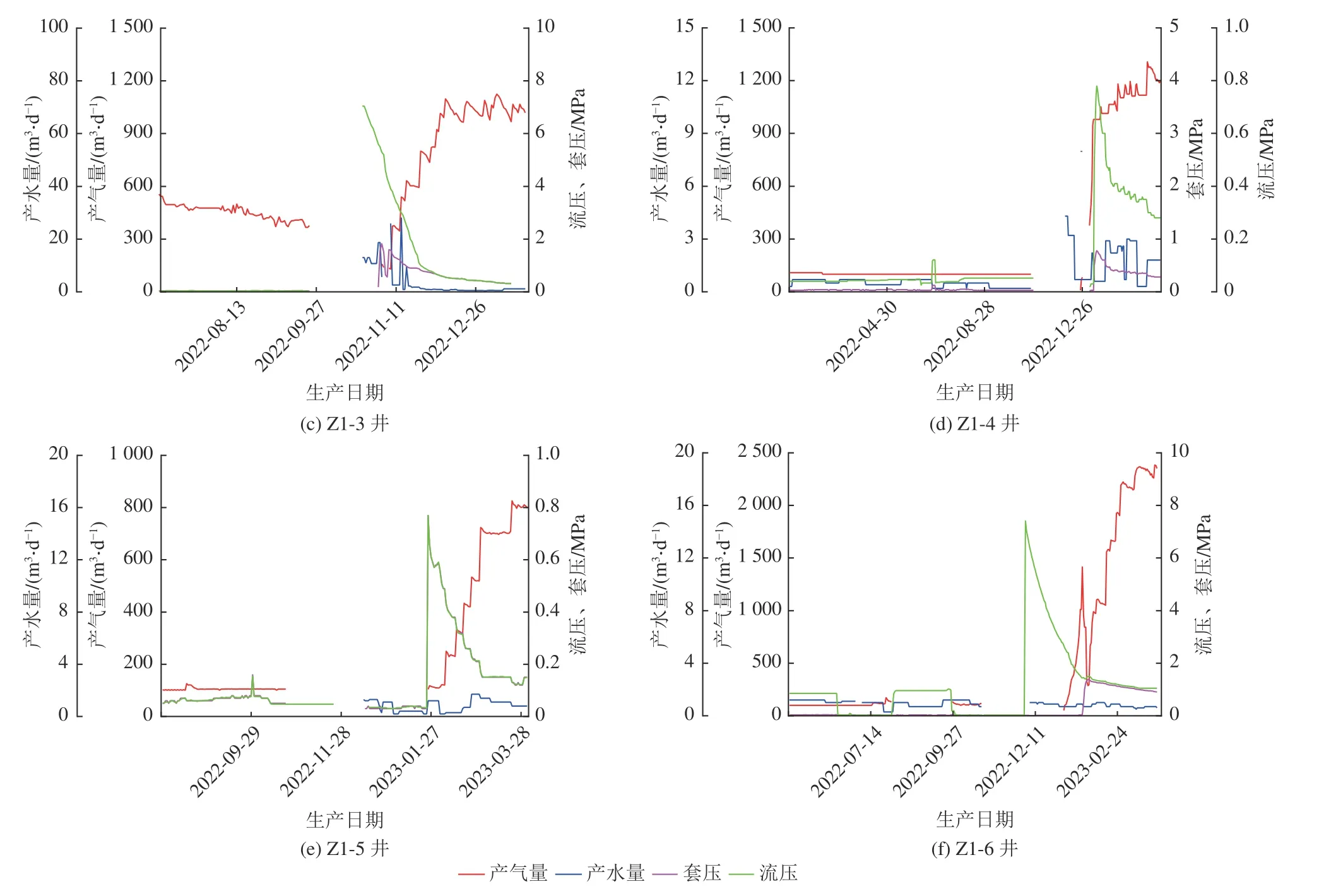

对研究区参数井近180 块取心样品进行研究,将其分为原生结构煤、构造煤、夹矸和顶底板,然后在测井曲线上对应的取心深度读取伽马值,得到不同煤体结构煤和不同煤质煤对应的伽马值分布范围(图11)。结果表明,可通过自然伽马值评价煤质,优质煤层自然伽马值一般低于60 API,自然伽马值越低煤质越好;夹矸自然伽马值在60~80 API;顶底板砂泥岩自然伽马值大于120 API。因此,射孔段优选自然伽马值低于60 API 的水平段、避开夹矸和顶底板。

图11 不同煤质、煤体结构煤的自然伽马值对比Fig.11 Comparison of natural gamma-ray values of coals with different quality and structures

对直井而言,测井参数齐全,对应的煤体结构评价方法较为成熟,但煤层水平段测井风险较大、成本较高,研究区水平井水平段仅有气测全烃、伽马值和钻时3个参数,没有成熟的煤体结构识别方法。本文提出了利用随钻测试伽马值进行煤体结构判识的方法。由图11表明,伽马值在一定程度上可以识别煤体结构,当自然伽马值为25~50 API 时,构造煤占比94%、原生煤占比3%,夹矸占比3%,整体以构造煤为主;当自然伽马值在25 API 以下时,构造煤占比10%,原生煤占比90%,以原生煤为主。同时,钻时是指钻进单位地层所需要的时间,主要反映岩石的可钻性,因此,钻时曲线在一定程度上也可以反映煤体结构,现场统计发现,钻时小于2 min/m 时煤体结构以构造煤为主,大于2 min/m 时以原生结构煤为主。因此可以通过自然伽马与钻时曲线共同确定煤体结构。

综上所述,水平井优质层段一般为气测全烃值相对高值区,自然伽马值小于25 API、钻时大于2 min/m 的位置。在水平井优质层段优选基础上,根据水平井井眼轨迹与优质层段空间位置关系,实施定向射孔,实现对优质层段高效改造。

3.2.3 优质层段缝网压裂技术

1) 压裂工艺优选

目前L 型水平井分段压裂工艺主要有普通油管底封拖动压裂、连续油管压裂、桥射联作压裂3 种。普通油管底封拖动压裂是充分利用煤层气储层低压特点创新的低成本压裂技术,可实现压后压裂液快速放压返排。该工艺管柱结构(图12a)由普通油管若干、安全接头、喷射器、封隔器、水力锚、单流阀等组成。压裂过程中通过油管打压坐封封隔器,在预定射孔位置对套管喷砂射孔,然后油套环空加砂、油管补液完成压裂,压后快速放喷,减少污染,最后上提管柱至下一段进行压裂,重复上述步骤完成全部层段压裂。

连续油管压裂与普通油管底封拖动压裂原理、流程相似。其管柱结构由连续油管、丢手、喷射器、封隔器、引导头等组成。压裂前在井筒中下入喷射器至预定位置,坐封封隔器后喷砂射孔,然后实施压裂,压后无需放喷直接上提管柱至下一预定位置,重复上述步骤完成全部层段压裂。

桥射联作压裂(图12b)通过井筒泵送方式将射孔枪及桥塞泵送到预定位置,座封桥塞后上提电缆,在预定的位置逐级定位、点火射孔,起出电缆和射孔枪后进行水力压裂,重复上述步骤完成全部层段压裂。通过最高施工排量、施工效率、射孔适应性等参数综合对比(表2),普通油管底封拖动和连续油管底封拖动适用于埋深较浅的区块,而桥射联作工艺可以适应不同的地质条件,尤其是深层煤层气井压裂。

表2 不同分段压裂工艺优缺点对比Table 2 Pros and cons of different staged fracturing techniques

2) 压裂参数优化

水平井压裂关键参数主要包括段间距、液量、排量、砂量等参数,研究区不同埋深、不同阶段的分段压裂水平井关键参数见表3。

表3 郑庄-沁南西区块不同埋深水平井分段压裂关键参数与稳产气量关系Table 3 Relationships between critical staged fracturing parameters and stable gas production of horizontal wells at different burial depths in the Zhengzhuang-western Qinnan block

2017 年在郑庄西南部开展水平井分段压裂试验4 口井,水平段长800~1 000 m,压裂6~8 段,段间距100~130 m,其余压裂关键参数见表3,平均单井稳产气量突破8 000 m3/d,但稳产能力较弱,仅稳产10 个月;后来进一步缩小段间距至80~100 m,其余压裂参数基本未变,单井产量提高至15 000 m3/d。表明缩小段间距能够有效增加改造面积、增加产量。对早期水平井压裂段数与累积产气量关系统计(图13),结果表明压裂段数小于10 段时,压裂段数增加对产量增加具有显著影响,但段数增加到10 段以后,产量增幅减小。

图13 郑庄北压裂段数与平均单井累产气关系Fig.13 Relationship between fracturing stage number and average single-well cumulative gas production in the northern Zhengzhuang block

将郑庄西南部较为成熟的水平井压裂参数推广至北部,平均单井稳产气量达到8 000 m3/d,为了进一步提高中深部煤层气井产量,将单段压裂液量由450~600 m3增加至2 000 m3,单段加砂量由30~50 m3增加至150 m3,排量由6 m3/min 提高至15 m3/min 以上,单井日产气量突破18 000 m3、井底流压仍高达2 MPa,具备极强的稳产能力(图14)。

图14 郑庄北大排量大液量压裂试验井生产曲线Fig.14 Production curves of wells subjected to fracturing tests with high injection rates and high volume of fracturing fluids in the northern Zhengzhuang block

通过对不同液量、排量条件下单井裂缝长度和高度进行监测,结果表明裂缝半缝长度随着压裂液量和排量的增加显著增加(图15),相同条件下液量由400 m3增加至1 000 m3,半缝长由123.2 m 增加至216.3 m,增长75%(图15a),相同排量条件下,裂缝半长由155.1 m增加至167.0 m(图15b)。

图15 水力压裂规模对裂缝关键参数影响Fig.15 Effects of hydraulic fracturing scale on the critical parameters of stimulated fractures

在大排量、大液量基础上实现了砂量大幅提升,降低排采过程中支撑剂嵌入、裂缝闭合引起的渗透率下降,增加裂缝有效支撑体积。因此,实施大规模压裂是深层煤层气水平井产量突破的关键,压裂关键参数要达到段间距70~90 m 以下、单段液量2 000 m3以上、单段砂量150 m3以上、排量15 m3/min 以上。

4 结论

a.郑庄北-沁南西区块3 号煤平均埋深1 200 m,属于中深部煤层气储层,具有独特的储层特征:随着埋深增加,研究区含气量先增加后降低,峰值深度为1 100~1 200 m;吸附时间先增加后降低,峰值深度为800~1 000 m,表明其解吸效率先降低后增加,在埋深800~1 000 m 处最低。

b.研究区中深部储层地应力场类型发生了明显的转变。埋深小于600 m 时,为逆断层型地应力场类型,水力压裂易形成水平缝、利于造长缝;埋深大于1 000 m时为走滑断层型地应力场类型,水力压裂易形成垂直缝,裂缝延伸较短,煤层有效改造面积小;埋深为600~1 000 m 时,地应力场类型为逆断层型向走滑断层型转换阶段,水力压裂形成的裂缝系统较为复杂。

c.随着埋深增加,无论是直井(定向井)还是水平井,均应采用更大的压裂规模才能获得较好的效果。对于直井而言,在800 m 以浅采用中小规模压裂即可获得高产,液量一般为500~800 m3、砂量为30~60 m3、排量为4~6 m3/min、砂比一般为8%~10%;埋深大于800 m后,应该采用大规模压裂,液量达到1 500 m3以上,排量达到10~14 m3/min 以上,砂比12%~15%以上,单井日产气量可以达到1 000 m3以上。对于水平井而言,埋深大于800 m 后,压裂段间距控制在70~90 m 以下,单段液量、砂量分别达到2 000、150 m3以上,排量达到15 m3/min 以上开发效果较好,单井产量突破18 000 m3。

d.随着埋深增加,水平井开发方式明显优于直井(定向井),以二开全通径水平井井型结构、水平井优质层段识别和大规模、大排量缝网压裂为核心的水平井开发方式是适用于研究区中深部煤层气高效开发的主体工艺技术。