变革与形式

——西安地区大学校园遗产历史溯源及空间演化

吴思睿,王军

1 “校园遗产”的概念及西安地区大学校园遗产的历史脉络

校园遗产(Campus Heritage)作为近现代建筑遗产的重要类型,欧美发达国家早在20 世纪初已展开了大量的理论与实践研究。英国于1900 年颁布的《古迹保护法》中,将牛津大学、剑桥大学等中世纪修建的大学校园建筑保护起来;美国1966 年颁布的《国家历史保护法》中提出:将一些50 年以上的校园建筑列入国家历史性建筑保护名单,斯坦福大学、哈佛大学、芝加哥大学等一批大学校园历史建筑被很好地保护下来;2002 年5 月,由俄勒冈大学建筑学院与艺术学院联合盖蒂基金会主办,在芝加哥举行校园遗产保护会议,将“校园遗产”(Campus Heritage)这一学术术语带入人们的视野,提出“校园遗产”即“一种记录社会活动和学习模式的文化景观”,内容包括建筑、景观和无形资源的杰出遗产,其意义在于:(1)彰显美国高等教育的传统;(2)记录与高等教育有关的文化事件和情况(民主斗争)[1]。

我国对“校园遗产”的保护最早可追溯至1960 年代,1961 年北京大学红楼作为革命遗址及革命纪念建筑列入第一批全国重点文物保护单位。自1980 年代开始,又有云南陆军讲武堂旧址、广州黄埔军校旧址、清华大学早期建筑等陆续被纳入第三、第四、第五批全国重点文物保护单位。2006 年、2013 年、2019 年公布的第六、第七、第八批全国重点文物保护单位中又增加了61 处近现代校园遗产1-2)。关于“校园遗产”的概念,我国目前尚无明确的官方定义。本研究在中国学术期刊网络出版总库(CNKI)中,以“校园遗产”“大学校园”“近现代大学”等关键词检索近10 年的硕博论文和期刊文献共150 余篇,运用Tableau 对相关定义成果进行词频分析(图1),并结合校园遗产从单体建筑走向校园整体性保护的变化趋势,将校园遗产定义为:“建成时间50 年以上,记录社会活动和学习模式的教育场所。内容包括历史校园规划结构、历史性建(构)筑物和历史景观的杰出遗产。”其意义在于:(1)记录中国高等教育的发展与变迁,(2)记录与中国高等教育有关的文化事件和校园场所精神。

1 关于“校园遗产”的概念的词频分析

2 西安地区大学校园遗产发展的时间轴线

3 1902年的陕西大学堂,来源:西北大学档案馆

4 西安文理学院关中书院校区现状

西安高等教育历史悠久,源远流长。2000 多年的古代高等教育,对东方文化产生了深远的影响,留下了丰富的历史文化遗产。1840 年鸦片战争后,中国由封建社会逐步沦为半封建半殖民地社会,被卷入世界资本主义的潮流,西安固有的传统教育在社会政治、经济的急剧变化中,在西方文化的碰撞、冲击下,发生了解体和蜕变。西安近现代高等教育肇始于20 世纪初期,清光绪二十八年(1902 年)陕西大学堂在西安创办,标志着西安近现代高等教育的发端。自此之后的100 多年来,伴随西安城市政治、经济、社会、文化意识形态的剧烈变革,西安近现代大学在艰难中成长、在机遇中发展,本文从政治社会学分析的视角3)[2],将西安近现代大学的发展脉络分为6 个历史时期:清朝时期(1902-1911 年)、民国时期(1912-1949 年)、中华人民共和国成立初期(1950-1966 年)、“文革”时期(1966 -1976 年)、改革开放初期(1978-1999 年)和高速发展时期(2000 年以后);在这百年的历史进程中涵盖了4 个重要的建设阶段:民国时期以国立大学和省立专科学校为主的奠基阶段、中华人民共和国成立初期以“文教区”建设为重的发展阶段、改革开放初期以高校恢复发展为核心的复兴阶段、2000 年以后以新校区建设为高潮的加速发展阶段(图2)。下文将对西安地区建成时间超过50 年的大学校园遗产,即自清朝的初创时期至中华人民共和国成立初期的大学校园建设历史进行追溯并对其空间演变展开探究和讨论。

2 1902-1911年西安近现代大学的初创:从“书院”到“学堂”

我国近现代大学的萌芽,始于清末洋务运动。根据办学主体不同,这一时期中国的大学主要分为官办大学和教会大学两种[3]。相较国内开埠较早的上海、天津、广州等沿海沿江地区,西安地区近代高等教育发端较晚,其萌芽期几乎未受到西方教会势力的影响,主要在清政府主导的洋务教育变革下,以“传统书院”为雏形,完成了向“新式学堂”的转型。清光绪二十七年(1901 年),避逃八国联军攻京而驻陕的慈禧太后和光绪帝在西安发布“新政上谕”和“兴学诏”,规定“各省所有书院,于省城均设大学堂”。西安作为清廷临时所在地,对新政积极响应请办陕西大学堂,光绪二十八年(1902 年)陕西大学堂在西安创办(图3),其建设是在西安六海坊原省城咸长考院和西安崇化书院旧址(今西安东厅门路北西安高级中学校址)上扩建而成[4];光绪二十九年(1903 年),关中书院改建为陕西师范学堂;1907 年陕西法政学堂在陕西课吏馆的基础上创办;1909 年陕西存古学堂创设于贡院旧址[5]。时至今日,这一时期西安地区的大学校园遗产仅存关中书院(今西安文理学院关中书院校区,图4)。

“书院”与“学堂”原是基于中国传统和脱胎于西方近代大学的两种不同教育机构。西安由于地处西陲,受清政府“师夷长技以制夷”“西学东渐”等洋务教育思想的力量主导,以及地区经济、技术水平等条件的限制,近代大学在兴办之初,多是在原有书院形态上加以改造以适应“新学”的教育内容。就明清时期西安地区书院的空间格局而言,其功能布局与全国同期的书院相似,主要具有讲学、藏书、祭祀三大功能,不同的是西安地区书院的祭祀和藏书空间常常合二为一,沿纵轴线形成两段式院落或三段式院落空间(图5a),现存的关中书院可代表陕西明清时期书院建筑的最高水平[6]。1903 年,关中书院在改建为陕西师范学堂的过程中,其建筑群虽依照两湖书院的图纸进行了扩建,但整体建筑格局、艺术风格均未有改动(图5b)[7],功能上主要延续传统“书院”的讲学区为教学区、斋舍区为宿舍区、藏书区为图书馆区,与此同时,“书院”原祭祀区的功能和地位被弱化。由此可见,西安地区在从传统“书院”向新式“学堂”的演进过程中,虽然教育、文化价值取向发生了极大的转变,但在“中学为体、西学为用”的教育思想下,其校园物质空间形态并未发生质的转变。

5 西安地区书院标准空间布局及关中书院平面布局,引自参考文献[6][7]

6 国立西北农林专科学校三号教学楼现状

7 西北大学礼堂现状

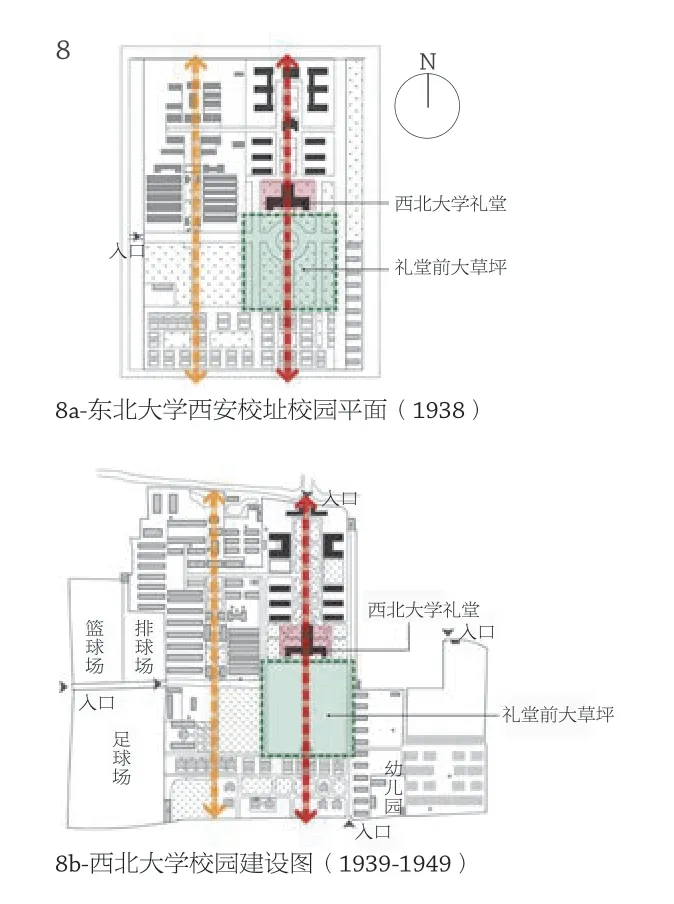

8 民国时期西北大学校园空间格局,来源:根据西北大学校史资料改绘

3 1912-1949年西安近现代大学的奠基:寂寥的印记

1912 年1 月1 日,中华民国临时政府成立,中国近代大学的发展也步入新的历史时期。同年,陕西都督张凤翙将陕西大学堂与关中法政大学(陕西法政学堂)、三秦公学(陕西农业学堂)、陕西实业学堂、陕西客籍学堂等合组为西北大学,成为西安乃至陕西地区第一所国立大学。1927-1937 年国民政府定都南京的“黄金十年”,是中国近代大学发展的重要时期,资本主义工商业开发较早的华北、华东、华南的沿海沿江城市,尤其以北京、天津、上海、南京、广州、杭州、厦门、福州、武汉等城市为中心,国立大学、省立大学和私立大学数量骤增,而近代化进程相对滞后的中西部地区,高等院校则寥寥无几[8]。西安地区虽然兴办过一些大学,但是办办停停,少有建树。至1937 年,陕西仅存有一所国立西北农林专科学校(1934 年创办,今西北农林科技大学),这所大学在民国元老于右任、民国委员戴季陶和爱国将领杨虎城等人的倡议下兴办[9],1934-1936 年由杨廷宝设计的三号教学楼整体3 层,局部7 层,采用现代框架结构,坐北向南呈“凹”字形,当时主要用作教室、实验室,曾是“西北第一高楼”[10-11](图6),它也是西北地区自近代以来,突破传统地域建筑形式,而采用现代主义手法和技术建造的大学教学建筑孤例。随着国内抗战形势日趋严峻,西北农林专科学校的校园建设这一时期再未有所突破,值得庆幸的是三号教学楼虽饱经风雨,但至今依巍然伫立、统领校园。

1931 年“九一八”事变之后,由于我国东北地区高校沦入日本侵略者之手,1936-1938 年,东北大学工学院和东北大学被迫先后内迁至西安办学,校址勘定在西安西门外原西北大学旧址(今西北大学太白校区),学校建设款主要由张学良筹集,其校园规划和建筑由梁思成、林徽因在东北大学招收的第一届毕业弟子郭毓麟、刘致平等义务设计与督造4)[12]。东北大学西安校址整体格局已初显同期中国近现代大学校园的空间特征,校园整体以两条南北向轴线将教学区和生活区有序地组织在一起,教学区主轴线上的礼堂及礼堂前的大草坪区域是校园的核心区域。西北大学礼堂的建成标志着西安近现代大学物质空间形态的进一步完善(图7、8)。

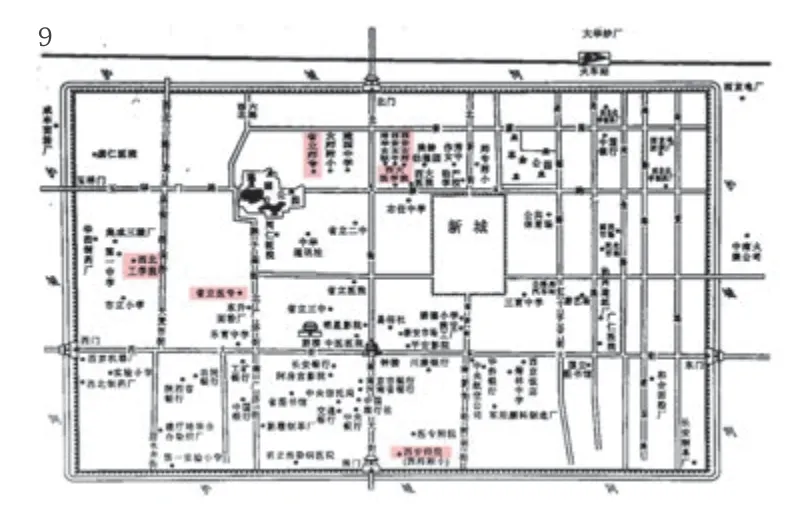

1937 年抗日战争全面爆发,中国大学面临校园被毁、难以维持正常教学等困难。国民党政府采取了战时应变措施,把一些重点大学迁到内地办学。我国两个最大的大学共同体:云南昆明的西南联合大学和陕西汉中的西北联合大学,不仅成为战时我国高等教育的两面旗帜,更是对中国高等教育格局的平衡产生了重要的影响。西北联大主要以北平大学、北平师范大学、北洋工学院和北平研究院等院校为基础,形成了西北、尤其是西安地区高等教育的框架体系,使西北地区在后期短短的8 年时间内,具有了师范学院、工学院、农学院、医学院和综合大学,初步形成了完整的高等教育体系。这一时期由于正处抗战时期,内迁的大学主要分布于陕西汉中、城固等地区,西安地区的大学校园建设并未形成规模5)。同期陕西省先后兴办了一批公立、私立的专科学校。1938-1948 年,陕西省先后有陕西省立医学专科学校、陕西省立政治学院、省立商业专科学院、省立师范专科学院等高等专科学校成立,多数位于西安城区(图9)[9]。

从西安城市建设来看,1947 年陕西省建设厅为配合西安的城市建设,结合学者季平1934 年《西京市区分划问题刍议》一文,在《西京规划》的基础上拟定了《西京市分区及道路系统计划书》,提出西安城市分区中“大学区拟设于东南郊高陵起伏之地带,因山布舍,天高气朗,利于气象、天文、工矿诸学术之研究、实习……”[13]。至此,西安高等教育的基础构架及大学规划建设区位已初见端倪。

4 1950-1966年西安近现代大学的发展:艰难中的探索与转变

9 民国后期西安城区大学及省立专科学院分布,来源:西安历史地理研究,引自参考文献[9]

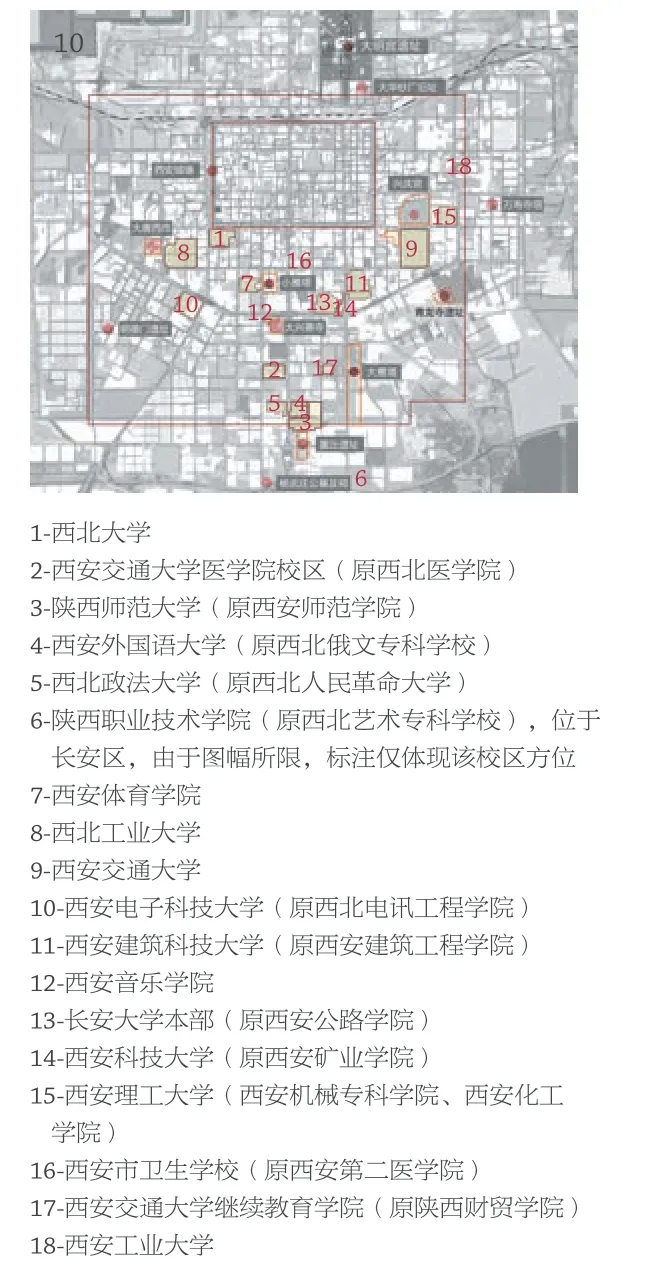

10 西安地区建成50年以上大学校园遗产分布

1945 年抗战结束后,内迁的高校开始纷纷复原东返,多数大学迁回了原地,一些大学在西部保留了分部,独立设置。1949 年10 月1 日,中华人民共和国成立,新中国政权近乎完整地接管了当时各类高等院校。1949-1952 年,在西安市军管会领导下,完成了对西安地区高等学校的全面整顿,1952 年西安地区大学仅有西北大学、西北医学院、西北工学院、西安师范学院。同年,教育部为发展专门学院,巩固与加强综合性大学,对全国大学院系进行了调整,以行政为主导的苏联大学管理模式成为中国高等教育发展的蓝本。近代以来大学发展基础较厚实的沿海沿江等地区,大学校园建设主要以调整、改造、扩建等活动为主,以适应新中国社会主义体制下的办学内容和院系设置[14]。西部地区虽在战时的内迁过程中已初步形成了高等教育框架,但在政局的动荡、经济的凋敝、技术的落后等制约因素下,大学校园基础建设可谓是“一穷二白”。面对国内外政局尚未稳定,东、西部地区整体发展不平衡,国防、工业建设和高等教育布局发展不合理的现实格局,中央人民政府将苏联援建的156 项重点工程中的半数布局在中西部地区,以实现国家战略转移。大学作为承载国家亟待发展工业形势下技术人才的摇篮,亦是在以西安为中心的西部区域展开了轰轰烈烈的大规模建设工作。自此,西安地区大学建设迎来了历史性的发展机遇。1955 年起,根据中央的统一部署,沿海地区的上海交通大学、华东航空学院、东北工学院、青岛工学院、苏南工业专科学校等高校相继西迁至西安,这是中国教育史上恢弘的篇章,是中国高等教育从局部区域走向全国性发展的重要决策。与此同时,在建国初期以“民族—国家”利益为重的政治价值观作用下,以华东地区、东北地区等地为典型的设计力量、建设力量亦积极响应“支援西北建设”的号召,西安地区大学校园的建设和发展在多方力量的支持下进入了快车道。

文教区规划是现代城市规划理论之城市功能分区思想的产物,是城市中高等院校和科研单位分布比较密集,以文化教育和科学研究为主要功能的城市片区[15]。西安地区大学文教区的确立主要是基于建国后西安市于1950 年、1951 年、1952 年编制的3 份“都市发展计划”。1950 年初版规划沿用了民国时期《西京规划》中以西方英、美国家为主的城市规划原理和方法;1951 年的西安都市计划开始受到苏联的影响;1952 年的西安都市计划全面引进苏联城市规划的原理、经济技术指标及编制城市总体规划的程序、方法[16]。1952 年发布的《西安都市计划》由苏联专家指导,在南郊安排建设西安师范学院、西北俄文专科学校、陕西省团校、陕西师范学院等12 所高校、中专与干校,创建了文教区。1954 年按照《1953~1972 年西安市城市总体规划》中“不宜再在南郊继续发展扩大文教区”的批复精神,将西安交通大学、陕西机械学院、西安工业学校安排建在城区东郊和东南郊,把西北工业大学、西安军事电讯工程学院等安排在西郊和西南郊,把西安建筑工程学院安排在南郊大环以北。自此,西安形成了南部文教区的城市格局。1957-1960 年是西安高教发展的高峰期,短短3 年,西安高校数量从11 所增长至23 所。然而,这一时期西安高教在“大跃进”期间,一度形成了盲目发展的态势。1961 年西安撤并了一批高校,直至1966 年,经过调整以后的西安高等学校稳定在17 所。这17 所大学奠定了陕西地区乃至西北地区高等教育的坚实基础。迄今为止,这一时期建设(西北大学为扩建)且校园格局现存的西安大学校园遗产共计18 个(图10)。

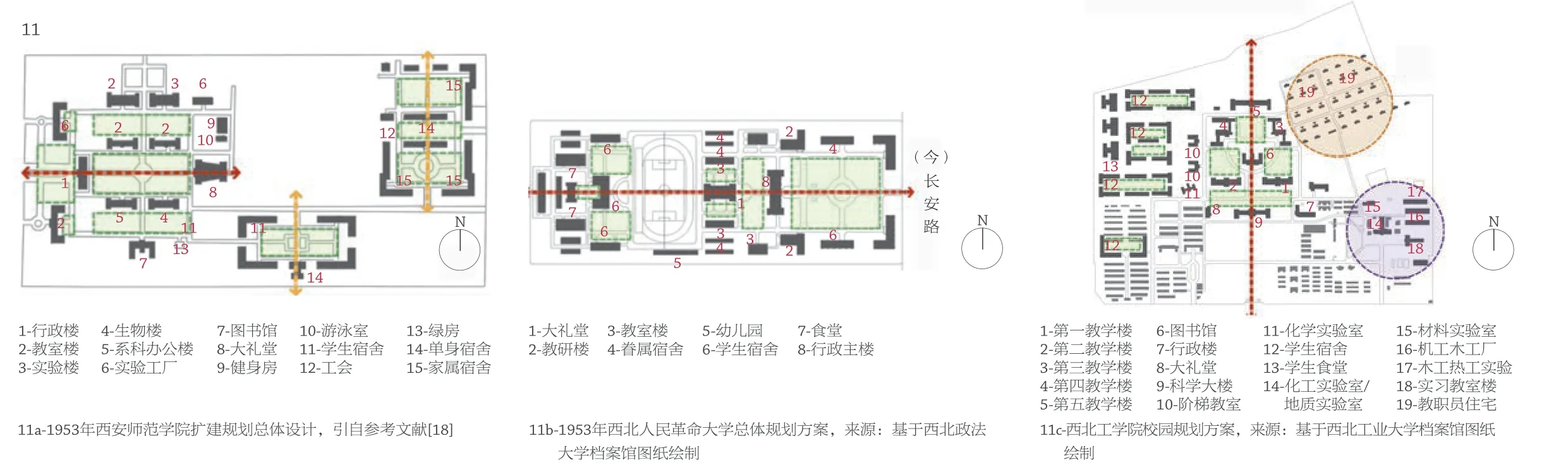

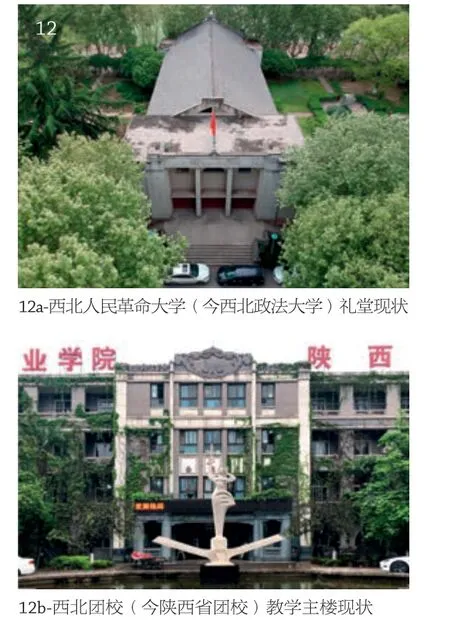

建国初期经济凋敝、百废待兴,政治和建设环境也尚未稳定,中国知识分子经历了从思想改造到学习苏联,从百花齐放、百家争鸣到反右派斗争,从“四清运动”到“文化大革命”的重重考验。西安近现代大学校园的大规模建设正是在这艰难的经济环境下、复杂的政治社会活动中取得了快速的发展。1952-1954 年间,国家政治中心北京“八大院校”的建立,将苏联高等教育模式率先实践。西安由于地域较偏远,这一时期大学校园建设受政治意识形态影响相对较弱,而东部地区设计力量的注入为西安地区近现代大学校园的建设提供了支撑。我国第一代建筑师董大酉于1952-1954 年出任西北建筑设计公司总工程师,他先后主持了西安师范学院(今陕西师范大学)、西北人民革命大学(今西北政法大学)、西北团校(今陕西省团校)、西北工学院(今西北工业大学)等西北地区大学的规划及建设工作[17]。这一时期的大学校园从选址、建设规模、空间形态均与中国东部地区早期发展起来的近代大学相接轨。第一代建筑师在民国时期探索的本土大学校园设计手法——即强调轴线处理、功能分区和建筑群组的空间布局等特征,在这些大学校园规划中均有所体现(图11)。从建筑风格上看,不同于同期北京“八大院校”对“苏联模式”的全面照搬,且受制于地区经济、技术等多因素的制约,西安地区大学校园建筑多采用简化的“大屋顶”或是“平屋顶”形式,且更倾向于“功能—结构”的现代主义建筑探索,“民族性”的表达多投射于入口、屋檐、栏杆、台基等部位的装饰构件(图12)。

11 西安师范学院、西北人民革命大学、西北工学院1950年代校园规划

12 1952-1954年西安地区大学校园建筑现状

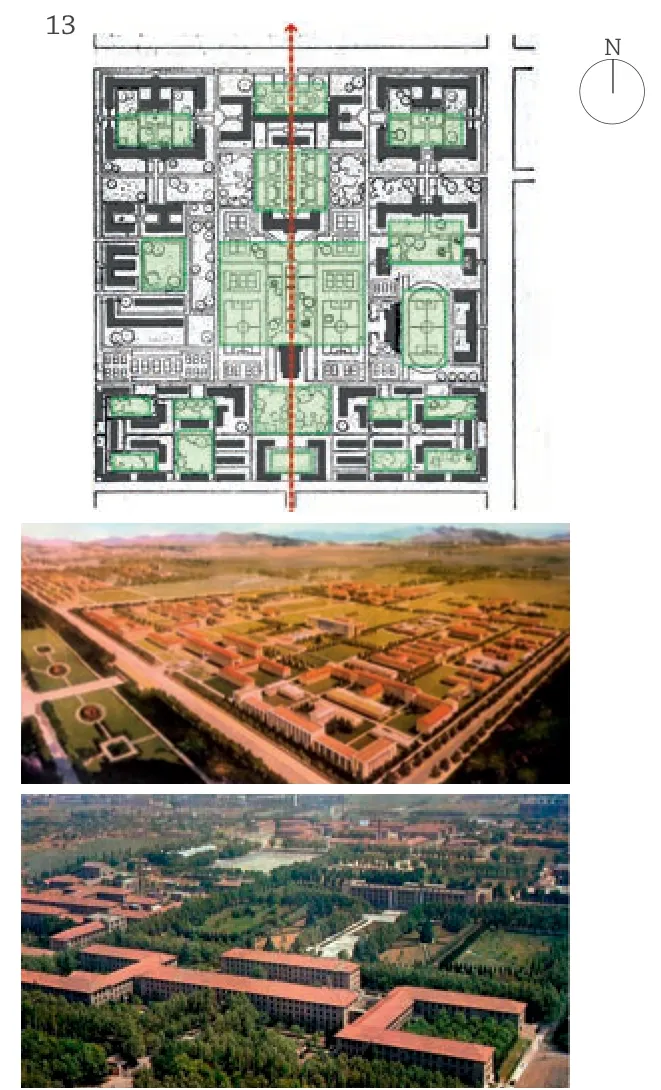

13 西安交通大学华东工业设计院总图、1973年图册中的鸟瞰及1970年代建成校园鸟瞰照片,总图引自参考文献[19],鸟瞰图及照片来源:西安交通大学校史馆

14 1961年西安交通大学图书馆,来源:西安交通大学校史馆

然而,由于建国初期西北地区经济、技术的制约,以及大学校园建设周期的影响等因素,这些大学校园大多未按照第一版规划一以贯之。即便如此,校园内建成的教学楼、礼堂、宿舍等主要建筑已初步构成西安大多数大学校园的骨架和空间格局。

1955 年之后,随着东部地区上海交通大学、华东航空学院等高校的西迁,西安地区大学校园建设进入城市建设史上的第一个高峰期。这一历史时期,“苏联大学模式”在设计理论和实践上已成为全国各地社会主义大学建设的蓝本,由华东工业建筑设计院(今华东建筑设计研究院有限公司)负责的西安交通大学、西安建筑工程学院(今西安建筑科技大学)等以“苏联大学模式”为参照展开规划设计。西安交通大学校园整体规划中采用南北向中轴线将教学主楼、行政楼、图书馆、大礼堂等建筑组织起来,形成严整的空间序列。北部主楼群体以巨大的体量矗立在狭长的北门入口广场上,是典型的“莫斯科大学”风格(图13)[19]。1961 年由建筑工程部西北工业建筑设计院(今中国建筑西北设计研究院)洪青、郑贤荣等设计的图书馆建筑整体立面采用纵三段式进行划分,比例关系和谐,具有西方古典主义的构图特征(图14)[20]。西安建筑科技大学在1956 年的规划中同样采用了苏联模式与传统空间序列结合的校园空间组织形式,主楼建筑群体量宏大、具有“苏联模式”的构图及装饰特征(图15)。1958-1966 年,随着中苏关系逐步交恶,西安地区的大学校园空间形态也显现出新特征,如西安公路学院(现长安大学本部)在校园整体规划和教学主楼的布局形态上一反苏联式布局的对称原则,采用了非对称的平面形态,且在建筑装饰上多以社会主义符号化的元素为主(图16)。

综上可见,西安地区近现代大学校园遗产主要形成于这一历史时期,它们是社会政治语境下,国家集中力量办学的产物;是特殊时代背景下,为国家发展基础工业提供人才的摇篮;是1950年代建国初期,东部知识分子满怀激情再次西迁建设的成果。西安近现代大学校园的建设既包含了对地域城市文化的尊重,对中国近代大学校园设计文脉的延续,又深受时代社会政治语义的裹挟,以“民族—国家”为政治任务,在社会主义大学建设中加以形式化的表达。

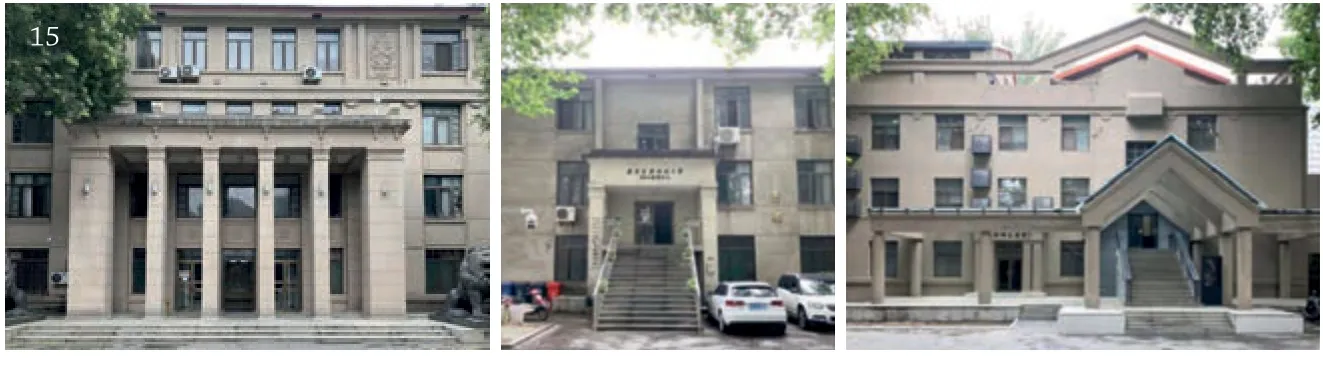

15 西安建筑科技大学主楼群

16 西安公路学院总体布局及细部

5 高校建设潮后的西安大学校园遗产空间现状特征

1977 年“文化大革命”之后,西安大学校园又先后于改革开放初期和2000 年以后迎来了两次建设高潮。1978-1999 年间随着改革开放的不断深化,大学校园建设也迎来了百花齐放的春天,西安地区一方面积极新建大学,一方面快速恢复1950-1960 年代大学校园的建设。这一时期西安大学校园遗产在扩建过程中整体受到的行政干预减少,设计师能够解放思想、开放视野,并有效地付诸实践。西安交通大学1985-1991 年建设的钱学森图书馆南楼正是在1950 年代图书馆南侧进行的扩建项目。西北院第三代建筑师葛守信自觉遵守了西安交通大学1950 年代校园规划的南北向轴线格局,同时,受到开放后西方设计思潮的影响,该校钱学森图书馆南楼在形体设计上采用了“后现代主义”设计手法,以对称式、多层退台的建筑形体处理方式与1950 年代的北楼相衔接(图17)。值得注意的是,在改扩建过程中,由于校园容量、机能要求的不断提升,多数大学校园已经从1950-1960 年代以多层建筑为主的空间形态向局部区域发展高层建筑的空间形态演变,但其校园格局在设计师、校方的历史自觉等因素下,尚未有较大的改动。

2000 年以后,伴随产业革命和知识革命的到来,中国大学产业发展迅猛,校园建设也进入了超速赛道。西安地区的大学校园建设亦是如此:一方面,以国家新划拨土地为重心开展新校区建设;另一方面,对老校区大刀阔斧地进行改造和扩建。在西安大学校园遗产中进行的大量建设活动,在校园遗产保护层面上,依靠的仍旧是设计师、校方等参与建设者的历史自觉性。2001-2006 年西北院第四代建筑师李子萍主持的西安交通大学教学主楼建筑群同样遵守了西安交大已延续50 余年的南北中轴线空间格局。在齐康先生的指导下,西安交通大学主楼群采用了梅花型的建筑总体布局,建筑群中央放置高层塔楼,将校园空间的南北主轴线、东西次轴线组织起来[20]。交大教学主楼塔楼的建成,标志着新时代大学校园空间与城市空间的关系已从原有的封闭式构成转向对话与融合(图17)。然而,在急速发展的浪潮中,西安地区大学由于建设重心向新校区转移,对老校区校园遗产的价值认知不清且缺少相关建设、政策指引等现实状况,不少西安大学校园遗产在这一时期呈现出无序的空间发展态势,部分大学校园的空间格局已在改造中难觅影踪,部分大学校园建筑遗产被闲置、拆除或改造得面目全非。

17 西安交通大学钱学森图书馆和主楼群,来源:中国建筑西北设计研究院有限公司专业总建筑师李子萍

6 结论与思考

总体而言,西安地区大学校园遗产是西安近现代城市政治经济空间、社会文化意识形态剧烈变革的产物。清末时期西安近现代大学从“传统书院”到“新式学堂”的转变,从文化价值层面打破了西安地区的古代高等教育体系;民国时期的第一次高校西迁,初步建构起西安地区近现代高等教育的框架;建国后的第二次高校西迁,真正奠定了西安地区大学发展的物质基础,确立了其在全国高等教育体系中的地位和价值。这两次中国高等教育史上的大学西迁不仅改变了中国高等教育的格局,从长远来看,更是从根本上改变了近代中国百年来东、西部发展不平衡的社会现实。建国后以华东地区、东北地区为典型的西迁力量不仅是知识技术层面的输出,更是一代人在新中国成立初期,为社会主义建设而全情付出的牺牲。西安大学校园遗产作为时代精神的体现,融合了建设者身体力行的汗水与泪水、激情与青春,其所承载的价值除了历史、文化、社会、科学、艺术外,还具有不可替代的唯一性和稀缺性。

通过观察西安大学校园遗产的空间变迁,首先,能够看到西安近现代大学建设与西安近代城市发展的内在联结。自民国时期,学者季平基于西安城市历史地理环境,提出了西安大学区的选址起,至建国后各高校选址的确定,不仅是对西安地域环境及教育文脉的尊重和延续,也是现代城市规划理论在西安城市规划中的重要实践,且为西安城市后续的分区发展提供了内生动力。其次,从西安近现代大学校园的空间格局可以看到中国近现代大学的延续性。民国时期东北大学西安校址的规划已脱离了西安“传统书院”的院落式空间格局,而转向采用同期近现代大学的校园空间功能划分及设计手法;建国后掀起的大学校园建设则延续了自民国以来第一代建筑师对中国大学校园规划的设计经验;在“苏联大学模式”的影响下,西安交通大学、西安建筑科技大学虽以此为样本,但也创新性地结合中国传统院落空间进行校园空间组织的探索。最后,从西安大学校园建筑风格上来看,“民族形式、社会主义内容”也并非西安近现代大学校园的唯一表达,自民国时期国立西北农林专科学校三号教学楼建成后,现代主义文教建筑已在西安地区生根发芽,建国后以华东地区为代表的建筑师们在文教建筑的设计实践中,也从未脱离对“现代性”与“民族性”的思考。

西安近现代大学校园的历史演变进程中,基本未受到西方教会及建筑师的直接影响。建国前,在本地执政者及学政的积极推动下,有杨廷宝、郭毓麟、刘致平等建筑师留下了星星之作,虽数量极少,但明确了西安高等教育向近现代大学转型的方向;建国后,在国家政权的统一部署下,有董大酉、洪青、郑贤荣等东部建筑师在西部地区拓荒建设,奠定了西安地区近现代大学发展的基石。这些建筑师在西部地区的作品至今仍未受到建筑学界的重视,而正是这些作品开启了西部建筑界从“传统建造”走向“现代性”发展的转型之路,是研究西部建筑发展的重要遗产。

时至今日,随着社会发展的变革,西安地区大学由于在办学规模、组织模式、环境条件等方面不断变化,西安地区大学校园遗产的空间结构、空间形态被快速重构;校园内部分校园建筑遗产在改造过程中也遭到了破坏。西安近现代大学校园记载的是中国高等教育的发展与变迁、记录的是西部高等教育的校园精神,在西安城市从“增量建设”走向“存量更新”的今天,它们还是城市重要的文化单元。正确认识西安近现代大学校园遗产的价值特征并展开整体性保护,在新时代校园更新语境下具有重要意义。

注释

1)数据源于中华人民共和国国家文物局公布的全国重点文物保护单位名录统计,不包括现已不作为大学校园使用的遗产。

2)除文物保护法外,建设部也相继发布了与近现代建筑遗产保护有关的法规。2008年7月1日起施行的《历史文化名城名镇名村保护条例》,将一部分校园遗产纳入了名城保护框架下的历史建筑体系。

3)朱剑飞的研究表明,近几十年的政治社会学理论的发展新趋势,是文化逐步进入政治社会学领域,以结构主义、后结构主义和各种批判理论的兴起为明显标志。在建筑学的思考和研究中,存在文化形式和政治权力的关系问题,对建筑的社会历史的一般性研究是其主要研究类型之一。

4)1936年东北大学西安分校由张学良校长拨款建设,此工程是由“东大”工学院毕业生郭毓麟等义务设计并监督施工。兴建大礼堂时在墙基内砌有一块纪念碑,根据碑石所记载,大礼堂设计者为刘致平,绘图为马俊德、刘鸿典、铁广涛、丁凤翎4位。该石碑 于1992年由西北大学觅得碑文拓片,并重新立石纪念,现立于西北大学礼堂门前。

5)1935-1945年在陕甘宁边区举办了一批新型高等学校,先后建立陕北工学、鲁迅艺术文科大学、延安大学、民族学院等10多所高等干部学校。这些学校建国后亦多成为西安地区多所大学的根脉,因其校址集中于陕北、甘肃等地区,故本文不再进行历史溯源。