华人社群档案对我国乡村档案自治的启发

王露露/北京大学信息管理系Charles Jeurgens /荷兰阿姆斯特丹大学

长期以来,中国的社群档案研究处于引介西方研究的阶段,部分试图分析社群档案在中国落地的文章,仍无法脱离西方自由主义的语境。理论上,社群深刻嵌入在社会结构与文化传统中,其本质不在于社群化管理思维,而在于所彰显的档案行动主义精神,因此,更适宜地将社群档案定性为个体文化行为。基于此,则可从中国与荷兰的形式差异中跳出来,看到华人社群档案呈现出的文化韧性,进而建构文化意义上的中国特色“社群档案”,确立荷兰华人社群档案的对比研究价值。为了对此进行验证,从2021年10月到2022年9月,笔者对荷兰华人社群档案建设情况进行了实地调研。同时,与荷兰阿姆斯特丹大学Charles Jeurgens教授分别从中国与荷兰的视角出发,对 “社群档案”进行了对比分析,发现即便身处荷兰社会,华人社群档案仍保留了鲜明的家庭、祖籍地乃至中华传统文化色彩,可以为我国社群档案研究,尤其是乡村档案建设提供有益的参考。

1 我国语境下对“社群”的重构

建设中国社群档案,必须先重构中国语境下的“社群”。理论上,档案与社群在公理认知上并不一致,或者说,社群在某些情况下是“反档案”的。在荷兰乃至欧洲的认知框架下,档案被赋予了“公开”[1]、有组织和长期保存的属性,但对社群来说,档案不一定要以有组织的方式进行保管,社群也不一定愿意开放给外界,更不一定愿意实现档案长期保存。这意味着,“社群档案”不强调档案管理的稳定性,而是强调社群关系的稳定性。

从对社群的不同理解出发,国内档案学界大多延展或者模糊化对档案的定义,以包容社群的物质不稳定,重点关注“大档案观”“数字人文”等综合概念。国外学界则更倾向于明确“档案”的所指,将其与“文件”、遗产、一般物品等区分开。譬如,Andrew Flinn强调社群档案的草根性,他认为,社群档案是记录和探索社群遗产(community heritage)的基层活动(grassroots activities),在这个过程中,社群参与(participation)、控制(control)和所有(ownership)是关键[2]。Michelle Caswell则从权利关系的角度强调了社群的自治权(autonomy),她重点区分社群与公共档案机构合作是“为(for)”社群构建档案,而自治权主张的是“与(with)”社群一起构建档案[3]。Charles Jeurgens具体提出从(西方语境下)“主流”的完全自治、“代表性”的寄存保管以及委托给公共机构,或者介于三者之间等开展形式[4]。他的观点进一步解放了社群档案的定义,将“自治”的界定标准从归档行为提升到归档意识。

在本研究中,“档案”指的是不可见意义(包括身份、记忆和感情等)被物化后的可见媒介,更强调出于个体情感寄托的“恋物”行为。此处,笔者提出最大程度尊重个体对于社群档案的解释权和控制权,不以研究者、管理者等(对社群内部成员而言)外来者姿态来评判社群档案,即本研究所提出的社群档案的定义“自治”。具体来说,“自治”包括以下特征:一是主观性,必须由主体对某个有形或者无形的对象赋予意义,并由此认为有保存或者记录(即“物化”)档案的必要性。二是利用导向,社群档案必须用于社群解释过去或身份、强化情感联系的实践。三是草根性,社群档案在来源上不排斥官方档案,与“主观性”相呼应,只要档案的意义来自社群主体,任意档案(包括官方档案)都可被用来建构意义。

2 华人社群档案的自治情况分析

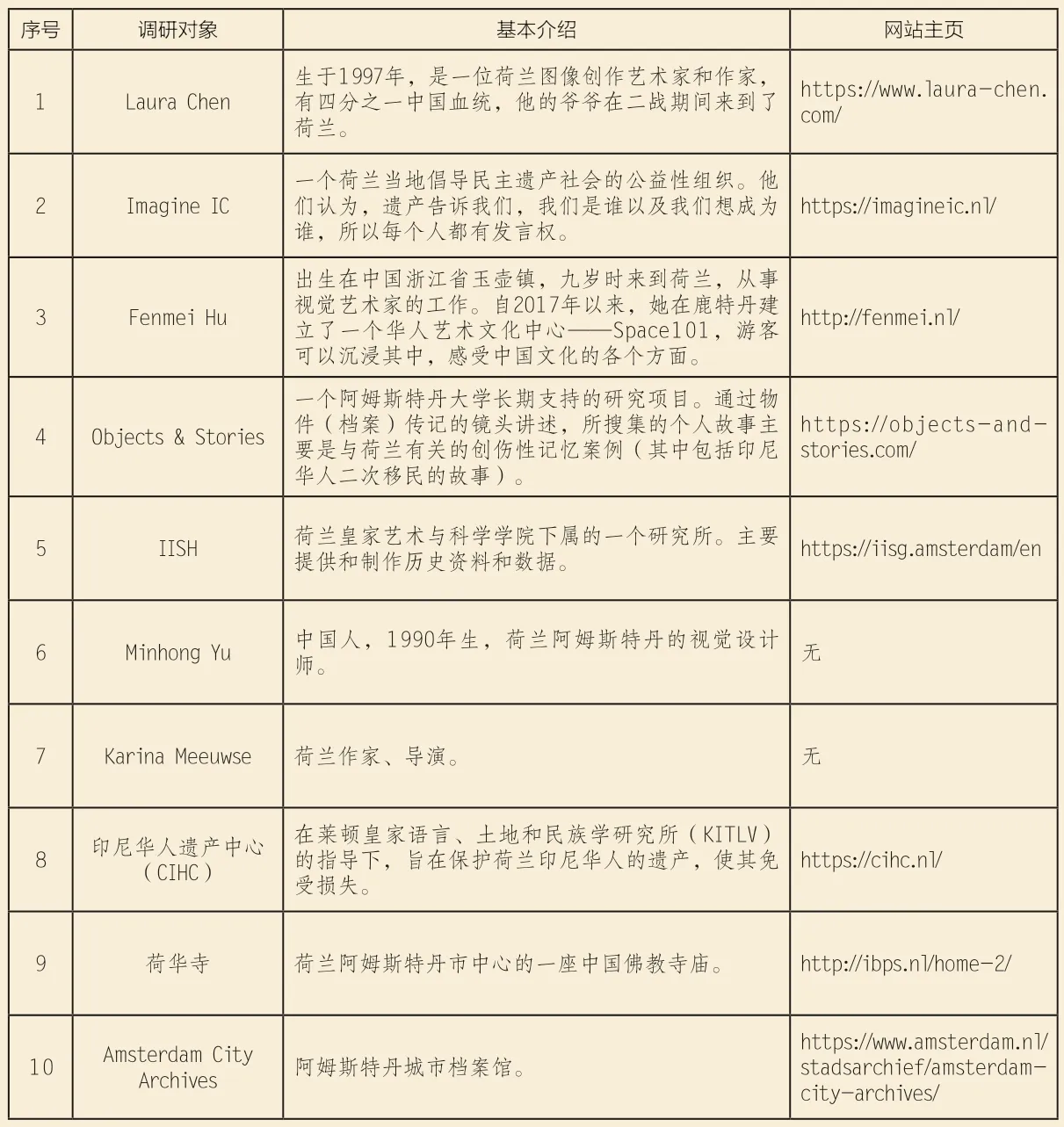

在荷兰,华人移民社群档案携带着中国的传统儒家观念和乡土观,在西方倡导权利关系的社会语境下,受到了一定的启发,由此形成了一定规模的社群档案,表1对调研对象进行简单介绍。

2.1 以家庭为场域的社群档案重构

移民社群处于颠沛流离的历史与现实,身份上的悬浮带来了档案的稀缺性、脆弱性、断代性和非物质与物质遗产并存等。印尼华人遗产中心的代言人Patricia Tjiook-Liem在采访中提到:“很多人在移民时不得放弃许多家里的东西,只留下自己觉得重要的随身带走……即便他们到了荷兰,也不得不寄居在一些非常狭窄的空间里,因而必须做出对物品的取舍。”此处提到的“自己觉得重要的”“取舍”是人对档案寄予情感的标志性动作。它的背后是通过对社群档案的观察,发现移民社群在取舍物品时具有规律性。在载体上,最常见的是照片,Karina Meeuwse、印尼华人遗产中心、Laura Chen、Fenmei Hu、Objects & Stories、Hehua Temple和Imagine IC所收集的档案中都包含了照片。笔者认为,其原因可能包括:一是照片比较便于携带;二是家庭照片一般与自己或者亲人有关,是记忆流传、缅怀亲人、追忆过去的重要载体。另外,照片可以传递清晰的视觉信息,Patricia Tjiook-Liem提到,在采访社群成员时,“从家庭照片出发更容易讲出自己的故事”。除了家庭相册之外,一些具有中国特色的家居物品也成为华人社群的记忆载体,譬如,中式厨具、中餐馆菜单、中式服装、中文书籍等,Fenmei Hu所组织的社群空间中,很多是她特意从市场购入的二手家居物品。这些物品容易携带,也代表着个人关于家庭的记忆。

2.2 社群档案的主体意志较强烈

与主流档案相比,社群档案的关键并非完成物理意义上的归档动作,而始于人在情感上主动赋予档案某种私人化意义。其中,一些可能看似低效率的档案开放利用模式也是合理的。在本研究中,社群的主体意愿被前置,这样一来,档案是否需要“被看见”就不再由外界所定义,对社群档案“开放”的界定也交还给社群主体。具体来说,社群档案的开放形式如下:一是构建社群文化交流空间。在这种形式下,档案使普通的物理建筑空间转换为特殊的社群文化空间。譬如,在鹿特丹华人遗产建筑Belvédère Verhalenhuis的大厅,华人移民社群的档案被陈列展示在墙上,方便华人社群在该建筑内组织社群档案展览、中华美食工坊等特色的非遗活动。二是构建社群档案公共空间。之所以称其“公共”,是因为他们意图面向公众公开,而非社群内部的开放,具体形式包括网站、播客等。譬如,Objects & Stories、Laura Chen等所采取的是网站和博客的形式,由于是通过网络传播的,一般不会限制访问,可以被搜索并即时看到,更具有公开性和陈列性。三是构建社群集体纪念空间。这里的“纪念空间”指的是档案数字化汇编后形成的出版物。出版物与其他形式不同,不仅留存了社群档案的数字化副本,还记录了档案背后讲述人的故事。印尼华人遗产中心出版了《Een Foto Vertelt(A Picture Tell)》一书,以画面和文字相配合的形式记录了50个印尼华人家庭的移民经历和故事。Patricia Tjiook-Liem提到该书在印尼华人群体内属于“畅销书”,很多个人家庭故事引起了社群成员的共鸣。总之,并非所有的华人社群档案都是开放的,受组织形式影响,其开放程度、时效、范围也不同。

表 荷兰华人社群档案项目基本情况

2.3 社群档案的符号价值较显著

社群档案的符号价值建构,需要通过讲故事才能完成。对此,Imagine IC、印尼华人遗产中心和Objects & Stories将其诉诸了采访的形式,主要出现在有组织的华人社群中。对于以个人为单位的社群,以Laura Chen为代表,主要通过自我反思、与父亲、祖父朋友进行交谈以及查阅公共档案等形式,来侧面讲述祖父的移民故事。对比上述两种方式,可以看出,在不同社群内,讲故事的方式、对档案或遗产的界定是不一样的。对于组织类社群而言,更依赖发起者所界定的主题或者语境,而对于个体类的社群而言,更依赖自我追问或者长辈对于社群(或家庭)档案言传身教。值得注意的是,由于社群自治体制的不同,尤其对来自内陆省份的初代华人而言,更倾向于依靠严格的等级制度,由发起者来“发号施令”做出规定或提出要求,社群成员来提供或出借相应的档案。譬如,荷华寺的社群档案建设极度依赖发起者的“号令”,社群成员也更愿意去遵循发起者对于档案的界定与要求,而非主动对档案进行探索。在符号价值的实现中,大部分荷兰初代华人的移民记忆具有创伤性,部分人甚至不愿意回忆过去,但关于家人的记忆却是非常合适的切入点,Imagine IC和Objects & Stories都通过创造家的氛围,来营造怀旧的表达情绪和舒适的对话氛围。据策展人Tara介绍,其目的就是营造类似于家的熟悉感。

3.4 社群档案的组织方式较多元

为实现充分自治,不同社群发起者都需要面向成员解释档案的合理性和必要性,荷兰华人社群在组织方式上较为多元。总体上,有组织社群档案与无组织社群档案的思路有所不同。其中,有组织自治方式包括2种:一是借助档案维持关系和强化归属感,移民社群除了以祖籍为标签之外,也容易受地理位置影响,譬如,Imagine IC面向的是居住在Bijlmerplein附近的华人社群,从地域出发的有组织档案活动,首要目的是以物品为讲故事的媒介,实现社群内的情感维系。Belvédère Verhalenhuis是以“故事屋”为定位,以档案为故事媒介,为生活在鹿特丹的华人移民提供交流和对话的场所。二是将档案作为华人历史研究的工具。IISH、Imagine IC和印尼华人遗产中心等都属于非公立的博物馆或者历史研究机构。Amsterdam city archives也是为了丰富阿姆斯特丹城市历史记忆,才关注到华人移民档案。在以个体或家庭为单位的无组织社群中,常见的思路是基于档案进行自我反思和寻求认同。Laura Chen、Fenmei Hu、Minhong对于档案的关注都来自对家庭与身份的质询与反思。这种对家庭与身份的叩问,体现了亲情或者思乡之情被物化为档案,承载了二代或三代华人对于家庭、身份、亲情等主题的反思与追问,与华人在荷的复杂移民历史交织在一起,形成了更加多元、层次丰富的社群档案话语体系。

3 华人社群档案对乡村档案自治的反思

中国正在发生大规模的城乡融合,大批城乡居民出现身份“悬置”、无归属感和城乡发展不平衡等问题。档案作为可见物,被个体赋予的文化符号性越来越强,表现为档案与身份之间的此消彼长关系,即当个体对于过去、身份认知愈加清晰、“不迷惘”时,对于物化的档案依赖性会比较弱;反之,当个体开始怀疑自己的身份、询问自我的定位时,则会对于物化身份的标识——社群档案表示出更强的关注。基于上述规律,可以为我国乡村社群档案的建设提供参考。

3.1 以家庭为结构服务于乡村文化振兴

如调研结果显示,荷兰华人移民的社群档案萌芽是在离开故土时,对某些物品寄予了乡愁或者发生情感关联。城乡融合的发展趋势,使中国的社会物理空间发生了急剧的变化,村民(进城务工)与市民(特色文化旅游)之间形成了较稳定的人口流动。这个过程与国际范围内的华人移民类似,无论是短期还是长期的流动,都会伴随着文化的交融与身份的反思。由此出发,乡村文化振兴战略是社群档案的重点服务领域之一。费孝通认为,中国的基本文化单位受农耕文明影响,与其说是互利的生活社区,不如说是男耕女织的经济型家庭[5]。即说,农耕文化的内核是以家庭为单位的。但是,当下在商业利益驱动下,乡村文化振兴更多表现千篇一律的人造古镇,具有生活气息的乡村家庭档案正在随着城镇化而流逝。因此,立足于中国国情,社群档案应以家庭档案为基础单位,服务于乡村经济发展和人员流动治理。对于社群档案的建设,应当以发展的眼光来看待,即并不排斥社群档案的商业化开发,关键在于,宏观上,遵循中国的城乡文化发展的规律与趋势,微观上,遵循个体赋予某物情感依托的自主权利。

3.2 以个体的视角服务于民族身份认同

从荷兰华人社群档案的建设过程来看,家庭成员之间对于某物的继承性,实际上像是一个可见的身份标识,启发了二代或者三代移民对华人身份的认知和归属。实际上,对于中国处于城乡文化融合的现况也有借鉴意义。西方语境下,公民与国家之间以权力与义务关系自处,与之截然不同,在中国,个体对民族与家庭的身份认知是分不开的,属于传统文化孕育出的社会集体“家国”情怀。由此,在城乡融合中,个体建构家国认同的重要形式之一,在于对家庭遗物的保存与选择。当因为“不舍得”的情感依恋,或者承载了一些特殊的故事,某些物品就会被特意保留下来,社群档案就会由此形成。在这个过程中,真正有意义的是,只有年轻一代真正认可自己的祖籍文化,才会使得社群档案在中国得以繁荣发展。这一目标的实现,本质上极度依赖乡村文化在社会上的认可度。因此,社群档案发展与民族文化认同不谋而合,可共同致力于提高城乡文化融合与平等身份建构。

3.3 以行动为方法服务于档案基层自治

从荷兰华人社群档案的建构来看,社群档案的价值不在于结果,而在于引导个体走向社群档案的过程,即行动主义。因此,对于中国而言,并非不存在社群档案,而是在意识层面,对家庭、传统、经典、民族、国家等不同维度的身份意识相对淡化,需要立足于对民族共同体的想象,通过社群档案的建构,引导个体建构起对家庭关系、农耕文明、儒道经典等的个体化认知。档案自治致力于从乡愁、身份、民族认同乃至商业开发等多维度目标出发,使得个体参与到社群档案的建构中。在与Charles Jeurgens教授探讨时,反复被强调的是,个体意志是社群档案的核心内涵。这也是社群档案与档案公共文化服务最大的不同,前者是因为个体先有了具象化的档案需求,然后再主动去建构社群档案;而后者是由档案公共机构组织档案,面向想象中的文化共同体,提供相应的档案文化服务。对于荷兰华人移民社群而言,解构官方话语往往并非目的,相反,引证公共档案馆的资料是赋予移民社群话语背景的重要工具。而华人社群档案的建构,其实也体现出极强的乡土中国的差序格局,由个体、家庭、祖籍乃至国家不断扩散的关系网络,是建构中国社群档案的基础治理结构。

3.4 以团结为目的服务于档案共生发展

本研究倡导的是实现档案的共生发展,基本原则是相互尊重。因此,笔者认为,不必在西方“主流”与“非主流”的对抗式语境下,去寻求社群档案的生存空间。中国的社群档案发展无法脱离公共权力的引导,这与中国的家国化治理特征密切关联。如果把社群档案的定义权赋予个体,无论是否与公共话语发生关系,只要个体对档案赋予意志,都应当作为社群档案。诺贝尔经济学家阿马蒂亚·森(Amartya Sen)[6]曾对中国和儒家文化进行过专门的讨论,他提出:不同国家看待权力的方式不一样,亚洲价值观和儒家并非能用权威主义来简单界定。“对于‘西方文明’‘亚洲价值观’‘非洲文化’等等做出过度简化的概括,常常削弱破坏了我们对实际存在的多样性的理解……极其重要的是,承认在不同文化内部的多样性。”他的观点解释了社群档案的文化普适性原则,即遵循中国已有的治理体系和基本国情,尊重中国的传统文化价值观,建构出服务于城乡发展和人民幸福的社群档案实践。

无论是笔者在阿姆斯特丹调研的各种华人社群,还是北京丰台集聚形成的浙江村,都反映了社群内部团结氛围对于社群档案建构的重要性。基于此,为了推动社群档案的自治发展,必须充分调动乡村与城市、社群与官方、原住人口与外迁人口、居民与游客、老年人与年轻人等多对关系的共生发展,在不同主体之间,形成社群档案建构与维护的责任共同体。从荷兰华人社群档案的实践经验来看,比较可行的是,先基于关系建构起社群,然后,通过档案建构来强化文化与身份认同。在这个过程中,可发动社群意见领袖的力量,以非权威、“自己人”的形象,组织开展有亲和力的访谈与对话。需要强调的是,尊重个体对于档案的想象空间,是引导个体积极参与社群档案建构的关键。

总之,对于社群档案的研究离不开社群内部的关系结构。在社群关系上,与西方强调权利关系的逻辑不同,受农耕文明和儒家礼教的影响,中国强调的是人情往来的互助逻辑,因此,中国社群档案的建构不能脱离社会学、人类学的指导。在城乡融合的社会转型中,乡村社群档案的自治研究日益受到关注,如何真正调动个体对于中国传统文化的认可与关注,从而积极投身到社群档案建设实践中,是笔者未来重点的研究方向。