中美良性国际制度竞争对发展中国家获取海外援助的影响

陈琪 陈云轩

【内容提要】随着中美结构性矛盾的日益凸显,中美国际制度竞争也越发具有现实的学术分析和政策争论意涵。本文运用基于反事实原理的合成控制法分析美国对第三方发展中国家加入中国发起创设的亚洲基础设施投资银行的回应,比较了“强权惩罚”和“治理绩效竞争”两条政策路径的解释力后发现,对于加入亚投行的发展中国家,美国加大了对其援助力度,以期通过经济效益引导来稳定对象国和平衡对既有体系的外部挑战。这表明在制度理念共识基础上,中国通过提出对现有制度的有益补充机制,促使美国重新审视现有制度的不足并加以优化调整,形成了一种相互促进的良性竞争机制。这种良性竞争机制不仅有利于两国的发展,更可造福世界。

【关键词】中美关系;国际制度竞争;亚投行;合成控制法

一、引言

随着中美两国间的结构性矛盾不断凸显, 中美竞争逐步从经济、军事、外交延伸到国际制度领域。国家间国际制度竞争指的是主权国家以跨国机制为平台,围绕机制设计主导权、资源分配、决策与运营准则,以及议程设置展开的博弈,目的是提升本国的国际地位和跨国影响力,在战略竞争中获取优势。b 既有研究考察了国际制度竞争的动因、表现和结果,提出了注入现实制度主义、竞争性多边主义、软制衡的解释理论。c 同时,学者们从权力、制度以及议题领导权的视角分析了主权国家的制度竞争策略选择。d

在当前和未来中美总体竞争中,国际制度竞争具有极其重要的意义。一方面,国际体系是美国全球霸权的重要组成部分;另一方面, 国际体系也是中国扩大影响力,深入参与全球治理的核心平台。当前,中美制度竞争既体现在既有国际体系下两国围绕联合国、世界贸易组织等传统国际组织展开的斗争,也表现为中国引领建立的新机制对美国主导的既有机制的增量补充,如“一带一路”倡议与亚洲基础设施投资银行(以下简称亚投行)等。

其中,亚投行的设立是中国深入参与全球治理和推动国际发展秩序革新的重要政策实践和较为成功的案例。成立八年多来,亚投行成员规模不断扩大,合作效率与质量不断提高, 投资项目超过200 个,累计为成员国提供400 多亿美元贷款,有效促进了亚洲地区的基础设施建设与可持续发展。

作为当今成员规模仅次于世界银行的第二大多边银行,亚投行的成员来源广泛。如果说以英国、法国、德国、加拿大为代表的传统西方发达国家加入亚投行是为了确保亚投行建立规范制度,推进本国的某种地缘政治目標,e 那么发展中国家加入亚投行的行为则具有更强的制度竞争和选择特征,体现了第三世界与新兴经济体对国际机制改革的内在诉求。一方面,客观存在的基础设施开发资金缺口有助于发展中国家支持新多边银行的出现;f 另一方面,对既有开发性金融机制官僚主义、附加苛刻政治条件、低效审批流程的不满在发展中国家群体中早有呼声。g

在针对亚投行的研究中,学界普遍认为亚投行挑战了美国在开发性金融体系中的主导权。h 但由于中国在亚投行的制度设计中遵守了既有国际制度的理念与规范,将亚投行的设立转化为一种“制度内创新”,部分打消了西方国家的疑虑,美国对亚投行采取了消极认同的态度。i 然而即使美国能在制度层面上认可亚投行的合规性,这一新兴机构客观上提高了中国在开发性金融体系中的声望与影响力。从大国竞争的角度来看,作为守成国的美国必然不会对这种变化无动于衷,而是采取多种手段遏制这一机构影响力的扩张,其中最直接的方法便是限制亚投行的成员规模与参与度。特别是针对那些对既有开发性金融体系存在不满的发展中国家,美国可采取不同对外政策工具引导这些国家放弃加入亚投行,或在加入后将重心转移回既有体系,从而巩固自身的国际权威。因此,本文选取了亚投行作为中国引领建立的新机制代表,通过研究美国对于加入亚投行的发展中国家的援助份额变化来揭示美国对中国制度创新的包容或对抗立场。

二、研究回顾

对外援助作为反映美国潜在政策变化的载体,长期以来一直是美国对外战略的重要工具,也是美国政府对外支出的最大组成部分。无论是冷战时期提振欧洲经济民生的“马歇尔计划”,为亚洲一系列反共政权提供的军事和财政支持,还是2001 年“9·11”事件后对伊拉克、阿富汗等国提供的反恐援助, 均展现出美国对外援助在拓展盟友网络、巩固海外利益、争取国际支持、遏制敌对势力扩张的支柱性作用。

美国对外援助的分配问题一直是学术界和政策界对外援助研究领域的两大重点之一。j 对外援助作为提升贫困国家社会福利,促进可持续发展的国际合作手段,应以被援助国家群体的经济社会指标和发展需求为主要分配标准。但围绕对外援助的本质产生了截然不同的认知。自由主义学者基欧汉(Robert Keohane)指出,对外援助是一种“广义互惠”(Generalized Reciprocity) 行为, 能在一定程度上取代国际社会中的利己主义。k 现实主义学者摩根索(Hans Morgenthau)则认为,“援助的性质是……贿赂。一国政府向另一国政府转移的资金和服务,是为了获得政治服务而付出的代价”。l 实际上,无论是社会科学学界还是美国政府都承认,发展中国家的实际需求并非是美国对外援助战略的主要考量,美对外援助一直具有很强的地缘政治目标。

从受援国特征出发,既有研究指出,与美国政治立场的一致程度是影响美国对外援助去向的重要因素,在重大事务上与美国政府保持一致的国家往往能得到更多的美援。这种一致性既表现在意识形态、政体等国内制度层面, 也体现在防务同盟、战略合作和国际组织表决等国际决策层面。m 政治周期论学者进一步发现,美国政府对盟国和友好国家的援助偏好具有时序波动性,其峰值与国内政治周期关系紧密。费伊(Michael Faye)和尼豪斯(Paul Niehaus)对1975—2004 年美国对外援助的面板数据进行分析后表明,美国在选举年加大了对政治立场一致的盟国政府的援助,以期帮助盟国友好政党胜选,巩固美国盟友网络。受援国的国际地位和权威也具有重要解释力。n 库泽姆克(Ilyana Kuziemko) 和沃克(Eric Werker)发现,当一国成为联合国安理会非常任理事国,其获得的美国援助上升了59%; 而随着该国安理会任期结束,美国援助水平则迅速回落到正常。o

从美国战略导向来看,战略重心的转移是美国对外援助分配调整的核心原因。冷战时期,美国的援助项目主要受国务院的短期外交决策影响,大量边缘地带的反社会主义独裁政权获得了美国的持续资助。“9·11”事件发生之后,乔治·布什及其后任政府的反恐战略在美国对外援助分配中起到了关键作用。p 大量实证研究和政府文件都佐证了战略利益考量在美国对外援助决策中的重要影响力。美国根据本国对外战略重心的转移和对受援国政治经济特征的评估来调整对外援助的去向与使用方式,以期实现拓展盟友网络、争取国际支持、遏制敌对阵营扩张、巩固全球霸权等战略目标。但现有美援分配研究大量集中于反恐战争、区域战略等左右美国对外援助的因素上, 对中美竞争的影响有所忽视。随着中美之间结构性矛盾的凸显和美国对华大国竞争战略的逐步成型,中国已成为美国对外政策的核心制衡目标。因此,中美之间的大国竞合必将成为影响美国对外援助政策的主导因素之一。q

三、理论解释

从上述文献梳理中可知,地缘政治和大国竞争是影响美国对外援助政策的重要因素,在涉及中美竞合的重要国际事件中,各国的表态和实际选择必然导致美国对其援助份额的调整。对于社会经济水平有待提高,社会治理存在资金缺口的发展中国家而言,外部援助是政府提高执政绩效和获取民意支持的重要资金来源。美国政府对外援助能显著影响受援国的政治和经济走向,成为可有效传递“惩罚”与“激励”措施的工具。同时,美国对外援助与亚投行贷款之间存在着一定的“补充”与“竞争”关系,使得美国政府在回应发展中国家加入亚投行行为时,很大程度上体现了通过对外援助调整释放政策信号的意图。

在亚投行的设立过程中,中国主动对标既有制度理念与规范,与美国形成开发性金融领域内的理念共识,这成为美国回应其他发展中国家加入亚投行行为的一个基础前提。在中国提出创建新多边银行之初,美国政府曾表达了强烈的抵制倾向。2013 年美国时任总统奥巴马与国务卿克里公开质疑亚投行可能是中国追求地缘政治利益的工具。r 美方高级官员频频在国际媒体上表示,在亚洲地区建立新的发展银行并无必要,不断诘责中国政府的战略意图。面对西方国家和学界的种种质疑,中国政府秉持公开、透明、包容的精神,协助亚投行筹备团队广泛吸收各方建议,力求消除西方国家和机构的政治忧虑。这表明亚投行的设立并不直接代表中国的地缘政治目标,而是有利于服务区域基础设施发展需求。

2015 年3 月5—6 日, 亚投行临时秘书处在北京举行“亚投行制度建设研讨会”,就外界广泛关注的核心制度议题进行研究。亚投行筹备团队重点听取了来自世界银行等传统多边开发机构的专家学者的建议。前世行资深顾问利希滕斯坦(Natalie Lichtenstein)主持了“治理结构的选择和影响”会议,协助起草了《亚投行协定》; 林特纳(Stephen Lintner) 和达尔泽尔(Matthew Dalzell)则参与了亚投行《环境与社会制度框架》的制定。s 这些外方专家过往在主要多边银行有丰富的研究、谈判与项目管理经验,为亚投行建立与国际标准接轨的运营和投资制度作出了建设性贡献。可以说,亚投行虽是中国引领建立的独立于世界银行框架外的新兴机构,但其核心制度规则从一开始就融入了既有国际发展秩序之中。

中国的政策努力大大提高了亚投行的国际合法性和与既有体系的兼容性,与美国形成了理念与规范共识。但正如前文所言,大国权力政治的逻辑依然会促使美国对亚投行的影响力拓展进行潜在打压,其中一个重要表现就是对加入亚投行的发展中国家展开外交攻势,迫使这些国家将注意力转移回美国主导的开发性金融秩序。通过对既有研究和亚投行建立过程中美方立场的梳理可以看出,美国的回应存在两种政策路径的解释。

(一)强权惩罚路径

第一种解释认为美国会减少对那些加入亚投行的发展中国家的双边援助,以对其削弱美国国际权威的行为进行惩罚。凯尔曼(Miles Kellerman)的研究表示,亚投行实际上代表了亚洲国家对世界银行等全球发展机构及亚洲开发银行为代表的区域发展合作机构的不满。t 这导致一个以区域可持续发展为目标的政策行为不免带上了地缘政治和大国竞争的想象,甚至成为崛起国与守成国之间战略博弈的缩影。在这种情况下,发展中国家加入亚投行的行为便成为一种地缘政治层面的表态与站队,会被美国视作对其权威的削弱。实际上,在亚投行筹备之初,美国就曾对盟友进行强力施压,试图阻止它们加入亚投行。2014 年,《纽约时报》的一則报道透露,美国国家安全委员会要求动用外交资源阻止目标各国加入亚投行。u 同年6 月,韩国媒体报道称,美国时任副国家安全顾问的阿特金森(Caroline Atkinson)和美驻韩使馆官员向韩国朴槿惠政府施压,表达对韩准备加入亚投行行为的忧虑。v10 月,《澳大利亚金融评论》刊文显示, 堪培拉政府同样受到来自美国时任国务卿克里本人的直接压力。w

这种路径的解释充分反映了国际制度的权力属性。现实制度主义认为,国际制度虽然具有公共产品属性,但同时也含有现实政治和权力之争的一面。x 在国际制度中占优势地位的国家可利用制度来施展跨国权力,实现本国的国家利益。李巍对现实制度主义的总结表明,国际制度中的优势地位可给主权国家带来以下具体增益:提高谈判能力、帮助开展跨国强制行为、使用公共资源、提高国际声誉和影响力。y 而在国际体系出现权力转移趋势时,国际制度的主导权成为崛起国与守成国战略博弈的焦点,守成国采取各种措施打压崛起国在国际制度领域的政策尝试和创新。有学者进一步指出,主权国家围绕国际制度主导权展开的竞争近乎零和博弈。在一个圈定的议题领域和覆盖范畴内,主权国家在国际制度上的话语权和影响力具有此消彼长的特征,这与国际制度在运行过程中提供的公共产品是截然不同的。z 因而在西方一些国家纷纷表达对加入亚投行的兴趣时,欧亚集团创始人布雷默(Ian Bremmer)发出警告,认为亚投行将动摇美国在国际发展领域的制度和理念主导权。ヒ

上述分析重点强调了亚投行的建立对美国在开发性金融领域制度主导权的挑战,解释了亚投行筹建之初美国的激进抵制和广泛游说。依据这种零和博弈的解释路径,美国更可能对加入亚投行国家实施外交压力和经济惩罚。对于那些拒绝了美国游说的国家而言,美国政府将削减对其的援助。

(二)治理绩效竞争路径

第二种解释路径则更多地着眼于对外援助本身的发展性目的,认为美国应加大对于亚投行成员国中发展中国家的援助力度,以经济绩效引导发展中国家回归美国主导的秩序中。一些美国智库研究指出,在亚投行制度设计合理的前提下,过度阻止其他国家加入其中可能会影响美国在地区的声誉。フ而将双边援助作为一种经济惩罚的手段明显也违背了援助的正当性,可能会适得其反引起目标国家对美国主导的国际发展秩序更强烈的不满情绪。具体来说,约翰·霍普金斯大学高等国际研究院教授傅瑞珍(Carla P. Freeman)便呼吁美国应该建设性参与亚太地区的经济开发和合作。华盛顿战略与国际研究中心(CSIS)的报告也指出,美国应更加重视亚太地区的基础设施建设,与日本、韩国等盟国加强合作,帮助地区中的发展中国家制定规范公平的投资原则,寻求稳定可持续的资本来源,最终确立美国在地区合作中的领导地位。ヘ

可以说,治理绩效竞争路径的目的依然是巩固美国在开发性金融制度中的主导地位,但其政策措施却与上述第一种路径下的强硬打压不同。这一分析思路强调美国应在接纳亚投行的基础上加大对重点地区和国家的基础设施援助投入,实际上是在同一议题领域内与亚投行进行全球治理绩效的竞赛比拼。毕竟美国可依托其在法律、科技、金融、环保、国际合作等领域的知识和资源优势,获取发展中国家对美国引领的既有机制的认可。最终,这种良性竞争的手段也可帮助美国实现削弱亚投行的凝聚力,巩固国际制度主导权的目的。

2019 年11 月4 日,在东盟印太商业论坛上,美国与日本、澳大利亚联合提出“蓝点网络”(Blue Dot Network)计划,旨在通过整合政府、私营部门和社会组织的力量为地区提供高质量的基础设施建设援助。ホ2021 年七国集团会议期间,美国又领导提出“重建更好世界”计划(B3W),宣称在2035 年之前为中低收入国家提供40 万亿美元进行基础设施、气候、健康、数字技术以及性别平等方面的发展。マ这些举措在一定程度上反映了美国与中国进行治理绩效竞争的意图。

四、案例研究

上述两种解释路径提出了截然不同的关于美国政策的预期。强权惩罚路径认为美国会减少对亚投行内部发展中成员国的双边援助,而治理绩效竞争路径则认为美国会加大对这些国家的援助力度。本文继而采用基于反事实原理的合成控制法,选取亚投行中具有代表性的发展中成员国进行案例研究,以验证此两种理论解释。

(一)基于反事实原理的合成控制法

蒋建忠、钟杨指出,对于因果推论严密性的不断追求意味着国际关系研究需要在方法上有所创新,而当前国际关系研究方法创新的一个重要进展即是基于反事实原理的因果推论。ミ 反事实原理由刘易斯(David Lewis)等人提出,是因果推论最主要的两个流派之一。ム其中事实指的是某个事件在某个变量(X)影响下可以观测到的结果(Y1),而反事实指的则是同一事件在变量(X)取相反值时(即不产生影响)观测到的结果(Y2)。在控制时间、环境等因素的情况下,结果(Y1)与结果(Y2)之间的差值是由变量(X)独立导致的。如果这一差异在统计意义上是显著的,那么便可以认为条件变量与结果变量之间存在因果关系。

反事实原理应用的一大难点是在真实世界中Y1 与Y2 无法共存,也就是说无论条件变量(X)发生还是不发生,都只能观测到Y1 或Y2 中的一个。近年来社会科学界往往采取随机对照试验(Randomized Controlled Trial)来克服这一障碍,但国际关系研究的挑战是往往无法顺利开展社会实验,这是因为一方面历史与重大国际事件往往是不可回溯、不可模拟的, 另一方面道德与伦理风险也使学者必须对任何社会干预保持警惕。

合成控制法(Synthetic Control Method) 提供了另一种思路。阿巴迪(Alberto Abadie) 最初提出这种方法,并使用其分析西班牙巴斯克地区的恐怖活动造成的经济损失。メ随后阿巴迪和戴蒙德(Alexis Diamond)等又借用这一工具评估加利福尼亚州禁烟政策的效果。モ合成控制法同样通过比较实验组与控制组之间的差异来建立因果推论,但其控制组的形成不同于比较案例分析中的经验判断,也不同于实验法中的随机控制,而是结合了定性和定量研究的特点。研究者首先确定一个條件变量(X) 取正值的样本作为实验组(C1),再选择N 个条件变量(X)取相反值的样本作为构建控制组的合成池(Donor Pool)。依照一系列的样本特征指标,研究者对合成池中的样本进行加权计算,构建出在条件变量(X)发生之前与实验组具有相同特征和发展趋势的反事实控制组(C2)。控制组(C2)来源于现实样本的加权组合,但其本身是虚构的。如果将实验组(C1)的结果状态记为(Y1),控制组(C2)的结果状态记为(Y2),那么可以通过观测真实世界与时序拟合同时观测到这两个结果。而Y1 与Y2 在条件变量(X)发生之后的差异便成为判断条件变量与结果变量之间是否存在因果关系的充分依据。合成控制法在经济学研究中被广泛应用于对政策工具效用的评估。陶世贵等国际关系学者研究利用合成控制法考察了西方制裁对俄罗斯经济发展的影响,ヤ庞珣、陈冲则利用这一方法,将阿根廷作为案例研究了国际金融的赫希曼效应。ユ总的来说,合成控制法结合了定性层面案例研究和定量层面拟合预测的特点,已成为国际关系研究领域中的重要研究方法。

(二)以蒙古为实验组的合成控制分析

为尽可能延长条件变量(加入亚投行)发生后的观测时长,本文从最早宣布加入亚投行的国家中选择一个作为实验组,将其他至数据截止之时尚未加入亚投行的国家作为控制组。综合各类数据可得性,本研究选取蒙古作为实验组,将其他65 个发展中国家加入捐赠池。研究截取的时段为2000—2017 年,其中2015 年为条件变量(加入亚投行)的发生年份。

自20 世纪90 年代初开始,美国际开发署开始向蒙古提供援助,帮助蒙古政府进行民主改革,提高政治能力,建立市场化经济。ヨ1991 年,美国际开发署在蒙古投资了第一个能源开发项目。随着蒙古经济改革的深入,国际开发署在蒙古的业务范畴逐步扩展到基础设施建设、经济和司法改革、公共财政治理领域。1999 年美国发起戈壁区域发展倡议(Gobi Regional Growth Initiative),成为率先 关注蒙古偏远落后地区发展的外国援助方。2002 年美国际开发署又发起蒙古包倡议(Ger Initiative),以帮助蒙古政府推进首都周边大面积的蒙古包改造。近年来美国对蒙古的援助转向更加长期可持续的目标,包括治理能力、政府信息公开、环境保护以及吸引外方投资等。2008 年次贷危机期间,美国还竭力帮助蒙古应对金融海啸的冲击。

蒙古与亚投行也保持着紧密的合作关系。2016 年蒙古交通运输部指出,中国的“一带一路”倡议可帮助建立横穿蒙古的经济走廊, 蒙古将寻求亚投行对其铁路规划的融资。ラ2020 年6 月,亚投行向蒙古提供1 亿美元贷款,支持蒙古应对新冠疫情带来的负面影响。リ 总的来说,蒙古与中美双方都有着长期的援助合作历史,这使得它成为一个合适的合成控制法案例。

在其他变量方面,通过参考对外援助议题领域的大量文献,本文从受援国特征、对外关系以及代替性援助三个领域选取一系列指标。从受援国国内角度上选取了人口、人均国民生产总值(GDP)、GDP 增长率、政体四个指标, 以衡量其经济社会特征和实际援助需求。其中人口、人均GDP、GDP 增长率数据来自世界银行数据库。ル政体数据来自系统和平中心(Center for Systematic Peace)的政体IV 数据库。レ这一数据库测量了世界范围内的国家和地区1800—2018 年之间的政体状况并进行了评分。其中-10 分为世袭君主制,10 分为巩固民主制度。在研究中本文截取了第五轮政体分数(Polity Score) 中2000—2018 年的数据。

在国际视角上, 本文依据库泽姆克(Ilyana Kuziemko)与沃克(Eric Werker)的研究设定了一个联合国安理会席位变量,以考察受援国的国际权威。ロ在对外关系层面上,本文首先关注受援国与美国的关系。如何衡量两国关系的动态变化一直是国际关系领域的热门话题。本研究采取了贝利(Michael A. Bailey)等人提出的理想点模型(Ideal Point Model)。ワ这一方法将联合国大会出现的不同议题进行分析,再通过对投票行为的赋值和加权计算获取国家在一个单维向度上的外交立场分数,最后将不同国家外交立场分数的差异(绝对值)作为衡量国家间外交立场距离的标准。本文获取了2000—2019 年之间各国与美国的外交立场距离。ヰ为了更加全面衡量某国与美国的关系,本研究还加入了防务联盟和美国军事基地两个指标。ヱ前者指某国在特定年份是否是美国的防务盟友,后者指某国在特定年份是否在境内有美国军事基地。此外,本文还考虑了替代性援助对美国援助的影响。一方面,美国对外援助政策中存在着并行效应,在特定情况下会选择通过国际组织援助来替代直接对外援助;另一方面,受援国对不同援助渠道的选择也是外交立场的一种体现。为此本文在研究中加入了两个指标:一是世界银行集团的援助数据;二是受援国是否加入了“一带一路”倡议。

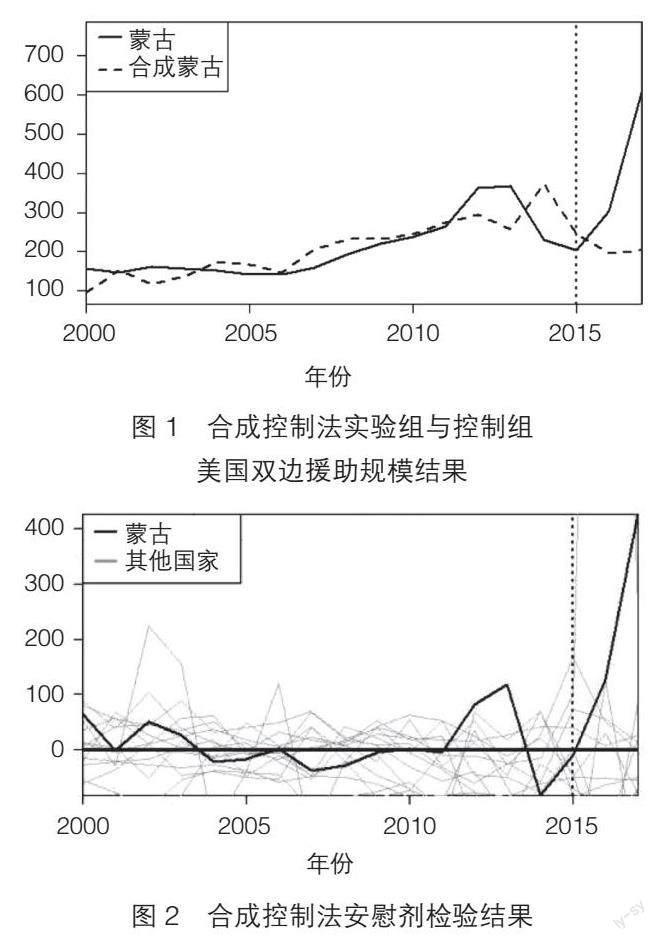

表1 展示了实验组、控制组和捐赠池国家的变量水平。从各国家合成权重来看,虽然有65 个国家参与了合成过程,但“合成蒙古” 的数据主要来自于4 个国家的整合,其他国家因为差异过大而没有被纳入合成之中。这四个国家分别是摩尔多瓦(占比0.495)、毛里求斯(占比0.373)、加纳(占比0.068)和尼加拉瓜(占比0.064)。图1 展示了美国对实验组(蒙古)与控制组(合成蒙古)的双边援助规模变化。由图1 可知,在2015 年蒙古成為亚投行成员之后,蒙古与“合成蒙古”在美国双边援助规模指标上出现较大差异,美国对于蒙古的援助显著多于其对“合成蒙古”的援助。这表明,加入亚投行后蒙古的确得到了额外的美国援助。

由于合成控制法是单案例研究,无法通过统计分布来进行传统检验,因此研究中选择安慰剂检验(Placebo Test),从捐赠池中选择20 个国家(包括“合成蒙古”的四个主要来源国),假定它们在2015 年加入亚投行,通过同样的方法观测他们的美国援助规模变化差异。结果如图2 所示,蒙古加入亚投行所带来的效应程度在组别中偏高,处于边缘水平,这表明本文通过合成法发现的效应是显著的。

通过观测蒙古与“合成蒙古”之间的差异发现,实际上在条件变量(X)正式发生的2015 年之前美国对蒙古的双边援助份额已出现了异常波动。结合外交协商和博弈的前置性特征,可认为在蒙古正式宣布加入亚投行之前,美国已与其进行了多轮接触,意图通过施加外交压力迫使其遵循自身的外交偏好,这中间自然会伴随对外援助的短期波动。

五、结论:基于理念共识的国际制度竞争

上述案例研究的结果表明,在发展中国家加入亚投行之后,美国政府会相应加大对其的双边援助力度,以经济利益诱导发展中国家选择美国主导的传统开发性金融机构,力图削弱亚投行的共识和权威基础,维护和巩固美国在国际制度中的主导权。这显示出美国政府应对亚投行的决策中治理绩效竞争路径发挥了主导性作用。这在一定程度上与2015 年之后中美关系的整体走势不同。目前中美两国在经贸、科技、台海、人权等领域冲突频频,双边关系坠入低谷。但在开发性金融这一国际制度细分领域,中美双方维持了相对良性的治理绩效竞争。

从中美在亚投行创设和成员国动员上相对温和的竞争模式中可以看出,首先,理念共识是良性竞争得以出现的基础前提。在崛起国与守成国的战略博弈过程中,新机制的制度设计是影响国际制度竞争行为与烈度的重要因素。如果崛起国为新机制涉及的制度框架在决策模式、资源分配、项目管理、环境和社会保障方面能与既有规则体系保持一致,守成国感知到的制度威胁将减小,双方更容易达成具体议题领域的理念共识,限制对抗烈度,进行以国际公共产品为载体的治理竞赛。显然,这种竞争模式更多彰显了国际制度的正外部性。但如果崛起国为新机制设计了颇为不同的制度框架, 守成国必然会放大这一行为的战略威胁意义。故而双方的博弈将变成同一议题下两种并行机制的对立,国际制度主导权的垄断性与零和博弈特点展露无疑。守成国在威胁认知驱动下将动员国家资源和强制对抗手段,意图扼杀崛起国在国际制度领域的政策创新实践。可以说, 制度设计理念共识在国际制度竞争中发挥着压舱石的作用,正如核平衡在军事竞争中的作用一样。

在筹建亚投行过程中,中国表现出了公开透明的合作态度,表明中国参与全球治理推动国际多边合作改革的政策实践具有鲜明的优化和补充导向,并不是颠覆性的推倒重来。在西方政界和学界一直存在着中国威胁论观点,认为中国在崛起过程中试图通过制度创新谋求推翻二战后建立的国际体系。这种无法证伪的偏见明显与中国的政策实践不符。一方面长期以来中国高度重视以联合国、世界银行、世界贸易组织为代表的传统国际合作体系,在主要国际组织内部发起的改革倡议也是以促进决策权的公平分配和赋能为导向,以更多地回应第三世界和新兴市场国家的发展诉求为目的。另一方面,在引领建立亚投行、“一带一路”倡议等新机制的过程中,中国的政策创新目标也在于补充既有开发性金融机制较少关注的地区与细分领域。而在重要制度原则的制定上,中国保持了对既有国际标准与理念的重视,既使得亚投行从成立伊始形成了高质量的投资框架, 也消除了许多西方国家的政治疑虑。

自20 世纪70 年代末改革开放以来,中国不断加深在世界经济贸易体系中的参与程度,相应实现了高速经济增长和社会进步。因此,深深嵌套于世界经济体系中的中国在崛起过程中对既有国际制度始终坚持改良而非推翻的政策宣示,强调中国是世界和平的建设者、全球发展的贡献者和国际秩序的维护者。ヲ这与冷战期间的美苏竞争具有不同的国际制度背景。二战后美国与苏联迅速瓜分并确立了各自的势力范围,建立了地理上相隔离、理念上相抵触、功能上不协调的两套国际秩序。这其中既包括防务同盟与情报沟通,也涵盖经济合作与区域发展机制。理念与共识的缺乏使东西方阵营难以形成稳定的互信,也无法在国际制度领域进行良性竞争,影响了国际公共产品供给的数量和质量。在冷战大背景下, 美苏两国的对外援助具有很强的政治和国家安全导向,双方甚至在一些国家内资助不同势力争夺控制权,违背了国际制度应有的发展性理念。

在一定程度的理念共识基础上,美国在国际发展领域选择了相对温和的回应策略,通过经济效益拉拢已经加入亚投行的发展中国家, 以期引导它们重新恢复对于美国主导的既有开发性金融机构的信心。中美因此在亚投行创设上形成竞争共存模式,管控相互分歧和矛盾, 避免了发展援助公共产品的安全化和意识形态化,给地区带来更充足的公共产品供给的同时,也让诸多中小国家拥有了更大的政策对冲空间。

更重要的是,亚投行的案例昭示了中美在功能性多边机制竞争中形成良性发展趋势的理论可能性。中国通过对现有全球治理制度提出补充完善方案,建立基于现有国际共识基础上的补充机制,可以引导美国等西方国家更加深刻地审视现有全球治理机制中的不足之处并加以改进。此种良性竞争可以使双方形成互促的关系,正如在体育竞技项目中,一方优秀,另一方争取更优秀;一方变强,另一方争取更强,最终实现双赢。而恶性竞争则是一种互损的关系,迟滞对方的发展,自身实力也得不到提升,久而久之只会造成双输的结果。ン大国之间的竞争有时难以避免,但摒弃易导致恶性竞争的冷战思维,把以削弱和打压对方的恶性竞争变成提升自我的良性竞争,不仅有利两国人民,更可造福世界。

【注释】

a 本文英文版已发表于《当代中国与世界》(英文版)2023 年第1 期。

b 宋亦明:《制度竞争与国际制度的等级制》,载《世界经济与政治》,2021 年第4 期,第33—60 页。

c J ulia C. Morse and Robert O. Keohane,“ Contested Multilateralism”, Review of International Organization, Vol.9, No.4, 2014, pp.385-412.

d 凌胜利、王彦飞:《中美国际制度策略取向比较:基于议题领导权视角的分析》,载《国际展望》,2021 年第5 期, 第67—88 页。

e J an Knoerich and Francisco Urdinez, “Contesting contested multilateralism: Why the west joined the rest in founding the Asian infrastructure investment Bank”, The Chinese Journal of International Politics, Vol.12, No.3, 2019, pp.333-370.

f A mar Bhattacharya, et al.,“ Delivering on sustainable infrastructure for better development and better climate”, Brookings Institution, Washington DC, 2016; Woetzel, Jonathan, et al.,“ Bridging global infrastructure gaps”, McKinsey Global Institute, No.14, 2016;“ Meeting Asias Infrastructure Needs”, Asian Development Bank, Manila, 2017.

g M iles Kellerman, “The proliferation of multilateral development banks”, The Review of International Organizations, Vol.14, No.1, 2019, pp.107-145.

h Wan Ming, The Asian Infrastructure Investment Bank: The construction of power and the struggle for the East Asian international order, New York: Palgrave Macmillan, 2015; 陳绍锋:《亚投行:中美亚太权势更替的分水岭?》,载《美国研究》,2015 年第3 期,第14—33 页;王联合、潘超月:《美国主要智库对亚投行的多重认知与政策主张》,载《世界经济研究》,2020 年第11 期,第127— 134 页。

i 朱杰進、胡馨予:《亚投行运营制度与传统多边开发银行趋同的动因分析》,载《东北亚论坛》,2022 年第2 期, 第81—96 页。

j 另外一个研究方向的研究重点是对外援助的效果。自1996 年Boone 提出官方对外援助没能给发展中国家带来明显经济绩效的观点后,经济学界围绕这一问题展开了大量理论讨论和经验研究。参见Peter Boone,“ Politics and the effectiveness of foreign aid”, European economic review, Vol.40, No.2, 1996, pp.289-329.

k Robert O. Keohane. After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy, Princeton: Princeton University Press, 2005, pp.130-131.

l H ans Morgenthau,“ A Political Theory of Foreign Aid”, The American Political Science Review, Vol.56, No.2, 1962, pp.301-309.

m A lberto Alesina and David Dollar,“ Who gives foreign aid to whom and why?”, Journal of Economic Growth, Vol.5, No.1, 2000, pp.33-63; Vahe Lskavyan,“ Donor-recipient ideological differences and economic aid”, Economics Letters, Vol.123, No.3, 2014, pp.345-347.

n M ichael Faye and Paul Niehaus,“ Political aid cycles”, American Economic Review, Vol.102, No.7, 2012, pp.3516-3530.

o l lyana Kuziemko and Eric Werker,“ How much is a seat on the Security Council worth? Foreign aid and bribery at the United Nations”, Journal of Political Economy, Vol.114, No.5, 2006, pp.905-930.

p Carol Lancaster, George Bushs foreign aid: transformation or chaos?, Washington, D.C.: Center for Global Development, 2008; Barry Buzan,“ Will the‘ global war on terrorism be the new Cold War?”, International Affairs, Vol.82, No.6, 2006, pp.1101-1118; Robert K. Fleck and Christopher Kilby,“ Changing aid regimes? US foreign aid from the Cold War to the War on Terror”, Journal of Development Economics, Vol.91, No.2, 2010, pp.185-197.

q 霍淑红:《中美竞争—合作框架下美国对外援助研究》,载《社会科学》,2021 年第7 期,第35—43 页。

r S waminathan S Anklesaria Aiyar,“ Why US Allies Are Happy to Join Chinas AIIB”, The Diplomat, June 30, 2015, https:// thediplomat.com/2015/07/why-us-allies-are-happy-to-join-chinas-aiib/, 访问时间:2023 年4 月28 日。

s《 亚投行智囊团集体亮相,今秋亚投行将面向全球公开招聘》,凤凰新闻,2015 年4 月6 日,https://finance.ifeng. com/a/20150406/13609711_0.shtml, 访问时间:2023 年4 月28 日。

t Miles Kellerman, “The proliferation of multilateral development banks”, The Review of International Organizations, Vol.14, No.1, 2019, pp.107-145.

u J ane Perlez,“ U.S. Opposing Chinas Answer to World Bank”, The New York Times, October 10, 2014, https:// www.nytimes.com/2014/10/10/world/asia/chinas-plan-for-regional-development-bank-runs-into-us-opposition.html, 访问时间:2023 年4 月3 日。

v C arla P. Freeman,“ Constructive engagement? The US and the AIIB”, Global Policy, Vol.10, No.4, 2019, pp.667-676.

w P hillip Coorey and Lisa Murray,“ John Kerry to Tony Abbott: steer clear of China bank”, Foreign Affairs, October 23, 2014, https://www.afr.com/policy/foreign-affairs/john-kerry-to-tony-abbott-steer-clear-of-china-bank-20141023- 11aw96, 访问时间:2023 年4 月3 日。

x T erry M. Moe,“ Political institutions: The neglected side of the story”, Journal of Law, Economics & Organization, No.6, 1990, pp.213-253.

y 李巍:《国际秩序转型与现实制度主义理论的生成》,载《外交评论》,2016 年第6 期,第31—59 页。

z 杨慧:《主导权、制度负外部性与亚太地区的经济制度竞争:以TPP 与RCEP 为例》,载《外交评论》,2021 年第2 期,第125—154 页。

ヒ I an Bremmer,“ What does the AIIB mean for the US?”, World Economic Forum, Apr. 2, 2015, https://www.weforum. org/agenda/2015/04/what-does-the-aiib-mean-for-the-us/, 访问时间:2023 年4 月6 日。

フ 王联合、潘超月:《美國主要智库对亚投行的多重认知与政策主张》,载《世界经济研究》,2020 年第11 期,第127—134 页。

ヘ M atthew Goodman and David A. Parker,“ Eurasians Infrastructure Rush: What, Why, So What?”, Global Economics Monthly, Vol.5, No.1, 2016, pp1-3.

ホ U .S. Department of State,“ Blue Dot Network”, https:// www.state.gov/blue-dot-network/, 访问时间:2023 年4 月6 日。

マ T he White House,“ FACT SHEET: President Biden and G7 Leaders Launch Build Back Better World (B3W) Partnership”, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/12/fact-sheet-president-biden-and-g7-leaders-launch-build-back-better-world-b3w-partnership/, 访问时间:2023 年4 月6 日。

ミ 蒋建忠、钟杨:《合成控制法及其在国际关系因果推论中的应用》,载《国际观察》,2018 年第4 期,第84— 103 页。

ム 李珍:《反事实与因果机制》,载《自然辩证法研究》, 2009 年第9 期,第35—40 页。

メ A lberto Abadie and Javier Gardeazabal,“ The economic costs of conflict: A case study of the Basque Country”, American Economic Review, Vol.93, No.1, 2003, pp.113- 132.

モ Alberto Abadie, Alexis Diamond and Jens Hainmueller, “Synthetic control methods for comparative case studies: Estimating the effect of Californias tobacco control program”, Journal of the American Statistical Association, Vol.105, 2010, pp.493-505.

ヤ 陶世贵、高源:《西方经济金融制裁对俄罗斯经济的影响: 基于合成控制法的研究》,载《世界经济研究》,2020 年第11 期,第113—126 页。

ユ 庞珣、陈冲:《国际金融的赫希曼效应》,载《世界经济与政治》,2020 年第6 期,第132—155 页。

ヨ 有关美国对蒙古的援助情况, 可参见:https://www. usaid.gov/mongolia/history

ラ《 外媒:蒙古求助亚投行拟新建550公里中欧铁路》,新浪新闻,2016 年9 月21 日,http://news.sina.com.cn/ w/zx/2016-09-21/doc-ifxvyqwa3659388.shtml, 访问时间:2023 年4 月3 日。

リ《 亚投行批准蒙古首笔贷款支持该国应对新冠肺炎疫情》, 中国商务部,2020 年6 月26 日,http://www.mofcom. gov.cn/article/i/jyjl/j/202006/20200602977571.shtml,访问时间:2023 年4 月3 日。

ル 世界银行数据网站:https://data.worldbank.org.cn/

レ 系统和平中心网站:https://www.systemicpeace.org/ polityproject.html

ロ l lyana Kuziemko and Eric Werker,“ How much is a seat on the Security Council worth? Foreign aid and bribery at the United Nations”, Journal of Political Economy, Vol.114, No.5, 2006, pp.905-930.

ワ Michael A. Bailey, Anton Strezhnev and Erik Voeten, “Estimating dynamic state preferences from United Nations voting data”, Journal of Conflict Resolution, Vol.61, No.2, 2017, pp. 430-456.

ヰ Ideal Point 數据可以从Bailey 等人发布在Harvard Dataverse 上的主页获取,https://dataverse.harvard.edu/ dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/LEJUQZ

ヱ 联盟数据参见美国国务院档案网站:https://2009-2017. state.gov/s/l/treaty/collectivedefense/index.htm; 军事基地数据参见:https://www.overseasbases.net/fact-sheet.html

ヲ《 习近平在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话》, 中国政府网,2021 年7 月1 日,http://www.gov.cn/xinwen/ 2021-07/15/content_5625254.htm,访问时间:2023 年4 月31 日。

ン 王帆:《把中美竞争引向良性轨道》,环球网,2021 年8 月 24 日,https://opinion.huanqiu.com/article/44TaE8liwPE, 访问时间:2023 年4 月31 日。

(截稿:2024 年3 月 责编:季哲忱)

作者简介 陈琪,清华大学社会科学学院国际关系学系教授、博士生导师,中美关系研究中心主任

陈云轩,清华大学社会科学学院国际关系学系博士研究生