重构单体建筑与环境审美意境关系的东方智慧

内容提要 近年来,在单体建筑与环境审美意境的关系问题上,“唯形式论”、新“形式一元论”的极端主义美学思潮几乎成为西方艺术的主流,并对建筑产生了极其深刻的影响,这种潮流也在我国蔓延,使奇奇怪怪的超大型建筑不断建成。对这一问题的研究,影响最广泛的是建筑现象学,它实现了对传统建筑学在认识论和方法论上的批评与超越。不过现象学在这一领域的研究逐渐走入困境。而中国哲学美学与文化中的“意境”“天人和谐”“生生哲学”等重要观念则蕴含更多的东方智慧。以此为契机,呼吁从观念上、本体上去构建中国自己的学术话语体系,重估东方文化所具有的价值,为解决人类社会共同面临的问题贡献更多的东方智慧。

关键词 建筑 环境 审美 东方智慧

季欣,东南大学艺术学院教授

一、研究背景

近年来,我国诞生了很多举世瞩目的大型、超大型建筑,这些建筑与周围环境的审美意境之间的关系引发了极大关注。在建筑学界普遍流行的“唯形式论”、过度视觉化,使标新立异、华而不实的建筑不断出现。“唯形式论”、新“形式一元论”几乎成为西方艺术的主流。这是一种极端的美学思潮,不仅在西方的表现主义、唯美主义等流派中有不同形式的体现,而且在我国渐趋蔓延,并有愈演愈烈之势。

建筑与环境的问题也引发了更多的思考:在失去“陌生感”的时效性后,如何面对因永恒美感的缺失而呈现的枯竭状态?陌生化作为一种表意符号,如果跨度过大,会否影响表意信息的传达?一些奇特的建筑,到底是地方艺术形态的“幽默小品”和“变调音乐”,还是与环境相冲突、与文化相对抗的“唯我主义”的产物,其背后隐含的评价尺度是什么?

尽管问题重重,国内的部分建筑设计仍紧随西方的潮流,现代主义、后现代主义、景观空间、图像化建筑、非线性和超三维等风格先后流行,国内建筑师在设计时主要以西方价值观和文化潮流为主导。其根本原因是缺少可供依傍的文化与价值取向,没有建构起富有中国特色的学术话语体系。

西方的这股思潮,有其深刻的思想和文化渊源:一方面,其哲学基础可以追溯到康德乃至更为遥远的过去,后来则主要受到叔本华、费希特、康拉德·费德勒、尼采、里格尔、弗洛伊德等西方文化中关于意志、自我、直觉等自我哲学的影响和渗透。另一方面,这些建筑本质上体现了西方当代建筑的特点——以分析为基础、以“语言”为本体。“西方当代建筑似乎是‘语言统领天下,耳熟能详的有‘类型‘建构‘模式语言‘空间句法,以至最新的‘数字语言‘非线性语言等。学术交流中,‘语言也已经成为很多中国建筑师在创作中最常用到的词语。”[1]不仅是中国,西方也面临同样的困境。“这些‘语言常常是在流行一段时间以后就光环渐失,在创作实践中并未起到‘圣经作用。以至前些年,罗西、亚历山大本人也已经对自己的研究感到失望。”[2]建筑创作乃至艺术创作因此陷入简单化、表面化、碎片化的困境,人的心灵与建筑、建筑与自然、建筑与环境之间产生了隔膜。

在世界文化面临重构的今天,不少学者都将目光投向了中国,认识到中国哲学与文化中的一些观念对于世界文化重构的重要意义。我们希望以对单体建筑与环境审美意匠问题的思考为契机,真正理解当代建筑发展中的许多问题的深层原因,并试图建构富有原创性的中国学术话语体系。

理论界对单体建筑和环境审美意境之间的关系问题已有讨论,中国学者亦提出了不少概念。例如,何镜堂提出“两观三性”[3]建筑理念,认为建筑创作要融合地域性、文化性、时代性;王澍提出“重返自然之道”,论述了自然、建筑与人类之间的关系,将建筑看作一种“人造自然”,他对“重返自然之道”的实践更多地体现在对建筑材料的选择与使用的阐释上;李兴钢用“静谧与喧嚣”来定义建筑,强调建筑内部环境与外部环境的关系,强调空间性的创造,认为建筑设计师不能只关注物,还要将自然容纳其中[4]。这些研究为思考建筑与环境审美意境之关系提供了有益的参考,但大多集中在概念和方法论的层面。

西方学界较早展开相关研究的是凯文·林奇,他提出城市意象五要素——道路、边界、区域、节点和标志物[5];后来,阿尔多·罗西(Aldo Rossi)从类型学出发,根据历史、地域、文脉等提取了建筑的“类型”“原型”[6];杰弗里·勃罗德彭特(Geoffrey Broadbent)在建筑原型、建筑氛围、建筑符号等多个层面上说明建筑创作应考虑地域、风俗、文脉等要素[7]。西方的研究更多停留在“范式”“类型”“模式”“语言”层面[1]。这类研究反映现代科学研究的一个重要特征——“还原”,即通过不断分解研究对象,把复杂的问题解构为一个个相对简单的部分,从而获得对局部性问题的准确认知,再将这些局部性的认知拼合起来,形成对复杂对象的完整认识[2]。

对建筑与环境关系问题研究影响最大的是建筑现象学。现象学诞生于20世纪初的德国,尽管在布伦塔诺和施图普夫等人的思想中已经能见其孕育与萌芽,不过,直到胡塞尔在1900—1901年发表两卷本的《逻辑研究》,第一次公开提出以“现象学”命名的哲学理论与方法,现象学才正式诞生。现象学最重要的一条原理是埃德蒙德·胡塞尔提出的箴言——“回到事物(事实)本身”。现象学注重本质直观与感性直观的研究方法,更易使本质得到洞察,概念得到澄清;也由于其既非仅与经验主体有关,也非仅与经验客体有关,既非仅包含在心理学领域,也非仅包含在逻辑学领域的包容性;还由于它呼唤人的价值,标举人的主体性。因此,现象学自诞生以来,就成为当代世界思想界诸种理论风潮中持续时间最长、影响最深远的一种,以至于近年来在谈到建筑与环境的关系时,言必谈现象学。

可即便如此,现象学对这一问题的研究仍逐渐陷入一种困境,那就是無法摆脱西方研究“还原”“分解”的窠臼,例如《建筑七感》[3]中列出了数种对建筑的感觉以及与这些感知相联系的感知领域:声响、寂静、气味、触摸的形状、肌肉和骨骼的感知。近年来一个明显的趋势是过于集中于材料和构造,包括材料的特征与质感、建筑的物质感知、构造的逻辑、构造的尺度等,使得研究越来越片面与僵化。

二、美的情感性与质性:以“意境本体”取代西方建筑“语言本体”

事实上,在对“建筑-环境”的关系问题,且不限于对此问题的认识上,中国哲学美学与文化,蕴含有更多的东方智慧。

对建筑-环境关系的研究中,现象学之所以兴起,本质上反映了建筑审美判断上的新转向和对建筑问题的深层次的文化和审美感悟。唯我主义的先锋派建筑,以“歧义”“陌生化”“表现主义”等手段,通过制造与传统的断裂、与周围环境的格格不入造成视觉的冲击力和审美趣味上的焕然一新。这股潮流下,建筑界诞生了散落在城市建筑环境中风格杂糅、混合拼盘式的各种奇观建筑。极端个性化的创作取向催生了建筑理论和创作的碎片化和反理性,也从侧面折射出现代社会的躁动、焦虑、虚无主义。

以“语言”为哲学本体,注重外在形式,强调视觉刺激的西方建筑理念的最大局限,是忽视了人们的文化心理和情感需求。国内的建筑设计一直在紧随西方的潮流,却没有认识到,美具有丰富的情感性,而在对情感的理解和回应上,中国哲学美学具有悠久的文化积淀和天然的文化优势。

近年来,李泽厚先生多次以“该中国哲学登场了”为主旨,提出以“情本体”取代西方以“语言”为本体的哲学命题。在建筑界,程泰宁院士提出,建立以“境界”为哲学基础、以“意境”为美学特征、以“语言”为媒介的中国建筑理论体系[1]。

建筑与环境的关系,不仅应在物质层面追求和谐统一、因地制宜,更重要的是在超越视觉经验的层次,产生更加广泛而深刻的联系。超越物象的束缚,使“人—建筑—环境”和谐共生,达到心与物的双向交流与内在的统一,这恰恰指向了“意境”这一中国传统文化中的重要观念。

“意境”是中国古典美学的特有范畴。“意”与“境”最初都是独立的概念。所谓“意”,如王羲之主张“意在笔先”,是“得意忘象”“言不尽意”,实现了中国书法从“尚象”到“尚意”的自觉转变;王维提出“凡画山水,意在笔先”,“意”是指艺术家的主观情感和内在心灵。“境”,最初只是一个物质概念,指疆域之界限。“意境”连用,最早见于王昌龄的《诗格》中:“诗有三境:一曰物境。欲为山水诗,则张泉石云峰之境,极丽绝秀者,神之于心,处身于境,视境于心,莹然掌中,然后用思,了解境象,故得形似。二曰情境。娱乐愁怨,皆张于意而处于身,然后驰思,深得其情。三曰意境。亦张之于意而思之于心,则得其真矣。”[2]“意境”的精髓,经由王国维、宗白华、朱光潜的形塑、观照和论述,成为深具文化性和理论性的中国美学范畴。

宗白华阐释了“意境”的根源。他在《中国艺术意境之诞生》一文中写道:“什么是意境?唐代大画家张璪论画有两句话:‘外师造化,中得心源。造化和心源的凝合,成了一个有生命的结晶体,鸢飞鱼跃,剔透玲珑,这就是‘意境,一切艺术的中心之中心。”[3]宗先生将造化与心源的合一概括为“客观的自然景象和主观的生命情调的交融渗化”。意境的建筑化,就是摆脱形式的束缚、“语言”的桎梏,从生命的意志与情趣出发,在有限的物象中反观自身,理解世界,感受客观事物与主观生命情调的往来流动。如贝聿铭设计的苏州博物馆,其墙壁以纯净的白色作为主色调,以灰色的线条勾勒每个平面的边缘及空间的转折处,清丽淡雅。各种形状的窗框和窗棂对室外景观精妙剪裁,所谓“轩楹高爽,窗户虚邻,纳千顷之汪洋,收四时之烂漫”。园中有多处小景让人产生东方文化的想象,博物馆北侧院墙的“片石假山”,以壁为纸,以石为绘,运用色泽、厚薄、质地不同的石头薄片排列在一起,好像米芾笔下的江南水墨山水。园内种植着一些竹林,疏密有间,竹林的点缀使空间更富风神灵秀,人身处其中感受到与自然的高度融合,竹林的声音传递风的兴起和止息。水岸浅台处,白色的墙面映入水中,使水面格外清澈宁静,一株梅树种植在馆厅门侧,显出洗尽铅华后的绝世独立。博物馆顶部的玻璃天顶与它下方纤细的金属遮光条使光线柔和辗转地照射进来,室内成为一个寂静而有禅意的空间,太阳透过半透明的外壳弥漫在室内,体现了东方美学虚实相生、浑然无间的和谐意境。阳光随阴、晴、朝、暮而变幻,纷繁多彩的物相和静谧的空间相得益彰,传递出“静故了群动,空故纳万境”的东方文化的况味。

宗白华进一步从中国文化的语境出发,提出了关于意境美的本质问题的观点:“以宇宙人生的具体为对象,赏玩它的色相、秩序、节奏、和谐,借以窥见自我的最深心灵的反映;化实景为虚境,创形象以为象征,使人类最高的心灵具体化、肉身化,这就是‘艺术境界。艺术境界主于美。”[4]

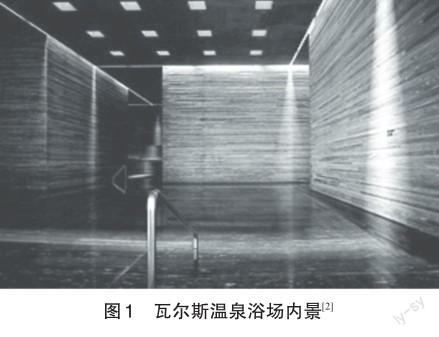

西方建筑中也有意境建筑化的典范。彼得·卒姆托(Peter Zumthor)在瑞士瓦尔斯设计的瓦尔斯浴场是当地的标志性建筑。浴场坐落于群山之中,建筑的一半埋在地下,像镶嵌在山坡里一样。“瓦尔斯”(Vals)一词源自德语Valser(它也享有拉丁词根Vallis),意为“圣徒彼得的河谷”(Val Sogn Pieder)。洞穴似的外观设计透出的原始氛围,表达出与地名相符的历史感。

浴场入口位于一座20世纪70年代建的普通旅馆的底层,穿过昏暗的通道后是一条仅靠屋顶的裂缝状天窗采光的长长的走廊;由巨大的“石墩”围合出来的大厅,依靠顶部的窄缝和嵌着蓝色玻璃砖的方孔采光;一条又长又缓的台阶伸向较低的通往35℃室内大浴室的道路。从楼梯的左侧可进入一个小的池子。那里有一条很窄的水下通道。人们必须有足够的勇气才能从那厚厚墙下的通道游入另一个完全隔离的房间。几个空间非常小的浴室分别居于几个4—9m高的“石墩”内部,房间3m见方,在里面能听到地下熔岩涌动的汩汩声[1]。

瓦尔斯浴场一直被作为感知现象学的案例来阐释与感知相联系的几个领域:声响、气味、光线、建筑物质材料等。也有人從氛围设计去分解建筑空间中的要素。就本质而言,这是意境建筑化的一种表现,即建筑“摆脱形制和空间的束缚,向更广阔的时空——心灵延伸”[3]。透进内部空间的微光、静谧的空间中流淌的水声、辗转的回音、黑暗中氤氲的雾气交织在一起,体现了对当地文化的历史感以及当地“宁静、原初、沉思”的原始氛围的诠释与安排。

可见,除了情景交融,意境更指心理上的“超越具体的有限的物象、事件、场景,进入无限的时间和空间,‘胸罗宇宙,思接千古,从情景交融上升到对整个人生、历史、宇宙获得的一种哲理性的感受和领悟”[4]。彼得·卒姆托设计的布鲁登·克劳斯教堂在建造上保持与传统亲近的方式,在古老的传统文化中汲取力量,经过“烧”这一人类自古以来就与祭祀相联系的神圣化的处理,最终为当地人精神信仰的返乡提供一个有深度的、能找到自我内在同一性的场所。

西方的一些建筑中也有“意境”之美,只是在西方美学的语境中,对“意境”的美学体验是缺乏自觉的,也因此在英语中找不到与“意境”对应的词语。而在中国文化中,“意境”是一个深具文化性和理论性的概念,是从悠久的中华文化传统中发展出来的,中国人用以表达很高的艺术品质和文化价值的词汇。

德国美学家沃尔夫冈·韦尔施区分出两种审美化:浅表审美化和深层审美化。浅表审美化指流于表层的审美现象。深层审美化指的是“审美过程不仅包括了业已完成的、给定的物质,甚至决定了它们的结构,不光影响它们的外表,甚至影响其内核”[5]。“他进一步指出建筑的两个层面:现实层面和象征层面。现实层面上,建筑提供了生活空间,给我们活动的可能性。象征层面上,建筑铸就了我们对都市和社会的观念,参与创造了我们的文化想象。”[6]以“意境本体”取代西方建筑“语言本体”,建筑中对体验的强调,建筑与环境更深层次的融合(历史、风俗、氛围、文脉),是由浅表审美向深层审美的转变。

三、美的整体性:以整体表述代替解析还原

西方哲学一直是从逻辑、分析的角度认知世界的。毕达哥拉斯的“万物皆数”、赫拉克利特的“逻各斯”、柏拉图的“理念”,体现的都是这样的一种观点。而在艺术领域,从古希腊罗马时期“七艺”(Seven Liberal Arts)的“语法、修辞、辩证、数学、几何、天文、音乐”到文艺复兴时期艺术中的三维立体透视,都体现出对数理、解析的重视。“与西方对解析的重视很不相同,中国古代先哲从整体论的思想基础上去把握世界,所谓‘有物混成,先天地生。”[1]

现代建筑师无论是教育体系还是执业体系,其主潮都来源于西方。因此,不可避免地在绝大多数建筑创作中出现过分解析、还原的现代科学方法所具有的弊端——失去了从整体去观察和认识世界的视野与能力。“而对建筑创作而言,所需要的正是将种种可以量化和不可量化的复杂因素创造性地加以整合,这是一个充满想象力,并需要丰富感知力的思考过程。”[2]如何对生活世界的本质进行深度观察,并进行整体表述,这是要接着说清楚的问题。

国际现象学会会长田缅尼卡在一次世界哲学大会上明确提出,中国文化至少有三点值得西方学习:一是崇尚自然,要消除人与自然的对立,主张人与自然的和谐;二是体证生生;三是德行实践。“生生”是中国哲学乃至中国艺术的重要理论,它起源于《周易》。《易传·系辞上》曰:“日新之谓盛德,生生之谓易。”《孔颖达疏》曰:“生生,不绝之辞。阴阳变转,后生次于前生,是万物恒生,谓之易也。”可见,“生生”描述了世间万物生生不已、生机勃勃的变化过程。

本文所倡导的建筑与环境一起构成的正是一个虚实相间,“处处通情、处处醒透”(石涛语),钩深致远,饱含象外之象、韵外之致的生机勃勃的世界,体现了“生生”哲学的阴阳变转、万物恒生、交光相网。“这个世界绝不是一个干枯的世界,而是一切万物含生,浩荡不竭,全体神光焕发,耀露不已,形成交光相网、流衍互润的‘大生机世界。”[3]

一个与环境协调共生的好的建筑,应该同时包含理性与非理性两个方面。王夫之曾提出其美学思想的重要命题“神理”说,指出“神”与“理”的综合。钱锺书曾论述过若干辩证的关系,如“情”与“理”、“器”与“道”、“象”与“物”、“形而下”与“形而上”。

整体环境的“意境”的塑造离不开“意象”,意象是意境的基础。而意象的形成,是一个“内感外化”的过程。建筑师寄托感情于环境,深入感悟、细致体会,达成心物间的相协相融,在心中形成意象,或形成抽象符号,再对这种意象或抽象符号加以表达与再现。这不仅是一个认识过程,而且是一个创造过程。类似于《周易》中提出的“观物取象”,也类似于美国学者阿瑞提提出的“意象”。阿瑞提认为,意象“是人的一种‘主观体验,‘大多数意象都是朦胧、含混、模糊的,并且以一种‘猝然的、意料不到的、就像一道闪光似的方法显现出来。而‘意象与过去的知觉相关,是对记忆痕迹的加工润饰,它来自‘这个人的内在品质以及过去与当前的经验”[4]。

意象与形象思维有关,从创造过程来说,它以对外观的理解和认知(主要是视知觉的观视)为基础,經过选择提炼,用抽象符号表现出来。从认识过程来说,观者能从高度凝练的形式中,借助于具体、个别的形象感知到超乎物表的意味。因此,视知觉的原理及符号学的运用在意象、意境的研究中具有重要的意义,这些是设计中的理性。

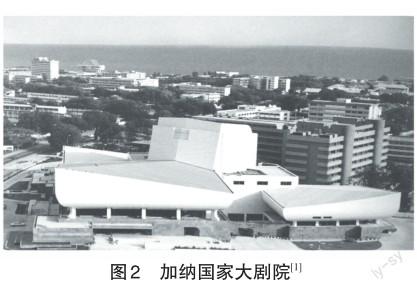

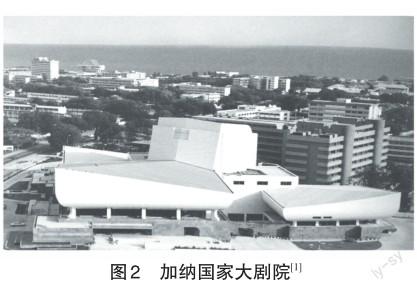

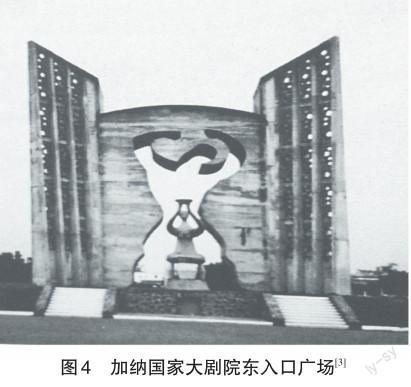

加纳国家大剧院是一座超大型建筑,其设计者是我国建筑学家程泰宁院士。程院士在多种场合提出他从认识论、方法论与审美理想这三个层面出发,提出的“天人合一”“理象合一”“情景合一”的创作理论,而加纳国家大剧院就是这种理念得以实践的例证(图2—图4)。

加纳国家大剧院于1992年建成并投入使用,是一个国家级剧场,也是我国当时援助西非地区最大的民用建筑项目,建在加纳首都和最大港市阿克拉的市中心。加纳经济落后,长期被殖民的历史留下了较大的影响,加纳国家大剧院周围建筑体量都不大,不过有些建筑物由西欧建筑师设计,所以城市显示出混杂的建筑风格。作为一个国家地标建筑,国家大剧院的体量大,在造型上也有相当高的可识别性。它是一座巨大的白色建筑物,从视觉的“图-底”关系来说,一方面以一己之“图”融汇于四周风格不一的城市建筑之“底”,在体量和颜色上与周围建筑群很鲜明地区分开来,从而使“图”从“底”中跳跃出来。另一方面,建筑与城市空间形成相互衬托、相互围合的关系,形成一种图底相协、明暗相生的大和谐的整体性图像。

大剧院坐落在市中心的高台之上,高台和建筑物之间有一些粗短的竖向柱子,好像将整个建筑物托举起来,使建筑物看起来像一座巨型雕塑。主体是三个方形块体经过平面旋转45°、切割、弯曲、组合而成的形象。建筑形体高度抽象,从正面看,像巨大的白色帆船,又像展翅欲飞的大鸟。而就两边的两个方块形体而言,顶部平面是扇形,立面上的竖向线条与横向底边之间处理成圆角,顶部的横边是一条向斜上方伸展的斜线,使两边的两个方形块体从侧面看像两座白色的三角钢琴。富于变化的特别是有弧度的线条语言制造出一定的视觉张力。据程泰宁院士介绍,剧院在中标之初的设计方案有别于今天呈现于世的形象,而是几个三角形的错位叠合。与最初的方案相比,后来采用的方案更加浪漫而富有感染力。建筑的细部设计也注意与当地文化的相融,例如建筑内部的装饰,入口、楼梯、墙面、走廊等处的绘画、雕刻、淡浮雕等采用的图案或符號,从当地艺术与日常生活中汲取灵感,体现了建筑对当地地缘文化的充分尊重。

可以说,加纳国家大剧院是原始与先锋的复合体。它简洁的形态和高度凝练的建筑语言具有很强的现代气息和高科技的美感。更为重要的,它敦实、厚重的造型体现了非洲艺术的稚拙感,粗犷的线条、独特的造型和具有强烈地方色彩的建筑细部装饰,回应了非洲艺术的力度和狂放,呼唤了人的直觉中某种朦胧的冲动。由于当地人对它的喜爱,加纳国家大剧院的形象被印在面额2万赛迪的纸币上。它是建筑中违而不犯、和而不同、出奇守正的典范。

整体性、综合性是中国艺术中一种高远的艺术诉求。中国传统美学有一些独特的概念,如“形神”“气韵”“风骨”,中国古代艺术有一些特有的命题,如“传神写照”“迁想妙得”“澄怀味象”“气韵生动”“意在笔先”。南朝画论家谢赫说:“若拘以体物,则未见精粹;若取之象外,方厌膏腴,可谓微妙也”。中国古代艺术重神理而轻形骸,是对“形”的突破和对内在生命力的整体关照。

建筑与环境的关系,如果能以“视天地万物为一体”的整体认知为出发点,从文化意象等方面去把握,就能避免程式化、浅表化、碎片化,使建筑与环境一起构成浑然天成、交光相网、流衍互润的世界。

四、美的诗性:东方文化非二元对立思维

东方文化中的一些表达形式具有特别的诗性,有利于以审美的距离观照自然、表现艺术。例如一些独特的空间表达形式,如“掩-映”“虚-实”“动-静”,建筑设计中“‘反透视的‘空和‘非连续的‘藏”[1]营造视线的不断转移和空间的流动变化,与中国山水画中的“空”“无”笔法类似,体现隐匿在背后的原初之道的神秘气息,造成特别的回旋往复、俯仰观照的审美意趣。

程泰宁设计的黄龙饭店位于宝石山麓,与西湖隔山相邻,距离杭州著名风景点黄龙洞很近,在西湖风景名胜保护区范围以内。黄龙饭店不同于普通的独立的、自成体系的建筑造型,其在总体布局上采用“化整为零”的方法,将一座原本应当体量很大的建筑分散为成品字形布置的建筑群,在整体上和谐统一,形散而神不散。就像在亭亭西湖之畔、郁郁山色之间创作的一阕清逸之词、一幅萧散之画。“品”字形构图则避免了元代画家饶自然在“绘宗十二忌”中提出的“布置迫塞”“远近不分”“境无夷险”[2]。黄龙饭店的建筑群落疏密相间,高低错落,楼宇之间和天地之间的“留白”,避免了大型建筑的充天塞地,留出空阔的想象空间,全景式构思将建筑带入灵动之境。

这座建筑体现了中国传统艺术万物“和谐共生”的哲学境界,就像中国传统绘画,不同于西洋画的透视法,而采用以大观小法。“画家所看的不是一个透视的焦点,所取的不是一个固定的立场,而是用心灵的眼睛笼罩全景,把全部景界组成一幅气韵生动、有节奏的、和谐的画面。”[3]

不仅如此,中国传统艺术的这种特点超越了美学、建筑学本身,在更深层次上体现了东方艺术对天人和谐的追求。而这种追求,在文化艺术甚至在解决现代性危机上,都蕴含着重要的价值。曾写作不少中国山水画评论的“禅宗最清楚的西方解释者”艾伦·瓦茨在评论中国风景画“在月光下饮酒的诗人”时写道:“当你欣赏任何一幅此类的画作时,你首先看到的是广袤的风景。只有在你非常仔细地、几乎是用放大镜寻找之后,你终于发现在画作的某个角落有个诗人在那儿饮酒。如果是一个西方画家来画和‘在月光下饮酒的诗人相同的主题,诗人将会成为中心人物,占据整个画作,而风景仅仅是背景。”[4]他批判西方的“唯我主义”建筑:“西方人谈征服这个,征服那个”,“他们令人惊讶和恐怖的技术能够将楼房升到空中一千英尺高”[5]。瓦茨认为东方哲学的天人和谐观念是西方思想传统中没有的。他在很早就提出,“现代人的不幸福感源于人的灵魂同自然的分离。这种分离不仅是‘一种由文明发展带来的现象,但更主要是一种西方现象,其根源在于西方传统中的二元对立思维方式”[1]。东方文化隐逸无我的非二元对立思维、天人和谐的世界观、禅道哲学的深度渗透等,令一部分西方人感到深深的震撼。“羚羊挂角,无迹可求。”高远的诗意在于形式上的不露痕迹、自然而然,营造的是含蓄、悠扬,以求达到“言有尽而意无穷”的美感。

五、结语

以对“建筑-环境”关系认识为切入点,从对这一问题研究最热门的现象学谈起,并从建筑的本体性问题出发,在更高的层面上谈到中国哲学与文化所具有的东方智慧,只有置身于21世纪初国际建筑界的大气候以及当下中国学术大环境中,才能够深入理解其学术意义。

中国学术环境与建筑界的气候有些相似,在谈论文化自信的同时,又被西方裹挟。在建筑与环境的问题上,现象学的研究在近一二十年很是热门,似乎言必谈现象学。但其中有两个倾向:第一,不少研究对“现象学”的概念、内涵知之不深、阐释不清。第二,对西方理论的重视和对本国的学术话语的忽视。例如2018年翻译到我国来的《气氛美学》,曾在学界掀起一股热潮,德国学者格诺特·波默从现象学出发,将人的感性知觉规定为一种原初的、整体性的处境感受,即“气氛”(atmosphere),并在此基础上建立了一门专门探讨知觉的一般理论的“气氛美学”[2]。他的研究可以说是这一领域的深耕之作。实际上,气氛美学在现象学的研究中并非什么新鲜事,而中国传统的哲学美学理论中对此类问题的理解蕴含着更丰富的内容。

中国哲学艺术中还有很多深具文化性和理论性的内容可以成为中国学术话语体系的生长点。例如,“意境”的概念发端于中国古典诗词,随着世易时移,其内涵逐渐具有差异性和多元性。“意境”作为一种方法和理念运用在园林设计当中,主要表现在超越那些片段式的物质景观,而映射一个完整的精神世界。同为东方园林艺术,作为以意筑景的典范,日本的枯山水和中国的古典园林的审美意境却完全不同。中国古典园林有自然的声色,在其中,人类与自然相会,通过摆脱尘垢物累,最终获得自由和超脱。而枯山水推崇的则是“静虚空”,承认“天残地缺”,认为残缺才是自然之道。

在当下的语境中,意境的营造方式有了新的转变。随着现代化的推进,建筑群取代园林,马路取代阡陌,二次元产业兴起,新媒体、装置大大扩充艺术范围,诞生了无数新的媒介。科技手段成为创作的新形式,这使“意境”不再局限于人与自然山川的交感。环境、媒介、手段、材料的变化成为新的造型形式,审美对象再现大宇宙中的小宇宙,甚至是魔幻宇宙。“意境”的内涵也得到扩容。而它的触发和生成机制產生了怎样的变化则是一个全新的、有待深耕的、极具价值的新课题。

建构中国学术话语体系已经在各个领域得到很多讨论,也遭受过冷嘲热讽。很重要的原因是理论建构与现实之间存在深深的隔膜,以至于理论的研究总是显得空洞乏力。我们认为,理论的研究应该走出书斋,回应社会的深刻变化,研究文化活动、艺术流派、经济现实、社会变动中与本学科相关的重大现实问题。只有立足于中国社会的生活环境和生存现实的过程,从观念上、本体上去构建中国自己的学术话语体系,深度思考和重估东方文化所具有的价值,才能为人类社会共同面临的困境贡献更多的东方智慧,成就真正的哲学之思。

〔责任编辑:雨泽〕

本文为国家社会科学基金重大项目“中国网络文化审美研究”(22ZD05)、江苏省“333高层次人才培养工程”资助项目的阶段性成果。

[1][2]程泰宁:《文化自觉引领建筑创新》,《当代建筑》2020年第1期。

[3]向科、向姝胤:《岭南传承、整体逻辑、中国思想——何镜堂“两观三性”建筑理论“他说”研究的三个视角》,《南方建筑》2021年第6期。

[4]李兴钢:《静谧与喧嚣》,中国建筑工业出版社2015年版,第9页。

[5]凯文·林奇:《城市意象》,方益萍、何晓军译,华夏出版社2017年版,第35页。

[6]郭璇、张雨枫、燕炳燊:《术语·语境·文化——〈哈佛大学建筑系的八堂课〉之阿尔多·罗西卷译后》,《世界建筑》2021年第4期。

[7]勃罗德彭特:《城市空间设计概念史》,王凯、刘刊译,郑时龄校,中国建筑工业出版社2016年版。

[1]这方面的主要研究成果有:A. Pérez-Gómez, "Surrealism and Architectural Atmosphere", Architectural Design, 2018, 88(2), pp.24-29; S. Holl, Question of Perception: Phenomenology of Architecture, San Francisco: William Stout Publishing, 2006; D. Seamon, "The Life of the Place: A Phenomenological Commentary on Bill Hilliers Theory of Space Syntax", Nordisk Arkitekturforskning, 2015, 7(1); J. Hale, Merleau- Ponty for Architects, New York: Routledge, 2016; J. Otero- Pailos, Architectures Historical Turn: Phenomenology and the Rise of the Postmodern, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013。

[2]程泰宁、费移山:《回归自然——建筑与现代性的哲学反思》,《建筑学报》2022年第9期。

[3]A. Pérez-G?mez, "The Space of Architecture: Meaning as Presence and Representation", In S. Holl, J. Pallasmass and A. Pérez-G?mez, "Questions of Perception: Phenomenology of Architecture", Architecture and Urbanism, July 1994 Special Issue.

[1]费移山、程泰宁:《语言·意境·境界——程泰宁院士建筑思想访谈录》,《建筑学报》2018年第10期。

[2]郭绍虞:《中国历代文选》第2册,上海古籍出版社2001年版,第88—89页。

[3][4]宗白华:《宗白华全集》第2卷,安徽教育出版社1996年版,第326页,第358页。

[1]Richard Ingersoll,范路译:《彼得·卒姆托:超越世俗的呼唤》,《世界建筑》2005年第1期。

[2]图片来源:https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g954021-d1907755-i123256531-Therme_Spa-Vals_Canton_ of_Graubunden_Swiss_Alps.html.

[3]程泰宁:《东西方文化比较与建筑创作》,《建筑学报》2005年第5期。

[4]叶朗:《说意境》,《文艺研究》1998年第1期。

[5][6]韦尔施:《重构美学》,陆扬、张岩冰译,上海译文出版社2002年版,第9页,第192—193页。

[1]费移山、程泰宁:《语言·意境·境界——程泰宁院士建筑思想访谈录》,《建筑学报》2018年第10期。

[2]程泰宁、费移山:《回归自然——建筑与现代性的哲学反思》,《建筑学报》2022年第9期。

[3]方东美:《中国艺术的理想》,牟宗三先生等著、东海大学哲学系主编:《中国文化论文集2》,幼狮文化事业公司1980年版,第347页。

[4]转引自程泰宁:《东西方文化比较与建筑创作》,《建筑学报》2005年第5期。

[1][2][3]图片来源:由筑境设计提供。

[1]李华:《程泰宁的建筑思想和实践与意境的建筑化》,《建筑学报》2019年第10期。

[2]程泰宁:《环境·功能·建筑观——杭州黄龙饭店创作札记》,《建筑学报》1985年第12期。

[3]凌继尧:《美学十五讲》,北京大学出版社2003年版,第129页。

[4]A. Watts, "Eastern Wisdom", Modern Life: Collected Talks: 1960-1969, Novato, CA: New World Library, 2006, p.116.

[5]转引自陈月红:《20世纪禅、道在美国的生态化——兼论对现代科学机械自然观的颠覆》,《中山大学学报(社会科学版)》2014年第3期。

[1]转引自陈月红:《20世纪禅、道在美国的生态化——兼论对现代科学机械自然观的颠覆》,《中山大学学报(社会科学版)》2014年第3期。

[2]格诺特·波默:《气氛美学》,贾红雨译,中国社会科学出版社2018年版。