“坑”谁来填插花地道路基础设施建设管理问题及对策研究

房安国 王宇宁

改革开放以来我国城市化建设突飞猛进,城区规划的不断扩张与市政建设的相对滞后,加之各城市因辖区界限不清而出现的建设和管理的“真空地带”,成为困扰居民生活和城市管理的难题。本文通过运用公共物品理论,明确开发区与老城区之间“插花地”的道路基础设施是一种高度非排他性且有一定竞争性的准公共物品。在此基础上,对插花地道路基础设施建设实践中的问题进行探究,明确其“公共性”决定了属地政府是第一责任人,并从明确多元主体责任、创新管理体制、建立管养模式等方面提出对策建议。

一、引言

我国在改革开放后经历了快速的城市化进程,实现了从“乡土中国”向“城乡中国”的跨越,并朝着“城市中国”的方向迈进。城市化的迅速扩张,为中国经济社会注入了发展的新鲜血液,但同时,其过快的发展速度与社会原有制度体系相“脱嵌”,也带来环境污染、土地资源浪费、交通拥堵、治安混乱等一系列城市管理难题。在此背景下,加强转型期城乡社会治理创新,成为中国国家治理过程中至关重要的一部分。

2023年春晚小品《坑》,讲述了处于城市老城区与开发区之间道路上“大坑”的故事,反映了我国当下普遍存在的城市化过程当中快速扩张区域(开发区与老城区交界处)的道路基础设施建设存在的问题。故事中的“坑”,不但影响市容市貌,而且严重危害到过往行人和车辆的交通安全,是城市治理中的一大隐患,但却因为各个单位之间职责划分不清、部分领导干部相互推诿扯皮导致问题一拖再拖,成为城市新建区上的一块“永久的伤疤”。党的十八大以来,在强调全面发展、发展与治理并重的导向之下,中央和各地方愈加重视基层治理,在国内大中城市普遍存在的“插花地”现象如何解决,是完善基层治理无法忽视的重要问题。

本文所要探究的正是在我国当下城市化飞速扩张的过程中,城市新建区与老城区交界处这一“插花地”的道路交通基础设施建设与管辖问题,以公共物品及其供给的理论视角,探索插花地道路基础设施建设中存在的现实困境,由此进一步提出PPP模式等应用于城市公共物品供给、保障民生设施建设的举措,创新建立科学有效的管理机制方法,为我国城市化建设中相关问题的解决提供思路。

二、理论与分析:公共物品理论视角下的插花地道路基础设施

本文研究的对象是插花地道路基础设施建设,“插花地”作为一种特殊的地理标志,是伴随着行政区划的产生而出现的。通常来讲,城市的行政区划是有着明确的界限划分的,形制规整稳定,是一个“闭环”空间,而“插花地”则突破了这一人为限制,“穿梭”于各行政区划中,属于行政区之间的交界、重叠地。当前学术界普遍的观点认为,“插花地”是指“一个区域在地理位置上处在不具有本区域实施管理权的行政区划范围内,即处在另一行政机构管辖范围内的地域,它们与享有本区域管理权的行政区划一线相连、一界相隔或者相隔较远”。“插花地”常出现于扩展中的城市老城区与开发区之间,由于地理位置和行政管辖范围的不同步性,导致形成管辖真空的“飞地”。

在公共物品理论视角下对插花地道路基础设施建设进行探讨,首要与核心命题是如何界定插花地道路基础设施的性质,即“是否属于公共物品”。公共物品是指相对于可以划分为企业或个人消费单元的生产、生活资料而言具有共享性的产品和服务。最具代表性的是萨缪尔森的公共物品理论,该理论提出公共物品具有两个典型的特征:一是受益者的非排他性,二是物品消费的非竞争性。

插花地的道路基础设施,从物品受益的排他性来看,道路属于城市最基本的基础设施建设,是为全体公民的出行提供便利的物品,居住在附近的民众以及过往社会车辆均有权免费使用,受益者是全体民众,有着很强的共享性和非排他性。从物品供给的竞争性方面,对于道路上行驶的汽车来说,相互之间并不具备使用上的竞争关系,某一车辆从这里行经并不影响其他车辆的通行,因而插花地道路基础设施是非竞争性的物品,属于“纯公共物品”。

然而在现实情况中,道路的非竞争性并非是绝对的,例如:非法经营的小商小贩抓住插花地这一管理的真空地带,占用辅道摆摊卖货,降低交通通行效率,影响了其他主体的使用;又如当某一时间段内通过此路段的车辆超过最大限度,产生拥堵情况后,其余车辆也无法通行,会在客观上对道路使用者产生“竞争性”的效果。综上所述,本文认为插花地的道路基础设施属于一种具有高度非排他性和一定竞争性的准公共物品,其本质特征是“公共性”。

三、问题与矛盾:城市化的过度扩张与协同管理的相对滞后

1.快速城市化与土地财政带来的城区扩张

城市化,广义上指一个国家或地区随着社会生产力发展,以农业为主的传统型乡村转向以工业和服务业为主的现代城市的历史过程,其最明显的特征为农村人口转化为城镇非农人口,农村地区转化为城市地区。改革开放以来,我国经济社会持续发展,城市人口规模、占地面积不断扩大,呈现出较快的城市化发展态势。在当前城市化进程加快的背景下,为了适应城市的高速发展,也为了缓解城市人口骤增的压力,新区开发与旧城改造成为城市发展建设的主流。与之同时,城市新建区与老城区之间的裂痕也在逐渐扩大。

自1994年国务院推行城镇住房制度改革以来,房地产商业化特征明显增强,房地产行业成为中国各大城市的支柱产业之一。地方政府为了追求GDP的快速发展,向房地产开发商大量抛售城镇土地,土地出让金以及附着的其他税、费收入更是成为地方政府财政收入的重要来源,“土地财政”的问题十分严重,在人口、产业集聚后不堪重负的老城区,迈向了朝城郊区以及农村地区的无序扩张之路。在城市规模扩张过程中,为了更有效率地进行土地开发,地方政府往往会划定一部分区域,作为城市的功能区并给予特殊的政策优惠,这一部分地区被称为“开发区”。开发区享受着政策红利,加上房地产行业的投资,其市政建设水平通常较高,但与其相邻的老城区却因财力有限等原因建设滞后,开发区“将好处拿走,把包袱扔下”,这也就是插花地“坑”出现的根本原因。

2.道路建设与养护涉及各单位间协调难度大

道路作为一项市政建设的基础设施,属于投资数额巨大、盈利空间极小、养护周期较短的工程项目,从道路规划到落地实施,从修路到养路,涉及众多单位和部门。道路的前期建设以及后期养护,涉及街道办事处、社区和规划、住建、城管等多个部门以及水、电、气、讯等相关单位,各部门责任不清,规划不明,矛盾突出,导致任务堆叠,容易出现推卸责任,甚至无人管理的局面。

同时,插花地“你中有我,我中有你”的形态,导致相关区域的管理权属划分往往不够精确。在粗线条的管理权属划分下,公共服务职责划分陷入零碎化、交叉化,很容易引发城市基层治理过程中的梗阻现象。尤其是针对一些“无利可谋”“费力不讨好”的事务,区划归属地与实际管辖地之间经常出现相互推诿、扯皮,不仅影响治理效率,甚至还会出现“治理真空”地带。道路基础设施建设的复杂性与各相关单位管辖范围重叠、职权划分不清相交织,使得插花地道路基础设施建设处于“建好没人管”的状态,出现问题的风险较大。

3.健康可持续的建设投资模式缺失

与商品房居民楼不同,道路因其“准公共产品”的性质,无法作为盈利性物品进行投资运营,导致地方政府在建设资金筹措和运营维护方面面临着很大的压力。在现有城市化模式下,城市开发区新建公路往往以政府主导为主,通过招标将项目外包给某一工程公司进行建设,相关的费用均由政府承担,附近居住的居民很少会出资修路。并且道路并不存在有偿服务的可能,除政府固定投资外没有其他经济来源,收益无法得到保证,盈利空间小,成为社会资本缺乏投资主动性的重要原因。在道路建设完成后,路灯、下水道井盖、路面标识以及道路损坏后的养护工作,需要大量专业管理人士以及专项资金的投入,但现实中属地政府更多关心的是开发区招商引资与经济建设问题,忽略插花地道路的后期运行维护,相邻的老城区政府也不会主动用财政资金进行管理,导致插花地道路基础设施经常处于毁坏状态,项目的健康可持续发展无从保障。

四、出路与建构:创新管理运营体制,明确多元主体责任

1.完善相关法律法规,明确多元主体职责

在城市化迅速发展的今天,要通过立法等合理方式对老城区与开发区在市政建设方面承担的责任与权力进行清晰划分,及时、合理地调整行政区划,避免“插花地”无人负责的情况发生。“法定职责必须为,法无授权不可为”,解决插花地道路“两不管”问题,建议由各地国土资源部门摸排相关区域,综合全局统一规划、制定系统的整治措施,结合现有道路交通安全法以及行政法等法条,通过上级政府、人大主导相关立法,对各个部门管辖权限与职权范围做出明确规定,明晰各方责任,凝聚各方共识,共同为解决问题贡献力量。

立足插花地道路交通基础设施的准公共物品的“公共性”,要坚持政府作为最大责任主体,统筹安排各项工作,同时必须引入其他治理主体,即构建政府、企业、非政府组织及村民多元共治的内生机制,形成“职责明晰、考核合理”多元共治共享的插花地道路交通基础设施建设管理新机制。

2.创新行政管理体制,高效协调部门联动

基层是社会治理的基础和重心,插花地道路基础设施建设问题的有效解决,离不开各基层政府科学谋划,精准落实。要对原有的行政管理体制进行创新,破除弊病,勇于改革,建立各方协调有序的工作机制,提高工作效率,具体可从以下三个方面进行。

一是强化工作考核导向,依据清单明晰政府职责,将各部门承担职责的履行情况纳入考核范畴,激励干部履职尽职,担当作为,坚决避免因主管干部“躺平”而造成“坑”一直存在的现象;二是改革审批制度,针对插花地道路基础设施建设的现实需要,可以由政府试点推行“一揽子”审批制,由交通局负责协调统筹推进道路规划、建设与养护各项工作的审批以及后续开工、施工、监督以及与企业代表共同验收等工作;三是运用社区居委会等基层力量,动员广大民众参与到道路施工以及养护工作的监督工作,组织群众力量,提升居民自治能力,实现对政府权力的有效监督,打造高校阳光的项目工程。

3.引入新型投资模式,拓宽筹资运营渠道

针对插花地道路基础设施这一准公共物品,政府作为第一责任主体,应当加大专项财政资金的倾斜力度,结合本地城市功能区调整与城市规划实际情况,安排相应的补助资金予以支持。与此同时,要从根本上解决道路基础设施的运营问题,应当积极吸引社会力量、社会资本的投入与参与,形成多方合力。

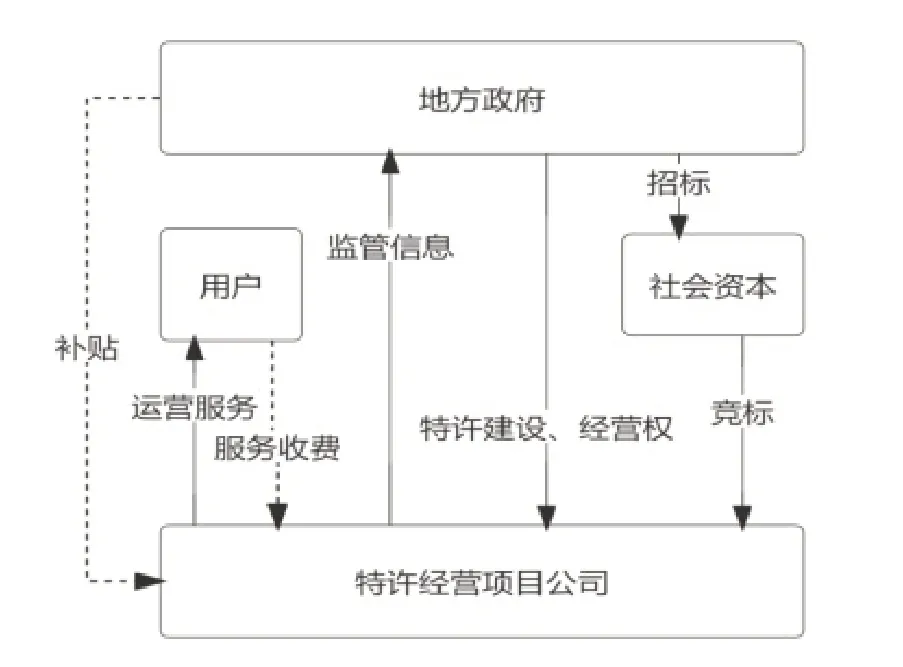

本文认为,在拓宽项目筹资运营渠道方面,可以借鉴近年来在国内较为流行的PPP模式。PPP (Public-Private Partnership)模式是指政府为了提供某种公共物品或服务,吸纳社会资本投入,通过合同等方式来明确双方的权利和义务,形成良好的合作关系,进而推动该公共物品或服务实现的项目建设模式,如图1。

图1 “插花地”基础建设PPP项目关系图

在该模式下,企业与政府是一种互相合作、风险共济的关系,相较于传统政府供给模式,该模式的引入可以增加社会资本的参与程度,一方面,可以有效缓解财政资金不足导致的项目停滞、质量不高等问题,另一方面,通过企业在信息、技术、融资方面的优势,提高项目生产效率。结合插花地道路基础设施建设与养护实际,可以由当地政府牵头,进行公开招标广泛吸纳企业及个人等社会资本的投入,选取具有较高施工资质与信誉的主体,签订合同承包项目。在项目前期建设阶段,可由政府财政基金对施工方进行税费减免、专项补贴等优惠措施,保证前期投入稳定;当项目落地后,可通过征收路边广告牌、公交车站牌广告费等方式进行一定收益与补偿,同时政府应出面联系道路护栏、红绿灯等制造商,加大社会资本融入程度;在项目后续运营与管理阶段,可联系专业施工人员对道路进行定期检查、养护,形成一个政府主导、多方参与、全过程有保障的道路基础设施建设新模式。

五、结语

插花地道路基础设施建设问题的解决,是完善基层治理体系、提升基层治理效能中无法回避的问题,需要多方主体的协同配合与体制机制的创新建设。“些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情”,设计百姓切实利益之事无小事,道路交通事关市容市貌,事关民众出行安全,事关经济社会可持续发展,这就要求地方政府在行政过程中摒弃“无利可谋即不为”“只顾经济忽略其他”的传统落后思想,实事求是,打造适应外部发展变化、结合本地实情具有本地特色的高效管理体系,真正做到为人民服务。