基于空间句法的旧城商业区公共空间修补更新研究

周 慧

随着社会经济的发展转型,城市发展进入了“存量规划”时代。2021年,中国城市规划年会提出了“面向高质量发展的空间治理”主题。年会投稿大数据显示,“城市更新”位列榜首,占总投稿量的11%,且连续5 年成为各界专家学者关注的研究热点[1]。作为重要的城市空间更新类型,城市旧城区的传统商业区通常拥有悠久的历史,是城市商业文化的起源地。许多旧城老商业区的发展受限于资源,在更新改造时如何突破限制,重塑商业区的公共空间,提升老商圈活力,是城市更新中亟待解决的问题。

1 研究现状与背景

规划学界的学者们普遍认为,空间是参与社会治理的一种重要工具,高效并且富有活力的公共空间具有提高公民幸福感、增加社会资本、增强社区凝聚力、促进社会整合的功能[2]。在此背景下,运用一种可以理性、量化分析城市空间的技术方法合理实施更新改造改善城市公共空间,重新赋予城市生机与活力,为城市旧区改造提供一个实用的方法具有十分重要的意义。

国内学者采用多种方法对城市公共空间进行定量研究,除了实地调研、问卷调查等传统方法外,近年来创新运用空间句法、大数据等新型技术手段对公共空间改造更新进行量化研究。例如,陈建华等[3]引入空间句法理论技术,从定量化的角度构建传统村镇使用后评价体系,并根据评价结果的反馈信息对传统村镇公共空间的改造提出相应策略。李晓旭等[4]以旧城中心区城市公共空间为对象,运用空间句法理论,通过软件模拟建立旧城中心区的凸空间量化模型,从空间组织层面对中心区的开敞广场空间、半围合休憩空间和围合广场空间进行软件模拟和现场实测。盛强等[5]基于百度街景时光机和实地调研数据,分析了2015—2020 年北京中心城区7 km2范围胡同区空间治理前后的社区业态变化情况,并应用空间句法模型分析了其分布规律和变化趋势。舒平等[6]通过实地调研与空间句法探索“社会向心空间”产生的根源及影响因素,总结住区“道路可达性”及“空间围合程度”是住区空间结构对“社会向心空间”的客观影响因素,并提出以“社会向心空间”为导向的住区设计新思路。黄晶等[7]分析了人行活动实地计数、空间句法线段地图与百度热力图这3种常见量化分析方法的适用维度,发现这3 种工具在现状分析与设计支持层面的价值,并讨论了量化分析方法为城市既有街区更新提供数据支持的层面。总体来说,空间句法结合大数据的多维度量化分析的范式已成为当今城市、乡村改造的热门技术手段,为本次旧城区公共空间更新研究提供了参考。

2 研究设计

2.1 研究对象

该研究以高峰-石巷口片区为研究对象。高峰-石巷口片区位于南宁市兴宁区,是老商业区重要组成部分。场地周边为南宁市三街两巷历史文化街区、朝阳商圈、兴宁区步行街和中山路美食街。场地内部有南宁市老牌商业批发中心,即和平商场,以及南宁市保存最好的古代建筑,被列为自治区级文物保护单位,即新会书院、解放路小学等,是老南宁城市的发祥地之一,也是南宁市传统商业区,反映老南宁历史文脉的重要街区。

2.2 分析方法

空间句法在对研究公共空间本身拓扑关系的基础上,运用数理量化的方式研究人对空间的认知,有效解释了空间本体与使用之间的关系,并用量化形式精确说明人与使用环境之间的相互影响机制及空间底层逻辑[8-9]。

利用空间句法不仅能探讨空间的逻辑与社会效率之间的复杂关系,还能从不同人群的需求及行为特征角度出发,弥补公共空间评价中量化分析的缺失[9-10]。利用空间句法对场所的空间可达性和可视范围进行测度,通过百度热力图探寻场所活动性与可达性之间的内在关联[11],在旧城区城市公共空间的改造与更新设计中实现分析的多维量化。

使用空间句法的关键在于分割空间[12]。空间划分正确与否对后续量化分析结果的准确性起着决定性作用。常见的空间划分模型有轴线模型、线段模型、视域模型和凸空间模型4 种。

空间可达性和穿行度量化分析主要采用空间句法轴线模型和线段模型,两者都有明确端点的直线去概括空间,将空间结构简化成一些直线。线段模型在轴线模型的基础上增加了长度元素,能精确地体现空间尺度感。在CAD 软件中用最少且最长的直线表示出高峰-石巷口片区的路网,转存为dxf 文件导入Depthmap 软件,通过软件计算出句法变量,用深浅不同表达。

空间可视范围量化分析采用空间句法的视域模型。与可达性分析不同,可视范围的分析目的是解析人们在商业区内行走时可视的对象和视线穿越区域。视域分析的原理是根据人在空间中的活动,倾向于利用视线作为行为的判断标准,体现空间对人的引导作用,因此视域分析需要明确的空间界定[13],第1,在CAD 中对高峰-石巷口片区的平面进行处理,将地块中的建筑物、构筑物、树丛等实体面看作是室内的隔墙,相当于将地块作为一个巨大的室内空间进行分析。第2,将室外公共空间处理成密闭的多边形后,转存为dxf 文件导入Depthmap 软件中进行分析。分析前,需将地块空间网格化,选择一股人流(600 mm)的大小进行点阵的建立。第3,用不同颜色表达地块每个点的句法变量,得出地块空间可视范围分析图。

2.3 研究框架

本次研究为公共空间现状评价和公共空间更新方案评价:第1,在场地模型的基础上,采用空间句法分析南宁市兴宁区高峰路-石巷口片区不同地块的交通可达性和可视范围,结合百度热力图和现场调研得到人群活动的聚集点,将该区域的人行活动数据与公共空间特征进行叠加,得出商业街区公共空间活力研究的有效信息,并为下一步空间修补更新设计提供量化分析支撑。第2,解决当前问题的同时,再次运用空间句法,在路网结构、空间整合度等方面进行方案比对,辅助评价设计方案和决策。

3 结果与分析

3.1 空间可达性分析

可达性体现了公共空间使用的便捷程度,是评价空间活力的重要指标。本研究将可达性分为宏观和微观2 个层面,采用的数据为整合度。整合度的意义在于每一个空间均有一个对应的整合度值来表述其在系统中的便捷程度,以及系统中该空间的可达性、被选择作为出行目的地的可能性以及它与其他空间的集聚或离散程度[14]。

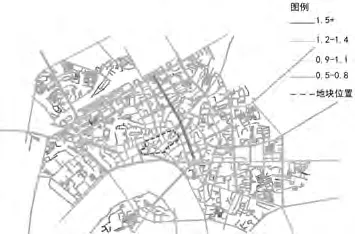

在宏观层面,利用空间句法的轴线模型进行模拟计算,选取高峰-石巷口片区周边约2 km 范围,涵盖整个朝阳商圈,主要考虑外部交通对地块的影响。全局整合度显示了在系统中街道可达性的强弱。从分析结果来看(图1),地块东侧朝阳路整合度值最高(1.67),其次为北侧的人民路(1.35),西侧的水街和南侧的江北大道处于全局整合度中等的区域。这表明该地块外部道路可达性较高,道路之间的连接性较强,更多的外部交通和人流来自地块东侧和北侧。

图1 朝阳商圈片区轴线模型全局整合度分析(来源:作者自绘)

在微观层面,主要探讨地块内部交通路网的步行可达性,因此,利用更为精准的线段模型进行模拟分析。结果显示(图2):全局整合度较高的轴线出现于高峰路,全局整合度最高为48.7;外围的人民路、西关路、解放路的全局整合度适中;而东南侧的新华街及地块内的小断头路处于整合度较低的区域。处于中心位置的高峰路拥有较高整合度,说明地块内高峰路是主要的步行交通中心,对疏散人流起到了重要作用。同时,作为地块内核心的商业活动场所,高峰路两侧汇聚了大量的商业设施,晚上开设了夜市,使调研时对高峰路的认知感受最强。高峰路与人民路之间的小路整合度适中,表明此区域街道之间的连接性较强,街道空间更容易抵达。高峰路与新华街之间均为断头小路,新华街在空间位置上距离高峰路虽近,但可达性却弱于人民路。

图2 高峰-石巷口片区线段模型全局整合度分析(来源:作者自绘)

为了避免边界作用对模拟计算结果的影响,以局部整合度数值来分析小尺度范围内的步行交通情况,从而反映出该范围内的商业次中心。将步行出行范围设定为50、100、200、300、500 m 这5 个等级,在步行尺度下对片区进行分析:当范围在200 m以内时,局部整合度高的区域为小街巷;当范围在200 ~300 m 时,局部整合度高的区域逐步向高峰路转移;当范围约在500 m 时,高峰路和北侧的巷路都具有较高的整合度。结果表明,小范围的步行交通可达性都由小街巷承载,高峰路中部及北侧小巷可达性较高,街道空间的集聚性和公共性强,能形成片区的次中心。南侧的街巷不成系统,无论何种尺度,其整合度都很低,说明该商业区步行体验感不好。

3.2 空间穿行度分析

空间的穿行度体现了某一空间被最短路径穿行的可能性,穿行度越高,说明某一空间吸引穿越交通的潜力越大,通常用选择度来表示。选择度是考察一个空间“出现在最短拓扑路径上的次数”,其意义是表明某空间吸引穿越交通的潜力大小,对道路系统的测评与优化具有一定的价值[15]。

与线段模型的全局整合度相似,高峰路中西段的选择度高(图3),表明高峰路中西段穿越性人流较多。究其原因,主要是高峰路本身为该片区的主要道路,加上中西段有两条巷道与城市主干路人民路相连接,且向西延伸又可连接城市主干路江北大道,在这一片区的路网系统中起到枢纽作用。片区内其他区域全局选择度较低,作为商业区表明其他道路“人气”不够。为了更好地模拟人们步行出行时的选择情况,设定了3 种出行距离,分别为100、200、300 m。结果表明,当范围在100 ~200 m 时,小巷道成为选择度最高的区域,说明在小地块范围内街道尺度适宜,建筑底层一般是中小型商铺,是局部选择度较高的区域。当出行距离超300 m 时,局部选择度与全局选择度非常相似,主街被选择频率较高。可见,高峰-石巷口片区作为商业区,应提高对人流的吸引,在交通路网方面,应在小尺度空间内对巷道进行改造提升。

图3 高峰-石巷口片区线段模型全局选择度分析(来源:作者自绘)

3.3 空间可视性分析

可视性是人类感知空间的主要因素之一,也是影响使用者活动的重要因素之一。人们通常喜欢在高度开放的空间中活动,可视性的提高也会带来更多视线穿越的机会,从而改善人们潜在的选择。因此在商业区中,可见性越好的公共空间,其开敞度也越高,更容易形成人流的积聚点。

从图4 可以看出,外部城市道路交叉口普遍呈深色,说明具有较高的整合度,视域范围开敞,可视性好。其中,西关人民路口颜色最深,说明整合度最高,是现状最佳的可视性节点。人民解放路口次之,西关新华街路口呈深灰色,表明其具有较高的整合度,拥有良好的可视性。这些道路交叉口均属于连接型的节点空间,是高峰-石巷口片区人车混行、交通流量较大的路口,也是高峰-石巷口片区商业步行的主要进出空间。除此之外,整条人民路也具有不错的整合度,说明人民路街道空间视线开敞度较好。但是,该片区内部的高峰路、解放路、新华街及地块内小路总体颜色偏浅,说明这些区域街道空间的可视性差,空间整体开敞度不好,整个商业街区缺乏有效的节点空间。对比前面的可达性分析,发现高峰路交通可达性好但可视性差,说明高峰路作为商业交通要道,承载着大量人流,但开敞度不够,空间的视线穿透弱,封闭性较强,缺乏良好的视野氛围,没有形成错落有致的商业空间,在后续的改造中应该重点考虑。

图4 高峰-石巷口片区空间视域分析图(来源:作者自绘)

3.4 人群聚集点分析

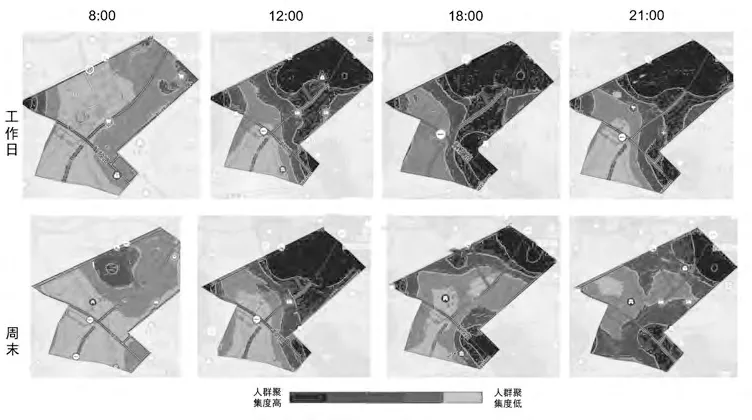

通过百度地图热力图,分别选取工作日和周末的4 个时间节点数据(图5)进行分析,发现高峰-石巷口片区人群集聚点大部分来自东北角,具体为和平商场转角处、裕丰大厦、和平商场西侧的巷路;其次为东南方向,主要是三街两巷商圈的人流,在18:00—21:00 时间段最为密集。最后,西面的解放人民路口在白天也是人流密集区域。在后期的改造中,应注重对上述区域的开放空间进行设计。

图5 人群聚集热力图(来源:网络)

4 问题梳理

4.1 交通便捷性差,路网连接不合理

从高峰-石巷口片区的全局整合度和选择度看,数值高的区域仅限于主街高峰路,其他区域数值都低。这表明该区域内部交通可达性不均匀,穿行度低的区域说明没有更多的路线供出行选择,对局部区域交通引流不利。现场调研发现,这主要是路网连接和局部道路宽度不合理造成的。由于新华街和高峰路缺少街巷联系,商业片区出现较多断头路,限制了商业区的人流活动。此外,从局部选择度来看,在选择度高的区域路网系统没有形成闭环,使某些片区对交通的吸引力弱,导致交通的可达性、便捷性差。

4.2 空间开敞度小,街巷界面单一

从高峰-石巷口片区空间视域分析结果可知,区域内可视范围较好的区域仅为外部道路交叉口,区域内部可视性普遍偏低,没有形成连贯的视线通廊,节点空间视线通透性较差。经调研,内部道路宽度范围1.5 ~3 m,但道路周边均为高层建筑,街巷宽高比小,使空间在视觉体验上较为压抑、昏暗,开敞度不够,同时建筑界面单一,同质化严重。

4.3 开放空间缺失,人群交流体验差

高峰-石巷口片区除了交通便捷性差外,开放空间的缺失也制约了人们的社会活动和公共行为。从人群聚集点的现场调研发现,人与人的交流场景大多为三三两两蹲着或拦路人行道,片区内几乎没有开放空间和街头绿地及景观小品,人们的社会交往活动缺乏承载的场地,周围环境多为脏乱,体验感差迫使人们快速离开,导致商业区留不住人。

5 改造更新方案设计及评价

5.1 改造方案设计

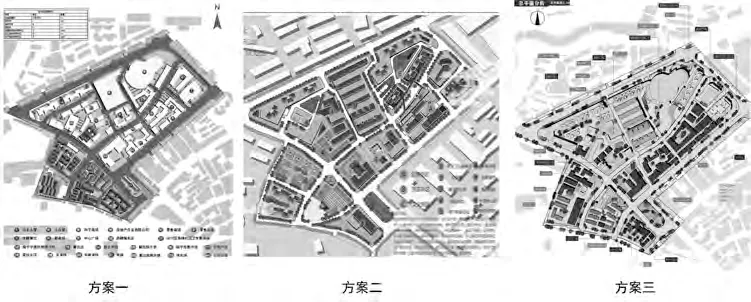

为提升高峰-石巷口老商业区的活力与人气,落实到空间结构调整与街巷整改,重点在以下3 方面:第1,调整高峰-石巷口片区内部路网,打通断头路,使商业区的内部街巷连通,提升片区步行交通可达性。第2,结合街巷尺度提高片区的可视性,利用较好的公共空间开敞度促使人流的驻足停留,提升商业人气。第3,针对不同的主题和使用人群合理设置开放空间,为人们的社会活动提供场所。设计提出了3 个具体的空间改造方案设计(图6)。

图6 高峰-石巷口片区三个空间改造方案总平面图(来源:作者自绘)

1)方案一:第1,西关路西巷向东南方连通新华街,形成“T 型”巷道。第2,将和平商场西侧的巷路从高峰路连通至新华街。第3,取直连通解放路以及解放路小学东侧巷路。第4,打通新华街与解放路,使新华街、解放路、当阳街围合的地块形成休闲绿地。保留了和平商场同时加入立体连廊。第5,在街巷宽高比小的地方采用底部架空或者建筑上层退台的处理手法,在街巷宽高比大的区域采用建筑平面错位的处理手法,使得空间富有层次感,视野开阔,同时也增加了趣味性。

2)方案二:第1,西关路西巷向东南方连通新华街,形成“T 型”巷道。第2,将和平商场西侧的巷路从高峰路连通至新华街。第3,取直连通解放路以及解放路小学东侧巷路。第4,打通新华街与解放路,使新华街、解放路、当阳街围合的地块形成休闲绿地。在这一方案中,同时还对和平商场进行了建筑单体改造,加入立体连廊,形成贸易街区。

3)方案三:第1,将和平商场西侧的巷路从高峰路连通至新华街。第2,将解放路小学东侧的巷路从高峰路连通至新华街。在这一方案中,形成以高峰路为主的鱼骨形路网,能极大改善高峰路与新华街的联系。第3,打通新华街与解放路,使新华街、解放路、当阳街围合的地块形成休闲绿地。第4,在和平商场南侧增加开放空间,形成小集市,通过高峰路街巷尺度变化达到视域开阔的效果。第5,在原有肌理上通过局部重组新增一些较为对内的围合空间,弥补片区缺少交流空间。

5.2 改造方案的句法评价

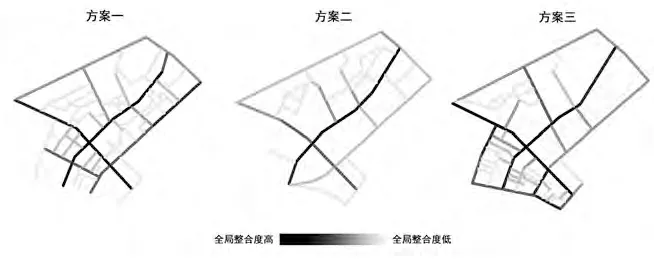

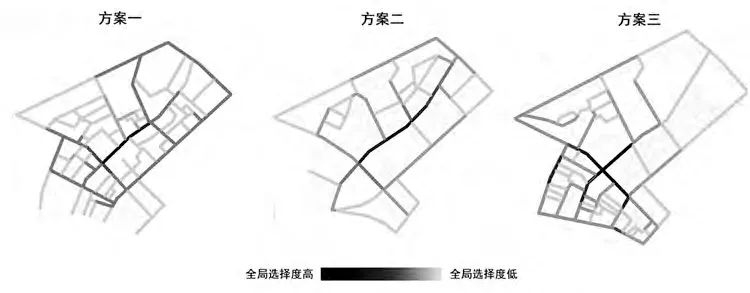

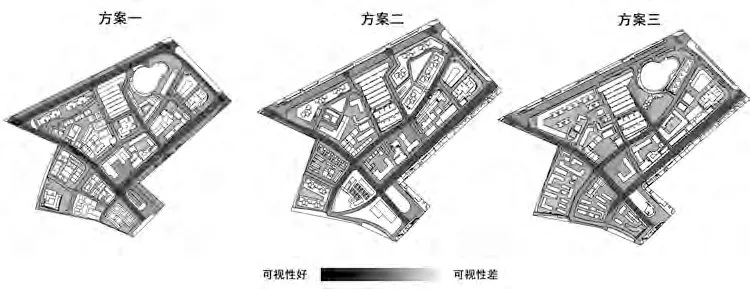

在路网优化方面,3 个方案均有2处主要道路连通了高峰路和新华街,并进一步连通并拓宽地块内巷道。利用空间句法作为评价工具对3 个方案进行评价,结果如图7 ~图9 所示。

图7 3 个改造方案的全局整合度对比(来源:作者自绘)

从全局整合度来看(图7),方案一和方案二的高峰路基本都保持了整合度较高的优势。在相同区域对比两者整合度,方案一均比方案二要高,说明方案一的路网设计做得更好,使空间可达性更高。方案三路网整合度高的区域由原来的高峰路转移到高峰路+解放路,形成“十字交叉”,使片区空间中心转移,或可形成新的商业节点。

从全局选择度来看(图8),方案三在南面石巷口片区采用了“环形路网+横纵街巷”的设计,使该区域的选择度比另外2 个方案略优,区域内能吸引更多的穿行人流。将全局整合度和选择度结合在一起考虑,方案三“南面石巷口片区+解放路+高峰路”将最有可能成为目的地和穿越路径的线段,地块商业价值潜力最大。

图8 3 个改造方案的全局选择度对比(来源:作者自绘)

从视域分析结果可知(图9),方案一在空间可视性上处理得最佳。方案一采用了底部架空、建筑上层退台、建筑平面错位及高架连廊等4 种处理手法设计街巷空间,街巷尺度变化“由小变大”或“由大变小”,富有层次和趣味;方案二仅用了连廊方式及更新建筑立面方式;方案三则通过创造广场、院落等开放空间来提高空间视野的开阔度。在改善空间开敞度方面,方案二和方案三的设计手法略显单一,预期效果不如方案一好。

图9 3 个改造方案的视域分析对比(来源:作者自绘)

6 结语

以南宁市兴宁区高峰-石巷口片区为例,利用空间句法的整合度、选择度、可视范围等量化数值对片区现状进行分析,并提出相应的改进方案,利用空间句法对提出的设计方案进行评价。结果显示,旧城商业区公共空间的可达性与穿行度叠加,可以识别空间集聚程度高低,判断地块的商业价值潜力。可视性可以判断空间的视线焦点及空间开敞度,而结合人群聚集点可挖掘潜在可提升空间。