用胶卷记录红色年代

余驰疆

刘峰

革命摄影家刘峰的许多故事,都静静躺在浙江杭州湘湖边的高帆摄影艺术馆内。上世纪50年代初,高帆与刘峰都是《解放军画报》的初创成员,高帆先后担任副总编辑、总编辑和社长,刘峰则是记者组和编辑组组长。70年过去,二人又以一场展览的形式“重逢”——2023年12月25日,《流影存风——刘峰百年摄影文献展》在高帆摄影艺术馆开幕。

实现这场重逢的人,是中国美术学院中国摄影文献研究所所长高初,他亦是高帆先生之孙。从2008年开始,高初便投身于中国近现代摄影档案的抢救性收集和整理中,其研究范围既有上世纪30年代至80年代的摄影家个案,也有关于这一时期中国摄影的历史全景。长年累月的收集、修复、采访,最终汇聚成“百人百年”系列展览,那些老照片、老画面,得以用全新的面容,向今人讲述革命年代的故事。

在艺术馆二层的办公室里,《环球人物》记者小心翻开刘峰于1943年—1944年记录的葛存村专题剪贴本。这是刘峰人生中的第一个大型专题报道,展现了晋察冀边区一个“新型村庄”的诞生过程。“当时没有人用这么大的篇幅反映过一个典型。”高初对《环球人物》记者说,“刘峰可以说是抗战时期拍一个村庄拍得最多的人。”

那些对准村民的镜头,那些生动直接的画面,以及每张照片下朴实无华的文字,都折射出刘峰作为革命摄影家的底色。高初用三个字形容这种底色:“人民性。”在那个风云际会的时代,刘峰并不是最出名、艺术成就最高的那批革命摄影家,但他是最能代表“从人民中来,到人民中去”的摄影家之一。

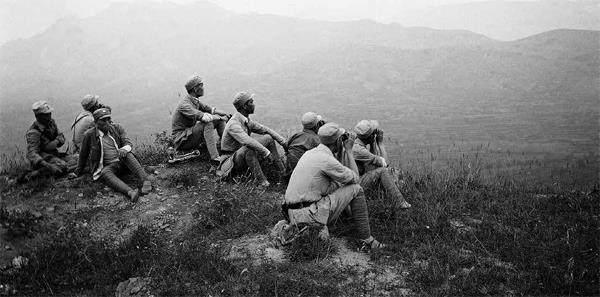

百团大战期间,我军攻打井陉煤矿,杨成武、肖应棠、陈宗坤等指挥员在现场的情况。(1940年 刘峰 / 摄)

八路军打退敌人后继续反击。

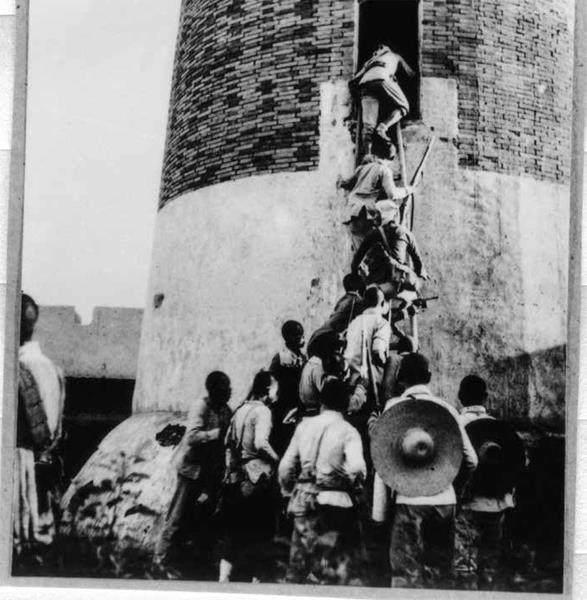

八路军攻克保定北40里之遂城据点。(1944年刘峰/摄)

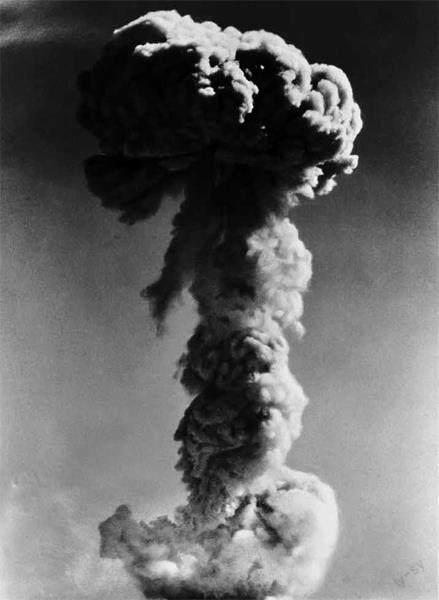

他16岁参加八路军,革命生涯与创作生涯同生同长;他从零基础到拍摄大型专题,在战火中自学、磨练;他从抗日战争拍到解放战争,再拍到新中国建设,留下了葛存村、狼牙山的百姓抗战故事,留下了解放军的战斗身影,也留下了中国第一颗原子弹爆炸成功的历史瞬间……

他用镜头和胶卷,记录下生生不息的人民史诗,记录下激情燃烧的红色年代。

“摄影工作成了鼓舞士气的工具”

对刘峰而言,1939年是改变人生的年份。那一年,他成为一名军人;也是那一年,他第一次接触到照相机。那是八路军摄影工作的初创阶段,设备落后,技术欠缺,刘峰曾在回忆文章中写道:“这是一个新的工作,在广大群众和战士中是没有威信的,战士认为摄影工作只不过是为开大会而设的。”

在晋察冀军区第一军分区(下文简称一分区),刘峰与另外4位同志一起学习摄影,教员是罗光达,“但他只是把照相机上的各种名称说了一两次就被调走了”。5个初小毕业的年轻人只能守着唯一一台相机,每天争论不休地研究,轮流用相机胡乱地拍。1940年,军区又派来了杨国治——他曾与早已成名的摄影家沙飞在军中工作过。“他怎样拍我就跟他怎样拍,他使用多大光圈、速度,我也照他的用法,完全是鹦鹉模仿的方法,道理一点也讲不出来。”刘峰曾这样回忆。不久后,吴印咸的《摄影常识》出版,刘峰他们总算拥有了相对完整的“教材”,吃饭、睡觉都在揣摩、学习。

当时一分区的司令员是杨成武,他高度重视摄影工作,不仅最早成立摄影组用以宣传群众、组织群众,更在物质上给予摄影干事最大支持:打了胜仗,将从敌人手中繳获的相机交予摄影组,黄土岭战斗、百团大战等结束后,设备增加至3台;缺少耗材,便由侦察员冒着生命危险,把买到的胶卷装在盛酱菜的小篓里运回边区。由此,一分区的摄影工作才逐步开展起来。

1943年,刘峰随团在狼牙山地区反“扫荡”,由于缺乏战斗经验,初期只拍到一些指挥员的活动。直到一次伏击战,他完全抛开顾虑。“当时我这样想:为什么战士们都不害怕,单单自己害怕呢?我要用不怕死的精神,鼓起劲儿来拍英勇战斗的镜头。”刘峰紧紧跟着连长、战士,启动、卧倒、按快门……终于,刘峰完成了人生第一次战场和创作上的双重冲锋。

从此,每次大小战斗刘峰都会参加,为一分区留下了许多珍贵的战斗画面。“经过这样一个过程,不但锻炼了自己,也让摄影工作的威信大大提高。开始每个连都不愿叫我跟他们去打仗,后来几个连都争着要我随行,战士们见了我常常这样喊:刘照相的,跟我们一起打仗去吧!”

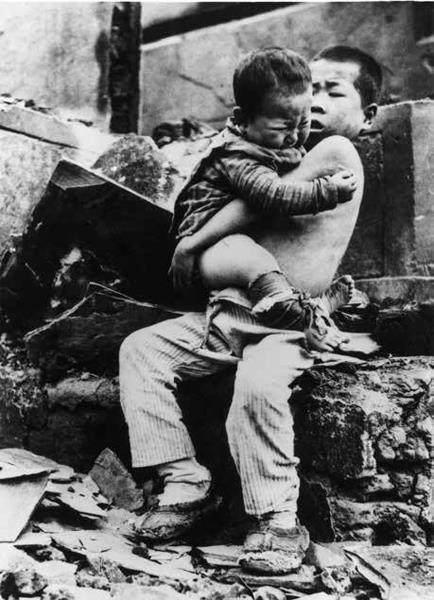

《救救孩子》(1943年 刘峰 / 摄)

一次,在反“扫荡”的危险战斗中,有战士说:“这次战死了也光荣,照相的同志把我们战斗的情景都照下来了!”刘峰越发意识到摄影工作与创作的价值所在。

从抗日战争时的一分区,到解放战争时的晋察冀军区六旅、察哈尔军区、晋察冀二纵队,刘峰先后奔赴绥远战役、古北口保卫战等战场,后又参加保南、保北、正太等战役,拍摄了大量战争场面。他对摄影在革命中的重要性也有了新的认识。1947年,刘峰在晋察冀二纵队工作时,条件艰苦,常用老乡看园子的茅草房做暗房,拿被子代替暗房用的门和窗帘,用香火代替红灯,饭碗代替冲洗盘。他随身携带显影药和一块玻璃,保证随时随地冲洗照片。条件允许时,他做相片展映,不允许时便采用叠合式的册子,从口袋里拿出来给战士和群众看。往往,展映工作在夜间进行,战士和群众便会打着提灯,或是燃着用麻秆做成的火把来看。

“一时间,摄影工作成了鼓舞士气的工具,所以在战斗时,很多团首长都争着要我们去。”刘峰曾这样回忆。

“面向土地、面向生活、面向人民”

刘峰创作的起点是战地摄影,而丰富其创作光谱的则是他对土地、对群众生活的记录。他的镜头里,有1943年日军对狼牙山进行“扫荡”“清剿”后的村庄画面,揭露了日寇惨无人道的暴行。他在抗战时期的代表作之一《救救孩子》,便以惨败屋舍为背景,两个孩子一哭一悲,既是对战火中家园破灭的悲痛,也是对日军暴行的控诉。

他的镜头里,也有中国人在中国共产党的领导下团结拼搏的振奋。1943年底和1944年秋,刘峰两次穿过敌人的封锁线来到葛存村,拍摄50余张照片,完成了《葛存村——晋察冀新型的村庄》专题报道,讲述村庄如何发动全村男女老少开展生产互助,连续两年实现“耕一余一”的故事。

“劉峰通过镜头,展现了一个村庄的模范性,恰恰也就是晋察冀边区的模范性。”高初对《环球人物》记者说,“通过一个村庄发生的革命,折射了这个国家发生的革命。这个专题的背后,意味着人心扎下根来了,人被调动起来了,这里的一切都是我们革命内在的一部分。”在这组作品里,刘峰深入劳动现场,以纪实手法,将村庄百姓的生活展现出来。“这样一组作品,也许不能打动那些社会名流,但是一定能打动村民和战士。”高初说,“面向土地,面向生活,面向人民,刘峰做到了。”

更为重要的是,在刘峰的镜头里,还有国家从战乱走向胜利,从衰弱走向复兴的叙事。1945年,他记录下我军抗日战争胜利后夺取的第一座大城市张家口的全新面貌:有部队战斗、训练、文化学习的日常,也有土地改革、国大选举、新政府成立救济站的过程……

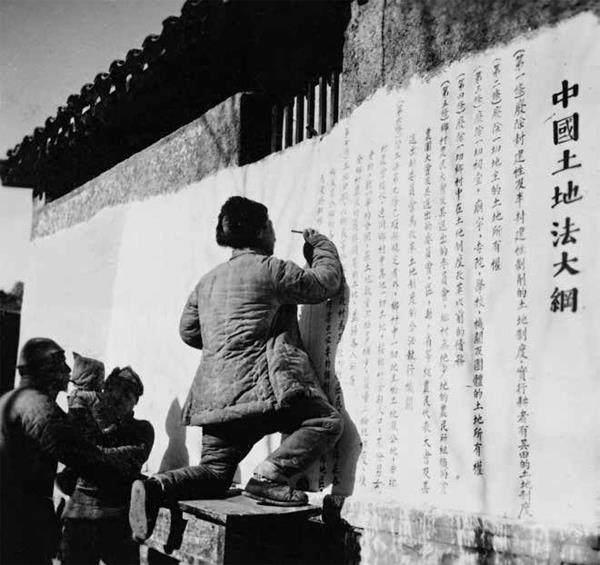

《书写土地法大纲 》( 1947年 刘峰 / 摄)

1947年底,刘峰又作为《晋察冀画报》记者,拍摄了大量反映河北保定易家庄土改的照片,专题讲述了土改给村庄带来的翻天覆地的变化,其中包括他的又一张代表作——《书写土地法大纲》。在这组专题中,刘峰创新性地以妇女焦守芝为主线人物,通过她的个人故事,勾勒出一座村庄的土改之路。

1949年,中华人民共和国成立,刘峰参与到《解放军画报》的筹备工作中,并在1950年成为《解放军画报》的摄影记者。此后30年,他8次参加国庆阅兵活动,为叶剑英拍摄“元帅肖像”;他重走长征路,重回狼牙山,不断创作新的时代主题;他从未停下前行的脚步,在颠簸舰艇上拍摄海军滩头爆破演习,在上海采访、拍摄大量纺织女工……1964年,《解放军画报》成立负责拍摄“两弹”试验工作的机动组,刘峰担任组长,拍摄了我国第一颗原子弹爆炸成功的画面。

1979年2月,刘峰因病离世,被中国人民解放军总政治部授予革命烈士荣誉称号。他留下的大量珍贵摄影作品,留存于军事资料中,被中国照片档案馆收藏。刘峰生前写过不少创作生涯的回顾文章,其中一篇名为《一个仍未毕业的学生》,他一生都在自省不足、渴求学习;而在摄影工作论述中,他又写道:“不与人民一起生活,怎能谈到深入生活呢?”

他的镜头与目光,始终望向土地和人民;他用40年的摄影生涯,书写着纯粹、朴实又坚定的家国情怀。

“在我们的革命历程中,艺术是如此重要”

时至今日,人们追忆刘峰,既是在缅怀一位为人民创作的摄影家,也是在回望那段独属于中国的文艺记忆、革命之旅。

刘峰身处的时代,正是文艺深深影响中国革命的时代:吴印咸、沙飞、郑景康、徐肖冰……一位位影像大家投身革命创作,不仅大大推动了革命的宣传、组织和动员工作,更为中国革命史留下了珍贵的画面。

我国第一颗原子弹爆炸成功。(1964年 刘峰 / 摄)

“在20世纪,在我们的革命历程中,艺术是如此重要;在中国共产党的发展历程中,文艺工作的重要性同样不言而喻。”高初说。

在文化生活水平有限、影像技术有限的时代,摄影更成为中国革命艺术中举足轻重的一部分。上世纪30年代起,红色摄影在中国大地上如星星之火,摄影家们在中国共产党的领导下实现了创作理念上的殊途同归。在延安,吴印咸等摄影师在物资极为匮乏的情况下,突破国民党封锁拍电影、拍照片,向中外真实地介绍中国共产党领导下的抗日救国事业:他奔赴前线拍摄了白求恩在烽火中抢救八路军伤员的电影和《白求恩大夫》这幅摄影名作;他撰写的《摄影常识》一书,是解放区编辑出版的第一部摄影教科书;他在延安宝塔山下、在延河边,举办了第一期摄影训练班,为全党全军输送了大量摄影人才。

在晋察冀边区,沙飞与战友们在河北石家庄平山县碾盘沟村创办《晋察冀画报》,创刊号印数达1000本,刊登150多张照片。创刊号上,时任晋察冀军区司令员聂荣臻亲笔题词:“五年的抗战,晋察冀的人们究竟做了些什么?一切活生生的事实都显露在这小小的画刊里:它告诉了全国同胞,他们在敌后是如何的坚决英勇保卫着自己的祖国;同时也告诉了全世界的正义人士,他们在东方在如何的艰难困苦中抵抗着日本强盗!”

同时,沙飞和石少华等人以开办摄影训练队的方法大量培训人员,晋察冀军区和冀中军区先后开办了9期不同形式的摄影训练队,课程设置除新闻摄影、暗室技术外,还设有政治学习、文艺理论、美术等辅助课程,毕业学员达200余人。这些摄影新生日后逐步成长为中国革命战争摄影事业的中坚力量。

在当时红色摄影的版图上,既有吴印咸、沙飞等早已成名的摄影大家,也有许许多多如刘峰一般从零基础开始的宣传干事——光影如同一条纽带,串联起无数文艺工作者的爱国之心和革命热情。

1942年,中共中央召开延安文艺座谈会,毛泽东主席在会上就文艺工作发表讲话,明确了文艺工作必须坚守人民立场,对新中国的文艺事业发展产生了深远的影响。会议结束后,毛主席招呼全体代表去室外合影,时任八路军总政治部延安电影团负责人的吴印咸拍下了一张珍贵的延安文艺座谈会代表合影。

几十年后,黑白照片已成为过去,但那段红色记忆,那份革命激情,依然振奋人心。

人物简介:刘峰(1923年—1979年),原名刘彩峰,河北省新城县(今高碑店市)人。1939年6月参加八路军,同年11月开始在晋察冀军区第一军分区政治部任摄影员、摄影干事,1950年后就职于《解放军画报》,曾任编辑组长。他用镜头为革命宣传和军队建设作出卓著贡献,去世后被总政授予革命烈士荣誉称号。