大蒜种质资源的综合评价及聚类分析

吴珍,董新玉,张亚春,李树锋,陈国发,邓浪,周杉,张顺仁

(1.大理州农业科学推广研究院经济作物研究所,大理宾川,671600;2.云南农业职业技术学院)

大蒜(Allium sativumL.)为百合科葱属二年生辛香料植物,原产于亚洲西部,是一种重要的蔬菜、香料和药用作物。 我国大蒜种质资源较丰富,在世界上的栽培面积最大, 约占全球大蒜种植面积的85%以上,总生产量和出口量均居世界第一[1~3]。 资源评价是种质资源有效利用的前提。种质资源表型性状的评价相对分子评价更直接,是农艺性状描述和鉴定最基本的方法和途径, 具有不可替代性,广泛应用于核心种质构建和资源分类[4,5]。 李菊等[6]基于6 个重要农艺性状对四川省的81 份大蒜种质资源表型进行评价,结果表明6 个农艺性状可综合为3 个主成分,81 份大蒜划分为4 个类群, 为四川地区大蒜育种及栽培提供理论依据和科学指导。冯翠等[7]对国内21 份大蒜种质资源农艺性状进行综合评价及适应性鉴定,结果显示大蒜具有丰富的遗传多样性,主要农艺性状间相关性较强,且存在一定的差异性。 孔素萍等[8]对国内78 份大蒜资源主要农艺性状的变异特征进行分析, 明确了大蒜农艺性状间多存在极显著相关关系, 决定大蒜蒜薹和鳞茎产量形成的关键农艺性状显著不同, 除蒜薹和鳞茎自身性状外,以较高株型大蒜的蒜薹产量较高,以较粗株型大蒜的鳞茎产量较高。 王薇薇等[9]对12 个大蒜品种的23 个数量性状进行分析综合评价及聚类分析, 将12 个大蒜品种分为了头蒜蒜薹兼用型、头蒜型、青蒜型品种。 郭凤领等[10]对湖北省38 份大蒜种质资源的主要农艺性状与大蒜素含量进行关联分析,通过大蒜产量及大蒜素含量多个因子综合评价,筛选出较好的育种材料9 份。 大理州常年大蒜种植面积约1.33 万hm2, 随着四川、河南、山东等地蒜种的不断涌入,大蒜品种呈多样化,存在主栽品种多年未更新,种性退化等问题。 本研究收集引进11 份大蒜种质资源, 对其株高、 假茎长、假茎直径、叶长、叶宽和单头鳞茎质量等15 个农艺性状进行调查,运用主成分分析和聚类分析等多种分析方法进行综合评价,对所收集的大蒜种质个体进行评价、分类,以便全面了解大蒜种质资源特性,以期为大理州大蒜育种及栽培提供理论依据和科学指导。

1 材料与方法

1.1 供试材料

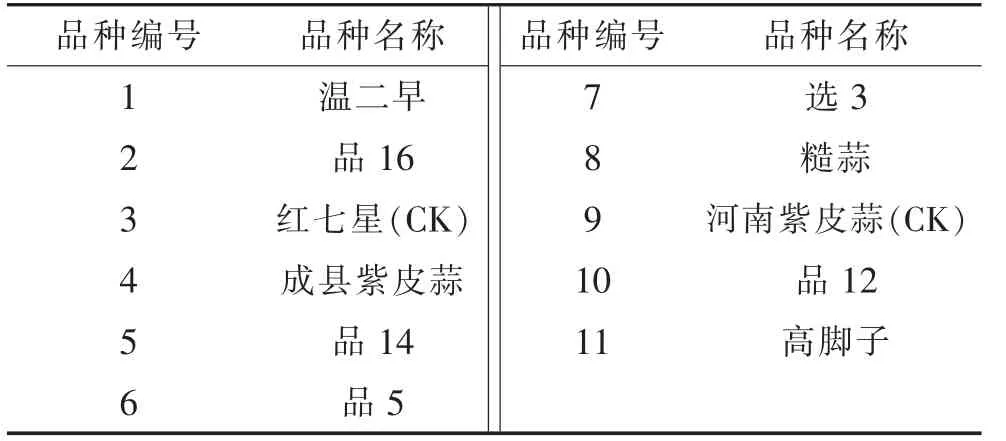

供试材料为大理州农业科学推广研究院经济作物研究所蔬菜室收集并保存的大蒜种质资源,共11 份(表1)。

表1 供试材料

1.2 试验方法

试验材料于2020 年9 月14 日在云南省大理州祥云县禾甸镇集盛种植庄园农户种植田种植。种植株行距8 cm×11 cm,每行播种16 株,覆土厚度统一为4.0 cm,每个品种种植1 个小区,小区面积44.6 m2,小区按照随机区组排列,按一般蒜田常规管理。调查性状:株高(X1,cm)、假茎长(X2,cm)、假茎直径(X3,cm)、最大叶长(X4,cm)、最大叶宽(X5,cm)、叶数(X6,片)、薹茎上部粗(X7,mm)、薹茎下部粗(X8,mm)、薹长(X9,cm)、鳞芽数(X10,cm)、鳞 芽纵径(X11,cm)、鳞 芽 横 径(X12,cm)、单 头 鳞 茎 质 量(X13,g)、瓣蒜纵径(X14,cm)、瓣蒜横径(X15,cm)。 相关技术和标准参考李锡香[11]《大蒜种质资源描述规范和数据标准》进行数据收集,每个试验小区随机采集大蒜10 株,在鳞茎膨大前期对株高、假茎长、假茎直径、最大叶长等农艺性状进行调查;在蒜薹伸长期调查蒜薹性状;在鳞茎收获期调查鳞茎性状。

1.3 数据处理方法

采用Excel 及SPSS 20.0 软件处理数据。

2 结果与分析

2.1 大蒜各数量性状的变异性分析

从11 份大蒜品种的15 个数量性状的变化幅度和变异系数(表2)看,株高(X1)、假茎长(X2)、假茎直径(X3)、最大叶长(X4)、最大叶宽(X5)、叶数(X6)、薹长(X9)、鳞芽纵径(X11)、鳞芽横径(X12)、瓣蒜纵径(X14)的变异程度都很小,在20%以内,表明11份大蒜品种间这些性状的差异不大。 鳞芽横径(X12)的变异系数最小为11%,变幅为3.39~6.16 cm,平均值为4.98 cm,其中糙蒜的鳞芽横径最大;株高(X1)和瓣蒜纵径(X14)的变异系数均为13%,株高(X1)的变幅在52.00~94.00 cm,平均值70.32 cm,其中成县紫皮蒜的株高最高;瓣蒜纵径(X14)变幅1.85~3.65 cm,平均值为2.84 cm, 其中成县紫皮蒜的瓣蒜纵径最大;薹茎下部粗(X8)的变异系数较大为35%,变幅为0.53~8.80 mm,平均值为5.57 mm,其中选3的薹茎下部直径最大; 鳞芽数(X10) 的变异系数为23%,变幅为5.00~16.00 个,平均值为10.49 个,其中成县紫皮蒜、品14、选3 的鳞芽数最多;单头鳞茎质量(X13)的变异系数为29%,变幅为18.57~87.48 g,平均值为53.05 g,其中温二早的单头鳞茎质量最大,品14 的单头鳞茎质量最小。

2.2 主成分分析

对11 份大蒜种质资源的15 个农艺数量性状进行主成分分析(表3),其中前5 个主成分的特征值均大于1,累计贡献率达到76.47%,这5 个主成分包含的要素信息量可基本反映15 个农艺数量性状的主要信息。 第1 主成分的特征值为3.859,贡献率达到25.73%,根据向量间的关系,可看出最大叶长(X4:0.742)、最大叶宽(X5:0.608)、鳞芽纵径(X11:0.638)、鳞芽横径(X12:0.752)、单头鳞茎质量(X13:0.785)具有较高的因子载荷,这5 个因子主要为鳞芽和叶片相关因子,可认为第1 主成分为鳞芽因子和叶片因子,是蒜头选育的关键因子,因此在蒜头品种选育时,叶片长度、叶片宽度、鳞芽纵径、鳞芽横径、单头鳞茎质量是首选的性状特征。 第2 主成分特征值为3.011, 贡献率为20.07%,株高(X1:0.536)、假茎长(X2:0.510)、 薹 茎 上 部 粗(X7:0.772)、 薹茎下部粗(X8:0.770)、鳞芽数(X10:0.745)具有较高的因子载荷, 这5 个因子主要为蒜薹相关因子, 可认为第2 主成分为蒜薹因子, 是蒜薹选育的关键因子, 因此在蒜薹品种选育时,株高、假茎长、薹茎上部粗、薹茎下部粗、鳞芽数是首选的性状特征。第3 主成分的特征值为1.671,贡献率达到11.14%,根据向量间的关系, 可以看出鳞芽纵径(X11:0.477)、鳞芽横径(X12:0.544)、单头鳞茎质量(X13:0.501)具有较高的因子载荷, 这3 个因子主要为鳞芽相关因子, 可认为第3 主成分为鳞芽因子,是蒜头选育的关键因子,进一步证明了鳞芽纵径、鳞芽横径、单头鳞茎质量是蒜头品种选育时首选的性状特征。第4 主成分的特征值为1.620,贡献率达到10.80%,根据向量间的关系,可看出蒜瓣纵径(X14:0.680)、蒜瓣横径(X15:0.571)具有较高的因子载荷,这2 个因子主要为鳞茎相关因子,可以认为第4 主成分为鳞茎因子,是蒜头选育的关键因子,因此在蒜头品种选育时,蒜瓣纵径、蒜瓣横径是第二重要的性状特征。第5 主成分的特征值为1.308, 贡献率达到8.72%, 根据向量间的关系,可以看出蒜瓣纵径(X14:0.403)、蒜瓣横径(X15:0.514)具有较高的因子载荷,这2 个因子主要为鳞茎相关因子,可认为第5 主成分为鳞茎因子,是蒜头选育的关键因子,进一步证明了蒜瓣纵径、蒜瓣横径是蒜头品种选育时第二重要的性状特征。

表3 大蒜各性状前5 个主成分荷载及方差解释

2.3 聚类分析

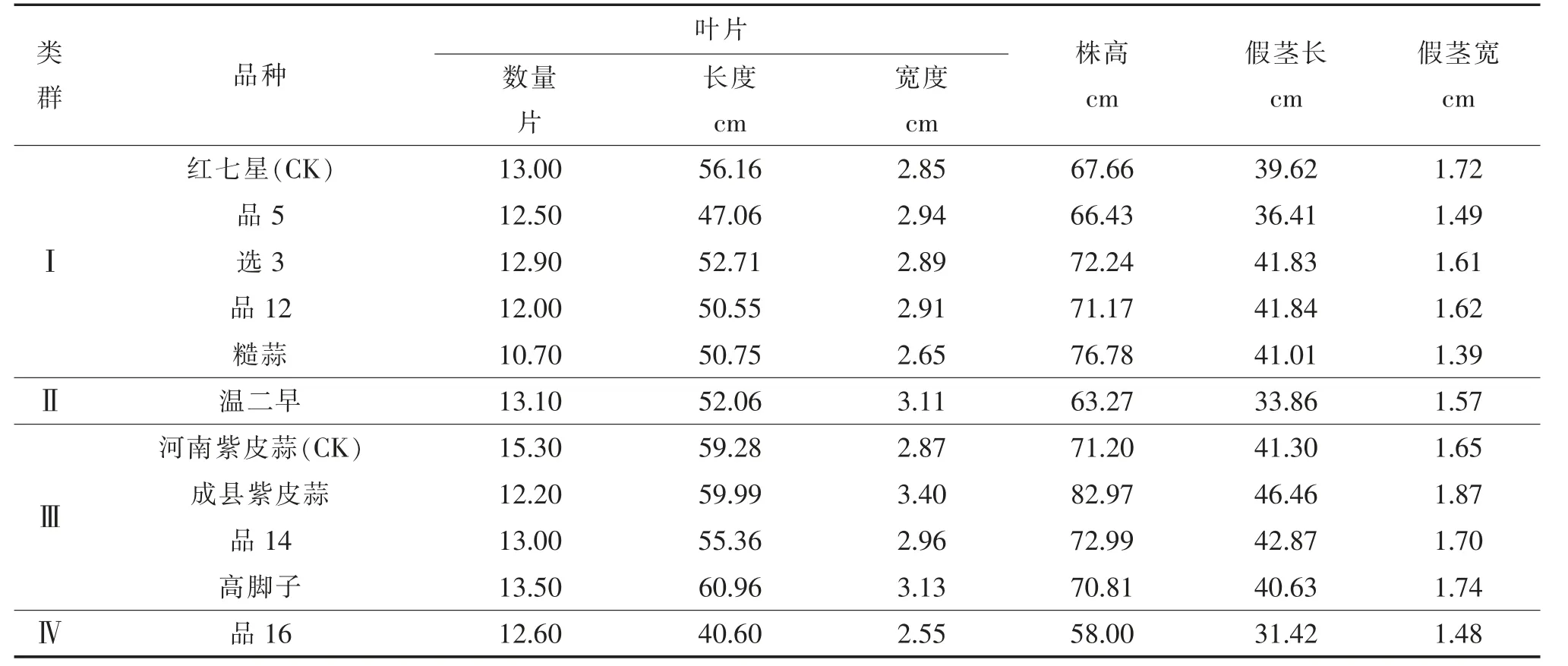

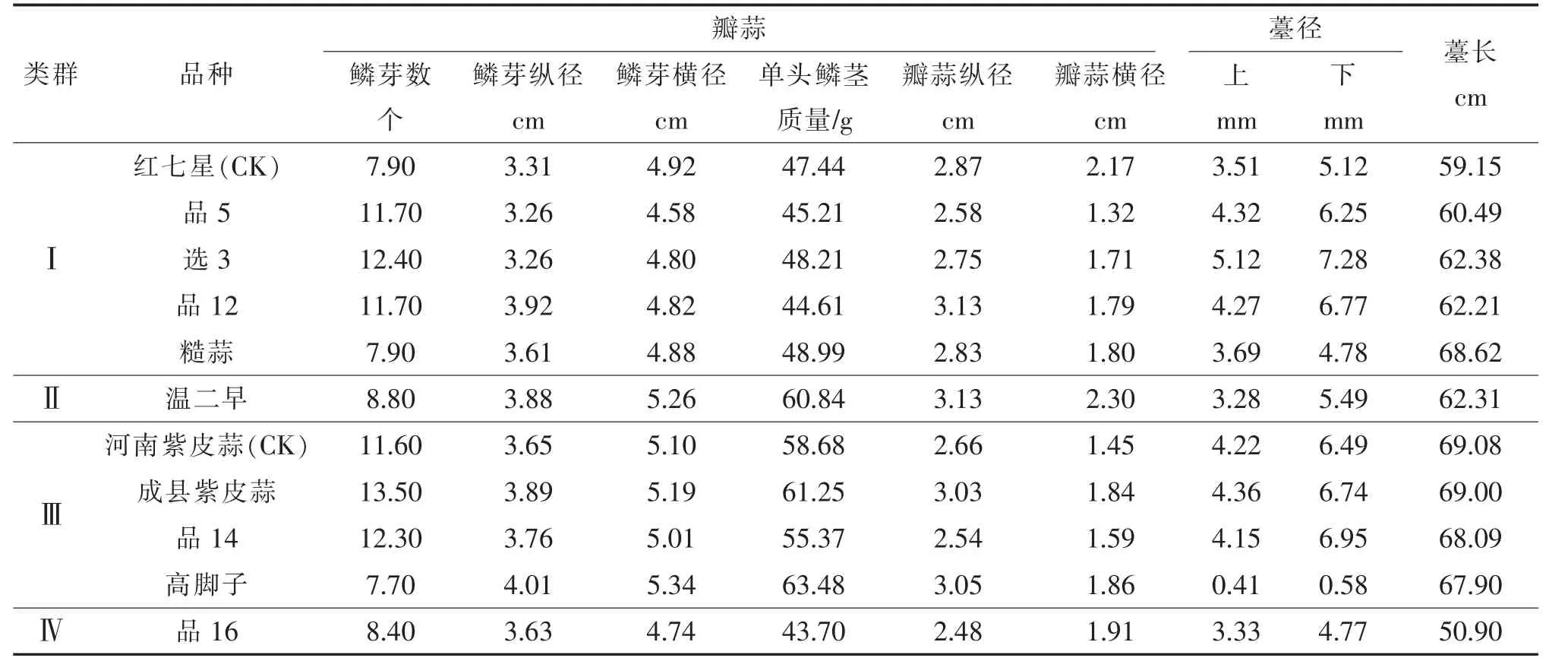

以供试材料的15 个数量性状为依据, 在欧氏距离水平上进行系统聚类分析,由图1 可知,11 个品种资源可划分为4 个类群。 第Ⅰ类包括红七星、品5、选3、糙蒜、品12;第Ⅱ类包括温二早;第Ⅲ类包括成县紫皮蒜、品14、河南紫皮蒜、高脚子;第Ⅳ类包括品16。

图1 使用平均联接(组间)的树状图

由表4 可知,第Ⅰ类群的5 份大蒜资源的整体平均薹茎上部粗和薹茎下部粗最粗,鳞芽数、鳞芽横径、鳞芽纵径、 单头鳞茎质量、瓣蒜纵径、蒜瓣横径均在中上,可见第Ⅰ类群植株的蒜头产量综合较高,适宜作为头蒜品种种植(红七星、品5、选3、糙蒜、品12)。 第Ⅱ类群的1 份大蒜资源的整体平均最大叶宽最宽,鳞芽纵径最大, 鳞芽横径最大,单头鳞茎质量最大,瓣蒜纵径和瓣蒜横径最大,薹茎上部粗最小,薹茎下部粗和薹长居中,可见第Ⅱ类群植株蒜头大且产量高,蒜薹产量较高,适宜作为薹蒜和头蒜两用品种种植(温二早)。第Ⅲ类群的4 份大蒜资源的整体平均株高最大,假茎长最大,假茎直径最大,最大叶长最长, 叶片数量最多,薹长最长, 鳞芽数最多,可见第Ⅲ类群植株生长健壮,蒜薹产量高,适宜作为蒜薹品种种植 (成县紫皮蒜、品14、河南紫皮蒜、高脚子)。第Ⅳ类群的1 份大蒜资源的整体平均株高、 假茎长、假茎直径、最大叶长、最大叶宽均最小,适宜密植;薹茎下部粗最小,薹长最短,鳞芽数最少,鳞芽横径最小,单头鳞茎质量最小,瓣蒜纵径最小,叶片数量、薹茎上部粗、鳞芽纵径、瓣蒜横径居中,可见第Ⅳ类群植株生长势弱, 适宜作为青蒜品种种植(品16)。

表4 各类群大蒜资源15 个农艺性状的平均值及变异幅度

2.4 基于聚类分析同类群大蒜品种的性状差异分析

由表5、6 可知, 第Ⅰ类群的5 份头蒜品种中,糙蒜株高明显高于红七星和品5,糙蒜和红七星的鳞芽数、鳞芽纵径、鳞芽横径、单头鳞茎质量、瓣蒜纵径无明显差异,品5 的叶片长度与品12、糙蒜无明显差异,各品种间叶片宽度、鳞芽横径、单头鳞茎质量无明显差异。结合主成分分析中鳞芽因子和叶片因子是蒜头选育的关键因子,表明糙蒜可作为头蒜品种储备。第Ⅱ类群的薹蒜和头蒜两用大蒜品种温二早与其他10 个大蒜品种的多个主要农艺性状存在重叠且无明显差异,进一步验证了温二早适宜作为薹蒜和头蒜两用品种种植。第Ⅲ类群的4 份蒜薹品种中, 成县紫皮蒜的株高明显高于其他品种,成县紫皮蒜的假茎长、鳞芽数明显高于河南紫皮蒜和高脚子,成县紫皮蒜和高脚子的瓣蒜纵径明显高于河南紫皮蒜和品14, 高脚子的鳞芽纵径明显高于河南紫皮蒜。各品种间叶片宽度、鳞芽横径、单头鳞茎质量、薹长无明显差异。在性状差异分析中,在株高等性状方面成县紫皮蒜表现出较好的优势,本试验薹长无差异的原因可能是大田采收误差导致。建议在下一步的试验中重点关注成县紫皮蒜,以期筛选出优良的薹蒜品种。 第Ⅳ类群的青蒜品种品16 在叶片长度、叶片宽度、株高、假茎长等农艺性状方面都明显低于其他10 个品种, 进一步证明了品16 植株生长势弱,适宜密植,可作为青蒜品种种植。

表5 各类群大蒜品种间农艺性状差异分析

表6 各类群大蒜品种间经济性状差异分析

3 结论与讨论

近年来,通过多元统计分析方法把收集的区域性资源进行整理与评价,在种质资源评价和遗传育种工作中得到广泛的应用[12,13]。 本试验对收集引进的11 份大蒜资源的15 个农艺数量性状进行遗传多样性分析, 结果表明,15 个农艺数量性状存在广泛的变异性, 变异系数范围为11%~36%, 均值为19.6%,其中瓣蒜横径的变异系数最大为36%,鳞芽横径的变异系数最小为11%,反映了不同种质材料数量性状间存在一定差异, 具有丰富的遗传多样性,与何巧芸等[13]的研究结果一致,可为大蒜种质资源品种鉴定综合评价和筛选提供参考。

对15 种农艺数量性状进行主成分分析, 根据特征向量值和累计贡献率简化为5 个主成分,累计贡献率为76.47%,代表了11 份大蒜种质资源的绝大部分性状信息。第1 主成分为鳞芽因子和叶片因子;第3 主成分为鳞芽因子;第4 和第5 主成分为鳞茎因子,均为蒜头选育的关键因子。 第2 主成分为蒜薹相关因子,是蒜薹选育的关键因子。 何巧芸等[13]在南方地区将195 份引进大蒜种质资源分为2个主成分,第1 主成分为鳞茎因子,第2 主成分为鳞芽因子。 都真真等[14]在北方地区将228 份引进大蒜种质资源分为3 个主成分,第1 主成分为鳞茎因子,第2 主成分为高度因子,第3 主成分为株型因子。与本试验结果不一致的原因可能是大蒜种质资源材料的不同,地区环境的影响,栽培条件不一致。

聚类分析将11 份大蒜种质资源分为4 个类群,第Ⅰ类群的5 份大蒜资源(红七星、品5、选3、糙蒜、品12)的蒜头产量综合较高,适宜作为头蒜品种种植。第Ⅱ类群的1 份大蒜资源(温二早)蒜头大且产量高,蒜薹产量较高,适宜作为薹蒜和头蒜两用品种种植。 第Ⅲ类群的4 份大蒜资源(成县紫皮蒜、品14、河南紫皮蒜、高脚子)植株生长健壮,蒜薹产量高,适宜作为薹蒜品种种植。 第Ⅳ类群的1 份大蒜资源(品16)植株生长势弱,适宜作为青蒜品种种植。

基于聚类分析同类群大蒜品种的性状差异,进一步表明,与本地主栽品种进行对比,第Ⅰ类群的糙蒜可考虑作为头蒜品种储备。第Ⅱ类群的温二早考虑作为薹蒜和头蒜两用品种种植。第Ⅲ类群的成县紫皮蒜可考虑作为蒜薹品种储备。第Ⅳ类群的青蒜品种品16 可考虑作为青蒜品种种植。

——如意、半如意、将军帽、金螺、金夏