SECI理论视域下的情境化教学设计

王繁斌 王世存

一、SECI理论主要内容

20世纪末,野中郁次郎与竹内弘高于《创新求胜》一书中首次提出了SECI理论。在SECI理论中,知识被划分为显性知识和隐性知识、揭示了这2种知识之间相互转化与作用的过程,并认为这种过程是知识创造的主要途径——即个体若要习得新知识,需要在预设好的情境中进行探索,使知识在头脑中完成理解与迁移并将知识运用在新的情境中。

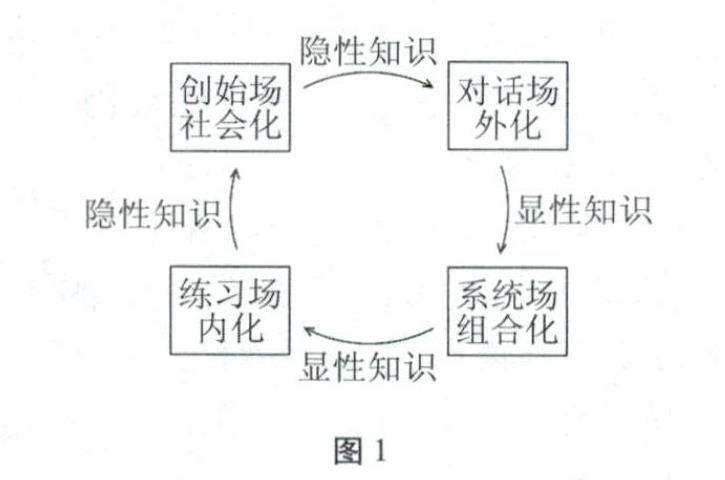

SECI理论提出的知识转化模式包括“社会化(Socialization)”“外化(Extemalization)”“组合化(Combination)”“内化(Internalization)”4个连续的过程。4个模式分别代表着4类知识的转化过程。这4个阶段紧密联系并相互促进,呈现出螺旋式上升的发展状态,动态体现出知识的创生与增长。

二、基于SECI理论的情境化教学环节

情境化教学是指教学过程中教师有目的地引入或创设以形象为主体的具体场景,使学生得到一定的体验,从而有助于学生理解教材,同时使学生的心理机能得到发展的教学方法。

SECI理论作为一种表现知识螺旋上升的动态发展状态的理论,在其上升过程中不仅有着纵向的提高拓展,更有着横向的升高。而作为知识创造与使用的场所,SECI理论强调特定的“场”,上述任意一种知识的转化过程,均离不开“场”的作用——即情境的支持。在SECI理论模型中则将其划分为创始场、对话场、系统场和练习场,于是把基于SECI理论的情境化教学分为如图1所示的4个阶段。

1.建构隐性知识向隐性知识转化的创始场

隐性知识向隐性知识转化的创始场是知识创造的出发点,隶属于社会化阶段。在创始场中,教师与学生、学生与学生之间互相表达感觉、情绪与心态,进而完成知识的第一阶段的转化。教师作为课堂的主导者,在此阶段中需要培养良好的师生关系与班级氛围,激发学生的热情,使“场”中的隐性知识更为容易地进行转化——即学生在具体情境中通过观察、体验,从而将日常生活中的真实事例转化为自己的经验与知识。

2.建构隐性知识向显性知识转化的对话场

对话场隶属于外化阶段,是一个用显性化的概念和语言明晰表达隐性知识的过程。而在该过程中,既需要个体通过图像与文字等一定方式将自身的隐性知识明晰化,也需要个体与他人交流,通过感受其他人的思想与行为来将知识表征出来。在具体情境中,教师需要引领学生在预设的情境中进行探究与讨论,使学生借助文字、图像以及模型等工具将头脑中的知识表达出来。在这个过程中,由于个体的思考角度以及深广度均有差异,教师需要尊重学生的个体差异性,从而使学生更加积极地将隐性知识转化为显性知识。

3.建构显性知识向显性知识转化的系统场

系统场是显性知识向显性知识的转化,即知识创造的组合化阶段。在该阶段中,学生需要将在上一阶段获得来的较为零散的显性知识组合成为系统的显性知识。在具体情境中,教师不仅可以对知识做总结,也可以将各类知识用一定的脉络联系起来,使其更具有系统性,也便于学生将零散的知识系统化。

4.建构显性知识向隐性知识转化的练习场

练习场隶属于内化阶段,该阶段是一个将显性知识在头脑中具像化的过程,也是理论与实践紧密结合的过程。在该过程中,显性知识经过内化,成为个体理论知识的一部分,成为扩大化的隐性知识。即使完成了前3个阶段的知识创生过程,学生所获得的显性知识仍需要在具體情境中进行运用,才能将获得的显性知识内化为属于其自己的隐性知识。

三、基于SECI理论的“原电池”教学设计

“原电池”是高中化学选择性必修第一册第四章第一节的内容。在高一阶段,学生学习原电池知识之前,已经深度学习了原电池的基础内容——氧化还原反应,使学生能够理解原电池中电子的转移。除此之外学生还学习了“化学反应与能量”,已经掌握了化学反应中能量变化的本质,学生在学习原电池时便能意识到化学能能够转化为电能,而氧化还原反应正是实现这种能量转化的关键。此外,原电池的知识也是后续许多重要知识点的基础。

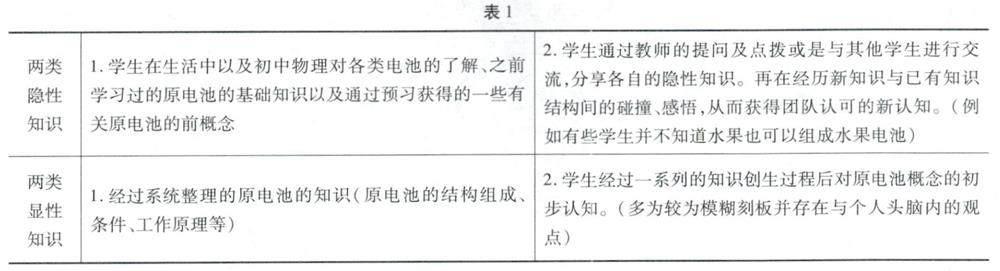

1.“原电池”知识转化序列

在必修阶段的“原电池”中,知识在“隐性——隐性、隐性——显性、显性——显性、显性——隐性”间相互转化的序列见表1。

2.“原电池”教学设计示例

(1)引入情境、创设问题,建构隐性知识向隐性知识转化的创始场

[情境引入]电池几乎是大家离不开的1种产品,小到遥控汽车,大到电动汽车都需要电池来作为能源,那么,我们平时在生活中常见电池的工作原理究竟是什么呢?这便是我们今天要学习的内容,而黑板上的几道问题就是我们学习它的途径,其中一些问题大家可能无法理解,但我会和同学们一起努力来依次解决它们。在我们正式探索这些问题之前,大家可以讨论和交流一下都各自对电池有什么独到对见解或者认识。

[问题]①电路中的电流产生原因是什么?

②在我们所学习过的化学反应中,什么类型的化学反应有电子的转移?之前我们已经学习了“化学反应与能量变化”,那么在电池中是什么能转化为电能呢?

③装置中铜片上生成气泡,是因为铜片与稀硫酸反应了吗?

④如何判断原电池的正负极?

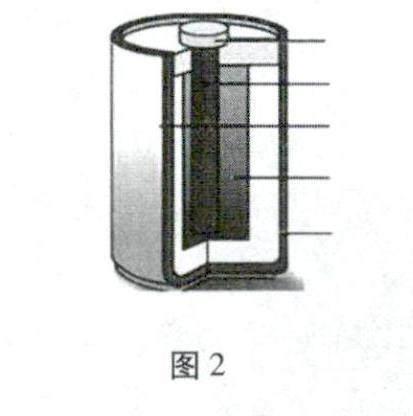

⑤判断生活中常见的锌锰+电池的正负极,并标注其构成(如图2所示)。

[教师]讨论结束,其实同学们在初中学习物理时,就已经接触了电路的相关知识,那么我请一位同学来回答一下第①个问题。

[学生1]电流的产生是由于电子的移动。

[教师]说得很好,电路中电流的形成就是因为电路中有电子的移动,电子带负电,所以形成了与电子移动方向相反的电流。既然知道了电流产生的原因是因为电子,那么黑板上的第②个问题也请一位同学告诉我。

[学生2]氧化还原反应。

[教师]没错,想必大家已经猜到了这2个问题之间的关联了,氧化还原反应会发生电子转移,而电流的产生则来自于电子的移动,所以我们需要某种装置将二者联系在一起,从而组成我们今天要学习的内容——原电池。

设计意图 从生活的常见的电池引入,引出学生的生活经验从而激发学生的学习兴趣并降低学习难度。提出各类问题使学生了解这节课的任务,并将生活经验转化为得到认同的新认知。

(2)逐步深入、攻克难题,建构隐性知识向显性知识转化的对话场

[教师]在回答第③个问题之前,请同学们看看课本上的火力发电的装置图,可以发现火力发电的能量经过了化学能——内能——动能——电能4步的转化。因此火力发电的效率并不是很高,仅有35%-38%,这是因为能量转化过程中会出现大量的能量损耗。那肯定就有同学会问了,我们能否可以将化学能直接转化为电能呢?而这便是第③个问题的答案。至于接下来的第④个问题,便需要我们来用实验进行探索。

[演示实验]进行预先设计好的一组对照实验,要求观察且汇报实验现象。

实验1:将锌片与铜片平行插入盛有稀硫酸的小烧杯中,使金属片均没于溶液中,观察金属片表面的现象。

实验2:将锌片与铜片平行插入盛有稀硫酸的小烧杯中,使金属片均没于溶液中,并用导线连接2块金属片,观察金属片表面现象。

[学生1]第1个实验中锌片逐渐溶解,并且锌片表面产生气泡,铜片没有明显现象。

[学生2]第2个实验也是锌片逐渐溶解,但却是铜片表面生成气泡。

[教师]同学们肯定能很快得出实验1中锌片是与稀硫酸发生了反应生成了氢气,但是实验2中的现象又如何解释呢?这也是我们对第④个问题的探究。那我想先问一下同学们,第2个实验中真的是铜片与稀硫酸发生了反应吗?

[学生3]没有发生反应,如果稀硫酸与铜发生了反应,会生成硫酸铜,硫酸铜溶液会显蓝色,可溶液并没有颜色变化。

[教师]说的没错,但义为何气泡会在铜片上生成呢?我们对实验进行一些改进。

[改进实验3]将上述实验2中导线中串联1个电流表,观察电流表指针读数。

[学生4]除了实验2中原有的现象以外,电流表指针也发生了偏转,说明导线中有电流通过。

[教师]同学们对实验现象都描述得很好,那么实验3中有电流通过又说明了什么呢?

[学生5]有电流通过说明了该装置实现了将化学能一步转化为电能。

[教师]没错,实验2和实验3中的装置就是我们今天要学习的原电池。

[板书]原电池:利用氧化还原反应将化学能直接转化为电能的装置。

设计意图 进行演示实验不仅可以集中学生的注意力、节约课堂时间,也可以使学生自己通过观察现象的不同进行疑难答疑。并且教师进行引导,使学生能更为顺利地总结出原电池的定义。

(3)概括统筹,建构显性知识向显性知识转化的系统场

[教师]既然有了原电池的定义,那么我请同学根据实验装置说说构成原电池的条件。

[学生]有2块不一样的电极、作为电解质溶液的稀硫酸、导线并且还要有能白发的氧化还原反应。

[板书]原电池的装置各组分示意图(如图3所示)。

[教师]现在我们已经知晓了原电池的定义以及原电池的组成条件,那么有同学来回答一下第④个问题吗,为什么实验1中锌片上面会产生气泡而实验2中却是铜片上产生气泡?

[学生]因为实验3中说明了导线中有电子的转移,锌片发生反应后,电子通过导线转移到了铜片上。

[教师]是的,实验1中是因为锌直接与稀硫酸发生了反应,生成的电子直接在锌片上转移给了氢离子,从而生成了氢气。但是实验2中,锌与稀硫酸反应后电子通过导线到了铜片这边,于是氢离子在铜片上得到电子被还原生成了氢气。因此我们可以发现,导线可以转移电子,而电解质溶液可以作为离子转移的场所。

[板书]在原电池装置中,允许电子通过的导线称之为外电路,而允许离子通过的电解质溶液称之为内电路。

[教师]我们已经对原电池的工作原理有了一定的了解,但我们也知道电池都有着自己的正负极,那原电池的正负极又该如何判断呢?这也是我们黑板上的第⑤个问题。

[学生1]通过电流表偏转的方向来判断。

[学生2]通过电子流出方向来判断。

[教师]2种说法都没有问题,因为电流的反方向就是电子移动的方向,因此都可以作为判断依据,我们也可以用电极反应式来表示。

[板书]原电池中电子流出的一极为负极,电子流人的一极为正极。

设计意图 学生通过前2个阶段的学习,已经积累了有关原电池的零散知识与认知,通过一步步引导学生解决在课程开始时所提出的问题,使学生自己总结与归纳出更为系统的原电池的工作原理,这样也能使学生对该知识的理解更加深刻,也培养了学生的科学探究能力。

(4)学以致用,建构显性知识向隐性知识转化的练习场

[教师]现在我们已经解决了前5个问题,也已经学习完了这节课所有新知识。那清同学们在我给出锌锰干电池的电极反應式的前提下独自或与同学讨论解决最后一个问题。

[板书]总反应:

[学生]锌锰干电池锌为负极,二氧化锰为正极,氯化铵水溶液为电解质溶液(如图4所示)。

设计意图 学生已经学习并理解了原电池的定义、工作原理以及装置组成。让学生立即进行相关的练习可以趁热打铁,使学生对这部分的知识更加牢固,也能训练其在新情境中运用知识的能力。

基金项目:该研究由华中师范大学2023年度教师教育专项研究项目(编号:CCNUTEI2023-02)支持;2023年度湖北省教育科学规划重点课题“新时代我国师范类专业培养质量监测体系构建及实施研究”(编号:2023GA008)

(收稿日期:2024-01-29)