噻唑膦和吡虫啉二元复配剂防治水稻干尖线虫效果评价

赵一桐 杨行州 周冬梅 魏利辉 顾爱国 乐秀虎 冯辉

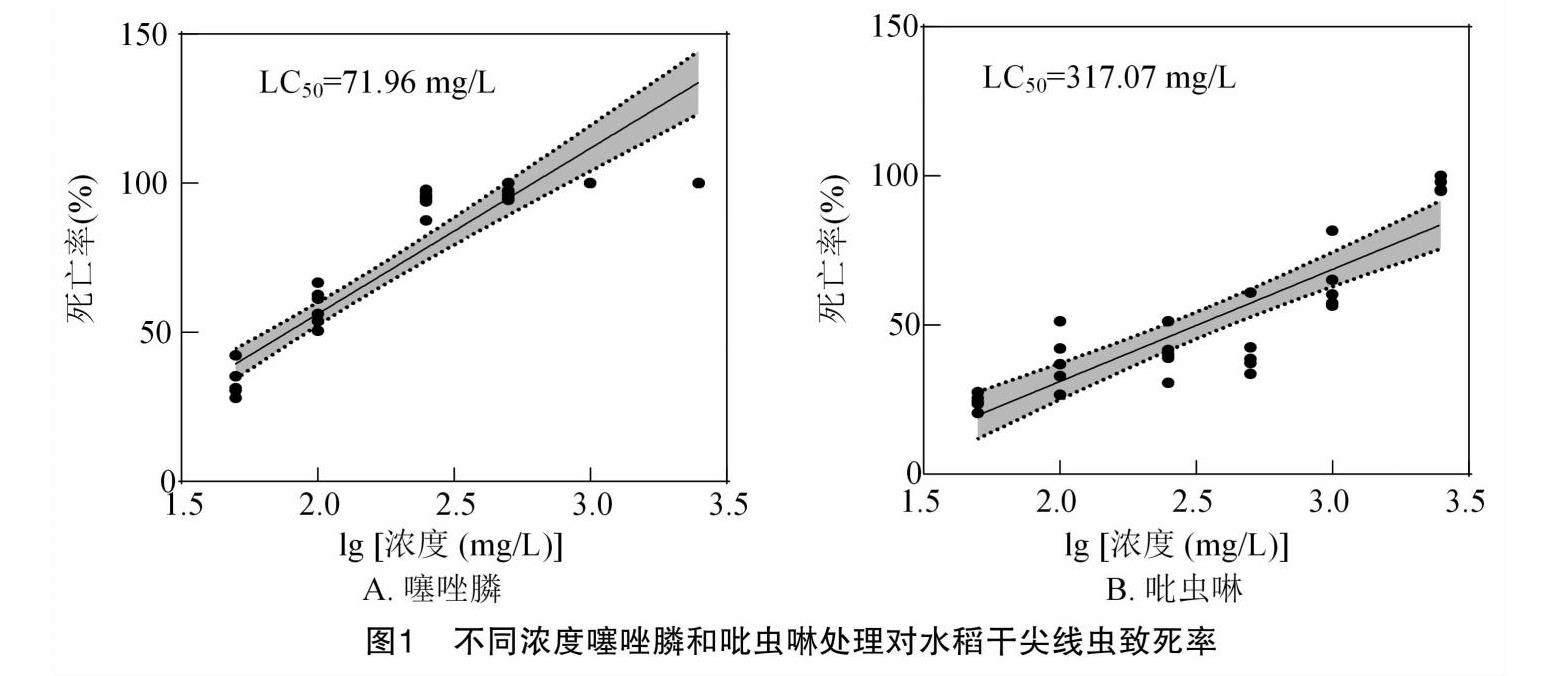

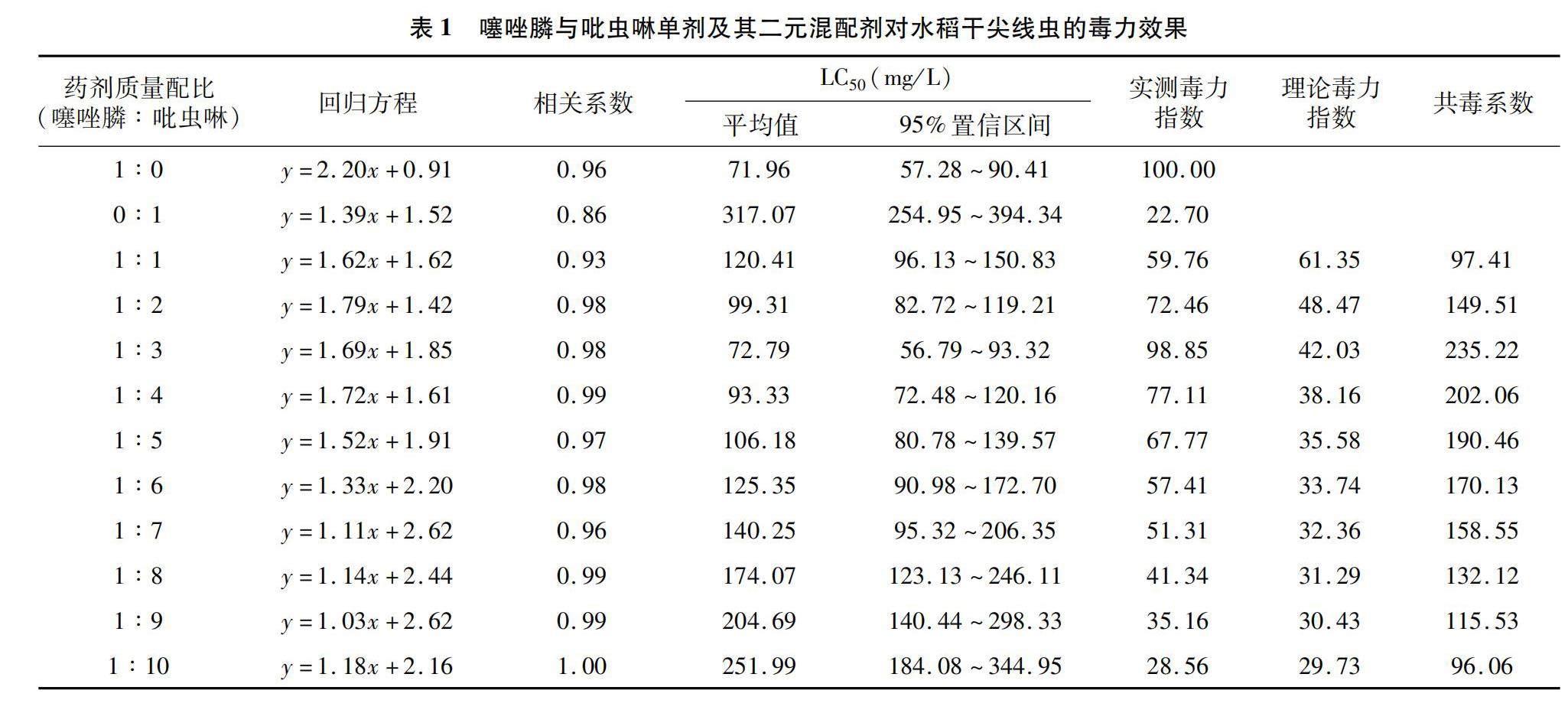

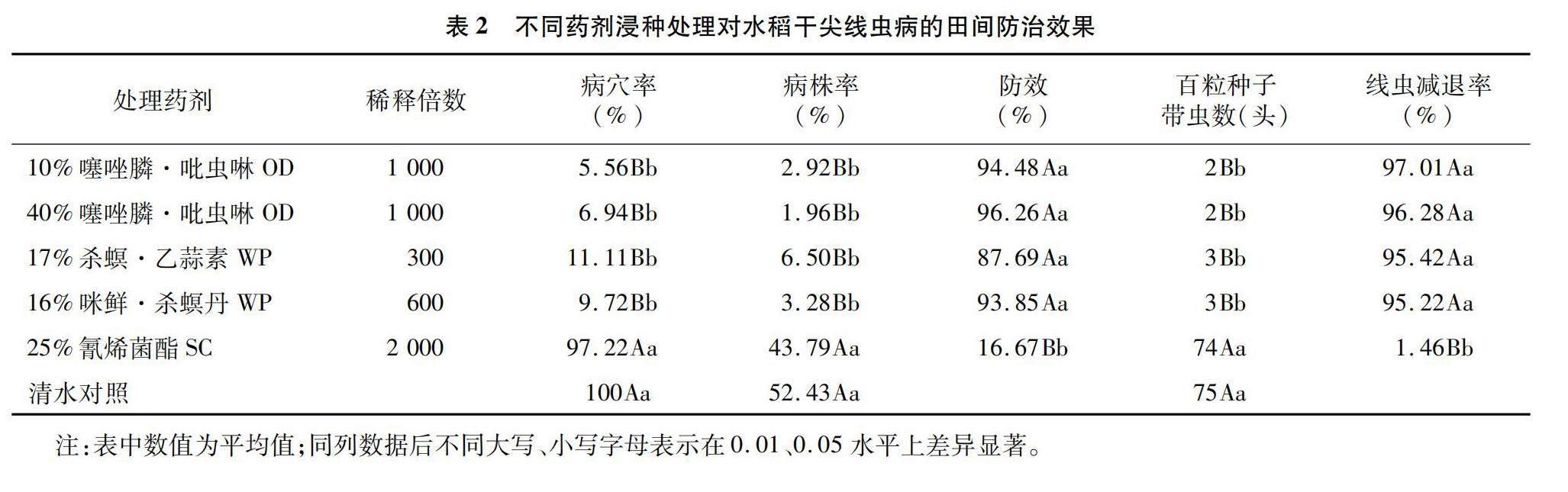

摘要:水稻干尖线虫(Aphelenchoides besseyi)是水稻上的重要病原之一,主要通过种子传播,因此浸种剂的开发与应用对该线虫的防治十分重要。基于浸渍法,室内测定和评价了噻唑膦和吡虫啉及其混配剂对水稻干尖线虫杀灭活性的效果,计算混剂的共毒系数,并将杀虫活性最高配比组合加工成农药制剂用于田间防效试验。结果表明,噻唑膦和吡虫啉单剂对水稻干尖线虫致死中浓度LC50值分别为71.96 mg/L和317.07 mg/L;噻唑膦和吡虫啉按质量比1∶2 至1∶8的比例混配后均对水稻干尖线虫杀灭活性具有相加作用,其中1∶3配比的杀虫活性最高;按此配比加工的10%和40%噻唑膦·吡虫啉可分散油悬浮剂按1∶1 000倍液浸种对水稻干尖线虫的田间防效分别为94.48%和96.26%,线虫减退率分别为97.01%和96.28%,同时显著提高水稻百粒重以及降低籽粒受损率。综上,噻唑膦和吡虫啉二元复配剂可用于水稻干尖线虫的有效防治,进一步开发和应用对保障水稻安全生产具有重要意义。

关键词:噻唑膦;吡虫啉;杀线虫剂;水稻干尖线虫;防治效果

中图分类号:S435.111.4+8 文献标志码:A

文章编号:1002-1302(2024)06-0131-05

收稿日期:2023-09-04

基金项目:江苏省农业科技自主创新资金[编号:CX(22)3017];河北省自然科学基金(编号:C2019402344)。

作者简介:赵一桐 (1998—),男,内蒙古兴安盟人,硕士研究生,从事植物线虫病害研究。E-mail:zyt15532036520@163.com。

通信作者:乐秀虎,博士,讲师,从事植物病害研究,E-mail:lexiuhu@163.com;冯辉,博士,副研究员,从事植物线虫病害研究,E-mail:fenghui@jaas.ac.cn。

水稻干尖线虫(Aphelenchoides bessyi)是危害水稻(Oryza sativa L.)的重要寄生线虫之一,被列入世界十大植物病原线虫名单[1]。受害水稻剑叶通常出现灰白色扭曲状“干尖”,在我国南方稻区还造成“小穗头”症状,表现为穗型小,米粒黑褐开裂,严重影响水稻产量和稻米品质[2-3]。另外,受水稻干尖线虫侵染的水稻还常常表现为隐症,导致病害发生后不易观察,引发线虫的大量繁殖和传播[4]。水稻干尖线虫属于迁移性外寄生线虫,以休眠状态存在于米粒和颖壳之间的空隙和外果皮中,可通过种苗调运进行远距离传播[5]。因此,对水稻种子进行消毒处理是杀灭线虫、防治病害的有效途径之一。

采用药剂浸种防治水稻干尖线虫病已有报道。目前,在部分国家和地区,剧毒农药呋喃丹作为水稻干尖线虫的防治药剂仍被广泛使用[6]。在我国,水稻干尖线虫防治药剂种类和数量十分有限。尽管采用二硫氰基甲烷、杀螟丹等药剂浸种对水稻干尖线虫病有较好的防治效果[7-8],但根据农业农村部农药检定所数据,现阶段在我国登记的水稻干尖线虫防治药剂主要以杀螟丹为活性成分。但杀螟丹属于中等毒性杀虫剂,对水生生物毒性高,易对水土环境造成污染,从而导致其应用范围受限。

噻唑膦属于有机磷类杀虫剂,能有效防治植物根结线虫、蚜虫和螨类等病虫害。噻唑膦特异性地抑制线虫乙酰胆碱酯酶的合成,具有触杀和内吸作用,且毒性较低,安全性好[9]。吡虫啉属于新烟碱类杀虫剂,作用于烟碱乙酰胆碱受体,主要用来防治刺吸式口器害虫[10]。姚克兵等评价了13种农药对水稻干尖线虫的防治效果,发现噻唑膦的田间防效最高,可作为替代杀螟丹的药剂[11]。夏彦飞等利用浸渍法证实吡虫啉单独使用对松材线虫、腐烂茎线虫及水稻干尖线虫杀灭效果较差[12]。然而,噻唑膦和吡虫啉复配对线虫病害防治研究尚未见报道。

本研究室内测试了噻唑膦和吡虫啉不同配比对水稻干尖线虫的杀灭效果,并筛选出最优配比组合用于田间防治试验,以期为水稻干尖线虫防治药剂的开发和应用提供有益参考,对保障水稻安全生产具有重要意义。

1 材料与方法

1.1 供试药剂

1.1.1 原药

噻唑膦(93%)和吡虫啉(95%)原药经丙酮(含0.1%吐温80)溶解配制成1×104mg/L母液,按照參试浓度梯度用灭菌去离子水稀释后备用。

1.1.2 药剂

17%杀螟·乙蒜素可湿性粉剂(WP,江苏省苏科农化有限责任公司)、16%咪鲜·杀螟丹可湿性粉剂(WP,绩溪农化生物科技有限公司)和25%氰烯菌酯悬浮剂(SC,江苏省农药研究所股份有限公司)。

1.2 供试线虫

水稻干尖线虫分离群体NJ-1,最早采集自江苏省稻区水稻“小穗头”病穗,由江苏省农业科学院植物保护研究所分离、鉴定并保存[13]。供试线虫在灰葡萄孢(Botrytis cineara)菌培养扩繁,通过贝曼漏斗法收集线虫,并用抗生素溶液(含100 μg/mL两性霉素B、100 μg/mL硫酸链霉素和100 μg/mL氨苄青霉素)表面消毒,再用灭菌去离子水漂洗虫体后保存备用[13]。

1.3 单剂毒力测定

将噻唑膦和吡虫啉原药母液用去离子水稀释,配制成不同浓度梯度的药液;设置5个浓度处理(50、100、250、500、1 000 mg/L)和1个空白对照处理,每个处理重复5次。准备24孔细胞培养板,向孔内依次滴入水稻干尖线虫悬浮液10 μL(约含线虫100头)和各浓度药液200 μL,轻轻混匀,室温静置24 h,在体视显微镜下观察和记录线虫死亡情况。以线虫虫体僵直或呈“C”形弯曲、针触无反应为依据判定线虫死亡。计算死亡率和校正死亡率,并用数据处理软件DPS 7.05进行分析,计算致死中浓度(LC50)和95%置信限。

1.4 复配剂联合毒力和共毒系数测定

根据单剂毒力测定结果,将噻唑膦和吡虫啉原药母液按1∶n(n=1、2、3、4、5、6、7、8、9、10)配制成10个比例的混剂母液,并用水稀释成不同浓度。按“1.3”节中所述,调查线虫死亡数和计算线虫死亡率,以寻求对水稻干尖线虫杀虫活性更强的药剂复配组合。

根据农业行业标准NY/T 1154.7—2006《农药室内生物测定实验准则杀虫剂第7部分:混配的联合作用测定》,计算二元混剂共毒系数(CTC)。根据CTC评价药剂混用的联合作用,即CTC<80为拮抗作用,80≥CTC≥120为相加作用,CTC>120为增效作用。CTC=(ATI/TTI)×100;TTI=A×a+B×b;ATI=[LC50(A)/LC50(Eth)]×100。其中,TTI为混剂的理论毒力指数;ATI为混剂实测毒力指数;A、B分别为噻唑膦和吡虫啉单剂毒力指数;a、b分别为噻唑膦和吡虫啉单剂在混剂中的百分比例;LC50(A)为噻唑膦单剂LC50;LC50(Eth)为混剂LC50。

1.5 田间小区试验

1.5.1 噻唑膦·吡虫啉可分散油悬剂(OD)的制备

基于室内毒力测定结果,将最优组合分别加工10%和40%噻唑膦·吡虫啉可分散油悬浮剂。按质量百分比计,10%油悬剂各组分含量为2.5%噻唑膦,7.5%吡虫啉和90%油酸甲酯;40%油悬剂各组分含量为10%噻唑膦,30%吡虫啉和60%油酸甲酯。按上述配比备料,混合、搅拌均匀后备用。

1.5.2 田间防效测试

2021年5—10月,在江苏省盐城市盐都区郭猛镇水稻育种基地进行田间防效测试。供试水稻品种为南粳5718,种子采集自江苏省水稻干尖线虫病发生田块。种子脱壳后用贝曼漏斗分离进行线虫分离,经体视镜检测,每百粒种子平均携带水稻干尖线虫32头。将100 g带虫稻用上述药剂的0.5 L药液或清水浸种48 h,之后平铺于在秧盘上进行催芽。将生长30 d的秧苗移栽至大田小区,行株距20 cm×15 cm,小区面积为 9 m2(6.0 m×1.5 m),每个处理重复3次,随机区组排列。水稻生育期内肥水及其他病虫草害按常规管理。在水稻穗期调查水稻干尖线虫穴病株率、小区病穴率,并计算防效。水稻成熟后,测量水稻穗长、百粒重、米粒受损率以及百粒种子的带虫率,并计算各处理下水稻干尖线虫的减退率。每个小区随机选取24穴,记录每穴株数,调查水稻干尖线虫病发生情况,若剑叶(近穗叶)出现“干尖”症状,则判定为发病。

采用数据处理系统DPS 7.05以Duncans新复极差法进行方差分析。计算公式为:病穴率=发病穴数/调查总穴数×100%;病株率=发病株数/调查总株数×100%;防治效果=[(清水对照病株率-药剂处理病株率)/清水对照病株率]×100%;线虫减退率=[(清水对照百粒种子线虫数-药剂处理百粒种子线虫)/清水对照百粒种子线虫数]×100%。

2 结果与分析

2.1 噻唑膦和吡虫啉不同配比室内杀虫效果

噻唑膦和吡虫啉溶液浸泡线虫24 h,供试线虫的死亡率随着药剂浓度升高而升高。在250 mg/L噻唑膦溶液中,超过96%的线虫死亡,当噻唑膦浓度等于或大于500 mg/L,则对线虫致死率达100%;而吡虫啉浓度为1 000 mg/L和2 500 mg/L对线虫的致死率分别为64.24%和96.72%。根据回归方程,计算获得噻唑膦和吡虫啉对水稻干尖线虫杀灭的LC50分别为71.96 mg/L和317.07 mg/L(图1)。

由表1可知,对于噻唑膦和吡虫啉二元复配,当质量配比介于1∶(2~8)之间时,复配剂对水稻干尖线虫杀灭的共毒系数为132.12~235.22,共毒系数(CTC)大于120,表现为协同增效作用;其中噻唑膦和吡虫啉质量比为1∶3时,共毒系数最高,为235.22。据此,噻唑膦和吡虫啉二元复配的最优质量配比为1∶3。

2.2 噻唑膦和吡虫啉复配剂田间防效

田间调查结果(表2)表明,清水对照组和25%氰烯菌酯SC 2 000倍液处理组的水稻干尖病发生率(病穴率)分别为100%和97.22%,病株率为52.43%和43.79%。10%和40%噻唑膦·吡蟲啉OD 1 000倍液处理显著降低了田间病穴率和病株率,防治效果大于94%;同时降低了百粒种子带虫数,导致线虫减退率大于95%;这2个处理与17%杀螟·乙蒜素 WP 300倍液和16%咪鲜·杀螟丹WP 600倍液处理的综合防治效果无显著差异。

收获期水稻生物学调查结果表明,清水对照组的水稻表现为稻穗缩短、百粒重降低及籽粒变黑开裂比例(受损率)增加。相比之下,10%和40%噻唑膦·吡虫啉OD 1 000倍液处理能显著降低水稻干尖线虫病造成的水稻穗长、百粒重的下降和籽粒受损等生物学参数,与对照药剂17%杀螟·乙蒜素 WP 300倍液和16%咪鲜·杀螟丹WP 600倍液的效果相当;而对照药剂25%氰烯菌酯SC对减少水稻籽粒受损率无显著影响(图2)。

3 讨论与结论

水稻干尖线虫常以4龄或成虫藏匿于成熟水稻颖壳和米粒之间的间隙进行休眠[14]。休眠虫态虫体卷缩且逆境适应性增强,进而对一些药剂具有潜在耐受性。例如,单独使用杀螟松或倍硫磷浸种无法彻底杀死休眠状态的线虫[15]。氟噻虫砜对根结线虫具有强烈的杀灭效果,但对水稻干尖线虫防治效果差[16]。相比噻唑膦药剂和温汤浸种,单独种子干热处理对水稻干尖线虫的杀灭效果较差[17]。因此,通过温汤或药液浸种,打破水稻干尖线虫的休眠状态,并削弱线虫的逆境适应性,可有效降低水稻种子中水稻干尖线虫的存活率。

之前的研究表明,噻唑膦对水稻干尖线虫具有很强杀灭活性[17-19],而高浓度吡虫啉处理对水稻干尖线虫的致死率较低[12]。与之相似,本研究结果显示,吡虫啉LC50是噻唑膦的4.4倍,达到 317.07 mg/L;表明吡虫啉单剂不能用于水稻干尖线虫的有效防治。然而,将噻唑膦与吡虫啉按一定比例(1∶2~1∶8)组合,能大大增加噻唑膦对干尖线虫离体的杀灭效果(表1)。同时,将噻唑膦∶吡虫啉最优组合(1∶3)加工成制剂用于水稻浸种,结果其二元复配制剂不仅显著降低了田间水稻干尖线虫病发生率和种子携带线虫数量,还增加了水稻产量并提升了稻米品质,其效果与市售的17%杀螟·乙蒜素WP和16%咪鲜·杀螟丹WP相当;而杀菌剂25%氰烯菌酯SC则对水稻干尖线虫病无防治效果,与之前的报道[20]相似。

噻唑膦与吡虫啉作用机制不同。前者通过抑制乙酰胆碱酯酶的合成达到杀虫目的,后者则通过激活烟碱型乙酰胆碱受体刺激神经递质,最终导致害虫神经麻痹而死亡[10,21]。由于吡虫啉对水稻干尖线虫无杀线活性,噻唑膦与吡虫啉二元组合的杀线增效机制仍需进一步研究。

最新研究发现,噻唑膦能造成自由生活线虫秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis elegans)的氧化胁迫、神经系统损伤和生殖系统破坏,从而对土壤线虫种群的丰度和功能造成潜在影响[22];吡虫啉则对秀丽隐杆线虫等自由生活线虫的毒性较小[23]。另外,噻唑膦的广泛应用显著增加了植物线虫等防控靶标的生存压力,已导致我国部分地区出现抗噻唑膦的线虫种群[21]。因此,噻唑膦和吡虫啉复配制剂的开发和应用,不仅能提高噻唑膦杀虫效果、降低噻唑膦使用量,而且对减少噻唑膦对土壤非靶标线虫的危害、维持土壤生态健康以及降低干尖线虫抗性风险具有重要意义。

参考文献:

[1]Jones J T,Haegeman A,Danchin E G J,et al. Top 10 plant-parasitic nematodes in molecular plant pathology[J]. Molecular Plant Pathology,2013,14(9):946-961.

[2]王子明,周鳳明,吕玉亮,等. 水稻“小穗头”成因及其控制技术的应用[J]. 江苏农业科学,2005,33(3):55-60.

[3]Lin M,Ding X,Wang Z,et al. Description of Aphelenchoides besseyi from abnormal rice with ‘small grains and erect panicles symptom in China [J]. Rice Science,2004,12(4):289-294

[4]Feng H,Wei L H,Lin M S,et al. Assessment of rice cultivars in China for field resistance to Aphelenchoides besseyi[J]. Journal of Integrative Agriculture,2014,13(10):2221-2228.

[5]王燕平,杨芳,张重梅,等. 干尖线虫感染水稻生产种现状及其源头分析[J]. 西南农业学报,2017,30(8):1772-1776.

[6]Islam M S,Rahman M H,Farazi M M,et al. Integrated management of seed borne nematode (Aphelenchoides besseyi) in T. Aman rice (Oryza sativa L.)[J]. The Agriculturists,2016,13(1):79-86.

[7]宋双,付立东,王宇,等. 种子不同处理对水稻干尖线虫病危害的影响[J]. 北方水稻,2011,41(2):32-34.

[8]李云飞,陈雪娇,陈雨,等. 二硫氰基甲烷对水稻干尖线虫的防治效果研究[J]. 植物检疫,2014,28(3):50-53.

[9]Massoulié J,Pezzementi L,Bon S,et al. Molecular and cellular biology of cholinesterases[J]. Progress in Neurobiology,1993,41(1):31-91.

[10]陈一萍,王志德,傅洪涛,等. 新烟碱类杀虫剂的研究进展与分析方法概述[J]. 精细化工中间体,2023,53(1):1-9.

[11]姚克兵,庄义庆,杨红福,等. 几种农药对水稻干尖线虫的毒力测定及田间控制作用[J]. 农药,2016,55(3):217-218,222.

[12]夏彦飞,李身,杨晨光,等. 吡虫啉对5种植物寄生线虫的室内毒力测定[J]. 现代农药,2018,17(5):36-38.

[13]Feng H,Zhou D M,Daly P,et al. Characterization and functional importance of two glycoside hydrolase family 16 genes from the rice white tip nematode Aphelenchoides besseyi[J]. Animals,2021,11(2):374.

[14]EPPO. EPPO global database[EB/OL]. [2023-07-20]. https://gd.eppo.int.

[15]Hoshino S,Togashi K. Effect of water-soaking and air-drying on survival of Aphelenchoides besseyi in Oryza sativa seeds[J]. Journal of Nematology,2000,32(3):303-308.

[16]Yuji O. Nematicidal activity of fluensulfone against some migratory nematodes under laboratory conditions[J]. Pest Management Science,2014,70(12):1850-1858.

[17]楊芳,谢家廉,潘存红,等. 不同处理方法对水稻种传干尖线虫控制的影响[J]. 西南农业学报,2021,34(6):1229-1233.

[18]杨红福,庄义庆,姚克兵,等. 杀菌剂浸种对水稻干尖线虫病促进作用及原因分析[J]. 农药,2017,56(5):377-379.

[19]陈培红,朱祥林,杨本香,等. 新型水稻浸种剂对恶苗病及干尖线虫病的防治效果[J]. 江西农业学报,2014,26(7):45-49,54.

[20]刘立超,谢树鹏,魏中华,等. 水稻干尖线虫病药剂防治试验[J]. 农业科技通讯,2022(8):74-76.

[21]Huang W K,Wu Q S,Peng H,et al. Mutations in acetylcholinesterase2 (ace2) increase the insensitivity of acetylcholinesterase to fosthiazate in the root-knot nematode Meloidogyne incognita[J]. Scientific Reports,2016,6:38102.

[22]Liu S L,Wu Q Q,Zhong Y R,et al. Fosthiazate exposure induces oxidative stress,nerve damage,and reproductive disorders in nontarget nematodes[J]. Environmental Science and Pollution Research,2023,30(5):12522-12531.

[23]Neury-Ormanni J,Doose C,Majdi N,et al. Tolerance of free-living nematode species to imidacloprid and diuron[J]. Invertebrate Biology,2019,138(4):e12272.