收回教育权运动中巴安华西学校办学中国化、世俗化与国家凝聚力体现

[摘 要] 1924年,在全国反对基督教及其在华传教活动和帝国主义利用宗教进行文化侵略的运动高潮中,主张“收回一切外国人在华教育权”的收回教育权运动之发起,具有重大意义。该运动迫使民国政府于1925—1929年间颁布了一系列关于教会学校等私立学校在华办学的法规法令。为此,1927年西康巴安(巴塘)华西学校组建了董事部,向地方政府申请办学认可,更名为“巴安华西基督会私立小学校”,任命中国人为校长,制定了学校章程,并在学校管理、师资配置、课程设置和课堂教学等方面进行了整改,办学走向中国化和世俗化,标志着该校作为中国私立教育体制的一部分与巴安县立小学校一起构成了当地国民教育体系。这不仅是收回教育权运动在西南民族地区取得的重要成果,也是近代中国学校教育发展重大转折的缩影。这一典型案例充分体现了收回教育权增强了国家凝聚力。

[关键词] 巴安;华西学校;西康;收回教育权运动;国家凝聚力

[中图分类号] G09;K26[文献标识码] A[文章编号] 2096-2991(2024)02-0100-15

1924年发起的收回教育权运动意义重大,中国人民“首次提出收回一切外国人在华教育权的主张”[1]3389,提出“教会学校须向中国政府立案、注册,接受中国政府的领导管理;须按中国政府制定的法规改革”[1]3389。1925—1929年民国政府教育最高行政管理机构公布了一系列有关私立学校及学校教育的法规和法令。目前,学术界关于此次运动的研究成果多为论文,专题论述的专著较少。舒新城对中国丧失教育权、外国人设学及收回教育权等问题进行了分析和论述;[2]1-116福建学生联合会收回教育权运动委员会对此次收回教育权运动作了专门研究。[3]1-56期刊论文主要关涉收回教育权背景和影响等基本问题1、相关人士等个案2、政府[4]等组织与收回教育权的关系;关于此次运动中的地域性研究仅涉潮汕[5]和辽宁省。[6]总之,学界对这场声势浩大的全国运动研究甚为薄弱,几乎未涉民族地区。同时,学界对民国时期西康教育虽有研究,但因相关档案文献匮乏,未涉及收回教育权运动,尚不了解收回教育权与巴安的关联1,专题研究更是无从谈起。

笔者基于收回教育权运动的相关史料和研究成果,利用美国基督会(The Disciples of Christ)档案和年鉴等文献,结合地方史料和口述史,就收回教育权运动中巴安基督会华西学校董事部的组建、向政府注册以及校长、师资、课程等方面变化情况,对该教会学校办学走向中国化和世俗化进行研究,以期以小见大。这不仅可以为系统研究这场意义重大的收回教育权运动提供典型案例、珍稀史料和多民族視角,而且有助于客观评价收回教育权的成效及对民族地区教育的影响;同时,也有助于从国家与地方互联视角审视办学新法规在实施中如何塑造国民并维护国权,以及如何在民族地区增强中华民族共同体意识和国家的凝聚力。

一、清末巴安近代教育的发轫、民国初期本土教育的衰败及教会学校的开办

巴安,即今四川省甘孜藏族自治州巴塘县,位于金沙江东岸支流交汇的盆地和川滇藏三省区结合部,历史上是川藏交通的咽喉。巴安在清代隶属四川省,1914年隶属川边特别行政区,1925—1927年隶属西康特别行政区(西康特区)和康东道,1928年隶属西康特区政务委员会。1935年西康建省委员会成立并设西康行政督察区,巴安隶之。1939—1955年巴安县隶属西康省。[7]53-56近代以来,巴安西邻西藏,作为川边重镇,具有重要的地缘政治地位,多次发生重大事件。如19世纪后期巴安境内发生了4次抵抗天主教的案件2;光绪三十一年(1905)发生了震惊中外的杀害驻藏帮办大臣凤全和法国神父等几十人事件,清廷先后派四川提督马维骐和建昌道员赵尔丰率兵平乱。光绪三十二年(1906)赵尔丰升任川滇边务大臣以后,从巴安开始在川边推行改土归流,废黜土司,将土地和百姓收为“国有”,派流官管理,重建地方秩序,兴办学堂、屯垦、通商、开矿、设电报局等,巴安从此进入了近代化历程。[8]

在清末川边兴学时期,赵尔丰在巴安设川边学务总局,各项兴学措施首先推行于巴安。官话学堂、初等和高等小学堂陆续开办,巴安教育盛极一时。[9]光绪三十四年(1908),基督会从康定迁入巴安,从事医疗和办学等活动。[10]1911年以后,川边(西康)属地军阀内战,“军费庞大,教育无着落,各项教育无法举办”3,清末兴学遂随战乱前功尽弃,巴安城乡学堂停办,官办学校的部分学生转入基督会华西小学4。《巴安小志》记载:“民国成立,总局裁撤,地方多故,学款无着,四乡学校均停办。民国十四年,成立教育局,设局长一员,统筹全县教育事宜,并兼县立小学校长职。”[11]1925年,巴安政府才着手恢复小学。1926年县立两等小学校开办5,1927年改设巴安县立小学校,本土教育复苏。[12]

巴安基督会华西学校的开办始于清末。光绪三十四年,传教士浩格登(James Ogden)到达巴安,负责开展学校的教育事宜1。宣统元年(1909),浩氏开始招生并开展小班教学;当年4月至次年3月,基督会在巴安有全日制小学1所,学生最多时有男生6人,女生4人2。此为基督会在巴安办学的开端。宣统二年(1910)该校有华西两等小学校之称3。因无现成的藏文初级入门教材可供教学,浩格登便自编启蒙教材4。1911年辛亥革命爆发后,传教士撤离巴安,办学停止。[13]1351914年夏,浩格登等基督会成员8人重返巴安;[14]11月1日,华西小学恢复办学5。在1927年以前,外国人在巴安几乎处于自由的办学状态。1921年,基督会在巴安城外架炮顶新建的校舍落成并投入使用6。在1925年以前,该校含幼儿部、初小和高小,以“华西小学”著称;1925年,该校增设一年制初中部,更名为“华西学校”[15]14-15。

二、收回教育权运动中华西学校董事部的组建及向政府请求办学认可

收回教育权运动要求民国政府收回国家的教育主权。该运动促使民国政府教育部出台了一系列法规法令。按其规定,1927年华西学校组建董事部,进行办学整改;基督会重新登记办学。

(一)事关国家前途的全国运动:收回国家的教育主权或“国权”

20世纪20年代中国爆发的收回教育权运动,“与同期广泛开展的以‘反帝为宗旨的各类民族主义运动有着密切的内在联系”[16]。其中,在全国爆发的大规模反对基督教及其在华传教活动、反对帝国主义利用宗教进行文化侵略的运动,一般称非基督教运动。该运动由中国社会主义青年团发起并领导,主要由青年学生参加,许多思想界、政界及学界著名人物也参与其中。1924年12月12日—27日,全国多地同时举行“非基督教周”,组织公开演讲,印发各种通信传单,开展各种活动,形成收回教育权高潮,进而提出收回一切外国人在华教育权要求,开展“收回教育权运动”[1]831-833,发起人为大力提倡国家主义教育的陈启天。当年陈氏任上海中华书局编辑,主编《中华教育界》,[1]369次年2月出版了“收回教育权运动号”[1]5238专刊。对发起该运动的必要性,陈氏后来总结道:

教育是一种国家主权,是近代教育的一种原则。不幸中国自五口通商以来,欧美各国教士在中国各地设立学校,将中国国民造成外国教民,以达到他们侵略的野心,前清及民国政府对于教会学校多抱忽视的态度,只是不准立案而已。因此中国教育权渐次丧失于外国教会,成了列强在华一种特殊势力,足以惊心动魄,乃有最近几年来收回教育权运动。[17]346

近代教育家舒新城对广义和狭义的“教育权”进行了界定和剖析,指出狭义的教育权“专指国家的施教育权与国民的受教育权,为一国所特有的权利,故亦可谓之为国权”[2]1。收回教育权运动针对狭义教育权,旨在收回一个独立的国家办教育的主权和“国权”[2]4或教育行政权,包括“厘订教育宗旨及教育政策权”、建立学制系统的“创制权”、依法办理和监察办学是否合法的“检察权”,以及对不合教育法规办学的“处决权”等。[2]6-8该问题与国家的前途关系甚大。[2]1

收回教育权运动在全国高涨,迫使政府采取一定的措施。1925年11月,北京政府教育部颁布第16号布告,声明“外人捐资设立学校,应与本国各私立学校一律待遇”,并附《外人捐资设立学校请求认可办法》。“办法”全文如下:

外人捐资设立学校请求认可办法:一、凡外人捐资设立各等学校,遵照教育部所颁布之各等学校法令规程办理者,得依照教育部所颁关于请求认可之各项规则,向教育行政官厅请求认可。二、学校名称上,应冠以私立字样。三、学校之校长,须为中国人,如校长原系外国人者,必须以中国人充任副校长,即为请求认可时之代表人。四、学校设有董事会,中国人应占董事名额之过半数。五、学校不得以傳布宗教为宗旨。六、学校课程须遵照部定标准,不得以宗教科目列入必修科1。

由于在华基督教教育组织的反对,外国差会在华所办各类学校向中国政府立案注册的进展十分缓慢。1927年4月南京国民政府成立后颁布的一系列法令对私立学校进行了明确规定,随后教会学校才“陆续开始”申请办学认可。[18]319-320其后,大部分教会学校由中国人担任校长,“把宗教课和宗教活动作灵活改动,并尽量参照中国政府的教育体制作适当调整”[1]3389。

(二)1927年巴安华西学校董事部的组建及向政府申请办学认可

1927年巴安县政府废除劝学所和政府教育科,成立教育局,对全县教育进行管理2。当年基督会即执行新法规,办学也发生了变化。实际上,当年华西学校受巴安局势影响,生存艰难。上半年,学生虽已全部注册入校,但因周边战乱、交通受阻,基督会无法获取从美国汇来的经费,5月时,经费就已耗尽,学校几乎关门,仅留自愿服务而不领薪的教员。8月,学校新聘3名教员,其余人则继续作为教学志愿者。浩格登、贝尔义(Bare)和皮得生(Peterson)3对传教士夫妇及杨安(Young)也义务参与教学3。尽管如此,基督会按《外人捐资设立学校请求认可办法》中有关学校董事会中国人占董事名额应过半数的规定,又据1926年10月广东国民政府教育行政委员会公布的《私立学校规程》《私立学校校董会设立规程》和1927年南京国民政府颁发的新法规,对学校管理进行了整改。[1]52391927年8月2日召开的非正式会议确定了董事部成员名单,并商定5项事务:“一致同意学校董事部(The School Board)由以下成员组成:传教士浩格登夫妇和皮得生夫妇;汉族成员李国光、李国荣、胡崇儒、胡国忠、谢吉儒和杨宗文。浩格登任一个月的执行主席,皮得生夫人为英文秘书,谢吉儒为中文秘书。学校每个月的经费预算不超过100卢比(rupees)。所有学生按规定都应交学费。学费金额如下:幼儿园每生每月0.25卢比;初小一至二年级每生每月0.25卢比;初小三至四年级每生每月0.50卢比;高小一至二年级每生每月0.75卢比。未来几个月教师薪水预定如下:幼儿园教师按每月教学学时(per month hour of teaching)为3卢比,初小一至二年级教师按每月教学学时为3卢比。”4

由上可见,当年华西学校由幼儿园、初小和高小三个层次构成;董事部按南京国民政府教育部要求组建,由4名传教士和6名中国人组成,中国人过半数,主席暂由浩格登担任。在办学中诸事由董事部商定。当年,办学经费困难,故此会主要商议了财务问题并作出决议,如经费预算、学费收取规则和金额及教师的月薪等。

据1927年邓昆(Duncan)和浩格登的报告,11月30日,巴安基督会按政府令,向当地教育局重新登记注册,对学校进行了整改和重组1。鉴于4月南京国民政府成立后就颁布了系列法规法令,故从注册时间看,巴安当年就执行了新法规,对于地处西南崇山峻岭中且时逢战乱的巴安政府和校方来讲并不易。其时,华西学校的注册学生仅为75人,其中54人为基督会孤儿院的孤儿,21人来自社会2。基督会还先后任命谢吉儒和李国光为副校长、中方校长,将学校名称冠以“私立”字样,更名为巴安华西基督会私立小学校。1929年,原校长浩格登在美国去世,该校举行了追悼会。参会者的一张合影展现了全校师生及地方人士共约105人的面貌,另一合影则呈现了校门上方木匾上“基督会私立华西学校”的校名。[19]152-153

1929年4月,南京国民政府教育部发布《取缔宗教团体私立各学校办法》,[1]5240进一步收回教育主权。同年8月,教育部公布了《私立学校规程》,以及幼儿园和中小学课程的暂行标准。《私立学校规程》规定:“凡私人或私法人设立之学校,为私立学校,外国人及宗教团体设立之学校均属之。”[1]3449-3450同时,教育部还规定“凡私人或私法人及外国人和宗教团体设立的学校为私立学校,其设立、变更及停办须经主管教育行政机构认可。私立中学及小学以教育厅或特别市教育局为主管机关。私立学校立案后受主管机关的监督和指导……學校如为外国人所设,必须由中国人任校长和院长”[1]3449-3450,对董事会及各级私立学校内部管理也作了规定。[1]3449-3450据1928年档案,华西小学校董事部当年就进行了重组,7名成员全部为中国人,包括胡国忠、谢吉儒、张桂香、陈玉兰、袁贞元、张崇瑞和曹宗华3,他们几乎均为汉藏基督徒。同时,精通汉藏语兼通英语的李国光接任巴安基督会教育委员会主席浩格登的职务,负责传教点的教育事务。如此一来,美国传教士不仅完全退出了学校董事部,而且不再负责传教点的教育事务4。校务由中国人而非创办该校的外国人决定,体现了教育权的收回和办学的进一步中国化。汉藏人员共同治校,则体现了学校的本土化特点,促进了汉藏文化交往、交融。这是全国收回教育权运动在民族地区巴安取得的显著成效。

三、从校长、师资及章程看收回教育权运动对华西学校和巴安教育的影响

办学新法规和法令实施后,美国人担任该校校长的状况得到进一步改变,中国教员人数增加,1928年秋,华西学校制定了新的学校章程并开始执行。

(一)从校长和师资看收回教育权运动对华西学校和巴安教育的影响

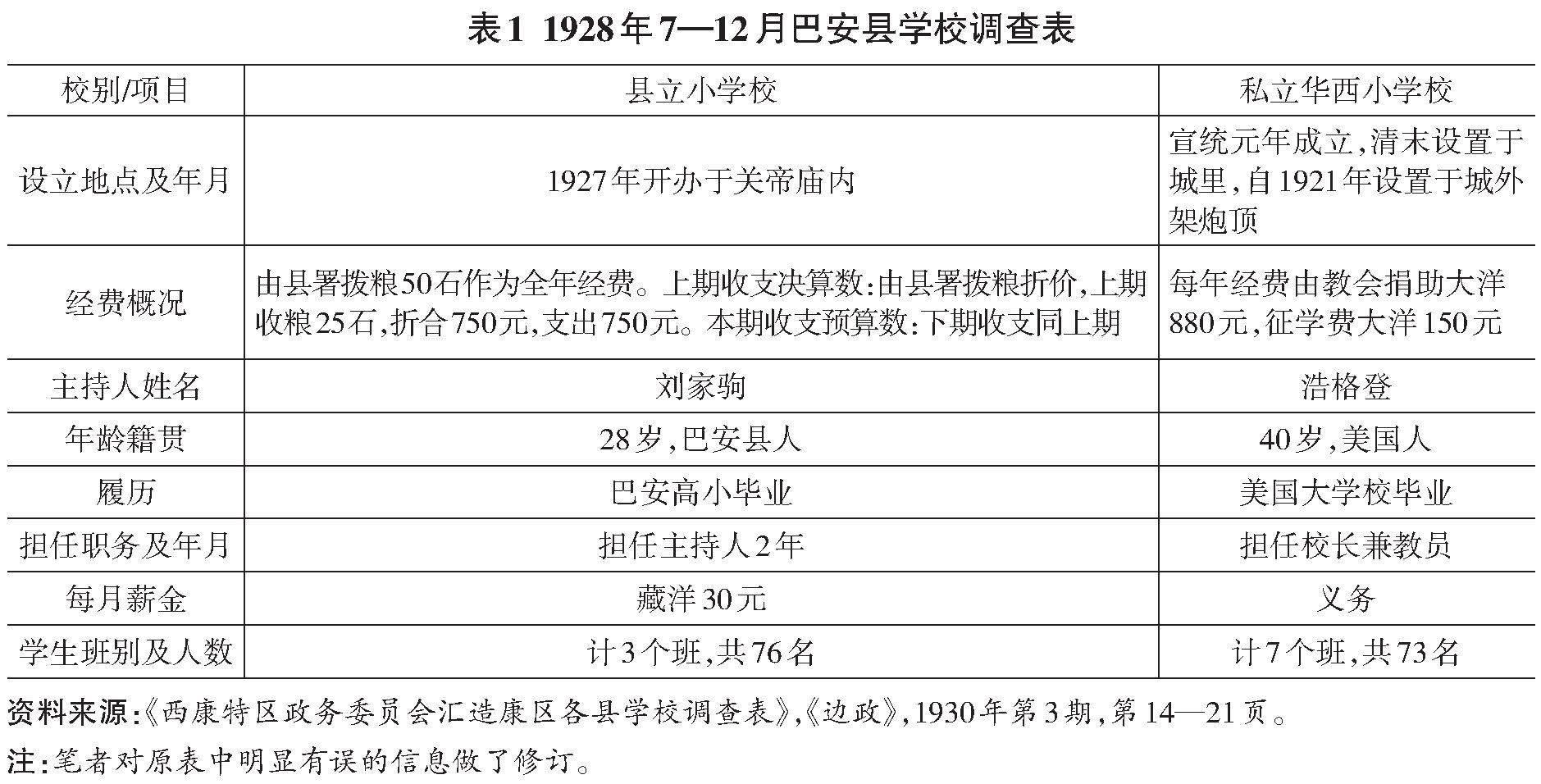

据传教士记述,该时期华西学校的美方校长任职情况如下:1921年底,邓昆夫妇从美国来到巴安;1927年6月28日,时任校长的邓昆离开并返美5,浩格登接任校长6。1928年,浩氏在临近5月26日离开巴安时,将学校管理权交给传教士皮得生7;1929年8月,邓昆返回巴安后接管学校8。从年度统计看,1929年底邓昆在年报中记录道:1926—1927年华西学校共有12名中国教员,其中德拉、刘家驹、林竹春、何世麟、白尚文、拉喜、谢吉儒、李国光、何桂香、胡崇儒为藏族,胡鸿文和陈泽明为汉族;美籍教员包含邓昆夫妇和皮得生夫人3人。浩格登的工作是对全校汉藏教员和美籍教员进行藏语培训。在该校向政府请求认可前,设有初中部,开设4门学科。1928—1929年度,学校根据政府新令进行了整改,办学进一步走向中国化和本土化。其中,皮得生卸任小学校长并任命藏族人李国光为校长和董事会负责人,谢吉儒任中方校长,皮得生任中学部校长,美籍教员仅有皮得生夫人1。该记录显示当年学校恢复了初中部,这与上述木匾上的校名互为印证。另据西康特区调查,1928年下半年,校长由皮得生和谢吉儒共同担任,聘文牍1人、教员8人、杂役2人。[20]该统计与基督会的数据一致且弥补了1928—1929年度基督会对人员统计的缺失。再据地方志记载,1929年该校有教师7人,其中美国人仅2名。[7]3581928—1929年,西康特区也开展了两次教育调查。据1928年《西康特区政务委员会汇造康区各县学调查表》,巴安办学状况如表1所示:

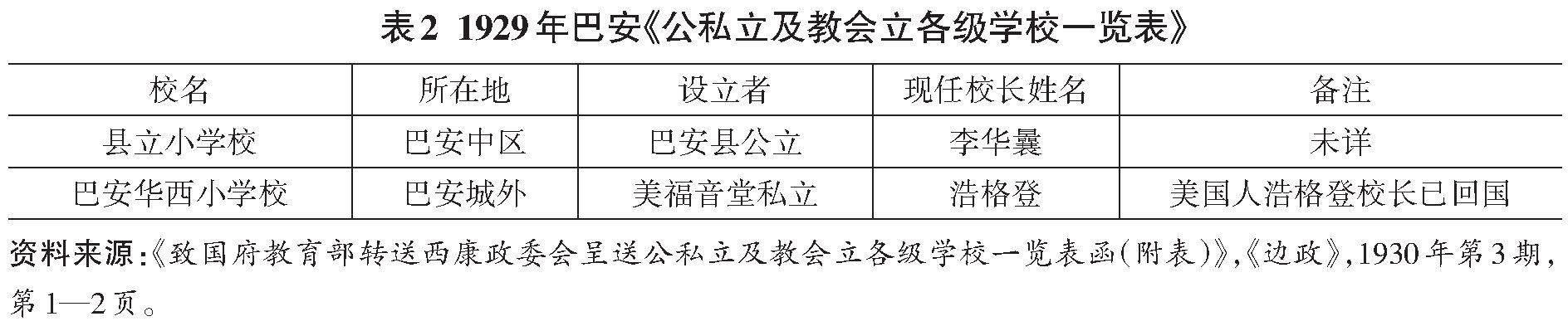

据表1显示,1928年下半年公立和私立学校在校生人数大致相当,华西小学校共有73名在校生。皮得生进行了更为详细的统计:当年年底华西小学校共有80名在校生,其中孤儿有60人,占全校学生人数的75%2,意味着办学经费主要依靠基督会而非学费。再据1929年西康的调查,巴安仅有两所学校,办学简况如表2所示:

1928—1929年基督会的记录和西康调查统计表对传教士任华西小学校校长的信息虽不一致,但均记载由美国人担任校长。此现象说明,因为私立学校的经费来源主要是教会,所以传教士难以完全退出办学。尽管如此,在对史料进行分析的基础上,笔者认为收回教育权运动对巴安华西学校乃至对巴安教育发展产生了三大影响。

第一,影响最为显著的是1927年成为巴安近代学校教育发展的重要分界线。1928年,曾在华西学校就读并时任班禅代表的格桑泽仁1对川边(西康)教育评论道:清末赵尔丰在巴安实行强迫教育,开办多种学校,但辛亥革命之后,“川边镇守使一共换了四五个,他们只知道把持地盘,剥削人民,人民教育,什么实业,一样也不去理会。若说学校吗?连他们驻节的地方打箭炉也没有看见他设有过一个中等学校,提起真令人冷齿”[21]。清末官办小学停办后,本土教育荒芜。1926年,新任县知事雷振华重视本地教育,“从公粮中拨粮50石作学校专款,并聘请专职教员,两等小学人数渐增”[15]15。次年8月,他又废“巴安县立两等小学”,另设巴安县立小学校。[15]15据1927年统计,巴安境内共有4316户,2.8万余人。当地藏族人口占绝大部分,其余很多人为“汉回及外籍侨寓者”[11]。其时当地传教士及其子女多达20余人。[19]151在这样一个以藏族为主的多民族聚居社会中,本土近代学校教育长期缺失,巴安政府重振教育,实施教育部的《外人捐资设立学校请求认可办法》。可见,在收回教育权运动期间,国家教育主权在巴安得到行使具有重要意义。

第二,在全国收回教育权运动期间,巴安教会学校培养的本土知识精英为当地教育权收回发挥了重要作用。《西康特区政务委员会汇造康区各县学调查表》隐含一个重要史实,即巴安县立小学校长刘家驹(格桑群觉)清末就读于县立小学,1918—1919年就读于华西小学高小部,曾兼任小学部汉语和图画课教员,毕业后留校任校长,任期为1920—1923年。[15]157该校在由传教士任校长的同时,又委任本土藏族人任校长,此事发生在收回教育权运动开展之前,可见华西小学在本土化适应过程中培养了本土知识青年。在收回教育权运动期间,刘家驹曾任县教育局代局长。1927年8月县教育局成立,办公地点设于关帝庙,每月政府拨款藏洋30元,设局长1人,名为彭启乾。从其薪金可见,月薪为藏洋30元。1928年上半年,彭启乾辞职。在此窘境下,刘家驹代任局长并维持了县立小学的开办。[22]1927年基督会的年度工作总结会首开先例,邀请本土人士围绕各自工作进行自由发言。刘家驹作了题为《关于学校的本土批评》(Native Criticisms of the School)的报告,他不仅在实践中,而且在教育理念方面致力于本土教育的探索。[23]在这个时期,他还与从华西学校毕业的藏族知识精英格桑泽仁[15]148和洛松邓珠(江安西)[14]185-186共同发起成立巴安青年会,该会成为当地汉藏社会颇有影响力的“知识分子之家”[15]161。1929年刘家驹赴南京蒙藏委员会工作。[15]157从这一系列史实可见,华西学校培养的精通汉藏语言和文化的本土知识精英促进了教会学校的教育权向本土的转移和地方教育的发展。

第三,在1926—1929年,华西(小)学校的教师以汉藏教员为主。汉藏成员组成董事部和中国人任校长等史实表明,该校的美方教会势力大为削弱,教育主权逐渐从传教士手中转移到国人手中。

(二)1928年《巴安华西基督会私立小学校章程》的制定与办学的世俗化

在皮得生任校长期间,最突出的管理措施是于1928年8月制定了《巴安华西基督会私立小学校章程》。章程以汉语而非英文写成,体现了办学的中国化。章程包含10条规定:“1.本校教员在未上课以先,应各到教室整理洁净再行上课,以种卫生。2.本校各班学生在上课时应以整齐,以免错乱校规。3.凡上课时不宜高声,以免妨害各生课程。4.在校教员在未上课,应先到15分钟,在校务室划到,再去上课。5.倘本校教员,应有特别事件方可请假。6.若本校教员无故请假,宜照校章扣薪。7.凡本校校生及教员等在上课时间,无故亦不能笑喜连天,以免妨害校务,更使观者不雅。8.本校教员及学生在教室不能吐食他物,免害卫生。9.本校各生所用纸笔书籍等亦宜保存无失,若无故失去损坏,即照第六条论。10.本校教员及学生等应宜慎守校规,各按本分,勿犯,本校即照章奖赏,考期加分,切切亦知。”1

该章程对师生举止行为和教员职责等作了具体要求和规范,如讲究卫生、遵守课堂纪律和校规、爱护文具,未涉及政治问题和意识形态,也未包含任何宗教因素。尽管章程的制定说明传教士仍保留了一定管理权,但总的来看,在基督会创办的教会学校中,辦学走向了世俗化。

四、巴安华西学校课程、教材、教学内容的中国化与世俗化

1927年以前,教会学校在华办学有其宗教目的,课程和教学内容有其宗教性,华西学校也不例外。在该时期,华西学校的课程分为世俗性、宗教性,以及兼有世俗性和宗教性的唱歌课程三大类,同时开设实践性的技能课。就科目看,学科发展经历了从开办时科目较少到逐步规范化的过程。语言类科目包括藏语、汉语、英语,三语教学从幼儿园一直贯穿到初小和高小2。以1920—1923年为例,该校开设藏文、国文、历史、地理、算术、卫生等世俗课程;除藏文外,课程与全国小学的课程大致相同;汉语或藏文圣经中的一些内容为必修课,音乐课还教唱赞美诗等3。该校教材多从成都、重庆、昆明等地采购。[7]358

1927年10月,全国最高学术教育行政机关中华民国大学院在南京成立。[1]52391928年9月13日,南京国民政府大学院中小学课程标准起草委员会修正通过小学课程科目案,暂行以下小学课程科目:“国语(语言、读书、作文、写字),算术,党义(包括公民),历史,地理,卫生,自然(包括园艺),体育,音乐,形象艺术(得简称形艺,包括绘画、剪贴、塑造等),工艺(以衣食住行为体,包括农艺)。”[24]该规定具有一定灵活性,可以合并一些科目,如按新学制课标,党义、历史、地理、卫生,可合称社会科,社会、自然可合称常识科。[24]1929年4月,国民政府通令公布的《中华民国教育宗旨及其实施方针》分教育宗旨和实施方针两部分内容。教育宗旨为:“中华民国之教育,根据三民主义,以充实人民生活,扶植社会生存,发展国民生计,延续民族生命为目的;务期民族独立,民权普遍,民生发展,以促进世界大同。”4实施方针共8条,与小学相关的法令有4条:一是“各级学校之三民主义教育,应与全体课程及课外作业相贯连,以收笃信力行之效”[1]4929;二是“普通教育,须根据总理遗教,以陶融儿童及青年‘忠孝仁爱信义和平之国民道德,并养成国民之生活技能,增进国民生产能力为主要目的”[1]4929;三是“男女教育机会平等”[1]4929;四是“各级学校及社会教育,应一体注重发展国民之体育”[1]4929。随着收回教育权运动的发展和新法令的实施,教会学校的性质发生了根本性转变。

就华西学校而言,该校在执行新法规和法令的过程中,根本性转变首先体现在教育目的必须转变为符合“中华民国教育宗旨”的教育目的;其次体现在课程中,即所设课程包含的世俗性课程与其他学校大致相同。据巴安地方史料记载,民国时期该校课程“以教学汉藏文为主,并可选修英语,规定从小学开始,就必须学好藏文字母和拼音,还要求熟记文法口诀;升入初中后,又要求熟记生字词语,学好藏文文法。校内还兼办有皮革、印刷、缝纫、纺织、医疗等职业科目,由学生自由选学”1。据基督会史料记载,该校除按政府规定开设常规课程(regular courses)外,针对汉藏学生普遍贫困的状况,还开设了与谋生需求相结合的手工技能课,如书籍装订、制鞋、缝纫、编织、园艺和农作等科目的教学,以“训练学生的手艺、头脑和心智”2。这些实践性手工艺课程,既是对该校长期进行的“校内实业项目”(School Industrial)[14]的继续发展,也是对三民主义教育宗旨的贯彻和实施。为了满足教学需求,传教士均承担了数项工作,如浩格登承担了藏语教材翻译和教学等3。另一显著变化是唱歌课的教学内容发生了改变。在皮得生的学校工作记录中有张散页,上面用中文和简谱抄写了从1926年7月起广州国民政府启用的以黄埔军校校歌为“代国歌”的《国民革命歌》。全部歌词如下:“打倒列强,打倒列强,除军阀,除军阀;国民革命成功,国民革命成功,齐欢唱,齐欢唱。打倒列强,打倒列强,除军阀,除军阀;努力国民革命,努力国民革命,齐奋斗,齐奋斗。”4该页面标注了歌名和“代国歌”三字,歌词一字不差。总之,该时期中国的“最强音”——代国歌的教唱,取代了基督教赞美诗,成为华西学校的教育权被收回、国家凝聚力被展现的显著标志。课程考试的显著变化是,以往由设于成都的华西基督教教育联合会(West China Christian Education Union)提供考试试题和评定考试成绩的做法被取缔,华西学校的教师自行出题和评卷5。这就意味着学校不再是宗教团体和基督教教育的一部分。学校还采取了一些“中国化”措施,如在校门两侧围墙上加盖了中式瓦片,学校的标识牌一律改用中文,这就使学校的中国“氛围”变得浓厚起来6。

1929年8月南京国民政府教育部公布的《私立学校规程》规定,私立学校立案后,“其组织课程及其他一切事项,须遵照现行教育法令办理”[1]3449-3450,进一步加强了对私立学校的管理;规定私立学校如为宗教团体所设,不得以宗教科目为必修科,不得在课上作宗教宣传,不得强迫或劝诱学生参加宗教仪式,小学不得举行宗教仪式。[1]3449-3450依据以上规定,巴安基督会的宣教事工退出了华西学校,基督会也取消了圣经学习等宗教课。据当地人回忆,该时期政府令华西学校以前使用的旧教材“统统不准用”7,完全用收回教育主权后的新教材,“学校用的课本都是‘新学制教科书;扫除旧文化,创立新文化”8,对教会学校的教育给予了“沉重打击”9。由此,该校从培养基督徒的办学体系转向了以三民主义为依据、培养中国国民的教育体系,展示了在华教会学校转变为由“国家统一管理”的中国教育体制的一部分。[4]

五、1928—1935年华西学校办学走向中国化和世俗化后的状况与中国近代教育发展

以下就办学经费和设施、年度统计数据和1928—1935年办学状况等方面,对华西学校走向中国化和世俗化以后的办学情况进行考察,探讨收回教育权运动对教会学校和中国近代教育所产生的影响。

(一)1928—1929年华西学校的师生状况

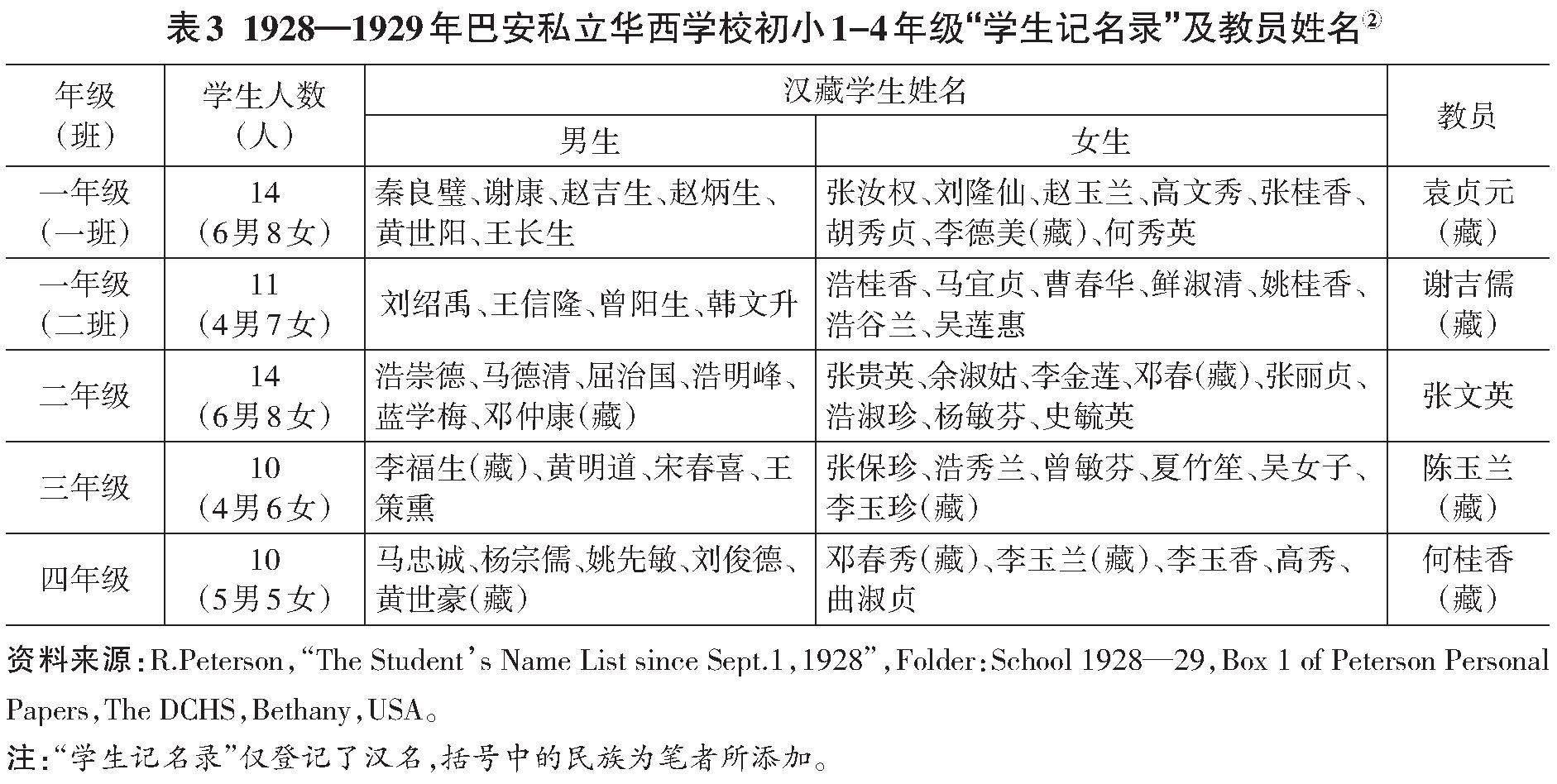

1928—1929年,皮得生所制《巴安基督孤儿一览表》”反映了华西学校高小的部分生源和学生等信息。高小含两个年级,在读生中12人來自孤儿院:二年级有王信安(16岁)和张丽春(19岁)2人;一年级有9人,从15岁至20岁不等,包括刘绍禹、王信隆、鲜淑清、马宜贞、姚慕兰、浩谷兰、曹春华、吴莲惠、浩桂香;当年高小毕业1人,即黄世杰(藏名祥秋)1。同时,皮得生所造初小1—4年级学生名册反映了在校生人数、就读班级和教员等状况。

由上文表3可见,1928年秋华西学校初小共有4个年级5个班,在校生59人(男生25人,女生34人)。除一年级有2个班外,其余年级各有1个班。男女学生和汉藏学生不仅同校,而且按学习程度混合编班,这既是与同时期国内其他许多学校的显著差异,也是民族地区华西学校的本土化特色。

笔者在档案中发现了一份珍稀手写记录,为1928年皮得生对该校全年每月情况所作的统计,具体如表4所示:

表4显示:1.该校确实按教育部法令重新注册并在校名中添有“私立”二字。2.校名为“学校”而非“小学校”,与前述1928—1929年度皮得生任中学部校长和木匾上的校名互为印证,说明该年度初中部已经恢复;同时,原表中两处“二校”的备注说明,该年度华西学校的初中部恢复,小学和初中合称“二校”。3.下半年学生人数略增,女生多于男生。4.全年行课202天。5.在费用收支中,“卖出货物”当为学校将从内地购入的文具卖给学生所获收入,以及学生将在实践性手工艺课上制作的手工艺品卖出后所获收入;“学金”的信息不详,有可能是该校投入教学的经费或是从部分学生那里收取的学费;此外,尚有办学产生的杂费,即“杂支用藏洋”;从教员月薪金额看,3月、4月、8月和12月的薪水金额达130元藏洋以上,其余月份不足100元藏洋,可见行课期间教员人数有所增加。6.该校当年的基本开支和所需流动资金(动产)较多。

(二)作为中国教育体系中的私立学校:办学经费和设施状况及办学困境

如上文表4所示,1928年该校全年支付给本土教员(不含美国传教士)等人的薪水共计藏洋1122.75元,杂费支出约藏洋104.5元,学生中孤儿人数占比较大,这些数据说明了该校经费主要依靠基督会拨款;该年度开支总共为大洋820.32元,原表中备注所记的由美国补助大洋657.27元1,说明了经费主要来源美国。因此,华西学校在走向中国化和世俗化后,办学者必须继续提供经费和物资,方能维持学校运转;而在西康开办这样一所规模小、以孤儿为主要生源的学校,成本甚高。同时,校舍等硬件设施也至关重要。据基督会统计,1927—1930年,华西学校的校舍建筑和设施总价值为5300金币(墨西哥元)2,1930—1931年,其价值降至3000金币(墨西哥元)3。另据西康特区调查,该校资产状况如表5所示:

据表5所示,该校不动产(即1921年建成的校舍等硬件)共约藏洋5000元,这是该校赖以生存的基础;动产即为美国基督会总部每年下拨的数百元(藏洋)教育经费。据表4,1928年总部对该校的补助折合大洋约657元。该校的支出统计与西康调查表均显示,基督会在巴安除了修建校舍等投入外,每年尚有持续的办学投入。因而,华西学校与该时期其他在华教会学校一样,面临这样一种情形:

一方面,收回教育权后,学校创办者必须继续为私立学校提供办学经费和设施。教会学校仅投入、不产出的状况使其在1929年世界经济危机爆发后生存愈发艰难。在这当中,华西学校更是难上加难。在1929年前后,基督会总部完成的一份有关巴安差会的评估报告指出,该点面临中国及所在西康动荡的局势,巴安闭塞且距离美国极远,当地环境对传教士的生存和身心健康有极大挑战性;制约因素颇多,尤其是“开支巨大”[25],该点是基督会海外差会中经费投入大且“最昂贵的”一处。[25]从地方看,1932年,巴安发生重大武装冲突,即格桑泽仁事变,华西学校的校舍在冲突中受损。[19]176就巴安基督会传教士而言,20世纪20年代末他们陷入来自教会、地方政局、世界经济危机和生存压力等种种因素交织的重重困境中,最终于1932年关闭传教点后离去,[25]该校的衰落不可避免。尽管如此,基督会委托本地教务委员仍将办学维持了一段时间,正如调查者所了解到的:“当地福音堂亦设有私立华西初级小学一所,分二班,计男生二十名,女生十四名,幼稚班一班,男生九名,女生三十名,教职员五人,薪水平均每月大洋十元,年由美国教会汇拨大洋1500元至巴,以备开支。”[11]这一情形维持到1935年秋,此后学校无法继续开办。[26]234此结局与1927年前其办学兴盛的景象形成鲜明对照。

另一方面,收回教育权运动所促发的一系列办学整改,从根本上使教会学校的办学初衷和“培养有文化的基督徒”的目的落空,对其教育活动造成严重打击。就华西学校而言,1930—1931年,全校注册学生增至93人。其中,初中部有5名学生注册,从而使其教学的组织形式成为“中学常设班”(regular middle school class)。同时,该校遵守新的办学法规,“学校在很大程度上由时任校长的中国人吴先生(Mr.Wu)掌管”1。学生人数的增加和班级的增设使该校办学规模扩大,这就意味着教会必须投入更多的办学资金、设施和人员。同时,中国人任校长的法规使其办学进一步中国化,教会和传教士越来越难以介入教育活动和学校管理。这也是世界经济危机爆发后部分教会学校难以为继的原因之一。换个视角看,这种状况就为20世纪三四十年代中国本土学校教育的崛起争取了空间。本国独立自主办学,不仅培养了本国的国民和国家所需人才,而且无疑也为增强中华民族和国家的凝聚力发挥了重要作用。

六、结 语

1927年,华西学校按新法规向政府申请办学认可后,办学走向中国化和世俗化。此过程是声势浩大的收回教育权运动对中国近代教育发展产生重大影响的缩影。正如胡卫清指出的那样,“从此教会学校不再作为一种外国教育体制存在,而是作为中国私立教育体制的一部分由国家统一管理”[4]。更名后的“巴安华西基督会私立小学校”与县立小学校构成了巴安国民教育体系,标志着清末以来的外国教育体系在巴安的消亡和巴安近代教育发展的重大转折。这既是收回教育权运动在西南民族地区取得的重要成果,也是“中国民族主义运动的伟大胜利”[4]在西康多民族社会的充分体现。

就该校而言,中国人任校长和董事部的中国化意味着教育权向地方政府和社会的转移。该校作为教会学校,从培养基督徒转变为不以宗教为教育宗旨,宗教课程被取消,并在考试方面不再接受华西基督教教育联合会的领导,经历了世俗化的转变,这些转变标志着国家在巴安收回了教育主权。巴安传教士在学校的宗教活动、科目和教学的取消最终使其无法实现在学校的宣教目的。在此情形下,1931年华西小学与巴安县立小学仍然并存,甚至恢复了初中部,[27]此后该校则勉强维持到1935年。

从国家治理角度看,全国性的收回教育权运动迫使国家出台了一系列教育法规和法令,并在偏远地区得到落实,以此改造了教会学校,促进了地方教育发展。国家在西康及巴安收回办学主权,增强了国家的凝聚力。新的国家教育宗旨及其方针在巴安汉藏学生培养过程中的实施,无疑达到了此目的。在这一过程中,具有家国意识并胸怀大志的藏族知识精英群体在巴安的出现,明显与收回教育权运动和国家的办学管理有着内在的联系。以上诸因素结合起来,成为1940年代巴安教育再度繁荣、汉藏人才辈出,以及巴安成为西康文化高地的重要原因。[9]教育要产生比较明显的效果,往往需要数年时间。鉴于教育的这种“滞后效应”,放大到全国范围看,收回教育权运动所产生的复合且连锁的效应必然是叠加性的且不仅限于教育。收回教育权运动的胜利,作为“中国民族主义运动的伟大胜利”[4],为新民主主义革命取得伟大胜利奠定了一定基础。

今天,虽然时代大不相同,但在实施国家制定的中长期教育战略规划《中国教育现代化2035》过程中,[28] 如何增强中华民族共同体和国家的凝聚力,仍然是必须高度重视的现实问题。为此,一方面需要以史为鉴,以铸牢中华民族共同体意识、增强中华民族共同体和国家的凝聚力为思想引领;另一方面既需面向世界和未来,又需注意多民族的社会特点,在办学中科学地推进中国教育现代化,避免形式主义和走极端路线。

[参考文献]

[1]顾明远.教育大辞典[M].上海:上海教育出版社,1998.

[2]舒新城.序[M]//舒新城.收回教育权运动.上海:中华书局,1927.

[3]福建学生联合会收回教育权运动委员会.收回教育权运动[M].福州:福州书店,1925.

[4]胡卫清.南京国民政府与收回教育权运动[J].聊城师范学院学报(哲学社会科学版),2000(3):15-20.

[5]林洁丹,关威.潮汕地区20世纪20年代的收回教育权运动[J].韩山师范学院学报,2004(4):39-47.

[6]吴冬玲.二十年代辽宁人民收回教育权运动[J].兰台世界,1998(3):41-43.

[7]四川省巴塘县志编纂委员会.巴塘县志[M].成都:四川民族出版社,1993.

[8]赵艾东,李真.清末巴塘改土归流、地方秩序重建与国家认同[J].西南民族大学学报 (人文社会科学版),2022(6):10.

[9]赵艾东.清末川边兴学对藏族女性的近代启蒙与塑造:巴塘女学堂师生合影考[J].中国藏学,2020(4):148-159.

[10]赵艾东,朱晓陵.跨越民族、文化、宗教:1903-1922年美国医生史德文在康藏地区的活动与角色[J].中国藏学,2016(1):69-80.

[11]羊磊.巴安小志[J].川边季刊,1935(4):50-55.

[12]西康特区政务委员会汇造康区各县学校调查表[J].邊政,1930(3):14-21.

[13]SHELTON F B.Sunshine and Shadow on the Tibetan Border[M].Cincinnati:Foreign Christian Missionary Society,1912.

[14]赵艾东.二十世纪早期巴塘基督会实业项目研究[J].澳门理工学报,2021(1):183-191.

[15]肖雅敏,张玉林.高原江南桃李园(巴塘县人民小学百年史略)[M].郑州:中华诗词出版社,2009.

[16]杨天宏.民族主义与中国教会教育的危机:北洋时期收回教育权运动之背景分析[J].社会科学研究,2006(5):136.

[17]陈翊林.最近三十年中国教育史[M].上海:太平洋书店,1930.

[18]孙广勇.社会转型中的中国近代教育会研究[M].武汉:华中师范大学出版社,2007.

[19]ZHAO A D,ZHU X L.FAR,Far Away in Remote Eastern Tibet:The Story of the American Doctor Albert Shelton and His Colleagues from the Disciples of Christ 1903-1950[M].St.Louis:Lucas Park Books,2014.

[20]西康特區各属外侨办理事项调查表:民国十七年九月西康特区政务委员会报告[J].边政,1931(5):4.

[21]佚名.班禅代表格桑泽仁之西康教育谈[N].中央日报,1928-08-06(10).

[22]佚名.西康特区各县教育机关调查表[J].边政,1930(3):21-23.

[23]ZHAO A D.On the Localization of the Evangelistic Work of the Disciples of Christ at Batang in the Border Region of Sichuan and the Close of Its Mission 1919-1932[J].Journal of Cultural Interaction in East Asia,2022(2):92.

[24]佚名.小学课程科目案通过[J].中华基督教教育季刊,1928(4):89.

[25]赵艾东.基督会宣教事工与20世纪早期巴塘出海通道的开辟[J].宗教学研究,2020(1):238.

[26]杨恩洪.西康之莺:藏族第一位女教授邓珠拉姆[M]//杨恩洪.藏族妇女口述史.北京:中国藏学出版社,2006.

[27]西康特区十四县最近调查表:西康巴安县调查表[J].边政,1931(8):39.

[28]张旺.教育现代化:理念、体系、制度、内容、方法和治理:基于《中国教育现代化2035》的目标任务[J].吉林师范大学学报(人文社会科学版),2022(1):51-58.

The Sinicization, Secularization, and National Cohesion of

Baan Huaxi School in the Movement to Reclaim Education Rights

[Abstract] In 1924, during the peak of the nationwide opposition to Christianity and its missionary activities in China, as well as the imperialist use of religion for cultural aggression, the launch of the movement to reclaim the right to education of all foreigners in China was of great significance. This movement forced the Republic of China government to issue a series of laws and regulations on private schools such as church schools operating in China between 1925 and 1929. For this reason, in 1927, the West Kangbaan (Batang) West China School established a board of directors, applied for school accreditation from the local government, renamed it as the “Baan West China Christian Private Primary School”. It appointed Chinese as the principal, formulated the schools articles of association, and made improvements in school management, faculty allocation, curriculum setting, and teaching, leading to the localization and secularization of education. This marks that the school, as part of Chinas private education system, together with Baan County Primary School, constitutes the local education system. This is not only an important achievement of the movement to reclaim the right to education in the southwestern ethnic areas, but also a microcosm of the significant turning point in the development of modern Chinese school education. This typical case fully demonstrates that the revocation of the right to education has enhanced national cohesion.

[Key words] Baan;West China School;Xikang;the movement to reclaim education rights;national cohesion

——以《边事研究》刊载为中心

——西康文物展览会浅析