论数学建模融入新文科课程体系

胡志华 李姚娜

摘要:数字文明时代,在文科课程体系中融入数学建模能够提升学生的数字素养。数学建模已经成为新文科研究的一种范式,文科教育可以通过导入、嵌入和建构等方式,将数学建模融入新文科课程体系。数学建模融入新文科课程体系的学理逻辑,在于以数学建模为边界融合物流新文科与新工科,以数学建模为纽带构建物流课程体系,融入数学建模构建物流实践场景,进而提升科学研究能力。此外,从系统工程与复杂系统管理的角度思考将数学建模融入新文科课程体系的效用,有益于推动新文科内在与外在要素的广泛互动,促使文科发展适应数字文明时代,培养具备人文积淀和数字素养的新时代复合型人才。

关键词:课程体系;数学建模;新文科;物流

DOI: 10.20066/j.cnki.37-1535/G4.2024.01.07

基金项目:本文系2021年度教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“新时代推进新文科建设的理论与实践研究”(21JZD058)和教育部人文社会科学研究一般项目(23YJA630035)的阶段性成果。

一、引 言

数字文明是新文科建设的时代背景,融合数字文明时代的成果以提升文科学生的数字素养,是新文科建设的重要途径,其具体实现手段是在新文科课程体系中融入数学建模。数字文明是以数字社会为环境,以数字经济为主体,以数字技术为核心,以数据为生产要素,以数字互动为主要特征,以数字文化为精神的新型文明形态①。数字素养是数字文明时代公民应具备的数据获取、处理、存取、利用、创新的能力,以及保障数据隐私、安全与伦理的素养的集合②。提升文科生的数字素养,才能使新文科建设符合数字经济时代对人才培养的要求。围绕“四新”建设,教育部发布了《关于加快推进高校“新工科”建设改革工作方案》《关于加快推进高校“新医科”建设改革工作方案》《关于加快推进高校“新农科”建设改革工作方案》和《关于加快推进高校“新文科”建设改革工作方案》,强调在培养方案和课程体系方面加强信息技术教育,建设信息技术基础应用和前沿课程;在不同学历阶段引入人工智能原理、网络技术、空间治理等前沿专题课程;设置数字化、数字经济、数字化转型等方面的课程,拓展数字技术与产业前沿。新文科建设致力于探索新问题、提出新观点、开辟新领域、建构新理论和话语体系①。数学建模是新文科研究的多元综合与创新,将数学建模融入新文科课程体系是增强学生数字素养的核心与媒介。

文科的数学化和模型化是指在文科研究中引入数学的概念、方法和工具,用数学的语言和形式来表达、分析和解决文科中的问题,建立符合文科实践的数学模型。数学建模适用于研究文科中涉及量化分析、逻辑推理、规律发现、预测控制等方面的问题。法学研究采用贝叶斯定理分析和评估法律证据的可信度,用机器学习分析和预测法律案例和判决结果。文学研究采用词频分析研究不同文学作品或者不同文学流派的风格特征,用主题和情感机器学习研究文学作品的主题、情感、创意。历史研究利用数据科学方法分析历史事件的发生概率、影响因素和后果评估。数学建模用于哲学研究的情景也非常多,例如用数理逻辑研究哲学中的概念、命题、推理和证明,用集合论来研究哲学中的本体论、分类论和存在论。语言学研究采用有限状态自动机模型分析语言的音系,著名的乔姆斯基范式就是来自语言学与计算科学家的合作研究成果。艺术研究用分形几何来分析和创造具有相似性的艺术形式,比如黄金比例就是优化和评价艺术作品美感的基础模型。

基于数学模型方法的新文科研究有利于更好地分析和解释社会、经济、政治、文化等现象和问题。例如,微分方程是一种描述变量之间随时间变化关系的数学工具,可以用来建立涉及人口增长、传染病传播、经济波动等动态过程的模型。博弈论是一种研究多个理性决策者之间相互作用和冲突的数学模型,可以用来建立涉及国际关系、社会选择、政治竞选等策略选择和合作竞争的问题。统计分析利用数据收集、整理、描述、推断和检验方法,建立涉及社会调查、历史研究、心理测试等数据处理和解释的模型。最优化是一种寻找最佳解决方案的数学方法,可以用来建立涉及资源分配和效率提升的模型,如运筹学、管理科学、经济规划。

值得注意的是,在文科研究中使用数学建模是一个颇具争议的问题②。一方面,文科研究使用数学模型是一种创新和进步,可以拓宽文科研究的视野,增强文科研究的逻辑性和证据性,促进文工交流和学科融合。另一方面,这种跨学科的研究方法过分强调数量和形式而忽略质量和内涵,可能忽视或损害文科研究的特点和价值,削弱文科与社会之间的联系。因此,文科研究的数学化和模型化虽然是有益的尝试,但不能替代文科研究的主体性、多样性和历史性。文科研究不能为了数学化而数学化,应该以解决实际问题为目标,保持对人文社会的敏感、关怀和责任③,而不应追求数学化的冷漠、中立和虚无。

二、数学建模融入新文科课程体系的三种模式

考虑文科领域内人才培养目标和体系的不同,数学建模以多种方式融入新文科课程体系。在强化学术研究与综合实践的背景下,学校应为文科专业开设覆盖数学建模基础、技术、应用、思想和方法等层次的课程,同时要设计特定专业领域内问题数学化与模型化的相关课程,强化文科学生数学素养和创新能力。在新文科学生创新创业能力培养为导向的情景下,采用探究式教学从教材建设、模式设置、平台搭建及项目孵化等方面,实现数学建模课程与创新创业教育的深度融合。就数学建模融入文科课程的载体而言,基于问题的数学建模教育强调以实际问题为导向,让学生通过建立和求解数学模型来探究文科知识和理论;基于项目的数学建模教学以项目为载体,让学生通过团队合作来完成具有文科背景的数学建模任务;基于课程的数学建模教学以课程为平台,让学生通过系统地学习数学建模的理论和方法来深化对文科知识的理解。

数学建模教育在方法、技术和理论上的综合性,要求学生对研究问题富有洞察力和分析能力。通过数学建模可以了解政治、经济、社会、地理、环境等不同领域的实际问题,使学生更深入和全面地理解文科知识,同时也促进数学与文科之间的交流和融合,培养学生跨学科思维和综合分析能力。数学建模的综合性使得教学和实践都采用小组合作的形式,让学生通过团队合作方式完成具有不同学科背景的数学建模任務,培养学生的协作能力、自主学习能力和批判性思维能力。

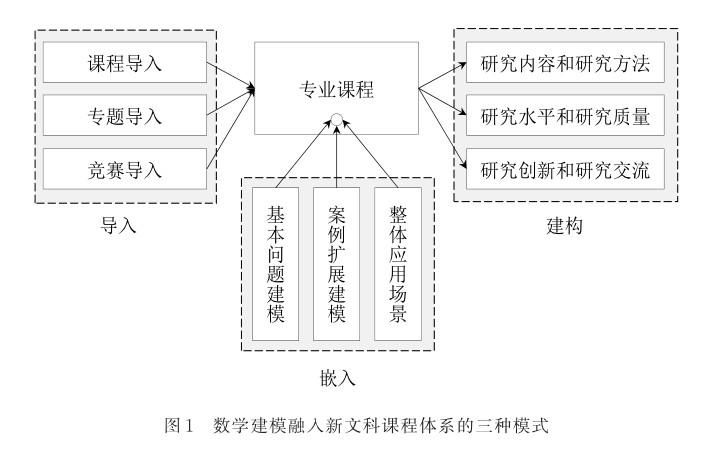

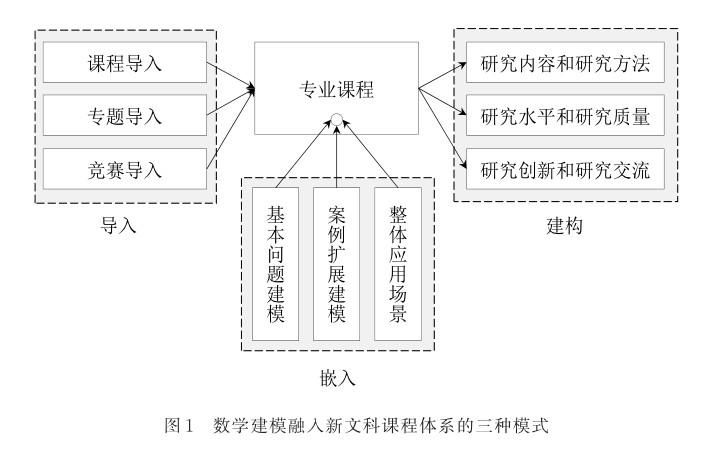

虽然将数学建模应用于新文科课程体系中有益于提升文科学生的综合素质,但是就具体实践层面来讲,数学建模在新文科课程中的应用也存在挑战。首先,该课程对教师的知识结构和知识广度提出了更高的要求,要求教师具备扎实的数学基础和熟练的计算机技能,熟悉文科领域的实际问题和背景知识,能够指导和激励学生进行创新性探究活动。其次,新文科数学建模教育是介于应用数学、数字技术和专业课程之间的交叉课程,如何形成一个完整的教学体系对教材建设是一个极大的挑战。最后,文科数学建模教育需要大量的专业案例,要求不同专业背景的教师进行合作交流才能形成系统的案例库。根据数学建模与专业课程的关系,图1总结了导入、嵌入和建构三种模式及其具体融合途径。

(一)导入模式:通过数学建模课程、专题与应用拓展文科理论

1.课程导入模式。数学建模基础课程包括微分方程、线性代数、数理统计和运筹学等,工科专业通过课程导入数据建模,数学和信息类专业课程也可以用于数学建模。新文科课程体系构建在充实数学建模基础课程之外,最重要的是提高数学建模问题分析和数学模型应用能力。新文科的数学建模陷入了一个困境,即不同专业的数学建模功底不同,文科专业的数学基础难以通过数学建模课程系统地提高。在文科数学建模导入课程的设计上应该注重数学、建模、先进数字技术思想,并注重专业工具与技术的应用,例如统计软件、数学规划模型求解软件和数学分析软件。数学建模课程应当适应新文科的学科话语体系,而非简单与生硬地嫁接。

2.专题导入模式。所谓专题导入模式是通过课程专题、讲座专题、项目专题在文科课程中导入数学建模。选择与新文科相关的社会实践问题,如社会调查、舆情分析、历史事件、文化现象等,引导学生思考如何用数学方法进行分析和评价,设计数学模型,并利用现有的数据或软件进行求解和验证。讲座专题更具有开放性,通过组织文工融合的大讲堂或系列讲座,从不同层次和视角引入融合数学建模的案例、理论、方法和技术。以项目为专题导入数学建模开放性更强,要求学生独立完成从发现问题、分析问题、解决问题到检验问题的全过程。组织学生分组进行数学建模的实践活动,让学生自主选择感兴趣的文科主题,确定具体的研究问题,收集和整理相关的数据和资料,构建和优化数学模型,并撰写论文进行交流。

3.竞赛导入模式。数学建模竞赛要求参赛者利用数学方法和计算机技术解决实际问题。数学建模竞赛有很多种,其中最有影响力的是全国大学生数学建模竞赛、美国大学生数学建模竞赛、中国研究生数学建模竞赛①。竞赛题目涉及文、理、工、医等各个学科的内容。2022年上海海事大学在研究生数学建模竞赛中获奖数量排名全国第三,2021年获奖数量位列全国第一。

(二)嵌入模式:通过嵌入数学模型丰富文科教育视角

数学建模可以帮助物流学生培养分析能力、创新能力和解决问题的能力,也可以让学生了解不同物流场景和情境的特点和规律。根据嵌入的数学模型与课程知识点的关系和规模,物流专业课程体系建设分为三类嵌入模式。一是对物流课程中的基本问题或要点进行建模和研究,选择一些与物流相关的实际问题,如物流网络设计、物流配送路线优化、物流设备调度、库存管理、供应链协调等,引导学生思考如何用数学方法进行描述、量化和评价,设计合适的数学模型,并利用现有的数据或软件进行求解和验证。二是针对物流课程中的知识点,设计案例数据并延伸要点范围、深化知识点层次。以数学建模的方式建立特定知识点与课程体系,以及与其他数学、数字技术、物流领域知识之间的关系。三是设计更具有整体性的案例、项目或场景串联课程涉及的知识点,使学生能够对不同层次和课程的知识要点融会贯通。图2是物流专业关于《机器学习》课程的设计思路,在基础知识之外,采用物流相关领域的机器学习案例,同时这些案例也都取自研究课题。在物流课程教学中嵌入数学建模内容为物流专业人才培养提供了新的途径和视角,可以提高学生的分析能力、团队协作能力和创新能力。

(三)建构模式:通过文科理论数学建模构建更具学科整体性的理论方法

学科整体性是指学科作为一个相对独立的组织系统,具有独特的属性、功能和运行规律,以及与其他学科和环境的互动关系①。学科整体性反映了学科的多义性和复杂性,即学科不是一个单一的、固定的、封闭的概念,而是一个多元的、动态的、开放的系统,可以从不同的层次进行分类。适度运用数学建模对文科研究具有积极意义。数学建模可以把复杂的人文现象转化为数学语言和逻辑,运用数学方法和工具进行分析和求解,提高文科研究的客观性和可验证性。数学建模可以拓宽文科理论的视野,把不同领域的数学模型和方法引入到文科研究中,可以发现和解决一些传统文科研究方法难以处理的问题,也可以提出一些新的问题和假说,促进文科理论的创新和发展。数学建模提供形式化和逻辑化的语言和工具,表达和推演文科理论中的概念、假设、原理和规律。数学建模可以提供量化评价的方法和标准,检验和验证文科理论中的命题、假说、预测和结论。例如,数学建模在经济学中可以用来描述和分析经济现象和经济行为,如供求关系、市场均衡、效用函数、博弈论等。数学建模在社会学中可以用来描述和分析社会网络、群体动力、社会选择、社会规范等社会现象和行为。数学建模在心理学中可以用来描述和分析认知过程、情绪反应、决策行为、心理测量等。

三、课程体系设计与组织:以上海海事大学物流专业为例

物流的新文科建设旨在培养具有国际视野、创新精神、跨学科能力和社会责任感的物流人才①。物流专业一般属于经管大类,应用性较强,受到大数据、人工智能新科技革命和产业变革的影响②。大数据、人工智能、云计算、5G、物联网等现代信息技术正在不断重塑高等教育形态③,引发文科专业体系、人才培养模式、教与学的方法创新与变革。由于上海和长三角地区对数字化与智能化物流人才的巨大需求,上海海事大学物流专业逐步建立了物流研究型人才数字素养培养体系。行动目标是构建以物流管理与工程为核心,涵盖物流经济、物流法律、物流社会学等多个交叉学科的物流新文科体系。行动要点包括人才新标准、培养新模式、专业新布局、課程新体系、思政新格局、教学新范式、质量新思维等方面。

不同学科领域之间的课程融合与创新是指将两种或两种以上的学科知识、方法和思维方式结合起来,以解决真实的问题或产生新的教学模式。这种模式有利于培养学生的创新能力、批判性思维、协作精神,也有利于促进学科知识的更新和发展。不同学科领域之间的课程融合与创新面临着一些挑战,数学建模与物流课程之间的融合也面临很多挑战④。例如如何打破学科边界,如何构建整合的课程体系。这要求实现学科之间的有效沟通和协作,避免课程堆砌和表层化的问题,培养和激励教师进行跨学科的教学改革和专业发展,调动和引导学生参与跨学科的学习过程。这些挑战需要高校在文化理念、组织制度、课程设置、师资保障、实践研究等方面进行全面改革和创新(图3)。

物流人才“数字素养”的提升是通过数字化和人工智能推动供应链、产业链、双循环稳定发展,要求完善高校物流学科体系建设和布局,深化“产学研”融合发展,校企共建专业和课程,培育更多符合“数字经济”物流产业高质量发展所需的复合型人才⑤。可以充分利用上海自贸区、海南自由贸易港、粤港澳大湾区、长三角一体化、“一带一路”等历史性战略机遇,在更加广阔的国际视野和产业互动中培养高端物流人才。物流研究型人才数字素养培养的主要内容如图4所示。

(一)以数学建模为边界融合物流新文科与新工科

物流新文科与新工科的边界随着物流产业的变革和物流学科的发展而不断调整和优化。物流新文科是指以“文工交叉、文理融合”为特征,跨学科交叉互渗、跨领域深度融合,展现中国物流实践、凝练中国物流经验、体现中国物流智慧的物流管理与工程类专业。物流新工科是指以“工程化、数字化、智能化”为特征,以工程思维和方法为核心,以信息技术为支撑,以创新创业为导向,培养具有国际视野和社会责任感的高素质工程人才。

以数学建模为边界融合物流新文科与新工科体现在能力、学科与课程体系等方面。一是物流新文科更强调“文工融合”“文理融合”和“人文自然融合”的特征,注重培养学生的人文素养、管理能力和创新思维;物流新工科更强调“工程化、数字化、智能化”的特征,注重培养学生的工程技能、信息技术和创业精神。以数学建模为基础培养物流学生数字素养是提高物流新文科与新工科融合的桥梁。二是物流新文科更侧重于探索物流学科理论和体系建设;物流新工科更侧重于推动物流技术应用和创新发展,对接产业需求,服务国家战略。数学建模、数字素养、数字经济与数字文明是物流新文科与新工科学科体系的共性内涵。三是物流新文科更倾向于跨学科、跨专业的课程互通与融合;物流新工科更倾向于采用“基础+核心+拓展”的课程体系设计,构建专业内部的课程层次与结构。数学建模是物流新文科与新工科之间的媒介,彼此之间可以相互借鉴、相互促进、相互融合。

(二)以数学建模为纽带构建物流课程体系

以数学建模为纽带构建物流课程体系的方法分为体系和知识点两个层次。考虑物流专业与数学建模特征,系统地融入数学建模思想,组织多个层次的课程体系。从物流专业特征来说,应当考虑物流设备设施规划、运作运用管理、物流供应链产业链、物流系统工程与复杂性等,融合合适的数学建模方法。从数学建模特征来说,通过共识课程与融合课程,体现连续、离散和数据驱动系统的建模与应用,从技能角度融合数学模型、算法、方案设计与写作。通过数学建模改变传统的教学方式,丰富教学内容。在知识点层次,梳理物流专业课程知识点,选择合适的数学模型,使之围绕问题和建模方法融合起来,以物流管理中的问题设计为基础、以建立和运用模型为主线、以培养学生的能力为目标开展教学工作。围绕专业问题,通过模型准备、问题分析与建模、数据采集、模型与数值分析,在问题场景中检测模型和分析结果,形成迭代的过程,立体地融合专业要点与数学模型。

将数学建模融入物流课程的内容与工具概括為以下四类:方法、案例、工具、竞赛。一是将数学建模方法与物流专业课程有机融合①,例如,在讲授物流系统优化与建模的课程时,针对物流系统中的大规模优化问题,构建相应数学规划模型,设计和实现算法进行求解和定量分析。二是将数学建模的实际项目和案例引入到物流课程中,例如,在讲授港口物流时,引入道口集卡排队与拥堵问题建模。三是将数学建模工具和软件平台应用到物流课程实验和实践中,根据物流专业特色选择和组合多种数学建模工具,包括数学规划模型、统计分析、机器学习、智能算法、仿真等工具,并开展建模活动。四是将数学建模相关竞赛作为物流专业的教学拓展,在开展物流课程设计、毕业设计、创新创业项目的同时,可以鼓励和指导学生参加数学建模竞赛,提高团队实战能力。

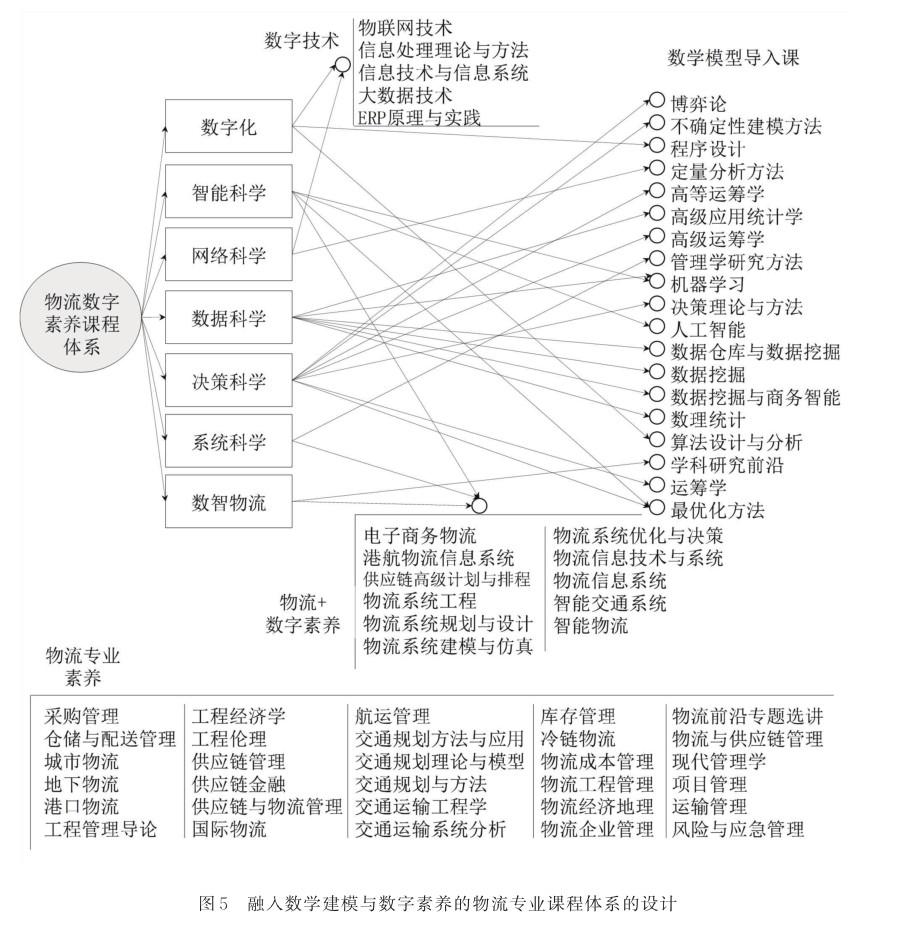

在对国内外五十余所高校培养方案与课程体系进行大数据研究的基础上,上海海事大学建立了体现“数字素养”和“物流”交叉融合的培养方案和课程体系(图5),形成近六十门课程库和课程的模块化组织。新文科教学内容应为学生提供解决生活世界真实问题的整合性知识②,因此培养方案和课程注重融入和适应物流研究与综合实践的需要。以物流专业课程为基础,对“数字素养”物流课程体系的设计,“数字素养”分解为“6+1”个方向(图5),其中“6”是对“数字素养”围绕其内涵的直接分解,包括数字经济、智能科学、网络科学、数据科学、决策科学和系统科学六大类课程;而“1”是指“智慧物流”,概括 “数字素养”与“物流专业素养”的互动融合。同时,该课程体系可以分为四个类别:物流专业素养类、数字技术类、数学模型导入类、物流专业素养与数字素养融合类。

(三)融入数学建模构建物流实践场景与提升科学研究能力

物流专业实践具有场景依赖性,不同场景中蕴含了各具特色的物流问题,融入数学建模构建物流实践场景,有助于激发学生学习兴趣和提升研究与综合实践能力③。物流配送中心选址是一个基本问题,以疫苗配送为场景,根据备选物流配送中心的位置、需求量、运输成本等因素,建立数学规划模型,鼓励思考疫苗配送的独特性并融入模型,通过数值实验分析模型和问题。对物流网络设计、配送路径优化、货物装箱问题等物流优化与决策问题,结合数学规划、优化算法设计与分析,引导在行业实际场景中展开建模与研究。集装箱码头吞吐量预测、物流区域经济演变、零售网点需求分析等场景都可以通过融合数据分析与建模方法进行学习与探索。

通过数学建模提高物流研究能力是对物流问题特征的适应性选择。物流问题通常涉及多种因素,具有不确定性,并且通常是嵌入在更大供应链、经济与贸易系统中,具有深度复杂性。通过数学建模,可以将物流问题抽象为建模问题,运用计算机进行求解和仿真,进而分析解决方案和策略的有效性。例如,在物流网络规划中要求确定物流设施的位置、数量、规模、功能和连接方式,以满足物流需求和成本效益的要求。通过数学建模,可以构建场景,定义变量、决策变量、约束条件等数学语言,建立规划模型,并求解得到最优方案。在库存管理供需不平衡情况下,要求确定合理的库存水平、订货批量、订货点等参数,以平衡库存成本和缺货风险,可以根据需求预测、供应周期、服务水平等因素,建立库存控制模型,并得到最优库存策略。物流问题的数学建模要求从物流情景中提炼物流问题特征,进行系统分析和建模。由于物流运作与管理的规模通常都很大,还需要选择和设计求解与分析方法,最终回归到物流场景中验证数学建模解决方案的有效性。

通过科技活动带动“数字文明”时代信息素养、研究素养和研究能力培养①。数学建模竞赛问题越来越富有“数字”特征,激发物流专业学生参与学术研究。数学建模等竞赛是物流专业学生数字创新能力培养的演练场。在创新人才的成长过程中,产业环境、社会环境和人文环境发挥着潜移默化的作用。以“物流”和“数字素养”两个维度发展实习基地,推动“数字素养”融入产业实践,服务综合研究与实践型人才培养。

四、数学建模融入新文科课程体系的系统思考

将数学建模融入新文科课程体系是新文科与新工科融合的体现,应依据不同专业要求做不同的设计与探索,要从系统工程与复杂系统管理的角度,对新文科数学建模进行思考,并以动态复杂系统思维持续优化,探索新方法与新模式。

(一)通过数学建模推动新文科内在与外在要素的广泛互动

新文科八大学科门类众多专业之间在问题域上各具有鲜明的特征与差异②,数学建模作为研究与实践方法能够推动新文科内在要素的广泛互动。将数学建模融入新文科,体现了新文科与应用数学、计算科学、数据科学、智能科学、数字技术等工科领域学科的外在融合。新工农医科的科学研究与技术创新成果,通常都以技术、产品、理论方法的形式固定下来,即成为特定的“模型”,通过数学建模将这些“模型”成果融入新文科,不仅为新文科建设提供了方法,也成为新文科发展的基础,并进一步推动科技人文等领域研究课题的发展。

科学技术是新文科与新工农医科之间的“界面”,而数学模型可以成为科学技术的代理,即新的“界面”。因此在新文科中融入数学建模,可以增强新文科与其他学科的联系,推动新文科与新工科融合。笔者认为存在三种具体策略。一是开设跨学科跨专业新兴交叉课程,将数学建模与新文科和新工科中的相关专业进行有效结合,利用现代信息技术和大数据分析,解决新文科和新工科中的实际问题,培养学生的跨领域知识融通能力和实践能力;二是通过构建数字技术与数字经济赋能平台,利用人工智能、云计算、区块链等先进技术,为新文科和新工科提供数据支撑、智能服务、创新驱动等功能,促进新文科和新工科的数据共享、知识协同、创新协作;三是通过加强数学建模竞赛和实践活动,鼓励新文科和新工科的学生参与各类数学建模竞赛,提高运用数学建模解决复杂问题的能力,同时开展一些与社会生产、科学研究相关的数学建模实践项目,增强他们对数学建模在新文科和新工科中应用价值的认识。

(二)新文科发展要求将数学模型融入数字文明时代

新时代要求新文科建设加强与数字技术的结合,为数字文明建设做贡献。只有深入研究人工智能、大数据和新文科各学科互动的路径和方法,才能在新文科内部以及新文科与工农医科交叉中,构建引领社会、市场需求和话语体系发展的新文科专业。加强数字技术與人文学科的融合,推动不同学科之间的交叉融合,通过数字经济改造传统经济学、管理学、教育学等学科理论,构建成熟完善的数字经济背景下的新文科学科理论体系。数字经济、数字文明是时代特征,新文科要培养符合时代和社会需要、具备人文积淀和数字素养的新时代复合型人才,关键是培养新文科人才数字素养。具体说来,要以数字人文、人工智能推进新文科建设。加强数字技术与人文学科的融合,推动不同学科之间的交叉融合,尤其是科技与人文的深度融合。培养符合时代和社会需要、具备人文积淀和数字素养的新时代复合型人才。数学建模是数字技术、数字经济、数字文明、数字素养与新文科交叉融合视域的一个焦点,是一种具体的解决途径和方案。

新文科建设与新工科、新农科、新医科之间呈现互动发展的关系。以数学模型为代表的新工科可以丰富新文科研究的内容与方法。反之,新文科致力于建构社会、历史、文化等领域适应时代发展的理论,指导新工农医科健康可持续发展。新文科不限于上层架构与整体的指导,新文科理论与实践本身形成新的模型与理论。一是新文科发展成果可以通过数学建模的方法,将文科领域的概念、理论和方法,与数字技术和数据相结合,形成新的交叉学科,如计算社会科学、计算传播学、计算法学等,从而适应和推动数字文明时代的知识创新和社会变革①。二是新文科发展成果可以通过数学建模的方式,提高文科学生的数学素养和逻辑思维能力,培养他们对复杂社会现象的量化分析和推理能力,从而增强他们在数字文明时代的竞争力和创造力。三是新文科发展成果可以通过数学建模的形式,设计和实施面向新文科的立体化数学教育体系和教学模式,包括课程设置、教学方法和考核方式等,从而提升文科学生的数学兴趣和应用能力。

(三)数学建模融入新文科课程体系的时代性与实践性

物联网、大数据、人工智能和数字经济时代赋予了融合数学建模发展和培养新文科人才数字素养的需求、潜质与路径。从工业文明到数字文明,数字素养是这个时代对学科品质与人才素质的综合要求。数学模型是工农医科学与技术的凝聚,数学建模是新文科获得科学技术素养的过程。如果新文科建设割裂新文科与数字素养的关系,无视历史与社会对数字素养的全方位需求,就不能指导人们适应新的历史情况和实践要求。

数学建模融入新文科课程体系的时代性,可以进一步从国家需求、社会发展和教育改革的方面予以思考。在加快推进“新工科、新文科、新农科、新医科”建设的背景下,数学建模作为系统科学的重要工具,能够帮助新文科研究者分析和解决复杂系统问题,提高文科学生的理论创新和实践应用能力。数字经济、人工智能、大数据等新兴领域的快速发展,为文科研究提供了丰富的数据资源和技术手段,也提出了更高的数据分析和处理能力。数学建模能够帮助新文科研究者利用数据挖掘、机器学习、优化算法等方法,对人文社会现象进行量化描述、预测和评价,提高新文科的数据驱动和智能化水平。在推进素质教育和创新教育的大背景下,高校教育需要培养具有创新精神和实践能力的复合型人才。数学建模作为一种综合性、实践性、创新性很强的教育活动,能够培养不同学科学生的数学素养、逻辑思维、问题意识,提高学生的创新能力和实践能力。

数学建模与新文科都强调实践性。数学建模的实践性,可以帮助学生更好地理解和应用数学知识。在新文科课程体系中融入数学建模,可以培养学生的实践能力和创新能力。新文科实践性强调人文关怀和社会责任、注重理论与实践的结合、强调创新和创造力、注重跨学科融合和多元化。数学建模融入新文科课程体系的实践性,是指数学建模能够为新文科的教学研究提供工具和思维方式,培养学生的创新能力和数字素养。数学建模能够提炼先进科学研究与技术创新成果,本身具有育人价值,能够引导学生运用数学思维来了解世界变迁,运用数据来认识国家发展,通过数字读懂中国和了解世界。数学建模体现“建”的过程,要求通过数学与计算机等理工科方法与技术,从新文科领域问题出发、采集和处理数据、最终构建针对问题的解决方案;数学建模的每一个环节和要素都体现数字方法与技术;数学建模与新文科领域耦合是问题驱动的系统分析与研究。融合数学建模的新文科课程,要求将课堂讲授、研讨和研究相结合,课内与课外相结合,线上与线下相结合,实现基本课程教学、拓展性教学与研究实践性教学深度融合。为了消除新文科数学建模的数字技术门槛,要求搭建培养数学建模教学、实践和竞赛的平台,提供产学研与产教融合服务。数学建模的实践性决定了融入数学建模的新文科建设具有实践性,新文科人才培养同样体现时代性与实践性的统一。

五、结 语

数字文明时代,新文科之“新”以数字经济为重要特征,要求涵育和提升新文科人才数字素养。新文科发展成果要求通过数学建模融入数字文明时代,将数学建模课程融入新文科课程体系,提升新文科人才数字素养。为此,立足于数字文明时代背景,本文提出数学建模融入新文科课程体系的导入、嵌入和建构三种模式。在此基础上,以物流专业为例,说明融入数学建模的学理逻辑、具体实现与成效。最后,从系统工程与复杂系统管理的角度,对新文科数学建模进行思考。通过数学建模推动新文科内在与外在要素的广泛互动,将数学建模课程融入新文科课程体系,有利于培养符合时代和社会需要、具备人文积淀和数字素养的新时代复合型人才。总之,将数学建模融入新文科课程体系具有时代性和实践性价值,是新文科建设的内在需要。

[责任编辑 张金明]

① 宋雪飞、张韦恺镝:《共享数字文明的福祉——习近平关于发展数字经济重要论述研究》,《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)》2022年第3期,第5―13页。

② 郑云翔、钟金萍、黄柳慧等:《数字公民素养的理论基础与培养体系》,《中国电化教育》2020年第5期,第69―79页。

① 樊丽明、杨灿明、马骁等:《新文科建设的内涵与发展路径(笔谈)》,《中国高教研究》2019年第10期,第10―13页。

② 李志军、尚增健:《亟需纠正学术研究和论文写作中的“数学化”“模型化”等不良倾向》,《管理世界》2020年第4期,第5―6页。

③ 段禹、崔延强:《新文科建设的理论内涵与实践路向》,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》2020年第2期,第149―156页。

① 孟军、白钰莹、张战国等:《数学建模竞赛对大学生创新能力的影响》,《科技管理研究》2021年第22期,第205―212页。

① 曹永国:《何谓学科:一个整体性的考量》,《苏州大学学报(教育科学版)》2018年第4期,第43―51页。

① 胡志华:《时代性与历史使命:数字经济推动物流新文科建设研究》,《新文科理论与实践》2023年第1期,第77―86+ 126页。

② 孔祥维、王明征、陈熹:《数字经济下“新商科”数智化本科课程建设的实践与探索》,《中国大学教学》2022年第8期,第31―36页。

③ 王维国、徐健、盖印:《新文科背景下经管类专业数智化升级改造的研究与探索——以东北财经大学为例》,《新文科教育研究》2021年第2期,第95―100+143页。

④ 顾沛:《南开大学的数学文化课程十年來的探索与实践——兼谈科学教育与人文教育的融合》,《中国高教研究》2011年第9期,第92―94页。

⑤ 武迪、戴琼海:《高校人工智能人才培育战略的道与路》,《中国高等教育》2021年第20期,第13―15页。

① 王红胜:《物流专业数学课中融入数学建模的探索与实践》,《科技风》2014年第19期,第264页。

② 修南:《面向新文科建设的教学改革研究》,《教育理论与实践》2022年第3期,第50―53页。

③ 何胜学、崔允汀:《数学建模思想在物流管理课程教学中的应用研究》,《物流科技》2022年第9期,第179―182页。

① 肖新祥:《信息素养的理论缘起、内涵及构成要素略论——兼论信息素养教育国际经验》,《电化教育研究》2021年第8期,第116―121+128页。

② 胡志华、李姚娜、黄有方:《融合“数智”科技推动新文科建设的七大议题》,《山东大学学报(哲学社会科学版)》2022年第6期,第165―172页。

① 严宇、方鹿敏、孟天广:《重访计算社会科学:从范式创新到交叉学科》,《新文科理论与实践》2022年第1期,第24―33+123―124页。